Künstliche Intelligenz

3I/ATLAS: Ein interstellarer Komet mit einem 25.000 km langen Schweif

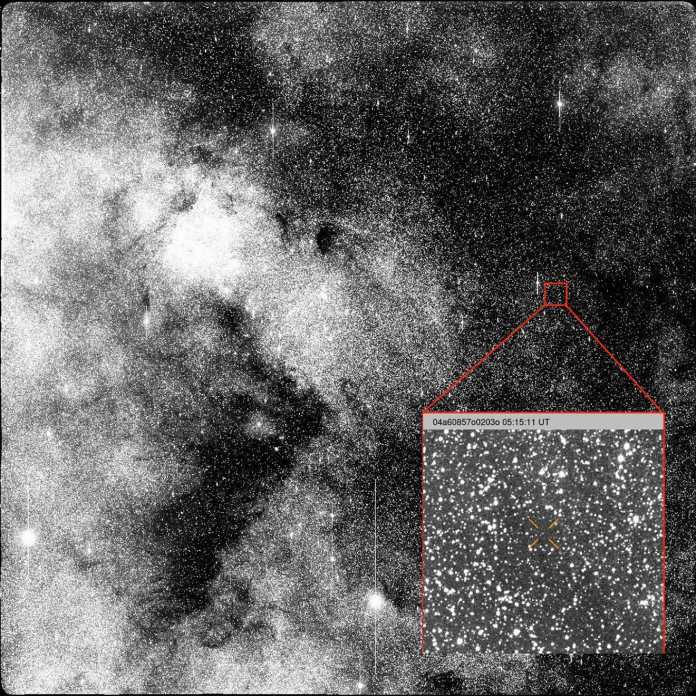

Bei dem dritten interstellaren Himmelskörper, der auf dem Weg durchs Sonnensystem entdeckt wurde, handelt es sich um einen Kometen, dessen Schweif mehr als 25.000 Kilometer lang ist. Das haben weitere Beobachtungen von 3I/ATLAS ergeben, deren Ergebnisse im Astronomer’s Telegram veröffentlicht wurden. Außerdem gibt es inzwischen auch einen vorab veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel (PDF), in dem die bisherigen Erkenntnisse zusammengefasst werden. So hat das Objekt wohl einen Durchmesser von etwa 10 km, wahrscheinlich weniger. Durchs Sonnensystem rast der Komet mit einer Geschwindigkeit von 221.000 km/h, an der Sonne werde er noch beschleunigt, ergänzt die NASA. Die hat auch jene Aufnahme veröffentlicht, auf welcher der interstellare Komet entdeckt wurde.

ESA-Aufnahme von §I/ATLAS

(Bild: ESA/Las Cumbres Observatory)

3I/ATLAS wurde erst am Dienstag aus Chile mit dem Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) entdeckt. Im Nachgang wurde das Objekt aber auch auf älteren Aufnahmen entdeckt, die bis zum 14. Juni zurückreichen. Dank dieser „Precoveries“ konnte seine Bahn bestimmt und bestätigt werden, dass er nur auf der Durchreise ist. Der Erde wird er sich auf etwa 1,6 Astronomische Einheiten (AE) annähern, also immer weiter entfernt sein, als die Sonne. Der wird er sich am 30. Oktober auf bis zu 1,4 AE annähern. Bis September können Observatorien auf der Erde ihn beobachten, danach wird er dafür zu nah an der Sonne sein. Ab Dezember können wir ihn wieder finden und seinen Abschied mitverfolgen.

Nach der Entdeckung sind rasch die unterschiedlichsten Einrichtungen aktiv geworden, um möglichst schnell, möglichst viel über den Besucher herauszufinden. Bei der Europäischen Weltraumagentur ESA war das beispielsweise das Büro für die planetare Verteidigung, für das Observatorien in Hawaii, Chile und Australien den Kometen ins Visier nehmen. Je mehr sich der Himmelskörper der Sonne nähert, desto stärker wird er erhitzt und desto länger wird der Schweif, der aus Material besteht, das aus ihm sublimiert. Dabei wird aus dem gefrorenen Material direkt Dampf, über dessen Analyse die Zusammensetzung des Objekts ermittelt werden kann.

Eine der Aufnahmen, mit denen 3I/ATLAS entdeckt wurde

(Bild: ATLAS/University of Hawaii/NASA)

„Etwas wirklich Außerirdisches“

Die ESA erklärt nun auch, warum der interstellare Komet von so großem Interesse für die Forschung ist. Während alle Planeten, Monde, Asteroiden, Kometen und Lebensformen im Sonnensystem eine gemeinsame Herkunft teilen, ist 3I/ATLAS völlig fremd. Während es noch sehr lange dauern dürfte, bis die Menschheit überhaupt die Möglichkeit bekommen könnte, andere Sternsysteme direkt zu erforschen oder gar zu besuchen, bieten Objekte wie 3I/ATLAS, etwas „wirklich Außerirdisches zu berühren“. Auch deshalb arbeitet man bei der ESA daran, eine Sonde zu bauen, die bald im All auf solch einen Besucher warten soll, um ihn dann direkt erforschen zu können.

Vor 3I/ATLAS wurden bislang nur zwei Himmelskörper entdeckt, die nicht an einen Stern gebunden sind und Sternsysteme wie das unsere lediglich durchqueren: 1I/ʻOumuamua im Jahr 2017 und 2I/Borisov in den Jahren 2019 und 2020. Beide waren von höchstem Interesse für die Forschung, weil sie uns als Objekte von außerhalb des Sonnensystems derart nahegekommen sind. 3I/ATLAS ist nun das erhoffte dritte Exemplar, und die Aufregung unter Astronomen und Astronominnen über den Fund dürfte noch eine Weile anhalten. Bis September können Observatorien auf der Erde den interstellaren Kometen direkt beobachten, danach wird er dafür zu nah an der Sonne sein. Ab Dezember wird er dann wieder sichtbar und wir können seinen Abschied mitverfolgen.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Medizinisches Cannabis: So funktioniert das Geschäft mit Marihuana auf Rezept

Ein paar Gramm Haze, ein bisschen Mango Kush und noch etwas Cannabis-Öl – es wirkt auf den ersten Blick fast so, als würde man bei einem ganz normalen Onlineshop Cannabis bestellen. Die Lieferung kommt direkt nach Hause. Was nach Drogenkauf im Darknet klingt, ist in Deutschland ganz legal: Medizinisches Cannabis gibt es seit der Teillegalisierung online auf Rezept.

Plattformen wie Dr. Ansay, Bloomwell, DoktorABC, Green Medical und andere vermitteln dieses Cannabis aus der Apotheke per App auf dem Smartphone. Für eine nötige Verschreibung müssen Sie nicht mal einen Arzt besuchen. Doch der Onlineversand hat auch Kritiker, die befürchten, dass das medizinische Cannabis zum reinen Genusskonsum zweckentfremdet wird. Deshalb droht eine Einschränkung der Telemedizin durch strengere Gesetze.

- Seit 2024 gilt Cannabis rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel; Ärzte dürfen es zu therapeutischen Zwecken verschreiben. Das geht auch online per Telemedizin.

- Das Bundesgesundheitsministerium plant nun eine Verschärfung der Cannabis-Gesetze und will dem aufblühenden Onlineversand von Cannabis damit Grenzen setzen.

- Juristen sehen in dem aktuellen Entwurf allerdings einen Verstoß gegen EU-Recht, während Mediziner vom Bund mehr Mittel für die Forschung fordern.

Dieser Artikel beleuchtet das Geschäftsmodell, das seit der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland aufblüht. Wir erklären, wer die Rezepte ausstellt und warum Kunden sich mit diesen unter Umständen trotzdem strafbar machen. Außerdem erläutert eine Psychiaterin, bei welchen Beschwerden Cannabis wirklich sinnvoll ist, und eine Juristin, ob die von der Bundesregierung geplante Verschärfung des Cannabisgesetzes dem Onlineversand wirklich ein Ende setzt.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Medizinisches Cannabis: So funktioniert das Geschäft mit Marihuana auf Rezept“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Programmiersprache Kotlin im Backend und für mobile Apps: Konferenz im Februar

Am 24. und 25. Februar 2026 findet erstmals die betterCode() Kotlin statt. Die zwei Tage der von iX und dpunkt.verlag veranstalteten Online-Konferenz sind im Paket oder einzeln buchbar.

Der erste Tag konzentriert sich auf die Entwicklung für Android und den Desktop. Dabei stehen unter anderem Jetpack Compose und die Neuerungen in Android 16 im Fokus.

Tag zwei zeigt fortgeschrittene neue und kommende Features der Programmiersprache wie Context Parameter und Rich Errors. Außerdem gibt er Einblicke in das Koog-Framework für AI Agents und Unit-Tests für Ktor-Anwendungen.

Jetpack Compose, Ktor und Koog

Das Programm der betterCode() Kotlin bietet deutsche und englischsprachige Vorträge unter anderem zu folgenden Themen:

- Was Android 16 alles zu bieten hat

- Compose Deep Dive

- Kotlin Symbol Processing & Annotationen: Smarte DSGVO-Datenerfassung

- Ktor-Services Unit-testen

- Koog your own AI! Delicious recipes

- From Classes To Functions

- Mistakes You Make Using Kotlin Coroutine

- Data Visualization with Kotlin for Finance

Frühbucherrabatt und Workshops

Bis zum 27. Januar 2026 kosten die Tickets für einen Konferenztag 249 Euro (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Das Zweitagesticket ist für 449 Euro erhältlich.

Die zusätzlich buchbaren ganztägigen Workshops „Deep Dive into Testing mit Kotlin„, „Funktionale Programmierung: Data-oriented Programming“ und „Alles Ktor, oder was?“ kosten jeweils 549 Euro.

Wer über den Verlauf der betterCode()-Konferenzen auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter eintragen.

(rme)

Künstliche Intelligenz

Tesla Cybertruck: Zu gefährlich für deutsche Straßen

Teslas Cybertruck darf auch von Angehörigen der US-Streitkräfte nicht nach Deutschland importiert oder hier zugelassen werden. Das Bundesverkehrsministerium hat eine entsprechende Anfrage der US-Streitkräfte nach rechtlicher Prüfung abgelehnt. Dies geht aus einem Informationsschreiben der Streitkräfte an Militärangehörige hervor, das im Netz kursiert. Der Elektro-Pickup erfülle die europäischen Sicherheitsstandards nicht und weicht sogar erheblich von diesen ab, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Die US-Streitkräfte hatten beim Bundesverkehrsministerium angefragt, ob Angehörige des US-Militärs den Cybertruck im USAREUR-AF-System importieren und registrieren dürften. Nach der rechtlichen Prüfung kam das Ministerium jedoch zu einem eindeutigen Ergebnis: Der Tesla Cybertruck verfügt über keine EU-Typgenehmigung und kann diese aufgrund gravierender Sicherheitsbedenken auch nicht erhalten.

Besonders problematisch ist die Karosserie des Fahrzeugs: Die scharfkantigen, steifen Edelstahlbleche des Cybertrucks verstoßen gegen EU-Sicherheitsvorschriften, die primär dem Schutz ungeschützter Verkehrsteilnehmer dienen. Während US-amerikanische Sicherheitsstandards sich hauptsächlich auf den Schutz der Fahrzeuginsassen konzentrieren, legen europäische Vorschriften besonderen Wert auf die Sicherheit von Fußgängern, Radfahrern und Motorradfahrern.

Die EU-Vorschriften verlangen passive Sicherheitsmerkmale wie Aufprallschutzzonen und verbieten scharfe Kanten an der Fahrzeugkarosserie. Zudem sind bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen Geschwindigkeitsbegrenzer vorgeschrieben – Anforderungen, die der Cybertruck allesamt nicht erfüllt. Eine sichere Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland, die laut Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut Voraussetzung für die Zulassung privater Fahrzeuge durch die US-Streitkräfte ist, sei damit nicht gewährleistet.

Keine nationale Einzelzulassung möglich

Das Bundesverkehrsministerium stellte zudem klar, dass der Cybertruck auch keine nationale Einzelfahrzeuggenehmigung erhalten könnte. Die Abweichungen von den EU-Rechtsvorschriften seien zu erheblich. Dies bedeutet, dass auch deutsche Privatpersonen keine Möglichkeit haben, das Fahrzeug legal auf deutschen Straßen zu betreiben.

Ein weiterer Aspekt der Ablehnung betrifft die militärische Sicherheit: Der Cybertruck würde im öffentlichen Straßenverkehr erhebliche Aufmerksamkeit erregen. Dies würde dem eigentlichen Zweck der USAREUR-AF-Kennzeichen zuwiderlaufen, die dem Schutz der Streitkräfte dienen sollen. Die auffällige Optik des Fahrzeugs macht eine unauffällige Nutzung unmöglich.

Die US Army Customs Agency wird aufgrund dieser Entscheidung keine Importzertifikate für Tesla Cybertrucks ausstellen. Angehörige der US-Streitkräfte, die dennoch einen Cybertruck importieren, riskieren, das Fahrzeug auf eigene Kosten zurück in die USA verschiffen zu müssen. In den USA selbst läuft der Verkauf des futuristischen Pickups schleppend: Im zweiten Quartal 2025 halbierten sich die Erstzulassungen auf nur noch 4.306 Fahrzeuge.

Das Importverbot gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Europäische Union. Solange Tesla keine grundlegenden Änderungen an der Konstruktion des Cybertrucks vornimmt, bleibt das Fahrzeug vom europäischen Markt ausgeschlossen. Welche technischen Anpassungen notwendig wären, um eine EU-Typgenehmigung zu erhalten, ist derzeit unklar – die erforderlichen Änderungen an der charakteristischen Edelstahl-Karosserie dürften jedoch erheblich sein.

(mki)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows