Künstliche Intelligenz

40 Jahre Amiga – die Wow-Maschine

Dies ist Teil Eins einer dreiteiligen Serie über den Amiga. Die nächsten Teile erscheinen in den nächsten beiden Tagen.

Wow – das war ab dem 23. Juli 1985 regelmäßig die Reaktion, wenn jemand einen Amiga in Aktion sah. Animierte Farbgrafik, Stereosound und Multitasking-Betriebssystem ließen staunen, denn kein Heimcomputer dieser Zeit konnte vergleichbares. Auch der ein Jahr zuvor erschienene Apple Macintosh nicht, der mit seinem integrierten Schwarz/Weiß-Monitor ganz anders aussah. „The Amiga“, vorgestellt heute vor 40 Jahren bei einer pompösen Veranstaltung in New York, kam daher wir eine High-End-Workstation – sollte aber nur einen Bruchteil dieser Maschinen kosten. Gegenüber dem C64, für den Commodore damals 149 US-Dollar verlangte, waren die zuerst verlangten 1295 US-Dollar jedoch eher ein „Uff“ statt „Wow“.

Oft wird behauptet, dass vor allem der Preis verhinderte, dass der kurz später in „Amiga 1000“ umbenannte Rechner die gesamte Computerwelt im Sturm eroberte. Denn das hat er nicht, sonst würden heute wohl Amigas auf oder unter den Schreibtischen stehen, und nicht PCs oder Macs. Der Hauptgrund für den langsamen Start heißt jedoch unzweifelhaft Commodore. Die schließlich 1994 insolvente Firma hatte sich schon 1985 verzettelt: Der wenig erfolgreiche C128 kam zeitgleich mit dem Amiga in die Läden, und in größeren Stückzahlen konnte Commodore die Wow-Maschine erst kurz vor Weihnachten liefern. Zudem gab es kaum Werbung – die Firma hatte Schulden in dreistelliger Millionenhöhe.

Boom erst zwei Jahre später

So richtig erfolgreich wurde der Amiga erst ab 1987, als der Amiga 500 als Tastaturcomputer im klassischen Design von Heimcomputern erschien. Der Amiga 2000, mit seinem riesigen Blechgehäuse für Erweiterungen bei Commodore Deutschland in Braunschweig gestaltet, sollte den professionellen Markt bedienen. Die Preise: 699 US-Dollar für den 500, und 1495 für den 2000. Beide Maschinen hatten bis auf eine serienmäßige Erweiterung auf 512 KByte RAM dem Amiga 1000 in der Leistung nichts voraus. Commodore hatte also zwei Jahre mit einer vernünftigen Positionierung als sowohl Heimcomputer wie Workstation verloren, während der ebenfalls 1985 erschienene Atari ST schon mit mehreren Modellen kräftig Konkurrenz machte.

Dass die dann drei Amigas bis Ende der 1980er-Jahre doch noch für jede Menge „Wow“ sorgen konnten, liegt an ihrer für die damalige Zeit richtungsweisenden Architektur. Wie die Maschine entstand, die ursprünglich als einzigartig starke Spielekonsole geplant war, haben wir bereits ausführlich beschrieben. Daher nun ein knapper Überblick über die Innereien, die bei Amiga 500, 1000 und 2000 funktional und bei den Bauteilen weitgehend identisch sind. Herzstück ist der 68000-Prozessor von Motorola, aus dem Amiga-Erfinder Jay Miner schon Jahre vor der Vorstellung seines Rechners einen Computer bauen wollte. Um zu verstehen, warum der Amiga als Spiele- und Kreativmaschine das Ende der 1980er Jahre technisch dominierte, ist ein Blick auf die Chips nötig.

Eine 16/32-Bit-CPU und drei Custom-Chips

Der 68000, auch Motor von Macintosh und Atari ST, ist im Kern eine 32-Bit-CISC-CPU, mit entsprechend breiten Registern, aber nur einem 16 Bit breiten Datenbus sowie einer 16 Bit breiten Recheneinheit (ALU). Eine Gleitkommaeinheit (FPU) fehlt ihm, diese konnte bei späteren Versionen ab dem 68020 als eigener Baustein nachgerüstet werden oder war gleich integriert. Das Gesamtpaket des ersten 68000 war also voller Kompromisse, bot damit aber zwei große Vorteile: Geringer Preis und einfache – und damit ebenso billige – Anbindung von Zusatzchips durch die schmalen externen Busse. Zentral ist beim Amiga die selbst entwickelte „Agnus“, die an Daten- und Adressbus des 68000 hängt.

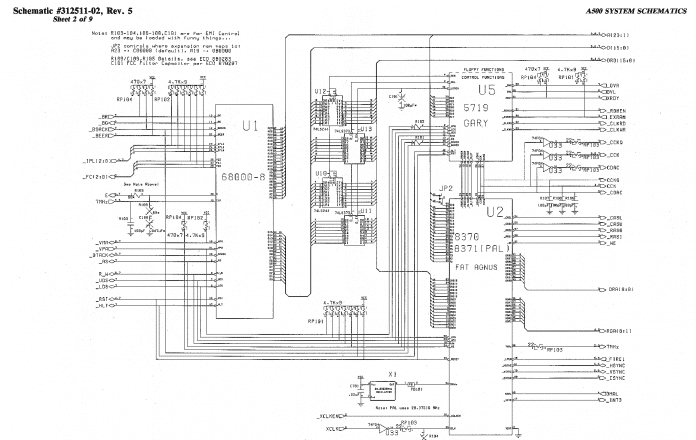

Auszug aus dem Schaltplan eines Amiga 500. Der Custom-Chip „Agnus“ (rechts unten) hängt direkt an der 68000-CPU (links). Von dort geht es zu „Denise“ und „Paula“.

(Bild: Commodore)

Das bedeutet, dass die anderen Custom-Chips ihre Funktionen für Ein- und Ausgabe, Sound und Grafik per Direct Memory Access (DMA) mit minimalem Zutun des Prozessors selbst abwickeln können. Agnus ist unter anderem ein DMA-Controller für das ganze System. Grob vergleichbar ist das mit einem heutigen PCI-Express-Root-Complex, der in modernen x86-CPUs integriert ist, und an dessen Bus Subsysteme für Netzwerk, Grafik, Sound, Datenträger und I/O hängen.

Agnus herrscht über Denise und Paula

Die Amiga-Chips, durch die er sich von Mac und ST abhob, sind freilich nicht annähernd so komplex wie etwa eine heutige Grafikkarte, die mit eigener Firmware und RAM daherkommt. Aber sie boten eine Vielzahl von Funktionen, die schon in ihren Namen stecken. Dass sie analog zum spanischen „Amiga“, zu Deutsch, Freundin, Frauennamen tragen, ist dabei sicher nicht zufällig. Die Bezeichnungen beschreiben aber auch die Funktionen.

– Agnus (Adress Generator): Kommunikation der Spezialchips mit dem Hauptprozessor, Speicherverwaltung für Chip-RAM, Video-Synchronisation und DMA. Agnus hatte zudem die Coprozessoren Blitter (Block Image Transfer) und Copper (Co-Processor) integriert.

– Denise (Display Encoder) Grafikausgabe, Sprites, Blitter-Objekte (Bobs)

– Paula (Peripherial/Audio) Vier-Kanal-Digitalsound, serielle Schnittstelle, Laufwerksansteuerung

Mit Amiga 500 und 2000 kam noch Gary (Gate Array) dazu, der einige vorher in Standardbausteinen implementiere Funktionen in einen Chip integrierte. Die ersten drei Custom-Bausteine stellen das „Original Chipset“ (OCS) dar, später kamen „Enhanced Chipset“ (ECS) und die „Advanced Graphics Architecure“ (AGA). Aber nur drei Chip-Generationen in neun Jahren, also von 1985 bis zu Commodores Ende 1994, waren für das rasante Entwicklungstempo der Computertechnik in dieser Zeit einfach viel zu wenig.

Eine Besonderheit der Amiga-Architektur ist die Aufteilung in Chip- und Fast-RAM. Um die Grafik- und Sound-Möglichkeiten per DMA zu erreichen, ist Agnus für das Chip-RAM zuständig, das beim Amiga 1000 nur 256 KByte und in späteren Modellen bis zu 2 MByte groß war. Das begrenzte jedoch, ohne dedizierte Grafikkarten, auch die Weiterentwicklung. Das Fast-RAM wird vom Speichercontroller der 68000-CPU gesteuert und ist über deren Busse leicht erweiterbar. Schneller ist es daher vor allem dann, wenn ein Amiga mit einem 68020 oder späteren 68k-CPUs erweitert wird. Die Serie führte Motorola bis zum 68060 fort, der 1994 mit modernen Funktionen wie Superskalarität und Sprungvorhersage fast Intels Pentium Konkurrenz hätte machen können. Der PC und Windows,hatten jedoch längst die Marktführerschaft gewonnen.

Künstliche Intelligenz

Weg von Windows 11: Gaming unter Linux mit Bazzite im Selbstversuch

Spätestens seit dem Steam Deck von Valve ist klar, dass aktuelle Spiele und Linux gut zusammenpassen. Und zwar nicht nur für eingefleischte Auskenner, sondern auch für Nutzer, die ohne langes Konfigurieren loslegen wollen. Leider gibt es Valves SteamOS (noch) nicht für Desktop-Rechner. Doch zahlreiche alternative Linux-Distributionen schlagen in die gleiche Kerbe und wollen den Wechsel weg von Windows 11 ganz einfach machen.

Wer spielen will, braucht Windows: Das stimmt schon lange nicht mehr. Unzählige Indie-Games und AAA-Titel laufen einwandfrei unter Linux – in der Regel ohne Frickelei. Wir geben Tipps zur Wahl der richtigen Linux-Distribution und stellen praktische Tools und Alternativen für Problemfälle vor.

Wir haben uns in diesem Artikel für Bazzite entschieden, das nicht nur Einfachheit verspricht, sondern gewissermaßen ein Rundum-Sorglos-Paket für moderne Gaming-Hardware sein will. Unterstützt werden aktuelle AMD-, Intel-, und Nvidia-Karten gleichermaßen – inklusive aktueller Grafiktechniken wie Raytracing, variablen Frameraten, Frame Generation und HDR.

Wie bei SteamOS liefert die Kompatibilitätsschicht Proton die massentaugliche Grundlage dafür, dass die eigentlich für Windows veröffentlichten Spiele auch auf Linux laufen. Das soll idealerweise möglichst auf Anhieb funktionieren, ohne selbst viel konfigurieren zu müssen und dutzende Befehle in die Kommandozeile zu kopieren. Wir haben ausprobiert, wie es sich auf Bazzite spielt und ob es darüber hinaus auch für den Alltag als System taugt.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Weg von Windows 11: Gaming unter Linux mit Bazzite im Selbstversuch“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Vorstellung Skoda Vision O: Die Zukunft des Octavia?

Seit geraumer Zeit schon gibt es im Octavia nur noch Benziner und Diesel. Die beiden Plug-in-Hybride wurden vor mehr als zwei Jahren aus dem Sortiment genommen. Diese Form der Elektrifizierung kehrt in die aktuelle Generation auch nicht mehr zurück. Stattdessen konzentriert man sich bei Skoda schon auf den Nachfolger. In welche Richtung es dabei gehen könnte, zeigt eine Studie auf der IAA.

Wie seriennah ist eine Studie?

Es darf heftig darüber spekuliert werden, wie nah sie optisch dem für Ende 2026 oder Anfang 2027 zu erwartenden Serienmodell kommt. Fest steht, dass der Skoda Vision O den aktuellen Octavia um rund 20 cm überragt und damit in das Segment hereinragt, in dem sich momentan unter anderem Skoda Superb, VW Passat und VW ID.7 Tourer tummeln. Was auf der Messe gezeigt wird, ist schon vermutlich deshalb also kein exaktes Abbild des nächsten Octavias. Vielmehr dürfte es ein Fingerzeig sein, wohin sich das Skoda-Design absehbar entwickelt.

Studien-Spielereien

Die Form ist insgesamt rundlich, mit ein paar wenigen scharfen Kanten. Fondtüren, die hinten angeschlagen sind, dürften es kaum in die Serie schaffen. Deutlich bessere Chancen haben da wohl die Leuchten vorn wie hinten sowie der beleuchtete Skoda-Schriftzug. Auch im Innenraum gibt es Details, die eine Studien-Spielerei bleiben werden. Die teilweise transparenten Kopfstützen gehören dazu, die Mittelkonsole ohne jegliche Ablagen und die induktiven Ladeschalen, die Smartphones keinerlei Halt bieten, vermutlich auch. Die Rollen neben den Lenkradtasten aber oder auch der Bildschirm im Hochkant-Format werden wir wohl wiedersehen. Interessant auch, dass Skoda eine ähnliche Idee hatte wie BMW: Die 1,2 m breite, flache Leiste unter der Windschutzscheibe sollte sich auch individuell mit beliebigen Inhalten füllen lassen.

Skoda

)

Antriebsspekulation

Keinerlei Angaben gab es vorab zum Antrieb. Vision O hat einen batterieelektrischen Strang mit unbekannten Eckdaten. Es bleibt also zumindest vorerst bei einer Spekulation. In einem Kombi dieses Formats dürfte schon das Basismodell eher deutlich mehr als 70 kWh Energiegehalt mitbringen als weniger. Entwickelt sich der Markt in den kommenden Jahren so weiter wie bisher, erwarte ich in der Spitze wenigstens 90 kWh – wahrscheinlicher sind rund 100. Die Kosten pro Kilowattstunde sinken, die Erwartungen der Kunden steigen weiter.

Skoda

)

Ladeleistung

Letzteres betrifft auch die Ladeleistung, wobei die Aufmerksamkeit hier seit geraumer Zeit weg von den Spitzenleistungen geht. Interessant ist letztlich, welche Reichweite in welcher Zeit nachgeladen werden kann. Es bleibt also nicht nur spannend, wie schnell das Fenster zwischen 10 und 80 Prozent geschlossen wird, sondern auch, was diese 70 Prozent in Reichweite gemessen wert sind. Der Volkswagen-Konzern mischt im Rennen um kurze Ladezeiten derzeit mit Audi und Porsche weiter vorn mit als mit den anderen Marken, die sich eher mit Mittelfeld bewegen. Wie ausschlaggebend dieser Punkt bei einer Kaufentscheidung im Schnitt ist, zeigt ein Blick in die Top 10 der meistverkauften Elektroautos. Nur Audi Q6 (Platz 8) und A6 (Platz 10) liefern in der Spitze mehr als 200 kW, alle anderen liegen unter dieser Marke.

Lesen Sie mehr zur Marke Skoda

(mfz)

Künstliche Intelligenz

Vorsorge fürs Alter: Wie Frauen die Rentenlücke verkleinern können

Die gesetzliche Rentenversicherung gilt bereits seit Jahren als dringend reformbedürftig. Denn zum einen decken die Einnahmen die Ausgaben nicht einmal annähernd. Zum anderen erhöht das System für eine große Bevölkerungsgruppe das Risiko der Altersarmut: Frauen. Auf viele wartet am Ende des Berufslebens eine geringe Rente, die oftmals nicht einmal die Lebenshaltungskosten deckt. Ein Risiko, das sich mit eigenem Engagement aber zumindest reduzieren lässt.

Wer von Rente spricht, meint damit üblicherweise die sogenannte Regelaltersrente der gesetzlichen Rentenversicherung. Die kann jede Person beziehen, die mindestens fünf Jahre lang Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt hat beziehungsweise Ersatzzeiten nachweisen kann und die Altersgrenze (ab Geburtsjahr 1964: 67 Jahre) überschreitet. Wie hoch die Altersrente letztlich ausfällt, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle – und dennoch macht es statistisch betrachtet einen gewaltigen Unterschied, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Das zeigt eine Statistik der Deutschen Rentenversicherung für das Jahr 2023. Demnach betrug die durchschnittliche Bruttorente nach 35 Beitragsjahren bei Männern 1809 Euro, bei Frauen lediglich 1394 Euro.

- Über die Höhe der Regelaltersrente entscheiden allein die Anzahl der Rentenpunkte und deren Wert. Wie viele Rentenpunkte Sie sammeln, hängt in erster Linie vom Bruttogehalt ab.

- Die Deutsche Rentenversicherung honoriert unbezahlte Care-Arbeit, etwa Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen, mit zusätzlichen Rentenpunkten.

- Bei privaten Rentenversicherungen besteht die Gefahr, dass die Ausschüttung geringer als der eingezahlte Betrag ausfällt.

Im Folgenden erklären wir, welche Aspekte für die Höhe der Regelaltersrente maßgeblich sind und warum das System Frauen häufig benachteiligt. Ebenso zeigen wir, wie Frauen die Rentenlücke – die Differenz zwischen letztem Angestelltennetto und der Rente – verringern können. Dabei gehen wir auf Angebote der staatlichen Rentenversicherung, private Versicherungen und Wertpapiere ein. Auf betriebliche Altersvorsorgeprogramme gehen wir aufgrund der sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen nicht ein. In unseren Beispielrechnungen orientieren wir uns unter anderem an der oben genannten Rentendifferenz zwischen Männern und Frauen in Höhe von rund 400 Euro pro Monat. Alle Angaben und Möglichkeiten beziehen sich auf Frauen, die bereits Pflichtbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt haben oder künftig einzahlen werden.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Vorsorge fürs Alter: Wie Frauen die Rentenlücke verkleinern können“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 5 Tagen

Entwicklung & Codevor 5 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events