Datenschutz & Sicherheit

Leitfaden von Save the Children: Pädokriminellen das Bild-Material entziehen

Die gemeinnützige, internationale Organisation „Save the Children“ hat einen kostenfreien Leitfaden für öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder auch Vereine herausgegeben, um stärker dafür zu sensibilisieren, wie Pädokriminelle im Internet veröffentlichte Fotos und Videos von Kindern für ihre Zwecke missbrauchen. Er klärt darüber auf, wie Einrichtungen ihre eigene Medienarbeit so verändern können, dass Kinder und Jugendliche im Netz besser geschützt werden. Dafür enthält er auch konkrete Beispiele, wie Pädokriminelle vorgehen, welches Material sie gerne suchen, kommentieren und weiterverarbeiten. Jugendschutz.net ist als Kooperationspartner am Leitfaden beteiligt.

Das ist doch nur ein schönes Foto!

Abwehrende Sätze, wie diese, hat vermutlich schon jeder Mensch einmal gehört, der die Veröffentlichung von einem Kinderfoto im Netz beispielsweise im Bekanntenkreis kritisiert hat: „Das ist doch nur ein schönes Foto!“; „Das macht gute Laune!“, „Das ist doch total harmlos!“. Genau hier setzt der Leitfaden von Save the Children an. Was für die einen völlig harmlos erscheint, sogar als geteilte Freude gilt, ist für die anderen neues Material für ihre Missbrauchsfantasien.

Wie Save the Children klarmacht, werden sogenannte Alltagsaufnahmen von Kindern und Jugendlichen gezielt aus sozialen Netzwerken und von Webseiten gestohlen und in speziellen Internetforen von Pädokriminellen hochgeladen. Dort werden sie „milliardenfach aufgerufen, getauscht und kommentiert. Das geschieht etwa mit sexualisierenden Texten, sexuellen Lauten oder bestimmten Hashtags und Emojis.“ In Zeiten von leicht zugänglichen KI-Tools gehen Pädokriminelle aber auch noch einen Schritt weiter. Sie können mittels KI-Tools existierende Aufnahmen täuschend echt verändern. Mit Deepnude-Generatoren oder auch Nudifiern können dadurch auch Bilder von bekleideten Kindern mit wenigen Klicks zu Nacktaufnahmen werden.

Jasmin Wahl, Leiterin des Bereichs Sexualisierte Gewalt bei jugendschutz.net, erklärt hierzu: „Die Sexualisierung von Aufnahmen, die Kinder und Jugendliche in alltäglichen Situationen zeigen, ist ein Phänomen, welches wir seit Jahren bei der Bearbeitung von Hinweisen und Recherchen beobachten – in zum Teil drastischen Ausprägungen. Neue technologische Entwicklungen, die eine Manipulation von Bildern und Videos ermöglichen, verstärken das Problem. Das Bewusstsein für Risiken auch in Institutionen und Organisationen zu schärfen, ist deshalb von großer Relevanz“. Jugendschutz.net ist das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund, Ländern und Landesmedienanstalten für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet, das unter anderem in seinem jüngsten Jahresbericht schon auf die Deep-Nude-Problematik aufmerksam machte.

Einmal mehr über Internetauftritte nachdenken

Normalweise wurden in den vergangenen Jahren insbesondere Eltern immer wieder auf die Gefahren von Kinderfotos im Internet hingewiesen. Britt Kalla, Expertin für institutionellen Kinderschutz bei Save the Children Deutschland und Autorin des Leitfadens, unterstreicht allerdings, dass Pädokriminelle überall dort nach Material suchen, wo es zur Verfügung gestellt wird. Da mittlerweile auch Kindergärten, Schulen, Horte, Sport- und Musikvereine und andere Organisationen über Internetauftritte oder Social-Media-Profile verfügen und dort gerne auch werbliche Fotos hochladen, richtet sich der Leitfaden (PDF) nun an diese Einrichtungen – er soll eine publizistische Lücke schließen. „Wir möchten Verantwortlichen in Institutionen und Organisationen Wissen an die Hand geben, um informiert zu entscheiden, welche Bilder sie teilen und welche besser nicht. Dabei schauen wir auch kritisch auf unsere eigenen Veröffentlichungen – immer mit dem Ziel, Kinder und ihre Rechte bestmöglich zu schützen.“

Eins macht der Leitfaden zu Beginn sehr deutlich: Jede Aufnahme kann zweckentfremdet werden, egal wie harmlos sie aus eigener Perspektive zu sein scheint. Zudem zählt er auf, welche Rechte der Kinder und Jugendlichen durch Aufnahmen und deren Verbreitung und dann auch den Missbrauch verletzt werden können: Hierzu zählen die Menschenwürde, das Allgemeine Persönlichkeitsrecht, das Recht auf ungestörte Persönlichkeitsentwicklung oder auch das Recht auf Schutz der Privatsphäre und Ehre. Außerdem verfügen auch Kinder und Jugendliche über das Recht am eigenen Bild, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Schutz personenbezogener Daten, sowie das Recht auf Schutz der psychischen Gesundheit und Schutz vor Missbrauch und Ausbeutung.

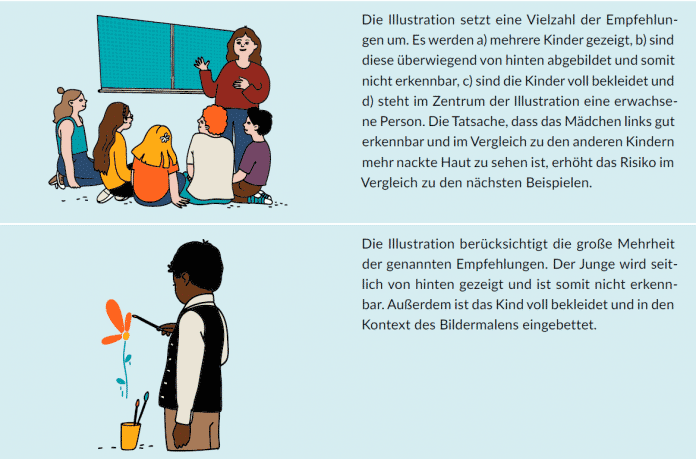

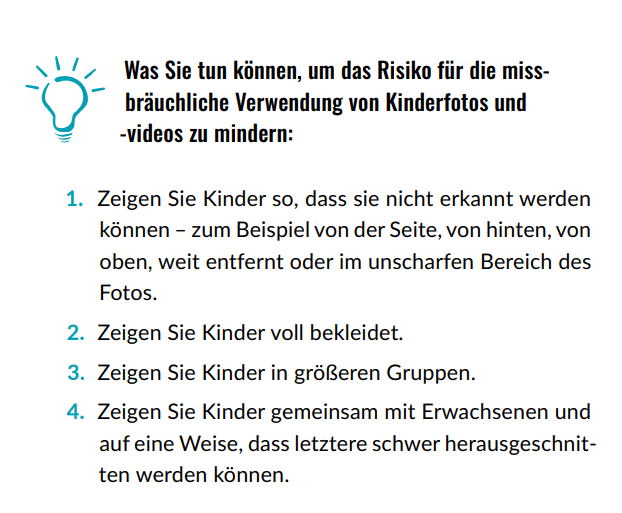

Da es immer wieder Menschen gibt, die glauben, dass vermeintlich „harmlose“ Bilder für Pädokriminelle uninteressant sind, listet der Leitfaden beispielhaft auf, wie auch solche Bilder missbraucht, kommentiert und aus dem Kontext gerissen werden. Für diese Beschreibungen gibt es im Leitfaden auch eine Content-Warnung. Illustrationen von im Netz gängigen Fotomotiven werden exemplarisch darauf abgeklopft, was Pädokriminelle an ihnen reizen könnte. Zwei Listen mit einmal vier und einmal zwölf Tipps fassen dann Empfehlungen zusammen, worauf Einrichtungen bei Kinderfotos achten sollten (Seite 25). Eine weitere Reihe von Illustrationen zeigt, wie Fotos und Videos gestaltet werden können, damit sie für Pädokriminelle uninteressanter sind.

Wie können Fotos von Kindern im Internet weniger Material für Pädokriminelle bieten? Der Leitfaden gibt Tipps.

Kinder nicht unsichtbar machen, aber schützen

Laut Save the Children und Jugendschutz.net soll der Leitfaden nicht dazu führen, Kinder und Jugendliche im Internet unsichtbar zu machen, sondern eine Hilfestellung bieten, ihre Schutz- und Freiheitsrechte gegeneinander abzuwiegen. In der Gesellschaft gebe es recht unterschiedliche Betrachtungsweisen „zur Notwendigkeit der Darstellung von Kindern in der Öffentlichkeit“. Drei Positionen stellt der Bericht stellvertretend vor. So vertrete etwa das Bundeskriminalamt auf seiner Webseite die Position: „Kinderbilder gehören nicht ins Netz.“ Einige Institutionen und Organisationen möchten allerdings Fotos und Videos von und mit Minderjährigen erstellen, weil sie „Kinder als einen wichtigen Teil der Gesellschaft [sehen,] und möchten, dass sie Beachtung und Wertschätzung erfahren.“ Für sie gelinge das am besten, wenn Kinder „als Rechteinhaber:innen und Expert:innen ihrer Lebenswelt sicht- und hörbar bleiben.“ Kinderbilder und -videos würden zudem dazu beitragen, für Anliegen der Kinder oder sie vertretende Organisationen zu werben.

Die dritte Position sei eine, die sich zwischen den ersten beiden verorte, heißt es im Leitfaden: Die Veröffentlichung von Fotos und Videos von Heranwachsenden wird nicht rundheraus abgelehnt, sondern nach Schutzbedürfnis gestaffelt betrachtet. Bei jüngeren Kindern stehe der Schutzgedanke im Vordergrund. Bei älteren Kindern und Jugendlichen gehe man davon aus, dass bereits Selbstschutzkompetenzen entwickelt wurden, um mit möglichen Risiken umzugehen. Hierfür formuliere man Empfehlungen, wie sie sich auch im Leitfaden wiederfinden.

Vier Empfehlungen sollen „das Risiko für die missbräuchliche Verwendung von Kinderfotos und -videos“ mindern. Zwölf weitere Empfehlungen sensibilisieren für Motivwahl und z. B. Kameraeinstellungen.

(kbe)

Datenschutz & Sicherheit

Jugendschutz: Brandenburg will Belästigung im Netz im Unterricht thematisieren

Durch eine Thematisierung im Schulunterricht sollen Kinder in Brandenburg künftig besser vor den Gefahren von Cybergrooming und anderen Formen der Online-Kriminalität geschützt werden. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fordern mit einem Landtagsantrag, dass Schüler besser auf die Gefahren vorbereitet werden. Die Themen sollten im Schulunterricht verankert werden. Dazu soll es bis Ende 2026 ein Konzert geben, kündigte die Bildungsexpertin der SPD-Landtagsfraktion, Katja Poschmann, im Landtag in Potsdam an. Auch die Lehrkräfte sollen mithilfe von Fortbildungen geschult werden.

Jedes vierte Kind in Deutschland hat laut einer repräsentativen Befragung schon sexuell motivierte Annäherungsversuche Erwachsener im Internet erlebt. „Diese Zahlen müssen uns alarmieren“, sagte Landtagsabgeordnete Poschmann. In Deutschland ist Cybergrooming als eine Form des sexuellen Missbrauchs von Kindern verboten. Experten warnen auch vor Sextortion (sexuelle Erpressung) und „Taschengeld-Dating über sogenannte Sugardaddy-Plattformen“ – Plattformen, über die für Geld oder Geschenke Treffen mit Minderjährigen angebahnt werden.

(kbe)

Datenschutz & Sicherheit

Neuer NPM-Großangriff: Selbst-vermehrende Malware infiziert Dutzende Pakete

Verschiedene IT-Sicherheitsunternehmen warnen vor neuen Angriffen auf das npm-Ökosystem rund um node.js. Mehrere Dutzend Pakete (mindestens 40, in einem Bericht gar an die 150) sind mit einer Malware infiziert, die geheime Daten stiehlt und über einen Webhook ausleitet. Zudem repliziert sich die Schadsoftware selbsttätig – und ist somit ein Wurm.

npm, der Node Package Manager, kommt nicht zur Ruhe. Nachdem erst kürzlich unbekannte Angreifer die Zugangsdaten eines prominenten Entwicklers abgephisht und manipulierte Pakete eingeschleust hatten, hat die Verteilstation für node.js-Bibliotheken nun mit einem ausgewachsenen Wurm zu kämpfen.

Wie StepSecurity und Socket übereinstimmend berichten, befindet sich unter den kompromittierten Paketen auch @ctrl/tinycolor, das etwa zwei Millionen Mal pro Woche heruntergeladen wird. Auch etwa ein Dutzend weitere Pakete des Entwicklers @ctrl sind betroffen, einige der Nativescript-Community und wie Aikido auflistet, sogar solche des Security-Unternehmens Crowdstrike.

Der Schadcode nutzt „TruffleHog“, um interessante Daten zu erschnüffeln, etwa API-Credentials und Zugangsdaten für GitHub sowie die Clouds von Google und Amazon. Er erstellt dann GitHub-Repositories und -Workflows und exfiltriert seine Beute über einen Webhook auf der Domain webhook.site. Und er hat offenbar die Fähigkeit, sich selbst zu replizieren, indem er weitere Pakete infiziert und trojanisierte Paketversionen hochlädt.

Unklar ist noch, wo der Angriff begann – einen klaren „Patient Null“ nennen die drei analysierenden Unternehmen nicht. Auch sind die Urheber der Attacke nicht bekannt, möglicherweise sind es dieselben wie beim letzten Angriff.

Gottgleicher npm-Wurm?

Kurios: Die Angreifer sind offenbar Science-Fiction-Fans. Die Wurmkomponente ihrer Malware legt ein GitHub-Repository namens „Shai-Hulud“ sowie entsprechende Workflows an. „Shai-Hulud“, ursprünglich Arabisch für „Ding der Unsterblichkeit“, ist der Name der monumentalen Sandwürmer in Frank Herberts Epos „Dune“. Die Einwohner des Wüstenplaneten verehren die Sandwürmer als gottgleich.

Die Sandwürmer in „Dune“

(Bild: Warner Bros. Pictures)

JavaScript-Entwickler und insbesondere die Verwalter von auf npm gehosteten Paketen sollten größte Vorsicht walten lassen und die umfangreiche Liste infizierter Pakete konsultieren. Wer in eigenen Projekten infizierte Versionen vorfindet, sollte diese unmittelbar löschen, alle Zugangskennungen ändern, Tokens invalidieren und in eigenen GitHub-Repositories aufräumen. In StepSecuritys Blogeintrag finden sich detaillierte Handreichungen.

(cku)

Datenschutz & Sicherheit

Patchstatus unklar: Angreifer attackieren Fertigungsmanagementtool DELMIA Apriso

Durch eine „kritische“ Sicherheitslücke in DELMIA Apriso kann Schadcode schlüpfen und Computer schädigen.

DELMIA Apriso ist eine Manufacturing-Operations-Management-Software (MOM) und ein Manufacturing Execution System (MES), das auch hierzulande unter anderem im Automobilbereich genutzt wird. Darüber werden etwa globale Produktionsabläufe gesteuert. Es ist davon auszugehen, dass eine erfolgreiche Attacke für Firmen weitreichende Folgen haben kann.

Hintergründe

Der Anbieter der Software, Dassault Systèmes, erwähnte die Sicherheitslücke (CVE-2025-5086 „kritisch„) bereits im Juni dieses Jahres in einer äußerst knapp formulierten Warnmeldung. Daraus geht hervor, dass entfernte Angreifer Schadcode in diversen Releases aus den Jahren 2020 bis einschließlich 2025 ausführen können. Aufgrund der kritischen Einstufung ist davon auszugehen, dass Angreifer nicht authentifiziert sein müssen, um Attacken einzuleiten

Anfang September warnte nun ein Sicherheitsforscher des SANS-Institut Internet Strom Center in einem Beitrag vor Exploitversuchen. Ihm zufolge versenden Angreifer SOAP-Requests mit Schadcode an verwundbare Instanzen. Was Angreifer konkret nach erfolgreichen Attacken anstellen, ist zurzeit unklar.

Mittlerweile warnt auch die US-Sicherheitsbehörde CISA vor Angriffen. In welchem Umfang die Attacken ablaufen, ist derzeit nicht bekannt. Unklar bleibt auch, ob es einen Sicherheitspatch gibt. Das geht weder aus der offiziellen Warnmeldung, noch aus den Warnungen des Sicherheitsforschers und der CISA hervor. heise security steht in Kontakt mit dem Softwareanbieter und wartet derzeit auf ein Feedback zum Sicherheitspatch. Wir aktualisieren die Meldung, wenn uns konkrete Informationen vorliegen.

(des)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen