Künstliche Intelligenz

Mit Regex und WordWrap: Das taugt der Open-Source-Editor Edit für Windows 11

Microsoft hat einen neuen Open-Source-Texteditor für Windows entwickelt: edit.exe. Diese Nachricht allein und die Behauptung, das Programm lehne sich an Visual Studio Code an, hat für ein ordentliches Rauschen im Online-Blätterwald gesorgt.

(Bild: Susanne Krauss )

David Göhler ist seit 38 Jahren IT-Journalist und hat seine Ausbildung 1987 bei c’t als Volontär begonnen. Er hat mehr zehn Programmiersprachen gelernt und entwickelt als Hobby immer noch Software. Aktuell arbeitet er hauptberuflich als Senior-Content-Specialist bei einer Münchener PR-Agentur. Außerdem engagiert er sich politisch als Gemeinderat in einer bayrischen Gemeinde.

Prinzipiell ist ein Texteditor, der in der Konsole arbeitet und kein eigenes Fenster öffnet, sehr sinnvoll, weil man so eine Anwendung vor allem braucht, wenn man remote auf einem anderen System aktiv ist (etwa per ssh). Da es die Anwendung früher noch als DOS-Programm (edit.com) unter 32-Bit-Windows-Versionen gab und sie bei dem Wechsel zu 64 Bit entfernt wurde, entstand eine Lücke. Die soll das neue Edit jetzt offenbar füllen, da es auch in 64-Bit-Windows 10 und 11 läuft.

edit.exe ist schnell installiert: Ein Aufruf im Terminal mit winget install Microsoft.Edit reicht aus. Der Editor besteht nur aus der Exe-Datei und ist 230 KByte groß. Er legt auch keine Konfigurationsdateien an, weil es nichts zu konfigurieren gibt. Das zugehörige GitHub-Verzeichnis zeigt, dass das Programm komplett in Rust geschrieben ist. Während des Tests erschien schon die Version 1.2, an dem Programm wird also flott und aktiv weiterentwickelt.

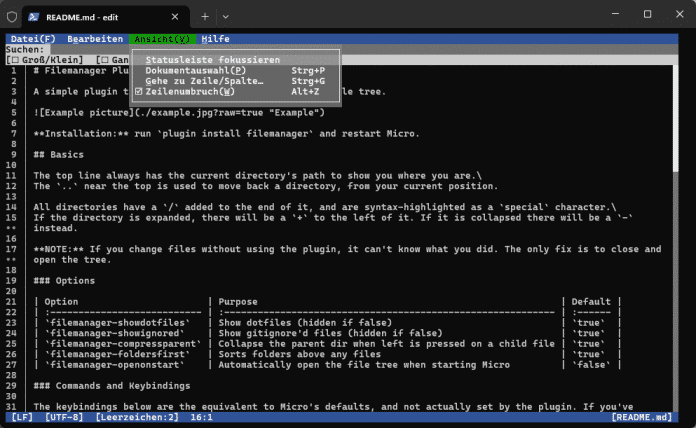

Erwartungsgemäß startet Edit rasend schnell und hat auch mit Dateien mit mehreren zehntausend Zeilen kein Problem. Am oberen Bildschirmrand ist ein Menü zu sehen, das sich mit der Maus bedienen lässt. In ihm kann man auch die Tastaturkürzel ablesen. Eine Hilfe oder sonstige Übersicht zu Tastenbelegungen gibt es nicht.

Die Funktionen, die das Programm beherrscht, sind schnell erzählt. Es gibt ein Suchen und Ersetzen, und beim Suchen lassen sich auch reguläre Ausdrücke (Regex) verwenden, beim Einsetzen nicht. Der Editor kann mehrere Dateien gleichzeitig öffnen und dann zwischen diesen wechseln. Als Tabs werden sie aber nicht angezeigt.

Für lange Zeilen kann man ein WordWrap – einen automatischen Zeilenumbruch – einschalten. In der 1.0.0-Version war das noch fehlerhaft (relativ schnell waren Cursor und Einfügeposition nicht mehr synchron). In der aktuellen Version 1.1.0 ist das WordWrap aber stabil. Und das war’s an Funktionalität. Es gibt keine Plug-ins, kein Split Windows oder Tabs, kein Syntax-Highlighing oder Themes, keine Makros, keine Mehrfachcursor oder vertikale Blockmarkierungen. Auch ist es nicht möglich, Tasten anders zu belegen oder überhaupt etwas zu konfigurieren.

Übersichtlich und funktionsarm: Edit ist absolut rudimentär, dafür aber schnell.

(Bild: Screenshot)

Damit taugt das Programm nur fürs Anpassen von Konfig-Dateien und kleine Eingriffe in Text- und Sourcecode-Dateien. Zum Entwickeln ist es unbrauchbar.

Alternativen sind GNU Nano oder, noch besser, Micro

Wie eingangs erwähnt, ist ein Texteditor in der Textkonsole dennoch gelegentlich sehr praktisch. Oft werden dann schnell die Dinosaurier Emacs und Vim oder das moderne Helix ins Feld geführt, die wahre Feature-Monster sind, aber von Haus aus kryptische und unzählige Tastaturkombinationen verwenden. Sich diese zu merken, wenn man die Programme nur gelegentlich nutzt, ist nahezu unmöglich.

Allerdings gibt es praktische Alternativen. Schon etwas länger etabliert ist der schlanke GNU Nano, der allerdings standardmäßig für Windows-Anwender gewöhnungsbedürftige Tastenkombinationen verwendet. Er ist aber auf jedem Linux-System installiert.

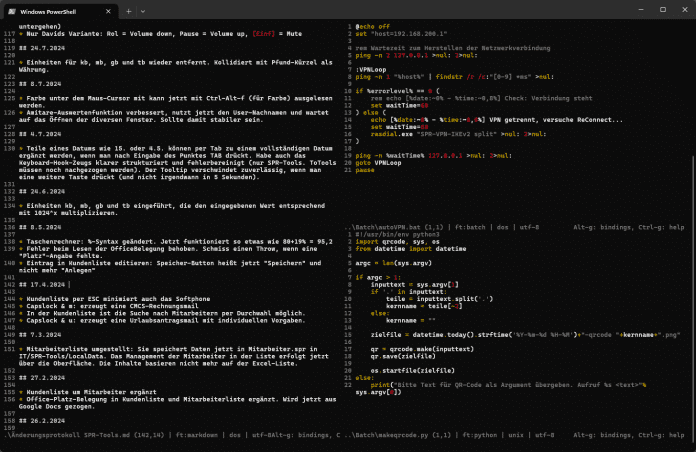

Für Windows-Anwenderinnen und -Anwender noch besser ist Micro, mit dem auch dieser Text entstanden ist. Micro hat vieles, was man sich von einem modernen Editor wünschen kann und bietet das unter Windows, Mac und Linux gleichermaßen. Der Editor ist ebenfalls kostenlos und Open Source und lässt sich mit dem Einzeiler winget install micro unter Windows installieren. Das Gute ist: Im Gegensatz zu mancher Linux-Portierung ist dieser Editor kein riesengroßes Feature-Grab mit kryptischen Tastensteuerungen.

Im Standard sind die Tasten so belegt, wie man es erwartet: Strg+S sichert, Strg+O öffnet eine Datei, Strg+Q schließt das Fenster. Strg+C, +V und +X funktionieren wie gewohnt; Strg+F startet die Suche. Auch Pfeile, Seitentasten, Pos1 und End sowie andere Extra-Tasten arbeiten erwartungsgemäß. Mit der Maus lässt sich Text markieren und mit dem Mausrad durch den Text scrollen. Micro ist in Go programmiert und genauso rasend schnell wie Microsofts Edit.

Alles drin und eingängig zu bedienen: Mit Micro lassen sich Texte wie in einer großen Windows-App bearbeiten.

(Bild: Screenshot)

Wer den Editor also nur ab und an startet, um etwas in einer Textdatei anzupassen, muss sich nichts merken und sich an nichts gewöhnen. Wer ihn allerdings häufiger verwenden möchte, kann auf viele Funktionen zurückgreifen:

- Syntax-Highlighting für viele Textformate (HTML, JSON, Markdown, Ini-Dateien) und Programmiersprachen (130 insgesamt)

- Split Views (horizontal und vertikal) und Tabs

- Mehrfachcursor und vertikale Blöcke

- Leicht anpassbare Tastaturbelegung

- Makro-Recorder

- Mehrfach-Undo und -Redo

- Plug-in-Schnittstelle für Funktionserweiterungen

- Themes für die Farbwahl und Auszeichnung

Im Programm ist eine ausführliche Hilfe mit kleinem, englischem Tutorial eingebaut, die per Strg+G zu erreichen ist und gut erklärt, wie man Tasten umbelegen kann. Es gibt etwa dreißig offizielle Plug-ins, von denen einige schon von Haus aus vorinstalliert sind. Plug-ins lassen sich in der Sprache Lua schreiben, der notwendige Interpreter ist in Micro eingebaut. Auch hier bietet die eingebaute Hilfe Unterstützung an.

Fazit

Das neue Edit von Microsoft ist mehr ein Marketing-Gag als ein ernst zu nehmender Editor. Die Versionsnummer sollte eher 0.1 statt 1.1.0 lauten. Statt ein weiteres Open-Source-Tool zu kreieren, das so gut wie nichts kann, wäre es besser gewesen, eine ausgereifte Open-Source-Anwendung wie Micro einfach in Windows 10 und 11 aufzunehmen. Aber hey: Micro ist ja nur einen Aufruf entfernt. Ausprobieren lohnt sich auf alle Fälle.

(who)

Künstliche Intelligenz

Missing Link: Die Wegschaubehörden | heise online

Es ist ein Paradoxon: Mit fortschreitender Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Cyberwar wären Datenschutz und Datensicherheit eigentlich immer wichtiger. Doch ausgerechnet jene, die sich von Amts wegen darum kümmern müssen, werden immer leiser.

Wann haben Sie zuletzt von den Datenschutzbeauftragten gehört? Heise-Meldungen gelten dafür nicht, aber auch unter diesen finden sich inzwischen zahlreiche eigentümliche Exemplare. Etwa die, dass der europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski keine rechtlichen Einwände mehr gegen die Nutzung von Office 365 durch die Europäische Kommission vorbringt. Ein Thema, bei dem die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden seit fünf Jahren keine Lösung herbeigeführt haben — genau so wenig wie Anbieter Microsoft.

In der Debatte um die elektronische Patientenakte spielt das CCC-Umfeld eine ungleich wichtigere Rolle, beim Thema Digitale Identitäten ist das BSI weitgehend alleine unterwegs. Wie kann es sein, dass im Zeitalter angewandter künstlicher Intelligenz und damit der Auswertung und Verknüpfung großer Datenbestände ausgerechnet die Datenschutzbeauftragten auffallend leise sind? Müssten sie nicht derzeit mehr zu tun haben und präsenter sein, denn je zuvor?

Datenschutz wäre eigentlich immer relevanter

Der Datenschutz ist von einer theoretischen Diskussion über Machtpotenziale wie im Volkszählungsurteil längst zu einem ganz praktischen Thema geworden, das überall eine Rolle spielt. Es gibt mehr vernetzte Geräte als je zuvor. Und es gibt mehr Sensorik, die darin steckt, jede Menge Software, die irgendwelche Daten abgreift. Für Unternehmen und Organisationen gibt es kaum einen Grund, sie nicht einzusetzen.

Moderne Autos etwa stecken voller Sensorik, unter anderem Kameras. Und wohin diese Daten gehen, wie sie verarbeitet werden, durch wen und was mit diesen geschieht? Ein überaus alltagsrelevantes Thema. Und auch in Deutschland sitzt eine Vielzahl an Autoherstellern — oder europäische Firmenzentralen derselben, sodass deutsche Aufsichtsbehörden zuständig sind.

Doch von kritischer Draufsicht ist dort regelmäßig nichts zu sehen. Selbst wenn in anderen Ländern rund um den Globus die Thematik wie die der potenziellen Schnüffelautos aufgegriffen wird, die Erna und Dieter im Garten, am Zebrastreifen und beim Wildpinkeln filmen, deren Sensorik für Polizei eine Fundgrube wäre, von deutschen Aufsichtsbehörden hört man dazu: so gut wie nichts.

Da gibt Niedersachsens Beauftragte mal bekannt, sich in enger Abstimmung mit Volkswagen und anderen Aufsichtsbehörden zu befinden. Aber tatsächliches handeln? Nur in den seltensten Fällen passiert etwas.

Sprechen ist wie Aufsicht, nur billiger

Das liegt auch an den Datenschutzaufsichtsbehörden. Die haben über die Jahre zwar mehr Personal bekommen. Aber dass sie tatsächlich ihr Gebiss poliert und kräftig zugebissen hätten, kann nicht seriös berichtet werden. Wer sollte es Unternehmen oder Behörden also verdenken, dass sie im Wissen darum, dass die Aufsichtsbehörden zwar maulen, am Ende aber doch vor einer härteren Gangart meist zurückschrecken, auf nichts Substanzielles verzichten würden?

Talk is cheap, heißt es in der Politik. Und aufsichtsbehördliches Handeln ist teuer: das wäre mit Papierkrieg, Zeitaufwand und möglicherweise auch zu verlierenden Gerichtsprozessen verbunden.

Natürlich lässt sich hervorragend darüber streiten, inwieweit Deutschlands Datenschutzdiskussionen teils etwas artifiziell geraten sind. Immerhin gibt es kein Land auf diesem Planeten mit mehr juristischen Fachzeitschriften, in denen selbst die absonderlichsten und interessengeleiteten Interpretationen des Datenschutzrechts breit ausgewalzt werden, um dann im Diskurs als veröffentlichte und somit absolut seriöse Argumente vorgetragen zu werden. Wer mit Anwälten spricht, die vom Fach sind, bekommt schnell ein Gefühl dafür, wie viele der Debatten primär dazu da sind, Verfahren jeder Art in die Länge ziehen zu können und Rechtsklarheit zu vermeiden.

Was fehlt: In der rapiden Technikwelt häufig die Zeit, die vielen News und Hintergründe neu zu sortieren. Am Wochenende wollen wir sie uns nehmen, die Seitenwege abseits des Aktuellen verfolgen, andere Blickwinkel probieren und Zwischentöne hörbar machen.

Doch es gehört zu den wundersamen deutschen Eigenschaften, daran zu glauben, dass Deutschland im digitalen Raum von besonders scharf durchgreifenden und die Beteiligten verunsichernden Aufsichtsbehörden stranguliert würde. Irgendwie scheint dieses Narrativ immer noch zu verfangen.

Dabei gibt es wirklich erstaunliche Fälle: Der Hessische Datenschutzbeauftragte etwa wurde verklagt, weil er meinte, dass er Bürgerbeschwerden nicht scharf nachgehen müsse. Und bekam vor dem EuGH Recht: das sei durchaus die Rechtslage.

Ein absurder Fall: Bürger verlangen von Aufsichtsbehörden, Verstöße schärfer zu ahnden – und die wollen das auf keinen Fall müssen. Auch in anderen Fällen werden inzwischen Datenschutzaufsichtsbehörden verklagt, weil sie zu wenig tun.

Schuld trägt vor allem die Politik

Diese Situation ist nur zum Teil das Verschulden der oftmals eher spröden und nicht gerade als Karrieresprungbrett für Beamte bekannten Behörden. Der Großteil der Misere ist politisch gewollt — und längst bis in weite Teile der Grünen hinein hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass Datenschutz der Digitalisierung im Weg stehen würde.

Ein Grund, warum etwa die grün-schwarze Landesregierung in Hessen weder etwas gegen die IP-Vorratsdatenspeicherung noch gegen Palantirs Analysesoftware bei der Landespolizei einzuwenden hat. Und die FDP? Die hatte damit in Teilen auch schon lange ihre Probleme. Mit ihrem bundespolitischen Ausscheiden allerdings ist ihre Bedeutung derzeit vernachlässigbar. Doch auch sie frönte zuletzt einem Narrativ, das von CSU bis Grünen gepflegt wird: Es braucht einen ganz anderen Ansatz, um Digitalisierung und Datenschutz zusammenzubekommen.

Statt knallharter behördlicher Aufsicht, die Verfehlungen ahndet, soll ein Wischi-Waschi-Beratungsauftrag erfüllt werden. Und nur bei den ganz, ganz unbelehrbaren soll wirklich einmal durchgegriffen werden. Vielleicht aber besser auch nur dann, wenn das nicht der Wirtschaft schadet. Denn es ist ja auch alles schrecklich kompliziert, vom Datenschutz über die KI-Verordnung und den Data und Data Governance Act bis hin zum Digital Services Act greifen Regelungen ineinander und teilweise aneinander vorbei, regeln ähnliche Sachverhalte und erlauben und verbieten ganz unterschiedliche Dinge.

Und wenn die Politik so komplizierte Geflechte in die Welt setzt, was läge da näher, als, man ahnt es bereits, deren Anwendung im Nachhinein abzuschwächen? Indem aus einer Aufsicht mit Kontrollfunktion eher eine Pausenaufsicht wird, die pädagogisch wertvoll den Kindern bei der Einhaltung der Regeln unter die Arme greift und nur im Ausnahmefall Sanktionen ergreift?

Unabhängig, aber bitte nicht zu kritisch

Die Politik erklärt Unternehmen, Behörden und Organisationen seit Jahren in gewisser Weise für zu blöd, Regeln zu verstehen und einzuhalten, nachdem diese über Jahre die ach so große Komplexität beklagt haben. Kein Phänomen des Datenschutzes alleine, aber hier ist es besonders auffällig: seitdem Datenschutz politisch stärker unter Druck steht und zum Sündenbock für die sowohl von Politik, Behörden und Unternehmen an vielen Stellen schlicht nicht oder falsch angegangene Digitalisierung erklärt wurde, agieren diese immer vorsichtiger.

Auch deshalb, weil Vertreter einer härteren Linie unter den Datenschutzbeauftragten von der Politik zuletzt mehrfach abgesägt wurden oder die Stellen schlicht über Monate und Jahre gar nicht mehr besetzt wurden, sind die heutigen Datenschutzaufsichtsbehörden in weiten Teilen als Verwaltungsaufsichten besetzt – die formelle Unabhängigkeit, die die Datenschutzgrundverordnung vorschreibt, endet schnell.

Eine Möglichkeit: die Zuständigkeiten zu verschieben. Das droht etwa bei der Datenschutzaufsicht über die Nachrichtendienste schon seit einer ganzen Weile: Egal wie freundlich die Datenschützer mit den Diensten umgehen, egal, wie wenig sie real kontrollieren oder einwenden, die Kontrollkompetenz wollte schon der ehemalige Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt (SPD) lieber an eine andere Stelle auslagern, den Unabhängigen Kontrollrat, der die Nachrichtendienstarbeit auch sonst kontrolliert.

Dass spätestens da, wo Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mit Landesämtern für Verfassungsschutz oder dem Bundeskriminalamt interagieren dann doch wieder die jeweiligen Datenschutzaufsichtsbehörden ins Spiel kommen: in der politischen Debatte lässlich. Denn es ginge ja darum, den Datenschutz „zurechtzustutzen“.

Ein ähnliches politisches Signal: bei staatlichen Vorhaben wird in Gesetzen vom sogenannten „Einvernehmen“ auf ein „Benehmen“ reduziert. Sprich: Statt dass die Datenschutzaufsicht grünes Licht geben müsste, reicht es, dass sie ihre Bedenken zu Protokoll gegeben hat. Datenschützer nerven und damit sollen sie aufhören, egal ob Vorratsdatenspeicherung, Gesundheitsdaten oder KI-Einsatz bei Videoüberwachung durch Polizei oder in anderen Kontexten.

Nicht nur Datenschutzaufsicht unter Beschuss

Damit sind die Datenschützer am Ende nicht allein. Exakt das gleiche Schicksal droht derzeit in anderen Bereichen: Weil die KI-Verordnung kompliziert ist, soll die zuständige Behörde viel weniger sanktionieren als vielmehr protegieren. Und weil das auch für die Cybersicherheit gilt, soll natürlich auch bei der NIS2-Richtlinie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vor jedem Eingreifen doch bitte möglichst die Hand reichen, um darbende deutsche Unternehmen bei der Regeleinhaltung zu unterstützen. Der Präsident der Bundesnetzagentur hat viele Male öffentlich betont, wie wichtig die Beratungsfunktion bei der deutschen Umsetzung der KI-Verordnung ist. Als ob Aufsichtsbehörden Consultingfirmen wären.

Digitalpolitik ist Machtpolitik heißt es im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Und genau das ist es, worum es derzeit an vielen Stellen geht: Statt einem behördlichen Aufsichtsregime soll eine Art Digitalisierungsförderung stehen. Gegen letzteres spricht eigentlich auch wenig – aber es ist eine völlig andere Aufgabe, die in Aufsichtsbehörden wenig verloren hat. Niemand käme auf die Idee, etwa die Wirtschaftsförderung eines Bundeslandes mit der Bau-, Lebensmittelaufsicht oder den finanzbehördlichen Aufgaben zu betrauen. Aber vielleicht ist das auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Steuerfahndung als Steuerberater für darbende deutsche Unternehmen tätig werden soll?

Falk Steiner ist Journalist in Berlin. Er ist als Autor für heise online, Tageszeitungen, Fachnewsletter sowie Magazine tätig und berichtet unter anderem über die Digitalpolitik im Bund und der EU.

So ist es fast schon als Glücksfall zu betrachten, dass sich zumindest beim Datenschutz ein anderer Zweig der Rechtsdurchsetzung inzwischen alternativ herausgebildet hat: Immer häufiger müssen sich Unternehmen Massenverfahren beim immateriellen Schadenersatz stellen. Die jeweils eingeklagten Summen pro Fall sind in der Regel marginal – doch je mehr Betroffene diese Rechte geltend machen, umso höher sind die Risiken, die mit Schlamperei beim Datenschutz verbunden sind.

Zumindest solange, bis die Politik auch hier ein Risiko für die Wirtschaft sieht und die rechtlichen Regeln dafür wieder abändert. Die Datenschutzaufsichtsbehörden können sich über die Entlastung freuen. Und weiter in Arbeitskreisen Positionspapiere schreiben, warum es auf den Einzelfall ankommt, ob die datenschutzrechtliche Bewertung des Einsatzes dieser oder jener Software zu kritisieren wäre.

Vielleicht ist es also einfach an der Zeit, einzusehen, dass Digitalisierung nur dann Regeln folgt, wenn die Bürger in allen Feldern die Möglichkeit bekommen, böswillige oder schlampende Akteure in Grund und Boden zu klagen – dann können die staatlichen Aufsichtsbehörden sich auf die politisch derzeit gewünschte Beratungsleistung konzentrieren.

(nen)

Künstliche Intelligenz

„Ikejime“: Roboter verarbeitet Fisch auf „humane Weise“ und verbessert Geschmack

Das kalifornische Start-up Shinkei Systems möchte mit seinen Poseidon-Robotern die traditionelle japanische Fischverarbeitung „Ikejime“ neu beleben. Die Roboter sollen an Bord von Schiffen mit dieser Methode frisch gefangene Fische manuell auf „humane Weise“ töten. Früher haben Menschen diesen arbeitsintensiven und damit teuren Prozess erledigt, bis er aus Rentabilitätsgründen weitgehend eingestellt wurde. Ikejime hat jedoch einige Vorteile: Der Fisch soll leckerer schmecken, eine bessere Textur haben und länger haltbar sein.

Nur einige wenige Restaurants in den USA bieten mit Ikejime verarbeiteten Fisch an. Der Prozess ist auch für hochpreisige Nobelrestaurants meist zu teuer. Shinkei Systems wittert hier die Chance, das große Geld zu machen und Fisch, der auf diese traditionelle japanische Weise verarbeitet wird, an gehobene Restaurants gewinnbringend verkaufen zu können. Das Unternehmen verspricht, diesen Fisch durch die Automatisierung des Verarbeitungsprozesses günstiger und damit verfügbarer zu machen.

Stressfreie Fischverarbeitung

Die Anwendung des Ikejime-Verfahrens bedeutet für den Fisch einen schnellen Tod. Ihm werden bei lebendigem Leib mit einem Spieß das Gehirn durchbohrt und die Kiemen durchtrennt. Mitunter wird auch noch das Rückenmark mit einem weiteren Schnitt unterbrochen. Dadurch wird die Bildung von Stresshormonen und Milchsäure verhindert, die den Geschmack des Fisches beeinträchtigen können. Denn oft ersticken Fische qualvoll auf den Fischerbooten und schütten dabei Stresshormone aus und bilden Milchsäure.

Die übermannshohen Poseidon-Roboter in Form eines Schrankes automatisieren den Ikejime-Prozess, auf den Rückenmarksschnitt wird dabei jedoch verzichtet. Der Fisch wird durch eine Öffnung in den Roboter eingeführt. Eine Künstliche Intelligenz (KI) identifiziert die Fischart und bestimmt, wo sich das Gehirn und die Kiemen befinden. Der Roboter verarbeitet den Fisch und legt ihn danach auf eine Eisschwämme, um ihn ausbluten zu lassen. Der Fisch wird nicht eingefroren, um die hohe Qualität aufrechtzuerhalten.

Vier der Poseidon-Roboter sind bereits auf Schiffen im Pazifik und Atlantik im Einsatz. Für 2025 plant Shinkei Systems weitere zehn Roboter auf Fischerbooten einzusetzen.

(olb)

Künstliche Intelligenz

Apple Card: Ist endlich ein Nachfolger für Goldman Sachs gefunden?

Bekommt Apples Kreditkarte nun endlich eine Internationalisierung? Die seit 2019 nur in den Vereinigten Staaten erhältliche Apple Card sucht seit längerem nach einem neuen Ausgabepartner, da der aktuelle, das US-Geldhaus Goldman Sachs, möglichst schnell aus dem Vertrag kommen möchte. Immer wieder gab es Spekulationen darüber, welche Großbank und welches Kartennetzwerk den Zuschlag bekommt – oder Apple womöglich selbst eine Lizenz für Finanzdienstleistungen erwerben wird.

Lukrative Apple-Kunden

Einem neuen Bericht des Wall Street Journal zufolge rückt ein Deal nun endlich näher: Offenbar ist JPMorgan Chase, selbst US-Banking-Marktführer, der bevorzugte neue Partner. Die Verhandlungen hätten sich in den vergangenen Monaten „beschleunigt“. Apple selbst habe deutlich gemacht, dass man interessiert sei. Ein Vertrag sei aber noch nicht unterschrieben, da es „eine Anzahl von Herausforderungen“ bei der Apple Card gebe.

Sollte die Zusammenarbeit beginnen, wäre dsa „einer der größten Kreditkarten-Deals überhaupt“, schreibt Bloomberg. Bei Goldman macht das Geschäft derzeit einen Kontenwert von rund 20 Milliarden US-Dollar aus. Die Apple Card soll über 12 Millionen Kundenbeziehungen verfügen. JPMorgan Chase ist schon jetzt der größte Kreditkartenausgeber des Landes. Wie das Wall Street Journal weiter schreibt, hat die Bank auch Interesse an den als lukrativ geltenden Apple-Kunden. Über den neuen Kanal könnten auch weitere Finanzprodukte offeriert werden – wobei die Frage ist, ob Apple das zulässt.

Hoffnung auf Internationalisierung

Die Versuche Goldmans, aus dem Apple-Card-Deal herauszukommen, dauern mittlerweile mindestens zwei Jahre an. Für das Geldhaus ist die Karte bislang ein Minusgeschäft, denn Apple hat sie sehr kundenfreundlich aufgestellt. So gibt es im Gegensatz zu gewöhnlichen Kreditkarten keine Gebührenfallen. Geld wird mit den üblich hohen Zinsen verdient, solange Kunden die Rechnung nicht einfach monatlich begleichen. Die Steuerung der Karte erfolgt via iPhone, dort bekommen Kunden zudem einen guten Überblick über getätigte Ausgaben.

Mit einer Übernahme der Apple Card durch JPMorgan Chase verbinden sich auch Hoffnungen einer Internationalisierung des Produkts. Goldman hatte das ursprünglich über seine Tochter Marcus (oder andere Töchter) vor, zog sich dann aber zunehmend aus dem internationalen Privatkundengeschäft zurück. Da Apple in seinen Verträgen eine Internationalisierung offenbar nicht erzwingt, blieb es dabei, dass die Karte nur in den USA erhältlich ist. Zu den möglichen anderen Kandidaten für die Apple Card zählen konkurrierende Anbieter wie Capital One, Synchrony sowie American Express. Bezahlnetzwerk ist derzeit Mastercard, hier könnte künftig Visa zum Partner werden, wo man Apple mit Bonuszahlungen lockt.

(bsc)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten