Apps & Mobile Entwicklung

DDR5 vs. DDR5-CUDIMM im Test

Clocked UDIMM (CUDIMM) wird erstmals von Intel Core Ultra 200, aber auch bald von AMD Ryzen unterstützt. Ihm gehört die Zukunft. Was schon heute möglich ist, zeigt der Test mit Speicher von klassischem DDR5-5600 (UDIMM) bis hin zu DDR5-CU-8800 (CUDIMM). Und weil es dazu passt, wird auch Intels „200S Boost“ noch mit vermessen.

Was ist eigentlich CUDIMM?

Ziel von CUDIMM ist es, höhere Taktraten möglich zu machen – von der JEDEC offiziell abgesegnet, aber dann auch als OC-RAM. CUDIMM gibt es als UDIMMs für den Desktop-PC und als CSODIMM für das Notebook. CSODIMM kann natürlich auch im Desktop-Umfeld vorkommen, ITX-Mainboards oder noch kleinere Formfaktoren für Mini-PCs setzen ab und an auf SODIMM als Speicherstandard, kommt dabei Arrow Lake (Core Ultra 200) zum Einsatz, wird auch CSODIMM unterstützt.

Das „C“ steht für „clocked“

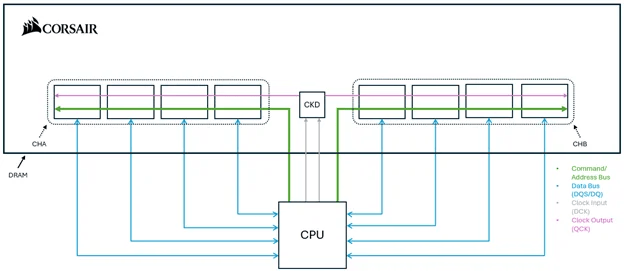

Das „C“ in CUDIMM und auch CSODIMM steht für „Clocked“. Das wiederum ist letztlich die Vereinfachung des namensgebenden Zusatzchips auf dem Speicherriegel, dem CKD alias „Clock Driver Chip“. Dieser CKD (aktuell „DDR5CKD01“) hat seine ganz eigene JEDEC-Spezifikation und ist nicht nur für CUDIMM und CSODIMM gedacht, sondern auch für CAMM, jenem angepassten Speichermodul, welches sich jedoch ohnehin nur dem Formfaktor widmet und dafür auf bestehende Speicherspezifikationen aufbaut.

Höhere Signalqualität (bei hohem Takt)

„Clocked“, also getakted, ist also das namensgebende Stichwort. Der Clock Driver Chip ist ein Puffer für die Taktsignale, die aus dem Speichercontroller des Prozessors in Richtung Arbeitsspeicher gesendet werden. Der zusätzliche Chip optimiert nun nicht nur die Spannungsamplituden, sondern auch die Timings, indem er ein synchronisiertes Timing auf jedem Speicherchip auf dem Modul gewährleistet. Das ist besonders im Grenzbereich bei hohem Takt entscheidend, schon kleinere Timing-Unterschiede können schneller Fehler hervorrufen und so Instabilitäten für das gesamte System hervorrufen. Unterm Strich liefert der CKD so eine erhöhte Signalqualität, insbesondere bei höherem Takt.

Wie viel mehr Takt ist möglich?

Wie weit die Taktraten durch den Einsatz von CUDIMM im ansonsten selben Setup steigen können, ist nicht ganz klar. Geworben wird durchaus mit einem Plus von rund 1.000 MT/s, realistisch ist aber etwas weniger. Mainboardhersteller sprechen tendenziell von 400 bis 600 zusätzliche MT/s, wenn es gut läuft und vor allem das Mainboard passt, geht aber auch mehr.

Apropos Mainboards. Offiziell ist der abgesegnete Zusatznutzen von CUDIMM noch auf die Boards, die lediglich zwei Speicherslots besitzen, beschränkt: Hier darf mit CUDIMM offiziell DDR5-6400 gefahren werden, mit UDIMM nur DDR5-5600. Hat das Board vier Slots, ist bei beiden Standards bei DDR5-5600 Schluss.

- DDR5-6400 gibts nur mit CUDIMMs und einem DIMM-Slot pro Kanal, also z.B. mit Boards, die nur zwei Slots generell haben

- Mit UDIMMs und CUDIMMs gibts bei zwei Slots pro Kanal bis zu DDR5-5600, egal ob Single- oder Dual-Rank

- Wenn vier Slots belegt sind, sinkt der offiziell Speichertakt auf DDR5-4800 bei Single-Rank, DDR5-4400 bei Dual-Rank

Intel-Angaben zum Speichersupport von Arrow Lake-S

Inoffiziell geht aber schon immer mehr und dieses „mehr“ geht auch über das, was mit RAM-OC bei UDIMM möglich war, hinaus.

Neue RAM-OC-Rekorde vs. Realität

10.000, 11.000, 12.000 und nun schon fast 13.000 MT/s: Die Overclocking-Rekorde zeigen ein extrem gutes Taktbild von CUDIMM. Wie so oft haben die Einzelergebnisse und die Werbung durch die Speicher- und auch Mainboardhersteller aber wenig mit der Realität zu tun.

Wie ComputerBase im Rahmen dieses Tests und auch auf der Computex 2025 in Gesprächen in Erfahrung bringen konnte, ist das mit dem Takt dann eben doch nicht so leicht. Viele der hoch taktenden Modelle mit offiziell 9.400 oder 9.600 MT/s werden beispielsweise gar nicht, oder nur in extrem geringer Stückzahl in ausgewählten Märkten – darunter oft nicht Deutschland – verfügbar gemacht.

An die symbolisch Marke von DDR5-10000 traut sich ebenfalls noch kein Hersteller heran – und das nach fast einem Jahr, nachdem die ersten CUDIMM-Module mit 9.600 MT/s vorgestellt wurden. Der Tenor auf der Computex 2025 war einhellig: Ab 9.000 MT/s wird es extrem herausfordernd, die Module für einen Alltagsbetrieb über Jahre hinweg als dauerhaft stabil einzustufen.

Der Blick in die Spezifikationen des CKD liefert einen Erklärungsansatz: Er soll in einem Frequenzbereich zwischen 1.000 und 4.600 MHz (ganz genau betrachtet sind es bis zu 4.669 MHz) arbeiten, im Bypass-Modus auf Systemen ohne CUDIMM-Support (der CKD-Chip wird dann umgangen) auf 990 bis 3.000 MHz zurückfallen. Dabei gibt es bestimmte Frequenzbereiche, die noch einmal abgetrennt sind, beispielsweise bis 3.200 MHz und darüber hinaus. Umgelegt auf DDR entspricht das letztlich deshalb den in den Basisspezifikationen abgesegneten DDR5-6400, am oberen Ende DDR5-9200 und DDR5-6000 im Bypass-Modus, in dem AMD-Prozessoren auf aktuellen Boards arbeiten.

Die aktuellen Limitierungen an der Spitze der Taktraten bei CUDIMM liegen zum Teil letztlich also schlicht am CKD und dessen Spezifikationen, die nicht für einen Dauerbetrieb mit noch höheren Taktraten ausgelegt sind. Und das, obwohl die CUDIMMs in der Regel schon auf ein verbessertes Shielding und auch stärkere PCBs setzen: Zehn Lagen geben einige Hersteller an.

Realität vs. JEDEC

Die Spezifikationen der JEDEC sehen aktuell den Einsatz von DDR5-6400 vor, sprechen aber auch bereits von DDR5-7200 und darüber hinaus. Das könnte demnach der nächste markante Schritt beim Arbeitsspeicher sein, den Prozessoren offiziell unterstützen, während es bei UDIMM bei DDR5-5600 bleiben dürfte – obwohl die JEDEC den schon bis DDR5-8800 abgenickt hat.

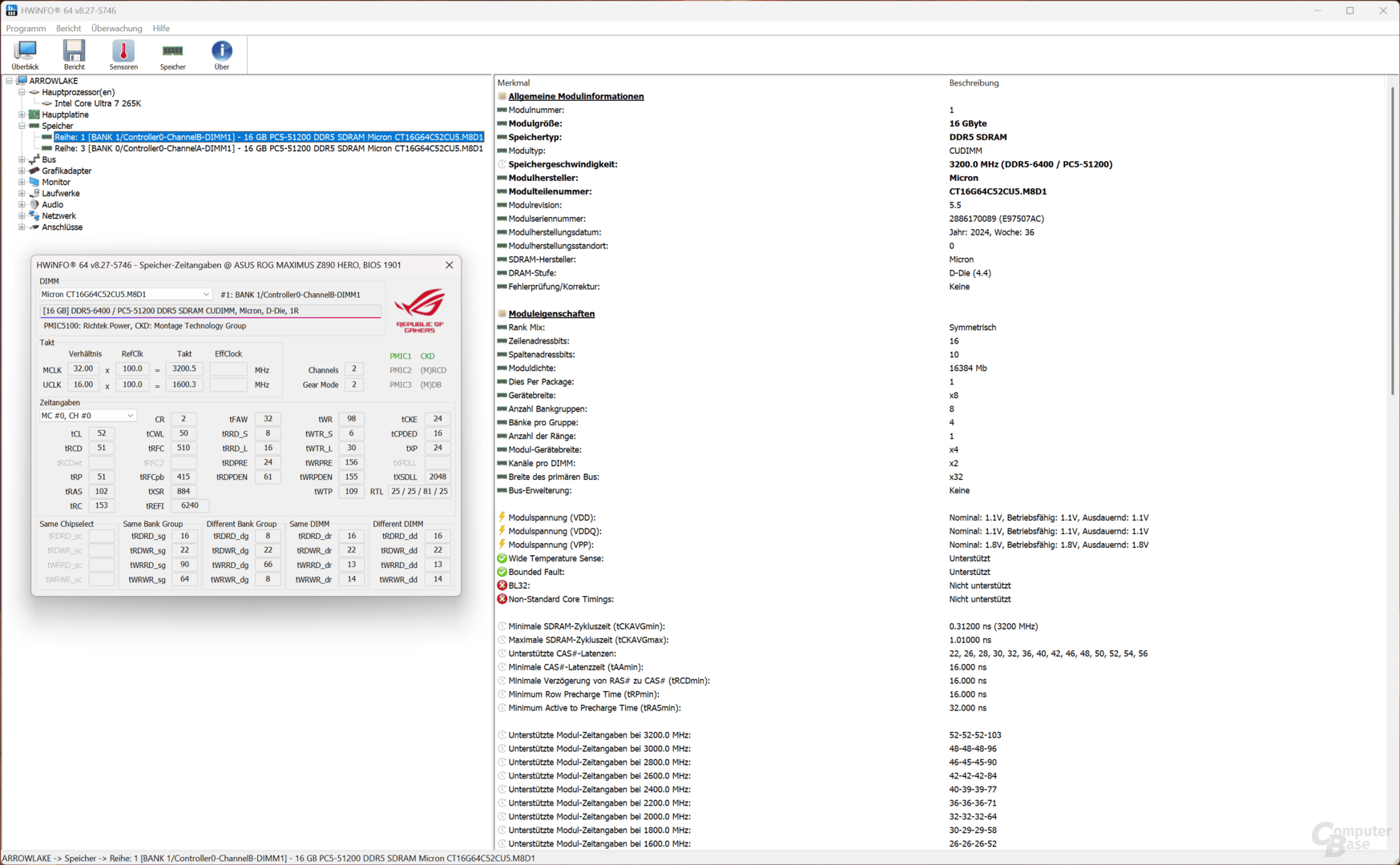

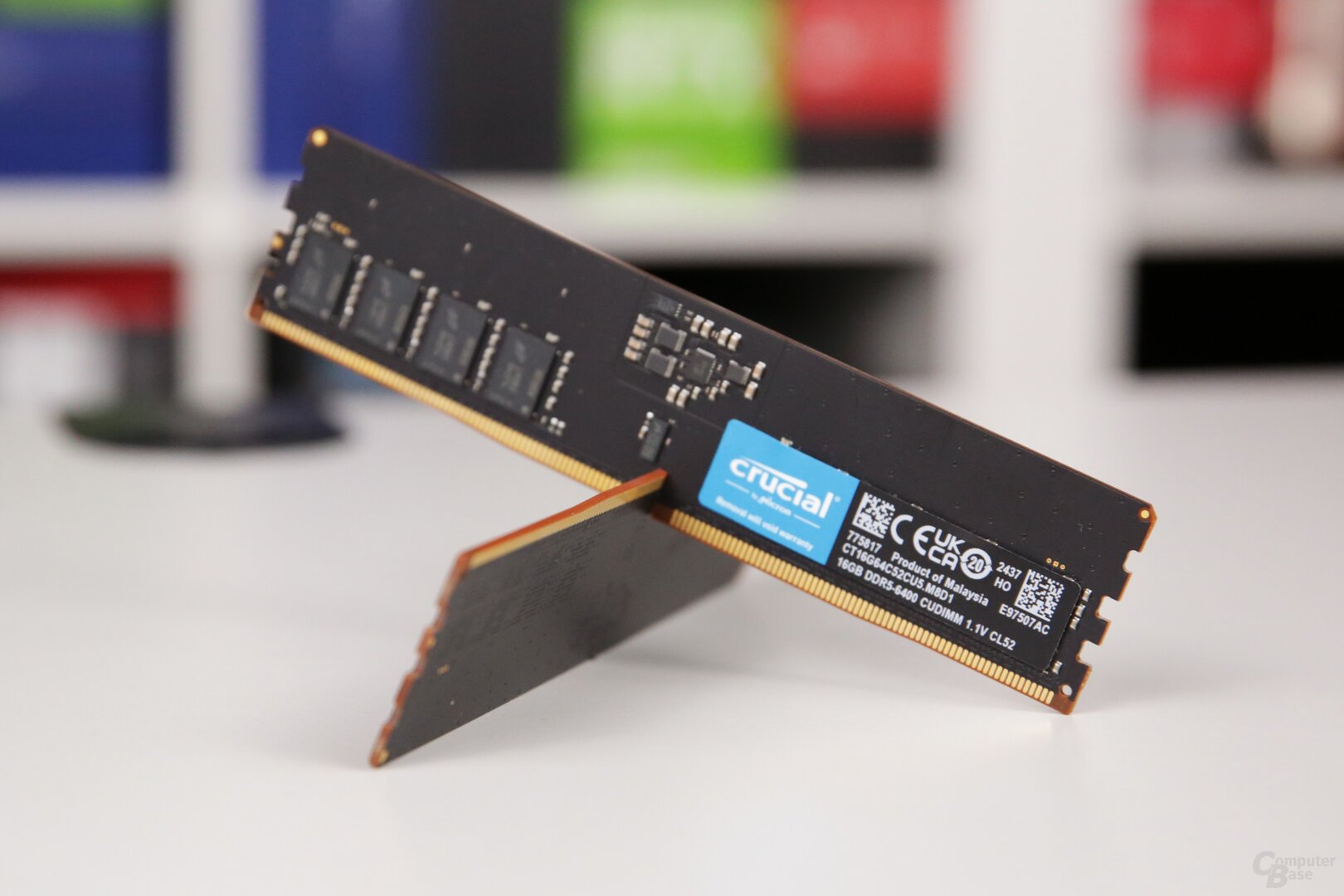

Die JEDEC-Spezifikationen decken dabei auch stets nur die Standardspannung von 1,1 Volt ab, nahezu jedes OC-Modul liegt hier weit darüber, 1,4 oder gar 1,45 Volt sind die Regel. Als Modulgröße für CUDIMM sind aktuell 8 bis 128 GByte vorgesehen. Die Micron/Crucial-Riegel im Testumfeld sind exakt solch ein JEDEC-Kit.

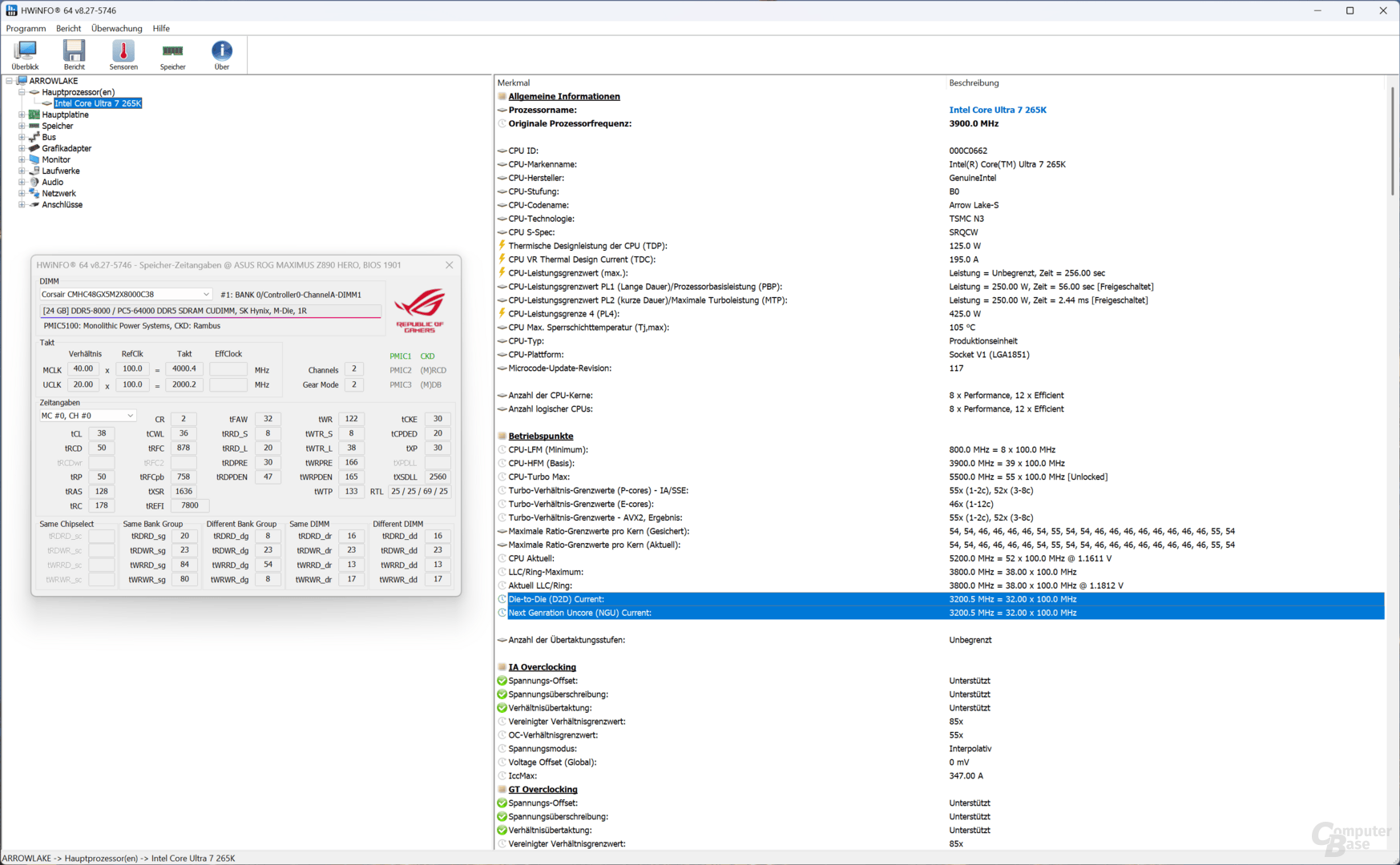

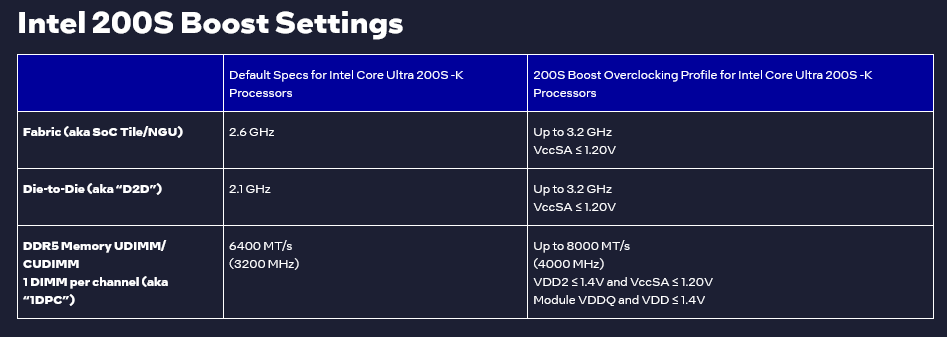

200S Boost: CUDIMM + Takt + Garantie für Arrow Lake-S

Im April dieses Jahres hatte Intel ein halbes Jahr nach der Vorstellung von Arrow Lake-S ein Overclocking-Profil mit Garantie vorgestellt: den 200S Boost. Dieser OC-Modus soll das Potenzial der Prozessoren im Desktop freigeben, denn bereits zum Start war klar, dass beispielsweise schneller Speicher ein Muss für die CPUs ist. Siehe den initialen Arrow-Lake-Test:

- Intel Core Ultra 200S im Test: Core Ultra 9 285K, 7 265K & 5 245K enttäuschen effizient

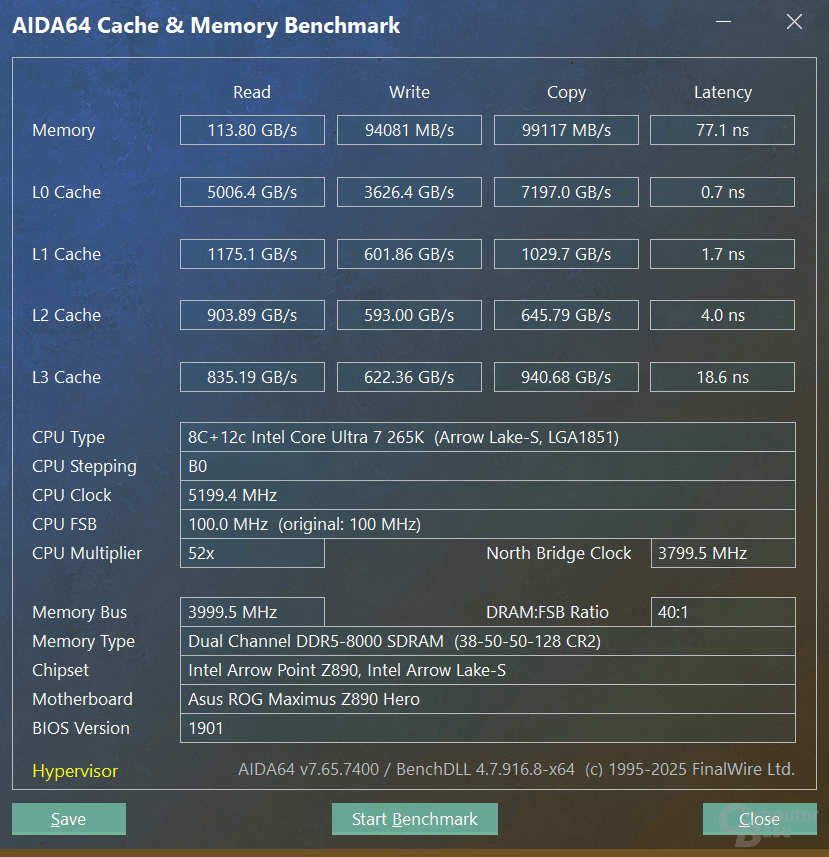

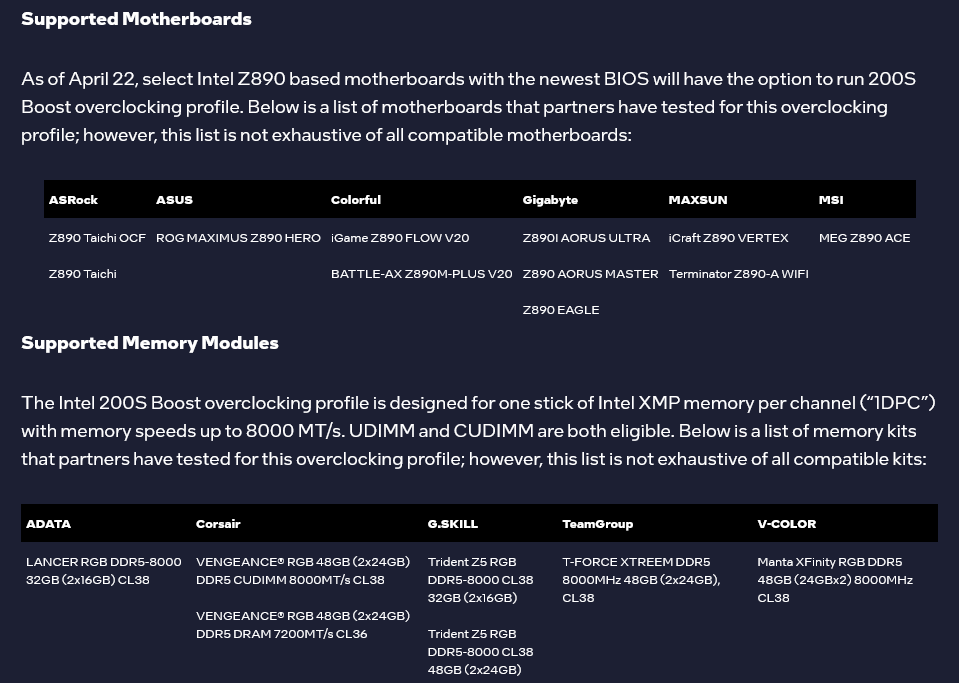

Und so hebt der 200S Boost beispielsweise den Speichertakt auf DDR5-8000 an, UDIMM oder CUDIMM kann dafür zum Einsatz kommen. Parallel dazu werden aber auch noch zwei interne Taktdomains erhöht.

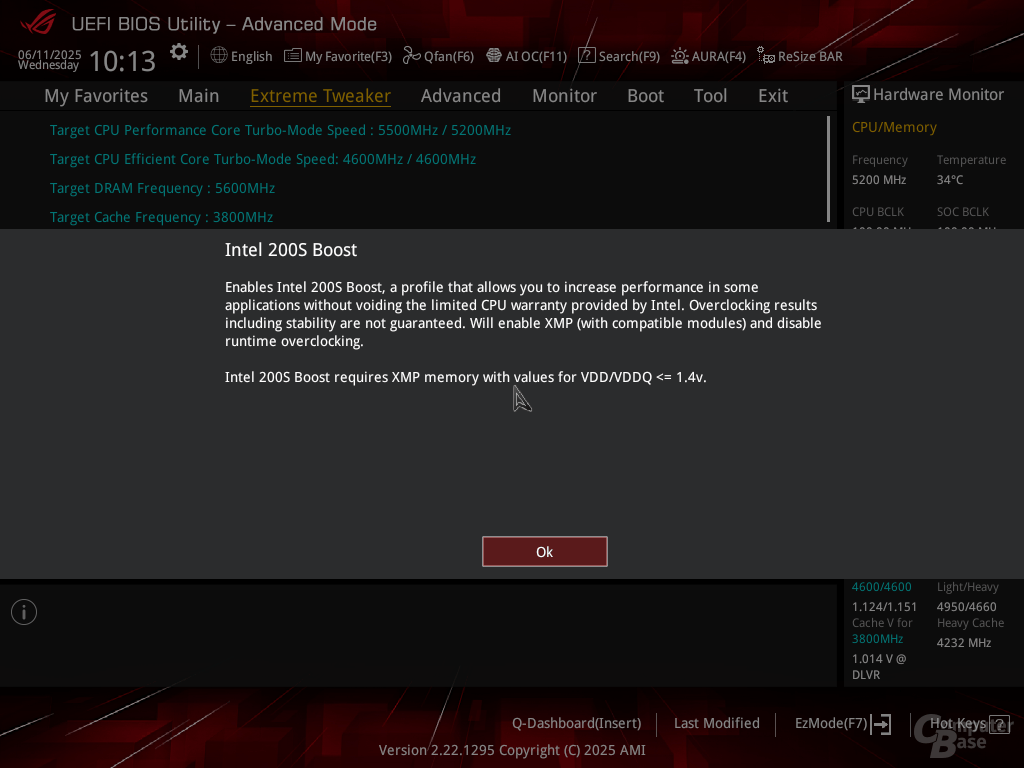

Geladen ist das Profil ganz einfach. Bei vielen Mainboards mit Z890-Chipsatz (das ist der einzige, der unterstützt wird) ist die Option direkt auf der ersten Seite zu finden, eine Bestätigung dort aktiviert das Profil.

Voraussetzung für all das ist jedoch, dass sowohl Mainboard als auch Arbeitsspeicher in der Support-Liste hinterlegt sind. Natürlich wird diese mit der Zeit erweitert, sodass am Ende pauschal wohl beinahe jedes Z890-Mainboard als auch viele Overclocking-Module nach CU-DIMM-Standard mit dabei sein dürften.

Im vorliegenden Test-Fall war dies ein Asus ROG Maximus Z890 Hero und das Speicherkit Corsair Vengeance RGB 48 GB DDR5 CUDIMM 8000 MT/s CL38. Die nicht immer ganz stabilen Erfahrungen gibt es im Detail auf den kommenden Seiten.

Die Preisfrage: sinnvoll oberhalb 8.400 MT/s

CUDIMMs sind teuer, lautet der allgemeine Tenor. Das stimmt aber nicht immer und überall, das Thema muss differenziert betrachtet werden.

Geht es um den Mainstream-Bereich und beispielsweise DDR5-6400, welche die Basisspezifikation von CUDIMM darstellt, dann stimmt dies durchaus. Das liegt aber primär daran, dass es hier hunderte UDIMM-Module verschiedenster Hersteller gibt, die zudem seit langer Zeit im Markt und damit auch breit verfügbar sind. In dem Fall ist dies primär ein Thema von Angebot und Nachfrage. Hier hat CUDIMM aktuell keine Chance, weshalb es die bekanntesten RAM-Hersteller bei diesem Takt auch gar nicht erst probieren. Bei DDR5-6400 ist CUDIMM vor allem durch große OEM-Hersteller und -Lieferanten wie Micron, Kingston und Samsung anzutreffen.

Wird der Fokus auf den Bereich übertakteter Module verlegt, ändert sich das Bild. Denn im Bereich von DDR5-8200 und darüber wird die Auswahl von Speicher sehr schnell sehr klein, das verknappte Angebot sorgt zusätzlich für einen höheren Preis. Hier nähern sich die CUDIMM-Riegel bereits dem Preis von klassischen UDIMM an, ab 8.400 MT/s übernehmen CUDIMMs dann sogar preislich die Führung. Und geht es noch höher hinaus, verschwindet klassische UDIMM einfach komplett, es gibt dann nur noch CUDIMM. Hier offenbart sich dann der Vorteil des CKDs direkt auf den Speichermodulen.

Die Testkandidaten im Überblick

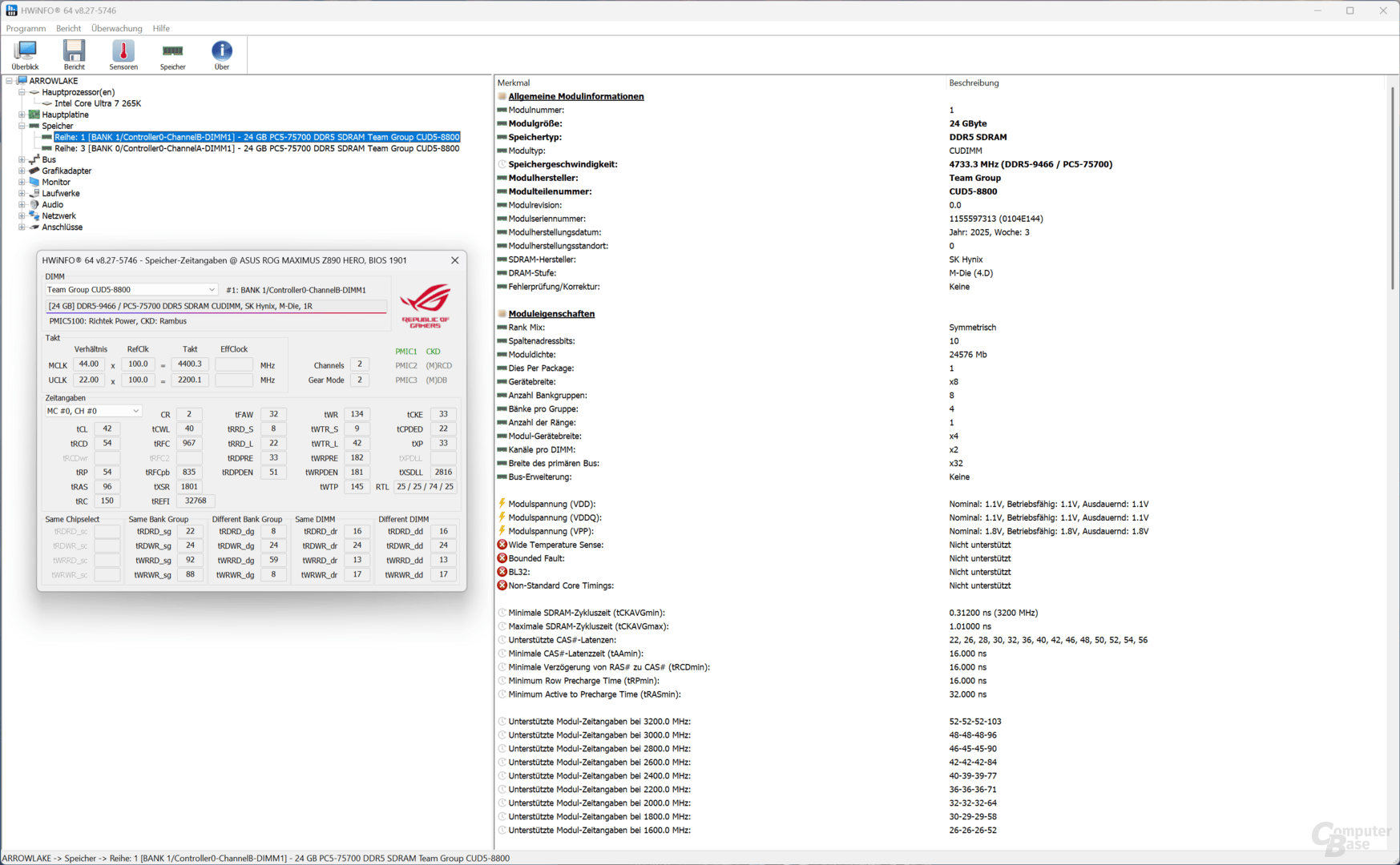

Im Test haben sich vier neue CUDIMM-Modulpaare eingefunden. Den bisher höchsten abgesegneten CUDIMM-Standard stellt Crucial/Micron mit DDR5-6400 CL52 – die JEDEC-Vorgaben. Solche Module sind gern in OEM-Systemen verbaut.

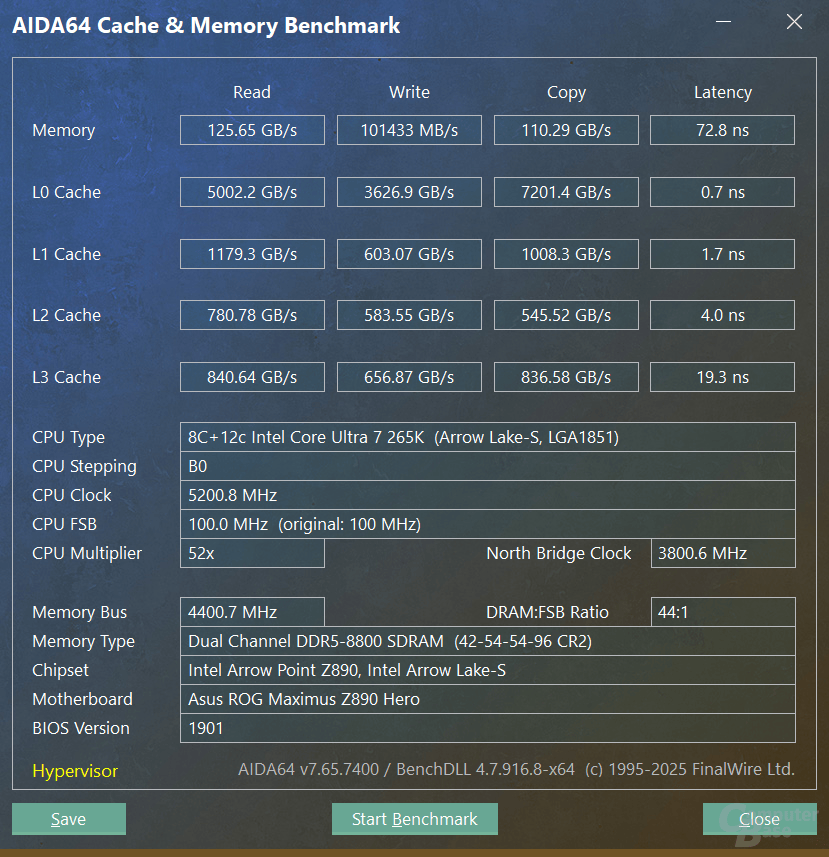

Es folgen drei weitere CUDIMM-Paare: Corsair Vengeance CUDIMM mit 8.000 MT/s CL38 (auch als 9200 MT/s CL44), G.Skill Trident Z5 CK mit 8.200 MT/s CL40 (als als 9600 MT/s CL46) und TeamGroup T-Force Xtreem DDR5-8800 CL42 (schnellste Spec). Das erwähnte G.Skill-Kit war bereits seit dem Start das Referenzkit in CPU-Tests, es wurde bei DDR5-6400 mit CL36 betrieben.

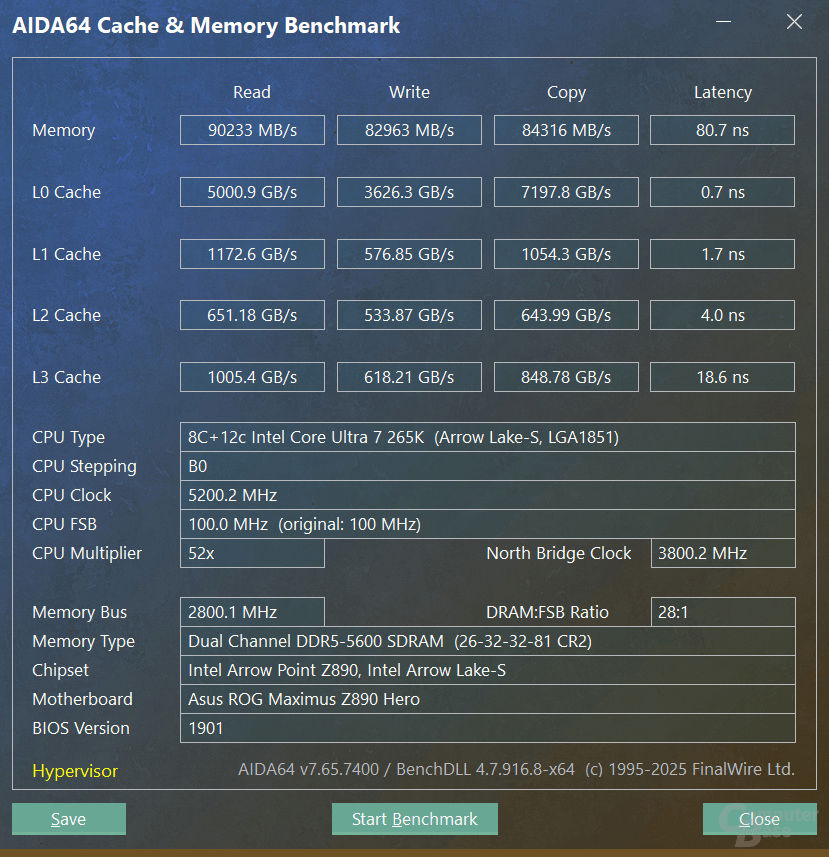

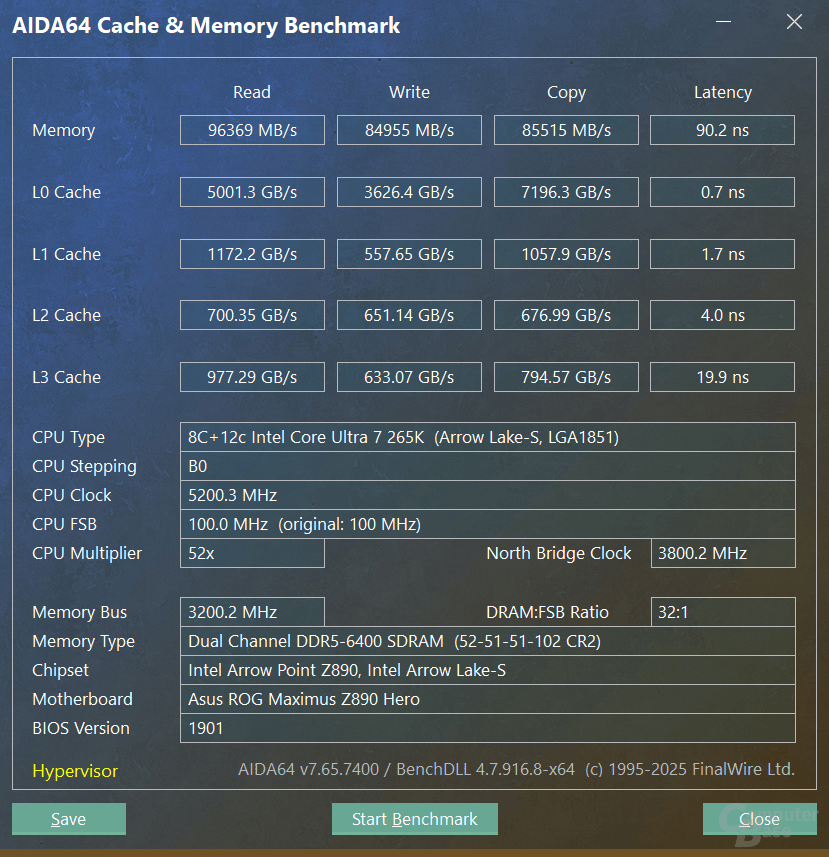

Der Probelauf von DDR5-5600 vs. CUDIMM-6400, -8000 und -8800 erfolgte in AIDA64. DDR5-5600 bildet die Einstiegsbasis mit gutem Durchsatz bei geringer Latenz, CUDIMM-6400 gewinnt mit JEDEC-Specs beim Durchsatz hinzu, büßt aber deutlich bei der Latenz ein.

CUDIMM-8000 nach den Vorgaben von Intel 200S Boost und damit de facto dem hinterlegten XMP-Profil weist unterm Strich zwar mehr Durchsatz als DDR5-5600, aber eine ziemlich ähnlich Latenz auf. Bei CUDIMM-8800 steigt der Durchsatz weiter an, dank optimierter Timings sinkt zugleich die Latenz.

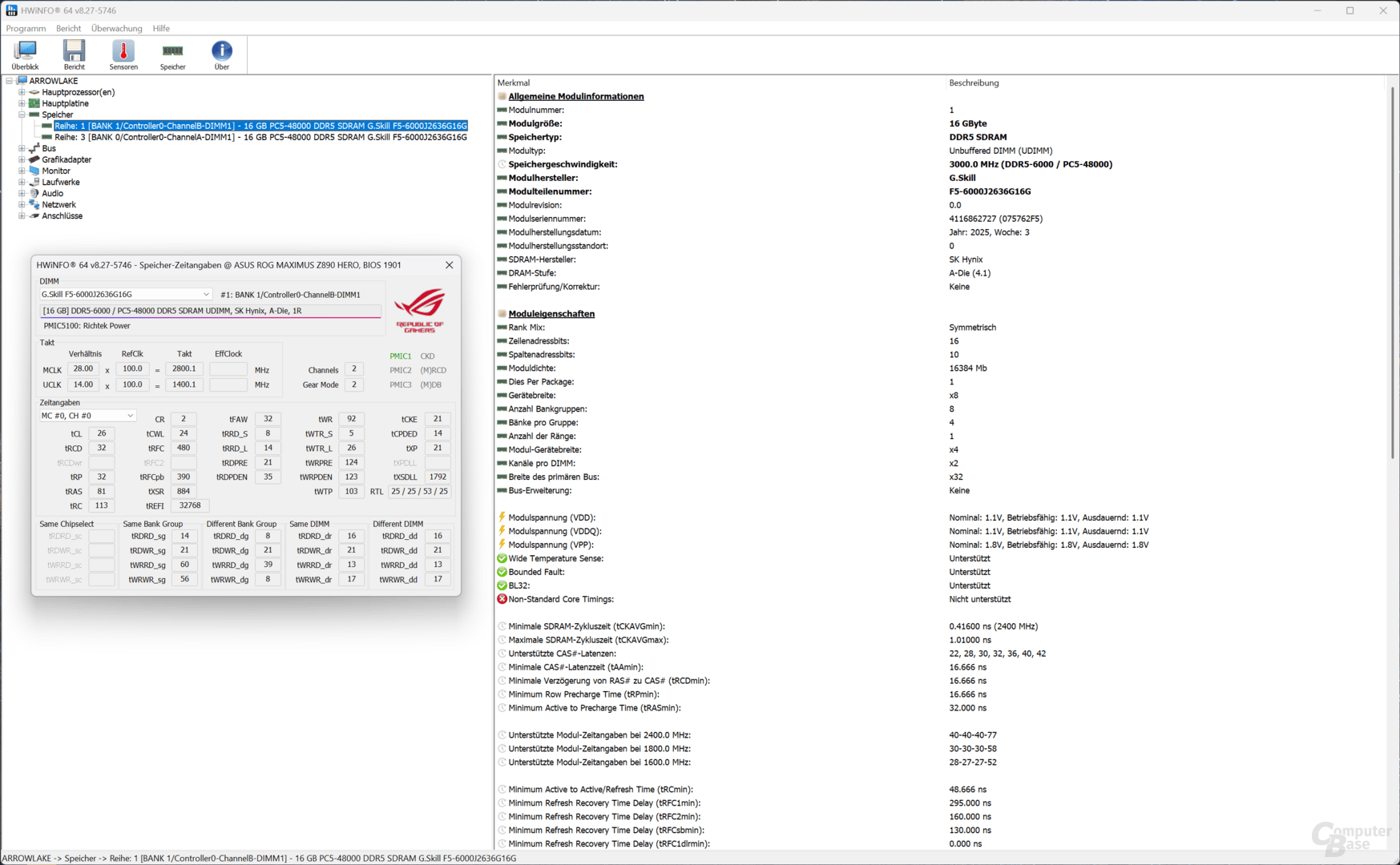

Neben den CUDIMM-Modulen findet sich als „Baseline“ auch UDIMM im Test: DDR5 von G.Skill mit DDR5-5600 CL26, also der von Arrow Lake offiziell abgenickten Spec.

Apps & Mobile Entwicklung

TSMC-Fabrik in Dresden: Taiwans Zusage erfolgte wohl nur gegen militärische Hilfe

Warum hat TSMC ausgerechnet in Deutschland eine Halbleiterfabrik gebaut? Militärische Hilfen für Taiwan könnten den Ausschlag gegeben haben, heißt es in Berichten der Commercial Times aus Taiwan. Vor allem im Bereich konventionell angetriebener U-Boote, Optik und Sensorik ist deutsches Know-how begehrt.

Noch vor wenigen Jahren galt ein strenges Ausfuhrverbot für deutsche Militärtechnik nach Taiwan. Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre haben nun dazu geführt, dass diese Bestimmungen aufgeweicht wurden. Davon kann Taiwan profitieren – und im Gegenzug Deutschland und die EU.

U-Boot-Technik, Antriebe, Periskope und Radarsysteme sind gefragt

Die finale Zusage für die Halbleiterfabrik in Deutschland soll erst erteilt worden sein, als sich Deutschland bereiterklärte, militärische Technologie an Taiwan zu liefern. Konkret geht es sowohl um Antriebslösungen für U-Boote und andere Schiffe der Marine und Küstenwache, als auch optische Lösungen für Periskope von U-Booten sowie Radarsysteme, die künftig in leichten Fregatten und Korvetten in Taiwans Marine eingesetzt werden sollen.

Deutsche Technologien sind zum Teil weltweit führend, U-Boote mit deutschem Know-how sind weltweit im Einsatz, unter anderem in Israel und Singapur, Antriebe und Radarsysteme ebenso. Die Radarsysteme und Feuerleitlösungen aus deutscher Produktion haben zuletzt in der Ukraine-Krise hohes Ansehen erlangt, denn das IRIS-T-System hat im Einsatz eine hohe Trefferquote gezeigt, weshalb in den letzten Monaten zahlreiche Bestellungen eingingen.

Deutschland erhält nicht nur eine Fab

Deutschland profitiert einerseits durch die angekurbelte Produktion, andererseits wird hierzulande eine moderne Chipfabrik gebaut. In Dresden läuft dafür alles nach Plan. Nach Bekanntgabe im Jahr 2023 und der Grundsteinlegung im letzten August gehen die Arbeiten voran. Anvisierter Start ist zusammen mit den Partnern Bosch, Infineon und NXP im Jahr 2027. Das Projekt wird rund 10 Milliarden Euro kosten, die Hälfte davon wird durch Deutschland und die EU finanziert. Neben den bis zu 2.000 Arbeitsplätzen in der Fabrik sollen bis zu 10.000 Stellen im Zulieferbereich und Umfeld entstehen.

Offizielle Haltung Deutschlands: Waffenexportverbot

Offiziell unterhält Deutschland keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan und setzt auf eine Ein-China-Politik. Rüstungsgeschäfte mit Taiwan unterliegen deshalb generell einem Exportverbot, offiziell hat Deutschland diese deshalb auch stets abgelehnt. Aber auch in der Vergangenheit wurden anderen Lösungen gefunden, Taiwan zu unterstützen. In den späten 90er Jahren wurde unter anderem vier Minenjagdboote unter dem Deckmantel ziviler Schiffe für die Meereserkundung getarnt nach Taiwan geliefert. Die ab 1991 verkauften Schiffe wurden erst in den frühen 2000er Jahren offiziell bekannt gemacht.

Apps & Mobile Entwicklung

Spionageskandal bei TSMC: (Ex-)Angestellte sollen 2-nm-Technologie veräußert haben

TSMC hat mehrere Angestellte gefeuert, die Teile der 2-nm-Technologie Unbefugten übermittelt haben sollen. Die taiwanische Staatsanwaltschaft hat nun die Ermittlungen übernommen, da es nicht nur einfach um Geschäftsgeheimnisse geht, sondern diese auch Taiwans National Security Act betreffen.

Angeblich N2-Know-how abgegriffen

In eigenen internen Untersuchungen hat TSMC die Angelegenheit aufgedeckt und proaktiv der Staatsanwaltschaft übergeben. Bei Untersuchungen war demnach aufgefallen, dass ehemalige Angestellte von TSMC mit weiterhin aktivem TSMC-Personal Details über die N2-Technologie austauschen.

Das genaue Ausmaß ist noch unklar. Jedoch soll es mehrere zum Teil ehemalige Angestellte betreffen, die proprietäre Lösungsansätze aus TSMCs Forschung und Entwicklung rund um den N2-Prozess abgreifen und weiterleiten wollten. TSMC bestätigte nicht, dass es sich dabei um den N2-Prozess handelte. Das Unternehmen erklärte gegenüber Nikkei nur, dass es während der typischen Routineüberwachungen nicht autorisierte Zugriffe entdeckt habe, die potenziell der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen dienen können. Daraufhin wurden Disziplinarmaßnahmen ergriffen und die Thematik der Staatsanwaltschaft überstellt.

Staatsanwaltschaft bestätigt Untersuchungen

Auch die Staatsanwaltschaft wollte sich zuerst nicht weiter zum Thema äußern, nach publik werden des Vorgangs erklärte sie jedoch, dass die Angelegenheit unter dem National Security Act von 2022 untersucht werde und die Abteilung Intellectual Property Branch involviert ist.

This case originated when TSMC proactively detected unusual access patterns in the files of a current employee. Following an internal investigation, TSMC discovered that its national core technology trade secrets had been allegedly illicitly obtained by a former employee in collusion with current employees.

Taiwanische Staatsanwaltschaft

Den Aussagen zufolge sind mindestens drei Personen involviert, zwei waren zum Zeitpunkt des Vorfalls bei TSMC angestellt, der Dritte ein ehemaliger Angestellter. Was für Motive zugrunde lagen, ist noch völlig unklar.

Bereits zwischen dem 25. und 28. Juli wurden jedoch Wohnungen und Arbeitsplätze durchsucht, die Angeklagten sitzen in Untersuchungshaft und dürfen aktuell nur von ihren Anwälten besucht werden, berichtet CNA unter Berufung auf die Mitteilung taiwanischer Behörden. Hier ist letztlich sogar von fünf Personen die Rede.

Zu Tathergang gibt es bei UDN erste Informationen. Demnach wurden im Zuge der vereinfachten Home-Office-Regeln in der Coronakrise Schlupflöcher ausgenutzt. Ein im Home-Office genutztes Notebook soll so Zugriff auf TSMCs Intranet erhalten haben, dort betrachtete geheime Informationen wiederum mit einem privaten Smartphone abfotografiert worden sein. Auf TSMC-Gelände sind diese Gegenstände allesamt verboten. Der ungewöhnliche Zugriff fiel letztlich durch TSMCs Überwachung auf.

Weitere Berichte legen dar, dass es auch Durchsuchungen bei Angestellten von Tokyo Electron gab, einem japanischen Fabrikausrüster, der nahezu jeden Chip-Fertiger beliefert.

TSMC wird die Mitarbeiterüberwachung ausbauen

Für TSMC ist es nicht der erste Vorfall dieser Art, wenngleich in diesem Zusammenhang mit neuester Technologie und dem Ausmaß mit gleich mehreren Personen durchaus neu, schreibt auch die Staatsanwaltschaft.

Da der Personalbedarf weiterhin groß ist und das Unternehmen spätestens 2026 die Marke von 100.000 Mitarbeitern überschreiten wird, bleibt die Thematik ein höchst aktuelles Dauerthema. TSMC will die Überwachung in gewissen Bereichen deshalb noch weiter ausbauen, während parallel mit den Behörden zusammengearbeitet wird. Dabei wird auch nachgeforscht, ob es weitere Sicherheitsverstöße gab.

TSMC maintains a zero-tolerance policy toward any actions that compromise the protection of trade secrets or harm the company’s interests. Such violations are dealt with strictly and pursued to the fullest extent of the law.

We will continue to strengthen our internal management and monitoring systems and will work closely with relevant regulatory authorities as necessary to protect our competitive advantage and operational stability.

TSMC-Statement gegenüber Nikkei

Update

Apps & Mobile Entwicklung

50.000 Euro: LGs transparenter OLED-Fernseher geht an den Start

Der transparente OLED-Fernseher von LG geht jetzt auch in Deutschland an den Start. Der unverbindliche Preis liegt bei 49.999 Euro. Das Unternehmen hatte den Fernseher im Januar 2024 als Konzept gezeigt und im Januar dieses Jahres die Markteinführung beschlossen. Ausgewählte Händler stellen den TV mit passendem Regalsystem aus.

Der „LG Signature OLED T“ ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich aus einer technischen Studie schrittweise ein serienreifes Produkt für Endverbraucher entwickelt. Zunächst auf der CES 2024 als Konzept gezeigt, stand ein Jahr später zur Messe in Las Vegas die Markteinführung fest. LG Deutschland ließ dann im Februar dieses Jahres verlauten, dass der transparente OLED-Fernseher hierzulande im April auf den Markt kommen soll.

Vier Händler stellen den Fernseher aus

Jetzt ist es mit August doch noch einmal etwas später geworden, aber der 77 Zoll große Fernseher mit einem transparenten OLED-Panel lässt sich ab sofort in Deutschland erwerben. Der Preis liegt bei 49.999 Euro, das zugehörige Regalsystem (SH-T4TA77) kostet 1.499 Euro und macht den Fernseher zum Möbelstück.

Das technologische TV-Flaggschiff von LG wird exklusiv in vier deutschen Stores ausgestellt und kann dort ab sofort bestellt werden. Dazu gehören die Saturn-Filiale Hamburg Mönckebergstraße, die HiFi-Profis Frankfurt sowie Bang & Olufsen Klöser in München. Eine Installation in der MediaMarkt-Filiale Berlin Mitte soll in den kommenden Wochen folgen.

Die Besonderheit des Fernsehers ist ein transparentes, 77 Zoll großes OLED-Panel mit der 4K-Auflösung von 3.840 × 2.160 Bildpunkten. Ähnlich wie der OLED R vor mittlerweile sechs Jahren, dessen flexibles OLED-Panel sich aufrollen ließ, ist der transparente Fernseher alles andere als für den Massenmarkt gedacht. Vielmehr zeigt LG damit, was technisch möglich ist.

Der TV erlaubt den Wechsel zwischen transparentem und undurchlässigem Modus. Im transparenten Modus verwandelt sich der Fernseher zu einem Designobjekt im Zimmer und stellt Inhalte dar, die die Illusion von im Raum schwebenden und sich mit diesem verschmelzenden Objekten erzeugen sollen. Das können 3D-Objekte, Flüssigkeiten oder etwa ein virtuelles Aquarium sein.

Schwarzer Vorhang für Filme

Im transparenten Modus lässt sich zudem die Funktion „T-Object“ nutzen, ein Always-on-Display, das Objekte wie Skulpturen oder Vasen darstellt und in den Raum des Anwenders einfügt, um ein Augmented-Reality-Erlebnis zu erzeugen. Weil der transparente Modus ungeeignet für das eigentliche Fernsehen ist, lässt sich auf Knopfdruck ein schwarzer Vorhang hinter dem transparenten Panel hochfahren, damit die selbstleuchtenden Pixel vor dem undurchlässigen Hintergrund zur Geltung kommen.

Der OLED T ist darüber hinaus ein „drahtloser“ Fernseher, weil er für die Übertragung der Bildsignale auf eine externe Zero Connect Box setzt, die aus bis zu 10 Metern Entfernung im 60-GHz-Spektrum Daten an das Panel übertragen kann. Die Box lässt sich in dem Regal verstauen. Zum Einsatz kommt die Technologie auch beim OLED M5 und den QNED-Modellen des Jahrgangs 2025.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten