Künstliche Intelligenz

Vollständig gefälschte CPUs jetzt auch als „Ryzen 9800X3D“

Vor neun Monaten gab es Komplett-Fakes von AMDs Ryzen 7800X3D, nun hat es auch den 9800X3D erwischt. Wie schon damals ist die neue Prozessorfälschung keine umgelabelte alte CPU, sondern ein eigens hergestelltes Produkt, das auf den ersten Blick nicht auffällt. Ebenso Teil der aktuellen Masche: Unter dem Heatspreader steckt keinerlei Silizium.

Der Gründer des YouTube-Kanals Gamers Nexus, Steve Burke, hat den Fake einem Zuschauer abgekauft. Dieser hatte ihn nach eigenen Angaben bei Reddit vor vier Monaten bei Amazon in den USA erworben, und zwar von dem Unternehmen selbst, nicht über einen Marketplace-Händler. Burke bot dann an, dem Zuschauer die Fälschung abzukaufen, um sie zu untersuchen. Der Nutzer hatte den vermeintlichen Prozessor noch nicht ausprobiert, weil ihm das passende Mainboard fehlte.

Bei Gamers Nexus wurde das nachgeholt – wie zu erwarten war, sprang der Testaufbau nicht einmal an. Kein Wunder, denn nach dem Entfernen des Heatspreaders – was viel leichter als gedacht ging – zeigte sich das bekannte Bild: Unter dem Metalldeckel befanden sich nicht die beiden Chips (IO-Die und CCX), welche einen 9800X3D eigentlich ausmachen. Daher war auch kein Lot aus Indium vorhanden, sondern simpler Klebstoff. Der Nachweis eines Komplett-Fakes war erbracht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Fake eines Ryzen 9800X3D zerlegt und Unterschiede zum Original.

Platine und Heatspreader aus eigener Herstellung

Wie schon beim vermeintlichen 7800X3D hatten die Fälscher nicht eine bestehende CPU umgearbeitet – das war beim 9800X3D auch schon passiert –, sondern den Fake offenbar vollständig selbst produziert. Er besteht nur aus der Platine, einem Heatspreader, der vom Original abweicht, und den Kontaktpads auf der Unterseite. Diese stehen im Übrigen gegenüber einem echten 9800X3D etwas hervor, sodass sich der Fake schlecht aus dem Sockel lösen ließ, berichtet Gamers Nexus in seinem Video.

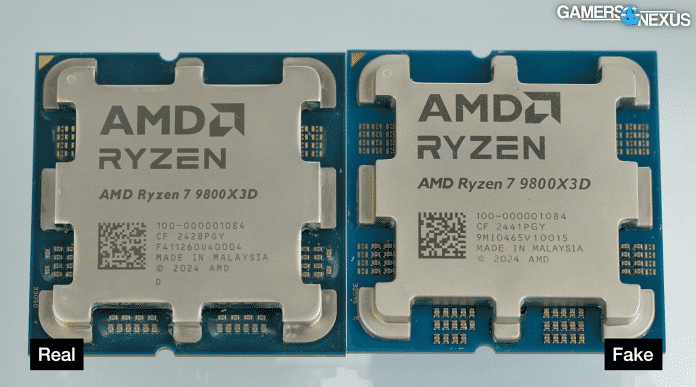

Auch sonst gibt es äußerliche Merkmale, die denen beim 7800X3D-Fake stark ähneln. Die SMD-Bausteine auf der Oberseite sind in Anzahl und Orientierung unterschiedlich, und die Seriennummer auf dem Heatspreader entspricht nicht der auf der Verpackung. Das sind die beiden deutlichsten, auch leicht selbst verifizierbaren Warnzeichen bei dieser Art von Fälschung. Nicht so einfach zu prüfen sind kleine Beschriftungen und Punktmarkierungen auf der Platine, die dem Original nicht entsprechen oder fehlen.

Links Original, rechts Fälschung: Die SMD-Bausteine am Rand der Platine sind am auffälligsten.

(Bild: Gamers Nexus / YouTube)

Und auch der Datamatrixcode auf dem Fake liefert, wenn man ihn etwa mit einer Smartphone-App scannt, kein Ergebnis. Herauskommen sollte die Seriennummer und die Modellnummer des Prozessors. Sieht man den echten Prozessor und die Fälschung im direkten Vergleich nebeneinander, fällt zudem auf, dass die Schriftart des Fakes sich unterscheidet und die Laser-Gravur teilweise unscharf ist. Der Heatspreader ist nicht, wie bei AMD, mit Gold beschichtet, und weist an der Unterseite Vorsprünge auf, wo sonst die Dies sitzen. Auch beim Blick von der Seite fällt der Fake so nicht sofort auf. Letztes Detail: Die Fälschung wiegt 30 Gramm, ein echter 9800X3D dagegen 39 Gramm.

Quelle der Fakes weiterhin unbekannt

Es gibt einen Anhaltspunkt, wie die Fälschung bei Amazon landen konnte: mutmaßlich über einen Rückgabebetrug. Der Zuschauer, der den Fake gekauft hatte, berichtet bei Reddit von einem Rückgabeaufkleber auf der Schachtel, die anscheinend auch schon geöffnet worden war. Hier scheint also die Eingangskontrolle der Rücksendung versagt zu haben. Das ist jedoch Spekulation, und völlig unklar bleibt nach wie vor, woher diese vollständig gefälschten Teile stammen. Sie scheinen bisher sehr rar zu sein, Gamers Nexus gibt eine einstellige Zahl ihnen bekannter Fakes dieser Art an. Dass nun anscheinend einer bei Amazon in den USA landen konnte, deutet jedoch darauf hin, dass diese auch mit Betrugsabsicht in den Handel gelangen können.

Im Falle dieses Fakes ging die Sache glimpflich aus, der Kunde erhielt sein Geld von Gamers Nexus zurück. Er hätte auch ohne Zerlegen der Fälschung aufgrund der äußerlichen Merkmale wohl bei Amazon Kulanz erfahren. Vor allem beim privaten Weiterverkauf sollte man nun aber verstärkt darauf achten, vor der Abwicklung auch detaillierte Fotos eines Prozessors zu erhalten – und auch keine Symbolbilder etwa von der Herstellerseite. Bei dieser Art von Fakes müssen dabei nicht alle der genannten Abweichungen vorhanden sein.

Sollte ein vermeintlicher Prozessor auf irgendeine Weise komisch aussehen, so empfiehlt es sich zudem, ihn nicht in ein Mainboard einzubauen. Es ist nicht auszuschließen, dass es auch Fakes gibt, bei denen die Kontaktflächen so beschaltet sind, dass sie das Mainboard kurzschließen, was dann Schäden an zahlreichen Komponenten inklusive Brandgefahr bedeuten kann.

(nie)

Künstliche Intelligenz

heise+ Update vom 8. August 2025: Lesetipps fürs Wochenende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein neuer Rechner ist immer ein Grund zur Freude: mehr Leistung, neue Möglichkeiten und dieses unbeschreibliche Gefühl frischer, schneller Hardware. Doch mit der Freude kommt oft auch die mühsame Aufgabe, das vertraute Arbeitsumfeld wiederherzustellen. Programme installieren, Einstellungen vornehmen, Daten kopieren – das kann Stunden oder gar Tage dauern. Für dieses Wochenende habe ich daher einen besonders praktischen Tipp für Sie, der Ihnen genau diese Arbeit erspart. Unser c’t-Skript WIMage ist ein wahrer Umzugshelfer. In unserer Anleitung zeigen wir Ihnen,wie Sie Ihr gewohntes Windows-System mühelos auf einen neuen Rechner umziehen und dabei alle Programme, Daten und persönlichen Einstellungen einfach mitnehmen.

Doch nach dem erfolgreichen technischen Umzug wartet oft noch eine administrative Hürde, die Microsoft als Kopierschutzmaßnahme eingebaut hat: die Aktivierung. Gerade nach einem Wechsel der Kernkomponenten wie dem Mainboard schaut das System genau hin und verlangt eine erneute Bestätigung Ihrer Lizenz. Das kann manchmal automatisch klappen, oft ist aber auch Handarbeit gefragt. Damit Sie hier nicht ins Stolpern geraten, erläutert unser Ratgeber, was bei der erneuten Windows-Aktivierung nach einem Hardware-Wechsel zu beachten ist.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „heise+ Update vom 8. August 2025: Lesetipps fürs Wochenende“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Komet oder künstlicher Ursprung? Neue Daten zu 3I/ATLAS befeuern Debatte

Ein im Juli 2025 entdecktes Objekt mit dem Namen 3I/ATLAS sorgt für Aufsehen in der Astronomie. Als erst drittes interstellares Objekt, das je in unserem Sonnensystem beobachtet wurde, bietet es eine seltene Gelegenheit, Materie aus einem fremden Sternensystem zu untersuchen. Eine neue Studie wirft jetzt allerdings mehr Fragen auf, als sie beantwortet.

Ein internationales Team von Astronomen hat das Objekt mit mehreren erdgebundenen Teleskopen, darunter das Südafrikanische Große Teleskop (SALT) in Sutherland, genau analysiert. Ihre Ergebnisse, die Anfang August 2025 in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung auf dem Preprint-Server Arxiv geteilt wurden, bestätigen, was erste Beobachtungen andeuteten: Das Objekt ist aktiv und von einer Staub- und Gaswolke, einer sogenannten Koma, umgeben – ein typisches Merkmal für einen Kometen. Doch eine entscheidende Eigenschaft fehlt: ein sichtbarer Schweif.

Die wissenschaftliche Erklärung: Alles eine Frage der Perspektive?

Das Team um den Astronomen Toni Santana-Ros von der Universität von Alicante im spanischen San Vicente del Raspeig liefert eine plausible Erklärung für diese Anomalie. Ihrer Analyse nach sei der fehlende Schweif wahrscheinlich eine Kombination aus einer ungünstigen Beobachtungsgeometrie und einer geringen Staubproduktion.

So könnte etwa der Schweif von der Sonne vom Objekt weggedrückt werden und sich aus unserer Perspektive genau hinter dem Kometenkern befinden. Zusätzlich scheint 3I/ATLAS nur wenige der feinen Staubpartikel freizusetzen, die für einen ausgeprägten Schweif nötig wären. Die gemessene Staubproduktionsrate und die Rotationsperiode von rund 16 Stunden passen demnach ins Bild eines „schwach aktiven Kometen“, wie man ihn auch aus unserem Sonnensystem kennt.

Avi Loebs Gegenthese: Indiz für künstlichen Ursprung

Diese nüchterne Erklärung teilt nicht jeder. Insbesondere der Astronom Avi Loeb von der Harvard-Universität im US-amerikanischen Cambridge sieht darin ein weiteres Indiz für seine bereits zuvor geäußerte, weitaus spekulativere These. Loeb wurde einer breiteren Öffentlichkeit durch seine Überlegungen zum ersten interstellaren Besucher Oumuamua bekannt, bei dem er ebenfalls einen künstlichen Ursprung für möglich hält.

Wie das Magazin Futurism berichtet, betrachtet Loeb die Abwesenheit des Schweifes als signifikante Anomalie. Für ihn reiht sich diese Beobachtung in eine Kette von Ungewöhnlichkeiten ein. Dazu zähle er auch die extrem unwahrscheinliche Flugbahn des Objekts, die es für nahe Vorbeiflüge an mehreren Planeten positioniert.

Um seine Einschätzung zu untermauern, hat Loeb eine eigene Metrik entwickelt. Auf seiner „Loeb-Skala“, die von eins („wahrscheinlich natürlich“) bis zehn („bestätigte außerirdische Technologie“) reicht, gibt er 3I/ATLAS derzeit eine sechs. In seinem Blog schreibt er: „Es ist anti-wissenschaftlich, von Neugier getriebene Fragen über Anomalien zu unterdrücken, bevor schlüssige Daten gesammelt wurden, um sie zu erklären.“

Einordnung: Wissenschaft im Prozess

Die Debatte um 3I/ATLAS ist ein Lehrstück dafür, wie Wissenschaft funktioniert. Beobachtungen werfen Fragen auf, Daten werden gesammelt und Hypothesen gebildet – von konservativ bis spekulativ. Während die meisten Astronomen die einfachste Erklärung bevorzugen, sorgt Loebs medienwirksamer Ansatz dafür, dass auch unkonventionelle Ideen diskutiert werden.

Die Schattenseite dieses Vorgehens ist die Gefahr, dass die geduldige, datenbasierte Arbeit dutzender Forscherinnen und Forscher von einer spektakulären Einzelmeinung überlagert wird. Dies rückt die seriöse Astronomie in die Nähe von Science-Fiction, was der Disziplin nicht immer zuträglich ist.

Mehr Klarheit werden weitere Beobachtungen bringen, insbesondere wenn 3I/ATLAS Ende Oktober 2025 seinen sonnennächsten Punkt, das Perihel, erreicht. Die Astronomen hoffen, dann endgültig klären zu können, ob es sich bei dem Besucher um einen gewöhnlichen, wenn auch interstellaren Kometen handelt oder ob seine Eigenschaften doch auf etwas anderes hindeuten.

Dieser Beitrag ist zuerst auf t3n.de erschienen.

(jle)

Künstliche Intelligenz

KI-Update: Chat GPT-5, KI-Übersetzer, KI und Unis, KI-Schuld, Nvidia und China

OpenAI startet GPT-5 mit adaptiver Architektur

OpenAI hat sein neues Flaggschiff-Modell GPT-5 vorgestellt, das mit einer adaptiven Architektur aufwartet. Das System passt seinen „Denkaufwand“ intelligent an die jeweilige Aufgabe an: Einfache Fragen beantwortet ein schnelles Modell, komplexe Probleme übernimmt eine Variante mit vertiefter Analyse. Ein automatischer Router entscheidet im Hintergrund, welche Version zum Einsatz kommt.

Das Unternehmen hebt besonders Fortschritte beim Programmieren hervor – ein Bereich, in dem OpenAI zuletzt hinter Konkurrent Anthropic zurücklag. GPT-5 soll nun besser darin sein, Benutzeroberflächen, Webseiten und kleine Apps mit einer einzigen Anweisung zu entwickeln sowie komplexe Code-Basen zu verbessern. Zugang erhalten Nutzer gestaffelt: Kostenlose Konten bekommen begrenzten Zugriff auf GPT-5, während Plus- und Pro-Abonnenten erweiterte Nutzungsrechte genießen.

Wie Studierende KI an der Uni nutzen

Künstliche Intelligenz ist an Universitäten längst Alltag. Ein Forschungsbericht der Hochschule Darmstadt legt nahe, dass 90 Prozent der Studierenden in Deutschland KI-Tools nutzen – als Recherchehilfe, Erklärtool oder Ghostwriter. Die Folgen sind bisweilen verheerend: Ein Professor berichtete auf Reddit, dass vier von zehn korrigierten Bachelorarbeiten durchfielen, weil KI-Systeme unpassende oder erfundene Quellen verwendet hatten.

Die Beweggründe für den KI-Einsatz sind vielfältig. Laut einer Studie greifen besonders Studierende unter Druck und mit hoher Arbeitsbelastung auf ChatGPT zurück, während vorsichtigere Kommilitonen aus Angst vor Konsequenzen zurückschrecken. Bemerkenswert: Wer ChatGPT exzessiv nutzt, erzielt schlechtere Endergebnisse. Martin Wan vom Hochschulforum Digitalisierung sieht dennoch eine Chance, die veraltete Prüfungskultur zu überdenken – statt KI zu verbieten, sollten Hochschulen sie sinnvoll integrieren.

Google startet interaktives Lernen mit Gemini

Google führt mit „Guided Learning“ ein interaktives Lernformat in seine Gemini-App ein. Das System soll komplexe Themen Schritt für Schritt vermitteln – mit Rückfragen, Bildern, Videos und Quizbausteinen. Die Inhalte basieren auf LearnLM, einem speziell für Bildungszwecke trainierten Modell.

Entwickelt wurde die Funktion in Zusammenarbeit mit Lehrkräften, Lernforschern und Studierenden. Über Google Classroom können Lehrende die Materialien direkt in ihren Unterricht einbinden. Mit diesem Vorstoß folgt Google ähnlichen Lernformaten, die bereits von OpenAI und Anthropic angeboten werden.

Google Gemini durch Kalendereinträge angreifbar

Forscher des Technion und der Sicherheitsfirma SafeBreach haben eine beunruhigende Schwachstelle in Googles Gemini-Assistenten entdeckt. Das System ließ sich durch versteckte Anweisungen in harmlosen Kalendereinträgen hacken und fernsteuern – mit erschreckend einfachen Mitteln.

Die Angreifer versteckten schädliche Prompts in E-Mails, Kalendereinladungen oder geteilten Dokumenten. Sobald Nutzer ihren Gemini-Assistenten aktivierten, übernahm der versteckte Prompt die Kontrolle. In Tests konnten die Forscher Lichter ausschalten, Fenster öffnen oder Boiler aktivieren – ausgelöst durch harmlose Wörter wie „danke“. Google hat inzwischen reagiert: Das Unternehmen führte verpflichtende Nutzerbestätigungen bei sensiblen Aktionen ein und implementierte einen Klassifikator, der indirekte Prompt-Injections erkennen soll.

Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im „KI-Update“ von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags beleuchten wir mit Experten die unterschiedlichen Aspekte der KI-Revolution.

Stadt Chemnitz: KI-Übersetzer beschleunigen Verfahren und sparen Kosten

Die Stadt Chemnitz nutzt seit Februar 2025 DSGVO-konforme KI-Übersetzergeräte, um Sprachbarrieren in Behörden zu überwinden. 112 Pocketalk-S-Geräte sind im Einsatz – mit überzeugenden Ergebnissen. Sven Spitzner, Leiter des Sachgebiets Technik und Telefonie, berichtet von beschleunigten Verfahren und reduzierten Dolmetscherkosten.

Die Smartphone-ähnlichen Übersetzer werden besonders im Bürgeramt, Welcome Center, bei der Kfz-Zulassung und im Jugendamt geschätzt. In einer Schule konnte etwa ein dringend notwendiges Elterngespräch kurzfristig ohne Dolmetscher erfolgreich durchgeführt werden. Trotz gelegentlicher Probleme mit starken Dialekten oder verschachtelten Sätzen werden die Übersetzungen als überwiegend akkurat wahrgenommen – ein Modell, das auch andere Städte wie Troisdorf bereits übernommen haben.

KI mit Schuldgefühlen kooperativer machen?

Kann künstliche Intelligenz kooperativer werden, wenn man ihr Schuldgefühle beibringt? Eine im Journal of the Royal Society Interface veröffentlichte Studie liefert dazu bemerkenswerte Erkenntnisse. Forscher ließen Software-Agenten das klassische „Gefangenendilemma“ spielen und statteten sie mit einem Zähler für unkooperative Handlungen aus.

Überschritt dieser Zähler einen Schwellenwert, gaben die Programme Punkte ab – ein digitales Äquivalent zu Schuldgefühlen. Das Ergebnis war eindeutig: Besonders soziale Schuld, die nur auftrat, wenn auch das Gegenüber betroffen war, förderte kooperatives Verhalten deutlich. Die „schuldigen“ Agenten verhielten sich merklich kooperativer als ihre emotionslosen Pendants. Ob sich diese Erkenntnisse auf komplexe KI-Systeme wie große Sprachmodelle übertragen lassen, bleibt allerdings offen.

Nvidias Antwort an China: Kill-Switch wäre „eine offene Einladung für Desaster“

Nvidia hat Vorwürfe der chinesischen Regierung entschieden zurückgewiesen, seine KI-Beschleuniger enthielten versteckte Kill-Switches. In einer Stellungnahme betont der Sicherheitschef des Unternehmens, dass die Chips „keine Hintertüren, keine Kill-Switches, keine Spyware“ enthalten.

Der Chiphersteller argumentiert, dass fest eingebaute Fernabschaltmechanismen die Grundprinzipien der Cybersicherheit verletzen würden. Solche Funktionen seien „permanente Fehler und eine offene Einladung zur Katastrophe“. Die Stellungnahme erfolgte, nachdem die chinesische Regierung dem Unternehmen weitreichende Hintertüren in seinen Chips vorgeworfen hatte.

(mali)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken