Apps & Mobile Entwicklung

Diese smarten KI-Helfer sind echte Gamechanger

Mitschreiben in Vorlesungen oder Meetings gehört für viele zum Alltag – doch das könnte sich bald ändern. Innovative, KI-basierte Tools schaffen jetzt Abhilfe. Was diese praktischen Geräte leisten und wie Ihr aktuell beim Kauf sparen könnt, erfahrt Ihr hier.

Stellt Euch vor: Statt während der Vorlesung hektisch Notizen anzufertigen, könnt Ihr Euch ganz auf die Inhalte konzentrieren. In Besprechungen oder Interviews müsst Ihr nichts mehr mitschreiben – ein kleines Gerät übernimmt diese Aufgabe für Euch, indem es das Gesagte aufzeichnet und automatisch verschriftlicht. Die Modelle PLAUD NOTE* und PLAUD NotePin* machen genau das möglich. Dank eines Rabatt-Codes ist das Ganze aktuell sogar deutlich günstiger.

PLAUD NOTE und NotePin: Mehr als nur Diktiergeräte

Mit den beiden Produkten PLAUD NOTE und NotePin bringt PLAUD.AI eine völlig neue Generation von Diktiergeräten auf den Markt. Diese kompakten Tools erfassen nicht nur gesprochene Inhalte, sondern setzen sie in Echtzeit in geschriebener Sprache um. Ob Interviews, Vorlesungen oder Meetings – die KI übernimmt das Protokollieren, sodass Ihr Euch auf das Wesentliche konzentrieren könnt. Die Geräte unterscheiden sich hauptsächlich im Format: Das PLAUD NOTE ähnelt einer etwas dickeren Bankkarte, die sich leicht auf dem Tisch platzieren oder an einem Smartphone befestigen lässt. Das NotePin hingegen wird direkt am Körper getragen – sei es als Clip, Kette oder Armband.

Beide Modelle bieten identische Kernfunktionen: Mit einem einzigen Knopfdruck startet die Aufnahme. Die Spracherkennung funktioniert präzise, erkennt unterschiedliche Sprecher automatisch und strukturiert die Gespräche entsprechend. Dabei arbeitet die KI nicht nur auf Deutsch, sondern versteht über 110 weitere Sprachen. Auf Wunsch generiert sie zusätzlich eine Zusammenfassung, sodass Ihr das Wesentliche auf einen Blick erfassen könnt.

Nicht nur für Meetings – auch für kreative Ideen ideal

Die Tools eignen sich nicht nur für berufliche Termine. Auch im Alltag helfen sie Euch, spontane Gedanken, Projektideen oder persönliche To-dos festzuhalten. Einfach einsprechen – die KI übernimmt das Sortieren, Verschriftlichen und Archivieren. So gehen keine Einfälle verloren. Und beim Thema Datenschutz bleibt alles in Eurer Hand: PLAUD.AI sichert sämtliche Daten mit moderner Verschlüsselungstechnologie und gewährt Euch volle Kontrolle.

Durch ihre unterschiedlichen Bauweisen sind beide Varianten flexibel einsetzbar. Während das PLAUD NOTE durch sein kompaktes Format ideal für Konferenzräume oder Büros ist – und sich durch eine magnetische Hülle sogar am Handy befestigen lässt – punktet das NotePin bei mobilen Einsätzen. Das kleine Gerät ist ideal, wenn Ihr unterwegs seid: auf Messen, im Vorstellungsgespräch oder bei spontanen Gesprächen. Der Clip oder Magnet ermöglichen eine diskrete Befestigung an Kleidung. Alternativ tragt Ihr es per Armband oder Halskette direkt am Körper. Der Akku hält bis zu 20 Stunden durch, während High-Fidelity-Mikrofone für klare Tonaufnahmen sorgen – optimiert durch die integrierte KI. Sollte das Gerät verloren gehen, hilft die Apple „Find My“-Funktion beim Wiederfinden.

Jede Menge KI-Leistung inklusive

Beide Modelle enthalten ein monatliches Kontingent von 300 Transkriptionsminuten – das entspricht etwa fünf Stunden Aufnahme. Im kostenlosen Basis-Tarif erhaltet Ihr zusätzlich unbegrenzten Cloud-Speicher, 15 professionelle Vorlagen für Zusammenfassungen und sogar automatische Mindmap-Erstellung. Wer mehr braucht, kann jederzeit auf den erweiterten PLAUD KI Pro-Plan wechseln, der bis zu 1.200 Minuten Transkriptionszeit im Monat bietet.

Jetzt günstiger: 22 Prozent Rabatt auf beide Modelle – aber nur für kurze Zeit

Aktuell habt Ihr die Chance, beim Kauf der smarten Helfer zu sparen. Mit dem Rabatt-Code „nextpit22“ reduziert sich der Preis auf etwa 133 Euro statt 169,90 Euro – das entspricht 22 Prozent Preisnachlass. Die Aktion gilt allerdings nur bis zum 8. Juli. Wer also effizienter arbeiten und die Vorteile künstlicher Intelligenz im Alltag nutzen möchte, sollte nicht zu lange warten.

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und PLAUD.AI. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.

Apps & Mobile Entwicklung

Telekoms KI-Phone – Samsung und Apple unter Druck?

Die Telekom hat ein neues Smartphone vorgestellt, das komplett auf Künstliche Intelligenz setzt und einen Ausblick darauf geben könnte, wie Mobiltelefone künftig funktionieren. Doch was steckt wirklich hinter diesem Ansatz – und welche Fähigkeiten bringt das Gerät schon heute mit?

„Mit dem KI-Phone öffnet die Telekom für ihre Kundinnen und Kunden die Tür in die Welt der Künstlichen Intelligenz (KI)“, heißt es in einer Pressemitteilung des Telekommunikationsunternehmens. KI ist inzwischen zwar in vielen digitalen Diensten zu finden, doch mit dem „T Phone 3“ verfolgt die Telekom einen speziellen Ansatz. Bei der offiziellen Präsentation haben wir erfahren, was es mit dem neuen Konzept genau auf sich hat.

Funktionen des neuen KI-Phones

Der Prototyp war bereits auf Technikmessen zu sehen, nun steht das Telekom-KI-Phone als fertiges Produkt im Laden – zum Preis von 149 Euro. Ziel ist es, KI für eine breite Nutzerbasis erschwinglich zu machen und nicht nur als Luxusprodukt wenigen anzubieten. Das Herzstück der intelligenten Features stellt der bekannte KI-Assistent von Perplexity dar. Zusätzlich sind jedoch auch weitere Werkzeuge integriert, darunter das Kamera-KI-Toolset von Picsart. Perplexity lässt sich über einen Magenta-Button starten, muss jedoch einmalig als Standard-Assistent aktiviert werden. Danach lassen sich Befehle per Spracheingabe ohne Einschränkungen an das K-Tool abgeben, das wie andere generative LLMs, etwa ChatGPT, Texte, Antworten oder Vorschläge liefert.

Interessant wird das Konzept dadurch, dass Perplexity zusätzlich Zugriff auf Systemfunktionen und Apps erhält. Über Schnittstellen können etwa E-Mail-Programme, Übersetzer, Kalender-Apps oder Services aus Bereichen wie Reisen, Taxi-Buchungen, Restaurants, Sport und Unterhaltung gesteuert werden. In der Praxis zeigte sich jedoch: Nicht jeder Befehl führte zu den gewünschten Ergebnissen. Statt einer Bahnverbindung gab es im Rahmen eines Tests vor Ort etwa eine Route für das Auto. Ob die Fehler auf den Vorführeffekt zurückzuführen sind, werden wir im Rahmen eines Praxistests ermitteln.

Offizielle Anwendungsbeispiele:

- Persönlicher Sekretär: macht Kalendereinträge, verfasst Mails an Kontakte und fasst umfangreiche Inhalte zusammen

- Sprachgenie: hilft bei Übersetzungen z. B. von Speisekarten, Dokumenten oder im Gespräch

- Exklusives Reisebüro: plant Reiserouten, ist Stadtführer, macht Reservierungen im Restaurant über OpenTable, bestellt ein Uber

- Ernährungsberater und Trainer: gibt Kochtipps, listet Zutaten auf, gibt Trainings- und Ernährungspläne

- Shopping-Koryphäe: empfiehlt stylische Ergänzungen zum Look oder der Einrichtung, findet die besten Deals und Geschenke für Angehörige

- Entertainer: findet die besten Konzerte, Bücher und Filme – passend zum eigenen Geschmack

- Tutor: löst Matheaufgaben, erklärt komplizierte Themen einfach verständlich

Besondere Eigenschaften

Die Telekom verfolgt das langfristige Ziel, einzelne Apps überflüssig zu machen und deren Funktionen in einer zentralen Oberfläche zu bündeln. Derzeit handelt es sich dabei jedoch eher um eine Vision als um einen vollständig umgesetzten Ansatz. Künftig sollen aber weitere Schnittstellen zu Partnerdiensten hinzukommen – darunter möglicherweise der DB Navigator, Zahlungsanbieter oder andere kleinere Apps.

Und nun zum Datenschutz: Die Verarbeitung der Daten erfolgt nicht lokal auf dem Smartphone, sondern in einer anonymisierten Form in der Cloud. Eine Personalisierung der Daten geschieht laut einem Telekom-Sprecher nur, wenn sich Nutzer aktiv bei Perplexity anmelden – was jedoch notwendig ist, um alle Funktionen nutzen zu können. Im Kaufpreis enthalten ist ein 18-monatiges Abo von Perplexity Pro sowie drei Monate Picsart Pro mit 500 Credits pro Monat. Danach fallen Gebühren an, sollten Nutzer den vollen Funktionsumfang behalten wollen.

Ausblick und Verfügbarkeit

Für die Telekom ist das KI-Phone primär ein Einstieg in eine neue Gerätegeneration. Das Unternehmen geht davon aus, dass die gesamte Branche diesen Weg einschlagen wird. Alternative Angebote sind bisher rar – jedoch steht Interessierten ein gleichzeitig vorgestelltes KI-Tablet für 199 Euro zur Auswahl. Das KI-Phone selbst kostet 149 Euro oder 1 Euro in Verbindung mit entsprechenden Telekom-Tarifen. Es ist ab sofort in Deutschland, Griechenland, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Österreich, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn verfügbar.

Apps & Mobile Entwicklung

Banken verändern die Überweisung: Das ist jetzt möglich

Für viele Bankkunden ist die klassische Überweisung ein unspektakulärer Routinevorgang – und gleichzeitig einer, der bislang Zeit kostete. Wer Geld an Freunde, für Miete, Strom oder die Handyrechnung überweist, wartet in der Regel mindestens einen Bankarbeitstag auf die Gutschrift. Liegt ein Wochenende dazwischen, können daraus schnell drei Tage werden.

Mit der Einführung von Wero soll sich dieses Prinzip nun grundlegend ändern. Immer mehr Banken und Sparkassen, darunter auch die ING, schalten den Dienst frei. Das Versprechen: Geld soll künftig in Sekunden beim Empfänger ankommen – unabhängig von Wochentag oder Uhrzeit. Doch während Banken das als Innovationssprung feiern, mahnt der Verbraucherschutz zur Vorsicht.

Neue Art der Überweisung bietet mehrere Vorteile

Bisher griffen viele Nutzer in solchen Fällen auf PayPal zurück: einfach, schnell, gebührenfrei – und mit dem Vorteil, dass Transaktionen meist sofort sichtbar sind. Wero verfolgt dasselbe Ziel, verzichtet aber auf den Umweg über einen US-Konzern. Stattdessen basiert es auf einer EU-weiten Kooperation von Banken und Finanzinstituten.

Ein zentraler Vorteil: Die Eingabe langer, fehleranfälliger IBANs entfällt. Stattdessen kann Geld direkt an die hinterlegte Mobilnummer oder E-Mail-Adresse gesendet werden. „Egal ob im Familien- oder Freundeskreis – mit Wero sendet oder empfangt Ihr Geld in unter zehn Sekunden“, heißt es auf der offiziellen Website.

Darüber hinaus ist der Dienst 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr verfügbar – ganz ohne Rücksicht auf Bankarbeitstage. Technisch basiert Wero auf dem europäischen SEPA-Instant-Payment-Standard, wird aber nutzerfreundlicher verpackt. Je nach Kreditinstitut ist Wero direkt in die Banking-App integriert oder über eine separate App nutzbar.

Diese Banken sind dabei

Die ING will den Service noch im August für ihre rund zehn Millionen Kunden bereitstellen – vollständig integriert in die hauseigene Banking-App. „Wir sind eine der ersten deutschen Banken, die das voll in die eigene Banking-App integrieren wird“, betont Deutschlandchef Lars Stoy gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Neben der ING beteiligen sich auch zahlreiche Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Postbank am Start. Ziel ist es, die neue Zahlungsart schnell flächendeckend in Europa zu etablieren – und damit langfristig auch klassische Überweisungszeiten abzulösen.

Die Nachteile

Die Geschwindigkeit hat allerdings einen Haken: Bei Echtzeit-Überweisungen wird der Betrag sofort vom Konto abgebucht – und lässt sich im Fall eines Fehlers oder Betrugs nur schwer zurückholen. Die Verbraucherzentrale warnt daher vor erhöhtem Missbrauchsrisiko, etwa durch Phishing-Angriffe.

Damit überträgt Wero zwar die Vorteile von PayPal in den Bankensektor, löst aber nicht automatisch dessen Sicherheitsprobleme. Für Verbraucher gilt daher: Die neue Geschwindigkeit erfordert ebenso erhöhte Aufmerksamkeit – vor allem bei unbekannten Empfängern.

Apps & Mobile Entwicklung

Dieses Spiel mit überwältigend Bewertungen ist ein verstecktes Juwel

Jede Woche könnt Ihr Geld bei Videospielen sparen, indem Ihr Euch das aktuelle Angebot im Epic Games Store anseht. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, damit ihr kein tolles Angebot verpasst. Wenn Euch das Spiel der Woche nicht zusagt, schadet es nicht, es auszulassen. Diese Woche könnt Ihr Kamaeru herunterladen : A Frog Refuge und Strange Horticulture herunterladen.

Wenn Ihr App- und Spielefans seid, könnt Ihr auch unsere Serien Kostenlose Apps der Woche und Top 5 Apps verfolgen. Und jetzt, ohne Umschweife, sehen wir uns an, was es heute im Epic Games Store gibt.

Die kostenlosen Spiele dieser Woche

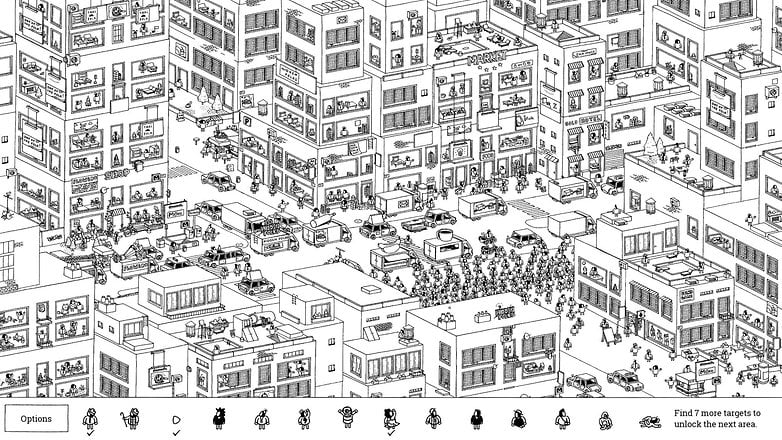

Hidden Folks

Seid Ihr ein Fan von handgezeichneten Erlebnissen mit viel Liebe zum Detail? Dann ist Hidden Folks genau das Spiel, nach dem Ihr sucht! In diesem unglaublich süßen Indie-Spiel gibt es 32 handgezeichnete Bereiche, die Ihr erkunden könnt. In diesen Gebieten müsst Ihr über 300 Ziele finden, die Euch Hinweise geben, wie Ihr im Spiel weiterkommt.

Mit über 2000 selbstgemachten Soundeffekten und mehr als 500 einzigartigen Interaktionen ist es kein Wunder, dass dieses versteckte Juwel von einem Spiel überwältigend positive Kritiken auf Steam erhalten hat.

Völlig zuverlässiger Lieferservice

Schräge Koop-Spiele mit ungewöhnlicher Physik haben in letzter Zeit auf YouTube und anderen Streaming-Plattformen an Beliebtheit gewonnen. Totally Reliable Delivery Service ist ein solches Spiel und die perfekte Gelegenheit für Euch und Eure Freunde, denn es ist jetzt eine Woche lang kostenlos erhältlich. Normalerweise kostet das Spiel um die 15 Euro.

In diesem Spiel ist es Euer Ziel, immer schwierigere Lieferungen in einer Welt voller Hindernisse auszuführen. Du hast eine Reihe von seltsamen Werkzeugen zur Verfügung, die Euch je nach Situation helfen oder Euch behindern. Schließt Euch mit Euren Freunden im lokalen oder Online-Mehrspielermodus zusammen, um maximalen Spaß zu haben, oder spiele alleine, um an Eurer Technik zu feilen.

Ein Vorgeschmack auf die kostenlosen Spiele der nächsten Woche

Kamaeru: Ein Frosch-Refugium

Frösche haben in den letzten Jahren viel positive Aufmerksamkeit erhalten. Obwohl viele Menschen sie wahrscheinlich nicht anfassen würden, haben sie es geschafft, zum Sinnbild für gemütliche Spiele zu werden. Und wenn es um Kamaeru: A Frog Sanctuary sind Frösche und gemütliche Stimmung genau das, was Ihr bekommen werdet. Im Spiel geht es darum, Frösche zu sammeln und das Feuchtgebiet in einen sicheren Hafen für Eure vierbeinigen Freunde zu verwandeln. Bei über 500 Fröschen, die es zu sammeln gilt, wird es Stunden dauern, bis Ihr alles, was dieses Spiel zu bieten hat, ausgeschöpft habt.

Zurzeit kostet das Spiel etwa 18 Euro im Epic Games Store. Nächste Woche könnt Ihr es kostenlos herunterladen.

Strange Horticulture

Strange Horticulture ist ein okkultes Puzzlespiel, in dem Ihr die Rolle des Inhabers eines örtlichen Pflanzen- und Kräuterladens übernehmt. Im Laufe des Spiels kommt Ihr in Kontakt mit den Hexen und Kultisten, die den Wald um Euren Laden herum bewohnen. Mit Euren Pflanzen könnt Ihr den Verlauf Eurer Geschichte beeinflussen. Enthüllt dunkle Geheimnisse, seid auf der Hut vor den Gefahren, die im Wald lauern, und schließt Euch einem Kult an, um wirklich in diese magische Welt einzutauchen.

Das Spiel kostet normalerweise um die 15 Euro, aber ihr könnt es nächste Woche kostenlos herunterladen. Es hat bisher 4,6 von 5 Sternen erhalten, was für die Qualität des Spiels spricht.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen