Apps & Mobile Entwicklung

Nothing Headphone (1) ANC-Kopfhörer im Test

Gewagtes Design trifft im Test auf guten Klang, ANC, sinnvolle Funktionen und eine neuartige Bedienung: Mit den Headphone (1), den ersten Over-Ear-Kopfhörern von Nothing, ist dem Unternehmen ein sehr gutes Produkt geglückt, das man künftig auch als Fashion-Accessoire bei vielen jungen Käufern in der Stadt sehen dürfte.

Mit dem Headphone (1) bringt Nothing in Kooperation mit KEF den ersten eigenen Over-Ear-ANC-Kopfhörer auf den Markt, der nicht nur eine aktive Geräuschunterdrückung, Spatial Audio, Hi-Res-Audio über LDAC und einen Modus für Niedrige-Latenz bietet, sondern vor allem auch mit seinem Design ein Statement setzt, das sich vom Design etablierter Marken und Kopfhörer wie Bose und Sony deutlich absetzt. Doch auch bei der Bedienung geht Nothing eigene und andere Wege und setzt nicht einfach nur auf Tasten an den Ohrmuscheln. Im Test hinterlassen die Headphone (1) insgesamt einen sehr positiven Eindruck und auch das Design weiß nach anfänglicher Skepsis zu gefallen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Nothing Headphone (1) können ab dem 4. Juli weltweit in Schwarz und Weiß vorbestellt werden. Ihre unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299 Euro. Auslieferung und freier Verkauf starten am 15. Juli. Im Vergleich zur UVP der Sony WH-1000XM6 (Test) von 449 Euro (Handel ab 449 Euro), der Apple AirPods Max (Test) von 579 Euro (Handel ab 505 Euro) und der Bose QuietComfort Ultra (Test) von 499,95 Euro (Handel ab 311 Euro) starten die Headphone (1) somit deutlich günstiger in den Handel.

Der Lieferumfang des Nothing Headphone (1) bietet neben dem ANC-Kopfhörer eine Transporttasche, ein 3,5-mm-Audiokabel, ein USB-C-Kabel und eine Kurzanleitung.

Das Design

Transparenz und Aluminium

Nothing setzt auch bei den Headphone (1) auf ein transparentes Design, wobei die Ohrmuscheln nur im erhabenen äußeren Bereich transparent sind, ansonsten jedoch Aluminium genutzt wird. Weiße und rote Elemente unter der transparenten Hülle kennzeichnen wieder links und rechts, wobei dies auch an der Innenseite des Kopfbands über Schriftzüge noch einmal nachzulesen ist. Am einfachsten zu merken ist die korrekte Ausrichtung aber über die Bedienelemente, die alle an der rechten Ohrmuschel platziert sind.

Rechteckig macht den Unterschied

Doch nicht transparent ist bei den Headphone (1) zentrales Designmerkmal, sondern ihre rechteckige Form mit abgerundeten Ecken. Diese erinnert an die AirPods Max von Apple, geht aber noch einen Schritt weiter als bei Apple, da sie noch deutlich eckiger ausfällt.

Anlehnungen an die AirPods Max

Ebenso positiv wie bei Apple fällt bei den Headphone (1) auf, dass sie vergleichsweise dünn aussehen und sind. Ihr zweistufiges Design der Ohrmuscheln verstärkt diesen Eindruck. Denn im Vergleich sind sie mit rund 44 mm Dicke zwar deutlich dünner als beispielsweise die fast 50 mm dicken Sony WH-1000XM6, aber immer noch etwas dicker als die AirPods Max von Apple, die bei 41-42 mm liegen. Ihr Gewicht von 329 Gramm ist im direkten Vergleich fast 80 Gramm schwerer als bei den WH-1000XM6, was auch dem Einsatz von Aluminium geschuldet ist.

Die Headphone (1) teilen eine weitere Eigenschaft mit den AirPods Max: Wenn man sie aus dem Transportcase nimmt, schlägt das Aluminium der Ohrmuscheln aneinander. Spuren hinterlässt dies unmittelbar nicht, aber wie bei den AirPods Max fühlt sich dies nicht gut an.

Auch ein Fashion-Accessoire

Mit diesem transparenten, zweistufigen, rechteckigen Design schafft es Nothing aus der Masse hervorzustechen. Und genau das möchte das Unternehmen erreichen. Nach den Headphone (1) soll man sich auf der Straße umdrehen. Und so könnten es die Headphone (1) tatsächlich wie die AirPods Max schaffen, als Fashion-Accessoire genutzt zu werden.

Nicht jeder wird das Design mögen, so viel ist auch sicher. Doch Nothing hat weiterhin die Gen Z als Käuferkreis im Blick und bei dieser könnte das Konzept durchaus aufgehen.

Kein Falten, aber Drehen

Die Kopfhörer sind hervorragend verarbeitet und lassen sich im ebenfalls sehr dünnen Reiseetui mitsamt Kabel verstauen. Es misst nur rund 220 × 220 × 50,5 mm und wiegt 264 Gramm. Das Resieetui wird mit einem Reißverschluss verschlossen. Um die Kopfhörer in der Tasche zu verstauen, müssen das Kopfband immer eingefahren und die Ohrmuscheln gedreht werden. Man muss die Größeneinstellung also immer wieder neu vornehmen.

Das Drehen der Ohrmuscheln ist auch die einzige Möglichkeit, die Headphone (1) für den Transport zu verkleinern. Falten, wie nun wieder die Sony WH-1000XM6, lassen sie sich nicht. Die Drehrichtung hat Nothing dabei gut gewählt, denn um den Hals getragen, lassen sich die Ohrmuscheln so drehen, dass ihre Innenseite auf dem Körper aufliegt.

Kopfband und Ohrpolster

An den Scharnieren setzt Nothing auf Metall und versteckt die Kabel passgenau an der Innenseite. Das Kopfband ist nur im oberen Bereich gepolstert, was dem Tragekomfort aber nicht schadet. Die weichen PU-Ohrpolster tragen sich ebenso angenehm, im Sommer lässt sich ein Schwitzen unter den Kopfhörern aber nicht verhindern.

Wichtig zu wissen ist, dass sich die Ohrpolster zwar vom Kundendienst von Nothing austauschen lassen, es aber nicht vorgesehen ist, dass der Kunde sie selbst tauscht. Sie sehen geclippt aus, Versuche von ComputerBase, sie selbst zu lösen, waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt.

IP52 gegen Staub und Wasser

Die Headphone (1) sind nach IP52 gegen Staub und Wasser geschützt. Der Schutz gegen Wasser fällt mit „Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist“ somit vergleichsweise gering aus – aber immer noch mehr als Sony bei den WH-1000XM6 bietet. Ein wenig leichten Regen halten die Headphone (1) somit aus, zu nass sollte man sie aber nicht werden lassen.

Die Technik und Funkionen

40-mm-Treiber

Für die Akustik hat Nothing zum ersten Mal mit KEF zusammengearbeitet. Das Ergebnis sind eigens entwickelte 40-mm-Treiber mit 16 Ohm und Nickel-beschichteter Membran in den Headphone (1), die sich durch einen natürlichen Klang, kräftige Bässe, detaillierte Mitten und klare Höhen auch beim Einsatz von ANC und dem Transparenzmodus auszeichnen sollen.

Aktive Geräuschunterdrückung

Die Headphone (1) bieten eine aktive Geräuschunterdrückung, die alle 600 ms die Umgebungsgeräusche erfasst und den Klang über Feed-Forward- und Feedback-Mikrofone anpasst. Ein Mikrofon sitzt an jeder Ohrmuschel am äußeren Rahmen der Kopfhörer, zwei sind je Ohrmuschel an der Innenseite außerhalb der Ohrpolster platziert. Zudem wird alle 1.875 ms geprüft, wie der Kopfhörer sitzt und ob Musik durch Lücken zwischen Kopf und Ohrpolster entweicht beziehungsweise Umgebungsgeräusche eindringen. In der App lässt sich bei aktivierter Geräuschunterdrückung noch die Stärke manuell einstellen oder die adaptive Anpassung auswählen, so dass die Kopfhörer selbst die Stärke der Dämpfung anhand der Umgebungsgeräusche einstellen.

Neben der aktiven Geräuschunterdrückung bietet Nothing auch einen Transparenzmodus, mit dem man unterwegs die Umgebungsgeräusche ganz bewusst über die Mikrofone an die Ohren weiterleiten kann, etwa um Durchsagen wahrzunehmen. Eine Anpassung der Intensität des Transparenzmodus ist nicht möglich.

Für Telefonate über die Kopfhörer werden vier Mikrofone genutzt.

Auch Spatial Audio mit Headtracking wird von den Headphone (1) unterstützt, wobei sich jedes Stereosignal automatisch in virtuellen Raumklang transformieren und in Echtzeit an die Bewegungen des Trägers anpassen lässt. Dabei lässt sich in der App auch einstellen, ob sich der Klang relativ zur Kopfposition mitbewegen oder starr bleiben soll.

Bluetooth 5.3 mit LDAC, Multipoint und Fast Pair

Für die Funkverbindung nutzt Nothing Bluetooth 5.3, wobei die Audio-Codecs SBC, AAC und LDAC unterstützt werden. Dank LDAC erhält der Kopfhörer auch eine Hi-Res-Audio-Zertifizierung. LDAC unterstützt bis zu 990 kbit/s, 24 Bit und 96-kHz-Sampling und kann nur auf Android-Smartphones genutzt werden, das iPhone unterstützt lediglich AAC.

Auf LE Audio verzichtet Nothing. Nach eigenen Angaben, da sich dieser Standard noch nicht weit genug etabliert habe und mit kaum einem Endgerät genutzt werden könne – jedes aktuelle Android-Smartphone wäre dazu jedoch in der Lage.

Dank Bluetooth-Multipoint können jedoch zwei Endgeräte gleichzeitig mit den Kopfhörern verbunden sein, so dass man nicht nur einfacher und schneller die Wiedergabequelle wechseln kann, sondern auch Anrufe auf dem Smartphone annehmen kann, während man gerade auf dem Tablet Videos betrachtet hat.

Mit Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden zudem die beiden Standards für die unkomplizierte Verbindung zu Endgeräten unterstützt.

Musik über Bluetooth, 3,5-mm-Klinke und USB-C

Doch die Headphone (1) können nicht nur über Bluetooth Musik wiedergeben. Nothing lässt sich nicht lumpen und verbaut nicht nur einen analogen 3,5-mm-Klinke-Eingang, sondern unterstützt auch die Audio-Wiedergabe über den USB-C-Anschluss des Kopfhörers. Beide Modi können ausschließlich mit eingeschaltetem Kopfhörer genutzt werden, ein passiver Betrieb ist also nicht möglich.

Dafür ist es mit den Headphone (1) problemlos möglich, auch beim Laden weiterhin Musik zu hören.

Bis zu 80 Stunden Akkulaufzeit

Nothing verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden bei aktiviertem ANC mit AAC und von bis zu 80 Stunden bei deaktiviertem ANC mit AAC. Nutzt man stattdessen LDAC, reduziert sich die Akkulaufzeit auf 30 beziehungsweise 54 Stunden.

Im Test wird die Akkulaufzeit mit einem bunten Musikmix bei mittlerer Lautstärke und bei Nutzung von AAC getestet. Nach 34,2 Stunden ist der Akku bei aktiviertem ANC leer, wobei auch hier darauf geachtet wird, dass sich die Umgebungsgeräusche während des Tests ständig verändern.

Der Akku weist eine Kapazität von 1.040 mAh auf und wird über USB-C an der Unterseite der rechten Ohrmuschel geladen. Nach 5 Minuten wird so Energie für weitere 5 Stunden ohne ANC und 2,4 Stunden mit ANC nachgeladen.

Trageerkennung in rechter Ohrmuschel

In der rechten Ohrmuschel ist ein Infrarot-Sensor verbaut, über den eine Trageerkennung gesteuert werden kann. Möchte man diese nutzen, muss man sie in der Nothing-App zunächst aktivieren. Aktiviert sorgt sie dafür, dass die Musikwiedergabe pausiert, wenn die rechte Ohrmuschel angehoben oder der Kopfhörer ganz vom Kopf genommen wird, und wieder einsetzt, wenn man den Kopfhörer wieder aufsetzt. Im Test funktioniert diese Funktion zuverlässig und der Ton setzt auch dann aus und nicht sofort wieder ein, wenn man die Ohrmuschel nur hinter das eigene Ohr versetzt, beispielsweise um jemanden zu verstehen.

Low Latency Mode

In den Geräteeinstellungen der Headphone (1) in der Nothing-App versteckt sich der Eintrag „Modus mit niedriger Lantenzzeit“, der aktiviert werden kann. Dieser proprietäre Modus soll die Verzögerung zwischen Bild und Ton minimieren, was beispielsweise bei Videos und Spielen wichtig sein kann, wenn es ansonsten einen sichtbaren Versatz zwischen beidem gibt. Konkrete Angaben, wie viel kürzer die Latenz durch diesen Modus ausfallen soll, macht Nothing nicht, in der Regel hängt dies bei proprietären Modi aber auch immer stark von der Verbindungsqualität und Störsignalen in der Umgebung ab.

8-Band-Equalizer

Nothing bietet in der App einen Equalizer, der in zwei verschiedenen Modi genutzt werden kann. Unter „Einfach“ kann man aus vier Presets wählen oder Bässe, Mitten und Höhen selbst mit drei Punkten reduzieren oder verstärken. Diese angepassten Einstellungen werden automatisch gespeichert, lassen sich aber nicht als zusätzliches Profil speichern. Ändert man etwas an den Einstellungen, wird die vorherige Auswahl überschrieben.

Ein 8-Band-Equalizer verbirgt sich hinter „Fortgeschritten“, der mit der Auswahl des Frequenzbereichs je Band und dem Q-Faktor sehr viel mehr Einstellungsmöglichkeiten bietet. Hier lassen sich auch weitere Profile anlegen und speichern.

Erstellte Equalizer-Profile lassen sich auch mit anderen Nutzern teilen und von anderen Nutzern importieren.

Die neuartige Bedienung

Bei der Bedienung geht Nothing mit den Headphone (1) eigene Wege und erklärt Touch-Eingaben eine klare Absage. Stattdessen setzt das Unternehmen auf neue taktile Bedienelemente und teils versteckte Tasten.

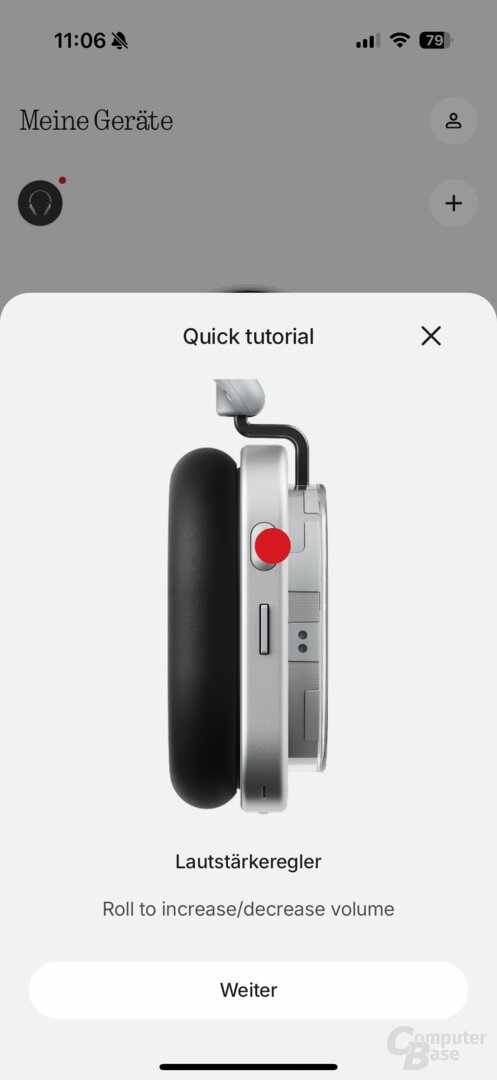

Der Roller für Wiedergabe und Lautstärke

Neu ist der „Roller“. Er kann als Taste gedrückt werden, um die Wiedergabe zu starten und zu pausieren, oder aber man kann mit dem Finger von rechts nach links über den Roller streichen, um die Lautstärke einzustellen. Wie leichtgängig dies ist, muss man initial ein mal ausprobieren, da man sonst viel zu weit über den Roller wischt und die Lautstärke zu stark anpasst. Schon kleine Gesten über den Roller reichen aus, um die Lautstärke anzupassen. Ein kleines Klickgeräusch liefert Feedback an den Nutzer, so dass man wahrnimmt, dass die Eingabe registriert wurde. Hält man die Taste gedrückt, kann zwischen ANC und Transparenzmodus gewechselt werden. In der App lässt sich zudem einstellen, dass auch das Deaktivieren beider Modi (Aus) als dritte Option durchgeschaltet werden können soll.

Das Paddle

An der Rückseite der rechten Ohrmuschel unter dem Roller befindet sich das Paddle. Dieser längliche Schalter ist keine klassische Taste, sondern das Paddle kann nach rechts und links gedrückt werden. Auf diese Weise lässt sich vor und zurück durch Musikstücke springen. Hält man das Paddle in eine Richtung gedrückt, wird hingegen innerhalb eines Tracks gespult. Das Paddle dient zudem zur Anrufsteuerung, so dass Anrufe über die Tasten angenommen, abgelehnt und beendet werden können.

Mic Mute, Power, Bluetooth und Klinke

Eine weitere Taste ist an der Außenseite der Ohrmuschel in der rechten oberen Ecke platziert. Mit dieser kleinen, weißen, runden Taste lässt sich ab Werk der Sprachassistent des Smartphones aufrufen. In der App können ihm jedoch auch andere Funktionen wie Spatial Audio, die Geräuschregelung, EQ Presets oder aber auch Mic Mute zugeordnet werden. Besonders letzteres ist für Anrufe interessant. Drück und Halten ist ab Werk nicht belegt, kann aber in der App auch vergeben werden.

Der Ein-/Ausschalter befindet sich an der Unterseite der rechten Ohrmuschel, an der auch der USB-C-Anschluss mit LED und die 3,5-mm-Klinke untergebracht ist.

Möchte man das Bluetooth-Pairing manuell aktivieren, muss man hingegen an die Innenseite der Ohrmuschel blicken. Auf dem äußeren Teil neben dem Ohrpolster hat Nothing in der unteren hinteren Ecke eine kleine Taste für das Bluetooth-Pairing untergebracht.

Zu diesen Bedienelementen kommt die bereits erwähne Steuerung über den Infrarotsensor zur Trageerkennung hinzu, über die Nothing eine Auto-Pause- und Auto-Play-Funktion umgesetzt hat. Speak-to-Chat, eine Kopfgestensteuerung oder andere Extras wie sie Sony inzwischen bietet, sind bei den Headphone (1) nicht umgesetzt.

Im Alltag funktioniert die Bedienung über die Headphone (1) sehr gut. Eingaben werden schnell umgesetzt, die Tasten sind gut zu erreichen und ihre Bedienung geht nach kurzer Zeit einfach und zielgerichtet von der Hand.

Klang der Nothing Headphone (1)

Der Klang der Nothing Headphone (1) ist überraschend zurückhaltend. Kein übertrieben wummernder Bass, keine schreienden Höhen, sondern stattdessen ein überraschend ausgewogenes Klangbild, das zwar mit kräftigen Bässen zu Werke gehen kann, diese aber nicht fortwährend in den Vordergrund stellt, um von klanglichen Schwächen abzulenken.

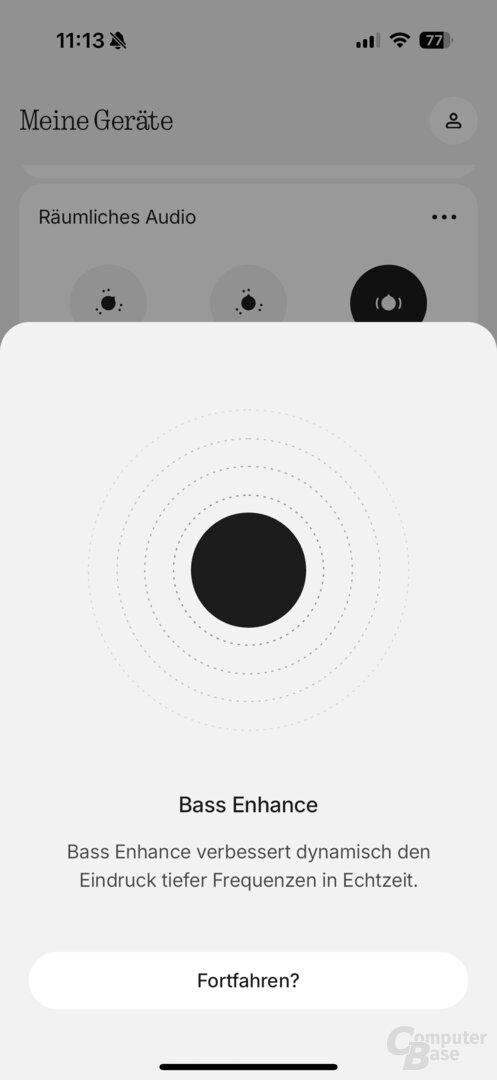

So positionieren sich die Headphone (1) als gute Allrounder, die jede Art von Musik gleichsam gut und unaufgeregt wiedergeben. Der Tiefbass in St Jude von Florence + The Machine geht bei leiser Wiedergabe über die Headphone (1) zwar zunächst verloren, aber in der App bietet Nothing die Funktion „Bass Enhance“ an, die in 5 Stufen geregelt werden kann. Aktiviert man sie, wird der Tiefbass auch bei leiser Wiedergabe noch ausgespielt.

Mit Gitarrenklänge etwa in Scott Street von Phoebe Bridgers haben die Headphone (1) ebenso keine Mühe wie mit dem Bass in Angel von Massive Attack. Stimmen sind sehr präsent und grenzen sich sehr gut von der Musik ab. Bei maximaler Lautstärke legt der Klang etwas an Härte zu, dies hält sich aber gerade noch im Rahmen.

Das Einschalten der aktiven Geräuschunterdrückung wirkt sich nicht hörbar auf den Klang der Nothing Headphone (1) aus.

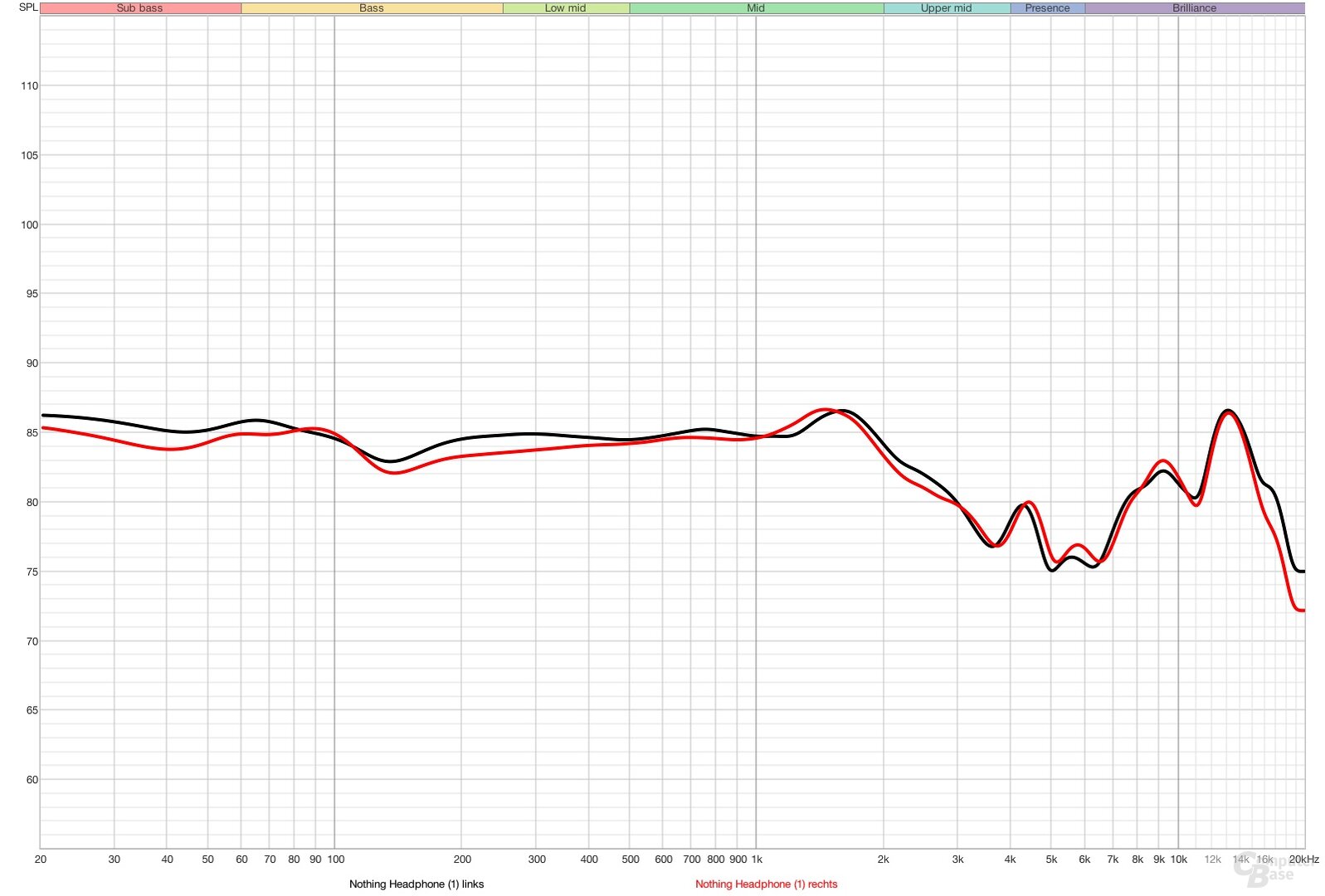

Analyse des Frequenzverlaufs

ComputerBase führt auch bei neuen Kopfhörern Messungen zum Frequenzverlauf durch. Hierfür wird auf das miniDSP Headphone & Earphone Audio Response System (H.E.A.R.S.) in Verbindung mit der Software REW zurückgegriffen. Hierbei handelt es sich nicht um eine IEEE-standardisierte Messstation, sie liefert jedoch gute Vergleichswerte, die insbesondere eine Vergleichbarkeit der betrachteten Kopfhörer untereinander ermöglichen. Die Mikrofone im rechten und linken Ohr des miniDSP H.E.A.R.S. sind kalibriert. Der Schalldruck ist bei allen Kopfhörern bei 300 Hz auf circa 84 dB kalibriert. Ein idealer Verlauf entspräche somit einer geraden Linie bei 84 dB. Alle Messungen werden nach Herstellervorgaben von 20 Hz bis 20 kHz mehrfach und mit unterschiedlichen Kopfhörerpositionen durchgeführt, um diese Einflüsse zu berücksichtigen und einen falschen Sitz zu erkennen. Die Ergebnisse sind wie in den Graphen dargestellt leicht geglättet.

Der Frequenzverlauf der Nothing Headphone (1) erweist sich als vergleichsweise flach. Eine Bassverstärkung zeigt er nicht, dafür eine minimale Verstärkung der Mitten, was Stimmen zugute kommen kann. Bei den Höhen fällt der Frequenzverlauf hingegen im Präsenzbereich vergleichsweise stark ab. Hier könnte man somit mit dem Equalizer noch für ein wenig Ausgleich sorgen, damit Höhen prägnanter hervortreten.

Das ANC der Headphone (1) im Test

Die aktive Geräuschunterdrückung der Headphone (1) lässt sich in der App einstellen. Der Nutzer kann zwischen Niedrig, Mittel, Hoch und Adaptiv wählen, wobei letztere Einstellung die Stärke des ANC in Abhängigkeit von den Umgebungsgeräuschen automatisch anpasst und das stets optimale Ergebnis liefern sollte.

Die aktive Geräuschunterdrückung der Nothing Headphone (1) agiert ohne störendes Hintergrundrauschen und filtert störende Umgebungsgeräusche sehr gut. Auch Tastaturanschläge werden gedämpft, wenn auch wie Gespräche, Vogelgezwitscher und andere, plötzlich auftretenden Geräusche nicht vollständig eliminiert werden.

Modelle wie der Sony WH-1000XM6 sind den Nothing-Kopfhörern aber noch eine ganze Ecke überlegen, wenn es darum geht, auch mittlere und hohe Frequenzen herauszufiltern. Sind die Unterschiede bei dumpfen Tönen vergleichsweise gering, zeigt sich beim Weißen Rauschen, dass Sony doch noch einmal für deutlich mehr Stille unter den Kopfhörern sorgen kann.

Wind bei ANC

Wind wird von den Headphone (1) nicht erkannt und speziell gefiltert. Ein Umschalten der Mikrofone bei erkannten Windgeräuschen findet demnach nicht statt. Je nachdem aus welcher Richtung der Wind wie auf die Kopfhörer trifft, wird Wind hörbar übertragen – allerdings gedämpft. Die Position der Mikrofone an der Innenseite der Ohrhörer macht sich hier jedoch überraschend wenig positiv bemerkbar. Wind, der direkt von vorne kommt, wird ebenso hörbar übertragen wie Wind von hinten, auch wenn an der Vorderseite keine Mikrofone direkt zum Wind zeigen.

Sehr guter Transparenzmodus

Der Transparenzmodus der Headphone (1) ermöglicht wie bereits erwähnt keine Anpassung der Intensität. Auch wenn dieses Extra wünschenswert wäre, etwa damit man Durchsagen am Bahnhof auch bei der Musikwiedergabe verstehen und nicht nur wahrnehmen kann, gibt der Transparenzmodus klanglich ein hervorragendes Bild ab. Die Umgebung klingt äußerst natürlich, auch Tastaturanschläge werden naturgetreu und nicht zu hart wiedergegeben.

Extras, wie sie Sony beim WH-1000XM6 mit der Anpassung der Intensität oder dem Fokus auf Stimme und dem automatischen Umschalten des Modus bietet, kann Nothing in diesem Bereich aber erneut nicht auffahren.

Wind beim Transparenzmodus

Starker Wind, der direkt auf ein Mikrofon trifft, ist bei aktiviertem Transparenzmodus mit den Headphone (1) hörbar und wird über die Mikrofone an die Ohren des Trägers weitergeleitet. Aus der Position der Mikrofone zum Kopf kann Nothing in diesem Punkt keinen Profit schlagen.

Telefonie überzeugt nicht

Die Telefonie über die Headphone (1) überzeugt hingegen nicht. Die Übertragung rauscht verhältnismäßig stark, es ist ein Echo zu hören und der Nutzer klingt blechern. Das können anderen Kopfhörer mitunter deutlich besser, allen voran der Sony WH-1000XM6, der in diesem Bereich ein hervorragendes Ergebnis abgeliefert hat.

Latenz im Vergleich

Die Latenz der Nothing Headphone (1) wird mit LDAC unter Android und mit AAC unter iOS gemessen. Zusätzlich wird der Low-Latency-Mode in der App aktiviert, um dessen Auswirkung auf die Verzögerung und den Versatz zwischen Bild und Ton zu testen.

Synchronisiert die genutzte App Bild und Ton nicht, ist beim Einsatz von LDAC oder AAC ein kurzer Versatz zwischen Bild und Ton sichtbar, der bei der reinen Musikwiedergabe nicht ins Gewicht fällt. Durch den Low-Latency-Mode, der sich unabhängig vom Endgerät in der App aktivieren lässt, reduziert sich die Verzögerung sichtbar auf 40 bis 80 ms.

Fazit

Mit den Headphone (1) macht Nothing auf Anhieb sehr viel richtig. Der erste ANC-Over-Ear-Kopfhörer der Marke weiß mit einem sehr guten Klang, einem sehr guten ANC, einem hervorragenden Transparenzmodus und einigen sinnvollen Funktionen zu überzeugen. Die Akkulaufzeit ist mit rund 35 Stunden bei aktiviertem ANC ebenfalls sehr gut.

Vor allem gefällt aber auch der frische Ansatz, mit dem Nothing den Kopfhörer gedacht hat. Das Design mag zunächst ungewohnt sein und vielleicht sogar abschrecken, ist auf den zweiten Blick aber eben nicht das Allerlei, das der Markt sonst zu bieten hat. Positiv ist dabei auch, dass die Headphone (1) sehr viel flacher sind als viele andere Kopfhörer und beispielsweise auch die Sony WH-1000XM6 (Test). So kann auch das Transportcase angenehm flach ausfallen und lässt sich leichter mitnehmen. Diese flache Bauweise haben sie sich bei den Apple AirPods Max (Test) abgeguckt, die noch etwas flacher bauen.

Mit LDAC wird ein HD-Codec geboten, LE Audio als universeller neuer Standard fehlt den Kopfhörern jedoch. Die Option auf 3,5-mm-Klinke und USB-Audio zusätzlich zu Bluetooth für die Musikwiedergabe ist hingegen sehr gut. Auch Funktionen wie Bluetooth-Multipoint, Swift Pair und Fast Pair sowie der proprietäre Low-Latency-Modus sind sinnvolle Extras. Letzterer bietet für all jene, die mit den Kopfhörern am Smartphone spielen oder bei denen die Software Bild und Ton nicht ausreichend synchronisiert, eine gute Ergänzung, da er unabhängig von der Unterstützung eines bestimmten Audio-Codecs genutzt werden kann.

Auch bei der Bedienung geht Nothing andere Wege, der Roller und das Paddle überzeugen im Alltag aber ebenso mit ihrer Handhabung. Nicht so überzeugend fällt hingegen die Leistung der Headphone (1) beim Telefonieren aus. Hier sorgt eine starke Filterung der Umgebungsgeräusche für zu viel Rauschen und eine unnatürliche Stimme.

Auch die Verarbeitung und Gestaltung mit Aluminium-Ohrmuscheln und transparentem Kunststoff ist hervorragend. Einziges Manko in dieser Hinsicht ist, dass die Ohrpolster nicht selbst ausgetauscht werden können, sondern hierfür der Kundendienst in Anspruch genommen werden muss.

So muss abschließend festgehalten werden, dass Sony mit dem WH-1000XM6 zwar zweifellos den besseren ANC-Kopfhörer baut, der nicht nur mehr Umgebungsgeräusche filtert, sondern auch mehr Funktionen wie Speak-to-Chat über die App bietet, dieser im Vergleich zu den Headphone (1) aber eben auch langweilig ist. Die Nothing Headphone (1) wollen auffallen, sie wollen anders sein, nicht nur bei Optik und Bedienung. Für etwas Rebellion passen sie perfekt. Ob man sie künftig überall auf den Köpfen der Gen Z am Kurfürstendamm als Fashion-Accessoire sehen wird, wie es aktuell mit den AirPods Max von Apple der Fall ist, bleibt abzuwarten – die Chancen stehen aber durchaus gut.

Die Nothing Headphone (1) können ab dem 4. Juli weltweit in Schwarz und Weiß vorbestellt werden. Ihre unverbindliche Preisempfehlung beträgt 299 Euro. Auslieferung und freier Verkauf starten am 15. Juli.

ComputerBase wurden die Headphone (1) leihweise unter NDA von Nothing zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Test fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

Diesen September könnte Whoop seine bisher härteste Konkurrenz bekommen

Bereits im Juni kündigte Polar ein neues Gerät an, das im September auf den Markt kommen soll. Jetzt ist auf Reddit ein zweites Bild aufgetaucht, das offenbar aus einem Polar-Newsletter stammt und uns einen besseren Eindruck davon vermittelt, was uns erwartet.

Polar ist vor allem für seine erschwinglichen und hochwertigen Fitness-Tracker und Sportuhren bekannt. Meiner Meinung nach waren die Herzfrequenzmesser (HRMs), die man mit der Apple Watch koppeln kann, um die Genauigkeit zu erhöhen, schon immer das Herzstück von Polars Portfolio. Trotzdem bleibt Polar eine Nischenmarke und hat, anders als Whoop, nicht viel in Marketing investiert, obwohl die Hardware oft gleichwertig ist.

Das könnte sich bald ändern. Nachdem Amazfit mit der Einführung seines Helio Strap an Zugkraft gewonnen hat, scheint Polar bereit zu sein, auf einer ähnlichen Welle zu reiten. Das Unternehmen hat bereits eine Veröffentlichung am 3. September angekündigt und sogar angedeutet, dass es sich bei dem Gerät nicht um eine Smartwatch handelt, indem es das Wort „Uhr“ auf seiner Website durchgestrichen hat. Das Gerät hat unter dem Namen Polar Strap für Schlagzeilen gesorgt.

Auf dem neuesten Bild sehen wir eindeutig ein Sensorendesign für das Handgelenk, ähnlich wie beim Whoop MG (Test) und dem Helio Strap von Amazfit.

Was können wir erwarten?

Im Dezember letzten Jahres brachte Polar ein B2B-Wearable namens Polar 360 heraus, das es nie auf den Verbrauchermarkt schaffte. Es wurde als bildschirmloses Wearable für Unternehmen entwickelt. Der Schwerpunkt lag auf präzisen biometrischen Daten wie Herzfrequenz, HRV und Schlaftracking, mit Integrationsmöglichkeiten für Partner-Apps und -Dienste.

Der Polar 360 ist ein Fitness-Tracker, der von der Herzfrequenz über die tägliche Aktivität bis hin zum Schlaf alles überwachen kann, ähnlich wie Geräte wie der Whoop und der Helio Strap. Er läuft leise im Hintergrund ohne Display und leitet alle Daten an die dazugehörige App weiter, in diesem Fall an Polar Flow. Das lässt mich vermuten, dass wir einige gemeinsame Funktionen für alle Geräte sehen werden.

Polar feilt seit Jahren an seinen Gesundheitsmetriken, verfügt über solide Algorithmen und ist bekannt für zuverlässige Messungen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Polar Verity Sense, der in Rezensionen als erschwinglicher und leistungsfähiger Tracker beschrieben wird, der vor allem bei der Schlafüberwachung überzeugt.

Obwohl Amazfit mit seinem preisgünstigen Helio Strap gute Arbeit geleistet hat, ist er in Sachen Forschung noch immer unzureichend, und seine App-Benutzeroberfläche (UI) leiht sich zu viele Elemente von der Konkurrenz. Hier könnte Polar dank seiner forschungsbasierten Entwicklung und seines originellen Ansatzes die Nase vorn haben – auch wenn sich Nutzerinnen und Nutzer immer noch über die Oberfläche der Flow-App beschweren.

Das Wichtigste: Polar hat bereits bestätigt, dass es keine Abo-Gebühr verlangen wird. Da ich selbst Nutzer von Whoop MG bin, glaube ich, dass Polar die härteste Konkurrenz für Whoop sein könnte, die es bisher gab. Was haltet Ihr davon? Mehr dazu am 3. September!

Apps & Mobile Entwicklung

Ford zündet Preisbombe ab 2027

Ford will es wissen! Der US-Autoriese steckt satte zwei Milliarden Dollar in sein Werk in Louisville, Kentucky, um ab 2027 erschwinglichere Elektroautos auf die Straße zu bringen. Ziel: der wachsenden Konkurrenz aus China Paroli bieten – allen voran Marken wie BYD, die ihre E-Autos zu Kampfpreisen anbieten.

Ford-Chef geht eine neue E-Auto-Wette ein

Ford-Chef Jim Farley ist allerdings realistisch und warnt: „Ich kann nicht versprechen, dass alles reibungslos abläuft. Das ist eine Wette.“ Klingt ehrlich – und zeigt, wie groß die Herausforderung für den Traditionshersteller ist. Das Ziel: Ab 2027 soll eine ganz neue Modellreihe starten. Mit dabei: ein mittelgroßer Elektro-Pickup mit vier Türen, der schon ab 30.000 Dollar zu haben sein wird. Produziert wird er direkt in Louisville. Neben neuen Modellen bringt die Investition auch Jobs – mindestens 2.200 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Der Druck ist enorm: Während in den USA der Durchschnittspreis für ein Auto im Juni bei etwa 47.000 Dollar lag, bieten viele chinesische Hersteller ihre Fahrzeuge schon für 10.000 bis 25.000 Dollar an. Um mithalten zu können, hat Ford ein Spezialteam in Kalifornien zusammengestellt – mit Leuten, die schon bei Tesla und Rivian gearbeitet haben.

Ein wichtiger Hebel, um die Preise zu senken, sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP). Die sind nicht nur günstiger, sondern auch kobalt- und nickelfrei. Entwickelt werden sie in Kooperation mit dem chinesischen Batterieriesen CATL. Ähnliche Batterien kommen auch schon in Einstiegsmodellen anderer Hersteller zum Einsatz.

Ford hat in der Vergangenheit schon mal mutige Pläne zurückgefahren, nachdem hohe Verluste eingefahren wurden. Für dieses Jahr rechnet die E-Auto- und Software-Sparte mit einem Minus von bis zu 5,5 Milliarden Dollar. Dazu kommt: Im ersten Halbjahr sanken die US-Verkäufe der drei angebotenen Elektroauto-Modelle um 12 Prozent, während das Interesse an Hybridfahrzeugen um stolze 27 Prozent zulegte.

Neue E-Autos auch für Deutschland?

In Deutschland bietet Ford aktuell zwei E-SUVs – den Explorer und den Capri – sowie das vollelektrische Stadtauto Puma Gen-E an. Einen kompakten E-Kleinwagen wie den Fiesta oder Focus sucht Ihr aber bisher vergeblich. Ob sich das mit der neuen Strategie ändert? Wir bleiben gespannt – und halten Euch natürlich auf dem Laufenden.

Apps & Mobile Entwicklung

Dieser Akku-Zug muss nie aufgeladen werden

Ein Zug, der nie geladen werden muss – was nach Science-Fiction klingt, wird in Australien Realität. Der sogenannte Infinity Train des Bergbauunternehmens Fortescue hat seine erste Testfahrt über 1.100 Kilometer erfolgreich absolviert. Die komplette Flotte soll künftig jährlich rund 82 Millionen Liter Diesel einsparen und kostengünstiger im Betrieb sein als die aktuellen Dieselloks.

Energiegewinnung durch Gefälle und Rekuperation

Australiens Güterzüge transportieren Eisenerz über hunderte Kilometer von abgelegenen Minen zu den Häfen an der Küste – meist ohne Oberleitungen. Der Infinity Train nutzt diese Topografie: Auf dem Weg bergab erzeugt der vollbeladene Zug durch Rekuperation – also Energierückgewinnung beim Bremsen – ausreichend Strom, um die Batterien zu laden. Die Rückfahrt zur Mine erfolgt mit leeren Waggons und deutlich geringerem Energiebedarf.

Laut Fortescue erzeugt der Zug dabei mehr Energie, als er für den Betrieb benötigt. Eine externe Ladeinfrastruktur ist nicht erforderlich. Perspektivisch könnte überschüssige Energie sogar für andere Anwendungen genutzt werden.

Einsatz in Deutschland unwahrscheinlich

In Australien soll die gesamte Flotte von 54 Diesellokomotiven bis 2030 durch Infinity Trains ersetzt werden. Das ist so kurzfristig möglich, da keine Ladeinfrastruktur oder Anlagen zur Energiegewinnung aufgebaut werden müssen. Für Deutschland ist das Konzept jedoch kaum übertragbar: Die nötigen Gefälleverhältnisse fehlen, und der Energiegewinn durch Rekuperation wäre nicht ausreichend.

Allerdings sind hierzulande rund 62 Prozent des Schienennetzes elektrifiziert. Auf stark frequentierten Strecken liegt der Anteil noch höher. So kommen hierzulande immer mehr Hybrid-Lokomotiven zum Einsatz, die auf elektrifizierten Abschnitten mit Oberleitung fahren und nur auf nicht elektrifizierten Streckenabschnitten auf Akku- oder Dieselbetrieb umschalten.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen