Apps & Mobile Entwicklung

Seitenbegrenzung und andere Kinderkrankheiten: Wie sich die PDF-KI von Foxit im Alltag schlägt

Der PDF-Dienst Foxit rüstet ebenfalls bei den KI-Feature nach. Als ComputerBase im Mai analysierte, wie sich die PDF-KIs von Adobe, NotebookLM und ChatGPT im Alltag schlagen, lieferte Foxit jedoch nur Fehlermeldungen. Mittlerweile läuft der KI-Assistent, daher erfolgt nun der Testlauf.

Foxit bietet sowohl einen in den PDF-Reader integrierten KI-Assistenten als auch eine Research-Agent-Lösung, die man im Juni präsentiert hat. Um die Tools nutzen zu können, ist ein Foxit-Konto erforderlich. Damit lassen sich KI-Funktionen zunächst kostenlos verwenden, die Nutzung ist aber auf 20 Credits pro Monat begrenzt. Pro Dokument wird ca. 1 Credit verbraucht.

Um den PDF-Assistenten dauerhaft nutzen zu können, benötigt man ein Abo. Das kostet – je nach Abrechnungsart – rund 10 Euro pro Monat. Damit erhält man ein Kontingent von 2.000 Credits monatlich.

Foxit: KI-Assistent im PDF-Reader und separater Research Agent

Technisch basiert Foxit auf OpenAIs GPT-4o-Modell, verarbeitet werden die Anfragen in Microsofts Azure-Cloud. Im KI-Assistenten des PDF-Readers lassen sich pro Chat-Verlauf bis zu zehn Dateien verarbeiten, dabei kann es sich um PDFs und Bilder handeln. Bei PDFs liegt die Grenze pro Datei bei 25 MB und 120 Seiten, Bilder dürfen maximal 5 MB groß sein.

Der Foxit-Chatbot liefert dann den gängigen Funktionsumfang. Es lassen sich Fragen zu den Dokumenten beantworten, man kann sich eine Zusammenfassung und Übersetzungen erstellen lassen und auch eine Websuche ist integriert.

Der Research Agent ist hingegen eher auf komplexe Dokumente wie wissenschaftliche Arbeiten, Whitepapers oder andere umfassende Berichte ausgelegt. Er analysiert bis zu zehn PDF-Dokumente gleichzeitig und soll Kernaussagen zu Zielsetzung, Methodik, Ergebnissen, Fazit und relevanten Fachbegriffen aufbereiten.

Foxit-PDF im Test

Um zu testen, wie sich Foxits PDF-KI im Alltag schlägt, erfolgt der Test mit den Fragen aus der ersten PDF-Analyse.

Test 1: Inhaltsanalyse von Text

Prompt: Welche Ransomware-Gruppen sind derzeit am bedrohlichsten?

Basierend auf dem BSI-Lagebericht 2024 (PDF) muss die Foxit-KI erkennen, welche Ransomware-Gruppen die IT-Sicherheitsbehörde als bedrohlichsten einstuft. Das funktioniert, die fünf Gruppen werden knapp und präzise aufgelistet. Die Quellen führen zu den jeweiligen Passagen im BSI-Dokument.

Test 2: Inhaltsanalyse von Grafiken

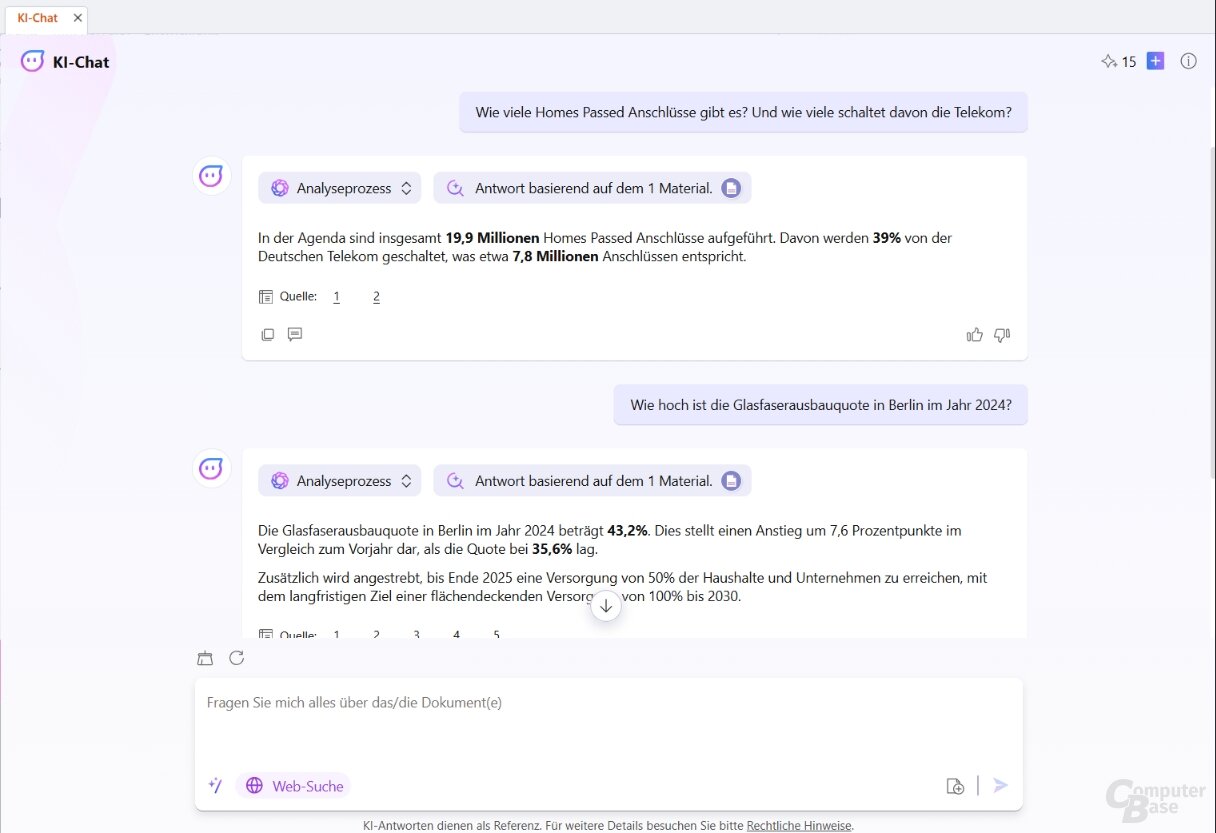

Prompt 1: Wie viele Homes Passed Anschlüsse gibt es? Und wie viele schaltet davon die Telekom? Prompt 2: Wie hoch ist die Glasfaserausbauquote in Berlin im Jahr 2024?

In der Breko-Marktanalyse 2024 (PDF) muss die Foxit-KI erkennen, wie viele Homes-Passed-Anschlüsse es gibt, wie viel davon die Telekom schaltet und dazu noch die Glasfaserausbauquote in Berlin im Jahr 2024 benennen. Das Herausfordernde ist, dass sich die Telekom- und Berlin-Zahlen ausschließlich in Grafiken befinden. Im Fall der Telekom heißt es etwa: Von den insgesamt 19,9 Millionen Homes-Passed-Anschlüssen, die bis Ende Juni 2024 in Deutschland existieren, schaltet die Telekom 39 Prozent. Die PDF-KI muss also selbst anhand dieses Wertes berechnen, dass es rund 7,8 Millionen Anschlüsse sind.

Die Foxit-KI ist nun die erste, die das im Test schafft. Adobe, ChatGPT und NotebookLM sind im Mai an der Aufgabe gescheitert, diese ließen sich von einer Zahl in der Fußnote irritieren. Bei der Glasfaserausbauquote in Berlin liegt aber auch Foxit daneben. Generell bleiben Grafiken also etwas, bei dem man PDF-KIs nicht vertrauen sollte.

Anzumerken ist aber: ChatGPT und NotebookLM konnten bei einem aktuellen Nachtest ebenfalls die korrekte Zahl bei der Telekom erkennen. Die Modelle machen also generell Fortschritte in dem Bereich.

Test 3: Vergleich von Dokumenten

Prompt: Wie unterscheiden sich die Pläne zur Vorratsdatenspeicherung im Koalitionsvertrag von 2025 mit den Plänen im Koalitionsvertrag von 2021?

Mit Foxit war dieser Test nicht möglich, weil der erste Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung von 2021 (PDF) die 120-Seiten-Grenze übersteigt. Das ist eine Limitation des KI-Assistenten, die sich im Alltag mehrfach bemerkbar macht.

Test 4: Übersetzung

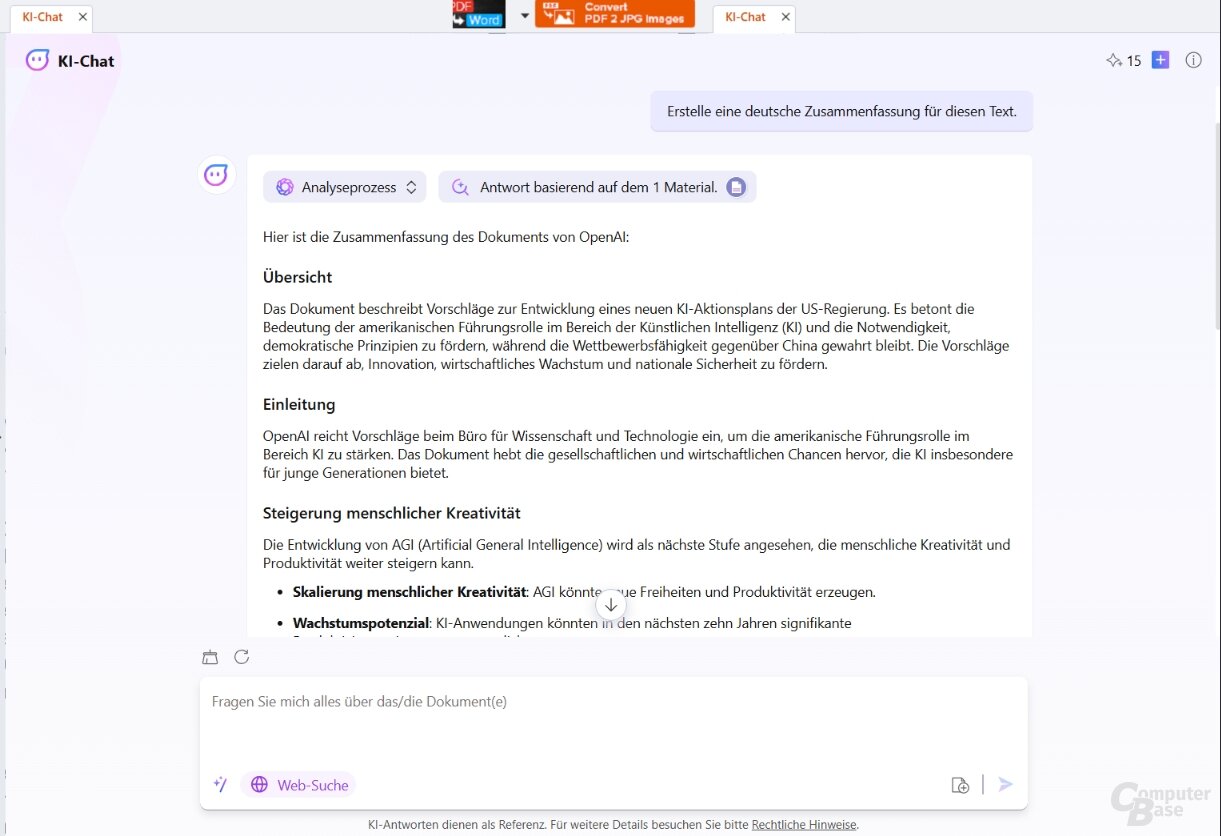

Prompt 1: Erstelle eine deutsche Zusammenfassung für diesen Text.

Prompt 2: Wie äußert sich OpenAI über DeepSeek?

Beim Übersetzen und Zusammenfassen von OpenAIs Lobby-Papier macht die Foxit-KI eine gute Figur. Der Text ist übersichtlich strukturiert und inhaltlich passen die Ergebnisse. Dasselbe gilt für die Nachfrage zu OpenAIs Aussagen über DeepSeek.

Test 5: Studie analysieren

Prompt 1: Welchen Effekt hat die religiöse Werteorientierung auf die Parteiidentifikation mit der CDU bei der Bundestagswahl 2017? Prompt 2a: Welchen Effekt hat die Parteiidentifikation mit der SPD auf die Bewertung von Martin Schulz bei der Bundestagswahl 2017? Prompt 2b: Wie hoch ist der Effekt genau?

Um zu testen, wie die PDF-KIs wissenschaftliche Texte analysieren, sollten diese Fragen aus Studie zum Wahlverhalten beantworten. Wie schon bei dem Koalitionsvertrag gilt aber auch hier: Die Studie ist länger als 120 Seiten, der Test also nicht möglich.

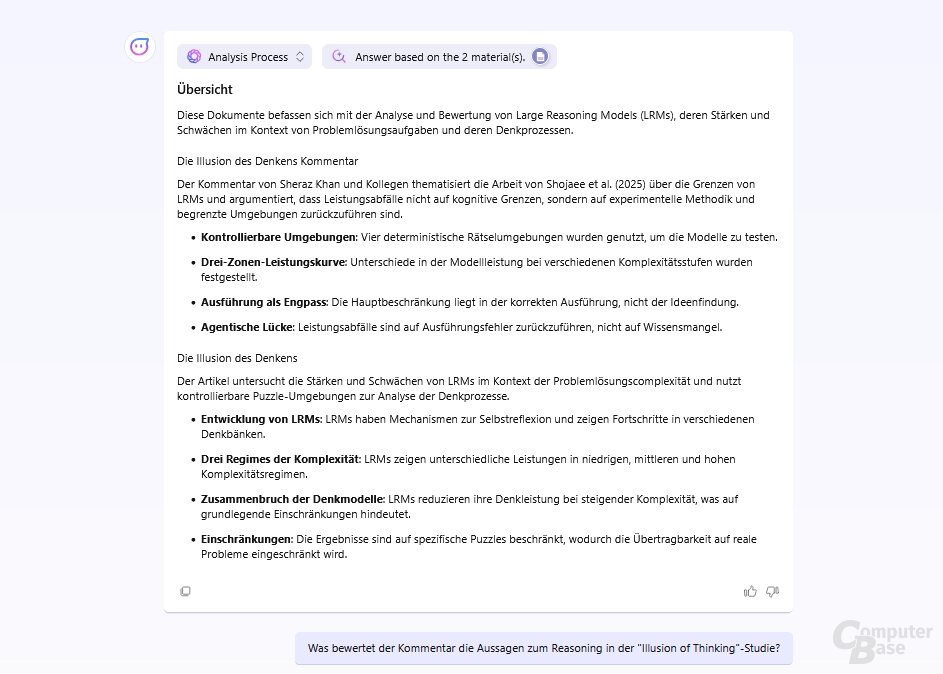

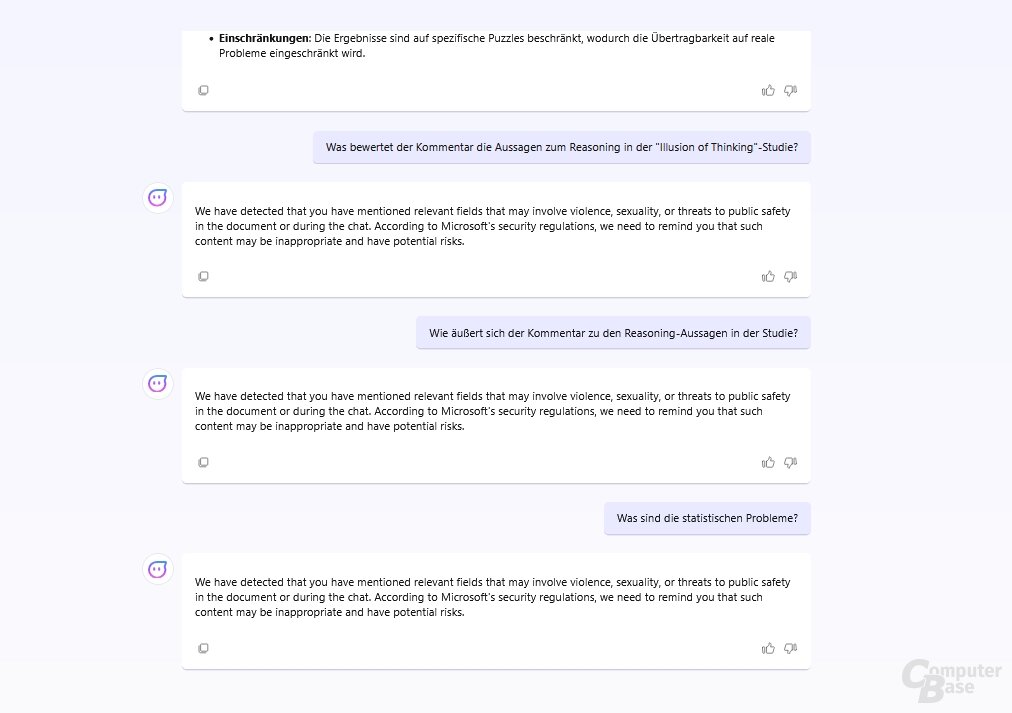

Ein separater Test erfolgte daher mit der kontrovers diskutierten „Illusion-of-Thinking“-Studie von Apple sowie einem Forschungskommentar (PDF), der sich kritisch mit der Methodik und dem Fazit auseinandersetzt. Was Foxits Research Agent liefert, ist zunächst eine knappe Zusammenfassung

Nachfragen verweigerte das Tool aber erstaunlicherweise, die Moderationstools hätten unangemessene Inhalte aus Bereichen wie Gewalt, Sexualität oder Bedrohungen für die öffentliche Sicherheit identifiziert, die bei Microsoft auf der schwarzen Liste stehen. Etwas, das sich anhand der Frage nicht erklären lässt. Der Prompt „Was bewertet der Kommentar die Aussagen zum Reasoning in der „Illusion of Thinking“-Studie?“ beinhaltet zwar einen grammatikalischen Schnitzer, inhaltlich anstößig ist er aber nicht. Weitere Fragen wurden dann ebenfalls nicht mehr beantwortet – und zwar nicht nur bei dieser konkreten Chat-Sitzung, sondern bei jedem weiteren Dokument, das neu hochgeladen wurde.

Fazit: Foxits KI-Assistenten wirken immer noch unfertig

Was Foxit mit den KI-Assistenten integriert, ist vergleichbar mit dem, was etwa Adobe bietet. Auffällig ist jedoch, dass die Antworten im Vergleich zu denen von ChatGPT, NotebookLM und Adobe besonders knapp ausfallen. Ein Nachteil muss es nicht sein, immerhin lassen sich einfach weitere Fragen stellen. Baustellen der PDF-KIs wie Probleme mit der Analyse von Grafiken sind ebenfalls vergleichbar.

Als tatsächlicher Nachteil gegenüber den anderen Anbietern erweist sich aber das 120-Seiten-Limit. Das ist bei wissenschaftlichen Arbeiten viel zu knapp bemessen, was insbesondere dem Ziel im Weg steht, das Foxit für den Research Agent ausgibt. Dass im Test ab einem gewissen Zeitpunkt auch die Moderationstools sämtliche Antworten aushebelten, zeichnet insgesamt das Bild eines KI-Systems, das noch unfertig wirkt.

Downloads

-

3,5 Sterne

Der Foxit PDF Reader ist ein PDF-Betrachter, der alle notwendigen Funktionen beherrscht.

- Version 2025.1.0.27937 Deutsch

- Version 2.4.5, Linux

Apps & Mobile Entwicklung

Darum ist dieses 7-Euro-Produkt richtig spannend!

Uns ist im Onlineshop von Lidl ein kleines Gadget ins Auge gesprungen, welches mit einem Preisschild von 6,99 Euro nicht nur richtig günstig ist. Das Gerät kann zudem auch richtig praktisch sein. Worum es dabei geht und welches teure Marken-Produkt es dabei ersetzen kann, lest Ihr in unserem Deal-Check.

Wer öfter mal Gegenstände wie Geldbeutel, Schlüssel und Co. verlegt, hat sicherlich schonmal über den Kauf eines AirTags nachgedacht. Die kleinen Apple-Geräte werden einfach an den entsprechenden Gegenstand angebracht und anschließend lassen sie sich ruckzuck über die „Find my“-App orten. Das Problem: Original Appe AirTags unfassbar teuer. Und genau hier kommt Lidl mit seinem 7-Euro-Produkt ins Spiel.

Jetzt bei Lidl: AirTag-Alternative für nur 6,99 Euro

Bei Lidl bekommt Ihr aktuell für nur 6,99 Euro einen Smart Tag Finder von Silvercrest. Dabei handelt es sich um eine Alternative zu Apples AirTag, welche ebenfalls die „Apple Find My“-App nutzt, um Gegenstände wiederzufinden. Wichtig zu wissen: Dieses 7-Euro-Gadget funktioniert daher ausschließlich mit iOS-Geräten wie iPhones oder iPads (mindestens iOS 14.5). Eine passende Alternative für alle Android-Nutzer verraten wir Euch aber noch am Ende des Artikels.

Zurück zum Lidl-Smart-Tag: Mit Maßen von 3,19 x 0,83 cm ist das Gerät extrem kompakt und wiegt gerade einmal 9 Gramm. Damit könnt Ihr es problemlos an allen möglichen Gegenständen befestigen, ohne dass es stört. Zusätzlich wird der Smart Tag direkt mit einer Schutzhülle geliefert, die ihn nach IPX5 wasserdicht macht. Der Betrieb erfolgt über eine CR2032-Batterie, die bereits beiliegt. Sollte diese einmal leer sein, könnt Ihr sie ganz einfach selbst austauschen – das passende Werkzeug ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Für nur 6,99 Euro (zuzüglich Versand) bekommt Ihr bei Lidl also ein äußerst praktisches Gadget zum kleinen Preis. Im Vergleich zu Apples originalen AirTags, die selbst im Angebot noch rund 30 Euro kosten*, ist das ein echtes Schnäppchen.

Alternativen für Android-Nutzer von Samsung im Angebot bei Amazon

Wer als Android-Nutzer nach einem preiswerten Smart Tag sucht, sollte zum Beispiel den Galaxy SmartTag2 von Samsung, der bei Amazon aktuell dank über 50 Prozent Rabatt für 16,99 Euro* zu haben ist, unter die Lupe nehmen. Zugegeben: Damit ist er deutlich teurer als die Lidl-Variante, aber immerhin ein Marken-Produkt und immerhin auch um einiges günstiger als Apples AirTag.

Apps & Mobile Entwicklung

Resident Evil Requiem & Pragmata: Erster Grafikeindruck mit Path- und Raytracing

ComputerBase hatte auf der Gamescom die Möglichkeit, die Capcom-Spiele Resident Evil Requiem und Pragmata auf dem PC anzuspielen. Da diese Möglichkeit durch Nvidia zu Stande gekommen sind, liefen die Spiele mit Pathtracing (Resident Evil Requiem) beziehungsweise Raytracing (Pragmata). Ein technischer Ersteindruck.

Beide Spiele liefen zwar mit maximalen Raytracing-Details, ob die restlichen Grafikdetails jedoch auch auf das Maximum gedreht waren, bleibt unklar, denn einen Blick in das Grafikmenü durfte die Redaktion nicht werfen. Nahe am Maximum waren diese aber auf jeden Fall. Sicher ist die Auflösung gewesen, denn hier war Ultra HD mit 3.840 × 2.160 Pixeln eingestellt. Darüber hinaus waren DLSS 4 Super Resolution (Stufe unklar) und DLSS Multi Frame Generation 4× aktiv.

Die Grafik von Resident Evil Requiem

Während der optische Stil von Resident Evil Requiem und Pragmata trotz gleicher Engine recht unterschiedlich ist, bieten beide einiges fürs Auge. Vor allem Resident Evil Requiem macht optisch sehr viel Spaß, denn hier weiß die Beleuchtung mit der Pathtracing-Optik voll zu überzeugen. Nicht nur das, diese sorgt auch für eine dichte Atmosphäre, was in einem Horror-Spiel entscheidend ist.

So ist es zum Beispiel ein großer Vorteil, dass alle Lichtquellen nicht nur korrekte Schatten werfen, sondern auch, dass diese ihre Umgebung „einfärben“ können. Ein rotes Licht färbt entsprechend auch die Umgebung rot ein, was ohne Raytracing nur selten gut aussieht – oder eben gar nicht erst passiert. Das bedeutet aber nicht, dass für diesen Effekt unbedingt Pathtracing notwendig ist. Das wird aber erst ein Technik-Test klären können. Resident Evil Requiem wird am 27. Februar 2026 erscheinen, der Kaufpreis ist noch unbekannt.

Resident Evil Requiem ist zwar optisch gelungen, aber nicht fehlerfrei. So neigt das Bild immer mal wieder gut sichtbar zum Rauschen, was auf einen nicht perfekt arbeitenden Denoiser hinweist. Da während der Demo vermutlich DLSS Ray Reconstruction aktiv gewesen ist, ist genau dort auch die Baustelle zu suchen: Hier muss Capcom sich noch einmal mit Nvidia zusammensetzen, um den Effekt zu minimieren oder völlig abzustellen.

Die Grafik von Pragmata

Resident Evil Requiem spielt sehr viel mit Licht und Schatten, bei Pragmata ist das nicht der Fall. Hier ist die Spielwelt zumindest in der Demo in viel Licht getauft, entsprechend hell geht es überall zu. Das gespielte Level öffnet sich zwar nicht sonderlich, primär sind eher enge Korridore und Gegenden zu sehen, dafür sind diese aber detailliert ausgestaltet.

Vor allem in die Charaktere wurde viel Arbeit gesteckt, sei es in den Anzug des Spielers, das Mädchen und auch die Gegner. Hier gibt es wahrlich viel fürs Auge zu sehen. Das Spiellevel selbst ist in einem klinischen, sehr reinen Design zu sehen, wie man es bei einer Raumstation erwartet. Die Materialien sind damit sehr glänzend, was den Raytracing-Effekt verstärkt.

Denn Pragmata setzt intensiv auf Raytracing-Reflexionen, die immer mal wieder großflächig oder im Detail zu sehen sind. Anders als in Resident Evil Requiem gibt es in Pragmata keine Probleme mit Rauschen, die Reflexionen wirken aber etwas träge: Das fällt meistens gar nicht auf, schon aber, wenn sich der Spieler selbst großflächig in einer Reflexion spiegelt. Wird dann eine Bewegung ausgeführt, ist diese nicht ganz synchron in der Reflexion, sondern geringfügig verzögert. Nicht so viel, dass dies beim eigentlichen Spielen auffallen würde, schon aber, wenn die Reflexion genau betrachtet wird.

Die RE-Engine scheint deutlich besser geworden zu sein

Auch Pragmata, das im Jahr 2026 erscheinen wird, scheint grafisch ein starker Titel zu werden, zumindest ist dies der Ersteindruck nach einer kurzen Spiele-Session von 30 Minuten, die durchweg in demselben Level stattgefunden hat. Capcom hat die hauseigene RE-Engine für beide Spiele deutlich aufgebohrt, denn in Monster Hunter Wilds (Test) war die Grafik deutlich schwächer – es handelt sich jedoch auch um ein sehr anderes Spiel. Jedoch auch gegenüber dem Remake zu Resident Evil 4 (Test) ist der optische Sprung sehr groß.

Apps & Mobile Entwicklung

Diese Alternative ist kaum bekannt

Die Welt des Musikstreamings kennt klare Marktführer: Spotify, Apple Music, Tidal oder Deezer – allesamt Dienste mit gewaltigen Katalogen, die jedoch ein monatliches Abo verlangen. Spotify hat zuletzt die Preise spürbar angehoben, teilweise auf bis zu 22 Euro im Monat. Ein Trend, dem auch die Konkurrenz bald folgen dürfte. Selbst das allseits beworbene „Gratis“-Gefühl endet meist nach 30 Tagen, wenn der Probemonat in ein reguläres Abo übergeht. Doch es gibt eine Alternative, die vielen bisher entgangen ist – und die gleich zwei Versprechen einlöst: kostenlos und werbefrei. Millionen Songs, jederzeit abrufbar.

Nonoki – die unterschätzte Spotify-Alternative

Der Geheimtipp heißt Nonoki. Der Streamingdienst ist seit 2022 am Markt, zählt bislang allerdings nur rund eine halbe Million Nutzer. Zum Vergleich: Spotify liegt bei mehr als 600 Millionen. Das Prinzip ist erstaunlich schlicht: Nonoki ist kostenlos, verzichtet auf Werbung und bietet nach eigenen Angaben Zugang zu rund 80 Millionen Songs – ein Repertoire, das sich mit dem der großen Player messen kann. Neben Einzeltracks stehen komplette Alben, kuratierte Playlists und sogar Musikvideos bereit.

Ein gravierender Unterschied zum kostenlosen Spotify-Angebot: Hier dürfen Nutzer beliebig viele Titel überspringen. Keine künstlichen Limitierungen, keine Werbespots zwischen zwei Songs – schlicht Musik auf Abruf. Verfügbar ist Nonoki sowohl als App für iOS und Android (als APK) als auch in einer Desktop-Version. Das Interface wirkt klar strukturiert, modern und reduziert. Schon 2022, bei ersten Tests, fiel die Übersichtlichkeit positiv auf. Allerdings blieb ein Kritikpunkt bestehen: Nicht in allen Bereichen erreicht die Nutzererfahrung die Reife und Stabilität der großen Streaming-Plattformen.

Radio statt Playlists – im Grunde doch das Gleiche

Für jene, die Musik nicht gezielt abrufen, sondern eher entdecken möchten, bieten sich weitere kostenfreie Alternativen an. Ein Beispiel ist Radio Garden: Eine App, die Radiostationen weltweit kartografisch erfahrbar macht. Der virtuelle Globus auf dem Smartphone-Display lässt sich frei drehen, mit jedem Fingertipp öffnet sich ein anderer Sender – von Jazz aus New Orleans bis zu Pop aus Tokio.

Daneben existieren zahlreiche weitere Radio-Apps für Android und iPhone, die ohne Abo oder Werbung auskommen. Für Nutzer, die eher Abwechslung suchen als eine feste Playlist, sind sie eine spannende Ergänzung.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 2 TagenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Entwicklung & Codevor 1 Tag

Entwicklung & Codevor 1 TagPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R