Künstliche Intelligenz

KI-Update DeepDive: Wie steht es um den AI Act?

AI Act und seine Stufen

Der AI Act oder auch die KI-Verordnung ist nach einem risikobasierten Ansatz aufgebaut. Es gibt inakzeptable Risiken und damit einhergehend auch KI-Systeme, die verboten sind. Dazu gehört etwa das sogenannte Social-Scoring. Diese Systeme sind bereits seit Anfang des Jahres verboten. Nun soll in einem nächsten Schritt GPAI reguliert werden. General Purpose AI sind jene Basismodelle, die für allgemeine Zwecke eingesetzt werden können – darunter fallen also die GPT-Modelle von OpenAI, Metas Llama oder Googles Gemini. Über die geplante Regulierung sprechen wir in diesem Deep-Dive des Podcasts mit Arnika Zinke, digital-politische Beraterin aus dem EU-Parlament. Denn der eigentliche Fahrplan scheint ins Wanken geraten zu sein. Doch Zinke sagt, viele Sorgen und Gerüchte seien unbegründet und zum Teil sogar mit Absichten gestreut.

Die kommende Stufe des AI Acts bringt noch eine weitere Unterteilung der Größe der Modelle mit – Größe meint verschiedene Kennzahlen wie etwa Parameter, aber auch Nutzer. Besonders große Modelle müssen mehr Pflichten einhalten. Ob auch KI-Modelle von dem französischen Anbieter Mistral oder der Bildgenerator Flux von Black Forest Labs dazugehören, ist noch unbekannt.

Für alle Anbieter von GPAI ist ein Code of Practice vorgesehen, eine Hilfe zur Umsetzung der Verordnung. An dem arbeiten, wie Zinke erklärt, Menschen aus der Politik, von Unternehmen, aus der Wissenschaft und aus der Zivilgesellschaft. Dabei sei dem Parlament besonders wichtig gewesen, dass Experten dabei sind, die den Aussagen der Big-Tech-Unternehmen etwas entgegenhalten können, also etwa, wenn die KI-Anbieter behaupten, etwas sei technisch gar nicht möglich, um Regulation abzuwenden.

Code of Practice für KI-Anbieter

„Grundsätzlich ist es so, dass kein Provider dem folgen muss, es ist ein freiwilliger Code, und man kann auch auf andere Weise den AI Act umsetzen“, sagt Zinke. Deswegen sei auch die ganze Debatte, die es aktuell gebe, um diese Unterschrift vor allem von den Big-Tech-Firmen gepusht. Es klinge derzeit manchmal, als könne der ganze AI Act noch scheitern. Dem sei nicht so, versichert Zinke. Es gehe aktuell darum, ob es eine längere Implementierungspflicht geben könne.

Zinke rechnet damit, dass der Code of Practice sehr zeitnah veröffentlicht wird. Eigentlich sollte er bereits im Mai verfügbar sein. Nun bleibt den Anbietern wenig Zeit für die Umsetzung, allerdings seie diese ja bei der Ausarbeitung des Codes dabei gewesen.

Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im „KI-Update“ von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags beleuchten wir mit Experten die unterschiedlichen Aspekte der KI-Revolution.

KI-Regulierung nur für große Anbieter

Zur Regulierung für GPAI gehören etwa Transparenzpflichten, es soll offengelegt werden, welche Daten für das Training genutzt wurden, es gehe um den Energieverbrauch.

„Und dann gibt es eben noch diesen kleinen Extra-Teil, der nur wirklich für die absoluten Top-Modelle gilt, die entweder sehr viel Energie verbrauchen beziehungsweise sehr viel Computerkapazität verwenden oder die zum Beispiel von sehr, sehr vielen Menschen genutzt werden“, sagt Zinke. Für diese Top-Modelle gelten dann noch zusätzliche Risikoabschätzungen, die sie machen müssen, und die sie der Kommissionvorlegen müssen. „Da reden wir zum Beispiel von Risikoabschätzungen; ob sich die KI sozusagen verselbstständigen kann, ob es zu Nuklearkatastrophen kommen kann oder großen Infrastrukturproblemen.“ HInzukämen Abschätzungen, die Desinformationen und Diskriminierung betreffen, sowie Data-Poisoning, also absichtlich vergiftete Trainingsdaten.

Standards und die Simplifizierung

Neben dem Code of Practice soll es auch bei der Ausarbeitung der Standards zu Verzögerungen kommen. Wo genau es hapert, ist allerdings derzeit unklar. Es steht im Raum, ob es hier einen Stop-the-Clock geben wird, also einen Aufschub. Auch Henna Virkkunen, Vize-Exekutivpräsidentin der Kommission, hat bereits bestätigt, dass darüber gesprochen werde. Damit soll Unternehmen mehr Zeit bei der Umsetzung gelassen werden, bis alle Fragen geklärt sind.

Problematisch erscheinen vielen Anbietern die Überschneidungen mit der DSGVO. Es geht etwa um Auskunftspflichten und das Recht auf Richtigstellung bei Daten zur eigenen Person. Geplant ist eine Überprüfung der Gesetze, doch diese Simplifizierung, die dabei herauskommen soll, wird frühestens gegen Ende des Jahres Ergebnisse bringen. „Dem möchte ich nicht vorhergreifen, denn der Sinn dieses Digital Fitness Checks ist ja genau herauszufinden, wo es Schwierigkeiten gibt.“ Idealerweise hätte man natürlich Überschneidungen und Widersprüche bereits bei der Erarbeitung der Gesetze ausgebügelt. Laut Zinke nutzen aber aktuell gerade solche Akteure, denen die DSGVO schon immer ein Dorn im Auge war, dieses Narrativ der Simplifizierung und unnötigen Überschneidungen sowie der Überregulation.

Dabei findet Zinke, sei es enorm wichtig, dass Unternehmen Rechtssicherheit haben und es ein einheitliches Regelwerk gebe. Oft werde vergessen, dass gerade diese Rechtssicherheit einen Rahmen bilde, in dem Startups gedeihen können. „Auch in den USA ist fehlende Regulierung ein Problem, jeder Bundesstaat hat andere KI-Gesetze, und schlussendlich übernehmen die großen Unternehmen einfach jedes Startup.“

(emw)

Künstliche Intelligenz

VR ohne Übelkeit: Wie sich Motion Sickness vermeiden lässt

Menschen möchten Virtual-Reality-Welten so erkunden, wie sie es aus Videospielen gewohnt sind. Doch während für echte Fortbewegung meist der Platz fehlt, bringt die virtuelle Fortbewegung für viele ein ganz anderes Problem mit sich: Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen. Wer VR-bedingte Motion Sickness erlebt hat, weiß, wie schnell aus Faszination Frust werden kann. Auch wenn die Beschwerden nach einiger Zeit von selbst abklingen, hinterlässt die Erfahrung oft einen bleibenden Eindruck.

Das Problem ist weitverbreitet: Laut einer deutschen Studie aus dem Jahr 2021 haben rund zwei Drittel der Personen, die VR-Erfahrung haben, schon einmal Motion Sickness erlebt. Sie war zudem das mit Abstand am häufigsten genannte Hindernis bei der Nutzung von Virtual Reality. Die Ergebnisse legen nahe, dass Motion Sickness noch immer ein großes Problem für die VR-Branche darstellt und die Verbreitung der Technologie hemmt.

Besonders häufig betroffen sind Einsteiger, die VR zum ersten Mal ausprobieren und sich danach für lange Zeit oder dauerhaft davon abwenden. Das ist bedauerlich, da sich das Risiko mit etwas Vorwissen deutlich verringern lässt. Dieser Ratgeber erklärt das Phänomen und vermittelt, wie man Motion Sickness vermeiden kann.

Was versteht man unter Motion Sickness?

Motion Sickness bezeichnet in diesem Ratgeber ein vorübergehendes körperliches Unwohlsein, das durch die Nutzung von VR-Headsets verursacht wird. Zu den Symptomen zählen Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen, übermäßiges Schwitzen, Blässe und in schweren Fällen sogar Erbrechen.

Der aus dem Englischen stammende Begriff „Motion Sickness“ ist unpräzise und umfasst mehr als nur VR-bedingtes Unwohlsein. Unter ihn fallen etwa auch Phänomene wie Seekrankheit. Auch wenn eine Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Formen von Motion Sickness besteht, können sich Ursachen und Symptomatik unterscheiden. In der wissenschaftlichen Literatur wird daher meist der Begriff „Cybersickness“ verwendet, wenn speziell VR-bedingtes Unwohlsein gemeint ist.

Eine direkte Übersetzung dieses Begriffs ins Deutsche ist schwierig: „Cyberkrankheit“ oder „VR-Krankheit“ klingen nach einer chronischen Beschwerde, während Motion Sickness in Wirklichkeit eine akute Reaktion des Körpers ist. „VR-Übelkeit“ greift ebenfalls zu kurz, da der Ausdruck nur eines von vielen Symptomen benennt. „VR-Unwohlsein“ trifft das Phänomen noch am ehesten. Da sich jedoch „Motion Sickness“ im Deutschen als gebräuchlichster Begriff etabliert hat, verwenden wir nachfolgend diesen Ausdruck, wenn wir VR-bedingtes Unwohlsein meinen.

Motion Sickness in der Wissenschaft

Motion Sickness ist ein komplexes Phänomen, dessen Ursachen wissenschaftlich nur teilweise geklärt sind. Der bekannteste und zugleich plausibelste Erklärungsansatz ist die Sensory-Conflict-Theorie.

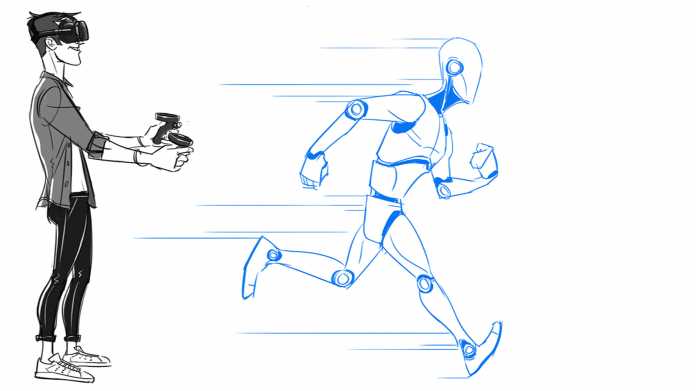

Motion Sickness tritt am häufigsten auf, wenn sich Nutzer virtuell durch eine VR-Umgebung bewegen, während sie im realen Leben sitzen oder stehen. Dabei entsteht ein sensorischer Konflikt zwischen der Bewegung, die die Augen wahrnehmen, und dem Stillstand, den das vestibuläre System – also der Gleichgewichtssinn – registriert. Dass Menschen dabei schlecht wird, lässt sich unter anderem evolutionär erklären: Der Körper interpretiert die Wahrnehmungskonflikte als Anzeichen einer Vergiftung und verursacht Übelkeit, um das vermeintliche Gift durch Erbrechen auszuscheiden.

Virtuelle Fortbewegung ist befreiend, aber auch die häufigste Ursache für Motion Sickness.

(Bild: Meta)

Eine Schwäche dieser Theorie ist, dass sie viele, aber längst nicht alle Ursachen für Motion Sickness erklärt, die außerhalb solcher Wahrnehmungsszenarien auftreten kann. Wie sich gleich zeigen wird, können bei VR-bedingtem Unwohlsein auch rein technische sowie individuelle Faktoren eine Rolle spielen. Menschen reagieren überhaupt sehr unterschiedlich auf Virtual Reality: Manche verspüren schon bei schwachen Reizen Unwohlsein, während andere selbst bei intensiver virtueller Fortbewegung keinerlei Symptome entwickeln. Diese Vielfalt an Ursachen und individuellen Reaktionen macht die Erforschung von Motion Sickness zu einer großen Herausforderung, die verschiedene Erklärungsansätze erfordert.

Auch das Fehlen standardisierter Metriken ist ein Problem. Wissenschaftlich wird Motion Sickness mit sehr unterschiedlichen Methoden erfasst: durch Fragebögen wie den „Virtual Reality Symptom Questionnaire“ (VRSQ), durch biometrische Messverfahren wie Herzfrequenzvariabilität-Monitore (HRV) und Eye-Tracking-Systeme und neuerdings auch durch KI-gestützte Analysen biometrischer und neurophysiologischer Signale. Der Mangel an vergleichbaren großen Datenmengen hemmt sowohl die genaue Messung von Motion Sickness als auch die Entwicklung verallgemeinerbarer Modelle.

Motion Sickness hat viele Ursachen

Die Forschungslage ist aufgrund zahlreicher Veröffentlichungen schwer zu überblicken. Eine Übersicht bietet die 2024 erschienene, frei im Internet verfügbare Arbeit „Are you feeling sick? – A systematic literature review of cybersickness in virtual reality„. Sie wertet 223 Studien aus und fasst die in über 30 Jahren Forschung identifizierten Ursachen und Gegenmaßnahmen für VR-bedingtes Unwohlsein zusammen.

Die Forscher unterscheiden zwischen internen und externen Faktoren. Interne Faktoren sind personenspezifisch, also individuell. Darunter fallen unter anderem Alter, Geschlecht sowie körperliche und emotionale Verfassung. Während das Alter nachweislich Einfluss auf die Anfälligkeit für Motion Sickness hat, ist umstritten, ob auch das Geschlecht eine Rolle spielt. Schlechter Schlaf, neurologische Beeinträchtigungen und negative Emotionen können nach einigen Studien das Auftreten von Motion Sickness begünstigen.

Die in der Forschungsarbeit vorgeschlagene Taxonomie der Ursachen von Motion Sickness.

(Bild: Nilotpal Biswas et al.)

Die externen Faktoren unterteilen die Forscher in Hard- und Software. Bei der Hardware spielen Werte wie Auflösung, Bildrate, Latenz und Sichtfeld eine Rolle. Eine Studie legt nahe, dass Auflösungen ab 2K keinen Einfluss mehr auf Motion Sickness haben, während eine andere 120 Hertz als „wichtige Schwelle“ für deren Vermeidung bezeichnet. Während aktuelle Headsets wie die Meta Quest 3 diese Auflösung erreichen, laufen die meisten VR-Spiele aus Leistungsgründen mit 90 oder sogar nur 72 Hertz und damit unter diesem Wert. Bei der Latenz, also der Verzögerung zwischen einer Eingabe und ihrer visuellen Umsetzung, gilt ein Wert von 20 Millisekunden als Goldstandard. Liegt er deutlich darüber, steigt das Risiko für Motion Sickness. Auch wenn sich VR-Hardware in den vergangenen zehn Jahren stark weiterentwickelt hat und ihr Einfluss auf Motion Sickness deutlich verringert wurde, ist sie längst nicht perfektioniert und wird auf absehbare Zeit ein Faktor bleiben.

Der häufigste und stärkste Auslöser für Motion Sickness ist aber nach wie vor die Software, also die Inhalte, die VR-Nutzer erleben. Auf ihre Rolle gehen wir im folgenden Praxisteil des Ratgebers näher ein.

Tipp Nr. 1: Auf die Hardware achten

Veraltete Technik kann Motion Sickness begünstigen. Beim Kauf eines VR-Headsets sollte man daher möglichst ein aktuelles Modell wählen. So ist sichergestellt, dass Auflösung, räumliches Kopftracking, geringe Latenz und eine Bildrate von mindestens 90 Hz den empfohlenen Standards entsprechen. Veraltete Billiglösungen, bei denen das Smartphone in eine Halterung eingesetzt wird und als Display dient, sind aufgrund unzureichender Leistungsmerkmale berüchtigt dafür, Motion Sickness auszulösen.

Von uralten Lösungen wie Google Cardboard und Samsung Gear VR sollte man die Finger lassen.

(Bild: Samsung)

Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass aktuelle VR-Technik frei von Schwächen ist: Quest 3S etwa bietet im Gegensatz zu Quest 3 keine präzise Anpassung des Linsenabstands an den individuellen Augenabstand, was bei starker Abweichung Motion Sickness begünstigen kann. Playstation VR2 wiederum weist bei maximaler Displayhelligkeit eine leichte Bewegungsunschärfe auf und setzt in manchen Spielen eine Rendertechnik ein, die Ghosting verursacht. Beides sind Effekte, die bei empfindlichen Personen Motion Sickness auslösen können. Letztlich hilft nur, die Geräte selbst auszuprobieren.

Tipp Nr. 2: Geeignete Software wählen

Motion Sickness entsteht, wie bereits erwähnt, meist dann, wenn sich Nutzer virtuell durch eine VR-Umgebung bewegen, während sie im realen Leben sitzen oder stehen, also eine Diskrepanz zwischen echter und virtueller Fortbewegung herrscht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die virtuelle Fortbewegung per Analogstick oder Knopfdruck ausgelöst wird oder die virtuelle Welt ohne eigenes Zutun an Spielern vorbeizieht. Für den Einstieg sollte man daher Erfahrungen und Spiele meiden, bei denen solche Effekte stark ausgeprägt sind, etwa temporeiche Ego-Shooter oder virtuelle Achterbahnfahrten.

Virtuelle Achterbahnfahrten sind nicht für den Einstieg in VR geeignet.

(Bild: B4T Games, Epic Roller Coasters)

Bei 180- und 360-Grad-Videos empfiehlt es sich, Filme mit unbewegter Kamera zu wählen. Da die Blickperspektive, anders als in VR-Apps, fest definiert ist, sind räumliche Kopfbewegungen möglichst zu unterlassen. Andernfalls kann auch hier eine Diskrepanz entstehen: In diesem, dem normalen Fall entgegengesetzten Szenario registriert der Gleichgewichtssinn Bewegung, während die Augen keine Bewegung wahrnehmen.

Die Komfortstufen-Orientierung versteckt sich unter den „Zusätzlichen Details“ einer App im Quest Store.

(Bild: tobe)

Meta bietet im Quest Store eine Komfortstufen-Orientierung für VR-Apps an, die von „Angenehm“ über „Moderat“ bis „Intensiv“ reicht. Es lohnt sich daher, vor dem Kauf einer VR-App einen Blick darauf zu werfen. Der PlayStation Store und Steam verfügen über kein standardisiertes Komfortbewertungssystem. In diesen Fällen können Tests in Online-Publikationen oder auf YouTube Orientierung geben.

Tipp Nr. 3: Mit App-Einstellungen experimentieren

VR-Entwickler haben Umwege und Tricks erfunden, die es VR-Nutzern ermöglichen, virtuelle Welten auch dann komfortabel zu erkunden, wenn reale und virtuelle Fortbewegung nicht übereinstimmen.

Viele VR-Spiele bieten neben fließender Fortbewegung per Analogstick auch Teleportation an, da das Springen von Punkt zu Punkt deutlich seltener Motion Sickness verursacht. Soll die virtuelle Fortbewegung unbedingt fließend sein, lässt sich in der Regel ein Tunnelblick aktivieren. Die Verengung des Sichtfelds ist eine der wirksamsten Maßnahmen gegen Motion Sickness. Virtuelle Drehungen um die eigene Achse werden für die meisten Menschen verträglich, wenn sie sprunghaft in Schritten von 30 oder 45 Grad erfolgen. Kompromissfrei ist keine dieser Lösungen, da sie mit Einbußen bei der Immersion verbunden sind.

Beispielhafte Komfortoptionen aus dem VR-Spiel „Batman: Arkham Shadow“.

(Bild: tobe)

Die meisten modernen VR-Spiele bieten zahlreiche Optionen, mit denen sich die Spielerfahrung an die individuelle Verträglichkeit anpassen lässt. Diese auszuprobieren und die eigenen Grenzen kennenzulernen, ist für Einsteiger unerlässlich und kann den Unterschied zwischen unbeschwerter VR und lähmender Motion Sickness machen.

Tipp Nr. 4: Fortbewegungsarten ausprobieren

Über diese Techniken hinaus haben VR-Entwickler eine schier unüberschaubare Zahl virtueller Fortbewegungsarten erfunden: Die Online-Datenbank Locomotion Vault listet mehr als 100 verschiedene Ansätze, viele davon mit dem Ziel, Motion Sickness vorzubeugen. Es lohnt sich daher, verschiedene VR-Spiele und ihre jeweiligen Fortbewegungsarten auszuprobieren. Man kann im Vorhinein nie wissen, was einem persönlich am besten zusagt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

In Spielen wie „Racket Club“ entspricht jede virtuelle Bewegung einer realen Bewegung, was das Risiko von Motion Sickness minimiert.

Doch selbst wer keinerlei virtuelle Fortbewegung verträgt, muss nicht auf VR verzichten: Es gibt zahlreiche Spiele, die ganz ohne auskommen, darunter Klassiker wie Beat Saber, Job Simulator und Superhot VR. Ob im Sitzen, Stehen oder Herumgehen im eigenen Raum („Roomscale-VR“): Jede virtuelle Bewegung entspricht hier der realen, was das Risiko von Motion Sickness deutlich reduziert.

Tipp Nr. 5: Die eigenen Grenzen respektieren

Beim direkten Umgang mit Motion Sickness gilt es, einige wichtige Punkte zu beachten. Studien zeigen, dass sich Symptome verstärken, je länger am Stück sich Nutzer VR-Inhalten aussetzen, die Beschwerden hervorrufen. Deshalb sollte man Symptome nie „auszusitzen“ versuchen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gehirn durch Konditionierung Virtual Reality mit Motion Sickness verknüpft, was den VR-Konsum langfristig erschweren kann. Für empfindliche Personen sind daher kurze VR-Sitzungen und regelmäßige Pausen zu empfehlen.

heise online XR-Briefing abonnieren

Demnächst neu: Jeden zweiten Montag, liefern wir Ihnen die wichtigsten Entwicklungen der XR-Branche. Damit Sie alles im Blick behalten.

E-Mail-Adresse

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Positiv stimmt, dass Forschungsergebnisse auf einen möglichen Gewöhnungseffekt hindeuten: Studien zeigen, dass Personen mit VR-Vorerfahrung seltener Symptome entwickeln als völlige Neulinge und dass die Intensität der Symptome nach wiederholten Erfahrungen allmählich abnehmen. Die Forscher empfehlen anfälligen Menschen kurze Sitzungen bis zum Auftreten erster Beschwerden, gefolgt von schrittweise längeren Einheiten nach vollständiger Erholung. Eine Gewöhnung ist jedoch ein langfristiger Prozess ohne Erfolgsgarantie. Wichtig bleibt daher, die eigenen Grenzen zu respektieren.

Tipp Nr. 6: Hilfsmittel nutzen

Die Forschung zählt eine Reihe von Hilfsmitteln auf, die Symptome lindern können: Ingwer, frei verkäufliche Medikamente und Akupressur-Armbänder gegen Übelkeit, Kaugummi und sogar Alkohol. Experimentellen Studien zufolge können auch Pfefferminzduft, spezielle Atemübungen und angenehme Musik helfen, Motion Sickness vorzubeugen. Nutzer sollten sich jedoch bewusst sein, dass diese Maßnahmen lediglich die Symptome lindern, nicht aber die Ursachen für Motion Sickness beseitigen.

Für PC-VR-Nutzer gibt es das Software-Tool OVR Locomotion Effect, das einen Tunnelblick simuliert, falls VR-Apps diesen nicht von Haus aus unterstützen. Mithilfe von Natural Locomotion können sich Nutzer durch Laufen auf der Stelle und Schwingen der Arme durch virtuelle Welten bewegen. Beide Methoden können helfen, Motion Sickness zu vermeiden.

Für ein beschwerdefreies VR-Erlebnis braucht es keine ausgefallene Hardware.

(Bild: Yaw VR)

Auf Hardware-Seite wurden zahlreiche Ansätze gegen Motion Sickness erprobt: von Laufmaschinen, Bewegungsplattformen und rotierenden Stühlen über motorisierte VR-Schuhe bis zu vibrierenden Gurten und Kopfbändern, die den Gleichgewichtssinn passend zur virtuellen Bewegung stimulieren. Doch keine dieser Lösungen hat sich bislang durchgesetzt.

Ein Wundermittel gegen Motion Sickness gibt es nicht, dafür ist das Phänomen zu komplex und individuell. Wer jedoch das Medium und die eigenen Grenzen gut kennt, kann sich wirksam davor schützen.

(tobe)

Künstliche Intelligenz

Bericht: Apple beendet angeblich kostenlose Baseball-Übertragungen

Es ist ein nettes Goodie, an das sich Fans amerikanischer Sportarten seit Jahren gewöhnt haben: Nutzer von Apple TV+ erhalten jeden Freitag frische Partien der obersten amerikanischen Baseballliga MLB (Major League Baseball) zur Ansicht bei dem Streamingdienst – und später auch als Aufzeichnung. Anfangs, ab 2022, gab es den Service sogar gratis, mittlerweile muss man das TV+-Gesamtangebot für vergleichsweise schmale 9,99 Euro im Monat abonniert haben. Doch das Thema Baseball könnte nun enden: Einem Bericht eines Yahoo-Sports-Reporters zufolge erwägt man bei Apple, den Vertrag mit MLB frühzeitig zu kündigen, obwohl dieser noch bis 2028 läuft.

Hü und Hott beim Baseball

Zuvor hieß es im Juni allerdings noch, Apple könne sein Baseball-Angebot sogar ausweiten, TV-Sendern auch noch die Rechte für Sonntagsübertragungen wegschnappen. Damals wollte das Disney gehörende Sportsendernetzwerk ESPN die Rechte loswerden, wobei auch der große TV-Kanal NBC zu den Mitbietenden gehört haben soll.

Das Besondere an Apples Vertrag ist, dass der Konzern die MLB-Rechte international hat – er übertragt die Freitagspartien also auch in alle Welt, etwa nach Europa. Die Aufmachung entspricht dabei dem, was man von TV-Übertragungen kennt: So gibt es zwar keine Werbeblöcke, doch Apple nutzt Sponsoren, interessanterweise auch schon Google oder andere direkte Konkurrenten.

Apple könnte noch bis 2028 übertragen

Dem Yahoo-Sports-Reporter Kendall Baker zufolge ist Apple angeblich „vollkommen raus“. Stattdessen würden NBC und sein Streamingangebot Peacock übernehmen. „Ruhe in Frieden, Friday Night Baseball [bei Apple]“, schreibt Baker. Netflix solle wiederum die Home-Run-Derby-Serie erhalten, während ESPN doch noch „drin“ ist: als Aufkäufer von MLB.TV, dem eigenen Streamingangebot der Liga.

In einem später erschienenen Bericht von Baker, den er mit seinem Kollegen Jeff Tracy verfasst hat, scheinen die Veränderungen bei Apple und der MLB allerdings weniger in Stein gemeißelt. Auf Yahoo Sports schreiben sie, es könne auch sein, dass der Apple-Deal, der bis 2028 laufen soll, auch bestehen bleiben könne. Das Paket für den Freitag sei jenes, bei dem es „die wenigste Klarheit“ gebe. Der Verkauf von MLB.TV und der Deal mit Netflix seien aber „nahezu sicher“ und könnten „in den kommenden Tagen“ bekannt gegeben werden.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Android 16 QPR2: Google veröffentlicht erste Beta für nächstes Update

Während das Update auf Android 16 QPR1 (Quarterly Platform Release) mit der neuen Material-3-Expressive-Bedienoberfläche in wenigen Tagen oder Wochen auf Pixel 6 bis 9 landen dürfte, bereitet Google mit der QPR2 schon das nächste Update vor. Es kann über das Android-Beta-Programm auf Pixel-Geräten ausprobiert werden. Die neue Android-Version bringt abermals neue Funktionen mit sich. Unter anderem will Google den Wechsel von iOS auf Android reibungsloser gestalten.

Android 16 QPR2

Mit dem Update auf Android 16 QPR2, das als erste Beta mit der Versionsnummer BP41.250725.006 für Pixel-Smartphones 6 bis 9 sowie das Pixel Tablet vorliegt, integriert Google unter anderem eine Erweiterung des Dark Themes. Wenn die Funktion vom Nutzer aktiviert wird, invertiert das „System auf intelligente Weise die Bedienoberfläche von Apps“, die standardmäßig kein dunkles Theme anbieten.

Android 16 QPR2 bringt unter anderem ein erweitertes Dark Theme

(Bild: Google)

Laut Google handelt es sich bei diesem Feature um eine Barrierefreiheitsfunktion für Menschen mit Sehschwäche oder Lichtempfindlichkeit. Sie könne aber auch von Nutzern verwendet werden, die ein systemweites Dark-Theme bevorzugen. Der Konzern empfiehlt Entwicklern und Unternehmen, für ihre Apps ein natives dunkles Design anzubieten. Nur so hätten Entwickler „die vollständige Kontrolle über das Erscheinungsbild Ihrer App“.

Android 16 – App-Theming in QPR1 (links) und QPR2.

(Bild: heise medien)

Überdies implementiert Google mit der Android-Version automatisch ein themenbezogenes Symbol für Apps, wenn sie kein entsprechendes Symbol für das dynamische Theme von Android bereitstellen. Das System wendet laut Google dann einen Farbfilteralgorithmus auf das vorhandene App-Symbol an, „um es in einem monochromen Stil darzustellen, sodass es sich in das vom Benutzer gewählte Theme integrieren lässt“. Neu ist außerdem, dass die Bedienoberfläche der App vollständig interaktiv bleibt, wenn das System-Sharesheet geöffnet ist.

Leichterer Wechsel von iOS zu Android

Mit Android 16 QPR2 integriert Google eine neue Datenübertragungs-API für Drittanbieter. Das soll eine „zuverlässigere und sicherere Datenmigration zwischen Android- und iOS-Geräten“ ermöglichen. Apps von Drittentwicklern können für die Teilnahme an plattformübergreifenden Datenübertragungen aktiviert werden, so Google.

Lesen Sie auch

Ein Migrationstool für den Wechsel zwischen den Betriebssystemen Android und iOS oder umgekehrt gibt es bereits von beiden Unternehmen. Google strebt nun an, die App-Übertragung noch einfacher zu gestalten.

Neu ist ferner die Möglichkeit, PDF-Dokumente mit nativen Werkzeugen zu annotieren, zu bearbeiten und zu signieren. Weiter können Nutzer auf dem Sperrbildschirm Widgets ablegen; das war bisher nur auf dem Pixel-Tablet möglich.

Android 16 QPR2 sorgt zudem für mehr Sicherheit: Mit der neuen Version führt Google ein umfangreiches Upgrade der Identitätsprüfungsfunktion von Android ein. Die Diebstahlschutzfunktion soll jetzt noch mehr Apps vor unbefugtem Zugriff schützen: Wenn die Identitätsprüfung in Android 16 QPR2 aktiviert ist, dürfen Apps die Bildschirmsperrdaten (PIN, Muster oder Passwort) nicht mehr akzeptieren, wenn eine biometrische Abfrage verlangt wird.

Weitere Features

Mit Android 16 QPR2 ziehen noch weitere Features ein: Das Update bringt IAMF-Decoding (Audio Model and Formats) und bietet persönliches Audio-Sharing im Output-Switcher, so Google. Der IAMF-Decoder unterstützt Opus-, PCM-, AAC- und FLAC-Audio in IAMF-Dateien und entspricht Google zufolge dabei vollständig der IAMF-Spezifikation.

Ferner fügt Google AAudio-APIs einen HDR/SDR-Helligkeitsregler hinzu. Zudem wurde das Companion-Device-Management und die Netzwerkprivatsphäre beim MediaRouter verbessert. Entwickler sollten einen Blick in die Ankündigung und die weitere Dokumentation werfen.

Android 16 QPR2 mit kleinem SDK-Release

Google weist darauf hin, dass diese Version die erste Android-Beta mit einer kleineren SDK-Version ist. Das neue SDK ermögliche es dem Unternehmen, „schneller Innovationen mit neuen Plattform-APIs zu entwickeln, die außerhalb unseres üblichen jährlichen Zeitplans bereitgestellt werden“.

Android 16 SDK Release Timeline.

(Bild: Google)

Im Unterschied zur großen Plattformversion im zweiten Quartal (mit dem Release von Android 16), seien Änderungen in der QPR2 „weitgehend additiv und so konzipiert, dass zusätzliche App-Tests auf ein Minimum reduziert werden“ können.

Android 16 QPR 2 erscheint im 4. Quartal

Laut Google wird das fertige Update für Pixel-Geräte im Laufe des vierten Quartals veröffentlicht. In den vergangenen Jahren hatte Google sein QPR-Update als Pixel-Drop im Dezember freigegeben.

Die Beta steht für Googles Smartphone-Modelle Pixel 6, 6 Pro, 6a, Pixel 7, 7 Pro, 7a, Fold, Pixel 8, 8 Pro, 8a, Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a sowie das Pixel Tablet zur Verfügung. Nutzer, die ihr Gerät bereits im Beta-Programm registriert haben, erhalten das Update automatisch.

(afl)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 2 TagenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken