Künstliche Intelligenz

Quantencomputing: Ein Paradigmenwechsel für die Softwareentwicklung

Quantencomputing stellt einen grundlegenden Wandel in der Informationsverarbeitung dar. Es geht über die binäre Logik hinaus, die über Jahrzehnte hinweg das Rechnen mit Computern geprägt hat. Während klassische Rechner mit Bits arbeiten, die sich eindeutig im Zustand 0 oder 1 befinden, nutzen Quantencomputer die seltsamen Eigenschaften der Quantenmechanik. Sie verarbeiten Quantenbits (Qubits), die sich gleichzeitig in mehreren Zuständen befinden können.

Prof. Dr. Michael Stal arbeitet seit 1991 bei Siemens Technology. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Softwarearchitekturen für große komplexe Systeme (Verteilte Systeme, Cloud Computing, IIoT), Eingebettte Systeme, und Künstliche Intelligenz.

Er berät Geschäftsbereiche in Softwarearchitekturfragen und ist für die Architekturausbildung der Senior-Software-Architekten bei Siemens verantwortlich.

Wer als Softwareentwickler Quantencomputing verstehen möchte, muss nicht nur neue Programmierparadigmen begreifen, sondern auch die zugrunde liegende Physik erfassen, die diese Art der Berechnung überhaupt ermöglicht.

Die große Hoffnung beim Quantencomputing liegt in seiner Fähigkeit, bestimmte Problemklassen exponentiell schneller zu lösen als klassische Rechner. Dazu gehören etwa das Zerlegen großer Zahlen in ihre Primfaktoren, das Durchsuchen unsortierter Datenbanken und die Simulation quantenmechanischer Systeme selbst. Quantencomputing stellt allerdings keine bloß schnellere Version klassischer Computertechnik dar. Es erfordert ganz eigene Algorithmen und völlig andere Denkweisen beim Lösen von Problemen.

Ein von mir entwickelter Quanten-Simulator in Python ist auf GitHub verfügbar. Wer eigene Skripte oder Kommandos im Simulator ausprobieren möchte, kann dies dort tun.

Klassische vs. Quanteninformationstheorie

In der klassischen Informatik erfolgt die Informationsspeicherung in Bits. Jedes Bit repräsentiert entweder 0 oder 1. Alle klassischen Operationen lassen sich als Manipulationen dieser Binärwerte durch logische Gatter wie AND, OR und NOT verstehen. Der Zustand eines klassischen Systems mit n Bits lässt sich beschreiben, indem der Wert jedes Bits festgelegt wird – insgesamt sind dafür n Informationen notwendig.

In der Quanteninformationstheorie gelten andere Prinzipien. Ein Qubit kann sich gleichzeitig in einer Überlagerung der Zustände 0 und 1 befinden. Diese Überlagerung lässt sich mathematisch als Linearkombination der beiden Basiszustände beschreiben. Ein System mit n Qubits kann sich in einer Überlagerung aller 2n möglichen klassischen Zustände befinden. Zur vollständigen Beschreibung eines solchen Zustands sind im Allgemeinen 2n komplexe Zahlen nötig.

Diese exponentielle Skalierung verleiht Quantenrechnern ihr Potenzial, bringt aber auch große Komplexität mit sich. Im Gegensatz zu klassischen Bits lassen sich Qubits nicht beliebig kopieren – das No-Cloning-Theorem schließt dies aus. Wird ein Qubit gemessen, geht seine Überlagerung verloren. Es springt dann in einen der beiden Basiszustände 0 oder 1.

Grundlegendes zur Quantenmechanik

Wer Quantencomputing verstehen will, muss sich mit quantenmechanischen Phänomenen befassen, für die es in der klassischen Welt keine Entsprechungen gibt.

Überlagerung bildet das Fundament der Quantenberechnung. Ein Qubit in Überlagerung befindet sich gleichzeitig in einer Kombination aus 0 und 1 – solange keine Messung erfolgt. Dieses Prinzip lässt sich anschaulich mit Schrödingers berühmtem Gedankenexperiment vergleichen, in dem eine Katze gleichzeitig lebendig und tot ist. Allerdings bleibt diese Analogie oberflächlich – denn im Quantenbereich lässt sich Überlagerung exakt kontrollieren und gezielt manipulieren.

Mathematisch sieht ein Qubit-Zustand so aus: |ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩. Dabei sind α und β komplexe Zahlen, sogenannte Wahrscheinlichkeitsamplituden. Es gilt stets |α|² + |β|² = 1. Die Notation mit senkrechten Strichen und spitzen Klammern stammt aus der Dirac-Schreibweise, die in der Quantenmechanik üblich ist. Wird das Qubit gemessen, besteht mit Wahrscheinlichkeit |α|² ein Ergebnis 0 und mit Wahrscheinlichkeit |β|² ein Ergebnis 1.

Verschränkung ist ein weiteres, rein quantenmechanisches Phänomen. Dabei treten zwei oder mehr Qubits in einen Zustand, der sich nicht mehr als Produkt einzelner Zustände beschreiben lässt. Einstein sprach in diesem Zusammenhang von „spukhafter Fernwirkung“. Doch obwohl dabei sofortige Korrelationen über große Entfernungen möglich sind, bleibt eine Kommunikation mit Überlichtgeschwindigkeit ausgeschlossen. Verschränkung bildet die Grundlage vieler Quantenalgorithmen und ist essenziell für Quanten-Fehlerkorrektur.

Sobald zwei Qubits verschränkt sind, entscheidet die Messung eines Qubits gleichzeitig über den Zustand seines Partners – unabhängig von der Entfernung. Diese Korrelation übertrifft alle klassischen Möglichkeiten und eröffnet Wege zu Berechnungen, die klassisch nicht durchführbar erscheinen.

Interferenz im Quantenbereich macht es möglich, korrekte Ergebnisse zu verstärken und falsche auszublenden. Dafür müssen Quantenalgorithmen so konstruiert sein, dass sich die Amplituden der falschen Ergebnisse gegenseitig auslöschen, während die der richtigen sich addieren. Diese Interferenz ist der zentrale Mechanismus hinter Algorithmen wie Grovers Suche.

Messung im Quantenbereich unterscheidet sich grundlegend von klassischer Beobachtung. Eine Messung bringt das System in einen der möglichen Basiszustände und zerstört alle Überlagerungen und Verschränkungen. Diese irreversible Eigenschaft zwingt dazu, Quantenalgorithmen so zu gestalten, dass sie relevante Informationen gewinnen, bevor das System kollabiert.

Quantengatter und das Schaltbildmodell

Die Quantenberechnung folgt meist dem Schaltbildmodell (circuit model). Quanten-Gatter manipulieren Qubits analog zu klassischen Logikgattern bei Bits. Allerdings müssen Quanten-Gatter reversibel sein – sie sind unitär, das heißt, sie erhalten die Gesamtwahrscheinlichkeit und lassen sich wieder rückgängig machen.

Die grundlegendsten Gatter für Einzelqubits heißen Pauli-X, -Y und -Z. Sie rotieren den Zustand eines Qubits um verschiedene Achsen auf der sogenannten Bloch-Kugel, einer geometrischen Darstellung von Qubit-Zuständen. Das X-Gatter entspricht einem klassischen NOT-Gatter – es tauscht |0⟩ gegen |1⟩ aus. Das Hadamard-Gatter (H) erzeugt Überlagerung. Es wandelt |0⟩ in (|0⟩ + |1⟩)/√2 und |1⟩ in (|0⟩ − |1⟩)/√2.

Zwei-Qubit-Gatter ermöglichen Verschränkung. Das wichtigste Beispiel ist das CNOT-Gatter (Controlled NOT). Es kehrt den Zustand eines Ziel-Qubits nur dann um, wenn das Steuer-Qubit im Zustand |1⟩ vorliegt. In Kombination mit Einzelqubit-Gattern lassen sich damit alle denkbaren Quantenalgorithmen zusammensetzen.

Im Gegensatz zu klassischen Schaltungen können Quanten-Schaltungen keine klassischen Schleifen enthalten. Der zeitliche Ablauf in Quantenprozessen bleibt unitär. Stattdessen nutzen viele Quantenalgorithmen Quantenparallelität – Überlagerung erlaubt das gleichzeitige Verfolgen vieler Lösungspfade.

Quantenalgorithmen mit Codebeispielen

Ein erstes Beispiel demonstriert Überlagerung und Messung mithilfe von Qiskit, einer Bibliothek von IBM, die auch das Ausführen auf echter Quantum-Computing-Hardware unterstützt:

from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister, ClassicalRegister

from qiskit import execute, Aer

from qiskit.visualization import plot_histogram

qreg = QuantumRegister(1, 'q')

creg = ClassicalRegister(1, 'c')

circuit = QuantumCircuit(qreg, creg)

circuit.h(qreg[0])

circuit.measure(qreg[0], creg[0])

backend = Aer.get_backend('qasm_simulator')

job = execute(circuit, backend, shots=1000)

result = job.result()

counts = result.get_counts(circuit)

print(counts)

Dieses Beispiel illustriert das Prinzip der Überlagerung. Nach Anwendung des Hadamard-Gatters befindet sich das Qubit in einem Gleichgewichtszustand zwischen |0⟩ und |1⟩. Die Messung bei 1000 Wiederholungen ergibt statistisch etwa gleich viele Ergebnisse für 0 und 1.

Ein zweites Beispiel zeigt die Erzeugung einer Bell-Verschränkung:

qreg = QuantumRegister(2, 'q')

creg = ClassicalRegister(2, 'c')

circuit = QuantumCircuit(qreg, creg)

circuit.h(qreg[0])

circuit.cx(qreg[0], qreg[1])

circuit.measure(qreg, creg)

job = execute(circuit, backend, shots=1000)

result = job.result()

counts = result.get_counts(circuit)

print(counts)

Nach der Anwendung des Hadamard-Gatters auf das erste Qubit und der CNOT-Verknüpfung entsteht der verschränkte Zustand (|00⟩ + |11⟩)/√2. Die Messung zeigt dann ausschließlich ‘00’ und ‘11’ – nie ‘01’ oder ‘10’.

Grovers Suchalgorithmus dient als drittes Beispiel für quantenmechanische Beschleunigung. Eine vollständige Implementierung mit Erklärungen folgt im weiteren Verlauf des Artikels.

Quantenfehlerkorrektur

Fehlerkorrektur in Quantencomputern ist besonders anspruchsvoll, da Quanteninformation äußerst empfindlich auf Störungen reagiert. Dekohärenz, also der Verlust quantenmechanischer Eigenschaften durch Umgebungseinflüsse, verändert Qubit-Zustände. Eine einfache Kopie zur Absicherung lässt sich durch das No-Cloning-Theorem ausschließen.

Die Fehlerkorrektur gelingt durch das Einbetten logischer Qubits in mehrere physikalische Qubits. So lassen sich Fehler erkennen und beheben, ohne die eigentliche Information zu zerstören. Ein einfaches Beispiel ist der Bit-Flip-Code mit drei Qubits: |0⟩ |000⟩, |1⟩ |111⟩.

Für skalierbare Fehlerkorrektur gilt der sogenannte Surface Code als vielversprechend. Dabei befinden sich die Qubits in einem zweidimensionalen Gitter. Zusätzliche Hilfsqubits dienen zur Fehlererkennung, ohne die eigentlichen Qubits zu beeinträchtigen. Der Surface Code toleriert eine hohe Fehlerrate – solange sie unter etwa 1 % bleibt.

Allerdings entsteht dabei ein erheblicher Overhead. Für einen einzigen fehlergeschützten logischen Qubit sind hunderte bis tausende physikalische Qubits erforderlich. Diese Tatsache stellt eines der größten Hindernisse für den praktischen Einsatz von Quantencomputern dar.

Aktuelle Hardware und Programmierumgebungen

Verschiedene Technologielinien konkurrieren derzeit bei der Umsetzung von Quantenhardware. Supraleitende Qubits – etwa bei IBM und Google – arbeiten bei extrem tiefen Temperaturen (ca. 10 Millikelvin) und ermöglichen sehr schnelle Gatteroperationen, sind aber nur kurz kohärent.

Ionenfallen – zum Beispiel bei IonQ oder Honeywell – verwenden elektrisch eingefangene Ionen als Qubits. Diese Systeme zeigen längere Kohärenzzeiten und höhere Genauigkeit, arbeiten jedoch langsamer. Ihre Architektur erlaubt direkte Verbindungen zwischen beliebigen Qubits.

Photonenbasierte Quantencomputer nutzen Lichtteilchen als Qubits und funktionieren bei Raumtemperatur. Allerdings sind Zweiqubit-Gatter in dieser Technologie schwieriger umzusetzen. Noch bleibt ihre Skalierung hinter anderen Ansätzen zurück.

Aus Softwareperspektive existieren mehrere Frameworks. Qiskit (IBM) bietet eine umfassende Python-Bibliothek zum Erstellen und Ausführen von Quanten-Schaltkreisen. Cirq (Google) zielt auf Googles eigene Hardware. Microsofts Q# stellt eine speziell für Quantenprogrammierung entworfene Sprache dar.

Alle Frameworks verwenden typischerweise das Schaltbildmodell (Circuit). Dort definieren Entwickler explizit die Abfolge von Quanten-Gattern. Höhere Programmiersprachen für Quantencomputer befinden sich in der Forschung, um Quantenprogrammierung künftig zugänglicher zu machen.

Künstliche Intelligenz

Vorsicht Kunde: E.ON und enercity vermasseln Lieferantenwechsel

Rechtzeitig vor dem Ende der Vertragslaufzeit bei seinem bisherigen Anbieter suchte Axel B. auf einem Vergleichsportal einen für seinen Haushalt günstigen Stromanbieter. Er entschied sich für einen Tarif von E.ON und erteilte dem Unternehmen am 31. März 2025 über das Portal den Auftrag zum Wechsel, einschließlich Kündigung des alten Anbieters. Ein paar Tage später erhielt er per Post die Bestätigung von E.ON, dass der Wechsel zum nächstmöglichen Termin erfolgen werde. Das müsste unter Einberechnung der aktuellen Kündigungsfrist der 1. Juni sein, hatte Axel B. angenommen.

Sobald der Wechselvorgang abgeschlossen sei, werde er die Vertragsbestätigung mit dem Lieferbeginn erhalten, hieß es in dem Schreiben weiter. Da alle Angaben zu seinem Vertrag korrekt waren, wartete Axel B. nun auf die Bestätigung. Als die am 26. Mai noch immer nicht eingetroffen war, rief er beim Kundenservice von E.ON an. Man sagte ihm, dass der Vorlieferant zum 31. Mai gekündigt worden sei, aber der Netzbetreiber den Wechsel blockiere. Sollte bis zum 1. Juni – also wenige Tage später – keine Information eintreffen, solle er nochmals anrufen. Man könne den Wechselprozess auch rückwirkend abwickeln, er solle sich deshalb keine Sorgen machen, beruhigte ihn der Mitarbeiter an der Kundenhotline.

Von E.ON kam nichts, dafür flatterte dem verdutzten Kunden am 2. Juni ein Willkommensschreiben des für seinen Anschluss zuständigen Grundversorgers enercity ins Haus. Für seinen Strom sollte er nun über 40 Cent pro Kilowattstunde zahlen, also deutlich mehr als er bei E.ON, wo nur 33 Cent fällig werden sollten.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Vorsicht Kunde: E.ON und enercity vermasseln Lieferantenwechsel“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

„Nano Banana“: Google erweitert seine Bildberarbeitungsfunktion in Gemini

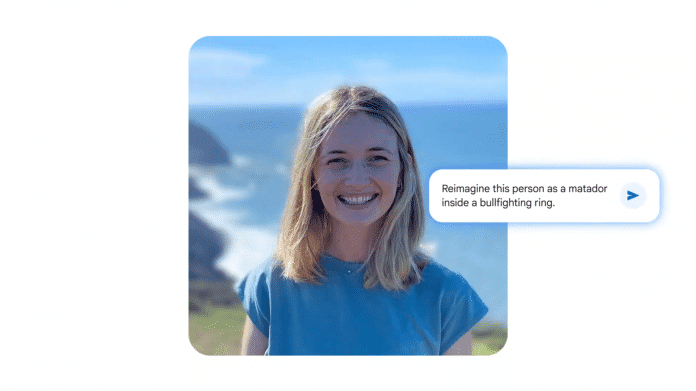

Nachdem vor einigen Tagen ein mysteriöser KI-Bildgenerator namens „Nano Banana“ viral ging und Spekulationen aufkamen, Google könnte dahinterstecken, hat das Unternehmen nun die Gerüchte bestätigt. Google stattet seine KI-Anwendung Gemini mit einem neuen, leistungsfähigeren Bildbearbeitungsmodell seiner Forschungstochter DeepMind aus, das den offiziellen Namen Gemini 2.5 Flash Image trägt. Es soll vor allem die Konsistenz bei der Veränderung von Personen und Tieren in Fotos verbessern und bietet weitere kreative Bildbearbeitungsmöglichkeiten.

Konsistenz als Kernfunktion

Ein bekanntes Problem bei der KI-gestützten Bildbearbeitung von Personen ist, dass kleine, aber wichtige Merkmale oft verloren gehen. Das Ergebnis wirkt dann zwar ähnlich, aber nicht authentisch. Das neue Modell soll genau hier ansetzen und sicherstellen, dass Freunde, Familie oder das eigene Haustier auch nach einer Bearbeitung – etwa mit einer Bienenkorbfrisur aus den 60er-Jahren oder einem Tutu für den Chihuahua – noch eindeutig wiedererkennbar bleiben.

Erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten

Über die verbesserte Konsistenz hinaus führt Google mehrere neue Funktionen ein, zum Beispiel die Möglichkeit, Fotos zu kombinieren: Nutzer können nun mehrere Bilder hochladen und miteinander verschmelzen. Als Beispiel nennt Google ein Porträt, das eine Person und ihren Hund gemeinsam auf einem Basketballplatz zeigt, obwohl die Originalfotos getrennt aufgenommen wurden.

)

Bilder lassen sich in mehreren aufeinanderfolgenden Schritten verändern. So kann ein leerer Raum zunächst mit Wandfarbe versehen, dann um ein Bücherregal und schließlich um weitere Möbelstücke ergänzt werden. Gemini behält dabei den Kontext des Bildes bei und verändert nur die gewünschten Bereiche.

Zudem soll es möglich sein, den Stil oder die Textur eines Bildobjekts auf ein anderes Bild zu übertragen. So lässt sich etwa die Textur von Blütenblättern auf ein Paar Gummistiefel anwenden oder ein Kleid mit dem Muster von Schmetterlingsflügeln gestalten.

Laut Google handelt es sich bei dem neuen Modell um das derzeit bestbewertete Bildbearbeitungsmodell im „Large Model Arena“-Benchmark. Die aktualisierte Funktion wird ab heute weltweit für alle Nutzer der Gemini-App ausgerollt, sowohl in der kostenlosen als auch in der kostenpflichtigen Variante. Alle in der App erstellten oder bearbeiteten Bilder werden zur Kennzeichnung mit einem sichtbaren Wasserzeichen sowie dem unsichtbaren digitalen Wasserzeichen SynthID versehen.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Neue iPhones werden am 9. September vorgestellt

„Awe dropping“, zu Deutsch etwa „Ehrfurcht einflößend“, überschreibt Apple seine nächste iPhone-Veranstaltung. Sie wird laut Einladung, die am Dienstagabend an Pressevertreter ging, am 9. September 2025 (Dienstag, um 10 Uhr Westküstenzeit, also 19 Uhr MEZ, beginnen. Auch auf seiner eigenen Website bewirbt Apple die Veranstaltung bereits groß, darunter in deutscher Sprache. Es wird sich, wie in den letzten Jahren üblich, um eine Online-Veranstaltung handeln, die live gestreamt wird. Ausgewählte Medien werden sicherlich nach Cupertino eingeladen.

Vier iPhones, drei Apple-Watch-Modelle

Mindestens vorstellen dürfte Apple seine vier neuen iPhone-Modelle der Baureihe 17. Neben einem neuen Standardmodell mit verbessertem Innenleben werden zwei iPhone-17-Profimodelle (Pro und Pro Max) mit optimierter und umgebauter Kamera erwartet, zudem ein neuer Smartphone-Formfaktor, der womöglich auf den Namen iPhone 17 Air hört. Dabei soll es sich um das bislang dünnste iPhone aller Zeiten handeln, es geht in Richtung Galaxy S25 Edge von Samsung. Zudem sind neue Apple-Hüllen („TechWoven“) geplant, im Inneren der Geräte läuft der etwas schnellere A19-Chip.

Außerdem erwarten wir bis zu drei neue Apple-Watch-Modelle. Die Ultra soll nach zwei Jahren ohne große Veränderung neue Sensoren und Funkmöglichkeiten bekommen, die Series 11 mindestens beschleunigt werden. Blutdruckmessungen gelten als möglich, wenn auch nur in Form von Abweichungen von Standardwerten. Eine neue Einsteiger-Apple-Watch könnte ebenfalls kommen, wohl mit Kunststoffgehäuse.

Weitere Hardware im Oktober

Eher nicht im September dürften neue iPads erscheinen – hier werden für dieses Jahr unter anderem ein iPad 12, ein iPad Pro M5 und mini-Modelle erwartet, von denen interne Prozessorleaks aufgetaucht sind. Bei den Macs wird erst für kommendes Jahr mit Pro-Modellen gerechnet, es gibt aber Hoffnung auf ein neues Einsteiger-MacBook noch 2025.

Schließlich könnte es eine neue Variante der Vision Pro geben. Alle diese Modelle dürfte Apple eher im Oktober zeigen. Wahrscheinlicher für „Awe dropping“: Neue AirPods. Was immer Apple auch vorstellt: Mac & i und heise online berichten wie immer mit einem Liveticker.

(bsc)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 6 Tagen

Entwicklung & Codevor 6 TagenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Woche

Social Mediavor 1 WocheRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist