Künstliche Intelligenz

Laptop mit OLED unter 1000 Euro kaufen: So günstig wie noch nie

OLED-Displays gibt es jetzt auch in günstigen Laptops ab 599 Euro. Wir verschaffen einen Überblick über die Modelle unter 1000 Euro und woraus man achten muss.

Als wir vor einigen Jahren die ersten Laptops mit OLED-Displays bewunderten, fanden diese ausschließlich im Premium-Segment ab 1500 Euro aufwärts statt. Die brillanten Farben, perfekte Schwarzwerte und der unendliche Kontrast kosteten viel Geld. Umso mehr überraschte uns bei der aktuellen Recherche, dass mittlerweile zahlreiche Hersteller OLED-Laptops für unter 1000 Euro anbieten – manche sogar für erstaunliche 599 Euro.

Diese Verbreitung der OLED-Technik in günstigeren Preisklassen eröffnet neue Möglichkeiten für alle, die Wert auf hervorragende Bildqualität legen, sei es für Medienkonsum, Bildbearbeitung oder einfach für ein besseres visuelles Erlebnis im Alltag. Doch ein gutes Display allein macht noch keinen guten Laptop. Dieser Ratgeber erklärt nicht nur die Vor- und Nachteile von OLED-Displays, sondern betrachtet auch die gesamte Ausstattung – von Prozessoren über Arbeitsspeicher bis hin zu Verarbeitung und Mobilität.

Was macht ein OLED-Display besser als herkömmliche LCD-Panels? Welche Kompromisse fordern günstige OLED-Laptops? Und welche Modelle bieten aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Diese und weitere Fragen beantwortet unser umfassender Ratgeber zu OLED-Laptops unter 1000 Euro.

Was ist OLED-Technologie und wie unterscheidet sie sich von LCD?

OLED steht für „Organic Light Emitting Diode“ und bezeichnet eine Displaytechnologie, bei der organische Materialien bei elektrischer Anregung selbst leuchten. Der entscheidende Unterschied zu herkömmlichen LCD-Displays: OLED-Pixel erzeugen ihr eigenes Licht und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung.

Bei LCD-Displays (Liquid Crystal Display) durchdringt Licht aus einer Hintergrundbeleuchtung eine Schicht aus Flüssigkristallen, die je nach angelegter Spannung mehr oder weniger Licht durchlassen. Diese Technik hat einen entscheidenden Nachteil: Selbst schwarze Bildpunkte lassen immer noch etwas Licht durch, weshalb Schwarz auf LCD-Displays eher als dunkles Grau erscheint. Zudem muss die Hintergrundbeleuchtung immer aktiv sein, unabhängig davon, ob der Bildschirm helle oder dunkle Inhalte darstellt.

Schwarzwerte von Laptop-Displays in der Gegenüberstellung: IPS (hinten) vs. OLED (vorne) TechStage.de

OLED-Displays hingegen bestehen aus organischen Leuchtdioden, die bei Stromfluss selbstständig leuchten. Wird kein Strom angelegt, bleiben die Pixel vollständig dunkel. Diese Eigenschaft ermöglicht ein echtes, tiefes Schwarz und einen theoretisch unendlichen Kontrast. Da jeder Pixel individuell gesteuert wird, können OLED-Displays auch Energie sparen, wenn dunkle Inhalte dargestellt werden – ein Vorteil, der bei Smartphones und Laptops mit begrenzter Akkulaufzeit besonders wichtig ist. Klar ist: Wir wollen nie wieder ohne OLED-Display auskommen, zu genial ist die Farbdarstellung und zu günstig sind gute Modelle inzwischen geworden. Unsere nachfolgende Übersicht zeigt eine Auswahl an Modellen je nach Preisbereich.

OLED-Laptops für unter 600 Euro: Einsteigermodelle

In dieser Preiskategorie finden sich die absoluten Einsteigermodelle mit OLED-Display. Hier müssen Käufer mit den größten Kompromissen rechnen, erhalten aber dennoch die OLED-typischen Vorteile wie brillante Farben und tiefes Schwarz.

Die Hardware bewegt sich in diesem Preissegment auf Einstiegsniveau. Als Prozessoren kommen meist Intel Core i3 der 12. Generation oder AMD Ryzen 3/5 der 5000/7000-Serie zum Einsatz. Diese bieten ausreichend Leistung für alltägliche Aufgaben wie Office, Surfen und Streaming, stoßen aber bei anspruchsvolleren Anwendungen schnell an ihre Grenzen. Mit 8 GB RAM sind viele dieser Geräte für aktuelle Anforderungen etwas knapp bemessen – Multitasking-intensive Anwendungen können hier schnell zum Flaschenhals werden. Bei den Festplatten dominieren 256 oder 512 GB SSDs, was für grundlegende Nutzungsszenarien ausreicht, aber ebenfalls schnell knapp werden kann.

Die OLED-Displays in diesem Segment bieten meist eine Standard-Full-HD-Auflösung (1920 × 1080) und sind auf 60 Hz Bildwiederholrate begrenzt. Für Office-Anwendungen und Medienkonsum ist das ausreichend, für Gaming oder schnelle Bildabfolgen fehlt jedoch die Geschmeidigkeit höherer Bildwiederholraten – abgesehen davon, dass 90 Hz oder mehr das Auge auch bei Office-Arbeiten schmeicheln, wenngleich nicht notwendig sind.

Ein typisches Beispiel ist das Asus VivoBook Go 15 OLED mit Ryzen 5 7520U für etwa 599 Euro. Dieses Modell bietet überraschenderweise 16 GB an LPDDR5-RAM – was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist – und eine 512 GB SSD. Der verbaute Ryzen 5 7520U ist für diesen Preis ein solider Prozessor, der für alltägliche Aufgaben mehr als ausreicht. Das 15,6-Zoll-Display mit 60 Hz ist für den Preis erwartbar.

Auch das Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 mit Intel Core i7-13620H für 599 Euro ist ein erstaunlich günstiges Angebot. Der verbaute i7-Prozessor der 13. Generation ist für diese Preisklasse ungewöhnlich leistungsstark – normalerweise würde man hier höchstens einen i5 erwarten. Das 14-Zoll-Display im produktivitätsfreundlichen 16:10-Format bietet mit 1920 × 1200 Pixeln eine etwas höhere Auflösung als üblich in dieser Preisklasse.

OLED-Laptops zwischen 600 und 850 Euro: Solide Mittelklasse

In dieser mittleren Preisklasse verbessert sich die Hardware spürbar. Stärkere Prozessoren, mehr RAM und größere SSDs sorgen für ein deutlich flotteres Arbeitstempo. Auch die Verarbeitungsqualität steigt merklich an.

Die Prozessoren machen einen Sprung nach oben: Intel Core i5/i7 der 13. Generation, Core Ultra 5 oder AMD Ryzen 5/7 der 7000/8000-Serie bilden das Herzstück dieser Geräte. Diese CPUs bieten genug Leistung für anspruchsvollere Multitasking-Szenarien und leichte Kreativarbeit. Mit 16 GB RAM sind die meisten Modelle dieser Preisklasse gut für aktuelle Anforderungen gerüstet. Der Speicherplatz wächst auf 512 GB bis 1 TB an – für die meisten Nutzer vollkommen ausreichend.

Bei den Displays gibt es erste positive Überraschungen: Einige Modelle bieten bereits höhere Auflösungen als Full-HD und sogar erhöhte Bildwiederholraten von 120 Hz, was für eine deutlich flüssigere Darstellung sorgt. Auch erste Touchscreen-Modelle tauchen in dieser Preisklasse auf, etwa bei Convertibles wie dem Lenovo IdeaPad 5 2-in-1.

Das Asus VivoBook 15X M3504YA-MA352W für 629 Euro ist ein hervorragendes Beispiel für diese Kategorie. Es bietet ein 15,6-Zoll-OLED-Display mit erhöhter Auflösung von 2880 × 1620 Pixeln – viel schärfer als Standard-Full-HD – und beeindruckenden 120 Hz Bildwiederholrate, was in dieser Preisklasse selten zu finden ist. Der Ryzen 5 7430U ist ein solider Mittelklasse-Prozessor, der für den Preis angemessen ist – wir kennen ihn bereits aus unseren Mini-PC-Tests.

Ein weiterer interessanter Kandidat ist das Lenovo IdeaPad Slim 5 14AHP10 mit Ryzen 5 8645HS für 679 Euro. Dieses Modell bietet ein 14-Zoll-OLED-Display im 16:10-Format. Besonders hervorzuheben ist der Ryzen 5 8645HS – ein Prozessor der aktuellen Generation, der in dieser Preisklasse eine positive Überraschung darstellt und normalerweise erst in teureren Geräten zu finden ist.

Mit dem Acer Aspire 14 AI OLED bekommt man zum aktuellen Bestpreis von 699 Euro bei Notebooksbilliger ein überaschend flottes Notebook mit Core Ultra 5 226V, das wir zuletzt getestet haben. Es bringt Intels neue Ultra-200-Prozessoren bereits in tiefere Preisregionen – ein klares Zeichen dafür, dass moderne KI-fähige Chips nicht mehr nur Premium-Geräten vorbehalten sind. Die integrierte Intel Arc Graphics 130V bietet zudem deutlich mehr Grafikleistung als frühere Intel-Lösungen, was leichtes Gaming ermöglicht. Was uns sonst aufgefallen ist, zeigt unser Testbericht im Detail.

Besonders erwähnenswert ist das Samsung Galaxy Book3 360 13 mit Core i5-1340P für 731 Euro bei Ebay (Code: POWEREBAY5). Dieses Convertible bietet nicht nur ein 13,3-Zoll-OLED-Display, sondern auch einen vollwertigen Touchscreen mit Digitizer-Unterstützung – ideal für kreative Arbeiten und Notizen. Die Kombination aus Touch-Display und 360-Grad-Scharnier macht es zu einem vielseitigen Gerät für unterschiedlichste Anwendungsszenarien.

Als Alternative zu den klassischen Windows-Laptops tun sich hier auch Chromebooks mit OLED-Display auf, die auf das schlanke ChromeOS setzen. Dieses Betriebssystem benötigt nur wenig Hardware-Ressourcen, um trotzdem flüssig zu laufen. Wer für den Office-Alltag aber mehr Leistung möchte, greift zu einem Modell unter Googles neuer Bezeichnung „Chromebook Plus“, die eine Mindestausstattung definiert – sowohl bei Prozessor, RAM & Speicher als auch bei Webcam und Display.

Im Bereich ab 600 Euro ist hier namentlich das Samsung Galaxy Chromebook Plus zu nennen, das auf einen Intel Core 3 100U setzt und 8 GB an LPDDR5X-RAM bietet – etwas mau, im Falle von ChromeOS gelten aber andere Maßstäbe als bei Windows. Dazu gesellen sich 256 GB an eUFS-Speicher. Preislich liegt es bei 666 Euro. Das System ist damit eine rundum gute Produktivmaschine, denn ChromeOS ist lange nicht mehr das kastrierte Web-only-Betriebssystem, das es vor 10 Jahren mal war. Stattdessen gibt es neben Chrome-Browser und Webapps sowie der Möglichkeit, Android-Apps via Play Store zu installieren, auf Chromebooks mit x86-Chips auch eine Linux-Schnittstelle. Aktiviert man sie, kann auch klassische Linux-Desktop-Anwendungen installieren, darunter wäre sogar Steam. Mehr zum Thema Chromebook und ChromeOS zeigen wir in unseren Ratgebern: Laptop in günstig: Chromebook als flotte Windows-Alternative ab 129 Euro und Chrome OS: Einfach, sicher, zuverlässig – so gut ist die Windows-Alternative.

OLED-Laptops zwischen 850 und 1000 Euro: Premium-Mittelklasse

Diese Preiskategorie bietet bereits nahezu alles, was der durchschnittliche Nutzer braucht. Aktuelle Prozessoren der oberen Mittelklasse, 16 GB RAM und schnelle SSDs mit mindestens 512 GB sind Standard. Die Verarbeitung nähert sich Premium-Niveau, und auch bei den Displays gibt es weniger Kompromisse.

Bei den Prozessoren kommen nun Intel Core i7/Ultra 7 oder AMD Ryzen 7/AI 7 zum Einsatz – Chips, die man normalerweise erst in Geräten jenseits der 1000-Euro-Marke erwarten würde. Diese CPUs bieten genug Leistungsreserven auch für anspruchsvollere Aufgaben wie Videobearbeitung oder komplexe Bildbearbeitung. Der Arbeitsspeicher wächst bei einigen Modellen sogar auf 24 oder 32 GB an – mehr als genug für fast alle Anwendungsszenarien und ein echter Mehrwert für die Zukunftssicherheit.

Die Displays werden in dieser Preisklasse nochmals besser: 14 bis 16 Zoll mit 2.5K- oder sogar 3K-Auflösung (2880 × 1800 oder 3200 × 2000) sorgen für gestochen scharfe Darstellung. Viele Modelle bieten eine Bildwiederholrate von 90 oder 120 Hz für flüssigere Darstellungen – ein Feature, das noch vor kurzem Premium-Geräten vorbehalten war.

Der Acer Swift Go 14 OLED mit Core Ultra 7 155U für 899 Euro ist ein Paradebeispiel für diese Kategorie. Er bietet ein 14-Zoll-OLED-Display mit 2880 × 1800 Pixeln Auflösung und 90 Hz Bildwiederholrate – eine Kombination, die noch vor kurzem deutlich teurer war. Der Intel Core Ultra 7 ist ein High-End-Prozessor mit KI-Fähigkeiten, der für diesen Preis bemerkenswert ist.

Ein attraktives Angebot in dieser Preisklasse ist das Lenovo IdeaPad Slim 5 14AKP10 für 889 Euro. Es kommt mit dem neuen Ryzen AI 7 350 Prozessor, der wie angesprochen durch den hybriden Aufbau deutlich effizienter im Mobileinsatz ist. Mit 24 GB RAM bietet das IdeaPad Slim mehr als die meisten Konkurrenten, die SSD ist 1 TB groß. Das 14-Zoll-OLED-Display nutzt das 16:10-Format für mehr vertikalen Platz. Mit 1,39 kg bleibt das Gerät trotz der 60Wh-Batterie leicht. Besonders zukunftssicher macht es die Unterstützung von Wi-Fi 7.

Für Kreativschaffende und Studenten sind auch Detachables oder Convertibles interessant. Im Preisbereich bis 1000 Euro fallen uns dabei zwei Geräte auf. Zum einen das Lenovo Yoga 7 2-in1 14AKP10 für 980 Euro. Es kombiniert ein 14-Zoll-OLED-Touchscreen-Display mit einem 360-Grad-Scharnier für flexible Nutzungsmodi. Der neue Ryzen AI 5 340 Prozessor mit seiner Hybrid-Architektur bietet gute Leistung bei sparsamer Energienutzung. Das Convertible verfügt über 16 GB RAM und eine 512 GB SSD. Mit 1,38 kg bleibt es trotz des großen 70Wh-Akkus gut transportabel.

Das andere Modell ist das ASUS ProArt PZ13 für 999 Euro. Es handelt sich um ein Detachable-Modell mit abnehmbarer Tastatur. Das 13,3-Zoll-OLED-Display bietet eine hohe Auflösung von 2880 × 1800 Pixeln und Touchscreen-Funktionalität. Als Prozessor kommt der Snapdragon X Plus zum Einsatz – ein ARM-Chip, der zwar energieeffizient arbeitet, aber bei Windows noch Kompatibilitätsprobleme mit manchen Anwendungen haben kann. Das Gerät ist mit 16 GB RAM und einer 1 TB SSD ausgestattet. Mit nur 850 g ist es extrem leicht. Besonders für Kreative interessant: Der Active Stylus und die werksseitige Farbkalibrierung machen es zum mobilen Zeichentablett.

Wichtige Kaufkriterien für OLED-Laptops: Ein grundsätzlicher Überblick

Nachdem wir bereits konkrete OLED-Laptops in verschiedenen Preisklassen vorgestellt haben, lohnt sich ein übergreifender Blick auf die wichtigsten Ausstattungsmerkmale. Diese grundlegenden Kriterien helfen dabei, die eigenen Bedürfnisse besser einzuschätzen und das passende Modell zu finden – unabhängig vom Budget.

Welche Vorteile bietet OLED und gibt es Nachteile?

OLED-Displays erzeugen ein perfektes Schwarz, indem sie Pixel vollständig abschalten können – anders als LCDs, die durch ihre permanente Hintergrundbeleuchtung immer ein gewisses Restlicht abstrahlen. Diese Eigenschaft führt wie weiter oben bereits beschrieben zu einem theoretisch unendlichen Kontrast zwischen den dunkelsten und hellsten Bildpunkten. Zudem glänzen OLED-Panels mit brillanten Farben und können typischerweise 100 Prozent des DCI-P3-Farbraums oder mehr abdecken, was Bilder lebendiger und akkurater erscheinen lässt. Die Reaktionszeit der einzelnen Pixel liegt deutlich unter der von LCDs, was Bewegungsunschärfe reduziert und besonders bei schnellen Spielen oder Actionfilmen auffällt. Ein weiterer Pluspunkt: Selbst bei extremen Betrachtungswinkeln bleiben Farben und Kontrast stabil.

Doch OLED-Technik bringt auch Herausforderungen mit sich. Das oft diskutierte Einbrennrisiko existiert nach wie vor, wenn auch in abgeschwächter Form. Bei längerer Anzeige statischer Elemente können sich „Geisterbilder“ bilden. Moderne OLED-Laptops nutzen allerdings wirksame Schutzmechanismen wie Pixel-Shifting, automatische Helligkeitsanpassung und Panel-Refresh-Funktionen, die dieses Risiko deutlich mindern. Bei normaler Nutzung tritt Einbrennen heute selten auf. Eine weitere Besonderheit betrifft die Helligkeitsregulierung: OLED-Displays drosseln automatisch die Helligkeit (ABL – Automatic Brightness Limiter), wenn große Bildschirmbereiche hell erscheinen. Dies schützt die Pixel und spart Strom, fällt aber bei Anwendungen mit weißem Hintergrund wie Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation auf. Besonders günstige OLED-Laptops verlieren bei längerem Betrieb mit hellen Inhalten allmählich an Helligkeit.

Im Vergleich zu modernen Mini-LED-Displays erreichen OLEDs zudem oft nicht die gleiche Spitzenhelligkeit, was besonders bei HDR-Inhalten und der Nutzung im Freien auffällt. Günstige OLED-Laptops bieten typischerweise Helligkeitswerte zwischen 300 und 400 cd/m², während Premium-Modelle 500 cd/m² oder mehr erreichen. Das reicht für die Nutzung in Innenräumen aus, kann aber bei direktem Sonnenlicht problematisch werden. Die Displayoberfläche beeinflusst das Nutzungserlebnis außerdem: Glänzende (Glossy) Displays verstärken die Farbbrillanz von OLED, reflektieren aber auch stärker. Matte (Anti-Glare) Displays reduzieren Spiegelungen, dämpfen aber auch leicht die Farbwirkung.

Bei überwiegend hellen Inhalten verbrauchen OLEDs tendenziell mehr Strom als LCDs, was die Akkulaufzeit verkürzt. Auch die Lebensdauer gilt als Schwachpunkt, da OLED-Panels mit der Zeit an Helligkeit verlieren, wobei moderne Displays deutlich länger halten als frühere Generationen.

Welche Prozessoren eignen sich für OLED-Laptops?

Die Wahl des Prozessors hat nicht nur Auswirkungen auf die Leistung, sondern auch auf die Akkulaufzeit – ein wichtiger Faktor bei Laptops mit stromhungrigen OLED-Displays. Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Chip-Generationen und Herstellern.

Intel bietet mit den Core-Prozessoren der 13. und 14. Generation sowie den neuen Core Ultra-Chips ein breites Spektrum. Die Core-i5-Modelle sind für die meisten Alltagsanwendungen vollkommen ausreichend und bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Core-i7-Prozessoren liefern mehr Leistung für anspruchsvollere Aufgaben wie Videobearbeitung oder komplexe Berechnungen. Die neuen Core-Ultra-Prozessoren (früher als „Meteor Lake“ bekannt) bieten zusätzlich dedizierte KI-Beschleuniger (NPUs) und deutlich verbesserte integrierte Grafik.

AMDs Ryzen-Prozessoren der 7000- und 8000-Serie stehen den Intel-Chips in nichts nach. Sie glänzen besonders durch ihre Energieeffizienz und starke Multi-Core-Leistung. Die neuesten Ryzen-AI-Prozessoren der 300-Serie bieten zudem leistungsstarke NPUs für KI-Anwendungen. Mit diesen Ryzen AI-Chips setzt AMD nun wie Intel auch auf eine Art bigLittle-Architektur aus Effizienz-Kernen und Performance-Kernen, was die CPU ähnlich wie bei Mobile-SoCs von Smartphones flexibler auf unterschiedliche Workloads reagieren lässt. Wird weniger Leistung benötigt, klinken sich die P-Kerne aus und die E-Kerne lassen den Alltag locker laufen – ein großer Vorteil für die Akkulaufzeit bei OLED-Laptops. Besonders interessant sind die HS-Varianten, die einen guten Kompromiss zwischen Leistung und Energieeffizienz bieten.

Für OLED-Laptops unter 1000 Euro empfehlen wir mindestens einen Intel Core i5/Ultra 5 der neuesten Generation oder einen AMD Ryzen 5/7 der 7000/8000-Serie. Diese Prozessoren bieten genügend Leistung für alle alltäglichen Aufgaben und moderate Kreativarbeiten, ohne die Akkulaufzeit zu stark zu belasten.

Was ist beim Arbeitsspeicher zu beachten?

Bei aktuellen Laptops sollten 16 GB RAM als Minimum angesehen werden. Diese Menge reicht für die meisten Anwendungen aus und ermöglicht flüssiges Multitasking. Für anspruchsvollere Aufgaben wie Videobearbeitung oder virtuelle Maschinen sind 24 oder 32 GB empfehlenswert.

Wichtig zu wissen: Bei den meisten modernen, schlanken Laptops ist der RAM fest verlötet und kann nicht nachträglich aufgerüstet werden. Daher sollte man direkt ein Modell mit ausreichend Arbeitsspeicher wählen, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Eine Investition in mehr RAM kann sich langfristig auszahlen, da Betriebssysteme und Anwendungen tendenziell immer speicherhungriger werden.

Die RAM-Technologie spielt ebenfalls eine Rolle: DDR5 bietet höhere Bandbreiten als DDR4 und ist zukunftssicherer. In der Preis-Leistungs-Mittelklasse finden sich bereits viele Modelle mit DDR5-Speicher, was ein positiver Trend ist.

Touchscreen und Convertibles: Lohnt sich der Aufpreis?

OLED-Laptops mit Touchscreen-Funktionalität erweitern die Bedienungsmöglichkeiten erheblich. Insbesondere in Verbindung mit einem 360-Grad-Scharnier als Convertible oder als Detachable mit abnehmbarer Tastatur eröffnen sich vielseitige Nutzungsszenarien. Aber lohnt sich das zum damit verbundenen, oft höheren Preis?

Für Kreative, Studenten und alle, die regelmäßig handschriftliche Notizen machen oder zeichnen, kann ein Touchscreen mit Stiftunterstützung einen klaren Mehrwert bieten. Die direkte Interaktion mit dem Bildschirm fühlt sich intuitiver an und ermöglicht Arbeitsweisen, die mit Maus und Tastatur nicht möglich sind. Dabei ist zu beachten, dass Touchscreens oft etwas spiegelnder sind und mehr Strom verbrauchen als herkömmliche Displays. Auch sind Convertibles aufgrund der komplexeren Mechanik oft etwas schwerer und teurer als vergleichbare Standard-Laptops.

Unser Rat: Ein Touchscreen lohnt sich vor allem, wenn man ihn regelmäßig nutzt. Für reine Office- oder Medienanwendungen ist er verzichtbar, für kreative Arbeiten oder im Studium kann er jedoch ein echter Gewinn sein.

Akkulaufzeit: Die Achillesferse von OLED-Laptops?

OLED-Displays gelten als sparsam, solange der Inhalt dunkel ist. Bei der Darstellung heller Inhalte sind sie sogar energiehungriger. Da jeder Pixel selbst leuchtet, verbraucht ein weißer Bildschirm deutlich mehr Strom als ein schwarzer – im Gegensatz zu LCD-Displays mit Hintergrundbeleuchtung.

In der Praxis hängt die Akkulaufzeit stark vom Nutzungsverhalten ab. Während OLED-Laptops bei dunklen Inhalten sogar effizienter sein können als LCD-Modelle, ist der Stromverbrauch bei typischen Office-Anwendungen mit hellem Hintergrund höher.

Die Hersteller haben auf dieses Problem reagiert: Moderne OLED-Laptops verfügen über ausgeklügelte Energiesparfunktionen und größere Akkus. Modelle wie der HP Pavilion Plus 14 oder der Acer Swift Go 14 OLED erreichen trotz OLED-Display Laufzeiten von 8 bis 10 Stunden bei normaler Nutzung – ausreichend für einen Arbeitstag.

Anschlüsse und Konnektivität: Was ist wichtig?

Bei der Auswahl eines OLED-Laptops sollte man auch auf die Anschlussausstattung achten. Hier gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Modellen, selbst in ähnlichen Preisklassen.

Als Minimum sollte ein moderner Laptop mindestens einen USB-C-Anschluss mit Power Delivery (zum Laden des Geräts) bieten. Ideal sind Thunderbolt 4 oder USB-4-Ports, die hohe Datenübertragungsraten und die Anbindung externer Displays ermöglichen. Damit kann man nämlich Handy-Ladegeräte mit 65 bis 100 Watt verwenden, wie wir sie in unserer Bestenliste getestet haben: Top 10: Das beste USB-C-Ladegerät ab 65 Watt. Gleiches gilt auch für Powerbanks ab 65 Watt (Bestenliste).

Klassische USB-A-Anschlüsse sind weiterhin praktisch für ältere Peripheriegeräte. Ein HDMI-Ausgang ist für die Verbindung mit externen Monitoren oder Projektoren nützlich, wobei neuere Standards wie HDMI 2.1 statt 2.0 höhere Auflösungen und Bildwiederholraten unterstützen. Ein SD-Kartenleser ist besonders für Fotografen und Videofilmer wertvoll.

Bei der drahtlosen Konnektivität sollte Wi-Fi 6/6E Standard sein, während Bluetooth 5.0 oder neuer für die Verbindung mit kabellosen Peripheriegeräten wichtig ist.

In unserer Preisklasse bis 1000 Euro bieten Modelle wie das ASUS VivoBook S 15 oder das Lenovo Yoga Slim 7 eine überdurchschnittlich gute Anschlussausstattung mit mehreren USB-Ports, HDMI und teilweise sogar Thunderbolt 4.

Fazit: Welcher OLED-Laptop passt zu wem?

OLED-Laptops unter 1000 Euro bieten mittlerweile ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die brillanten Farben, perfekten Schwarzwerte und der unendliche Kontrast dieser Displays waren noch vor wenigen Jahren deutlich teurer. Doch welches Modell ist für wen geeignet?

Für Einsteiger und preisbewusste Käufer bieten Modelle wie das ASUS VivoBook Go 15 OLED oder das Lenovo IdeaPad Slim 5 einen günstigen Einstieg in die OLED-Welt. Sie eignen sich hervorragend für Office-Anwendungen, Surfen und Streaming.

Wer etwas mehr investieren kann, findet in der Preisklasse von 600 bis 850 Euro bereits sehr leistungsfähige Geräte wie das ASUS VivoBook 15X mit 120-Hz-Display oder Acer Aspire 14 mit Intel Core Ultra. Diese Modelle bieten genug Leistung für anspruchsvollere Aufgaben und teilweise bereits Premium-Features wie höhere Bildwiederholraten.

Die Premium-Mittelklasse zwischen 850 und 1000 Euro bietet nahezu alles, was auch deutlich teurere Laptops auszeichnet. Modelle wie der Acer Swift Go 14/16 OLED kombinieren hochwertige OLED-Displays mit leistungsstarken Prozessoren und großzügigem Arbeitsspeicher. Sie sind die ideale Wahl für anspruchsvolle Nutzer, die nicht über 1000 Euro ausgeben möchten.

Für Kreative und Studenten sind Convertibles wie das Lenovo Yoga 7 2-in-1 besonders interessant. Die Kombination aus OLED-Display und Touchscreen-Funktionalität macht sie zu vielseitigen Begleitern für unterschiedlichste Anwendungsszenarien.

Die gute Nachricht: Unabhängig vom Budget gibt es mittlerweile für jeden Anwendungsfall einen passenden OLED-Laptop unter 1000 Euro. Die Zeiten, in denen man für ein brillantes Display tief in die Tasche greifen musste, sind endgültig vorbei.

Weitere Artikel zum Thema sind etwa:

Künstliche Intelligenz

Welcher Wasserfilter ist der Richtige? Brita, Hausanschluss, Osmose & Co.

Wasserfilter versprechen Abhilfe bei Schwermetallen, Bakterien, Mikroplastik, Kalk & Co. Wir zeigen, welche Filter wann helfen und wie viel sie kosten.

Leitungswasser in Deutschland gehört zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Die Wasserwerke prüfen regelmäßig eine Vielzahl von Parametern, darunter Schwermetalle, Keime, Nitrat, Rückstände aus der Landwirtschaft und Industrie. Doch obwohl das Wasser „am Hausanschluss“ in der Regel unbedenklich ist, gibt es Unsicherheiten – teils berechtigt, teils übertrieben.

Schadstoffe im Leitungswasser – realistisch oder Panikmache?

In Medienberichten ist immer wieder die Rede von Medikamentenrückständen, Mikroplastik, Blei oder Pestiziden im Trinkwasser. Solche Stoffe können tatsächlich auftreten – aber oft in Konzentrationen, die weit unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte liegen. Diese Grenzwerte sollen sicherstellen, dass das Wasser auch bei lebenslangem Konsum gesundheitlich unbedenklich bleibt.

Einige dieser Stoffe werden jedoch gar nicht routinemäßig gemessen oder es existieren gar keine konkreten Grenzwerte, etwa für Mikroplastik oder hormonaktive Substanzen. Das schafft Unsicherheit – und bietet einen Nährboden für Marketing-Versprechen von Filterherstellern. Außerdem gibt es Fälle, in denen die Schadstoffe erst im Haus ins Wasser gelangen – beispielsweise, wenn irgendwo noch inzwischen nicht mehr unzulässige Bleileitungen zum Einsatz kommen. Das fällt bei den Tests der Wasserwerke nicht auf und lässt sich nur durch eine Probe des Wassers aus dem eigenen Wasserhahn ermitteln.

Relevante Schadstoffe im Überblick

- Schwermetalle (z. B. Blei, Kupfer): Alte Hausleitungen (vor allem in Gebäuden vor 1973) können Blei ins Wasser abgeben. Das Problem liegt dann nicht im Wasserwerk, sondern im eigenen Haus. Hier kann ein Filter helfen. Modelle mit Aktivkohle, Umkehrosmose oder Ionentauscher können die Schwermetalle entfernen. Besser ist in diesem Fall aber der Austausch der Rohre.

- Nitrat: Stammt oft aus landwirtschaftlicher Überdüngung. In einigen Regionen Deutschlands wird der Grenzwert von 50 mg/l überschritten. Besonders für Babys ist das riskant, da Nitrat im Körper zu Nitrit umgewandelt werden kann, was den Sauerstofftransport im Blut behindert. In diesem Fall helfen Wasserfilter mit Ionentauscher oder Umkehrosmose.

- Pestizide, Arzneimittelrückstände: Diese gelangen über Felder oder die Kanalisation ins Grundwasser. Die Konzentrationen liegen meist im Nanogramm-Bereich, also extrem niedrig. Ob diese Mengen langfristig problematisch sind, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Hier helfen Aktivkohle, Umkehrosmose und Ionentauscher.

- Mikroplastik: Noch gibt es keine einheitliche Mess- oder Bewertungsmethode. Studien haben Mikroplastik in nahezu allen Umweltproben gefunden – auch im Trinkwasser. Ob und wie gesundheitsschädlich es ist, ist noch unklar. Am besten helfen in diesem Fall Umkehrosmosefilter und Ultrafiltrationsfilter (UF-Filter). Auch Keramikfilter und feinporige Aktivkohlefilter helfen, erfassen kleinste Partikel aber nicht.

- Keime: In seltenen Fällen kann es zu bakteriellen Verunreinigungen kommen, etwa durch defekte Hausanlagen oder bei stehendem Wasser in wenig genutzten oder gar stillgelegten, aber noch angeschlossenen Leitungen. Letztere sollte sich ein Fachmann ansehen, ansonsten nützt es, das Wasser an selten genutzten Zapfstellen regelmäßig laufen zu lassen. Außerdem helfen UV-Filteranlagen, Ultrafiltrationsfilter und Umkehrosmoseanlagen gegen Bakterien und Keime.

Die Sorgen um Schadstoffe im Trinkwasser sind nicht völlig unbegründet – aber auch kein Grund zur Panik. In den allermeisten Haushalten ist das Wasser gesundheitlich unbedenklich. Wer in einem Altbau mit alten Leitungen wohnt, in einer Region mit hohem Nitratgehalt lebt oder besonders empfindlich ist (Säuglinge, immungeschwächte Personen), kann mit einem passenden Filter das Risiko minimieren.

2. Arten von Wasserfiltern – ein Überblick

- Tischwasserfilter: Diese Filterkannen gehören zu den bekanntesten Systemen. Sie bestehen aus einem Kunststoffkorpus mit eingesetzter Filterkartusche (meist Aktivkohle und Ionentauscher). Die Handhabung ist einfach, der Preis niedrig. Nachteil: Die Filterleistung ist begrenzt, und das gefilterte Wasser sollte rasch verbraucht werden, da es nicht mehr keimfrei ist. Zudem muss man die Filter regelmäßig wechseln, da sie Schadstoffe aufnehmen und im schlimmsten Fall selbst zur Heimat von Bakterien werden können.

- Auftischfilter: Diese Systeme stehen neben der Spüle und werden über einen Adapter an den Wasserhahn angeschlossen. Oft enthalten sie hochwertige Aktivkohleblockfilter, die deutlich mehr Stoffe herausfiltern als einfache Tischfilter. Sie benötigen keinen Strom, lassen sich aber nicht an jeden Wasserhahn anschließen.

- Untertischfilter: Hier sitzt der Filter unter der Spüle, entweder mit separatem Wasserhahn oder eingebunden in die bestehende Armatur. Die Installation ist aufwendiger, aber die Lösung ist komfortabel und optisch unauffällig. Je nach Kartusche lassen sich verschiedene Stoffe gezielt filtern. Vor dem Kauf sollte man gerade in Küchen mit Schubladen unter dem Spülbecken sicherstellen, dass es genug Platz für die Installation gibt.

- Umkehrosmoseanlagen: Diese Geräte arbeiten mit halbdurchlässigen Membranen, die fast alle im Wasser gelösten Stoffe entfernen – auch Mineralien. Das Ergebnis ist nahezu reines H₂O. Umkehrosmoseanlagen sind teuer, benötigen Strom und emittieren Geräusche. Sie eignen sich für Haushalte mit sehr speziellen Anforderungen oder bei stark belastetem Wasser.

- Inline-Filter: Einige moderne Kühlschränke oder Wasserhähne mit Festwasseranschluss haben integrierte Filter. Diese lassen sich oft nur mit Originalpatronen betreiben, was die Folgekosten erhöhen kann. Eine günstige Alternative können Filter sein, die in der Zuleitung sitzen.

3. Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Die grundlegende Funktion aller Filter ist das Entfernen unerwünschter Stoffe. Dabei unterscheiden sie sich hauptsächlich in:

- Filtertechnologie: Aktivkohle bindet organische und anorganische Stoffe ab einer bestimmten Partikelgröße und verbessert den Geschmack. Ionentauscher tauschen Mineralien wie Kalzium gegen Natrium aus, was zur Entkalkung beiträgt. Umkehrosmose entfernt fast alles – auch erwünschte Mineralien, was ebenfalls den Geschmack des Wassers verändert.

- Kapazität & Durchflussmenge: Tischfilter fassen meist 1–2 Liter, Untertischlösungen liefern mehrere Liter pro Minute.

- Filterwechsel: Die meisten Patronen halten 4–8 Wochen. Untertischfilter oft 6 Monate oder länger. Der Wechselaufwand variiert von einfach (Tischfilter) bis handwerklich anspruchsvoll (Untertischsysteme).

4. Zusatzfunktionen & Komfortmerkmale

Einige Wasserfilter bieten mehr als nur Filtern:

- Heißwasserfunktion: Geräte wie der Waterdrop Dispenser, Waterdrop A2 oder Grohe Red liefern auf Knopfdruck gefiltertes Heißwasser – praktisch für Teetrinker oder Babyflaschen.

- Kühlung: Systeme wie Grohe Blue oder Waterdrop A2 kühlen das Wasser und liefern auf Wunsch sogar kohlensäurehaltiges Wasser. Achtung: Die Kühlfunktion ist je nach Modell unter Umständen deutlich hörbar. Bei Modellen mit Peltier-Kühlung kann der Lüfter bei wohnraumoffenen Küchen störend sein.

- Sprudeln: Integrierte Aufsprudler wie beim Mitte Home System oder Soda Stream Duo kombinieren Filterung und Karbonisierung.

- App-Integration: Einige Modelle verbinden sich per WLAN oder Bluetooth mit einer App und zeigen den Filterstatus, Wasserverbrauch oder erinnern an den Filterwechsel.

5. Smarte Wasserfilter – gibt es das?

Wirklich „smarte“ Wasserfilter mit App-Anbindung sind noch die Ausnahme, aber es gibt sie:

- Waterdrop Dispenser: Zeigt den Filterzustand, misst die Verbrauchsmenge und erinnert per App an den Filtertausch.

- Grohe Blue Home: Gekühltes, gefiltertes und gesprudeltes Wasser direkt aus der Armatur – inklusive App zur Steuerung und Überwachung.

- Mitte Home: Ein modulares System, das Wasser filtert, mineralisiert und auf Wunsch kühlt oder sprudelt – alles gesteuert per App.

Smarte Funktionen sind primär dann praktisch, wenn man viel Wasser nutzt oder die Erinnerung an Filterwechsel sonst untergeht. Eine Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Home Assistant) ist bislang selten zu finden, es gibt aber erste Ansätze.

6. Hersteller im Vergleich

- Brita: Klassiker bei Tischfiltern, aber auch mit Untertischlösungen (z. B. „MyPure“) vertreten. Brita setzt auf Aktivkohle und Ionentauscher. Die Filter sind weltweit verfügbar, aber nicht modular.

- BWT: Bietet sowohl Tischfilter (mit Magnesiumanreicherung) als auch Untertischsysteme. Besonders: Der Fokus auf „mineralisiertes Wasser“. Viele Modelle sind für den Festwasseranschluss konzipiert.

- Carbonit & Alvito: Spezialisten für hochwertige Aktivkohleblockfilter – meist in Untertischsystemen. Sehr gute physikalische Filterleistung, aber keine digitalen Funktionen oder Zusatzfeatures.

- Grohe: Mit „Blue“ und „Red“ bietet Grohe komplette Systeme mit Filterung, Kühlung, Sprudeln oder Heißwasserfunktion – samt App-Anbindung. Die Produkte sind hochpreisig, aber komfortabel.

- Waterdrop: Das Angebot reicht von Filterkannen über mobile Flaschen mit Aktivkohlefilter bis zu bezahlbaren Auftisch-Umkehrosmoseanlagen und modernen Dispensern mit App-Anbindung. Die Filter enthalten größtenteils Aktivkohleblöcke mit Nanofilterung. Besonders auffällig: Design und Nachhaltigkeitsfokus. Es gibt Produkte mit Wasseranschluss und flexible Lösungen zum Aufstellen.

7. Was wird gefiltert – und was besser nicht?

Typische Zielstoffe von Wasserfiltern:

- Chlor, organische Verbindungen → verbessert Geschmack

- Kalk → verlängert Lebensdauer von Geräten

- Schwermetalle (Blei, Kupfer), teils auch Nitrat

- Mikroplastik, Medikamentenrückstände (bei hochwertigen Filtern)

Viele Filter entfernen auch nützliche Mineralien wie Magnesium und Kalzium – insbesondere Umkehrosmoseanlagen. Das ist gesundheitlich nicht zwingend ein Nachteil, da der Körper den Großteil der Mineralien ohnehin nicht über das Trinkwasser aufnimmt, kann aber den Geschmack beeinträchtigen. So gefiltertes Wasser schmeckt irgendwie „leer“, sagte eine Versuchsperson im Test. Einige Hersteller (z. B. BWT) reichern das Wasser nach dem Filtern deswegen gezielt wieder mit Mineralien an.

8. Praxisbeispiele

- Kaffeemaschine entkalken? Mit gefiltertem Wasser deutlich seltener nötig – spart Zeit und verlängert die Lebensdauer.

- Teetrinker profitieren vom besseren Geschmack und klareren Aufguss.

- Babyhaushalte nutzen heißes, gefiltertes Wasser für Fläschchen.

- Soda-Fans kombinieren Filterung und Sprudeln mit Systemen wie Grohe Blue oder Mitte Home.

- Smart-Home-Nutzer integrieren smarte Filter in Verbrauchsanalysen – etwa um Wasserverbrauch zu dokumentieren oder bei PV-Überschuss heißes Wasser zu erzeugen.

Warum müssen manche Filter häufiger gewechselt werden als andere?

Art und Größe des Filters

- Tischwasserfilter (z. B. Brita, Waterdrop-Kannen) arbeiten oft mit kleinen Kartuschen, die Aktivkohle und Ionentauscher enthalten. Die Filteroberfläche ist begrenzt, ebenso die Kapazität der Materialien. Deshalb reicht eine Kartusche meist für 100–150 Liter bzw. etwa 4 Wochen bei normaler Nutzung.

- Untertisch- oder Auftischfilter (z. B. Carbonit, Alvito) verwenden größere Aktivkohleblöcke mit deutlich höherer Aufnahmekapazität. Diese können oft 3.000–10.000 Liter Wasser filtern und halten je nach Modell 6 bis 12 Monate.

- Umkehrosmoseanlagen bestehen aus mehreren Stufen (Vorfilter, Membran, Nachfilter). Die Vor- und Nachfilter müssen je nach Nutzung alle 6–12 Monate gewechselt werden, die Membran oft nur alle paar Jahre.

Je mehr Partikel, Kalk, Chlor oder andere Stoffe im Wasser enthalten sind, desto schneller „erschöpfen“ sich die Filtermaterialien. In Regionen mit hartem Wasser oder erhöhten Schadstoffwerten ist ein schnellerer Wechsel nötig.

Durchflussmenge und Nutzung

Wer viel Wasser filtert – etwa für eine große Familie oder zum Kochen, Trinken und für Haushaltsgeräte – verbraucht die Filterkapazität schneller. Die Wechselintervalle basieren meist auf einer Kombination aus Zeit (z. B. 4 Wochen) und maximaler Literzahl (z. B. 120 Liter).

Was passiert im Filter – und warum muss er überhaupt gewechselt werden?

Sättigung des Filtermaterials

- Aktivkohle bindet organische Stoffe, Mikroplastik, Chlor, Gerüche und teils Schwermetalle. Ist die Oberfläche gesättigt, lässt sie keine weiteren Stoffe mehr adsorbieren – der Filter „arbeitet“ dann nicht mehr effektiv.

- Ionentauscher ersetzen bestimmte Ionen im Wasser (z. B. Kalzium gegen Natrium). Sind alle Austauschplätze belegt, funktioniert die Entkalkung nicht mehr.

- Membranen in Umkehrosmoseanlagen verstopfen mit der Zeit durch Mineralien und Partikel – dadurch sinken die Durchflussrate und die Filterleistung.

Keimbildung bei längerer Nutzung

Ein Filter ist ständig feucht – ein idealer Nährboden für Bakterien, besonders wenn das Wasser längere Zeit im Filter steht (z. B. in Kannen). Deshalb legen viele Hersteller eine maximale Nutzungsdauer fest (z. B. 4 Wochen), unabhängig vom tatsächlichen Volumenverbrauch.

Was passiert, wenn man einen Filter zu lange verwendet?

- Sinkende Filterleistung: Schadstoffe werden nicht mehr zuverlässig entfernt. Man trinkt dann zwar gefiltertes Wasser – aber ohne Schutzwirkung.

- Geschmacksveränderungen: Das Wasser kann dumpf, metallisch oder muffig schmecken.

- Gefahr durch Bakterienwachstum: Besonders bei Tischfiltern und Dispensern kann es zu mikrobieller Belastung kommen. Das Wasser könnte hygienisch bedenklich werden, auch wenn es klar aussieht.

- Verstopfung: Bei vernachlässigtem Filterwechsel kann der Durchfluss stark nachlassen – das Wasser läuft langsam oder gar nicht mehr.

Fazit

Wasserfilter können Komfort, Geschmack und im Einzelfall auch die Wasserqualität verbessern. Entscheidend ist, den Filtertyp auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen – und sich nicht von Hochglanzversprechen blenden zu lassen.

Zu jedem Filter gehört der Wechsel der Kartuschen. Neben dem Kaufpreis sollte man auch die laufenden Kosten berücksichtigen.

Künstliche Intelligenz

Tiere an heimischen Gewässern: c’t Fotografie 5/25

Der Naturfotograf Tobias Richter begleitet Sie in seinem Beitrag in der neuen Ausgabe der c’t Fotografie 05/2025 an heimische Bachläufe und teilt seinen langjährigen Erfahrungsschatz, den er unter anderem im Erz- und Elbsandsteingebirge gesammelt hat. Er erläutert, wie es Ihnen gelingt, scheue Bewohner wie Eisvogel, Wasseramsel oder Biber erfolgreich abzulichten. Diese anspruchsvolle Disziplin richte sich primär an fortgeschrittene Fotografen oder ambitionierte Einsteiger, die bereit sind, einen hohen Zeitaufwand zu betreiben. Richters Rat: Eignen Sie sich zunächst theoretisches Wissen über den Lebensraum an und vertiefen Sie dieses durch eigene Beobachtungen bei Exkursionen.

Richter gibt konkrete Tipps zur Wahl des zu Ihrer Bildidee passenden Gewässers. Für weit verbreitete Arten wie dem Graureiher empfiehlt er, touristisch wenig frequentierte Orte aufzusuchen. Steht hingegen die Ästhetik der Bachlandschaft im Vordergrund, lohnt sich die Recherche nach besonders reizvollen Flussabschnitten. Wollen Sie dagegen seltene Spezies aufspüren, helfen Verbreitungskarten und regionale Naturführer. Der Fotograf appelliert an den Respekt vor der Natur und mahnt, die Tiere nicht zu stören und stets ausreichend Abstand zu wahren. So können Sie deren Verhaltensweisen zunächst aus sicherer Entfernung mit einem Fernglas studieren.

Heimische Gewässer sind der Lebensraum einer Vielzahl von Tieren. Mit der richtigen Vorbereitung bekommt man auch scheue Tiere wie den Eisvogel vor die Kamera.

Um die Nähe zu den Tieren, die Sie für gelungene Aufnahmen benötigen, zu erhalten, ist eine gute Tarnung unerlässlich. Richter rät dazu, dass Sie sich zuerst über lokale Vorschriften informieren und gegebenenfalls die Genehmigung des Grundstückseigentümers einzuholen, bevor Sie ein Tarnzelt aufbauen. Ziel der Tarnung ist es, Bewegungen zu kaschieren und die eigene Silhouette aufzulösen. Detailliert geht der Autor auf die Bedeutung des Lichts ein. Er erklärt, welches Licht sich für welche Aufnahmen eignet, je nachdem, ob Sie dramatische Effekte, eine ebenmäßige Ausleuchtung oder eine plastische Modellierung wünschen. Für eine harmonische Bildkomposition legt er Einsteigern den Goldenen Schnitt nahe und empfiehlt moderne spiegellose Vollformatkameras, deren Tieraugen-Autofokus die Schärfenachführung erheblich erleichtert, sowie lichtstarke Teleobjektive mit Brennweiten zwischen 400 und 800 Millimetern.

Weitere Themen der Ausgabe

Das Inhaltsverzeichnis der c’t Fotografie 5/25

Das Geheimnis der perfekten Belichtung. In ihrem Beitrag widmet sich Sandra Petrowitz dem fundamentalen Thema der Belichtung. Sie hat bemerkt, dass Fragen zur „richtigen Belichtung“ ein Dauerthema in Workshops und auf Fotoreisen sind. Selbst erfahrene Fotografen sind oft unsicher, welche Prozesse bei der kamerainternen Belichtungsmessung genau ablaufen. Der Artikel erklärt die unterschiedlichen Belichtungsmethoden und beantwortet die zentrale Frage, wann und wie Fotografen gezielt in die Automatik eingreifen sollten. Die „perfekte Belichtung“ ist nicht nur ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, sondern oft auch ein wohlüberlegter Kompromiss und fundiertes Wissen darüber erleichtert den fotografischen Alltag entscheidend.

Von Handarbeit zu High-Tech: Die Pioniere des Objektivbaus. Bernd Kieckhöfel wirft einen Blick auf die Entwicklungsgeschichte des Objektivbaus. Er erklärt, warum die ersten fotografischen Objektive noch mit erheblichen Abbildungsfehlern behaftet waren. Der Weg zu den heute bekannten, hervorragend korrigierten und kontrastreichen Optiken war lang und von bahnbrechenden Innovationen geprägt. Optiker führten die Berechnungen früher von Hand durch und die Linsen wurden in mühevoller Präzisionsarbeit geschliffen. Kieckhöfel stellt diese Pioniere und ihre Erfindungen vor und nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die technische Geschichte Ihrer Objektive.

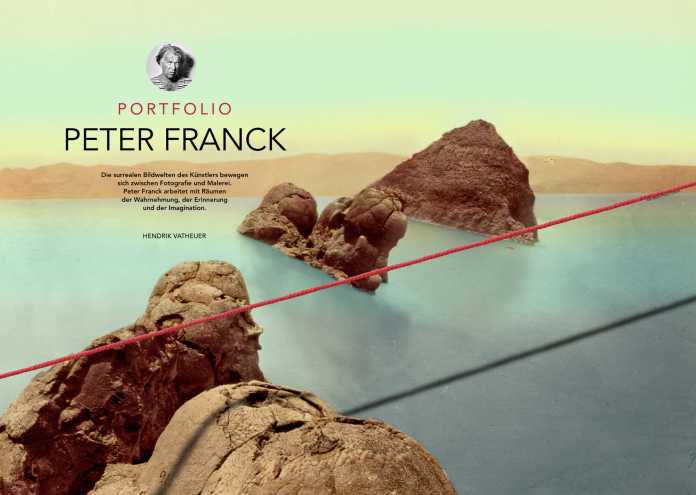

Portfolio Peter Franck

Feuerwerke der Erde: Vulkane fotografisch einfangen. Die Astrofotografin Katja Seidel nimmt die Leser mit auf ihre Reise nach Süditalien, wo sie sich einen langgehegten Traum verwirklicht hat: aktive Vulkane zu fotografieren – hier den Stromboli und den Ätna. Der Stromboli, bekannt für seine beständige Aktivität, verspricht eine hohe Planungssicherheit und da auch der Ätna auf Sizilien zu regelmäßigen Ausbrüchen neigt, wurde er in die Reiseroute mit aufgenommen. Die Reise fand Ende Mai 2025 statt, gezielt zur Neumondphase, um den Nachthimmel optimal nutzen zu können. So entstanden auch Vulkanfotos mit der Milchstraße darüber.

Entdeckung der Langsamkeit: Der Urlaub mit der analogen Kamera. Tobias Müller, ein leidenschaftlicher Analogfotograf, plädiert in seinem Artikel für bewusstes Entschleunigen durch analoge Fotografie im Urlaub. Er beschreibt, wie sie ihm half, die Umgebung bewusster wahrzunehmen und überlegter auszulösen. Gerade Reisen sind einmalige Erfahrungen, die eine besondere Dokumentation verdienen. Müller beschreibt das intensive Erleben des Moments, gerade, weil der Blick nicht auf ein Display fixiert ist. Der Augenblick, in dem man die entwickelten Abzüge oder Negative dann erstmals in Händen hält, ist für ihn von einer besonderen Magie. Dabei verschweigt Müller keineswegs die praktischen Herausforderungen und gibt zudem wertvolle Tipps für das Reisen mit analoger Ausrüstung und Filmmaterial.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe der c’t Fotografie (5/2025) für 12,90 Euro im heise shop. Dort sehen Sie auch eine komplette Inhaltsübersicht und erhalten Informationen über das exklusive Online-Zusatzmaterial, das wir über eine übersichtlich gestaltete Bedienoberfläche anbieten, dazu Vorschaubilder und das Editorial. Das ePaper und die Ausgabe für Amazon Kindle kosten jeweils 12,49 Euro.

Tipp: Jeden Samstag versenden wir unseren Newsletter. Er enthält zusätzliche Geschichten, Anregungen und Informationen rund um die Fotografie – Anmeldung hier.

(tho)

Künstliche Intelligenz

Schlaue Kochtöpfe, Dampfschubladen und Outdoor-Küchen

Der schlaue Kühlschrank mit Display und Kamera ist inzwischen ein Running Gag, der smarte Herd, der Rezepte befolgt, ein alter Hut. Neu sind auf null Grad Celsius regelbare Schubladen für Gemüse, Fisch oder das Fleisch im Kühlschrank. Bei Samsung kann man zusätzlich das Einlegedatum eingeben und der Kühlschrank sagt dann Bescheid, wenn das Gut abzulaufen droht. Da wären wir also wieder beim intelligenten Kühlschrank …

Schlaue Schubladen

Man findet auf der IFA aber auch andere Neuheiten, darunter die Dampfschublade, die für kleine Küchen gedacht ist. Die Dampfgarer in der Schublade passen ideal unter den Backofen an die Stelle, in der bei vielen hinter einer Klappe zusätzliche Backbleche, das Nudelholz oder anderes wenig genutztes Zubehör verschwindet. Man kann die 14 Zentimeter hohen Dampfschubladen aber auch an einer beliebigen anderen Stelle in der Küche einbauen, denn sie funktionieren komplett autark.

Die Schublade hat keinen hervorstehenden Griff, sondern öffnet sich auf Druck auf die Front.

Nachdem man das gewünschte Gargut in die Schublade gelegt hat, wählt man am Touchdisplay Temperatur und Zeit aus, muss dann nur noch Wasser in einen kleinen Behälter füllen und die Schublade schließen. Alternativ bieten die Schubladen diverse Automatikprogramme an, bei Siemens sind es beispielsweise fünf zum Auftauen, Einmachen oder Gehen des Kuchenteigs. Weitere Presets finden sich in der zugehörigen App, bei Miele bis zu 100 Stück. Nach der passenden Zeit meldet die Schublade respektive die App Vollzug, das Gerät schaltet sich automatisch ab und das Gemüse oder der Fisch ist zum Verzehr bereit.

Mieles 14 Liter fassende Dampfschublade kann mit Einsätzen in zwei Fächer geteilt werden. Die Schubladen von Bosch und Siemens bestehen aus einem großen Fach.

Bei Miele finden sich in der Dampfgarschublade zwei separate Fächer, die man auch zu einem großen Fach mit 14 Liter Fassungsvermögen umfunktionieren kann. Bei Bosch und Siemens gibt es ein großes Fach mit 10 Liter Fassungsvermögen, was laut Siemens etwa 2,5 Kilogramm Kartoffeln aufnehmen kann; Miele nennt hier 3 Kilogramm.

Der Vorteil des Dampfgarens: Durch die fettfreie Zubereitung bleiben Vitamine ebenso erhalten wie die Farbe des Garguts. Mit den 3-in-1-Schubladen kann man außer Dampfgaren auch Auftauen und Backen. Preise für die smarten Dampfgarschubladen haben die Hersteller noch nicht bekanntgegeben.

Schlaue Kochtöpfe

Wer früher Milch erhitzen wollte, ohne dass sie überläuft, griff zum Simmertopf mit doppelwandigem, wassergefülltem Boden. Miele stellt auf der IFA nun die digitale Variante des Simmertopf vor, nämlich Kochtöpfe und Pfannen, die per Bluetooth mit dem Kochfeld kommunizieren und so verhindern, dass der Topf überläuft oder das Essen darin anbrennt. Sobald der Topf meldet, dass etwa das Nudelwasser überzulaufen droht, reduziert der Herd die Temperatur. Das passende Kochfeld erkennt bis zu vier smarte Töpfe oder Pfannen gleichzeitig.

(Bild: Drei Sensorstreifen im Boden und am Topfra.nd erkennen die Hitze des Kochguts und übermitteln diese an das Kochfeld)

Im M-Sense-Topf hat Miele jeweils drei Sensoren integriert, einen am Boden und zwei an der Seitenwand, einen davon kurz über dem Boden und den zweiten nah am Topfrand. Außerdem finden sich zwei Batterien, die austauschbar sind. Sie stecken im Griff, der auch ein Touchfeld enthält, über den man den Topf aktiviert und das gewünschte Gericht einstellt. Anschließend kann man beruhigt – und energieeffizient – mit geschlossenem Deckel kochen.

(Bild: Außer in einen schlauen Kochtopf hat Miele die Sensoren auch in Pfannen integriert; Deren Griffe integrieren die Elektronik und ein Touchfeld,)

Leider kommuniziert der am Miele-Standort in Bünde in Westfalen entwickelte schlaue Kochtopf respektive die M-Sense-Pfanne nur mit einem modernen Miele-Induktionskochfeld der Generation KM8000 aus der oberen Preisklasse. Preise für das Kochgeschirr hat Miele noch nicht bekanntgegeben. Ein Trost: Topf und Pfanne funktionieren im „dummen“ Modus auch als analoge Kochbehälter.

Outdoor-Cooking

Besonders angesagt scheint in diesem Jahr Outdoor-Cooking. Mit seinen robusten Küchen mit Metalltüren liegt Miele deshalb voll im Trend. Die modulare Outdoor-Küche „Dreams“ lässt sich aus 60 aufeinander abgestimmten Modulen zusammenstellen. Neu ist außerdem Küchendesign in mattem Schwarzgrau; das Ganze ist wetterfest und soll Regen ebenso überstehen wie Schneeschauer.

Outddor-Cooking ist angesagt, hier der einige Küchenmodule mit dem intelligenten Gasgrill.

Mit dem intelligenten Gasgrill Fire Pro IQ kann man auch bei Regen oder starkem Wind grillen. Er lässt sich aus der Ferne mit der Miele-App steuern und nimmt darüber auch Rezepte entgegen, die er dann bestimmungsgemäß ausführt. Dabei kann er seine sechs Grillzonen unabhängig steuern und reinigt sie auch gleich nach dem Fest. Der smarte Grill soll rechtzeitig zur Grillsaison 2026 in den Handel kommen, Preise nennt der Hersteller auch hier noch nicht.

(uk)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 3 Tagen

Entwicklung & Codevor 3 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events