Apps & Mobile Entwicklung

AMD Radeon RX 9070 GRE (China) im Test

Bisher nur in Asien verfügbar, dürfte eine AMD Radeon RX 9070 GRE in Zukunft abermals auch nach Deutschland kommen. ComputerBase hat den „Lückenfüller“ in Kooperation mit PCGH und unter Einsatz aus der Community importiert. Der Test zeigt: Die GRE ist nah dran an der RX 9070, wenn ihr die 12 GB VRAM nicht ausgehen.

Die Radeon RX 9070 GRE als China-Import im Test

Das Modell-Kürzel „GRE“ gab es bei AMD-Grafikkarten schon vor der Radeon RX 9070 GRE, die heute im Test steht. Das erste Mal bei der Radeon RX 7900 GRE (Test). Ursprünglich in China gestartet, fand das Modell später offiziell zuerst seinen Weg über OEM-Systeme nach Deutschland. Einige Monate später folgte dann auch der Retail-Start hierzulande, wobei die hiesige Radeon RX 7900 GRE (Test) mit einer geringfügig besseren Performance aufwarten konnte. Und mit einer leicht anderen Namensinterpretation, denn aus der „Golden Rabbit Edition“ für das Jahr des goldenen Hasen in China wurde in Europa und den USA die „Great Radeon Edition“ und dabei ist es bis heute geblieben.

Später folgten in der gleichen Serie global noch eine Radeon RX 6750 GRE und in China die Radeon RX 7650 GRE.

Warum ist diese Vorgeschichte wichtig? Weil davon auszugehen ist, dass auch die Radeon RX 9070 GRE, die AMD unter der Radeon RX 9070 (Test) einordnet, in naher Zukunft auch in anderen Ländern verfügbar sein wird – darunter die USA und die EU. Denn die große Geschwindigkeitslücke von beinahe 50 Prozent zwischen Radeon RX 9070 und Radeon RX 9060 XT muss irgendwann auch anderswo geschlossen werden. Die neue GRE ist daher auch für deutsche Gamer schon von Interesse.

Ein „Joint-Venture-Test“ in Kooperation mit PCGH

ComputerBase hat die getestete Sapphire Radeon RX 9070 Pulse Gaming OC Metal deshalb in Kooperation mit PC Games Hardware und mit Unterstützung aus der Community importiert. Wer weitere Messwerte und eine zweite Erfahrung über die Radeon RX 9070 GRE lesen möchte, kann dementsprechend auch bei den Kollegen vorbeischauen. Ein Test ist dort zeitgleich erschienen. In diesem Fall handelt es sich dort sogar um den Test derselben Grafikkarte. Das kommt selten vor.

Die Technik der Radeon RX 9070 GRE im Detail

Die Radeon RX 9070 GRE setzt wie die Radeon RX 9070 XT und die Radeon RX 9070 auf die Navi-48-GPU, der kleinere Navi-44-Chip bleibt damit zumindest vorerst der Radeon RX 9060 XT vorbehalten – aber Gerüchte zu einer Radeon RX 9060 gibt es schon. Sämtliche Features inklusive FSR 4 und der besseren Raytracing-Performance stehen auch bei dem GRE-Modell zur Verfügung, diese sind Teil der RDNA-4-Familie. Die Unterschiede sind damit in der Konfiguration des Chips zu suchen.

RX 9070 GRE vs. RX 9070 (XT)

Die Radeon RX 9070 GRE setzt auf 48 aktive Compute Units, was in 3.072 FP32-Recheneinheiten resultiert. Das sind 14 Prozent weniger als auf der Radeon RX 9070, wobei die „GRE“ dies mit einem zumindest nach offiziellen Angaben um 11 Prozent höheren Chiptakt fast komplett ausgleichen kann – die theoretische Rechenleistung ist bei der Radeon RX 9070 GRE daher gerade einmal 5 Prozent niedriger als bei der Radeon RX 9070. Ob sie auch in der Praxis so nahe beieinander liegen, wird der Taktraten-Abschnitt auf der nächsten Seite klären. Einen Gleichstand gibt es bei der Bord Power: Sowohl die GRE als auch die „Vanilla“ dürfen sich 220 Watt genehmigen.

Deutlich größere Unterschiede gibt es beim Speicherunterbau zu finden. Das fängt beim Infinity Cache an, der auf der Radeon RX 9070 GRE von 64 MB auf 48 MB schrumpft – d.h. die „GRE“ muss häufiger den Weg zum VRAM gehen, weil Daten nicht im schnellen Cache liegen. Dessen Speicherinterface wurde allerdings von 256 Bit auf 192 Bit und die Speichergeschwindigkeit von 20 Gbps auf 18 Gbps reduziert. Die Radeon RX 9070 GRE hat damit eine um 33 Prozent geringere Speicherbandbreite als die Radeon RX 9070. Das ist ein sehr großer Unterschied.

Mehr als 12 GB VRAM gibt es nicht

Der Einschnitt hat auch zur Folge, dass der Speicherausbau selbst um ein Drittel kleiner ausfällt: Radeon RX 9070 XT, Radeon RX 9070 und Radeon RX 9060 XT gibt es entweder nur oder optional mit 16 GB, die Radeon RX 9070 GRE dagegen ausschließlich mit 12 GB. Technisch wären per „Clam-Shell“ auch ein Ausbau mit 24 GB machbar gewesen, aber AMD hat sich anders entschieden.

Die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse im Detail

Bei der getesteten Grafikkarte handelt es sich um die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse Gaming OC Metal und damit zumindest potenziell um ein günstiges Modell. In Sapphires Portfolio steht Pulse als Einsteiger-Modell unter Pure sowie Nitro+. Bei RX 9070 XT und RX 9070 hat sich allerdings auch das Pulse-Modell als bereits sehr gut erwiesen.

Pulse und Pure sind 2 fast identische Grafikkarten

Die Radeon RX 9070 GRE Pulse ist zu einem Großteil mit der bereits auf ComputerBase getesteten RX 9070 (XT) Pure respektive der nicht getesteten RX 9070 XT Pulse identisch: Es kommt derselbe Kühler zum Einsatz und auch das PCB ist gleich. Die einzigen Unterschiede sind die andere Farbgestaltung und das vollständige Fehlen einer RGB-Beleuchtung, wobei diese auch auf der Pure schon sehr „Pur“ gewesen ist. Optik und Haptik sind damit „okay“ und fallen weder sonderlich positiv, noch negativ aus.

Mit dem Triple-Slot-kühler wirkt die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse ziemlich groß, die Abmessungen von 32,5 cm und das Gewicht von 1,2 Kilogramm sind heutzutage aber durchaus üblich. Drei Axial-Lüfter sorgen für Frischluft, die beiden äußeren kommen auf einen Durchmesser von 100 mm, der innere auf 90 mm. Bei niedrigen Temperaturen halten diese für einen lautlosen Betrieb an.

Ein wenig OC für die Pulse

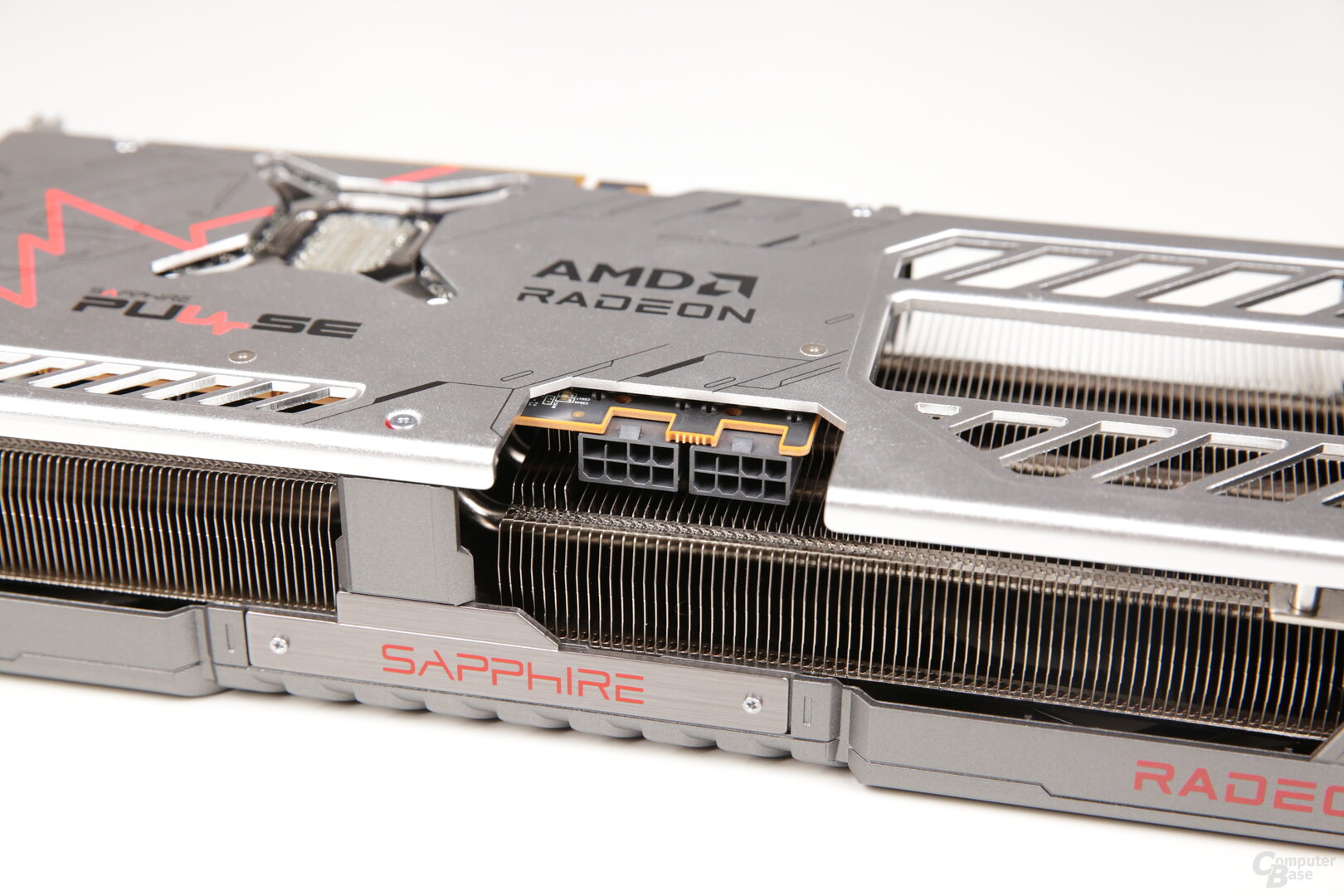

Anders als die meisten anderen modernen Grafikkarten verzichtet Sapphire auf ein zweites BIOS. Die einzige Software-Version meldet einen Boost-Takt von 2.860 MHz und damit 70 MHz mehr als AMD vorsieht. Die Board-Power liegt bei 230 Watt, was wiederum 10 Watt mehr als die offiziellen Spezifikationen sind. Das Power-Limit lässt sich händisch 30 Prozent verringern oder um 10 Prozent erhöhen – das ist RX-9000-Standard. Zwei Acht-Pin-Stromstecker sind für den Betrieb notwendig.

Monitore können bei der Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse über zwei DisplayPort-2.1-UHBR13.5- oder über zwei HDMI-2.1-Ausgänge angesteuert werden.

Testsystem und Testmethodik

ComputerBase nutzt seit Dezember 2024 für Grafikkarten-Tests mit dem Ryzen 7 9800X3D einen neuen Prozessor, davon abgesehen wurde das alte System jedoch beibehalten und stattdessen die Software aktualisiert. Details dazu folgen weiter unten in einer Tabelle. Alle folgenden Grafikkarten-Artikel werden auf diesem System basieren. Darüber hinaus wird das Testsystem bei regulären Spiele-Tests zum Einsatz kommen.

- Gaming-Grafikkarten 2025 im Test: GeForce-, Radeon- & Arc-Benchmarks im neuen Testparcours

Sämtliche Benchmarks wurden mit aktuellen Treibern auf moderner Hardware neu erstellt, die Testmethoden wurden angepasst und zusätzlich kommen die neuesten Spiele zum Einsatz. Der neue Testparcours wurde darauf ausgelegt, sinnvolle Ergebnisse für alle aktuellen Gaming-Grafikkarten zu produzieren, und eignet sich damit sowohl für High-End-Beschleuniger wie die GeForce RTX 5090 als auch für langsame Exemplare wie die Radeon RX 7600.

ComputerBase hat die Radeon RX 9070 GRE über drei Tage ausführlich getestet. Zum Einsatz kam das folgende Testsystem.

Als Prozessor wird die schnellste Gaming-CPU verwendet: der AMD Ryzen 7 9800X3D (Werkseinstellung), der der Redaktion freundlicherweise vom Online-Shop Mindfactory zur Verfügung gestellt worden ist. Er verrichtet auf einem Asus ROG Crosshair X670E Hero seinen Dienst. 48 GB Speicher (2 × 24 GB DDR5-6200, 30-38-38-96) stehen dem Prozessor zur Verfügung. Als Betriebssystem ist Windows 11 24H2 mitsamt allen verfügbaren Updates auf einer NVMe-SSD (PCIe 4.0) installiert. Resizable BAR ist auf allen Grafikkarten aktiviert. Wie unter Windows 11 auf modernen Systemen mit aktuellen BIOS-Versionen üblich, ist damit die Kernisolierung (VBS) plus Speicher-Integrität (HVCI) automatisch angeschaltet. Als Netzteil fungiert ein Asus ROG Thor Platinum II mit 1.200 Watt, das mit einem 12VHPWR-Stecker daherkommt. Falls die Grafikkarte so einen Anschluss bietet, wird er entsprechend genutzt.

Beim Gehäuse setzt die Redaktion auf ein Fractal Design Torrent, das einen maximalen Luftfluss bietet. Es wird die werkseitig verbaute Lüfterbestückung verwendet. Die Drehzahlen wurden aber deutlich reduziert, um die Lautstärke in Zaum zu halten. Genauere Details dazu und zum Testsystem allgemein finden sich in der folgenden Tabelle.

Treiber für die alten Karten

Als Treiber kam für Radeon-Grafikkarten der Adrenalin 24.20.19.05 zum Einsatz. Bei den GeForce-Beschleunigern wurde der GeForce 566.14 installiert. Intels Arc-Grafikkarten wurden wiederum mit dem 6299 getestet. Die GeForce RTX 4090 sowie die GeForce RTX 4080 Super wurden mit dem Launch-Treiber der GeForce RTX 5090, dem GeForce 571.86 noch einmal nachgetestet. Spiele, die einen größeren Unterschied zum GeForce 566.14 gezeigt haben, wurden entsprechend nachgetestet.

Treiber für die neuen Grafikkarten

Die GeForce RTX 5080 wurde mit dem GeForce 572.02 getestet, die GeForce RTX 5070 Ti mit dem GeForce 572.43, die GeForce RTX 5070 mit dem GeForce 572.50, die GeForce RTX 5060 Ti mit dem 575.94 und die GeForce RTX 5060 mit dem GeForce 576.52. Die Radeon RX 9070 XT und die Radeon RX 9070 durchliefen die Tests mit dem Adrenalin 24.30.31.03, die Radeon RX 9070 GRE mit dem Adrenalin 25.5.1 und die Radeon RX 9060 XT mit dem Adrenalin 25.10.09.01. Bei der Intel Arc B580 waren die Treiberversionen 6249 und 6251 installiert.

Der Testparcours eignet sich für alle aktuellen Gaming-Grafikkarten

Der Testparcours muss auf allen aktuellen Gaming-Grafikkarten funktionieren, was gar nicht so einfach ist. Denn ob ein Spiel auf einer Radeon RX 7600 oder auf einer GeForce RTX 4090 läuft, macht nun mal einen großen Unterschied aus. Doch auch bei den schnellsten Grafikkarten gibt es Unterschiede, die Radeon RX 7900 XT ist eben keine GeForce RTX 4090 und keiner hat etwas davon, wenn erstere in Ultra HD gerade mal 30 FPS oder weniger abliefert. Aus diesem Grund nutzt die Redaktion regelmäßig Upsampling wie AMD FSR, Nvidia DLSS, Intel XeSS oder UE TSR in der Super-Resolution-Ausführung standardmäßig im Testparcours. Wann genau dies mit welchen Modi der Fall ist zeigt die nächstfolgende Tabelle. Auf Frame Generation verzichtet die Redaktion derzeit noch im Parcours, DLSS Ray Reconstruction ist dagegen, wenn vorhanden, aktiviert.

Unterstützt ein Spiel Hardware-Raytracing gibt es für diesen Titel einen separaten Rasterizer-Lauf, der wohlgemerkt Software-Raytracing wie bei fast allen Unreal-Engine-5-Spielen (Lumen) enthalten kann sowie einen Lauf mit Hardware-Raytracing. Full Raytracing nimmt in dem generellen Parcours dagegen keine Rolle ein. Details zu den verwendeten Grafikeinstellungen in den einzelnen Games finden sich in der nächsten Tabelle.

Apps & Mobile Entwicklung

Künstliche Intelligenz: OpenAI und Anthropic prüfen ihre KI-Systeme gegenseitig

OpenAI und Anthropic haben eine Vereinbarung getroffen, in deren Rahmen sich die beiden auf künstliche Intelligenz spezialisierten Unternehmen gegenseitig Sicherheitsevaluierungen ihrer Systeme unterziehen, um so vor allem deren Sicherheit für ihre Systeme und Nutzer weiter zu erhöhen.

Der Markt für KI-Systeme ist hart umkämpft, weshalb die meisten Anbieter in permanenter Konkurrenz zueinander stehen. Zwischen OpenAI und Anthropic wurde nun trotzdem eine eher ungewöhnliche Zusammenarbeit bekannt gegeben: Beide Unternehmen wollen die öffentlich zugänglichen Systeme des jeweils anderen einer detaillierten Prüfung unterziehen und die gewonnenen Analyseergebnisse miteinander teilen. Auf diese Weise sollen Schwachstellen nicht nur schneller erkannt, sondern auch die Verfahren zur Identifikation solcher Mängel verfeinert werden.

Interessante, aber wenig besorgniserregende Ergebnisse

Die Prüfungen selbst unterscheiden sich dabei teils deutlich. So untersuchte Anthropic das System von OpenAI unter anderem auf übertriebenes Lob und Einschmeichelei (ein Kritikpunkt, der bei den letzten Versionen von ChatGPT mehrfach aufgekommen ist), Whistleblowing, Selbsterhaltung sowie die Unterstützung menschlichen Missbrauchs und auf Fähigkeiten zur Umgehung von Evaluierungen und Überwachung. Dabei kam Anthropic zu dem Schluss, dass die Modelle o3 und o4-mini im Wesentlichen vergleichbare Ergebnisse wie die eigenen Systeme lieferten, äußerte allerdings Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs der Allzweckmodelle GPT-4o und GPT-4.1. Zudem sei, mit Ausnahme des o3-Modells, bei allen anderen ein übertriebenes Maß an Schmeichelei festgestellt worden. Nicht Bestandteil des Tests war GPT-5, das über eine Funktion namens Safe Completions verfügt, welche Nutzer und Öffentlichkeit vor potenziell gefährlichen Eingaben schützen soll.

Im Gegenzug überprüfte OpenAI die anthropischen Modelle auf Aspekte wie Befehlshierarchie, Gefängnisausbruch, Halluzinationen und Intrigen. Dabei schnitten die Claude-Modelle insgesamt gut ab. Besonders auffällig war jedoch ihre vergleichsweise hohe Verweigerungsquote in Halluzinationstests, wodurch sie in Situationen, in denen Antworten aufgrund fehlender Informationen falsch hätten sein können, eher zurückhaltend agierten und seltener Auskunft gaben.

Beide Unternehmen kamen zu dem Ergebnis, dass keines der Systeme grob fehlgeleitet sei. Dennoch traten Unterschiede zutage: So habe das spezialisierte Argumentationsmodell o3 von OpenAI in vielen Tests ein besser abgestimmtes Verhalten gezeigt als Claude Opus 4. Im Gegensatz dazu fielen das spezialisierte o4-mini-Modell sowie die allgemeinen Chat-Modelle GPT-4o und GPT-4.1 öfter durch ein bedenklicheres Verhalten auf. Diese waren weit häufiger als Claude oder o3 bereit, bei (simuliertem) menschlichem Missbrauch zu kooperieren, und lieferten detaillierte Unterstützung bei eindeutig schädlichen Anfragen, etwa zur Synthese von Drogen, der Entwicklung von Biowaffen oder der Planung terroristischer Anschläge, wobei sie nur geringen oder gar keinen Widerstand leisteten.

Modell könnte Schule machen

Die Vereinbarung zur gegenseitigen Prüfung dürfte bislang einzigartig in der Branche sein, könnte jedoch als Modell zur Verbesserung von KI-Systemen dienen. Auch in anderer Hinsicht ist die Kooperation bemerkenswert: Noch vor wenigen Wochen sah sich OpenAI dem Vorwurf Anthropics ausgesetzt, Claude bei der Entwicklung neuer GPT-Modelle genutzt und damit gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen zu haben. In der Folge wurde OpenAI Anfang des Monats der Zugang zum System entzogen.

Apps & Mobile Entwicklung

Diese Haushaltsgeräte solltet Ihr immer ausschalten

Manche Geräte wirken harmlos, können aber im ausgeschalteten Zustand zur echten Gefahr werden. Warum Ihr sie nie eingesteckt lassen solltet, erfahrt Ihr hier.

Stellt Euch vor, Ihr verlasst das Haus, denkt an nichts Böses – und ein harmlos wirkender Toaster verwandelt sich in einen stillen Brandherd. Genau das kann passieren, wenn bestimmte Geräte im Stromkreislauf bleiben. Viele von Euch wissen, dass manche Elektronik auch im Standby Strom zieht. Ärgerlich für die Stromrechnung, klar – doch bei einigen Haushaltsgeräten geht es um weit mehr: um Sicherheit.

Wenn der Standby zur Gefahr wird

Einige Geräte sind wahre Stromfresser, auch wenn sie scheinbar aus sind. Bügeleisen gehören zu den Klassikern der Gefahrenliste: Sie speichern noch lange Wärme und ziehen Strom, sobald sie in der Steckdose stecken. Auch Kaffeemaschinen können über ihre Heizelemente Restwärme entwickeln – mit fatalen Folgen, wenn niemand zuhause ist. Und Toaster oder Wasserkocher? Hier erhöhen Krümel und Kalkreste das Risiko für Kurzschlüsse. Gemeinsam haben sie eines: Sie sind ohne Aufsicht ein Risiko, das Ihr besser nicht unterschätzen solltet.

Phantomverbrauch – kleiner Name, großes Problem

Viele von Euch haben schon vom „Phantomverbrauch“ gehört: Geräte, die scheinbar nichts tun, ziehen trotzdem Strom. Was in Centbeträgen messbar ist, kann in Kombination mit Restwärme und alter Verkabelung schnell gefährlich werden. Besonders in älteren Wohnungen laufen oft mehrere Geräte über denselben Stromkreis – ein echter Belastungstest für Leitungen, die nie für unseren heutigen Verbrauch gedacht waren.

Wie Ihr Euch einfach schützen könnt

Die gute Nachricht: Es ist leicht, vorzubeugen. Eine Mehrfachsteckdose mit Schalter genügt, um gleich mehrere Geräte per Klick vollständig vom Netz zu trennen. Wer es smarter mag, setzt auf smarte Steckdosen, die sich nach Zeitplan selbst ausschalten. Damit spart Ihr nicht nur Strom, sondern senkt auch das Risiko von Überhitzung und Kurzschlüssen. Ebenso wichtig: Achtet darauf, nicht zu viele Verbraucher an eine einzige Steckdose zu hängen – vor allem in alten Gebäuden.

Fazit: Kleine Routinen, große Wirkung

Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher – sie sind praktische Helfer, können aber im falschen Moment zum Problem werden. Mit einfachen Gewohnheiten wie dem Ausschalten oder dem Einsatz von schaltbaren Steckdosen schützt Ihr nicht nur Eure Stromrechnung, sondern auch Euer Zuhause. Also: Stecker raus, Schalter umlegen – und mit gutem Gefühl das Haus verlassen.

Apps & Mobile Entwicklung

Wie gut ist Gears of War Reloaded?: Re-Remake enttäuscht ausgerechnet auf der Xbox & dem PC

Das bereits zweite Remaster von Gears of War kommt erstmals auf die PlayStation. Dort darf man jubeln, sagen Tester. In der alten Heimat auf PC und Xbox fällt die Freude deutlich verhaltener aus. Dabei weiß Microsoft eigentlich, wie ein gutes Remaster aussehen muss.

Gears of War war das Spiel, das den modernen Cover-Shooter definiert und im Mainstream etabliert hat. Das düstere Setting mit apokalyptischem Überlebenskampf, frotzelnden Charakteren und die damals richtig schicke Grafik produzierten einen echten System-Seller. Von dessen Langzeitqualitäten zeugt nun schon das zweite Remaster. Und das ist „immer noch spaßig, immer noch historisch wichtig, aber immer noch veraltet“ schreibt Checkpoint Gaming.

Stärken bleiben stark

Konsens herrscht über die anhaltende Güte des Gameplays. Das Cover-Shooting fühlt sich für Tester immer noch gut an, Pacing und Choreografie finden lobende Worte. Gears hat hier allerdings auch gute Karten: Ganz entgegen dem modernen Trend handelt es sich um ein geradliniges Actionspiel ohne RPG-Elemente und damit um ein Spiel, das sich fast schon wieder abseits des Mainstreams bewegt, hebt The Sixth Axis hervor, dafür gebe es auf der PlayStation aktuell einen Platz.

-

Mir kommt es auf das „Shooting“ an, coole Sprüche reichen

-

Hauptsache es unterhält mich

-

Ohne eine tiefere Ebene fehlt mir etwas

Auch die Atmosphäre findet Anklang. PCGamesN findet allerdings, dass neue Lichteffekte und höher aufgelöste Texturen die Reloaded-Version zu sehr aufhellen, das Spiel sehe deshalb nicht ganz so stimmig aus wie das Original oder die Ultimate-Edition der Xbox-One-Ära. Ansonsten wird das Grafik-Upgrade, das mit höheren Bildraten einhergeht, allerdings durch die Bank weg gelobt.

Kritik an Technik & Inhalt

Technisch und teils inhaltlich zeigen sich mittlerweile Alterserscheinungen. Animationen und leichte Eingabeverzögerungen werden vereinzelt bemängelt, regelmäßig die KI von Gegnern und der eigenen Begleiter. Besonders ärgert dieser Mangel GameSpew: Die KI sei sogar schlechter als im Klassiker und mache das Spiel unnötig frustrierend.

Auch die rudimentäre Geschichte wird vereinzelt bemängelt. B-Movie-Dialoge sind unterhaltsam, Gears of War bleibt jedoch ein „Teenager-Shooter“ bemängelt Polygon: „Ich würde mir wünschen, dass Figuren mehr zu sagen haben als nur ‚Woo! Yeah, Baby!‘ “, lautet das Urteil – das allerdings auch eingeordnet wird als das eines nun Erwachsenen, dessen Perspektive sich geändert hat. Tiefgang darf man demnach nicht erwarten, selbst lobende Tests notieren den Rückgriff auf einfache Stereotype.

-

Ja zum Vollpreis

-

Ja nach Patches / beim ersten Sale

-

Ja, nach deutlichen Preissenkungen

-

Nein

Fazit: This is for the (PlayStation-)Players

Die recht positiven Wertungen von im Schnitt 80 Punkten versprechen ein eigentlich gutes Spiel. Nach Plattform geschaut ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Auf dem PC liegt schon die Metacritic-Wertung bei nur noch 70 Punkten, auf Steam liegt das Remake allerdings nur bei 50 Prozent positiver Wertungen. Für Frust sorgen fehlende Einstellungen und Bugs, primär Abstürze nach dem Ändern der Grafikeinstellungen. Der lange beworbene Split-Screen-Coop-Modus fehle auf dem PC ebenso wie Ultrawide-Auflösungen, unbegrenzt hohe Bildraten, und auch der Vorbesteller-Bonus werde nicht ausgeliefert, heißt es beim Daumen nach unten.

Insofern lässt sich festhalten, dass das Re-Remake aktuell nur für diejenigen relevant ist, die eine Sony-Konsole besitzen. Alle anderen sollten zumindest abwarten, bis Fehler behoben und Features nachgereicht werden. Das zweite Remaster bietet aktuell schlicht „keinen großen Mehrwert“, bilanziert die GameStar.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WochePosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Social Mediavor 1 Woche

Social Mediavor 1 WocheRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenPhilip Bürli › PAGE online