Künstliche Intelligenz

Ortstracking per Apple Maps: Mit iOS 26 & Co. erstmals möglich

Viele User von Google Maps und/oder Android-Geräten wissen nicht, dass sich diese den Standortverlauf alias „Zeitachse“ merken können. Nicht selten ist das Feature aktiviert und Nutzer fallen dann aus allen Wolken, wenn sie feststellen, dass sie (und Google) sich tracken. Apple war bei diesen Funktionen bislang sehr zurückhaltend. Zwar kennt das iPhone auf Wunsch sogenannte wichtige Orte, um etwa berechnen zu können, wie lange man zur Arbeit braucht. Einen Standortverlauf gibt es aber regulär nicht, auch nicht in Apples hauseigener Karten-App (Apple Maps). Doch manchmal ist ein Verlauf hilfreich: beispielsweise, wenn man touristische Touren noch einmal nachvollziehen möchte. Mit iOS 26 reagiert Apple nun auf diesen Nutzerwunsch und baut ein entsprechendes Feature in Apple Maps ein. Es ist allerdings optional und soll zudem datensparsam nur lokal speichern.

Besuchte Orte samt näheren Angaben

Das Feature nennt sich „Visited Places“ (besuchte Orte) und wird anfangs nicht in der Europäischen Union bereitstehen – offenbar, weil Apple Regulierung fürchtet. „In Apple Maps helfen ‚Besuchte Orte‘ den Nutzern dabei, sich an Orte zu erinnern, an denen sie bereits waren. Nutzer können festlegen, dass ihr iPhone erkennt, wenn sie sich an einem Ort wie einem Restaurant oder einem Geschäft befinden, und alle ihre besuchten Orte in Maps anzeigen“, schreibt Apple dazu. Besuchte Orte sind laut dem Konzern entweder nur lokal vorhanden oder werden durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geschützt, wenn sie über die Cloud synchronisiert werden. Sie „können nicht von Apple abgerufen werden“, so der iPhone-Hersteller.

In der Praxis findet man die besuchten Orte über ein neues Menü, das sich über das eigene Profilbild (man muss also in iCloud eingeloggt sein) auffinden lässt. Dort gibt es dann sowohl die selbst markierten Orte und „Guides“, als auch die automatisch gespeicherten Orte. Apple trackt dabei nicht den Weg, sondern den Ort – Maps versucht, passende Locations wie die erwähnten Restaurants oder Geschäfte zuzuordnen. Geht das schief, kann man über einen „falscher Ort“-Knopf eine Korrektur vornehmen. Nützlich: Jedem besuchten Ort kann man auch eine Notiz hinzufügen, ihn bewerten oder diesen aus der Ortshistorie löschen.

iPhone als Ortsgedächtnis

Tester der aktuellen Entwicklerbeta von iOS 26 berichten, dass die Funktion bereits gut funktioniert. So ist es erstmals möglich, sich an Orte zu erinnern, die man bereits vergessen oder eben nicht händisch markiert hat. Die Ortshistorie wächst dabei ständig und Nutzer können jederzeit auf diese zugreifen.

Apple hat unterdessen künftig auch vor, Apple Maps mit Apple Intelligence zu kombinieren. Dank KI soll das iPhone unter iOS 26 die tägliche Route des Nutzers besser verstehen und ihm auf dem Weg nach Hause oder zur Arbeit die jeweils bevorzugte Route vorschlagen. Auch über mögliche Staus und Verspätungen wird man informiert und bekommt dann alternative Routen als Vorschlag.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

KI-Firma Anthropic will Autoren 1,5 Milliarden Dollar zahlen

Die KI-Firma Anthropic will Buchautoren nach einer Klage mit mindestens 1,5 Milliarden Dollar für den unrechtmäßigen Download ihrer Werke entschädigen. Mit dem Vergleichsvorschlag reagiert Anthropic auf den Vorwurf, dass rund 500.000 Bücher und andere Texte über zwei urheberrechtswidrige Online-Datenbanken zum Training des KI-Chatbots Claude genutzt wurden. Für jedes betroffene Werk sollen damit rund 3.000 (etwa 2.500 Euro) Dollar gezahlt werden.

Die klagenden Autoren nahmen den Vorschlag an, er wird aber erst gültig, wenn der zuständige Richter in San Francisco dem Vergleich zustimmt. Anthropic will damit einen Prozess verhindern, in dem das Start-up zu noch deutlich höheren Zahlungen verurteilt werden könnte. Claude ist einer der erfolgreichsten Konkurrenten des populären Chatbots ChatGPT von OpenAI.

Eine von vielen Klagen gegen KI-Branche

Aktuell laufen mehrere Klagen von Urheberrechtsinhabern gegen verschiedene Unternehmen wegen der Verwendung von Werken beim Training Künstlicher Intelligenz. Die KI-Programme werden mit gewaltigen Mengen an Informationen gefüttert, um möglichst sinnvolle Antworten auf Anfragen der Nutzer geben zu können.

In dem Verfahren in San Francisco befand der Richter zwar, dass die Nutzung urheberrechtlich geschützter Texte durch Anthropic an sich vom „Fair Use“-Grundsatz (faire Nutzung) gedeckt sein kann, da als Folge etwas Neues entstehe. Für das Herunterladen der beiden Piraterie-Bibliotheken galt das aus seiner Sicht aber nicht. Zudem kam der Richter zu dem Schluss, dass Anthropic wusste, dass die Datenbanken illegal erstellt worden waren. Damit könnten in einem Prozess Strafzahlungen von bis zu 150.000 Dollar pro Buch fällig werden. Deswegen sah sich Anthropic unter Druck, einen Vergleich einzugehen.

(nen)

Künstliche Intelligenz

Welcher Wasserfilter ist der Richtige? Brita, Hausanschluss, Osmose & Co.

Wasserfilter versprechen Abhilfe bei Schwermetallen, Bakterien, Mikroplastik, Kalk & Co. Wir zeigen, welche Filter wann helfen und wie viel sie kosten.

Leitungswasser in Deutschland gehört zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Die Wasserwerke prüfen regelmäßig eine Vielzahl von Parametern, darunter Schwermetalle, Keime, Nitrat, Rückstände aus der Landwirtschaft und Industrie. Doch obwohl das Wasser „am Hausanschluss“ in der Regel unbedenklich ist, gibt es Unsicherheiten – teils berechtigt, teils übertrieben.

Schadstoffe im Leitungswasser – realistisch oder Panikmache?

In Medienberichten ist immer wieder die Rede von Medikamentenrückständen, Mikroplastik, Blei oder Pestiziden im Trinkwasser. Solche Stoffe können tatsächlich auftreten – aber oft in Konzentrationen, die weit unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte liegen. Diese Grenzwerte sollen sicherstellen, dass das Wasser auch bei lebenslangem Konsum gesundheitlich unbedenklich bleibt.

Einige dieser Stoffe werden jedoch gar nicht routinemäßig gemessen oder es existieren gar keine konkreten Grenzwerte, etwa für Mikroplastik oder hormonaktive Substanzen. Das schafft Unsicherheit – und bietet einen Nährboden für Marketing-Versprechen von Filterherstellern. Außerdem gibt es Fälle, in denen die Schadstoffe erst im Haus ins Wasser gelangen – beispielsweise, wenn irgendwo noch inzwischen nicht mehr unzulässige Bleileitungen zum Einsatz kommen. Das fällt bei den Tests der Wasserwerke nicht auf und lässt sich nur durch eine Probe des Wassers aus dem eigenen Wasserhahn ermitteln.

Relevante Schadstoffe im Überblick

- Schwermetalle (z. B. Blei, Kupfer): Alte Hausleitungen (vor allem in Gebäuden vor 1973) können Blei ins Wasser abgeben. Das Problem liegt dann nicht im Wasserwerk, sondern im eigenen Haus. Hier kann ein Filter helfen. Modelle mit Aktivkohle, Umkehrosmose oder Ionentauscher können die Schwermetalle entfernen. Besser ist in diesem Fall aber der Austausch der Rohre.

- Nitrat: Stammt oft aus landwirtschaftlicher Überdüngung. In einigen Regionen Deutschlands wird der Grenzwert von 50 mg/l überschritten. Besonders für Babys ist das riskant, da Nitrat im Körper zu Nitrit umgewandelt werden kann, was den Sauerstofftransport im Blut behindert. In diesem Fall helfen Wasserfilter mit Ionentauscher oder Umkehrosmose.

- Pestizide, Arzneimittelrückstände: Diese gelangen über Felder oder die Kanalisation ins Grundwasser. Die Konzentrationen liegen meist im Nanogramm-Bereich, also extrem niedrig. Ob diese Mengen langfristig problematisch sind, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Hier helfen Aktivkohle, Umkehrosmose und Ionentauscher.

- Mikroplastik: Noch gibt es keine einheitliche Mess- oder Bewertungsmethode. Studien haben Mikroplastik in nahezu allen Umweltproben gefunden – auch im Trinkwasser. Ob und wie gesundheitsschädlich es ist, ist noch unklar. Am besten helfen in diesem Fall Umkehrosmosefilter und Ultrafiltrationsfilter (UF-Filter). Auch Keramikfilter und feinporige Aktivkohlefilter helfen, erfassen kleinste Partikel aber nicht.

- Keime: In seltenen Fällen kann es zu bakteriellen Verunreinigungen kommen, etwa durch defekte Hausanlagen oder bei stehendem Wasser in wenig genutzten oder gar stillgelegten, aber noch angeschlossenen Leitungen. Letztere sollte sich ein Fachmann ansehen, ansonsten nützt es, das Wasser an selten genutzten Zapfstellen regelmäßig laufen zu lassen. Außerdem helfen UV-Filteranlagen, Ultrafiltrationsfilter und Umkehrosmoseanlagen gegen Bakterien und Keime.

Die Sorgen um Schadstoffe im Trinkwasser sind nicht völlig unbegründet – aber auch kein Grund zur Panik. In den allermeisten Haushalten ist das Wasser gesundheitlich unbedenklich. Wer in einem Altbau mit alten Leitungen wohnt, in einer Region mit hohem Nitratgehalt lebt oder besonders empfindlich ist (Säuglinge, immungeschwächte Personen), kann mit einem passenden Filter das Risiko minimieren.

2. Arten von Wasserfiltern – ein Überblick

- Tischwasserfilter: Diese Filterkannen gehören zu den bekanntesten Systemen. Sie bestehen aus einem Kunststoffkorpus mit eingesetzter Filterkartusche (meist Aktivkohle und Ionentauscher). Die Handhabung ist einfach, der Preis niedrig. Nachteil: Die Filterleistung ist begrenzt, und das gefilterte Wasser sollte rasch verbraucht werden, da es nicht mehr keimfrei ist. Zudem muss man die Filter regelmäßig wechseln, da sie Schadstoffe aufnehmen und im schlimmsten Fall selbst zur Heimat von Bakterien werden können.

- Auftischfilter: Diese Systeme stehen neben der Spüle und werden über einen Adapter an den Wasserhahn angeschlossen. Oft enthalten sie hochwertige Aktivkohleblockfilter, die deutlich mehr Stoffe herausfiltern als einfache Tischfilter. Sie benötigen keinen Strom, lassen sich aber nicht an jeden Wasserhahn anschließen.

- Untertischfilter: Hier sitzt der Filter unter der Spüle, entweder mit separatem Wasserhahn oder eingebunden in die bestehende Armatur. Die Installation ist aufwendiger, aber die Lösung ist komfortabel und optisch unauffällig. Je nach Kartusche lassen sich verschiedene Stoffe gezielt filtern. Vor dem Kauf sollte man gerade in Küchen mit Schubladen unter dem Spülbecken sicherstellen, dass es genug Platz für die Installation gibt.

- Umkehrosmoseanlagen: Diese Geräte arbeiten mit halbdurchlässigen Membranen, die fast alle im Wasser gelösten Stoffe entfernen – auch Mineralien. Das Ergebnis ist nahezu reines H₂O. Umkehrosmoseanlagen sind teuer, benötigen Strom und emittieren Geräusche. Sie eignen sich für Haushalte mit sehr speziellen Anforderungen oder bei stark belastetem Wasser.

- Inline-Filter: Einige moderne Kühlschränke oder Wasserhähne mit Festwasseranschluss haben integrierte Filter. Diese lassen sich oft nur mit Originalpatronen betreiben, was die Folgekosten erhöhen kann. Eine günstige Alternative können Filter sein, die in der Zuleitung sitzen.

3. Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Die grundlegende Funktion aller Filter ist das Entfernen unerwünschter Stoffe. Dabei unterscheiden sie sich hauptsächlich in:

- Filtertechnologie: Aktivkohle bindet organische und anorganische Stoffe ab einer bestimmten Partikelgröße und verbessert den Geschmack. Ionentauscher tauschen Mineralien wie Kalzium gegen Natrium aus, was zur Entkalkung beiträgt. Umkehrosmose entfernt fast alles – auch erwünschte Mineralien, was ebenfalls den Geschmack des Wassers verändert.

- Kapazität & Durchflussmenge: Tischfilter fassen meist 1–2 Liter, Untertischlösungen liefern mehrere Liter pro Minute.

- Filterwechsel: Die meisten Patronen halten 4–8 Wochen. Untertischfilter oft 6 Monate oder länger. Der Wechselaufwand variiert von einfach (Tischfilter) bis handwerklich anspruchsvoll (Untertischsysteme).

4. Zusatzfunktionen & Komfortmerkmale

Einige Wasserfilter bieten mehr als nur Filtern:

- Heißwasserfunktion: Geräte wie der Waterdrop Dispenser, Waterdrop A2 oder Grohe Red liefern auf Knopfdruck gefiltertes Heißwasser – praktisch für Teetrinker oder Babyflaschen.

- Kühlung: Systeme wie Grohe Blue oder Waterdrop A2 kühlen das Wasser und liefern auf Wunsch sogar kohlensäurehaltiges Wasser. Achtung: Die Kühlfunktion ist je nach Modell unter Umständen deutlich hörbar. Bei Modellen mit Peltier-Kühlung kann der Lüfter bei wohnraumoffenen Küchen störend sein.

- Sprudeln: Integrierte Aufsprudler wie beim Mitte Home System oder Soda Stream Duo kombinieren Filterung und Karbonisierung.

- App-Integration: Einige Modelle verbinden sich per WLAN oder Bluetooth mit einer App und zeigen den Filterstatus, Wasserverbrauch oder erinnern an den Filterwechsel.

5. Smarte Wasserfilter – gibt es das?

Wirklich „smarte“ Wasserfilter mit App-Anbindung sind noch die Ausnahme, aber es gibt sie:

- Waterdrop Dispenser: Zeigt den Filterzustand, misst die Verbrauchsmenge und erinnert per App an den Filtertausch.

- Grohe Blue Home: Gekühltes, gefiltertes und gesprudeltes Wasser direkt aus der Armatur – inklusive App zur Steuerung und Überwachung.

- Mitte Home: Ein modulares System, das Wasser filtert, mineralisiert und auf Wunsch kühlt oder sprudelt – alles gesteuert per App.

Smarte Funktionen sind primär dann praktisch, wenn man viel Wasser nutzt oder die Erinnerung an Filterwechsel sonst untergeht. Eine Integration in Smart-Home-Systeme (z. B. Home Assistant) ist bislang selten zu finden, es gibt aber erste Ansätze.

6. Hersteller im Vergleich

- Brita: Klassiker bei Tischfiltern, aber auch mit Untertischlösungen (z. B. „MyPure“) vertreten. Brita setzt auf Aktivkohle und Ionentauscher. Die Filter sind weltweit verfügbar, aber nicht modular.

- BWT: Bietet sowohl Tischfilter (mit Magnesiumanreicherung) als auch Untertischsysteme. Besonders: Der Fokus auf „mineralisiertes Wasser“. Viele Modelle sind für den Festwasseranschluss konzipiert.

- Carbonit & Alvito: Spezialisten für hochwertige Aktivkohleblockfilter – meist in Untertischsystemen. Sehr gute physikalische Filterleistung, aber keine digitalen Funktionen oder Zusatzfeatures.

- Grohe: Mit „Blue“ und „Red“ bietet Grohe komplette Systeme mit Filterung, Kühlung, Sprudeln oder Heißwasserfunktion – samt App-Anbindung. Die Produkte sind hochpreisig, aber komfortabel.

- Waterdrop: Das Angebot reicht von Filterkannen über mobile Flaschen mit Aktivkohlefilter bis zu bezahlbaren Auftisch-Umkehrosmoseanlagen und modernen Dispensern mit App-Anbindung. Die Filter enthalten größtenteils Aktivkohleblöcke mit Nanofilterung. Besonders auffällig: Design und Nachhaltigkeitsfokus. Es gibt Produkte mit Wasseranschluss und flexible Lösungen zum Aufstellen.

7. Was wird gefiltert – und was besser nicht?

Typische Zielstoffe von Wasserfiltern:

- Chlor, organische Verbindungen → verbessert Geschmack

- Kalk → verlängert Lebensdauer von Geräten

- Schwermetalle (Blei, Kupfer), teils auch Nitrat

- Mikroplastik, Medikamentenrückstände (bei hochwertigen Filtern)

Viele Filter entfernen auch nützliche Mineralien wie Magnesium und Kalzium – insbesondere Umkehrosmoseanlagen. Das ist gesundheitlich nicht zwingend ein Nachteil, da der Körper den Großteil der Mineralien ohnehin nicht über das Trinkwasser aufnimmt, kann aber den Geschmack beeinträchtigen. So gefiltertes Wasser schmeckt irgendwie „leer“, sagte eine Versuchsperson im Test. Einige Hersteller (z. B. BWT) reichern das Wasser nach dem Filtern deswegen gezielt wieder mit Mineralien an.

8. Praxisbeispiele

- Kaffeemaschine entkalken? Mit gefiltertem Wasser deutlich seltener nötig – spart Zeit und verlängert die Lebensdauer.

- Teetrinker profitieren vom besseren Geschmack und klareren Aufguss.

- Babyhaushalte nutzen heißes, gefiltertes Wasser für Fläschchen.

- Soda-Fans kombinieren Filterung und Sprudeln mit Systemen wie Grohe Blue oder Mitte Home.

- Smart-Home-Nutzer integrieren smarte Filter in Verbrauchsanalysen – etwa um Wasserverbrauch zu dokumentieren oder bei PV-Überschuss heißes Wasser zu erzeugen.

Warum müssen manche Filter häufiger gewechselt werden als andere?

Art und Größe des Filters

- Tischwasserfilter (z. B. Brita, Waterdrop-Kannen) arbeiten oft mit kleinen Kartuschen, die Aktivkohle und Ionentauscher enthalten. Die Filteroberfläche ist begrenzt, ebenso die Kapazität der Materialien. Deshalb reicht eine Kartusche meist für 100–150 Liter bzw. etwa 4 Wochen bei normaler Nutzung.

- Untertisch- oder Auftischfilter (z. B. Carbonit, Alvito) verwenden größere Aktivkohleblöcke mit deutlich höherer Aufnahmekapazität. Diese können oft 3.000–10.000 Liter Wasser filtern und halten je nach Modell 6 bis 12 Monate.

- Umkehrosmoseanlagen bestehen aus mehreren Stufen (Vorfilter, Membran, Nachfilter). Die Vor- und Nachfilter müssen je nach Nutzung alle 6–12 Monate gewechselt werden, die Membran oft nur alle paar Jahre.

Je mehr Partikel, Kalk, Chlor oder andere Stoffe im Wasser enthalten sind, desto schneller „erschöpfen“ sich die Filtermaterialien. In Regionen mit hartem Wasser oder erhöhten Schadstoffwerten ist ein schnellerer Wechsel nötig.

Durchflussmenge und Nutzung

Wer viel Wasser filtert – etwa für eine große Familie oder zum Kochen, Trinken und für Haushaltsgeräte – verbraucht die Filterkapazität schneller. Die Wechselintervalle basieren meist auf einer Kombination aus Zeit (z. B. 4 Wochen) und maximaler Literzahl (z. B. 120 Liter).

Was passiert im Filter – und warum muss er überhaupt gewechselt werden?

Sättigung des Filtermaterials

- Aktivkohle bindet organische Stoffe, Mikroplastik, Chlor, Gerüche und teils Schwermetalle. Ist die Oberfläche gesättigt, lässt sie keine weiteren Stoffe mehr adsorbieren – der Filter „arbeitet“ dann nicht mehr effektiv.

- Ionentauscher ersetzen bestimmte Ionen im Wasser (z. B. Kalzium gegen Natrium). Sind alle Austauschplätze belegt, funktioniert die Entkalkung nicht mehr.

- Membranen in Umkehrosmoseanlagen verstopfen mit der Zeit durch Mineralien und Partikel – dadurch sinken die Durchflussrate und die Filterleistung.

Keimbildung bei längerer Nutzung

Ein Filter ist ständig feucht – ein idealer Nährboden für Bakterien, besonders wenn das Wasser längere Zeit im Filter steht (z. B. in Kannen). Deshalb legen viele Hersteller eine maximale Nutzungsdauer fest (z. B. 4 Wochen), unabhängig vom tatsächlichen Volumenverbrauch.

Was passiert, wenn man einen Filter zu lange verwendet?

- Sinkende Filterleistung: Schadstoffe werden nicht mehr zuverlässig entfernt. Man trinkt dann zwar gefiltertes Wasser – aber ohne Schutzwirkung.

- Geschmacksveränderungen: Das Wasser kann dumpf, metallisch oder muffig schmecken.

- Gefahr durch Bakterienwachstum: Besonders bei Tischfiltern und Dispensern kann es zu mikrobieller Belastung kommen. Das Wasser könnte hygienisch bedenklich werden, auch wenn es klar aussieht.

- Verstopfung: Bei vernachlässigtem Filterwechsel kann der Durchfluss stark nachlassen – das Wasser läuft langsam oder gar nicht mehr.

Fazit

Wasserfilter können Komfort, Geschmack und im Einzelfall auch die Wasserqualität verbessern. Entscheidend ist, den Filtertyp auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen – und sich nicht von Hochglanzversprechen blenden zu lassen.

Zu jedem Filter gehört der Wechsel der Kartuschen. Neben dem Kaufpreis sollte man auch die laufenden Kosten berücksichtigen.

Künstliche Intelligenz

Tiere an heimischen Gewässern: c’t Fotografie 5/25

Der Naturfotograf Tobias Richter begleitet Sie in seinem Beitrag in der neuen Ausgabe der c’t Fotografie 05/2025 an heimische Bachläufe und teilt seinen langjährigen Erfahrungsschatz, den er unter anderem im Erz- und Elbsandsteingebirge gesammelt hat. Er erläutert, wie es Ihnen gelingt, scheue Bewohner wie Eisvogel, Wasseramsel oder Biber erfolgreich abzulichten. Diese anspruchsvolle Disziplin richte sich primär an fortgeschrittene Fotografen oder ambitionierte Einsteiger, die bereit sind, einen hohen Zeitaufwand zu betreiben. Richters Rat: Eignen Sie sich zunächst theoretisches Wissen über den Lebensraum an und vertiefen Sie dieses durch eigene Beobachtungen bei Exkursionen.

Richter gibt konkrete Tipps zur Wahl des zu Ihrer Bildidee passenden Gewässers. Für weit verbreitete Arten wie dem Graureiher empfiehlt er, touristisch wenig frequentierte Orte aufzusuchen. Steht hingegen die Ästhetik der Bachlandschaft im Vordergrund, lohnt sich die Recherche nach besonders reizvollen Flussabschnitten. Wollen Sie dagegen seltene Spezies aufspüren, helfen Verbreitungskarten und regionale Naturführer. Der Fotograf appelliert an den Respekt vor der Natur und mahnt, die Tiere nicht zu stören und stets ausreichend Abstand zu wahren. So können Sie deren Verhaltensweisen zunächst aus sicherer Entfernung mit einem Fernglas studieren.

Heimische Gewässer sind der Lebensraum einer Vielzahl von Tieren. Mit der richtigen Vorbereitung bekommt man auch scheue Tiere wie den Eisvogel vor die Kamera.

Um die Nähe zu den Tieren, die Sie für gelungene Aufnahmen benötigen, zu erhalten, ist eine gute Tarnung unerlässlich. Richter rät dazu, dass Sie sich zuerst über lokale Vorschriften informieren und gegebenenfalls die Genehmigung des Grundstückseigentümers einzuholen, bevor Sie ein Tarnzelt aufbauen. Ziel der Tarnung ist es, Bewegungen zu kaschieren und die eigene Silhouette aufzulösen. Detailliert geht der Autor auf die Bedeutung des Lichts ein. Er erklärt, welches Licht sich für welche Aufnahmen eignet, je nachdem, ob Sie dramatische Effekte, eine ebenmäßige Ausleuchtung oder eine plastische Modellierung wünschen. Für eine harmonische Bildkomposition legt er Einsteigern den Goldenen Schnitt nahe und empfiehlt moderne spiegellose Vollformatkameras, deren Tieraugen-Autofokus die Schärfenachführung erheblich erleichtert, sowie lichtstarke Teleobjektive mit Brennweiten zwischen 400 und 800 Millimetern.

Weitere Themen der Ausgabe

Das Inhaltsverzeichnis der c’t Fotografie 5/25

Das Geheimnis der perfekten Belichtung. In ihrem Beitrag widmet sich Sandra Petrowitz dem fundamentalen Thema der Belichtung. Sie hat bemerkt, dass Fragen zur „richtigen Belichtung“ ein Dauerthema in Workshops und auf Fotoreisen sind. Selbst erfahrene Fotografen sind oft unsicher, welche Prozesse bei der kamerainternen Belichtungsmessung genau ablaufen. Der Artikel erklärt die unterschiedlichen Belichtungsmethoden und beantwortet die zentrale Frage, wann und wie Fotografen gezielt in die Automatik eingreifen sollten. Die „perfekte Belichtung“ ist nicht nur ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, sondern oft auch ein wohlüberlegter Kompromiss und fundiertes Wissen darüber erleichtert den fotografischen Alltag entscheidend.

Von Handarbeit zu High-Tech: Die Pioniere des Objektivbaus. Bernd Kieckhöfel wirft einen Blick auf die Entwicklungsgeschichte des Objektivbaus. Er erklärt, warum die ersten fotografischen Objektive noch mit erheblichen Abbildungsfehlern behaftet waren. Der Weg zu den heute bekannten, hervorragend korrigierten und kontrastreichen Optiken war lang und von bahnbrechenden Innovationen geprägt. Optiker führten die Berechnungen früher von Hand durch und die Linsen wurden in mühevoller Präzisionsarbeit geschliffen. Kieckhöfel stellt diese Pioniere und ihre Erfindungen vor und nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die technische Geschichte Ihrer Objektive.

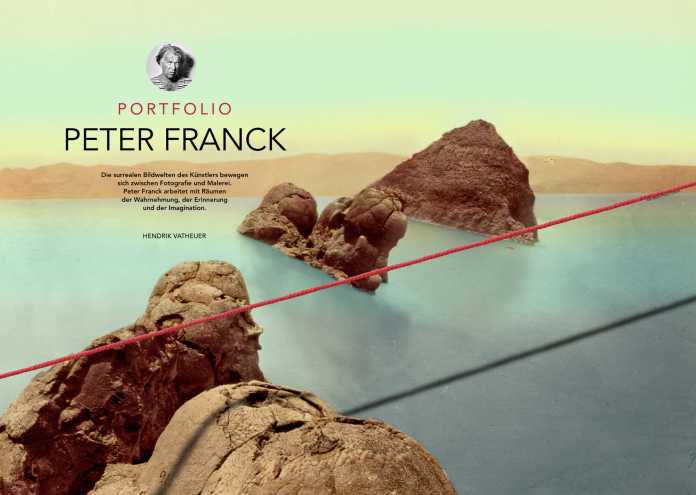

Portfolio Peter Franck

Feuerwerke der Erde: Vulkane fotografisch einfangen. Die Astrofotografin Katja Seidel nimmt die Leser mit auf ihre Reise nach Süditalien, wo sie sich einen langgehegten Traum verwirklicht hat: aktive Vulkane zu fotografieren – hier den Stromboli und den Ätna. Der Stromboli, bekannt für seine beständige Aktivität, verspricht eine hohe Planungssicherheit und da auch der Ätna auf Sizilien zu regelmäßigen Ausbrüchen neigt, wurde er in die Reiseroute mit aufgenommen. Die Reise fand Ende Mai 2025 statt, gezielt zur Neumondphase, um den Nachthimmel optimal nutzen zu können. So entstanden auch Vulkanfotos mit der Milchstraße darüber.

Entdeckung der Langsamkeit: Der Urlaub mit der analogen Kamera. Tobias Müller, ein leidenschaftlicher Analogfotograf, plädiert in seinem Artikel für bewusstes Entschleunigen durch analoge Fotografie im Urlaub. Er beschreibt, wie sie ihm half, die Umgebung bewusster wahrzunehmen und überlegter auszulösen. Gerade Reisen sind einmalige Erfahrungen, die eine besondere Dokumentation verdienen. Müller beschreibt das intensive Erleben des Moments, gerade, weil der Blick nicht auf ein Display fixiert ist. Der Augenblick, in dem man die entwickelten Abzüge oder Negative dann erstmals in Händen hält, ist für ihn von einer besonderen Magie. Dabei verschweigt Müller keineswegs die praktischen Herausforderungen und gibt zudem wertvolle Tipps für das Reisen mit analoger Ausrüstung und Filmmaterial.

Sie erhalten die aktuelle Ausgabe der c’t Fotografie (5/2025) für 12,90 Euro im heise shop. Dort sehen Sie auch eine komplette Inhaltsübersicht und erhalten Informationen über das exklusive Online-Zusatzmaterial, das wir über eine übersichtlich gestaltete Bedienoberfläche anbieten, dazu Vorschaubilder und das Editorial. Das ePaper und die Ausgabe für Amazon Kindle kosten jeweils 12,49 Euro.

Tipp: Jeden Samstag versenden wir unseren Newsletter. Er enthält zusätzliche Geschichten, Anregungen und Informationen rund um die Fotografie – Anmeldung hier.

(tho)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 3 Tagen

Entwicklung & Codevor 3 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events