Apps & Mobile Entwicklung

Heimspeicher für euer Balkonkraftwerk? Jackery 2000 Ultra im Technik-Test

Möchtet Ihr Euch unabhängig vom Stromanbieter machen, ist ein Heimspeicher die perfekte Lösung. Jackery hat mit dem HomePower 2000 Ultra nun die perfekte Lösung parat. Bis zu 8 kWh sollen hier möglich sein. Wie gut das Gerät ist, hat nextpit in diesem Test für Euch herausgefunden.

Pro

- Neue App-Version mit vielen smarten Funktionen

- Shelly-Support für moderne Smart-Home-Integration

- Modulares, stapelbares Design mit Erweiterungsoptionen

- 10 Jahre Herstellergarantie

Contra

- App reagiert teils träge

- Nur zwei MPPT-Eingänge für Solarmodule verbaut

Jackery HomePower 2000 Ultra: Alle Angebote

Jackery HomePower 2000 Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Jackery hat hier ein ziemlich gutes Angebot für Euch auf Lager: Das Set inklusive Erweiterungsbatterie (4.096 Wh) kostet Euch derzeit 1.498 Euro im Aktionszeitraum*, regulär wären hier sonst 1.798 Euro fällig. Euch winken Gratis-Goodies wie das Shelly Smart Meter und zwei Smart Plug Pro – allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Doch auch ohne die aktuelle Aktion lohnt sich der Kauf. Denn ohne Erweiterungsspeicher gibt es den Jackery HomePower 2000 Ultra bereits ab 1.099 Euro* zu ergattern.

Design & Anschlüsse

Beginnen wir mit den Basics. Bei der Jackery HomePower 2000 Ultra handelt es sich um ein modulares Heimspeicher-System. Getestet wurde das Set aus Speicher und Batterie, wodurch uns eine Speicherkapazität von satten 4.096 Wattstunden zur Verfügung standen. Das Beste: Ihr könnt das System mit bis zu vier Modulen zu beeindruckenden 8 kWh erweitern. An der Seite befinden sich Tragegriffe, durch die Ihr die Einzelgeräte einfach stapeln könnt. Trotz ihrer Powertricks bringt die Box durch ihr robustes Design Komfort und Mobilität unter einen Hut.

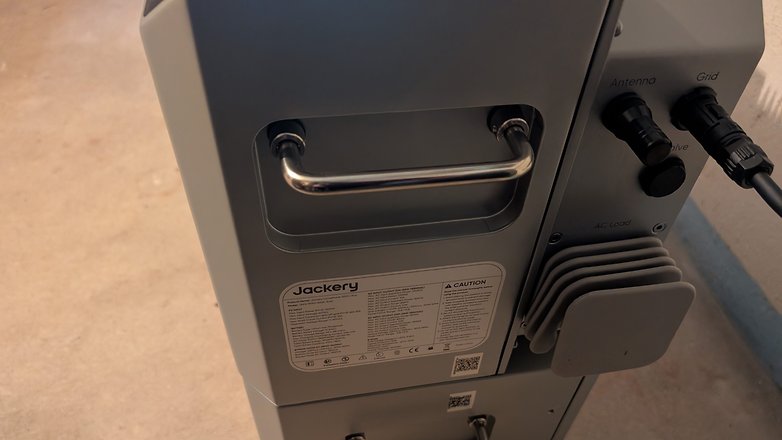

Die Jackery HomePower Ultra 2000 wartet mit mehreren Ports darauf, sich mit Eurem Balkonkraftwerk zu verbinden. Neben den zwei 1.000-W-Solarmodul-Eingängen erhaltet Ihr einen weiteren Slot für den Mikrowechselrichter. Aber Achtung: Der Speicher bietet soviel Leistung, dass Ihr schnell jenseits der klassischen Balkonkraftwerks-Grenze seid, was je nach Anmeldung zu einem kleinen Abenteuer in der Bürokratie werden könnte. Doch warum nicht das Maximum rausholen? Denn laut Hersteller sind bis zu 1.304 Euro Ersparnis pro Jahr möglich. Das sind Werte, die bei optimalen Bedingungen definitiv erreichbar wären.

Realistisch betrachtet werden die Ergebnisse jedoch bei Euch vermutlich abweichen. Denn nicht überall ist es möglich, die Solarmodule dauerhaft unverschattet mit passender Ausrichtung aufzustellen. Erfahrungsgemäß solltet Ihr daher mit drei bis fünf Jahren rechnen, bis sich die Anschaffungskosten für Euch rentieren. Bei einer Lebenserwartung von 15 Jahren für den Stromspeicher und einer 10-jährigen Garantie könnt ihr jedoch wesentlich länger von der Einsparung profitieren.

Praktisch: Jeden der Anschlüsse könnt Ihr flexibel belegen, und bei Stromausfall steht Euch sogar ein 1.500-Watt-AC-Ausgang bereit. Damit läuft Euer Kühlschrank trotz Blitz und Donner – und der Kaffee für den Tagesstart ist auch gesichert!

Einspeiseleistung und Zusatzfunktionen

Im Netzbetrieb regelt Jackery die Einspeiseleistung clever auf die zulässigen 800 Watt. Im „Off-Grid-Modus“ habt Ihr hingegen die volle Leistung von 1.500 Watt. Aber das ist nicht alles: Der Heimspeicher verfügt über ein integriertes Brandschutzsystem, das bei Problemen Alarm schlägt und sogar den Brand direkt in der Batterie löschen kann. Zeitgleich fühlt sich die Box zwischen -20 und 55 Grad Celsius pudelwohl. Stromspeicher und Eisbär hätten bei diesen Bedingungen also beide gute Laune.

Ein weiteres Schmankerl ist die IP65-Zertifizierung. Dank dieser könnt Ihr die Einheit auch in feuchten Kellern oder der Garage parken, ohne dass es zu Problemen führt. Denn sie verkraftet eine relative Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 Prozent.

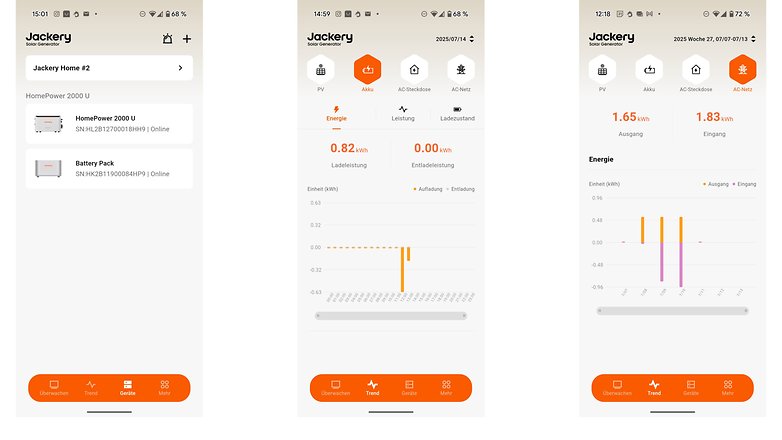

App-Steuerung mit neuen Funktionen – doch auch einigen Stolpersteinen

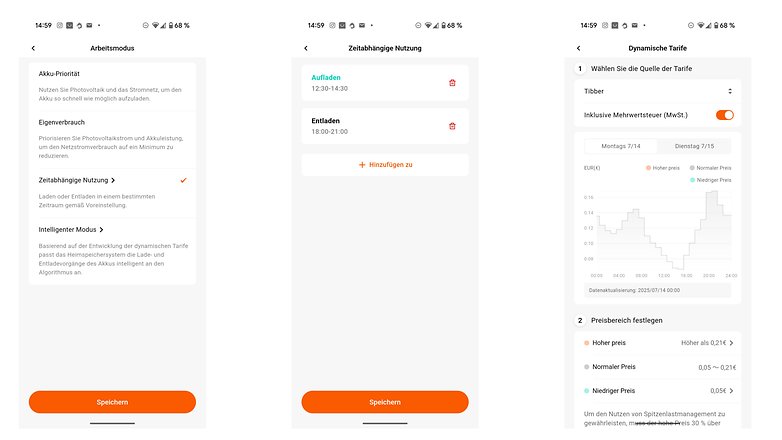

Mit der neuen Jackery Home-App bringt Ihr Eure Energieverwaltung auf ein ganz neues Level – zumindest fast. Endlich stehen Euch Funktionen zur Verfügung, auf die viele von Euch bei bisherigen Powerstations schmerzlich gewartet haben: Über den „Intelligenten Modus“ koppelt Ihr dynamische Stromtarife und entscheidet so, wann sich der Speicher günstig auflädt. Ihr könnt aber auch gezielt Zeitpläne festlegen, den Eigenverbrauch maximieren oder per „Akku-Priorität“ Euren Heimspeicher blitzschnell befüllen, falls Ihr ihn zu einer bestimmten Zeit voll braucht.

Besonders cool: Die App integriert mit Shelly-Standard obendrein bekannte Smart-Home-Produkte, sodass Messung und Steuerung Hand in Hand laufen.

Doch so smart die App sein will, ganz rund läuft das noch nicht. Direkt zu Beginn des Tests kam ich erst einmal ins Grübeln: Die App reagierte mit Verzögerung, stürzte gelegentlich ab und einige Menü-Pfade lassen Euch häufiger als nötig auf „Speichern“ tippen – und zwar nicht bloß einmal, sondern zum Teil gleich mehrfach. Das sorgt anfangs für Verwirrung. Ihr meint, alles korrekt eingestellt zu haben, seht sogar einen Haken, aber Euer Wunsch-Modus wurde noch gar nicht übernommen. Das kann schon mal den Puls hochtreiben, bis Ihr herausfindet, dass erst eine doppelte Bestätigung zum Ziel führt.

Ein Beispiel ist die Umstellung auf den „zeitabhängigen Modus“ bei mir gewesen. Sowohl in den Untereinstellungen des Modus als auch in der Übersicht der Modi müsst ihr „Speichern“ hintereinander auswählen, damit die Anpassung tatsächlich übernommen wird. Hier würde ich mir langfristig wünschen, dass das erste „Speichern“ in den Detailanpassungen zum Modus bereits alles korrekt übernimmt.

Nach Updates wurden die schlimmsten Abstürze zum Glück bereits behoben, doch die teils trägen Reaktionen beim Wechsel der Einstellungen und die vereinzelt längere Ladezeit bleiben vorerst. Die wichtigsten Übersichtsanzeigen wie aktuelle Leistung und Ladezustand laufen immerhin flott und zuverlässig – hier bleibt Ihr also stets im Bild. Langfristig wäre hier, denke ich, mehr User-Komfort mit einigen Anpassungen und einer schnelleren Performance möglich. Allerdings ist das bereits ein „Meckern auf hohem Niveau“ meinerseits und keine echte hohe Einschränkung in der täglichen Verwendung. Viele dieser kleineren Hürden werden vermutlich mit jedem weiteren Update ausgebessert, da es sich um eine komplett separate App von der ursprünglichen Version für Powerstations handelt.

Dynamische Stromtarife und Automationen

Ihr möchtet noch cleverere Sparfüchse werden? Die HomePower 2000 Ultra lässt Euch dynamische Stromtarife nutzen. Dank Shelly-Integration und kompatiblen Smart Metern kann der Speicher automatisch laden, wenn Strom günstig ist. Ihr legt zudem selbst Automationen an. Egal, ob nach Zeit, Wetter oder Tarif.

Das alles geht natürlich über die App, aber auch mit anderen Smart-Home-Lösungen ist die Steuerung kombinierbar. So wird Euer Haushalt nicht nur grün, sondern auch digital alltagstauglich.

Performance der Jackery HomePower 2000 Ultra

Wenn Eure Solarpanels genug liefern, könnt Ihr jährlich bis zu 1.304 Euro sparen – sagt zumindest der Hersteller. Realistischerweise solltet Ihr je nach Standort und Nutzungsgewohnheiten mit drei bis fünf Jahren für die Amortisation rechnen. Nutzt Ihr zusätzlich dynamische Tarife, springt noch mehr für Euch raus. Aber Achtung: Am effektivsten läuft die Kiste, wenn Ihr einen ordentlichen Teil Eures gespeicherten Stroms selbst produziert. Nur mit Netzstrom zu speichern, ergibt meines Erachtens wegen der Speicherverluste jedoch wenig Sinn. Es wäre zwar möglich, Euer Stromspeicher würde jedoch wesentlich länger benötigen, bis Ihr die Anschaffungskosten wieder ausgeglichen habt.

Einsatzmöglichkeiten des Heimspeichers

Im Keller, in der Waschküche oder sogar im Gewächshaus fühlt sich der Heimspeicher wohl! Die breite Spanne an Betriebstemperaturen und die hohe Feuchtigkeitsresistenz öffnen Euch viele Möglichkeiten. Ob Altbau mit frisch verputzten Wänden oder Gartenhütte – diese Powerstation tanzt auf allen Hochzeiten. Selbst bei Stromausfall springt sie ein, sodass Ihr nicht im Dunkeln tappt.

Aus meiner Sicht eignet sich der Jackery HomePower 2000 Ultra-Stromspeicher sowohl für jeden, der bereits ein Balkonkraftwerk besitzt und einen Stromspeicher nachrüsten möchte, als auch für Neukäufer einer Mini-PV-Anlage. Dank der Möglichkeit, insgesamt bis zu acht Module anzuschließen, wenn Ihr vier Stromspeicher-Einheiten kombiniert, eignet sich der Heimspeicher auch für größer geplante PV-Anlagen. Dabei solltet Ihr Euch jedoch im Klaren sein, dass das Gesamt-Set dann nicht mehr als Balkonkraftwerk angemeldet werden kann.

Lebensdauer und Rentabilität des BKW

Langlebigkeit? Check. Der Stromspeicher setzt auf LiFePO4-Zellen, die satte 6.000 Ladezyklen und damit bis zu 15 Jahre Nutzung versprechen. Als Bonus gibt’s 10 Jahre Garantie vom Hersteller hinzu. Daran kann sich jedes Haushaltsgerät gern ein Beispiel nehmen. Wer die volle Speicherkapazität nutzt, bekommt die Investition schneller wieder raus. Für kleinere PV-Anlagen bietet es sich an, die Speichernutzung geschickt anzupassen – ein Feature, das die App erstaunlich komfortabel ermöglicht.

Jackery HomePower 2000 Ultra – ein Allrounder mit kleinen Schwächen

Jackery liefert mit der HomePower Ultra 2000 ein handfestes Kraftpaket für alle, die mehr aus ihrem Balkonkraftwerk holen wollen. Die clevere App, das stapelbare Design und die Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten machen das Set zum Allrounder. Perfekt für Zuhause, Garage oder überall, wo Ihr ein Stück Unabhängigkeit wollt. Kleine App-Zickereien gibt’s noch, aber mit Blick aufs Preis-Leistungs-Verhältnis und die Modernisierung Eurer Stromversorgung ist das ein Upgrade, das Euren Alltag nachhaltig smarter macht. Insbesondere, da ich zuversichtlich bin, dass die kleineren Probleme mit der neuen App-Version in den kommenden Updates vom Hersteller behoben werden.

Jackery HomePower 2000 Ultra

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

Roundtable zur IFA 2025: AMD über GPUs, CPUs, NPUs, AI, FSR, Rebranding und mehr

Zur IFA 2025 wurde AMD mit vielen Fragen überschüttet, und gab hier und da auch gute Antworten. Eine kurze Zusammenfassung des rund einstündigen Gesprächs, das viele Bereiche wie Grafik, Prozessoren, NPUs und AI, aber auch kommendes FSR Redstone und das Thema Rebranding zum Thema hatte.

Gleich vorweg: Neue Produkte wurden zur IFA 2025 nicht angekündigt. So etwas wird separat in eigenen Veranstaltungen vollzogen, auch in den kommenden Wochen wird AMD hier Updates geben, erklärte der Hersteller.

AI ist „underhyped“

AI ist auch zur IFA 2025 natürlich in aller Munde. Vor einem Jahr gestartet, wurde jedoch schnell klar, dass die Thematik lange Zeit braucht, es alles noch immer am Anfang steht und viel Zeit, Geld und Arbeit investiert werden muss. Genau deshalb glaubt AMD aber, dass sich in den kommenden drei bis fünf Jahren hier so viel tun wird, dass AI aktuell trotz der Ausnutzung des Wortes und Begriffs oft auch für Kleinigkeiten, im Kern eigentlich sogar noch „underhyped“ ist. Der Hersteller hofft, dass sich daraus ein Werkzeug entwickelt, welches die Menschheit voranbringen kann, ähnlich wie es das Internet vor einigen Jahrzehnten tat.

Aktuell ändern sich viele Punkte beim Thema AI noch sehr schnell. War es vor einem Jahr noch die Bildgenerierung, ist es nun Text-to-Video inklusive Sprache. Auch das Thema der lokalen AI ohne die Nutzung der Cloud wird präsenter. Stets alle Daten ins Netz zu packen, gilt nicht unbedingt als sicher, auch andere Sicherheitsfragen rücken weiter in den Fokus – Stichwort local AI.

Der „perfekte PC“ steht an erster Stelle

Klar macht AMD dabei aber auch, dass ein AI-PC erst aus einem guten PC erwachse. Und AMDs Ziel an erster Stelle ist es, die Hardware und Software für den „perfekten PC“ zu liefern, erklärte Jack Huynh, SVP and GM der Computing and Graphics Group, der auch bei einigen Partnerevents wie beispielsweise Lenovo (siehe Titelbild) zur IFA 2025 auftrat. Hier gilt es, die ambitionierte Roadmap des Konzerns umzusetzen und die Kadenz zu halten, auf die sich Partner verlassen können. Damit gelang es schließlich zuletzt, überall Marktanteile zu gewinnen, zuletzt vor allem auch im Geschäftsumfeld.

NPUs werden bald noch mehr können

Die zugrunde liegende Hardwarebeschleunigung bei AI über eine NPU wird sich dabei ebenfalls mitentwickeln. Auch hier steht alles noch am Anfang. Noch immer entwickeln viele lieber für die CPU oder GPU, da es davon Milliarden Lösungen im Markt gibt. Doch mit stetig weiteren NPUs wird sich das verschieben. Die NPU wird dabei aber nie vollends die Aufgaben der anderen beiden übernehmen und auf maximale TOPS ausgelegt sein, im Fokus der NPU steht stets Performance pro Watt. Doch auch die NPUs werden in Zukunft stetig stärker und weitere Aufgaben übernehmen können, erklärte AMD – und hoffentlich auch noch effizienter arbeiten.

Apropos Effizienz. Hier kam wie in jedem Jahr das Thema ARM vs. x86 auf. AMD erklärte hier, fast wie zuletzt Intel, dass der Mythos, dass x86 nicht effizient sein kann, im letzten Jahr widerlegt wurde. Sowohl AMD Ryzen als auch Intel Core können im Notebook extrem lange Laufzeiten bieten, und dabei auf das komplette x86-Ökosystem zugreifen. Im Gesamtpaket ergibt sich letztlich kein Vorteil für Arm.

Grafikchips verkaufen sich super, weiterhin ausverkauft

Auf die kürzlich medial verbreiteten Analysen von Jon Peddie zum Marktanteil bei diskreten Grafikkarten von „nur sechs Prozent für AMD“ wollte AMD keinen Kommentar abgeben. Man verwies stattdessen auf die stets auch von AMD publizierten Analysen von Mercury Research. Vermutlich kann AMD ebenso wie andere von außen nicht genau nachvollziehen, wie diese Werte zusammenkommen – deshalb ließ auch ComputerBase bisher von einer Berichterstattung ab, da die Werte extrem niedrig erscheinen.

Man freue sich über den weiterhin starken Absatz von AMD-GPUs in vielen Bereichen, erklärte AMD weiter. Die Nachfrage sei noch immer höher als die Produktion – eine doch überraschende Aussage. Schließlich hatte AMD bereits kurz nach dem Start der Radeon 9000 vermeldet, doch schnell die Produktion zu erhöhen.

Was an den „sechs Prozent“ am Ende stimmt, lässt sich abschließend heute also nicht klären. AMD lässt das Thema vorerst einfach laufen, dürfte in naher Zukunft vermutlich aber noch einmal mit eigenen Zahlen um die Ecke kommen. Auf das Angebot einiger Journalisten, AMD könnte doch beim Umsatz einfach Radeon komplett aus der Gaming-Sparte heraustrennen, sodass es klar sichtbar werde, wollte AMD nicht eingehen.

FSR Redstone im Zeitplan

Das neue FSR Redstone liege im Zeitplan, erklärte AMD auf Nachfrage. Es soll wie geplant noch in diesem Halbjahr erscheinen. Hier wird es dann, wie eingangs angemerkt, eine eigene Vorstellung geben.

Kein Preisdumping bei Notebooks geplant

Angesprochen auf die neuen Chromebooks, die fortan dank MediaTek-Chips auch eine große NPU bieten, die 50 TOPS erreicht, erklärt AMD, dass man den Preiskampf gegen die Chromebooks im extrem günstigen Bereich nicht aufnehmen wird.

AMD verwies dabei darauf, dass sich im vergangenen Jahr bereits viel getan hat: Der Durchschnittspreis für AMD-Notebooks mit großer NPU, vor einem Jahr noch ausschließlich durch Strix Point realisiert, ging vom vierstelligen Bereich bis heute in den dreistelligen Bereich über. Mit Krackan Point gibt es nun Notebooks, die die Hälfte kosten wie Lösungen vor einem Jahr, Krackan2 als Minimalversion mit großer NPU soll den Preis auch noch auf 600 US-Dollar oder leicht darunter drücken können.

Das ist am Ende noch kein Chromebook für 300 oder 400 US-Dollar, aber auch die kleinsten Versionen bieten oft eine entsprechende NPU noch gar nicht, erklärt AMD. Insofern ist die Lücke zu Lösungen, die das dann wirklich können und parallel dazu AMDs Angebot, ziemlich klein, hofft AMD.

Kein Konkurrent zu GeForce Now geplant

Auf die Frage, die AMD in jedem Jahr gestellt wird, gab es auch in diesem Jahr eine klare Antwort: Nein, es wird kein „Radeon Now“ als Konkurrent zu GeForce Now geben. AMD erklärt, dass sie diesen Job den Partnern überlässt. Diesen werde man gern Hardware liefern und sie dabei unterstützen – das klappt ja sogar bereits bei Nvidia, GeForce Now läuft auf AMD Ryzen Threadripper.

Rebranding alter Chips: Es ist kompliziert

Beim Thema Rebranding, also alten Chips respektive Chips mit alter Technik neue Namen geben, gab sich AMD weniger offen. Ja, es sei ein Thema, aber selbst sehe man dies nicht so, wie es die technische Presse sieht.

Der Produktname solle vielmehr ein aktuelles Erlebnis verkaufen, erklärte AMD am Beispiel der neuen Handheld-Chips Ryzen Z2, Z2 Extreme und Z2 Go. Hier ist diese Thematik jedoch extrem: Zen 5, Zen 4 und gar Zen 2 haben quasi denselben Brand. Jeder der Chips kann entsprechend neue Handhelds antreiben, und dann je nach Preisgefüge auch für das entsprechende „neue“ Erlebnis sorgen, erklärte AMD. Die meisten Journalisten sahen das nur bedingt so, da man hier durchaus anderer Meinung sein kann. Denn Zen 2 Ende 2025 als neu zu bewerben, ist durchaus grenzwertig.

Auf der anderen Seite zeigte AMD wiederum ein wenig mit dem Finger auf Intel: Zu viele Architekturen habe der große Mitbewerber im Markt, sei es Lunar Lake, Arrow Lake oder auch noch Raptor Lake. Alle hätten eine andere technische Basis, hier fahren aktuelle Ryzen besser, die Basis sei dort insgesamt einheitlicher. Auch hier ist es letztlich aber so schwarz-weiß nicht, wie bereits die Handheld-Chips zeigten, auch verkauft AMD noch jede Menge älterer Lösungen. Zur IFA 2025 wurden beispielsweise von den vielen Mini-PC-Herstellern auch noch Lösungen mit Ryzen 5000, 6000, 7000 und 8000 beworben.

Apps & Mobile Entwicklung

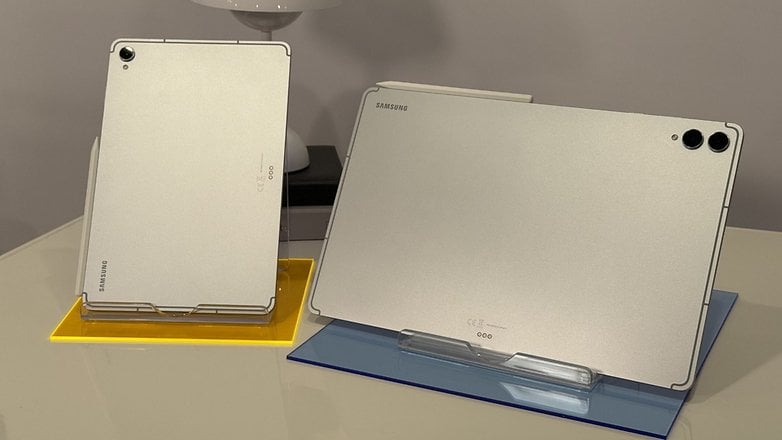

Samsung mit drei neuen Modellen auf der IFA

Die Modelle der Galaxy-Tab-S-Serie gelten als die besten Android-Tablets. Auf der IFA präsentiert Samsung ein Update für die beiden Modelle. Dabei wird an bewährten Tugenden festgehalten. Ein neuer Prozessor soll dagegen für mehr Leistung und bessere Akku-Laufzeiten sorgen.

Tablets kämpfen zwar seit jeher um ihren Platz irgendwo zwischen Smartphones und Notebooks, doch Samsung ist dem Segment stets treu geblieben. Auf der IFA frischt der Hersteller dementsprechend turnusgemäß die Galaxy-Tab-Serie auf.

Die beiden Modelle der nun elften Generation zeigen sich dabei äußerlich nur wenig verändert. Neben optischen Retuschen fällt vor allem auf, dass die magnetische Aufnahme für den digitalen Stift, Samsungs S Pen, von der Rückseite in den Rahmen verschoben wurde. Darüber hinaus bleibt man der Formgebung des Vorgängers im Wesentlichen treu.

Veränderungen wie die etwas verkleinerte Aussparung für die Frontkamera im Display erfordern schon einen detaillierten Vergleich – ebenso wie Größe und Gewicht. Die an sich schon geringe Bauhöhe sinkt um weitere 0,3 Millimeter. Darüber hinaus werden die Tablets um wenige Gramm leichter. Das neue Tab S11 Ultra wiegt 690 Gramm, während das Tab S10 Ultra noch 718 Gramm auf die Waage brachte.

Displays mit elf und 14,6 Zoll

Auch bei den Bildschirmen setzt der Hersteller auf Bewährtes. Das bedeutet zunächst, dass sie auf der AMOLED-Technologie basieren, die von Samsung maßgeblich vorangetrieben wurde.

Während das Galaxy Tab S11 – wie schon der Vorgänger – mit einem elf Zoll großen 2K-Display ausgestattet wird, richtet sich die Ultra-Version der Serie an Fans großer Bildschirme. Das Display bietet in diesem Fall eine Diagonale von 14,6 Zoll, und auch die Auflösung fällt mit 2.960 × 1.848 Pixeln höher aus. Darüber hinaus sind die Leistungsdaten der beiden Displays identisch: Mit 120 Hz Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von 1.600 Nits gibt es keine Unterschiede.

Samsung setzt auf MediaTek

Auch im Inneren der beiden Tablets halten sich die Veränderungen in Grenzen. Wie schon beim Vorgänger setzt Samsung auf ein SoC von MediaTek. Das Dimensity 9.400+ bietet im Vergleich zum zuvor genutzten Dimensity 9.300+ etwas höhere Taktgeschwindigkeiten. Die Architektur wurde im Wesentlichen beibehalten und basiert sowohl hinsichtlich der CPU als auch der GPU auf Entwicklungen von ARM.

Der Prozessor besteht aus insgesamt acht CPU-Kernen. An der Spitze steht ein bis zu 3,62 GHz schneller Cortex-X925-Kern. Darauf folgen drei Cortex-X4-Kerne, die nun bis zu 3,4 GHz erreichen können. Für das effiziente Abarbeiten weniger anspruchsvoller Aufgaben stehen zudem vier weitere Kerne bereit, die auf ARMs Cortex-A720-Design basieren und mit einem Takt von 2,0 GHz arbeiten. Grafische Berechnungen übernimmt die Mali Immortalis 925 GPU, die ebenfalls von ARM stammt und in diesem Fall über zwölf Grafikkerne verfügt.

Neues SoC für mehr Leistung und längere Akku-Laufzeit

Der Leistungsunterschied im Vergleich zum Galaxy Tab S10 könnte jedoch noch größer ausfallen, als es die begrenzten Anpassungen auf den ersten Blick vermuten lassen. Beim Dimensity 9.400+ setzt MediaTek auf ein verbessertes Fertigungsverfahren mit Strukturbreiten von drei Nanometern. Damit steigen die möglichen Transferraten, während der Energieverbrauch sinkt.

Dementsprechend verbessern sich auch die Akkulaufzeiten der Tablets – wenngleich an dieser Stelle keine Wunder zu erwarten sind. Zumal auch die Kapazität der verbauten Energiespeicher nur beim Galaxy Tab S11 Ultra wächst. Und das auch nur um 400 mAh, sodass der Akku nun eine Kapazität von 11.600 mAh bietet. Beim kleineren Modell der Serie bleibt es bei 8.400 mAh.

Größeres Tablet, größerer Datenspeicher

Bei der Speicherausstattung macht der Hersteller Unterschiede zwischen den beiden Tablets. Beim kleineren Modell wird der Prozessor von maximal zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher unterstützt, bei der Ultra-Variante sind bis zu 16 Gigabyte möglich.

Ähnlich verhält es sich beim Datenspeicher. Das elf Zoll große Galaxy Tab ist auf 512 Gigabyte begrenzt, während beim Ultra-Modell ein Speicherplatz von bis zu einem Terabyte gewählt werden kann.

Galaxy Tab S11: Die Kameras bleiben die gleichen / © Timo Brauer / nextpit

Weniger ist mehr? Samsung streicht eine Kamera

Bei der Kameratechnik müssen sich Interessenten zumindest beim Galaxy Tab S11 Ultra mit weniger begnügen als zuvor: Um das eigene Gesicht in allen Feinheiten zu erfassen, setzte der Vorgänger noch auf zwei 12-Megapixel-Sensoren – bei der Neuauflage steht nur noch der Ultraweitwinkel-Sensor (mit gleicher Auflösung) zur Verfügung.

Ansonsten werden die gleichen Kameramöglichkeiten wie bei den vorangegangenen Modellen geboten. Auf der Rückseite finden sich ein 13-Megapixel- und ein 8-Megapixel-Sensor, letzterer für Ultraweitwinkel-Aufnahmen. Beim kleineren S11 verzichtet Samsung auf den Ultraweitwinkel-Sensor.

Galaxy Tab S10 Lite für den kleinen Geldbeutel

Noch mehr Verzicht wird von Käufern des günstigen Einsteigermodell verlangt, das selbst mit seinem Namen noch nicht Teil der neuen Generation geworden ist. Das beginnt beim Display des Galaxy Tab S10 Lite, das mit einer Diagonale von 10,9 Zoll ähnlich groß ist wie das Galaxy Tab des S11. Allerdings ist die Auflösung mit 2.112 x 1.320 Pixeln geringer, gleiches gilt für die Bildschirmhelligkeit die hier mit maximal 600 Nits angegeben wird.

Auch beim Prozessor müssen Nutzer im Vergleich zu den S11-Modellen Abstriche machen. Mit dem Exynos 1380 greift der Hersteller auf ein SoC aus der eigenen Entwicklung zurück, das aus vier Cortex-A78- und vier Cortex-A55-Kernen zusammengesetzt wird, die mit Taktgeschwindigkeiten von 2,4 bzw. 2,0 GHz zu Werke gehen.

Auch beim Speicher tritt Samsung auf die Bremse. Beim Arbeitsspeicher besteht die Wahl zwischen sechs und acht Gigabyte, der Datenspeicher liefert ein Speichervolumen von 128 oder 256 Gigabyte. Immerhin werden Micro-SD-Karten mit einer Größe von bis zu zwei Terabyte unterstützt. Dank der schwächeren Kameras, die an der Front eine Auflösung von fünf und auf der Rückseite von acht Megapixeln bietet, werden die Speicherkapazitäten nicht ganz so schnell aus geschöpft. Auch bei dem 399 Euro günstigen Modell werden der S Pen – der sogar beiliegt -, sowie das Tastatur-Cover unterstützt.

Lohnt sich der Kauf?

Samsung setzt einmal mehr auf zurückhaltende Anpassungen bei der neuesten Generation seiner Galaxy-Tab-S-Serie. Schnäppchenjäger können in jedem Fall auf fallende Preise bei den S10-Modellen hoffen und bedenkenlos zugreifen. Die Abstriche im Vergleich zu den neuen Modellen sind gering.

Genaueres wird ein ausführlicher Test zeigen, der in Kürze folgt.

Apps & Mobile Entwicklung

Im Test vor 15 Jahren: MSIs Hawk perfektionierte die GeForce GTX 460

MSIs Hawk-Serie feierte auf der Radeon HD 5770 Prämiere und erhielt dafür prompt einen ComputerBase-Award, das zweite Modell der Serie war die GeForce GTX 460 Hawk (Test). Auch hier standen kühle Temperaturen, ein niedriger Schalldruckpegel und eine erhöhte Leistung im Fokus.

Zweite Auflage des Erfolgsrezepts

Die MSI GeForce GTX 460 Hawk setzte auf das gleiche Erfolgsrezept, das der Hersteller bereits bei der Radeon HD 5770 der Serie angewendet hatte. Dabei handelte es sich im Kern um ein eigens entwickeltes PCB, das für Übertaktung optimiert worden war, einen Dual-Slot-Kühler des Typs Twin Frozr II sowie deutlich angehobene Taktraten.

Gegenüber dem Referenzdesign arbeitete die GPU der Hawk mit einem um 105 MHz angehobenen Takt. Der Speicher wurde mit den üblichen 1.800 MHz betrieben. Wie beim Referenzdesign erfolgte die Energiezufuhr mittels zweier PCIe-6-Pin-Stecker. Der verbaute Twin-Frozr-II-Kühler mit vier Heatpipes und zwei 75-mm-Lüftern war allerdings deutlich potenter als der Referenzkühler mit einem einzelnen 75-mm-Lüfter.

Der Preis der GeForce GTX 460 Hawk lag bei etwa 230 Euro zum Marktstart. Dafür erhielten Kunden neben der eigentlichen Grafikkarte noch Assassin’s Creed 2 als Vollpreistitel.

Nur knapp hinter einer GeForce GTX 470

In puncto Leistung musste sich die GeForce GTX 460 Hawk nicht verstecken. Im Mittel landete sie dank ihrer starken Übertaktung um 12 Prozent vor dem Referenzdesign. Damit war sie zudem etwa gleich auf mit der Radeon HD 5850 und nur acht Prozent hinter einer GeForce GTX 470. Die schnellste GeForce GTX 460 in Form der AMP! von Zotac war allerdings weitere fünf Prozent schneller.

Das größte Manko der Hawk war die relativ hohe Leistungsaufnahme unter Last, die sich aus den angehobenen Taktraten ergab. Dafür konnte die GeForce GTX 460 Hawk neben der hohen Leistung mit einer flüsterleisen Kühlung, die um 2 dB(A) leiser als das Referenzdesign und um 8,5 dB(A) leiser als die AMP! war, überzeugen. Die GPU-Temperatur lag dabei unter Last bei lediglich 64 °C, womit reichlich Spielraum für Übertaktungsversuche bestand. Wer diesen Spielraum ausreizen wollte, konnte mit weiteren 10 Prozent mehr Leistung rechnen. Wer sich zudem traute, die Spannung der GPU anzuheben, der konnte insgesamt mit einer Leistungssteigerung von 15 bis 17 Prozent rechnen. Im Test erreichte die GeForce GTX 460 Hawk so Taktraten von 903 MHz auf der GPU und 2.154 MHz auf dem Speicher – verglichen mit den 675/1.900 MHz des Referenzdesigns eine satte Steigerung.

Fazit

Die MSI GeForce GTX 460 Hawk hatte alles, was eine gute Grafikkarte auszeichnete. Einen flüsterleisen und sehr starken Kühler, eine hohe Spieleleistung mit viel Spielraum für Übertaktung und einen akzeptablen Preis von 230 Euro inklusive eines Vollpreistitels. Damit war sie am Ende des Tages eine Verbesserung gegenüber dem Referenzdesign in quasi allen Belangen – von der etwas höheren Leistungsaufnahme unter Last abgesehen. Die AMP! von Zotac war für eine ähnliche Preisempfehlung zwar etwas schneller, dafür aber auch durchweg deutlich lauter.

In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:

Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 3 Tagen

Entwicklung & Codevor 3 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events