Künstliche Intelligenz

AirPods: Markt in den USA langsam saturiert?

Apples AirPods sind mittlerweile ein Milliardengeschäft: 2026 könnte Apple angeblich 100 Milliarden US-Dollar Umsatz mit Ohrstöpseln und Over-Ears übertreffen. Allerdings könnte das Geschäft zumindest im größten Markt, den Vereinigten Staaten, ein Wachstumsproblem bekommen: Laut einer Untersuchung des Marktforschers CIRP erreichen die AirPods bald ein Saturationsniveau. Bereits jetzt sollen rund 26 Prozent aller iPhone-Nutzer auf diesem Markt AirPods besitzen. Dabei verfügen 44 Prozent überhaupt über Bluetooth-Kopfhörer, 59 Prozent davon griffen zu Apple. Ob sich diese Rate angesichts der Konkurrenz noch steigern lässt, scheint laut Marktforscher unklar. Eine potenzielle Bremse sind die längeren Produktzyklen bei AirPods. Anders als beim iPhone erscheinen sie nicht im Jahrestakt.

Viel Erfolg, aber nicht erfolgreich genug

Ein interessanter Datenpunkt sind die Rabatte, die Apple-Reseller ihren Kunden im Rahmen der jüngsten Prime Days offeriert haben. So verkaufte Amazon die AirPods Pro 2 um 100 Dollar billiger, auch andere große US-Händler wie Walmart und Best Buy zogen nach. Auch in Deutschland gab es die Stöpsel günstiger: Amazon lieferte mit 190 Euro den zu dem Zeitpunkt günstigsten Preis, immerhin 90 Euro weniger als Apple. „Die AirPods sind ein Erfolg, müssen aber noch mehr Erfolg haben“, so CIRP.

Allerdings könne es auch sein, dass Apple und seine Händler einfach „viele AirPods verkaufen“ wollten – und eben genug Spielraum bei der Marge hatten, um erhebliche Stückzahlen in den Markt zu drücken. Apple selbst verbilligte natürlich nicht, dies macht der Konzern nahezu nie, mit Ausnahme von Problemmärkten wie China zuletzt beim iPhone. Apple-Nutzer wissen, dass Reseller üblicherweise die günstigeren Preise haben als Apple selbst.

Warten auf neue Modelle

Abhilfe schaffen könnte gegen die Saturierung des Marktes, dass Apple regelmäßiger mit neuen Modellen auf den Markt kommt. Die aktuelle Situation: Die AirPods Pro 2 kamen schon 2022 auf den Markt, erhielten dann 2023 ein kleines Update mit USB-C und einem leicht verbesserten H2-Chip.

Die regulären AirPods (4. Generation) sind noch vergleichsweise frisch (von Herbst 2024). Bei den AirPods Max wurde letztes Jahr nur USB-C (samt USB-Audio) nachgelegt, doch nichts an Treibern und Chips verändert. Apple hat allerdings mit Beats noch eine weitere Audiomarke in der Hinterhand, die sich günstiger und „hipper“ positioniert.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

heise+ Update vom 05. September 2025: Lesetipps zum Wochenende

Liebe Leserinnen und Leser,

Sonntagabend ist es soweit: In ganz Deutschland ist eine totale Mondfinsternis zu sehen. Zirka eine Stunde lang leuchtet er als Blutmond am Himmel – das allerdings kurz nach seinem Aufgang und damit sehr tief am vergleichsweise hellen Horizont. Es ist also gar nicht so einfach, das beeindruckende Schauspiel gut zu sehen, geschweigedenn gut zu fotografieren.

Wer sich allerdings gut auf das Spektakel vorbereitet, hat gute Karten, ansprechende Fotos zu schießen. Dafür brauchen Sie eine Kamera mit einem ordentlichen Teleobjektiv, ein stabiles Stativ und ein wenig Wissen um passende manuelle Einstellungen. Unser Artikel liefert die relevanten Infos – nach der Lektüre steht einem erfolgreichen Mondabend nichts mehr im Wege (ok, das Wetter vielleicht, aber da sind wir an dieser Stelle mal optimistisch).

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „heise+ Update vom 05. September 2025: Lesetipps zum Wochenende“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Microsoft zieht Bilanz: Windows-Treiberentwicklung mit Rust

Microsoft integriert Rust schrittweise in den Windows-Kernel und stellt auch die Windows-Treiber-Entwicklung schrittweise um. Microsoft zieht eine Zwischenbilanz.

Aufgrund der Komplexität der Windows-Kernel-API wird es zwar noch einige Zeit in Anspruch nehmen, bis der gesamte Rust-Designprozess abgeschlossen ist, so Microsoft in einem Blogpost des Surface-Entwicklerteams, der den aktuellen Stand der Windows-Treiberprogrammierung mit Rust zusammenfasst. Dranbleiben will die Firma aber auf jeden Fall, denn für Microsoft stellen speichersichere Sprachen wie Rust die Zukunft der sicheren Softwareentwicklung dar. Auch deshalb, weil die Sicherheitslandschaft Zuverlässigkeit und Sicherheitsgarantien auf jeder Ebene erfordere.

Gegenwärtig können Rust-Programmiererinnen und -Programmierer, die das von Microsoft bereitgestellte GitHub-Repository des Rust-Projekts (windows-drivers-rs) importieren, dieselben Bibliotheken und Header im Windows Driver Kit (WDK) nutzen wie C-Entwickler. Außerdem haben sie damit Zugriff auf alle Device Driver Interfaces (DDI), die es zum Erstellen eines Windows-Treibers im User- und Kernel-Mode braucht. Mit dem Tool cargo-wdk soll beides nun komfortabler funktionieren.

Visual Studio als Vorbild: cargo-wdk für Rust

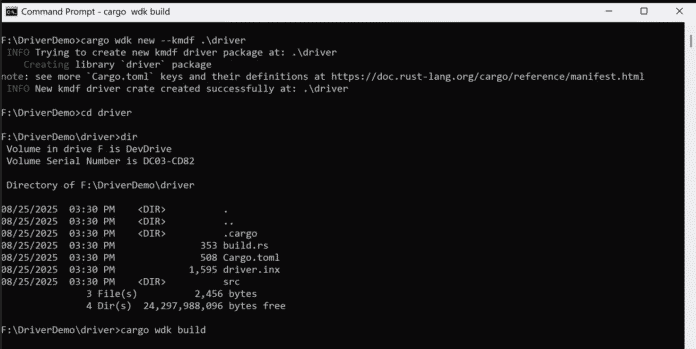

In Microsoft Visual Studio stehen verschiedene Vorlagen bereit, um Windows-Treiber in C zu schreiben. Um die Entwicklung mit Rust ähnlich einfach zu machen, hat Microsoft jetzt die Cargo-Erweiterung cargo-wdk vorgestellt. Mit ihr lassen sich leere Treiberprojekte anlegen, die bereits alle erforderlichen Verknüpfungen, Build-Schritte und Abhängigkeiten mitbringen. Zudem kann cargo-wdk – ähnlich wie bei der Erstellung eines Treibers in C in Visual Studio – WDK-Tools wie InfVerif aufrufen.

Die Cargo-Erweiterung cargo-wdk im Einsatz.

(Bild: Microsoft)

Wie cargo-wdk funktioniert, demonstriert Microsoft an einem Beispiel. Darin erstellen Entwicker mit cargo wdk new –kmdf eine KMDF-Treibervorlage. Mit Eingabe von cargo wdk build lässt cargo-wdk dann das InfVerif-Tool über die INF-Datei des Treibers laufen und zeigt dabei ähnlich wie in Visual Studio alle gefundenen Fehler an. Im Beispiel wird die INF-Datei schließlich korrigiert, cargo-wdk erneut ausgeführt und so sichergestellt, dass der Treiber mit den entsprechenden Zertifikaten versehen ist.

Mittelfristig will das Team cargo-wdk um Features wie automatische WDK-Installationen, die Unterstützung für NT_TARGET_VERSION, zusätzliche Treibervorlagen und eine volle ARM64-Unterstützung ergänzen. Langfristig plant Microsoft, Programmiererinnen und Programmierern in einer Cargo-Umgebung Zugriff auf dieselben Build-Tools und Konfigurationsoptionen zu bieten wie in Visual Studio.

Neben cargo-wdk enthält das Repo noch folgende Crates:

- wdk-build: Eine Bibliothek zum Konfigurieren eines Cargo-Build-Skripts, das Downstream-Linking des WDK durchführt und Rust-Bindings generiert.

- wdk-sys: Direkte FFI-Bindings zu APIs im WDK verfügbar sind.

- wdk: Sichere idiomatische Bindings zu APIs, die im WDK verfügbar sind.

- wdk-panic: Standardimplementierung von Panic-Handlern für mit dem WDK erstellte Programme

- wdk-alloc: Ein globaler Allocator für die Treiber.

- wdk-macros: Eine Sammlung von Makros, die die Interaktion mit den direkten Bindings von wdk-sys erleichtern.

Von unsicherem Rust zu sicherem Rust

Derzeit umfasst windows-drivers-rs zwar alle Bausteine, um Rust-Treiber für Windows zu programmieren, allerdings sind immer noch erhebliche Mengen an unsafe Rust-Code nötig. Auch unsicheres Rust bietet laut Blog Vorteile, wie starke eine Typprüfung, Zero Cost Abstractions und eine gute Kompatibilität durch das Foreign Function Interface (FFI). Auf lange Sicht soll es Entwicklern aber möglich sein, den Großteil eines Windows-Treibers sicher zu schreiben.

Dazu will Microsoft das Typsystem und den Borrow-Checker von Rust nutzen, um bestimmte Arten von Fehlern zu verhindern, die sich bisher nur durch zusätzliche statische Analysen erkennen lassen. Zudem soll der Umfang des Repositorys kontinuierlich weiter ausgebaut werden. Außerdem soll es sichere Abstraktionen für Kernel-Mode-Strukturen und DDIs geben, um die Anzahl der benötigten unsicheren Codeblöcke zu reduzieren und die Sicherheit schon während der Kompilierzeit zu erhöhen.

Neben dem Surface-Team sind auch andere Abteilungen bei Microsoft damit beschäftigt, sichere Strukturen und APIs zu entwickeln. Diese gehen über das Windows Driver Framework (WDF) hinaus und lassen sich sowohl in der Kernel-Entwicklung von Windows als auch von Drittanbietern in der Treiberentwicklung einsetzen. Einige dieser Arbeiten sind bereits heute im Windows-Kernel enthalten.

(who)

Künstliche Intelligenz

Vorstellung BMW iX3: Auftakt zur Kernerneuerung

Der iX3 dürfte zu den automobilen Neuerscheinungen des Jahres gehören, denen eine gehobene Aufmerksamkeit entgegenschlägt. BMW, auch bisher schon die im Sektor Elektromobilität erfolgreichste deutsche Premium-Marke, will sich elektrisch komplett neu erfinden und gleichzeitig genau sie selbst bleiben: Hersteller luxuriöser Fahrzeuge mit sportlichem Anspruch und der sprichwörtlichen Freude am Fahren. Der iX3 ist der erste BMW, welcher auf der Plattform der „Neuen Klasse“ basiert, für die die Marke seit geraumer Zeit, auch medial, Anlauf nimmt. Einige technische Eckdaten sind tatsächlich beeindruckend.

Wichtigste BMW-Baureihe

Die 3er-Reihe und ihre Setzlinge (X3, 4er etc.) stehen nicht nur in der äußeren Wahrnehmung für BMW. Diese Fahrzeuge sind auch diejenigen, mit denen BMW das meiste Geld verdient. Ein floppender 3er oder X3 könnte das ganze Unternehmen in Schieflage bringen. Dementsprechend nervös dürfte man in München sein. Dass der elektrische D-Segment-SUV iX3 das erste Fahrzeug der Neuen Klasse ist, liegt an der globalen Popularität des Formats SUV. BMW geht davon aus, dass der Trend weg vom klassischen 3er oder 3er Touring hin zum X3 in Zukunft eher zunimmt. Dennoch werden auf dieser Plattform diverse Ableger folgen, darunter ab 2026 auch eine Limousine.

BMW

)

60er-Reminiszenzen

Rein optisch kann man tatsächlich das Experiment durchaus als gelungen betrachten, einen Hauch Neue-Klasse-Reminiszenz – insbesondere an den BMW 2000 ab 1966 – in ein bullig-modernes SUV zu zaubern. Die Front zitiert, genauso wie der Opel Vizor, durch Lichteffekte die Front von 60er-Jahre-Fahrzeugen. Gott sei Dank erschien wohl die bisherige Nierenschwellung selbst den BMW-Designern als Sackgasse. Äußerlich hätte es also schlimmer kommen können, denke ich. Zumal gerade BMW in den vergangenen Jahren mitunter, nun ja, nassforsch gestaltete.

Display entlang der Windschutzscheibe

Im Interieur schlägt die Innovation dann allerdings gnadenlos zu. Das neue Panoramic Vision iDrive mit teilweise frei wählbaren Anzeigeinhalten auf einem schmalen Display zwischen den beiden A-Säulen wurde in der Presse schon vielfach besprochen. Der erste Eindruck hinter dem eckigen Lenkrad mutet an wie ein später Ritterschlag der Macher des PSA-i-Cockpits. Ob BMW für diese Gestaltung nun Anerkennung oder Schelte verdient, liegt sicher im Auge des Betrachters. Mutlosigkeit aber kann man den Machern zumindest nicht unterstellen, denn diese Neuaufteilung wird fraglos polarisieren.

Lenkrad als Viereck

Das „Lenkrad“, man muss es bei dieser Form in Anführungszeichen setzen, bemüht sich um Andersartigkeit. Zwei Speichen oben, zwei unten, in der Mitte mit hohem Aufwand ein Nichts – ein wenig ratlos lässt einen das schon zurück. Die beiden neben der Prallplatte integrierten Bedienungssatelliten sollen dadurch die Bedienung erleichtern, dass nur diejenigen Felder illuminiert sind, die man als nächstes braucht – wenn sich die KI nicht täuscht. Wobei BMW für sich verbuchen kann, in dieser Hinsicht meist Nägel mit Köpfen zu machen. Wie gut die Logik in der Praxis funktioniert, muss sich genau dort erweisen.

Displays mit Effekten

Ein vergrößertes Head-up-Display, das sich mit 3D-Effekten auf die Fahrbahn legt, wird sicherlich in Ergänzung zu Panoramic Vision iDrive dazu beitragen, dass der Fokus des Fahrers noch mehr als bisher auf der Fahrbahn bleibt. Das große Zentral-Display, das in der auf- bis ausgeräumten Cockpitlandschaft wie ein Solitär wirkt, ist in ein linkshängendes Trapez gebürstet, was man befremdlich finden kann. Dass es aus dem mit Stoff bespannten Nichts auch noch rausleuchtet wie durch eine leicht löchrige Decke, kann man auch hübsch finden, muss man aber nicht.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 6 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 6 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick