Künstliche Intelligenz

Meta stellt sich gegen die KI-Pläne der EU

Kurz vor Inkrafttreten eines weiteren Teils der EU-KI-Verordnung („AI Act“) hat Meta, der US-Konzern hinter Facebook und Instagram, entschieden, den freiwilligen Verhaltenskodex der Europäischen Kommission für KI-Anbieter nicht zu unterzeichnen. Der Konzern kritisiert den Kodex als rechtlich unsicher, überregulierend und innovationsfeindlich.

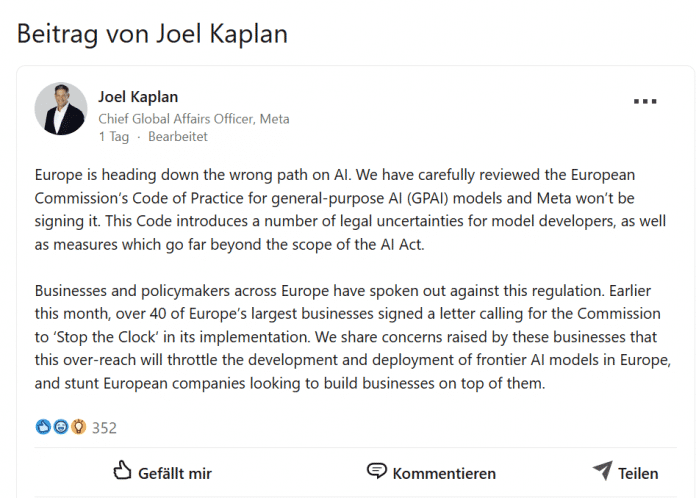

In einem LinkedIn Post schreibt Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer bei Meta: „Europa ist bei der KI auf dem Holzweg. Wir haben den Verhaltenskodex der Europäischen Kommission für allgemeine KI-Modelle (GPAI) sorgfältig geprüft, und Meta wird ihn nicht unterzeichnen.“ Laut Kaplan behindert der Kodex europäische KI-Innovationen. Er könne die Entwicklung und fortschrittlicher KI-Modelle bremsen und die Möglichkeiten von Start-ups einschränken.

Dass Meta so offen auf Konfrontationskurs geht, ist ein bemerkenswerter Schritt. Das Unternehmen möchte in der EU nämlich verstärkt auf eigene KI-Dienste wie das Sprachmodelle Llama 3 setzen. Sie sollen künftig sowohl über eigene Plattformen als auch in Kooperation mit Cloud- und Hardwareanbietern zum Einsatz kommen. So kündigte Meta an, seine eigene KI in Qualcomm-Smartphones und Ray-Ban-Brillen zu integrieren.

Screenshot des Posts von Joel Kaplan bei LinkedIn.

(Bild: LinkedIn)

Risikobasierter Ansatz

Der von der EU-Kommission Anfang Juli vorgestellte Kodex 4895378 ist nicht bindend. Die Union fordert darin unter anderem eine transparente Dokumentation angebotener KI-Modelle, Ausschluss urheberrechtlich geschützter Materialien beim Training sowie das Berücksichtigen von Löschwünschen von Rechteinhabern.

Der AI Act stuft KI-Systeme nach ihrem Risikograd ein. Ein „minimales Risiko“ haben demnach Anwendungen wie Übersetzungssoftware oder einfache Chatbots, ein „begrenztes Risiko“ haben Systeme wie generative KI; sie unterliegen Transparenzpflichten, etwa zur Kennzeichnung von Inhalten. Anwendungen in Personalwesen, Bildung und Produktsicherheit haben laut AI Act ein „hohes Risiko“ und unterliegen strengeren Auflagen. Anwendungen mit „unannehmbarem Risiko“, darunter soziale Bewertungssysteme oder manipulative Verhaltenssteuerung, sind verboten.

Schrittweise Umsetzung

Der europäische AI Act soll generell den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Europa regeln. Er hat das Ziel, den Einsatz von KI sicher, transparent und ethisch zu gestalten, wobei Grundrechte von Personen geschützt aber gleichzeitig Innovationen unterstützt werden sollen. Der Act trat im August 2024 in Kraft, allerdings werden einzelne Teile daraus erst nach und nach wirksam.

Ab dem 2. August 2025 gilt die in Artikel 50 des AI Acts verankerte Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. Dieses wichtige Kapitel des Acts bezieht sich auf die sogenannte „General Purpose AI“ (GPAI), also Systeme wie Sprach-KIs, Bildgeneratoren und Musikkomponiermaschinen. Fast alle Anbieter haben ihren Firmensitz in den USA, beispielsweise der Anbieter von GPT, OpenAI, sowie Anthropic (Claude), Google (Gemini) und Meta (Llama).

Diese Firmen trifft die Verordnung mit voller Wucht. Sie hatten daher einen Aufschub beim AI Act gefordert. Doch die EU entschied sich gegen ein späteres Inkrafttreten und hielt am beschlossenen Zeitplan fest. Während OpenAI, Mistral und weitere Anbieter, darunter Microsoft, den Kodex zumindest offiziell als sinnvoll und pragmatisch begrüßen, lehnt Meta ihn nun also ab und geht gegenüber der EU-Kommission auf Konfrontationskurs. Auch wenn der Kodex bisher auf Freiwilligkeit beruht ist unklar, was das künftig für Metas Zugang zum europäischen Markt bedeuten wird.

(dwi)

Künstliche Intelligenz

USA testen moderneres „Doomsday“-Flugzeug Boeing E4-C

Der Rüstungskonzern Sierra Nevada Corporation (SNC) hat im August damit begonnen, erste Testflüge mit dem Nachfolger der fliegenden US-Kommandozentrale E4-B bei nuklearen Auseinandersetzungen durchzuführen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Das aktuelle „Doomsday“-Flugzeug Boeing E4-B Nightwatch basiert auf dem Passagierjet Boeing 747-200 und soll im Falle eines Nuklearkriegs die militärische Führung sowie den Einsatz von Nuklearwaffen von theoretisch überall auf der Welt sicherstellen – sofern bodengestützte Kommandostrukturen bereits vernichtet worden sind. Die bisherige Flotte der U.S. Air Force aus vier dieser Flugzeuge stammt noch aus den 70er-Jahren und ist trotz kontinuierlicher Modernisierungsmaßnahmen nicht mehr auf dem neuesten Stand zu halten.

Abgelöst werden soll die Boeing E4-B durch die E4-C. Als Basis für das neue „Doomsday“-Flugzeug dient eine Boeing 747-8, eine verlängerte Version eines herkömmlichen Passagierjets, der bis 2023 von Boeing hergestellt worden ist. Boeing selbst führt den sicherheitssensiblen Umbau gemäß der vom Pentagon gewünschten militärischen Spezifikationen aber nicht aus. Der Luftfahrtkonzern war 2024 aus dem Ausschreibungsverfahren des US-Verteidigungsministeriums wegen Unstimmigkeiten mit der Air Force ausgestiegen. Damit blieb nur noch SNC im Verfahren und erhielt den Zuschlag für den 13 Milliarden US-Dollar schweren Auftrag. Wie viele Flugzeuge umgerüstet werden sollen, verrät das Pentagon nicht. Wahrscheinlich ist, dass die Flottengröße weiterhin auf vier „Doomsday“-Flugzeuge beschränkt sein wird.

SNC hat sich bereits vier Passagierjets des Typs 747-8 gesichert. Hinzu kommen fünf gebrauchte Maschinen von Korean Air, die SNC nutzen will, um deren Flugzeugzellen zu modifizieren und sie als Ersatzteillieferanten zu verwenden. Die E-4C erhalten durchgängig neue Triebwerke von GE Aerospace. Die GEnx-2B von GE Aerospace sollen leistungsfähiger und zuverlässiger sein als die eingebauten Standardtriebwerke.

Erste Testflüge

Am 7. August seien erste Testflüge mit einer E-4C erfolgt. Genauere Angaben zu den Abläufen macht SNC nicht. Die Tests sollen zunächst zeigen, wie technische Risiken minimiert werden können. Zudem sollen Modifikationen validiert werden, um eine sichere technische Basis aufzubauen.

Bis 2026 sollen weitere Flugtests durchgeführt werden. Hinzu kommen Tests am Boden. Sie erfolgen an den Standorten in Dayton im US-Bundesstaat Ohio sowie in Wichita in Kansas. Sind die Umbauten und Tests erfolgreich, soll die finale Fertigung der Flugzeuge erfolgen. Geplant ist, dass bis 2036 alle neuen „Doomsday“-Flugzeuge ausgeliefert sind.

Die Erneuerung der E4-B-Flotte durch die E4-C ist nötig, um sie in das ebenfalls in der Modernisierung befindliche US-amerikanische nukleare Verteidigungsnetzwerk (NC3) einbinden zu können. Dazu gehören etwa moderne Kommunikationsanlagen, Satelliten, Bodenanlagen, U-Boote, Bomber sowie luftgestützte Kommandoposten.

Neben dem moderneren Aufbau des E4-C hat das Flugzeug noch weitere Vorzüge: Es verfügt über eine höhere Reichweite und kann mehr Nutzlast tragen, hat also mehr Platz für Personal, Ausrüstung und leistungsfähigere Kommunikationssysteme.

(olb)

Künstliche Intelligenz

Vier erweiterbare Solarspeicher für Balkon- und Dach-PV im Vergleich

Batteriespeicher ist günstig wie nie. Waren vor zwei Jahren noch über 1000 Euro für eine Speicherkapazität von einer Kilowattstunde fällig, bekommt man diese Kapazität heute schon ab 300 Euro angeboten. Experten gehen davon aus, dass der Preis durch günstigere Rohstoffpreise weiter sinken könnte, allerdings liefern sämtliche Glaskugeln angesichts von politischer Unsicherheit und Zollgefechten derzeit nur verschwommene Bilder. Selbst wenn die Preise in China, dem Hauptproduzenten von Batteriespeichern, weiter purzeln, muss der Preisverfall sich nicht hierzulande bemerkbar machen.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz treiben hauptsächlich die boomenden Solarkleinanlagen den Markt. Balkonkraftwerke lassen sich ohne Stress mit Energieversorger, Bundesnetzagentur oder Netzbetreiber in Betrieb nehmen. Spätestens, wenn dann die ersten Kilowattstunden ohne Einspeisevergütung ins Netz verschenkt sind, schauen die Kunden nach Speicherbausteinen zur besseren Eigennutzung des selbstproduzierten Solarstroms. Durch modulare Speichererweiterungen und virtuelle Kopplung per Software erreichen einige der von uns getesteten Solarspeicher sogar Speicherkapazitäten deutlich über 30 Kilowattstunden; ein Wert, der vor ein paar Jahren den Betreibern ausgewachsener PV-Anlagen vorbehalten war.

- Fallende Preise machen Batteriespeicher zur Zeit attraktiv.

- Dank modularer Erweiterungen und virtueller Kopplung lassen sie sich schrittweise an den eigenen Bedarf anpassen.

- Der finanzielle Nutzen steigt in Kombination mit dynamischen Stromtarifen.

Wir haben vier Speichersysteme mit modularer Erweiterungsmöglichkeit in den Test aufgenommen. Bei zweien handelt es sich um komplette Balkonkraftlösungen mit integriertem Wechselrichter: Ankers Solix Solarbank 3 und Zendures SolarFlow 800 Pro. Beide lassen sich auch bidirektional nutzen und mit Energie aus dem Netz laden, sinnvoll beispielsweise in Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif. Aus EcoFlows Stream-Serie steht der Ultra X auf dem Prüfstand. Mit dem von den ersten Stream-Komponenten bekannten virtuellen Speicherkonzept lässt sich das System auf bis zu 23 Kilowattstunden Speicher erweitern. Vierter im Bunde ist von SunLit die Kombi von BK215 (Basiseinheit) und EV3600 (bidirektionaler Netzanschluss mit Notstromfunktion). Statt eines Komplettpakets kombiniert man beim deutsch-chinesischen Hersteller Komponenten gemäß dem eigenen Bedarf. Uns interessierte das Thema Bidirektionalität, alle getesteten Systeme können Energie ans Netz abgeben, aber auch vom Netz beziehen.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Vier erweiterbare Solarspeicher für Balkon- und Dach-PV im Vergleich“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

Legion Go 2: Lenovo kehrt mit OLED zu Windows 11 zurück

Lenovo will mit dem Legion Go 2 den Handheld-PC mit den wahrscheinlich besten Spezifikationen abliefern: AMDs schnellster Prozessor für Handheld-Geräte, OLED-Display mit 144 Hertz, langlebige Hall-Effekt-Joysticks an abnehmbaren Controller-Modulen und USB4 klingen nach einem ordentlichen Gesamtpaket.

Interessierte müssen dafür allerdings tief in die Tasche greifen: Schon die Basiskonfiguration mit der langsameren CPU-Option Ryzen Z2 kostet 999 Euro. Die Speicherausstattung nennt Lenovo nicht – im Bestfall sind schon hier 32 GByte RAM und eine 1-TByte-SSD vorhanden.

Der Ryzen Z2 ist eine Neuauflage des vorherigen Z1 Extreme mit acht Zen-4-Kernen und GPU-seitig 768 RDNA-3-Shadern. Der Ryzen Z2 Extreme in den teureren Konfigurationen kombiniert dagegen drei Zen-5-Kerne mit fünf Zen 5c sowie 1024 RDNA-3.5-Shadern.

Lenovo

)

OLED mit 30 bis 144 Hertz

Das 8,8 Zoll große Display stellt 1920 × 1200 Pixel dar und kann dank Freesync variabel 30 bis 144 Hertz darstellen. Lenovo setzt im Legion Go 2 unter seinen Handheld-PCs zum ersten Mal auf OLED – die Kombination aus OLED und 144 Hertz ist unter den Handheld-PCs mit AMD-Innenleben herstellerübergreifend neu. Verglichen mit der ersten Legion-Go-Generation sinkt die Auflösung, was beim Spielen allerdings hilft, die Bildrate in nativer Auflösung hochzuhalten. Lenovo nennt eine flächendeckende Helligkeit von 500 cd/m², mit Spitzenwerten von 1000 cd/m² in kleinen Bildbereichen.

Ab Werk mit Windows 11 statt SteamOS

Setzte Lenovo beim Legion Go S noch auf Valves SteamOS, geht’s mit dem Legion Go 2 wieder zurück zu Microsofts Windows 11. Interessierte sollten SteamOS auf Wunsch allerdings selbst installieren können.

Wie schon beim ersten Legion Go und Nintendos Switch-Konsolen sind auch bei der zweiten Go-Generation die seitlichen Controller abnehmbar. Das Basis-Tablet ist 23 mm dick und wiegt 710 g. Mit 930 g inklusive Controllern gehört das Legion Go 2 zu den schwereren und dickeren Handheld-PCs auf dem Markt.

Das Legion Go 2 mit abgenommenen Controllern.

Die Auslieferung soll noch im Laufe dieses Septembers beginnen. Wer auf OLED und abnehmbare Controller verzichten kann, bekommt von Lenovo selbst weiterhin das günstigere Legion Go S (ab 829 €). Andere Alternativen sind noch günstiger.

(mma)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 2 Wochen

Social Mediavor 2 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 6 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 6 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick