Künstliche Intelligenz

40 Jahre Amiga – die Wow-Maschine

Dies ist Teil Eins einer dreiteiligen Serie über den Amiga. Die nächsten Teile erscheinen in den nächsten beiden Tagen.

Wow – das war ab dem 23. Juli 1985 regelmäßig die Reaktion, wenn jemand einen Amiga in Aktion sah. Animierte Farbgrafik, Stereosound und Multitasking-Betriebssystem ließen staunen, denn kein Heimcomputer dieser Zeit konnte vergleichbares. Auch der ein Jahr zuvor erschienene Apple Macintosh nicht, der mit seinem integrierten Schwarz/Weiß-Monitor ganz anders aussah. „The Amiga“, vorgestellt heute vor 40 Jahren bei einer pompösen Veranstaltung in New York, kam daher wir eine High-End-Workstation – sollte aber nur einen Bruchteil dieser Maschinen kosten. Gegenüber dem C64, für den Commodore damals 149 US-Dollar verlangte, waren die zuerst verlangten 1295 US-Dollar jedoch eher ein „Uff“ statt „Wow“.

Oft wird behauptet, dass vor allem der Preis verhinderte, dass der kurz später in „Amiga 1000“ umbenannte Rechner die gesamte Computerwelt im Sturm eroberte. Denn das hat er nicht, sonst würden heute wohl Amigas auf oder unter den Schreibtischen stehen, und nicht PCs oder Macs. Der Hauptgrund für den langsamen Start heißt jedoch unzweifelhaft Commodore. Die schließlich 1994 insolvente Firma hatte sich schon 1985 verzettelt: Der wenig erfolgreiche C128 kam zeitgleich mit dem Amiga in die Läden, und in größeren Stückzahlen konnte Commodore die Wow-Maschine erst kurz vor Weihnachten liefern. Zudem gab es kaum Werbung – die Firma hatte Schulden in dreistelliger Millionenhöhe.

Boom erst zwei Jahre später

So richtig erfolgreich wurde der Amiga erst ab 1987, als der Amiga 500 als Tastaturcomputer im klassischen Design von Heimcomputern erschien. Der Amiga 2000, mit seinem riesigen Blechgehäuse für Erweiterungen bei Commodore Deutschland in Braunschweig gestaltet, sollte den professionellen Markt bedienen. Die Preise: 699 US-Dollar für den 500, und 1495 für den 2000. Beide Maschinen hatten bis auf eine serienmäßige Erweiterung auf 512 KByte RAM dem Amiga 1000 in der Leistung nichts voraus. Commodore hatte also zwei Jahre mit einer vernünftigen Positionierung als sowohl Heimcomputer wie Workstation verloren, während der ebenfalls 1985 erschienene Atari ST schon mit mehreren Modellen kräftig Konkurrenz machte.

Dass die dann drei Amigas bis Ende der 1980er-Jahre doch noch für jede Menge „Wow“ sorgen konnten, liegt an ihrer für die damalige Zeit richtungsweisenden Architektur. Wie die Maschine entstand, die ursprünglich als einzigartig starke Spielekonsole geplant war, haben wir bereits ausführlich beschrieben. Daher nun ein knapper Überblick über die Innereien, die bei Amiga 500, 1000 und 2000 funktional und bei den Bauteilen weitgehend identisch sind. Herzstück ist der 68000-Prozessor von Motorola, aus dem Amiga-Erfinder Jay Miner schon Jahre vor der Vorstellung seines Rechners einen Computer bauen wollte. Um zu verstehen, warum der Amiga als Spiele- und Kreativmaschine das Ende der 1980er Jahre technisch dominierte, ist ein Blick auf die Chips nötig.

Eine 16/32-Bit-CPU und drei Custom-Chips

Der 68000, auch Motor von Macintosh und Atari ST, ist im Kern eine 32-Bit-CISC-CPU, mit entsprechend breiten Registern, aber nur einem 16 Bit breiten Datenbus sowie einer 16 Bit breiten Recheneinheit (ALU). Eine Gleitkommaeinheit (FPU) fehlt ihm, diese konnte bei späteren Versionen ab dem 68020 als eigener Baustein nachgerüstet werden oder war gleich integriert. Das Gesamtpaket des ersten 68000 war also voller Kompromisse, bot damit aber zwei große Vorteile: Geringer Preis und einfache – und damit ebenso billige – Anbindung von Zusatzchips durch die schmalen externen Busse. Zentral ist beim Amiga die selbst entwickelte „Agnus“, die an Daten- und Adressbus des 68000 hängt.

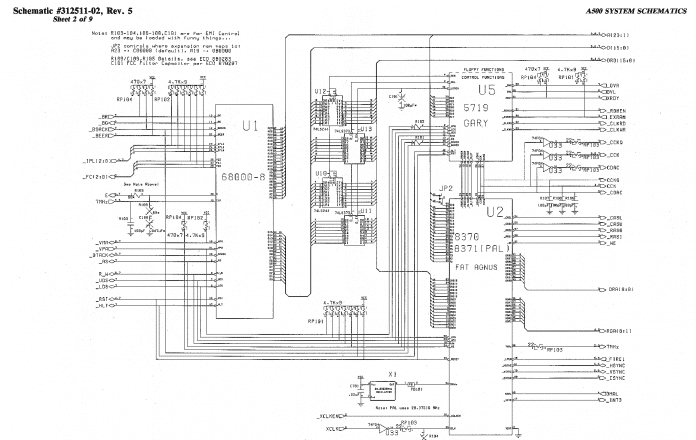

Auszug aus dem Schaltplan eines Amiga 500. Der Custom-Chip „Agnus“ (rechts unten) hängt direkt an der 68000-CPU (links). Von dort geht es zu „Denise“ und „Paula“.

(Bild: Commodore)

Das bedeutet, dass die anderen Custom-Chips ihre Funktionen für Ein- und Ausgabe, Sound und Grafik per Direct Memory Access (DMA) mit minimalem Zutun des Prozessors selbst abwickeln können. Agnus ist unter anderem ein DMA-Controller für das ganze System. Grob vergleichbar ist das mit einem heutigen PCI-Express-Root-Complex, der in modernen x86-CPUs integriert ist, und an dessen Bus Subsysteme für Netzwerk, Grafik, Sound, Datenträger und I/O hängen.

Agnus herrscht über Denise und Paula

Die Amiga-Chips, durch die er sich von Mac und ST abhob, sind freilich nicht annähernd so komplex wie etwa eine heutige Grafikkarte, die mit eigener Firmware und RAM daherkommt. Aber sie boten eine Vielzahl von Funktionen, die schon in ihren Namen stecken. Dass sie analog zum spanischen „Amiga“, zu Deutsch, Freundin, Frauennamen tragen, ist dabei sicher nicht zufällig. Die Bezeichnungen beschreiben aber auch die Funktionen.

– Agnus (Adress Generator): Kommunikation der Spezialchips mit dem Hauptprozessor, Speicherverwaltung für Chip-RAM, Video-Synchronisation und DMA. Agnus hatte zudem die Coprozessoren Blitter (Block Image Transfer) und Copper (Co-Processor) integriert.

– Denise (Display Encoder) Grafikausgabe, Sprites, Blitter-Objekte (Bobs)

– Paula (Peripherial/Audio) Vier-Kanal-Digitalsound, serielle Schnittstelle, Laufwerksansteuerung

Mit Amiga 500 und 2000 kam noch Gary (Gate Array) dazu, der einige vorher in Standardbausteinen implementiere Funktionen in einen Chip integrierte. Die ersten drei Custom-Bausteine stellen das „Original Chipset“ (OCS) dar, später kamen „Enhanced Chipset“ (ECS) und die „Advanced Graphics Architecure“ (AGA). Aber nur drei Chip-Generationen in neun Jahren, also von 1985 bis zu Commodores Ende 1994, waren für das rasante Entwicklungstempo der Computertechnik in dieser Zeit einfach viel zu wenig.

Eine Besonderheit der Amiga-Architektur ist die Aufteilung in Chip- und Fast-RAM. Um die Grafik- und Sound-Möglichkeiten per DMA zu erreichen, ist Agnus für das Chip-RAM zuständig, das beim Amiga 1000 nur 256 KByte und in späteren Modellen bis zu 2 MByte groß war. Das begrenzte jedoch, ohne dedizierte Grafikkarten, auch die Weiterentwicklung. Das Fast-RAM wird vom Speichercontroller der 68000-CPU gesteuert und ist über deren Busse leicht erweiterbar. Schneller ist es daher vor allem dann, wenn ein Amiga mit einem 68020 oder späteren 68k-CPUs erweitert wird. Die Serie führte Motorola bis zum 68060 fort, der 1994 mit modernen Funktionen wie Superskalarität und Sprungvorhersage fast Intels Pentium Konkurrenz hätte machen können. Der PC und Windows,hatten jedoch längst die Marktführerschaft gewonnen.

Künstliche Intelligenz

Intimes Foto nur in Kanada versteckt: Strafe für X

Das Soziale Netzwerk X soll in Kanada 100.000 Dollar (rund 62.000 Euro) Strafe zahlen, weil es ein ohne Genehmigung auf X veröffentlichtes intimes Bild nur in Kanada sperrt. Pro weiterem Tag drohen weitere 5.000 Dollar Strafe. Dies sind sie höchsten Strafen, die das Civil Resolution Tribunal (CRT) der Provinz Britisch-Kolumbien verhängen kann. Die betroffene Antragstellerin und die Behörde verlangen weltweite Sperre.

X hält die Behauptung der Provinzbehörde, weltweit zuständig zu sein, für verfassungswidrig. Der Strafbescheid (2025 BCCRT 1228) vom 4. September gesteht selbst zu, dass diese Frage ungeklärt ist, doch sei das CRT nicht dazu berufen, Verfassungsfragen zu klären. Die Behörde ist für bestimmte Streitigkeiten zuständig, darunter kleine zivilrechtliche Forderungen und Verkehrsunfälle, Meinungsverschiedenheiten in Immobilieneigentümergemeinschaften sowie die ohne Zustimmung erfolgte Veröffentlichung intimer Bilder.

Der Fall geht zurück auf eine nicht veröffentlichte Entscheidung derselben Behörde vom März (Az. IS-1-2025-000905). Offenbar gibt es einen X-User, der immer wieder eine bestimmte intime Darstellung der Antragstellerin postet. Andere X-Nutzer haben das Bild weiterverbreitet. Weil dies ohne Zustimmung der Frau geschieht, hat das CRT X aufgetragen, das Bild zu sperren, wenn die Frau das fordert.

Sie hat X auch bezüglich mehrerer Fälle dazu aufgefordert; X hat daraufhin mindestens ein X-Konto gesperrt. Mehrere Postings wurden gelöscht, aber die wiederholt erfolgenden Postings des Bildes sind nur aus Kanada aus nicht abrufbar. Von anderen Ländern aus kann das intime Bild gefunden werden. X würde die Sperre am Liebsten nur in Britisch-Kolumbien umsetzen, technisch sei die Sperre aber nur für ganz Kanada möglich. Dieses Geofencing möchte die Kanadierin nicht akzeptieren, weshalb sie beim CRT die nun verhängte Strafe beantragt hat.

KI-Müll kostet

Abgelehnt hat das CRT jedoch den Antrag der Frau auf Entschädigung für ihren Aufwand für das zweite Verfahren. Zur Begründung verweist die Behörde auf die irreführenden KI-generierten Eingaben der Dame. Zwar hat sie die Nutzung Künstlicher Intelligenz offengelegt, deren Erzeugnisse aber offensichtlich nicht überprüft. Schon im ersten Verfahren hat die Behörde die Frau verwarnt, dennoch hat sie erneut Unsinn eingereicht. Beispielsweise hat sie Absatz 150 einer früheren Entscheidung zitiert, die nur 124 Absätze hat. Das „Zitat“ ist frei erfunden.

Außerdem verweist sie auf angeblich enthaltene Rechtssätze zu juristischen Themen, mit denen sich die angebliche Präzedenzentscheidung gar nicht befasst. Damit hat sie etwaigen Anspruch auf Aufwandsentschädigung verwirkt. Allerdings kann sie für jeden weiteren Tag, den X das Bild nicht weltweit sperrt, die erwähnte zusätzliche Strafe von bis zu 5.000 Dollar beantragen.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Abgespeckt: Apple schickt dünnes iPhone Air ins Rennen – eSIM only

Das „iPhone 17 Air“ ist offiziell: Apple hat am Dienstagabend eine neue, besonders dünne iPhone-Modellvariante vorgestellt, sie heißt nur iPhone Air. Es ist zugleich das erste komplett neue iPhone seit mehreren Jahren und löst das bisherige Plus-Modell im Line-up ab. Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,5 Zoll (2736 × 1260 Pixel, Bildwiederholrate bis zu 120 Hz) liegt das Air zwischen dem Standard-iPhone (6,3 Zoll) und dem 6,9-Zoll-Max-Modell, die der Hersteller parallel als iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max frisch aufgelegt hat.

Durch die Dicke von 5,6 Millimetern soll sich das iPhone Air abheben, nicht nur von anderen iPhones, sondern ebenso vom Konkurrenten Samsung Galaxy S25 Edge, das 5,8 Millimeter dünn ist. Schlanker sind nur noch einzelne, teure Android-Foldables im aufgeklappten Zustand. Als Material für den Gehäuserahmen des iPhone Air kommt Titan zum Einsatz, für Vorder- wie Rückseite setzt der Hersteller weiterhin auf Glas („Ceramic Shield“). Das Gewicht beziffert Apple mit 165 Gramm.

Apple

)

Funkchips kommen nun von Apple – Mobilfunk wie WLAN

Die dünne Bauweise führt zwangsläufig zu Kompromissen: Das iPhone Air hat auf der Rückseite nur eine einzelne Hauptkamera mit 48-Megapixel-Sensor und den üblichen Funktionen wie mehreren virtuellen Brennweiten sowie einem 2x-Zoom mit 12 Megapixeln. Tele und Ultraweitwinkel bleiben den anderen Modellen vorbehalten – ebenso wie Makromodus und ProRAW-Support. 4K-Videoaufnahmen sind möglich, aber nur bis zu 60 fps.

Wie die anderen iPhone-17-Modelle bietet auch das Air eine „Center Stage“-Frontkamera, die dem Betrachter folgen und den Bildausschnitt anpassen kann. Die biometrische Authentifizierung erfolgt über die Gesichtserkennung Face ID.

Im Innern steckt ein A19-Pro-Chip mit 6-Kern-CPU und 5-Kern-GPU. Zum Einsatz kommt auch ein angeblich schnelleres, aber sparsam arbeitendes hauseigenes Mobilfunkmodem „C1X“ – eine Weiterentwicklung des mit dem iPhone 16e im Frühjahr vorgestellten C1-Basebands. Ein anderes Funkmodul trägt nun ebenfalls – erstmals – ein Apple-Logo: Auch der WLAN- und Bluetooth-Chip „N1“ ist eine Eigenentwicklung, betonte das Unternehmen. Er unterstützt WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread. Das Chip-Trio mache das Modell zum „bislang energieeffizientesten iPhone“. Eine Satellitenverbindung wird in Mobilfunklöchern für die SOS-Funktion unterstützt, Messaging ist darüber in Europa bislang aber bisher nicht möglich. Ein Ultrabreitbandchip der 2. Generation ist mit an Bord, ebenso wie Support für Dual-Frequenz-GPS.

Auf einen SIM-Kartenslot verzichtet das iPhone Air, der Mobilfunkzugang erfolgt rein per eSIM. Das gilt auch für die Modelle, die Apple in Europa auf den Markt bringen wird. Dual SIM respektive Dual eSIM – der Parallelbetrieb von zwei Leitungen – wird wohlgemerkt unterstützt.

MagSafe-Batterie-Pack als Accessoire

Der Akku hält angeblich „den ganzen Tag“ durch, konkretere Angaben lieferte Apple bei der Keynote nicht. Bei reiner Videowiedergabe soll das Smartphone bis zu 27 Stunden durchhalten – drei Stunden weniger als das iPhone 17. Kurzerhand präsentierte der Hersteller gleich ein Accessoire: eine neue, schlankere MagSafe-Batterie, die sich auf der Rückseite aufsetzen und optional dazukaufen lässt.

Laden lässt sich das iPhone Air per USB-C, MagSafe, Qi und Qi2. Für die Datenübertragung unterstützt der USB-C-Port allerdings nur lahme USB-2-Geschwindigkeit. Ebenso wie die anderen aktuellen iPhones ist das Air nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.

Apple iPhone Air: Preise und Verfügbarkeit

Das iPhone Air gibt es in den Farben Schwarz, Weiß, Gold und Himmelblau, es kostet mit 256 GByte Speicherplatz 1200 Euro (in den USA 1000 US-Dollar plus Steuer). Für größere Kapazitäten mit 512 GByte und 1 TByte bittet Apple wie üblich kräftig zur Kasse, diese kosten 1450 respektive 1700 Euro.

Für die „iPhone Air MagSafe Batterie“ veranschlagt der Hersteller weitere 115 Euro. Die Vorbestellung ist ab dem 12. September möglich, der Verkaufsstart folgt am Freitag, dem 19. September – auch in Deutschland.

Während das Basis-iPhone sowie das Pro- und Pro-Max-Modell stets klar ihre Käufer fanden, hatte Apple mit der vierten Modellvariante bislang ein wenig glückliches Händchen: Das im Jahr 2020 neu eingeführte, sehr kompakte iPhone mini stieß zwar auf viel Begeisterung, aber ganz offensichtlich auf wenig Nachfrage. Schon zwei Jahre später stocherte Apple mit dem größeren Plus-Modell in die ganz andere Richtung, das sich preislich zwischen Basis-iPhone und den Pro-Modellen einsortierte. Ein iPhone 17 Plus hat Apple nicht angekündigt, das Air tritt nun an dessen Stelle und muss unter Beweis stellen, ob es letztlich mehr Käufer findet.

(lbe)

Künstliche Intelligenz

GirlsDoPorn: Extra lange Haftstrafe für Eigentümer

Der Betreiber der ehemaligen Pornowebseiten GirlsDoPorn und GirlsDoToys, Michael Pratt, muss trotz Geständnisses lange in Haft. US-Bundesbezirksrichterin Janis Sammartino hat am Montag 27 Jahre Haft (324 Monate), daran anschließend zehn Jahre Überwachung, verhängt. Damit geht die Richterin deutlich über das von der Staatsanwaltschaft beantrage Strafmaß von 260 Monaten (21 Jahre und acht Monate) hinaus, was selten vorkommt. Unlautere sexuelle Handlungen werden dem Verurteilten nicht angelastet.

Pratt ist vielmehr des Menschenhandels und der Verschwörung dazu geständig. Er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zahlreiche junge Frauen in die Irre geführt und durch Mittäter Ruben Andre Garcia missbrauchen lassen. Unter anderem über irreführende Kleinanzeigen für Models wurden Darstellerinnen für pornographische Filme rekrutiert. Diese, so das Versprechen, würden nur in Australien auf DVD vertrieben. Tatsächlich wurden sie regelmäßig auf den eigenen Webseiten und bisweilen zu Werbezwecken auch auf größeren Pornoportalen veröffentlicht.

Gedreht wurde meist in Hotels in San Diego. Frauen, die den Dreh abbrechen wollten, wurden unter Druck gesetzt. Ihnen wurden Klagen wegen Bruch ihres Filmvertrages oder die Stornierung ihre kostenlosen Flugscheine für die Heimreise angedroht. Kameraständer im Türbereich der Drehzimmer sollen schnelles Weglaufen verunmöglicht haben.

Berufung nur gegen Strafhöhe möglich

Pratt war eine der vom FBI meistgesuchten Personen, bis er 2022 in Spanien festgenommen wurde. Der Amerikaner hat sich schuldig bekannt und damit auf eine Berufung verzichtet; lediglich Rechtsmittel gegen das Strafmaß wurden ihm zugestanden, sofern es über die von der Anklagebehörde geforderten 260 Monate gehen sollte. Tatsächlich sind es nun 324 Monate geworden. Dagegen kann der Mann Rechtsmittel ergreifen, die Staatsanwaltschaft darf sich dann aber für die schwerere Strafe starkmachen.

Vor der Strafmaßverkündung wurden 40 Opfer öffentlich angehört. Einige von ihnen schilderten schlimme Folgewirkungen mit Depressionen, teilweise mit Suizidversuchen, Angst- und posttraumatischen Belastungsstörungen, Drogenmissbrauch, Verlust von Arbeit und Lebenspartnern, Belästigungen und Stalker. Die Scham hat manche zu Namensänderungen und sogar plastischer Chirurgie greifen lassen.

Bereits verurteilt wurden mehrere Mittäter. Garcia, der die Frauen sexuell missbraucht und zudem die Pornofilme produziert hat, ist 2021 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der Neuseeländer Matthew Isaac Wolfe, der etwa 100 Videos selbst gedreht hat und als Pratts wichtigster Mitarbeiter gilt, hat im Vorjahr 14 Jahren ausgefasst. Kameramann Theodore Gyi ist 2022 mit vier Jahren davongekommen. Die geständige Office Managerin Valerie Moser, die die Darstellerinnen betreut und chauffiert sowie sich um die Buchhaltung gekümmert hat, soll am Freitag ihr Strafmaß erfahren. Der Strafprozess gegen eine weitere Frau, die sich ebenfalls schuldig bekannt hatte, ist 2021 eingestellt worden.

Die Strafverfahren wurden respektive werden am US-Bundesbezirksgericht für den Süden Kaliforniens unter dem Az. 19-CR-4488 geführt.

(ds)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 7 Tagen

Entwicklung & Codevor 7 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events