Künstliche Intelligenz

Zahlen, bitte! 350 Inspektoren für globale Atomsicherheit: Die IAEA

Am 29. Juli 1957 wurde die Internationale Atomenergie Organisation (IAEA engl. /IAEO deutsch) unter dem Dach der Vereinten Nationen gegründet. Zuvor hatte in Genf im Jahre 1955 die „International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy“ getagt, auf der die damaligen Atommächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich ihre Pläne für die zivile Nutzung der Kernenergie vorstellten.

Noch früher hatte US-Präsident Eisenhower in seiner Rede „Atoms for Peace“ versucht, die Welt auf eine friedliche Nutzung der Atomenergie einzuschwören. Damals glaubte man, dass die Uranvorräte äußerst knapp sind. Eisenhower schlug eine Art Bank vor, bei der sich Staaten nukleares Spaltmaterial für friedliche Zwecke ausleihen, und die somit die Menge der Nukleartechnik kontrolliert – nur wenige Staaten wollten dabei mitmachen.

In dieser Rubrik stellen wir immer dienstags verblüffende, beeindruckende, informative und witzige Zahlen aus den Bereichen IT, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Politik und natürlich der Mathematik vor.

Mit rund 2500 Bediensteten und einem Etat von 384 Millionen Euro ist die Organisation zur Überwachung der Atomenergie nicht nur die größte ihrer Art, sondern hat seit 1997 weitreichendere Vollmachten als ihr Pendant, die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW). Mit der Gründung der IAEO war der richtige Schritt – mitten im Kalten Krieg – gelungen, eine internationale Institution zur Kontrolle der Nukleartechnik einzurichten.

Heute hat die IAEO 178 Mitgliedsstaaten. 350 Inspektoren überwachen weltweit die Anreicherung von Uran 235 auf ein Niveau von 20 Prozent für den Einsatz in Kernkraftwerken. Ein eigenes Forschungslabor in der Nähe von Wien, dem Hauptsitz der IAEO, ist darauf spezialisiert, Schmierproben zu analysieren, die in der Nähe von Atomanlagen gesichert wurden, und so Hinweise auf waffenfähiges Spaltmaterial zu prüfen. Die IAEO berichtet dabei direkt an die Vereinten Nationen (UN).

Das Logo der IAEA

(Bild: IAEA)

Förderung von friedlicher Nutzung von Kernenergie als Wohlstandsträger

Gemäß ihrer Satzung, „den Beitrag der Kernenergie zu Frieden, Gesundheit und Wohlstand weltweit zu beschleunigen und vergrößern“, hat sich das Aufgabengebiet der IAEO im Zuge ihrer Geschichte erheblich erweitert. Die ursprüngliche zentrale Aufgabe, die Nutzung der Kernenergie zu fördern, wurde unter dem Eindruck der Kubakrise 1962 geändert, denn der danach verabschiedete Nukleare Nichtverbreitungsvertrag von 1968 verlangte nach einer Kontrollbehörde. Denn der Vertrag verpflichtete alle Nichtkernwaffenstaaten, alles Spaltmaterial in ihrem Besitz den Verifikationsmaßnahmen (Safeguards) der IAEO zu unterstellen.

Sogenannte Inspektoren sollten die Anreicherung von Uran daraufhin prüfen, ob die Produktion von hoch angereichertem Uran für den Bau von Atombomben möglich wäre. Die nächste Erweiterung der Aufgaben geschah nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl 1986, was die Überprüfung der technischen Sicherheit von Reaktoren durch die IAEO zur Folge hatte.

Das Jahr 1991 brachte eine drastische Zäsur in die Arbeit der IAEO-Inspektoren. Der Irak betrieb eben den von Inspektoren offiziell besuchten und nicht beanstandeten Nuklearanlagen heimlich weitere Anlangen zur Produktion bzw. Anreicherung von waffenfähigem Uran. Nach dem zweiten Golfkrieg fand man entsprechende Schmierspuren in der Kleidung von Menschen, die als Geiseln zu kerntechnischen Anlagen verschleppt worden waren.

Unangemeldete Inspektionen jederzeit möglich

Hastig wurden 35 Inspektoren zusammen mit einer eigens eingesetzten UN-Kommission in den Irak geschickt, diese Anlagen zu besuchen und gegebenenfalls zu zerstören (PDF-Datei). Als Reaktion auf diese Panne wurden die Verifikationsmaßnahmen der IAEO verschärft: Die Inspektoren können unangemeldet erscheinen, wenn ein Verdacht vorliegt, und auch Zutritt zu Anlagen verlangen, die noch im Bau sind. Zudem dürfen sie Schmierproben in der Umgebung der Anlagen sichern.

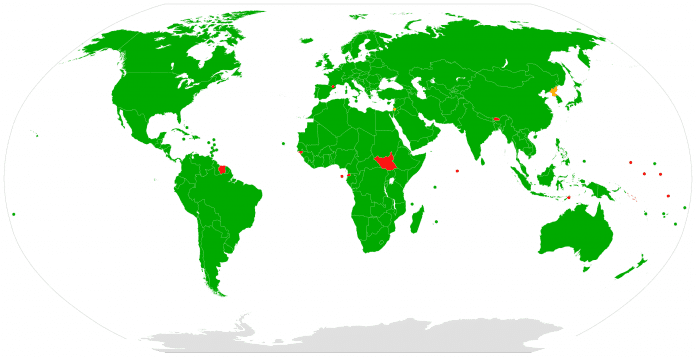

Die meisten Staaten der Erde haben den IAEA-Vertrag ratifiziert und sind auf dieser Karte grün unterlegt. Rot bedeutet nicht ratifizert, gelb Beobachterstatus und orange bedeutet, dass das das Vertragsverhältnis wieder gekündigt wurde. Das trifft auf Nordkorea zu.

(Bild: CC BY-SA 2.5, Blankmap-World6.svg)

Mit den Terrorangriffen auf das World Trade Center am 11. September 2001 weitete sich das Aufgabengebiet der IEAO noch einmal aus, als die Gefahr von „schmutzigen Bomben“ diskutiert wurde. Die IAEO legte ein Programm auf, wie Ländern bei der Sicherung von Radioisotopen-Quellen geholfen werden kann, sie zu sichern. „Mehrere tausend dieser Strahler sind in der ganzen Welt verteilt, in Forschungseinrichtungen, Krankenhäusern, Industrieanlagen oder einsamen Messstationen. Über Jahrzehnte völlig vernachlässigt, geraten sie jetzt als mögliche Quelle radiologischer Waffen für Terroristen in den Blick“, schrieb der Politologe Harald Müller in seinem Bericht über die Entwicklung der IAEO (PDF-Datei).

Friedensnobelpreis für die IAEA im Jahr 2005

Im Jahr 2005 erhielt die IAEO als Behörde zusammen mit ihrem damaligen Generaldirektor El Baradei den Friedensnobelpreis – dafür gab es weltweit großen Beifall. Es dauerte keine fünf Jahre, bis bekannt wurde, dass El Baradei von der damaligen Bush-Regierung abgehört wurde, weil sie seine Haltung gegenüber dem Iran und seinem Atomprogramm zu nachgiebig fand. Zur Erinnerung: damals sorgte die Stuxnet-Attacke gegen die Uran-Anreicherungszentrifugen des Iran für großes Aufsehen.

Im Jahre 2015 akzeptierte der Iran einen Atomvertrag und sagte zu, das iranische Nuklearprogramm so zu ändern, dass keine Atombomben gebaut werden können. Während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump zogen sich die USA aus diesem Atomabkommen zurück und verhängten neue Sanktionen. Das wurde jetzt in der zweiten Amtszeit ausgeweitet. Nach Angriffen von Israel und den USA auf den Iran und seine Atomanreicherungsanlagen hat die iranische Regierung Anfang Juli 2025 die Zusammenarbeit mit der IAEO ausgesetzt.

Die Inspektoren mussten das Land verlassen und können erst dann wieder ihre Kontrollen aufnehmen, wenn die Sicherheit der Anlagen und die der iranischen Atomwissenschaftler garantiert ist. Der amtierende IAEO-Generaldirektor hatte die Angriffe klar verurteilt: „Ich habe wiederholt festgehalten, dass Atomanlagen nie angegriffen werden dürfen, egal in welchem Kontext oder unter welchen Umständen.“

In seinem Buch „Die Physik der unsichtbaren Dimensionen“ beschreibt der Physiker Michio Kaku die Uranbarriere. Sie geht von der Gefahr aus, wenn Typ-0-Zivilisationen nach der Kardaschow-Skala das Element 92 (Uran) und seine Sprengkraft entdecken.

„So liegt der Schluss nahe, dass in der fünf bis zehn Milliarden Jahre währenden Geschichte unserer Galaxie zahlreiche Typ-0-Zivilisationen entstanden sind, dass sie aber alle irgendwann das Element 92 entdeckt haben. Wenn die technischen Möglichkeiten einer solchen Zivilisation ihre gesellschaftliche Entwicklung weit hinter sich ließen, dann war die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Zivilisation mit dem Aufstieg feindlicher Nationalstaaten in einem Atomkrieg selbst zerstörte. Sollten wir lange genug leben, um nahe Sterne in unserem Abschnitt der Milchstraße zu erreichen, so werden wir vielleicht die traurigen Überreste zahlreicher toter Zivilisationen entdecken, die ihre nationalen Leidenschaften, persönliche Eifersüchteleien und Rassenkonflikte mit Kernwaffen ausgetragen haben.“

(mawi)

Künstliche Intelligenz

Multipass: Tesla schaut bei Ladesäulen künftig über den Tellerrand

Tesla führt zuerst in den Niederlanden eine neue Funktion namens „Multipass“ ein. Dies teilte das Unternehmen auf X mit. Mit dieser ermöglicht es der US-amerikanische Autohersteller, mittels der Fahrzeugschlüsselkarte oder Tesla-App auch Ladesäulen anderer Anbieter zu nutzen. Tesla-Besitzer können mithilfe der Fahrzeug-App Ladesäulen anderer Anbieter finden, dort Ladevorgänge starten und mit ihrem bei Tesla hinterlegten Zahlungsmittel die Rechnung begleichen. Das Unternehmen hat angekündigt, die Funktion bald in weiteren Ländern auszurollen.

Bislang war Tesla bei Ladesäulen auf sein eigenes Supercharger-Netzwerk fokussiert. Die Ladepunkte werden zum Beispiel bei der Routenplanung im Fahrzeug einbezogen. In Deutschland wurde im Frühjahr 2025 die 250. Ladestation eröffnet. Insgesamt gab es zu diesem Zeitpunkt 3200 Ladesäulen. Europaweit soll es über 18.000 Supercharger an über 1450 Standorten geben. Das Netzwerk ist allerdings trotz einer hohen Anzahl von Ladepunkten alles andere als lückenlos. Folglich sind Tesla-Fahrer auch auf andere Ladeanbieter angewiesen. Dafür mussten sie sich Ladekarten und Apps anderer Anbieter besorgen.

Genaues Hinschauen lohnt sich

Mit dem Multipass ist das nun alles über Tesla selbst möglich. Fraglich bleibt dabei aber, ob dadurch nicht ein Preisnachteil entsteht. Wer als E-Auto-Fahrer nicht genau hinschaut, kann beim Laden unnötig eine Menge Geld verlieren. Genaues Hinschauen lohnt sich, denn je nach Ladekarte sind die Preisunterschiede immens. Vielfach sind Unterschiede zwischen 20 und 50 Cent pro Kilowattstunde zu beobachten.

Ob der Multipass daran aber etwas ändern wird, ist fraglich. Der tatsächliche Mehrwert bei häufigerer Nutzung wird primär davon abhängen, zu welchen Preisen Tesla das Laden bei anderen Anbietern anbietet. Die Realität ist nämlich, dass nahezu jede Ladekarte am Markt auch das Laden über andere Anbieter ermöglicht. Die Roaminggebühren sind aber teilweise immens. Beobachter schauen jetzt gespannt auf Tesla, ob der Multipass einfach nur eine Roaming-Funktion wie die anderer Anbieter ist, oder der E-Auto-Hersteller durch Verhandlungen mit anderen Anbietern bessere Konditionen heraushandeln konnte.

(mki)

Künstliche Intelligenz

Core i5-110: Intel legt fünf Jahre alten Prozessor neu auf

Intel nutzt seine 100er-Prozessorreihe alias Series 1 für weitere Neuauflagen alter CPUs. Jetzt neu im Programm: Der insgeheim fünf Jahre alte Core i5-110 – inklusive „i“ aus dem eigentlich eingestampften Namensschema. Der Prozessor entspricht eins zu eins dem Core i5-10400, Codename Comet Lake, mit alter 14-Nanometer-Chipfertigung.

Der Core i5-110 verwendet sechs CPU-Kerne mit Hyper-Threading (12 Threads), einem Maximaltakt von 4,3 GHz und 12 MByte Level-3-Cache. Die integrierte Grafikeinheit UHD Graphics 630 kommt auf 1,1 GHz und steuert 4K-Monitore mit 60 Hertz an. Der Speicher-Support bleibt überschaubar: Intel gibt den Controller für 128 GByte DDR4-2666-RAM frei. Die Thermal Design Power (TDP) verweilt bei 65 Watt.

Intel verpasst dem Prozessor auch keinen neuen Träger – der Core i5-110 läuft nur mit alten LGA1200-Mainboards (Chipsatzserien 400 und 500). Zuvor legte Intel bereits den Core i5-12400 (Alder Lake) als Core 5 120 für LGA1700-Mainboards neu auf.

Hoher Preis auf dem Papier

Kurios ist auch die Preisangabe des Core i5-110: Intel nennt wie schon zur Einführung des Core i5-10400 eine Preisempfehlung von 200 US-Dollar. Umgerechnet inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer (in US-Preisen nicht enthalten) entspricht das rund 205 Euro. Der originale Core i5-10400 (ab 116,89 €) ist weiterhin deutlich günstiger erhältlich. Selbst der aktuelle und schnellere Core Ultra 5 225 (ab 183,90 €) kostet keine 200 Euro.

Denkbar wäre, dass Intel den Core i5-110 auf Wunsch eines PC-Herstellers aufgelegt hat. Dann wäre die online angegebene Preisempfehlung nur theoretischer Natur – real dürfte Intel die Prozessoren deutlich günstiger verkaufen. Ein Geschmäckle haben solch alte Neuauflagen allerdings immer.

(mma)

Künstliche Intelligenz

Verbrenner-Aus: Von der Leyen will CO2-Reduktion und Technologieneutralität

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen redet weiter um den heißen Brei herum, was ein potenzielles Aus vom eigentlich für spätestens 2035 geplanten Verbrenner-Aus anbelangt. „Wir werden Dekarbonisierung und Technologieneutralität miteinander verbinden“, erklärte die CDU-Politikerin am Freitag beim dritten strategischen Dialog zur Zukunft der europäischen Automobilindustrie. Die Brüsseler Regierungsinstitution habe den Anliegen der Branche zugehört – und dementsprechend Flexibilität eingeräumt.

Von der Leyen verwies bei dem Treffen mit Vertretern der Automobilindustrie, Sozialpartnern und anderen wichtigen Interessenträgern in Brüssel darauf, dass die Technologie die Mobilität verändere und den globalen Wettbewerb umgestalte. Sie betonte: „Es kann kein ‚Business as usual‘ geben.“

Bereits zuvor postete die Präsidentin in sozialen Netzwerken: „Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass Europa bei Innovationen in der Automobilindustrie weiterhin an vorderster Front steht. Wir wollen, dass die Zukunft der Autos – und die Autos der Zukunft – made in Europe sind.“ Ein dafür gedachter Aktionsplan für die Branche liefere bereits Ergebnisse etwa beim Schutz europäischer Unternehmen vor unlauterem Wettbewerb etwa durch Autobauer aus China und verbessere den Zugang zu kritischen Rohstoffen.

Was ist technologisch neutral?

„Technologieoffenheit bedeutet nicht Technologieneutralität der Regulierung“, stellte die Berliner Denkfabrik Agora Verkehrswende dagegen schon 2020 in einem Gutachten fest. Das „Beharrungsvermögen“ des seit Jahrzehnten etablierten emissionsintensiven Systems aus Verbrennungsmotor und fossilem Kraftstoff lasse sich nur überwinden, wenn der staatliche Werkzeugkasten auch technologiespezifische Instrumente umfasse. Der Staat müsse mitunter gezielt fördern oder diskriminieren. Für wirksamer als ein Verbrenner-Verbot hielten die Forscher aber damals etwa die gezielte Förderung von E-Mobilität und bedarfsorientierte Innovationsinstrumente.

Offiziell zeigt sich die Kommission nach wie vor überzeugt, dass neue Autos in der EU bis 2035 weitgehend klimaneutral sein werden. „Das Ziel einer zu 100 Prozent sauberen und erschwinglichen Mobilität in zehn Jahren bleibt weiterhin erreichbar“, ist einem Konzeptpapier der Exekutivinstanz zu entnehmen.

Zugleich ließ die Kommission aber am Freitag durchblicken, dass sie das vorgesehene faktische Verbrenner-Aus früher als geplant überprüfen wolle. Die entsprechende Untersuchung solle „so bald wie möglich“ erfolgen, hob ein Sprecher von Industriekommissar Stéphane Séjourné hervor. Bisher war dieser Schritt für 2026 angesetzt. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten der Branche drängt die Industrie aber auf einen vorgezogenen Termin und hofft auf weitere Lockerungen der Vorgaben.

Webers kerniges Versprechen

Markiger tritt Manfred Weber, Chef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament auf. „Ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner-Aus“, kündigte der CSU-Politiker in der Welt am Sonntag an. „Dafür kämpfen wir hier in Brüssel schon lange – und im Herbst werden wir liefern.“ Er halte zwar am Ziel der Klimaneutralität fest, meinte der Bayer. Aber der Weg dorthin müsse offen gestaltet sein.

Weber stellte zugleich einen Vier-Punkte-Plan für die europäische Automobilindustrie in Aussicht. Darin geht es auch um das Schaffen einer virtuellen Auto-Universität und den Bau von KI-Gigafabriken zur Entwicklung von Fahrzeugen. Zusätzlich sollen bestimmte Regionen als Testgebiete für autonomes Fahren dienen. Der Christsoziale will ferner den Dialog mit den Beschäftigten der Autobranche stärken.

Ständige Grundsatzdebatte nervt den ADAC

Der ADAC steht den Vorschlägen kritisch gegenüber und bemängelt die fortlaufenden Grundsatzdebatten über die Elektromobilität. Nach Ansicht des Clubs wird der E-Motor ohnehin die vorherrschende Antriebsart im Pkw-Bereich werden. Er ruft die deutsche Regierung daher dazu auf, eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zu schaffen, faire und transparente Ladepreise zu gewährleisten und steuerliche Anreize zu bieten.

Agustín Reyna, Generaldirektor der europäischen Verbraucherschutzorganisation Beuc, präsentierte bei dem Gipfel die Ergebnisse einer neuen Studie, welche die finanziellen Vorteile von E-Fahrzeugen für Konsumenten darlegt. Er warb dafür, das „Kundenerlebnis“ an öffentlichen Ladestationen zu verbessern und das Angebot an E-Mobilen auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu beschleunigen. Verbraucher müssten zudem besser über E-Fahrzeuge informiert und ihr Vertrauen in diese Technologie gestärkt werden. Reyna erinnerte an von der Leyens Ansage in ihrer Rede zur Lage der Union: „Die Zukunft ist elektrisch!“

Der deutsche Automobilverband VDA unterstrich: „Die Angebote sind da, aber hohe Energiepreise, schleppender Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa und Unsicherheiten bei Anreizen hemmen die Nachfrage.“

(nen)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen