Künstliche Intelligenz

Wichtig für Entwickler: Apple überholt Jugendschutz-Rating-System

Wer Apps für den App Store entwickelt, sollte sich im Vorfeld des Rollouts neuer Funktionen zum Kinderschutz unter iOS 26 mit Apples Alters-Rating-System beschäftigen. Dort gibt es nämlich, warnt der Konzern in seinem Developer-Blog künftig einige Änderungen. Werden diese nicht beachtet, kann das bedeuten, dass Apps aus dem Angebot gestrichen werden.

Neue Altersstufen, neue Fragen

Apples neues System verlangt pro App das Ausfüllen eines neuen Fragebogens. Wurde dieser bereits bearbeitet, sollte das Jugendschutz-Rating eigentlich automatisch gesetzt worden sein, doch das scheint nicht immer zu funktionieren und sollte nachkontrolliert werden. Hinzu kommt: In App Store Connect wird künftig auch abgefragt, welche In-App-Kontrollmöglichkeiten bestehen, welche Fähigkeiten eine App grundsätzlich hat und ob es Inhalte zu den Themen Medizin und Wellness sowie gewalttätige Inhalte in einer App oder einem Spiel gibt. Die Fragen müssen bis Ende Januar 2026 beantwortet sein.

Apple betont weiterhin, dass sich Apps an Jugendschutzgesetze und Datenschutzregelungen wie die DSGVO zu halten haben. Das gilt auch für integrierte KI-Assistenzsysteme und Chatbots. Neu sind zudem weitere Altersklassifizierungen. Künftig sind 4+, 9+, 13+, 16+ und 18+ möglich. Diese werden je nach Land oder Region sowie die dort geltende Gesetzeslage angepasst. Das Rating-System wurde bereits in den Betaversionen von iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 und visionOS 26 umgesetzt.

Apple verspricht Verbesserungen für Eltern

Mit iOS 26, macOS 26 und Co. gibt es unter anderem neue Features zum Management einer Familiengruppe samt Alterscheck und es wird möglich, Altersangaben auf sicherem Weg mit Apps zu teilen. Weiterhin gibt es Kontrollmöglichkeiten samt entsprechenden Frameworks (die Third-Party-Apps noch umsetzen müssen), welche Chatpartner in Kommunikations-Apps für den Nachwuchs zulässig sind.

Apple schaltet bei Kinder-Accounts zudem nun automatisch Funktionen wie die Bildschirmzeit an und soll Apple einfacher durch Kinderschutzfunktionen führen. iOS 26 und Co. erscheinen vermutlich im September, derzeit läuft eine Public Beta.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Wegen KI-Zusammenfassungen: US-Verlagshaus reicht Klage gegen Google ein

Das Verlagshaus hinter weltbekannten US-Medienmagazinen wie Rolling Stone, Variety und The Hollywood Reporter hat in Washington D.C. Klage gegen Google wegen der KI-Zusammenfassungen eingereicht. Damit missbrauche der Suchmaschinenkonzern seine Monopolstellung, um Onlinemedien zur Bereitstellung von Inhalten zu zwingen, die Google ohne Genehmigung in KI-aufbereiteter Form erneut veröffentliche, um mit den Verlagsinhalten zu konkurrieren, lautet der Vorwurf von Penske Media. In der Folge würden viel weniger Menschen auf die Seiten selbst kommen, was sich merklich auf die Umsätze und das eigene Geschäft auswirke.

In der Klageschrift führt das US-Medienhaus die jahrelang geltende Übereinkunft zwischen Suchmaschinen wie Google und Verlagen aus, die zur Grundlage des freien Internets geworden sei. Dabei erlauben Medien wie jene von Penske Google & Co. ihre Seiten zu durchsuchen und das Gefundene in den Suchergebnissen zu indexieren. Im Gegenzug generierten die Besuche für Rolling Stone, Variety & Co. Nur dadurch sei es möglich geworden, in großem Umfang kommerziell Inhalte fürs Internet zu produzieren. Doch in jüngster Zeit habe Google seinen Teil des Geschäfts an eine weitere Bedingung geknüpft und verlange, dass Verlage ihre Inhalte auch für andere Zwecke zur Verfügung stellen, die in direkte Konkurrenz mit den Inhalten trete, Besuche kannibalisiere oder ganz verhindere.

Googles Vorgehen „grundlegend schädlich“ für offenes Internet

Weil die – nur mithilfe der Verlagsinhalte generierten – KI-Zusammenfassungen oft die gestellten Fragen der Suchenden beantworteten und gleichzeitig in der Google-Suche viel prominenter dargestellt werden, kämen dadurch weniger Besuchende direkt auf jene Seiten, ohne die sie gar nicht möglich wären. „Googles Ausflug ins Online-Publishing“ sei so aufgebaut, dass Google zum Ziel werde und nicht mehr zur Zwischenetappe auf dem Weg zu anderen Internetseiten, heißt es in der Klageschrift. Das sei nur möglich, weil Google in der Internetsuche ein Monopol darstelle. Nur deshalb könne der Konzern Verlage dazu zwingen, ihre Inhalte für das KI-Training bereitzustellen.

Das Abgreifen von Besuchen auf Internetseiten von Penske und anderer Medien „wird grundlegend schädliche Auswirkungen auf die Gesamtqualität und -menge von Informationen haben, die im Internet abrufbar sind“, so der Vorwurf. Wenn es Google erlaubt bleibe, KI mit Inhalten von Verlagen zu trainieren und die Ergebnisse benutzen dürfe, um die Besuchszahl auf den Originalseiten zu verringern, „werden die wirtschaftlichen Anreize für die Erstellung und Veröffentlichung hochwertiger Originalinhalte verpuffen“, prophezeit Penske. Google hat dem widersprochen und dem Wall Street Journal versichert, wer trotz KI-Zusammenfassung auf Links zu den Quellen klickt, bleibe dort länger. User fänden die Websuche mit KI-Zusammenfassungen hilfreicher und nutzten sie mehr.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Betreiber: Längster Stromausfall der Nachkriegszeit beendet

Berlin steht wieder unter Strom. Nach einem extremistischen Brandanschlag erlebte die Hauptstadt mit rund 60 Stunden den längsten Stromausfall der Nachkriegszeit, wie der Netzbetreiber Stromnetz Berlin mitteilte. Die seit der Nacht zu Dienstag rund 50.000 betroffenen Stromkunden im Südosten Berlins werden seit dem späten Nachmittag wieder versorgt.

Zum Vergleich: Im Jahr 2019 – beim letzten großen Blackout – waren mehr als 30.000 Haushalte in Köpenick rund 30 Stunden lang ohne Elektrizität.

Ursache für den großflächigen Stromausfall war ein Brandanschlag. Das Feuer zerstörte mehrere dicke Starkstromleitungen am Fuß von zwei Strommasten in Berlin-Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick. Die Feuerwehr brauchte allein eine Stunde, um den Brand zu löschen.

Auch Einschränkungen im Nahverkehr sind behoben: Nach Angaben der BVG wurde kurz nach Rückkehr des Stroms der Straßenbahnverkehr wieder aufgenommen. Seit etwa 17.00 Uhr könnten die Linien M17 und 63 demnach wieder auf der kompletten Strecke unterwegs sein.

Schaden wird geprüft

Angaben eines Stromnetz-Sprechers zufolge werde nun geprüft, welche Ressourcen es für eine vollständige Reparatur brauche. Erst dann könne mitgeteilt werden, wie lange die Arbeiten dauern werden und welche Schadenshöhe entstanden ist.

Derzeit stehe das Netz nicht im vollen Umfang zur Verfügung, für die Berlinerinnen und Berliner sollte es jedoch keine spürbaren Auswirkungen geben. In den vergangenen zwei Tagen sei eine Zwischenlösung errichtet worden: eine Verbindung zweier Leitungen nahe der durch den Brand beschädigten Strommasten. Auch Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk sowie der Bezirk Treptow-Köpenick waren im Einsatz.

Auch Einkaufszentren und S-Bahnhöfe waren betroffen

Von dem Stromausfall waren auch S-Bahnhöfe, Einkaufszentren, viele einzelne Geschäfte sowie Pflegeheime betroffen. Am Mittwoch blieben auch mehrere Schulen geschlossen.

Weil das Handynetz durch den fehlenden Strom schwächer und teilweise gar nicht mehr vorhanden war, konnte in Teilen des Berliner Südostens nur eingeschränkt telefoniert werden. Das galt auch für die Notrufnummern 112 und 110. Die Reparaturen an den zerstörten Starkstromkabeln begannen bereits am Dienstag, waren aber zeitaufwendig.

Bekennerschreiben im Internet

Nach Einschätzung der Ermittler geht der Brandanschlag auf das Konto linksextremer Täter. Ein im Internet veröffentlichtes Bekennerschreiben werde als authentisch eingeschätzt, sagte Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) im Abgeordnetenhaus. Es weise Ähnlichkeiten auf mit einem Bekennerschreiben zu einem ähnlichen Brandanschlag im Februar nahe der Tesla-Autofabrik in Brandenburg.

„Wir gehen vom Täterkreis aus dem linksextremistischen Spektrum aus“, sagte die Innensenatorin. „Das heißt also: nicht aus dem Ausland, sondern aus dem Inland.“ Die Täter seien mit hoher krimineller Energie und sehr professionell vorgegangen.

Der Netzbetreiber Stromnetz Berlin erhoffe sich baldige Erkenntnisse der Polizei, konzentriere sich jedoch auf die Reparaturarbeiten: „Wir kümmern uns um den Strom, die Verbrecherjagd überlassen wir vertrauensvoll der Polizei“, sagte ein Sprecher.

Ob es Ansprüche auf Entschädigungszahlungen aufgrund des Stromausfalls gebe, werde derzeit von Juristen geprüft. „Dabei sollte nicht vergessen, dass wir, als der Betreiber, auch Geschädigter sind“, sagte der Stromnetz-Sprecher.

(mho)

Künstliche Intelligenz

Aus für Data-Center-Lizenzen: Nur noch Cloud-Produkte bei Atlassian

Der Softwareanbieter Atlassian stellt den Verkauf seiner Data-Center-Produkte ein. Dazu gehören die Wiki-Software Confluence oder das Projektmanagement-Tool Jira. Ab März 2026 wird es für Neukunden nur noch Cloud-Lizenzen geben.

Den Schritt begründet Atlassian damit, dass sich inzwischen nahezu alle Neukunden für die Cloud entscheiden. Mit dem Wechsel auf die Cloud-Plattform würde auch eine deutliche Verbesserung der Teamarbeit einhergehen. Den Verkauf von Serverlizenzen seiner Produkte hat Atlassian bereits im Jahr 2021 eingestellt.

Cloud-Umzug innerhalb von drei Jahren

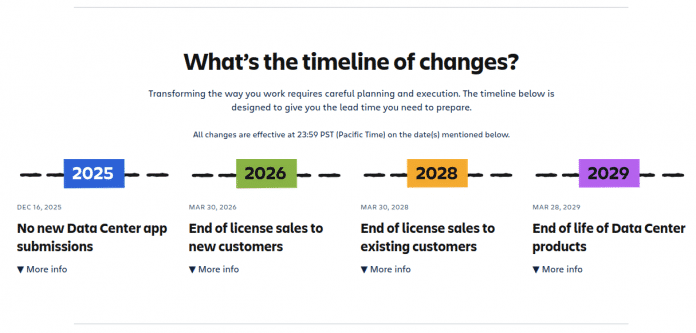

Die Cloud-Umstellung führt Atlassian schrittweise über einen Zeitraum von drei Jahren durch. Ab dem 16. Dezember 2025 nimmt die Firma neue Marketplace-Apps für Data Center nicht mehr an. Am 30. März 2026 endet dann der Verkauf von Data-Center-Abonnements und Marketplace-Apps für Neukunden. Bestandskunden können noch bis zum 30. März 2028 neue Lizenzen erwerben.

Zeitplan: Atlassian migriert seine Data Center-Produkte ab Dezember 2025 schrittweise in die Cloud. Bis 2029 soll der Umzug vollständig durchgeführt sein.

(Bild: Atlassian)

Abgesehen von zwei Ausnahmen laufen alle Lizenzen dann am 28. März 2029 ab. Die Versionsverwaltung Bitbucket Data Center wird weiterhin über eine neue Hybridlizenz verfügbar sein, die Kunden gleichermaßen Zugriff auf Bitbucket Data Center und Bitbucket Cloud gewährt. Des Weiteren bietet Atlassian für bestimmte Rechenzentrumskunden auch nach dem 28. März 2029 noch eine erweiterte Wartung an, um sie beim Umzug in die Cloud zu unterstützen.

Verschiedene Migrationstools

Den Umstieg in die Cloud begleitet der Hersteller mit seinem neuen Programm Atlassian Acend, das Kunden den Wechsel möglichst leicht machen will, etwa durch Live-Webinare und individuellen Support. Je nach Unternehmensgröße stehen unterschiedliche Cloud-Migrationstools zur Verfügung.

Kunden mit weniger als tausend Benutzerinnen und Benutzern verweist der Anbieter auf seine Self-Service-Tools. Größeren Organisationen offeriert Atlassian das FastShift-Programm. Dabei handelt es sich um eine kostenlose strategische Partnerschaft, mit der sich die Cloud-Migration drastisch verkürzen lassen soll. Kunden mit mehr als 5000 Benutzern lässt Atlassian mit dem Solution Design Acceleration-Programm, das auf die Geschäftsziele des Unternehmens abgestimmt ist, die breiteste Unterstützung zukommen.

Atlassian will seine Cloud-Plattform künftig weiter ausbauen, etwa über eine Partnerschaft mit Google Cloud zur Entwicklung einer Multi-Cloud. Welche Updates geplant sind, lässt sich in der öffentlichen Roadmap im Detail einsehen.

(who)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen