Künstliche Intelligenz

Data Act: EU-Gesetz soll Daten befreien

Am 12. September erlangt der Data Act, im Deutschen auch Datengesetz genannt, volle Geltung. Diese EU-Verordnung war am 11. Januar 2024 in Kraft getreten und wirkt nun nach einer Schonfrist als Gesetz unmittelbar in allen Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hatte sie als wichtigen Baustein der 2020 definierten „EU-Datenstrategie“ erdacht und umgesetzt.

Nach eigenen Angaben will die Kommission mit dem Data Act klarstellen, „wer aus Daten Wert schaffen kann und unter welchen Bedingungen“. Das Gesetz soll helfen, Datensilos aufzubrechen, einen Binnenmarkt für Daten zu schaffen und leichter zwischen Cloudanbietern zu wechseln. Konkret geht es um alle möglichen Bestände von nicht personenbezogenen Daten, die bei der Nutzung von Geräten anfallen, etwa in der Industrie, der Landwirtschaft, im Verkehrssektor, aber auch im Internet der Dinge (IoT). Umfasst sind also auch smarte Haushaltsgeräte oder Fitnesstracker.

Speichert beispielsweise ein Fahrzeughersteller die Sensordaten eines verkauften Autos in seiner Cloud, gilt er dem Data Act zufolge als „Dateninhaber“. Während er bislang exklusiven Zugriff auf all diese gesammelten Daten hat, sollen sie nun befreit werden. So muss der Hersteller sie auf Wunsch an den Nutzer, der sie ja eigentlich generiert hat, herausgeben. Er kann sie auch anderen („Dritten“) entgeltlich zur Verfügung stellen, sofern dies vertraglich geregelt ist.

Datenoptimismus

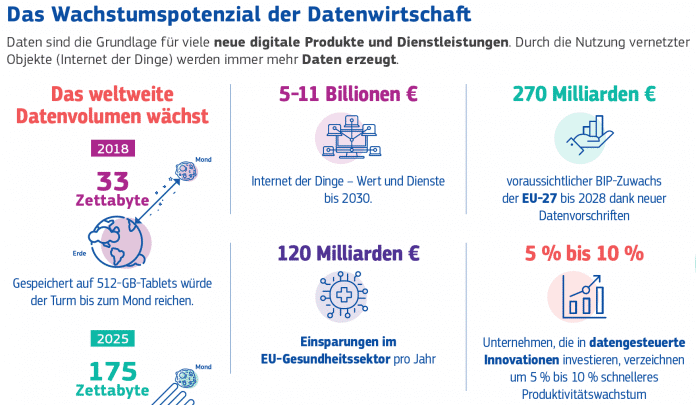

Die EU will damit Verbraucher besserstellen, aber insbesondere den Handel mit riesigen Mengen nicht personenbezogener Daten ermöglichen. Als die Kommission den Data Act 2020 entwarf, prognostizierte sie, dass alleine dieser durchs Gesetz ermöglichte Handel bis 2028 einen Schub von 270 Milliarden Euro fürs EU-Bruttoinlandsprodukt bringen wird. Außerdem würde der Data Act neue Geschäftsmodelle ermöglichen, die bis zu zehn Prozent zusätzliches Produktivitätswachstum generieren, so die optimistische Vorhersage.

Optimistische Schätzungen: So stellt sich die EU-Kommission die Vorteile eines freien Binnenmarkts für Daten vor.

(Bild: EU-Kommission)

Umfasst vom Data Act sind sowohl Unternehmen als auch Privatleute. Der Data Act definiert sogenannte „In-scope-Daten“. Das sind nicht personenbezogene Rohdaten sowie Metadaten, die bei der Nutzung von Geräten entstehen. Für sie gilt das Gesetz ab sofort. Nicht betroffen sind dagegen „Out-of scope-Daten“, etwa strukturiere Analysen oder algorithmische Sortierungen.

Der Data Act ist als Komplementärverordnung zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konzipiert, die weiterhin vollständig gilt. Während sich das Datengesetz nur um nicht personenbezogene Daten kümmert, regelt die DSGVO den Umgang mit personenbezogenen Daten. Daraus folgt: Der Data Act gibt den Handel frei; die Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe DSGVO-relevanter Daten erfordert aber weiterhin eine Rechtsgrundlage nach Art. 6 DSGVO.

Herausgabe oder nicht?

Hier spätestens beginnen für Unternehmen als Dateninhaber die Probleme: Sie müssen alle eingesammelten Daten daraufhin überprüfen, ob darunter personenbezogene Daten sind. Ist das der Fall, können sie die Herausgabe an Nutzer oder Dritte verweigern, falls keine Rechtsgrundlage nach DSGVO vorliegt. Geben sie die Daten heraus, obwohl sich Personenbezüge darin finden, können sie in der Folge Schwierigkeiten mit ihrer zuständigen Datenschutzbehörde bekommen.

In der Praxis sollen die Verhältnisse zwischen Dateninhaber, Nutzer und Dritten mit Verträgen geregelt werden. Außerdem gelten neue Transparenzpflichten von Herstellern/Inhabern gegenüber Nutzern. Die Umsetzung des Data Acts gilt als komplex, zumal Experten zufolge viele Dinge bis heute unklar sind, etwa, ob der Data Act nur für neue, oder auch für alte Datenbestände gilt, die vor dem 12. September existierten.

Viel Umsetzung- und Compliance-Aufwand also, der da für die Wirtschaft entstanden ist. Während sich die meisten großen Konzerne schon lange mit dem Data Act beschäftigen, dürften viele Mittelständler und kleine Unternehmen mit den neuen Herausgabepflichten heillos überfordert sein. Mutmaßlich haben einige sich bislang noch nicht einmal damit beschäftigt, weil die Data-Act-Fristen weitgehend unter dem medialen Radar liefen.

Diese Einschätzung bestätigte eine Erhebung des IT-Branchenverbands Bitkom, der im Frühjahr 605 Unternehmen ab 20 Beschäftigten zum Data Act befragt hatte. Nur 1 Prozent der betroffenen Unternehmen hatten demnach 100 Tage vor Geltungsbeginn die Data-Act-Vorgaben vollständig umgesetzt, weitere 4 Prozent teilweise. 10 Prozent hatten gerade erst mit der Umsetzung begonnen, 30 Prozent noch nicht damit angefangen. „Der Data Act betrifft so gut wie jedes Unternehmen, aber die meisten haben sich damit noch gar nicht ernsthaft befasst“, erklärte Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst vor drei Monaten. Daran dürfte sich bis heute wenig geändert haben.

Laut Bitkom hatten drei Monate vor Geltungsbeginn des Data Act nur 1 Prozent dessen Vorgaben vollständig umgesetzt,

(Bild: Bitkom Research)

Von der EU können sie zurzeit kaum Unterstützung erwarten. In Art. 41 des Data Acts ist festgelegt, dass sie alle Betroffenen mit rechtverbindlichen Musterverträgen unter die Arme greift, um den Aufwand klein zu halten. Zwar hat eine von der EU-Kommission eingesetzte Expertengruppe solche Musterklauseln in einem Bericht veröffentlicht, allerdings nur als unverbidliche Entwürfe. Der EU-Datenschutzausschuss etwa hat mittlerweile in einer Stellungnahme Nachbesserungsbedarf festgestellt. Wann die dafür verantwortliche EU-Kommission diese Entwürfe in rechtssichere Vorlagen überführen wird, ist bislang unklar.

Land ohne Aufsicht

Ähnlich wie die DSGVO legt der Data Act die Aufsicht und Durchsetzung in die Hände der Mitgliedstaaten. Diese waren angehalten, bis zum heutigen Start eine funktionierende Aufsichtsstelle benannt und installiert zu haben. Während das meist geklappt hat, hinkt Deutschland wie so oft hinterher. Am 7. Februar 2025 hatten die federführenden Ministerien der Ampelkoalition ihren Referentenentwurf für ein Gesetz zur Durchführung des Data Acts vorgelegt. Schon damals war er überfällig, doch dann kam die vorgezogene Bundestagswahl, und seitdem hat die schwarz-rote Koalition keinen neuen Entwurf präsentiert.

Im Entwurf hatte die Regierung die Bundesnetzagentur (BNetzA) als Aufsichtsbehörde benannt. Alle datenschutzrechtlichen Themen sollte die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) übernehmen. Damals sind die Landesdatenschutzbehörden gegen diesen Vorschlag auf die Barrikaden gegangen und pochten auf ihre Zuständigkeit in DSGVO-Belangen. Das Vorhaben verstoße gegen das EU-Recht und die verfassungsrechtliche Verteilung der Verwaltungskompetenzen, monierten sie.

Dem Vernehmen nach steht ein neuer Entwurf an, der allerdings ebenfalls die BNetzA und die BfDI für Data-Act-zuständig erklären soll. Weiterer Streit ist also vorprogrammiert. Und all dies geschieht vor dem Hintergrund eines Durchsetzungsvakuums in Deutschland. Weder können sich Nutzer wie vorgesehen ab heute beschweren, noch drohen Unternehmen bislang die im Datengesetz vorgesehenen Strafen von bis zu vier Prozent Unternehmensumsatz oder 20 Millionen Euro bei Verstößen.

Landesdatenschützer gefordert

Der Hamburgische Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Fuchs betonte in einer Stellungnahme vor einigen Tagen, dass er sich einstweilen für Data-Act-Belange bei personenbezogenen Daten als zuständig betrachtet: „Jeder Beschwerde wird federführend in dem Referat nachgegangen, das auch die datenschutzrechtliche Aufsicht über die jeweilige verantwortliche Stelle hat. Damit wird der Zielrichtung des Art. 37 Abs. 3 Data Act gefolgt, Datenverwendungen nach der DSGVO und nach dem Data Act einheitlich zu beurteilen.“ Das Recht könne er „gegebenenfalls mit Anordnungen durchsetzen.“ Verstöße könnten teilweise mit Geldbußen geahndet werden, betonte er.

Ähnlich äußerte sich Carolin Loy, die als Bereichsleiterin Digitalwirtschaft beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht für den Data Act zuständig ist. Ihre Behörde habe sich aufgestellt, sei mit den Unternehmen im Bundesland im Austausch und nehme Beschwerden entgegen, erläuterte sie in der aktuellen Episode 142 des c’t-Datenschutz-Podcasts Auslegungssache. In der Episode erklärt Loy den Data Act ausführlich und gibt sowohl Unternehmen als auch Nutzern Hinweise, wie nun damit umzugehen ist.

(hob)

Künstliche Intelligenz

Jetzt bewerben: IT-Stipendium Wintersemester 2025/2026

Die heise-Magazine c’t, iX sowie heise online bieten in Kooperation mit dem Karrierenetzwerk e-fellows.net wieder Stipendien für das Wintersemester 2025/2026 an. Angehende Informatiker werden mit 600 Euro unterstützt. Obendrauf gibt es ein Jahresabonnement von heise+, eine Einladung zum heise-Schnuppertag, die Teilnahmemöglichkeit an einem Kurs der heise academy sowie Tickets für die IT-Sicherheitsmesse secIT 2026. Alle Interessierten können sich bis zum 16. November 2025 auf der Website von e-fellows.net bewerben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Volker Zota, Chefredakteur von heise medien, sieht darin eine wichtige Zukunftsinvestition: „Die digitale Transformation braucht kluge Köpfe mit technischem Verständnis und Innovationsgeist. Wir sehen es als unsere Aufgabe, talentierte Nachwuchskräfte auf ihrem Weg in die IT-Branche zu begleiten und ihnen wertvolle Praxiseinblicke zu ermöglichen.“

Online bewerben

e-fellows.net, das größte deutschsprachige Karrierenetzwerk mit eigenem Stipendienprogramm, schreibt zum wiederholten Mal die IT-Stipendien aus. Zu den Förderern zählen neben heise unter anderem Bosch, CHECK24 und zeb consulting.

Die Bewerbung für ein IT-Stipendium ist einfach: Man bewirbt sich online bei e-fellows.net und ergänzt ein kurzes Motivationsschreiben sowie seinen Lebenslauf.

(fre)

Künstliche Intelligenz

4. Staffel „The Witcher“: Geralt von Australien

Weiterlesen nach der Anzeige

Streiten kann man über vieles. Muss man aber vielleicht auch nicht. Andrzej Sapkowski, Autor der Geralt-Saga, klang zuletzt eher resigniert. Sein literarisches Original stehe für sich, und jede Adaption auch.

Das stimmt nicht nur prinzipiell für Adaptionen, es stimmt auch besonders in Bezug auf sein Werk. Sapkowskis Kurzgeschichten und Romane erzählen keine einfache, lineare Geschichte. Sie ergeben eher eine Quellensammlung. Sapkowski adaptiert in seinen Büchern Wesen und Motive aus anderen Märchen und Fabeln, deutet sie um und parodiert sie. Er lässt in den Geschichten mit Geralt einen brutalen, vulgären Antihelden auf eine Welt los, die nichts Besseres verdient hat. Die Kurzgeschichten und der Roman-Fünfteiler mit parallelen Handlungssträngen, wechselnden, unzuverlässigen Erzählstimmen und mehreren Tonwechseln ergeben kein Drehbuch.

Dass andere kreativ mit dieser Vorlage spielen, liegt nahe. Kreative Freiheiten erlauben sich denn auch die Computerspiel-Adaptionen seiner Werke. Und auch die märchenhaft erfolgreiche Netflix-Serie sortierte die zerpflückte Geschichte von Geralt, seiner Ziehtochter Ciri und seiner geliebten Magierin Yennefer neu.

Die TV-Serie unternahm einen mutigen Anlauf und startete launig. Nach einer etwas chaotischen, aber starken ersten Staffel verhedderte sich der neu gewebte Plot dann in dem Versuch, die komplexe Geschichte um intrigante Zauberer, Ränke schmiedende Spione, wortkarge Widerstandskämpfer und die versprengte Familie halbwegs linear zu erzählen. Einige stritten über jede kreative Umdeutung, der Rest der Welt schaute anfangs gut unterhalten zu. Doch spätestens, als Ciri in Staffel 3 halluzinierend durch die Wüste irrte, dösten auch treue Fans auf dem Sofa ein. Den endgültigen Bruch brachte dann der Hauptdarsteller: Henry Cavill schmiss aus ungeklärten Gründen hin.

Liam Hemsworth hat die Haare schön

An die Stelle des Briten Cavill tritt nun der Australier Liam Hemsworth. Die Häme ließ nicht lange auf sich warten. Wer vergessen hatte, dass auch „Superman“-Darsteller Henry Cavill einst mit nichts als einer weißen Langhaar-Perücke gegen ungläubiges Gelächter hatte anspielen müssen, der konnte nun wieder kichern, als Hemsworth sich in ersten Trailern mit Monstern prügelte und dabei irgendwie kräftiger, weniger hintergründig wirkte.

Gruppenbild mit Makeup: Staffel 4 erzählt die Entstehungsgeschichte von Geralts Hansa.

(Bild: Netflix)

Wer aber nicht gerade vom Serien-Marathon aller bisherigen Teile kommt und einen nahtlosen Übergang in die vierte Staffel erwartet, der erlebt einen relativ nahtlosen Wechsel. Die Geralt-Geschichten werden auch im Original von verschiedenen Erzählstimmen vorgetragen. Mit einem Verweis auf diesen Rahmen gelingt ein recht schmerzloser Sprung zum neuen Hauptdarsteller, und Hemsworth trägt eine der besten Perücken am Set. Er wirft sich mit Verve in seinen Charakter, spielt ihn etwas weniger verschlossen. Das ist durchaus vom Quellenmaterial gedeckt. Es ist aber auch nicht so wichtig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Leider sitzt die Regis-Perücke bei Laurence Fishburne nicht immer.

(Bild: Netflix)

Denn Probleme mit Perücken hat die Serie eher anderswo. Dass in einer Prestige-Produktion wie dieser Laurence Fishburne als Barbier-Chirurg Regis mit einem mäßig sitzenden „Kotelettenhelm“ auftreten muss, wirkt rätselhaft. Auch schlechtes Make-up ruiniert in einigen Szenen die Stimmung, da kann Vilgefortz-Darsteller Mahesh Jadu noch so diabolisch dreinschauen. Bei Hemsworth dagegen sitzen die Haare. Tiefen Schmerz kann er nicht so wunderbar leidend spielen wie einst Henry Cavill, aber dafür bringt er Geralts handfesten Charme etwas lebendiger rüber.

Zwischen Polizeiruf und Harry Potter

Im Dickicht der neu montierten Motive verirrt sich die vierte Staffel von „The Witcher“ gelegentlich leider trotzdem: Etwa, wenn mal wieder eine Galerie beliebig kostümierter Nebendarsteller auftritt. Geralt reist in der vierten Staffel wie einst im Roman „Feuertaufe“ mit einem wachsenden Ensemble durch ein vom Krieg zerstörtes Land. Derweil kommt Geralts Ziehtochter Ciri bei einer Räuberbande unter und Yennefer führt – anders als in der Literaturvorlage – die Loge der Zauberinnen gegen Vilgefortz an. Das bedeutet viel Bildschirmzeit für viele Nebenrollen.

Freya Allan überzeugt als moralisch ambivalente, getriebene Ciri.

(Bild: Netflix)

Die Freiheiten im Umgang mit dem Quellenmaterial sind dabei weniger das Problem als die schiere Flut eher sparsam charakterisierter Rollen in bunten Kostümen. Ciris Rattenbande und die Hexen bleiben dünne Klischees mit jeweils ein paar plakativen Eigenschaften. Bestimmte Schlüsselszenen sind durchaus rührend oder packend, dazu wirken Schwertkämpfe abwechslungsreich, hart und gut choreografiert. Doch schon die bedeutungsschwer gemeinte Aufnahme Ciris im Kreis der Rattenbande ist eine merkwürdig hölzerne, blutleere Szene wie aus einem beliebigen Fernsehspiel. Sie klingt auch im englischen Original nicht viel besser als auf Deutsch. Yennefers Aufstieg zur Führungsfigur wirkt derweil nicht so recht überzeugend. Und wenn Zauberer kämpfen, wirken die Nahaufnahmen auf verkrampfte Hände und Harry-Potter-Spezialeffekte ermüdend.

The Witcher ist auch in Staffel 4 noch einen Groschen Wert

Doch bei allen Längen: Wer sich nicht über verpasste Chancen ärgert, sieht unterm Strich eine harte, humorvolle Fantasy-Serie. Den Hauptcharakteren sieht man ihre Spielfreude an, Perücke hin oder her. Nicht nur Staffel 4, sondern auch Staffel 5 von „The Witcher“ ist bereits gedreht worden, und die Serie entwickelt sich zielstrebig auf Höhepunkte zu, die man bei allen kreativen Freiheiten aus den Büchern wieder erkennt. Wichtige Mit- und Gegenspieler Geralts treten auf und werden wirklich mit Leben gefüllt. Zoltan ist witzig, Regis unheimlich und Leo ein unappetitliches Scheusal.

Am Ende steht kein Meisterwerk und auch kein zwingender Hit. Es bleibt bei der Kritik, dass sich die Geschichte stärker auf ihren Hauptcharakter konzentrieren und näher ans Original hätte rücken können. Aber als lustvoll dreckige Fantasy mit ein paar Längen und vielen kurzweiligen Actionszenen funktioniert Staffel 4 von „The Witcher“ durchaus.

Lesen Sie auch

(afl)

Künstliche Intelligenz

FAQ zu iOS 26 und iPadOS 26: So lösen Sie Probleme mit Apples neuen Systemen

Apple hat seinen Betriebssystemen nicht nur einen neuen Liquid-Glass-Anstrich verpasst, sondern an Unterbau und Bedienung geschraubt – da läuft noch längst nicht alles rund. Wir haben die größten Fragen und Antworten zusammengestellt, um Probleme, Bugs und Widrigkeiten in iOS 26 und iPadOS 26 anzugehen.

App-Icons wirken schief und unscharf

Seit der Installation von iOS 26 sehen Apps auf meinem Homescreen komisch aus, leicht unscharf und manchmal sogar krumm. Woran könnte das liegen?

Apple hat für iOS/iPadOS 26 nicht nur die Icons der hauseigenen Apps erheblich überarbeitet, sondern technisch einiges geändert: Durch zusätzliche transparente Schichten erhalten die Icons den Liquid-Glass-Look und sollen zudem dreidimensionaler wirken. Zugleich reagiert das Betriebssystem auf Bewegungen des iPhones oder iPads und passt daraufhin die Lichteffekte an den Rändern von Apps und Widgets an. All das scheint dazu zu führen, dass die neuen Icons auf manche Augen unscharf wirken – und bei Bewegung teilweise sogar schief.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „FAQ zu iOS 26 und iPadOS 26: So lösen Sie Probleme mit Apples neuen Systemen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenGalaxy Tab S10 Lite: Günstiger Einstieg in Samsungs Premium-Tablets

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online