Künstliche Intelligenz

Fehmarnsundtunnel: Wenig Gegenwind trotz Kostenexplosion

Der geplante Fehmarnsundtunnel als Hinterlandanbindung für den neuen Fehmarnbelttunnel zwischen Deutschland und Dänemark stößt offenbar auf wenig Gegenwind. Eine Vertreterin der Deutschen Bahn erklärte jetzt im Wirtschaftsausschuss des Schleswig-Holsteiner Landtags, dass es während der öffentlichen Beteiligungsphase nur 57 Einwendungen gegeben habe. Das sei für ein Projekt dieser Größe so gut wie nichts, erklärte sie laut Medienberichten.

Gemessen an dem großen Fehmarnbelttunnel zwischen Deutschland und Dänemark ist er eine Kleinigkeit: Zwischen der Insel Fehmarn und Schleswig-Holstein soll ein weiterer Tunnel entstehen, der die in die Jahre gekommene Fehmarnsundbrücke ersetzt. Die Brücke aus den 1960er-Jahren soll weiterhin für Fußgänger, Radfahrer und langsame Fahrzeuge erhalten bleiben. Der meiste Autoverkehr und die Eisenbahn sollen aber künftig unter dem Fehmarnsund durchfahren und damit auch nicht mehr dem zuweilen stark wehenden Wind auf der Brücke ausgesetzt sein. Die Bundesstraße 207 soll dann durch den Tunnel führen.

Turbulenter Weg zum Tunnel

Der Weg zum Tunnel gestaltet sich aber in vielerlei Hinsicht turbulent: Erst spät kam man auf deutscher Seite darauf, dass die alte Brücke überhaupt zum Flaschenhals für die neue Verbindung nach Skandinavien werden könnte. Nach Untersuchung des Bauwerks und verschiedener Varianten – zur Auswahl standen Tunnel und Brücken – kristallisierte sich der Absenktunnel als Lösung heraus.

Doch obwohl das Bauwerk mit 1700 Metern Länge deutlich kürzer ist als die 17,6 Kilometer lange feste Querung der Ostsee, gibt es Probleme. Erst stellte sich Mitte des Jahres heraus, dass die Fertigstellung bis Ende 2029 illusorisch ist. Das Eisenbahnbundesamt schätzt, dass es bis Ende 2032 dauern wird, bis der kleine Tunnel einsatzbereit ist. Und Anfang Oktober wurde bekannt, dass die Kosten explodieren. Statt erwarteter 714 Millionen Euro ist jetzt die Rede von 2,3 Milliarden Euro. Grund seien gestiegene Baukosten.

Nur 57 Einwendungen gegen das Projekt

Jetzt gab es aber doch mal eine gute Nachricht für die Projektverantwortlichen. Mit nur 57 Einwendungen sind weitere Verzögerungen des Projekts unwahrscheinlicher geworden. Beim großen Tunnel zwischen der dänischen Insel Lolland und Fehmarn gab es 12.000 Einwendungen. Alleine die Bearbeitung kostete schon Zeit. Hinzu kommt, dass Klagen gegen das Vorhaben keine aufschiebende Wirkung haben. Lediglich bei Eilanträgen drohe ein Planungs- und Baustopp.

Was den deutschen Planern in die Hände spielt: Auf dänischer Seite gibt es inzwischen auch Verzögerungen. Weil ein speziell für das Absenken des Belt-Tunnels zu bauendes Spezialschiff mit deutlicher Verspätung fertiggestellt wurde, kann dort der Zeitplan auch nicht gehalten werden. Das verschafft dem Bauvorhaben auf deutscher Seite etwas Luft. Alle Beteiligten wollen sich abstimmen, um die Pläne zeitlich wieder miteinander zu synchronisieren.

(mki)

Künstliche Intelligenz

WhatsApp: Funktion in Beta vereinfacht Schutz vor Cyberangriffen

WhatsApp kann als Einfallstor für Schadsoftware dienen: In den vergangenen Monaten kursierten Berichte, denen zufolge sowohl iPhones also wohl auch Samsung-Galaxy-Geräte über den Meta-Messenger angegriffen wurden. Um Angreifern möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten, integriert Meta in seinen Messenger eine neue Funktion, die mit einem Klick erweiterte Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen aktiviert. Die Funktion nennt sich „strikte Kontoeinstellungen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Schutzschilde hoch

Wie Meta im Supportdokument zu der Funktion schreibt, wurde sie für Benutzerinnen und Benutzer entwickelt, „die Ziel solcher Angriffe sein könnten“. Nutzer sollten die Einstellungen nur aktivieren, wenn sie dazu einen Anlass sehen, betont das Unternehmen – etwa wenn man glaubt, Ziel einer „raffinierten Cyberkampagne“ zu sein. „Die meisten Personen sind von solchen Angriffen nicht betroffen,“ heißt es weiter. Nutzer, die WhatsApp mit einem möglichst weitreichenden Schutz verwenden wollen, können die Funktion dennoch nutzen, jedoch ist die Einstellung nicht prominent platziert.

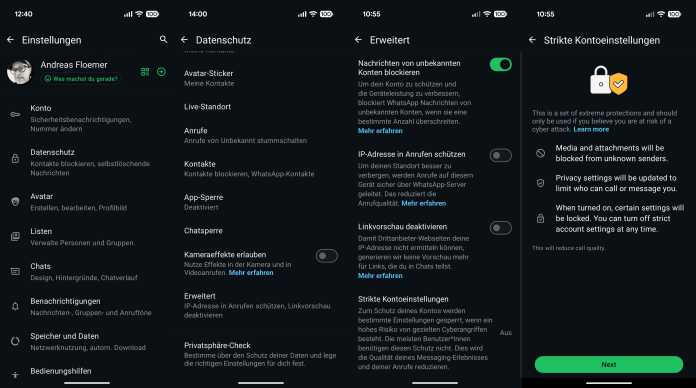

Recht tief in den Einstellungen versteckt: Die neue WhatsApp-Funktion „Strikte Kontoeinstellungen“.

(Bild: Andreas Floemer / heise medien)

Derzeit steht das Feature nur registrierten Nutzern der Beta-Versionen des Messengers für Android und laut WABetaInfo für iOS zur Verfügung. Nutzer der Beta finden den Knopf zur Aktivierung der „strikten Kontoeinstellungen“ künftig unter „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Erweitert“.

Nach Aktivierung der „strikten Kontoeinstellungen“ blockiert das Feature sämtliche Medien von unbekannten Absendern. Zudem deaktiviert die Funktion Linkvorschauen und schaltet Anrufe von unbekannten Nummern stumm. Die werden jedoch in der Anrufübersicht angezeigt. Ferner schränkt die Funktion Gruppeneinladungen ein und erzwingt eine zweistufige Verifizierung. Überdies begrenzen die „strikten Kontoeinstellungen“ die Sichtbarkeit von Profilen. Sie leiten außerdem zum Verschleiern der eigenen IP-Adresse Anrufe über WhatsApp-Server weiter.

WhatsApp „Strikte Kontoeinstellungen“: In der Beta sind die Einstellungen noch nicht lokalisiert.

(Bild: Andreas Floemer / heise medien)

Auch der „Zuletzt online“-Zeitstempel und der „Online“-Status, das Profilbild und die Nutzerinfo sind laut Meta nur für die eigenen Kontakte oder eine zuvor festgelegte, eingeschränktere Liste von Personen sichtbar. Zudem rät Meta Nutzern mit aktivierten Backups, die Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backup-Funktion zu verwenden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut WhatsApp können Nutzer die strikten Kontoeinstellungen nur über das Hauptgerät ein- und ausschalten. Weiter heißt es, dass Nutzer alle gegen Änderungen gesperrte Einstellungen unter dem Punkt „Einstellungen“ > „Datenschutz“ > „Erweitert“ > „Strikte Kontoeinstellungen“ > „Gesperrte Einstellungen“ ansehen können.

Wann WhatsApp die Funktion aus der Beta-Version hievt und für alle Nutzerinnen und Nutzer bereitstellt, ist derzeit unklar.

(afl)

Künstliche Intelligenz

Europäer: Klassische Medien, KI-Detektoren und Staat müssen KI-Inhalte prüfen

Der Schutz der Demokratien in Europa vor KI-Falschnachrichten und Manipulationsversuchen kann aus Sicht der Europäer durch einen Dreiklang von prüfenden Institutionen gewährleistet werden: klassische Medien, KI-Detektoren und staatliche Regulierung. Die eigene Medienkompetenz wird als weniger wirksam eingestuft. Das geht aus einer aktuellen Studie des Vodafone Instituts hervor, der Denkfabrik des Telekommunikationsdienstleisters. KI wird demnach als große Gefahr für die Manipulation von Wahlen und auch das Untergraben des Vertrauens in politische Institutionen durch generierte Falschnachrichten beziehungsweise Desinformation gesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

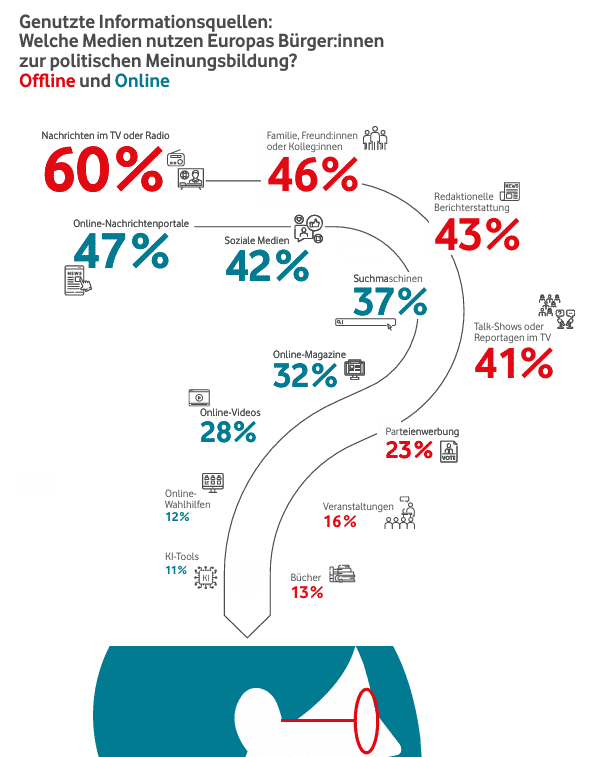

Bedeutung klassischer Medien hat zugenommen

Für die Studie wurden 12.086 wahlberechtigte Personen ab 18 Jahren in zwölf europäischen Ländern über computergestützte Online-Interviews im Frühjahr 2025 befragt, darunter auch 1002 Personen aus Deutschland. Der Befragung zufolge hat für mehr als die Hälfte der Europäer – unabhängig vom Alter – die Bedeutung redaktioneller Berichterstattung aufgrund der steigenden Gefahr von Falschnachrichten zugenommen. So stimmten insgesamt 53 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass die Bedeutung redaktioneller Beiträge aufgrund der aktuellen Lage gestiegen sei. Unter den 25- bis 34-Jährigen sind es 57 Prozent, bei den 18- bis 24-Jährigen und 35- bis 44-Jährigen mit 54 Prozent etwas mehr.

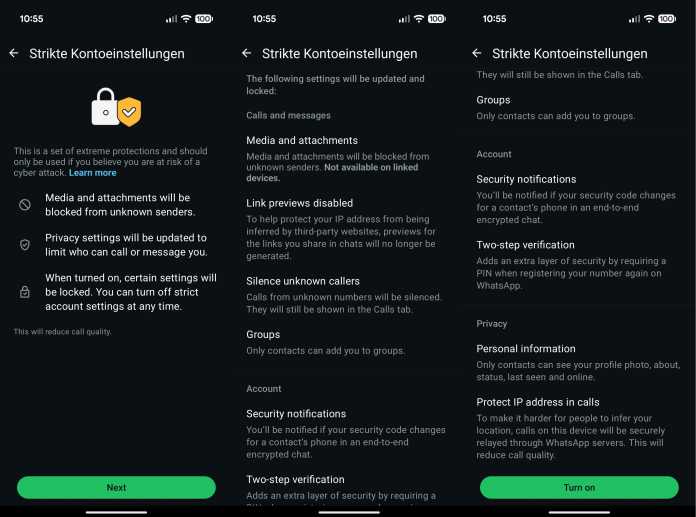

Jüngere informieren sich eher online, ältere eher in klassischen Medien, durch aktuelle Entwicklungen gewinnen redaktionelle Berichterstattungen an Gewicht, um Falschnachrichten zu vermeiden oder besser zu erkennen.

(Bild: Vodafone Institut)

Ältere Menschen konsumieren ohnehin eher klassische Medien, belegt die Studie: Im europäischen Durchschnitt und über alle Altersklassen hinweg greifen rund 60 Prozent der Befragten für politische Informationen auf klassische Medien wie Nachrichten im Fernsehen und Radio zurück. Die Nutzung von Fernsehen und Radio nimmt mit höherem Alter zu. Der Anteil in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen liegt bei gut 40 Prozent. Neben Nachrichten im Fernsehen und Radio spielen weitere Quellen eine wichtige Rolle: der persönliche Austausch innerhalb der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz (46 Prozent), redaktionelle Berichterstattung (43 Prozent) sowie politische Talkshows und Reportagen im Fernsehen (41 Prozent)

60 Prozent der 18- bis 24-Jährigen nutzen für politische Informationen soziale Medien. Instagram (61 Prozent), YouTube (57 Prozent) und TikTok (56 Prozent) sind hierbei die maßgeblichen Plattformen, die zumindest schon einmal zu diesem Zweck genutzt wurden. Mit Blick auf alle Befragten über alle Altersklassen hinweg zeigt sich ein zweigeteiltes Bild für den Nachrichtenbezug online: 47 Prozent informieren sich über Nachrichtenportale, 42 Prozent über soziale Medien.

Jüngere nehmen mehr Fake News wahr

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie häufig Menschen in Kontakt mit Falschnachrichten kommen, ist unter den Generationen ebenfalls unterschiedlich. Demnach gaben unter den 18- bis 24-Jährigen 38 Prozent an, in den vergangenen Monaten sehr oder extrem häufig Fake News wahrgenommen zu haben, während der Wert bei den über 64-Jährigen bei 16 Prozent liegt. Die Studie mutmaßt, dass dies unter anderem daran liegen könnte, dass junge Menschen mehr Zeit online verbringen und dadurch öfter Kontakt zu Desinformation haben. Ob sie vielleicht auch besser darin sind, Fake News zu erkennen, hat die Studie nicht untersucht. Sie kommentiert aber an anderer Stelle: „Während die meisten überzeugt sind, sich nicht von Falschnachrichten beeinflussen zu lassen, werden die Manipulationsgefahren bei anderen Personen als viel stärker eingeschätzt: 39 Prozent gegenüber 18 Prozent. Dies ist ein bekanntes Phänomen und daher wenig überraschend, dass es in allen Ländern vorzufinden ist. Es ist aber durchaus relevant, da es zu sozialer Spaltung beitragen kann. Wenn einzelne Gruppen glauben, dass „die Anderen“ durch Medien manipuliert werden, kann dies das Misstrauen in der Gesellschaft verstärken.“

In Südeuropa hat die Bedeutung von klassischen Medien aufgrund der Sorge vor Falschnachrichten zugenommen, in Nordeuropa eher weniger.

(Bild: Vodafone Institut)

Dass Falschnachrichten eine sehr große oder extreme Gefahr für die Demokratie darstellen, gaben 28 Prozent aller Befragten an. Am stärksten davon überzeugt sind Menschen aus Spanien mit 38 Prozent Zustimmung, und am wenigsten Menschen aus Finnland mit 15 Prozent. Je jünger die Befragten, desto stärker bewerten diese den Einfluss von Falschinformationen auf die Demokratie (35 Prozent bei den 25- bis 34-Jährigen vs. 21 Prozent bei den über 64-Jährigen). Wie häufig Fake News wahrgenommen werden, unterscheidet sich auch deutlich zwischen den Ländern: So wurden in Estland und Griechenland (39 und 35 Prozent) wesentlich mehr Fake News von Befragten wahrgenommen als etwa in Finnland und Schweden (20 und 19 Prozent).

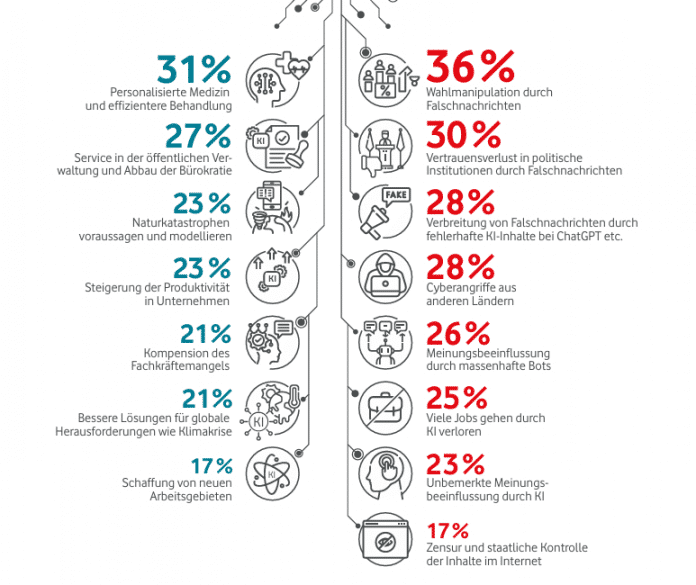

KI als Brandbeschleuniger für Fake News

Da KI auch zur Erstellung von Fake News und täuschend echter Videos und Fotos im politischen Kontext genutzt werden kann, wurden Teilnehmende auch hierzu befragt: Die größten Risiken von KI für die Demokratie werden in Wahlmanipulationsmöglichkeiten im Vorfeld von Wahlen (36 Prozent) und dem Untergraben des Vertrauens in politische Institutionen durch KI-generierte Falschnachrichten (30 Prozent) gesehen. Auch überwiegt bei den befragten Europäerinnen und Europäern derzeit die Skepsis bei der Wahrnehmung von KI. Nur etwa 30 Prozent glauben, dass die Vorteile von KI insgesamt die Nachteile überwiegen. Besonders kritisch gegenüber KI-Inhalten zeigen sich Befragte aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich, während es in Südeuropa mehr Zutrauen gibt.

Gute Seiten – schlechte Seiten: KI wird eher skeptisch betrachtet, wo Vor- oder Nachteile liegen (könnten), wurde genauer abgefragt.

(Bild: Vodafone Institut)

Ein Dreiklang aus Maßnahmen hat den Befragten zufolge das größte Zukunftspotential, dem zu begegnen: KI-Detektoren, klassische Medien und staatliche Regulierungen. 45 Prozent sehen vor allem eine Überprüfung durch klassische Medien als relevant an, was besonders von Älteren genannt wurde. Als weniger zukunftsrelevant werden Erkennungsalgorithmen in sozialen Medien (35 Prozent), medienkompetente Nutzer (31 Prozent) und die Förderung des Austauschs von Best Practices durch internationale Organisationen (23 Prozent) gesehen.

Die Befragten sprechen sich dementsprechend für Maßnahmen wie das Kennzeichnen von KI-generierten Inhalten (65 Prozent), Faktenchecks (59 Prozent) sowie den Einsatz nationaler Aufsichtsbehörden (58 Prozent) aus. Teilnehmende aus Portugal befürworten in diesem Zusammenhang die verschiedenen Aspekte des DSA und des AI Act mit 70 Prozent am stärksten, während das Menschen aus Polen mit 50 Prozent am wenigsten tun. Zudem steigt die Zustimmung zu regulatorischen Maßnahmen mit dem Alter und der formalen Bildung. So werden beispielsweise Faktenchecks und die Unterbindung von Hassrede von knapp der Hälfte der formal niedrig Gebildeten (47 Prozent) befürwortet, bei den formal höher Gebildeten sind es zwei Drittel (65 Prozent).

Des Weiteren betrachten 43 Prozent aller Befragten Tools zur Erkennung von künstlich erstellten oder veränderten Videos, Bildern oder Audiodateien (KI-Detektoren) als zukunftsträchtige Lösungen. Bisher nutzen nur 14 Prozent der Befragten solche Detektoren, das Interesse sei aber bei jungen und formal höher gebildeten Menschen größer. Die Nutzungsbereitschaft variiert zwar zwischen den Ländern, aber fast ein Drittel der Europäer kann sich deren Einsatz zur Verifizierung politischer Inhalte gut vorstellen. Insgesamt zeigt die Studie: Ältere Befragte setzen mehr auf staatliche Regulierungen und Überprüfung mit klassischen Medien (49 Prozent bzw. 56 Prozent der über 64-Jährigen), Jüngere halten KI-Detektoren für geeigneter (50 Prozent der 18- bis 24-Jährigen).

KI mehr ein Thema für Jüngere

Der Studie zufolge sind Jüngere aber ohnehin diejenigen, die sich mehr mit KI-Tools auseinandersetzen und diese auch schon für politische Themen genutzt haben. Je jünger die Befragten sind, desto größer ist die Bereitschaft für die (zumindest einmalige) Nutzung. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es 79 Prozent, bei den über 64-Jährigen nur 24 Prozent.

Mit Abstand Spitzenreiter bei den KI-Tools ist ChatGPT, das bereits von einem Drittel im politischen Kontext mindestens einmal genutzt wurde, gefolgt von Google Gemini, Meta AI, Copilot und DeepSeek. Überbewertet werden dürfen diese Daten allerdings nicht, denn wie die Studie auch klarmacht, liegt die Nutzung von KI-Tools für die politische Meinungsbildung im Vergleich zu klassischen Medien oder Nachrichtenportalen und Social Media weit zurück: Insgesamt nur 11 Prozent der Befragten nutzen regelmäßig ChatGPT oder anderen KI-Tools, wenn es um die Beschaffung von politischen Informationen geht.

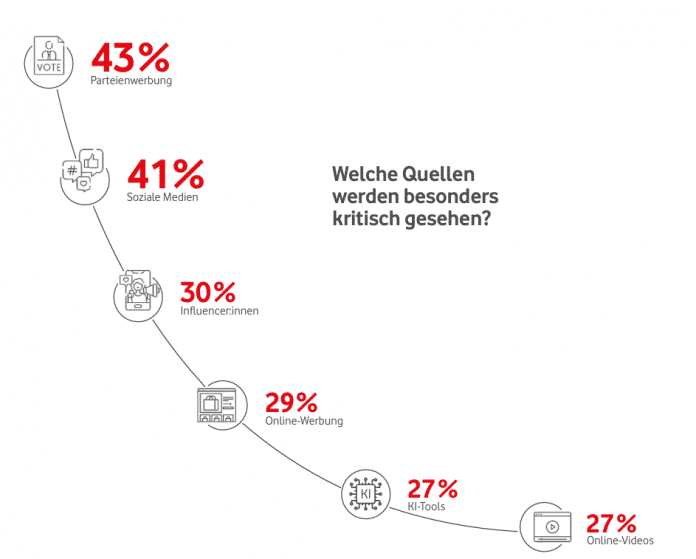

Parteienwerbung hat einen noch schlechteren Ruf als soziale Medien oder KI-Tools.

(Bild: Vodafone Institut)

Und auch wenn jüngere Befragte von 18 bis 24 Jahren zu 48 Prozent die Meinung vertreten, dass KI mehr Vor- als Nachteile bringt, hinterfragen diese Altersgruppen KI-generierte Inhalte mit 43 Prozent sogar leicht überdurchschnittlich. Über alle Altersgruppen hinweg sind 40 Prozent der Befragten KI-Inhalten gegenüber misstrauisch, ähnlich wie auch gegenüber Social-Media-Inhalten mit 41 Prozent. Mit 43 Prozent schneidet nur noch die Werbung von Parteien unter den Befragten schlechter ab.

(kbe)

Künstliche Intelligenz

software-architektur.tv: DiversIT(y) – Diversität in der IT

Wie erleben Menschen, die in der IT unterrepräsentiert sind, ihren Arbeitsalltag wirklich? In diesem Livestream bringen Liam Bergh, Sabine Wojcieszak und Eberhard Wolff ungefilterte Stimmen direkt auf die Bühne der IT-Tage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Vorfeld haben sie persönliche Erfahrungsberichte gesammelt – von Mikroaggressionen im Team-Meeting bis zu strukturellen Hürden beim Karrierestart. Diese anonymisierten Geschichten lesen sie vor und diskutieren gemeinsam: Was läuft schief? Was funktioniert bereits gut? Und vor allem: Was kannst du selbst, dein Team oder deine Organisation morgen konkret anders machen?

Aus der Praxis für die Praxis: Diese Session richtet sich an alle, die Diversität nicht nur als HR-Thema verstehen, sondern als strategischen Erfolgsfaktor für ihre IT-Organisation. Ob CTO, Teamlead oder Entwickler:in – hier erhältst du ungefilterte Einblicke aus dem Projektalltag, die sonst oft unsichtbar bleiben, und kannst konkrete Impulse direkt in deinen Alltag mitnehmen.

Was du mitnimmst: Echte Erfahrungen statt Theorie, Verständnis für Barrieren im IT-Alltag und Handlungsfelder für inklusive Teams – so konkret wie möglich, so anonym wie nötig.

Lisa Maria Schäfer malt dieses Mal keine Sketchnotes.

Livestream am 9. Dezember

Die Ausstrahlung findet am Dienstag, 9. Dezember 2025, live ab 13:00 Uhr statt. Die Folge steht im Anschluss als Aufzeichnung bereit. Während des Livestreams können Interessierte Fragen via Twitch-Chat, YouTube-Chat oder anonym über das Formular auf der Videocast-Seite einbringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

software-architektur.tv ist ein Videocast von Eberhard Wolff, Blogger sowie Podcaster auf iX und bekannter Softwarearchitekt, der als Head of Architecture bei SWAGLab arbeitet. Zum Team gehören außerdem Lisa Maria Schäfer (Socreatory) und Ralf D. Müller (DB Systel). Seit Juni 2020 sind über 250 Folgen entstanden, die unterschiedliche Bereiche der Softwarearchitektur beleuchten – mal mit Gästen, mal Wolff, Schäfer oder Müller solo. Seit mittlerweile mehr als zwei Jahren bindet iX (heise Developer) die über YouTube gestreamten Episoden im Online-Channel ein, sodass Zuschauer dem Videocast aus den Heise Medien heraus folgen können.

Weitere Informationen zu den Folgen finden sich auf der Videocast-Seite.

(mdo)

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenIllustrierte Reise nach New York City › PAGE online

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenJetzt patchen! Erneut Attacken auf SonicWall-Firewalls beobachtet

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 2 MonatenAus Softwarefehlern lernen – Teil 3: Eine Marssonde gerät außer Kontrolle

-

Künstliche Intelligenzvor 2 Monaten

Top 10: Die beste kabellose Überwachungskamera im Test

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenSK Rapid Wien erneuert visuelle Identität

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Social Mediavor 3 Monaten

Social Mediavor 3 MonatenSchluss mit FOMO im Social Media Marketing – Welche Trends und Features sind für Social Media Manager*innen wirklich relevant?