Apps & Mobile Entwicklung

So viel weiß der Kühlschrank über Euch

Zur CES in Las Vegas deutet sich eine Entwicklung an, die über ein simples Feature-Update bei Haushaltsgeräten hinausgeht. Samsung bindet Googles KI-Modell Gemini tief in seine Kühlschränke ein. Für mich ist das eine strategisch spannende Partnerschaft, die das Zeug dazu hat, ein zentrales Smart-Home-Problem endlich anzugehen.

Bisher galten „smarte“ Funktionen in der Küche vor allem als kostspielige Spielereien – insbesondere bei Kühlschränken. Die Versprechen waren groß, der Nutzen im Alltag jedoch oft überschaubar. Viele Konzepte scheiterten an der Praxis und lieferten kaum echten Mehrwert. Die Zusammenarbeit zwischen dem Hardware-Schwergewicht Samsung und dem KI-Pionier Google könnte diesen Stillstand nun aufbrechen. Zum ersten Mal wirkt die Technik ausgereift genug, um die ambitionierten Visionen der vernetzten Küche tatsächlich einzulösen. Im Fokus stehen dabei reale Alltagsprobleme wie Lebensmittelverschwendung oder unausgewogene Ernährung.

Doch diese neue Form von Intelligenz hat eine Kehrseite. Der gewonnene Komfort könnte mit einem hohen Preis bezahlt werden: unseren intimsten Daten. Was genau das bedeutet, erkläre ich Euch gleich – einmal aus einer optimistischen, einmal aus einer dystopischen Perspektive.

Die Utopie: Der unbestechliche Küchen-Assistent

Die Zukunftsvision, die Samsung und Google entwerfen, zielt auf mehr als bloßen Komfort. Der KI-gestützte Kühlschrank soll sich zu einem aktiven Mitspieler im Haushalt entwickeln. Er verspricht nicht nur Entlastung im Alltag, sondern auch neue Möglichkeiten, Gesundheit bewusster zu steuern und nachhaltiger zu leben. Im Kern geht es darum, festgefahrene Probleme an der Schnittstelle von Ernährung, Gesundheit und Haushaltsorganisation grundlegend neu anzugehen.

Der „Essensreste-Moment“: Ein echter Schritt nach vorn

Der eigentliche Mehrwert der Gemini-Integration steckt in einer Funktion, die zunächst unspektakulär wirkt: der Erkennung handgeschriebener Etiketten. Bisherige smarte Kühlschränke waren zwar in der Lage, Obstsorten zu identifizieren – spätestens bei einer Dose mit den Resten vom Vorabend war jedoch Schluss. Die neue KI liest nun Beschriftungen wie „Chili con Carne, 23.12.“, erkennt Inhalt und Datum und übernimmt diese Informationen automatisch ins digitale Inventar.

Genau dieser „Essensreste-Durchbruch“ markiert den Übergang von der technischen Spielerei zum praktischen Alltagshelfer. Der Kühlschrank verlangt keine zusätzliche Pflege, sondern nimmt Euch Arbeit ab. Er verwaltet Bestände eigenständig, schlägt Rezepte auf Basis der tatsächlich vorhandenen Reste vor und wird so zu einem wirkungsvollen Instrument gegen Lebensmittelverschwendung.

Der ehrliche Gesundheitswächter

Ich habe mich mit diesem Kühlschrank länger beschäftigt, als ich anfangs beim Lesen des bloßen Pressetextes gedacht hätte. Mein Fazit: Das größte Potenzial liegt womöglich in der präventiven Gesundheitsbeobachtung. Menschen neigen dazu, ihre eigenen Essgewohnheiten schönzureden. Merke ich selbst, wenn ich mal wieder nicht so haargenau meine Kalorien in die Yazio-App eintrage. Eine KI funktioniert da anders. Sie registriert nüchtern, datenbasiert und ohne Ausflüchte, wenn der Zuckerkonsum steigt, Gemüse seltener auf dem Speiseplan steht oder Alkohol häufiger im Kühlschrank landet.

Solche Muster sind weit mehr als harmlose Lifestyle-Daten. Sie können relevante Hinweise auf den Gesundheitszustand liefern. Eine Studie der Fachzeitschrift JMIR Public Health von 2024 zeigte, dass digitale Essverhaltensdaten psychische Belastungen erstaunlich präzise abbilden können. Auffällige Veränderungen – etwa eine geringere Vielfalt an Lebensmitteln oder das regelmäßige Auslassen von Mahlzeiten – stehen in engem Zusammenhang mit seelischen Krisen.

In dieser utopischen Lesart wird der Kühlschrank zu einem Frühwarnsystem, das auf gesundheitliche oder psychische Schieflagen hinweist, lange bevor Ihr selbst bereit seid, sie wahrzunehmen. Doch genau diese unbestechliche Objektivität, die im besten Fall schützen könnte, wäre im falschen Kontext auch ein ideales Werkzeug für Versicherungen oder andere Akteure. Der Abstand zwischen fürsorglichem Wächter und kontrollierendem Wärter ist erschreckend klein.

Die Dystopie: Der Preis vollständiger Transparenz

Schon der Gedanke an Versicherungen war wenig beruhigend. Doch der dystopische Teil beginnt eigentlich erst hier: Der enorme Nutzen eines KI-Kühlschranks fußt auf einer radikalen Durchleuchtung unseres Alltags. Die Daten, die ihn so leistungsfähig machen – was Ihr esst, wann Ihr esst und wie –, zählen zu den sensibelsten Informationen überhaupt.

Gelangen diese Daten vollständig zu einem Cloud-Anbieter wie Google, entsteht ein grundlegender Zielkonflikt zwischen Bequemlichkeit und Privatsphäre. Ein Konflikt, der nicht nur moralisch heikel ist, sondern auch die Leitplanken europäischer Datenschutzgesetze wie der DSGVO frontal herausfordert.

Das „gläserne Essverhalten“: Wenn Google Eure Einkäufe versteht

Ernährungsdaten erzählen erstaunlich viel über ein Leben. Die von internen Kameras erfassten Bilder, kombiniert mit der Auswertung in der Google Cloud, ermöglichen hochdetaillierte Profile. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf Gesundheitszustand, finanzielle Situation, Lebensstil und sogar persönliche Krisen ziehen. Zwar erfolgt die Nutzung formal mit Zustimmung der Nutzer:innen, doch bleibt der Prozess eine Black Box. Wie tief diese Profile tatsächlich in die Privatsphäre eindringen, ist für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Für mich bewegt sich das gefährlich nah an einer Zweckentfremdung: Die Einwilligung für eine Funktion wird zur Analyse eines kompletten Lebensstils genutzt.

Dazu kommt das Risiko algorithmischer Verzerrungen. Bevorzugt die KI bei Rezeptvorschlägen bestimmte, teurere Marken? Sind Gesundheitswarnungen für Menschen mit speziellen kulturellen Essgewohnheiten unzuverlässiger, weil entsprechende Daten im Training unterrepräsentiert waren? Solche Effekte könnten unbemerkt Konsum, Kaufentscheidungen und sogar gesundheitliches Verhalten lenken.

Das 15-Jahres-Gedächtnis: Ein Leben auf Servern

Hier treffen zwei Zeitlogiken hart aufeinander: die lange Lebensdauer klassischer Haushaltsgeräte – ein Kühlschrank hält problemlos zehn bis fünfzehn Jahre – und die kurze Halbwertszeit digitaler Plattformen mit Software-Zyklen von wenigen Jahren. Daraus entsteht ein Szenario, das man als „gläsernen Patienten“ beschreiben könnte. Über die gesamte Nutzungsdauer hinweg entsteht eine unbeabsichtigte Langzeitbeobachtung zentraler Lebensphasen: vom Single-Dasein über das Zusammenziehen bis hin zur Familie mit Babybrei im Kühlfach.

Dieser über Jahre gewachsene Datenschatz sorgt nicht nur für einen massiven Lock-in-Effekt, der einen Anbieterwechsel faktisch erschwert. Er greift auch die digitale Selbstbestimmung an. Die Kontrolle über die eigene Lebensgeschichte wandert schleichend zu einem Konzern – und lässt sich kaum zurückholen.

Die Hardware-Falle: Hochpreisiger Elektroschrott mit Risiko

Das zweite große Problem der langlebigen Hardware ist das, was man nüchtern als „teurer Elektroschrott“-Szenario bezeichnen kann. Es erscheint wenig realistisch, dass Samsung Sicherheitsupdates und vollständigen Software-Support über 15 Jahre hinweg garantiert. Endet die Pflege nach branchenüblichen fünf bis sieben Jahren, verliert der Kühlschrank nicht nur seine smarten Funktionen – dann war es das mit den großen KI-Versprechen.

Gravierender ist jedoch etwas anderes: Das Gerät wird zu einer dauerhaft ungepatchten Schwachstelle im Heimnetzwerk. Ein Kühlschrank mit Kamera und Internetzugang, der offen für Angriffe bleibt. Damit wird der Kauf zu einer Wette auf die Zukunft – mit einem Ausgang, der alles andere als sicher ist.

Mein Fazit: Es braucht so etwas wie eine digitale Hausordnung

Die Idee hinter Samsungs smartem Kühlschrank steht sinnbildlich für den Grundkonflikt unserer digitalen Gegenwart, der mir derzeit immer wieder begegnet. Auf der einen Seite lockt die Vision eines intelligenten Helfers, der Euch dabei unterstützt, gesünder, bewusster und nachhaltiger zu leben. Auf der anderen Seite droht allumfassende Datenerfassung.

Der häufig beschworene Gegensatz zwischen Komfort und Privatsphäre ist dabei weniger Naturgesetz als vielmehr ein Narrativ, das uns von Tech-Konzernen nahegelegt wird. Die eigentliche Alternative besteht nicht darin, Innovation abzulehnen, sondern sie nach klaren Regeln zu gestalten. Dafür braucht es ein konsequentes Umdenken hin zu „Privacy by Design“ – also Datenschutz, der nicht nachträglich aufgesetzt wird, sondern von Beginn an Teil der Produktarchitektur ist.

Die technischen Voraussetzungen dafür sind längst vorhanden. Lokale KI-Verarbeitung direkt auf dem Gerät und offene Standards wie Matter könnten dafür sorgen, dass Bilderkennung und Analyse im Kühlschrank selbst stattfinden. Sensible Daten müssten das eigene Zuhause dann gar nicht erst verlassen. Die Kontrolle läge vollständig bei Euch.

Der wahre Konflikt verläuft also nicht zwischen unseren Bedürfnissen, sondern zwischen unseren Interessen und datenhungrigen Geschäftsmodellen, die selbst intimste Alltagsmomente verwerten wollen. Am Ende bleibt eine einfache, aber unbequeme Frage: Sind wir bereit, für das perfekte Rezept aus Resten die Kontrolle über unsere privatesten Lebensdaten abzugeben – oder hauen wir endlich mal auf den Tisch und verlangen Technologie, die uns unterstützt, ohne uns zu überwachen?

Apps & Mobile Entwicklung

Antec Vortex View 360: Wasserkühlung kann ihr Display zum Nutzer drehen

Displays auf Wasserkühlungen werden immer wilder, so etwa bei Thermaltakes MagCurve 360 mit 90-Grad-Bildschirm auf der Pumpeneinheit. Bei Antecs Vortex View 360 kann das Anzeigeelement hingegen frei gedreht werden, um aus einer üblichen Betrachtungsposition heraus möglichst gut sichtbar zu sein.

Die „360“ im Produktnamen meint deshalb ausnahmsweise nicht nur die Radiatorgröße, die hier 394 × 120 × 27 mm beträgt, sondern bezieht sich auch auf die Halterung des Displays. Dieses ist mit Hilfe eines Kugelgelenks auf der Pumpeneinheit befestigt und kann dadurch um 360 Grad gedreht und zusätzlichen geneigt werden. Die Verstellmöglichkeit lässt sich zudem über den Drehring sperren. Im Grunde funktioniert das System wie bei einer Smartphone-Halterung für PKWs. Der Vorteil auf dem Papier: Auch von normaler Sitzposition am Schreibtisch kann man das Display optimal sehen.

Display und Leuchte in Einem

Auf dem 5″-Display können System-Informationen, Animationen oder andere Medieninhalte dargestellt werden. Die Auflösung liegt bei 1280 × 720 Pixeln bei 60Hz, die Helligkeit erreicht maximal 300 nits. Hinter dem Display hat Antec zudem ein RGB-Panel angebracht, das für ambiente Beleuchtung sorgen soll. Display und LEDs werden über Antecs iUnity-Software angesteuert. Die Datenübertragung erfolgt über einen USB-3.0-Header am Mainboard mit Pass-Through-Option. So muss auch auf günstigeren Hauptplatinen nicht zwischen Frontpanel und Kühler entschieden werden.

Basis der Kühlung ist ein Asetek-Produkt der 9. Generation. Sie soll die Lautstärke der Pumpeneinheit um bis zu 30 Prozent senken und maximal 400 Watt TDP bewältigen können. Dazu wurde unter anderem das Schaufelrad überarbeitet. Die drei mitgelieferten, unbeleuchteten Lüfter können zwischen 400 und 2.000 U/Min betrieben werden, ihre Lautstärke soll laut Antec maximal 28,6 dB(A) bei einem Durchsatz von rund 100 m³/h erreichen.

Ein Betrieb des Kühlers ist auf Intel LGA 115x, 1200, 1700 und 1851 sowie AMDs AM4- und AM5-Plattformen möglich.

Preis und Verfügbarkeit

Im Handel ist von der Vortex View 360 noch keine Spur zu sehen. Die Preisempfehlung liegt bei rund 280 Euro und erreicht damit klassentypische Höhen: Exklusive, ungewöhnliche Display-Lösungen kosten auch anders wo ähnliche Summen.

Apps & Mobile Entwicklung

Das gilt ab sofort für alle Bürger

Man muss ihn haben und man zahlt dafür: den Personalausweis. Eigentlich ein banaler Alltagsgegenstand, irgendwo im Portemonnaie, zwischen Bankkarte und Führerschein. Doch mit jedem Behördengang wird er ein bisschen teurer. Jetzt kommt die nächste saftige Preiserhöhung.

Aktuell kostet der Standard-Perso 37 Euro, für unter 24-Jährige 22,80 Euro. Klingt verkraftbar – doch schon seit 2021 ist der Preis damit um fast ein Drittel gestiegen. Dazu kommen sechs Euro für das biometrische Foto, sofern man es gleich bei der Behörde knipsen lässt. Und wer den Ausweis nicht selbst abholt, sondern per Post zustellen lässt, zahlt drauf: 15 Euro Versand, also 52 Euro Gesamtkosten. „Entschieden zu viel“, murrten die Bundesländer, doch das Innenministerium blieb stur. Und jetzt? Die nächste Preis-Bombe.

Warum plötzlich so teuer?

Offiziell liegt es an gestiegenen Kosten bei der Bundesdruckerei. Die verlangt seit August pro Dokument rund 4,90 Euro mehr von den Kommunen. Diese müssen das Geld wieder reinholen – und zwar über die Bürger. Hinzu kommen Investitionen in Technik: Bundesweit werden Behörden mit sogenannten „PointID“-Geräten ausgestattet, mit denen biometrische Fotos direkt vor Ort gemacht werden. Eigentlich praktisch, aber nicht gratis. Das Innenministerium rechnete schon 2020 mit 171 Millionen Euro Kosten innerhalb von fünf Jahren.

→ Bei Lidl, Aldi und Co: Das sollte man an der Kasse im Supermarkt lieber nicht tun

Der Deutsche Städtetag hat wenig Lust, die Mehrkosten alleine zu schlucken. „Schon jetzt ist die Kalkulation für Beantragung, Beratung und Ausgaben in den Bürgerämtern auf Kante genäht und die Städte zahlen durch höhere Kosten bei Personal und Energie meist jetzt schon drauf“, sagte Christian Schuchardt, Hauptgeschäftsführer des Städtetages. Deshalb fordert er: Wenn die Druckerei ihre Preise erhöht, müsse das nicht nur auf den Perso, sondern auch auf Reisepässe und andere Dokumente umgelegt werden.

Ausweis bleibt Pflicht, Preis bleibt hoch

Und das wird es jetzt. Die Ausstellung des Personalausweises kostet ab sofort 46 Euro. Dazu kommen wie bisher 6 Euro, wenn das Foto direkt im Amt gemacht wird. Laut BMI sind Produktion und Verwaltung der Ausweise teurer geworden – Chip, Sicherheit, Papier, Personal. Da müsse man nachjustieren. Am Ende bleibt die Frage: Warum müssen Bürger zahlen, wenn der Bund Technik einkauft und die Druckerei ihre Preise hebt? Antwort: Weil sie müssen. Ohne gültigen Ausweis kein Konto, kein Amt, kein Paket am Schalter.

Apps & Mobile Entwicklung

Amkor: Massiver Ausbau der Packaging-Kapazität, auch für TSMC USA

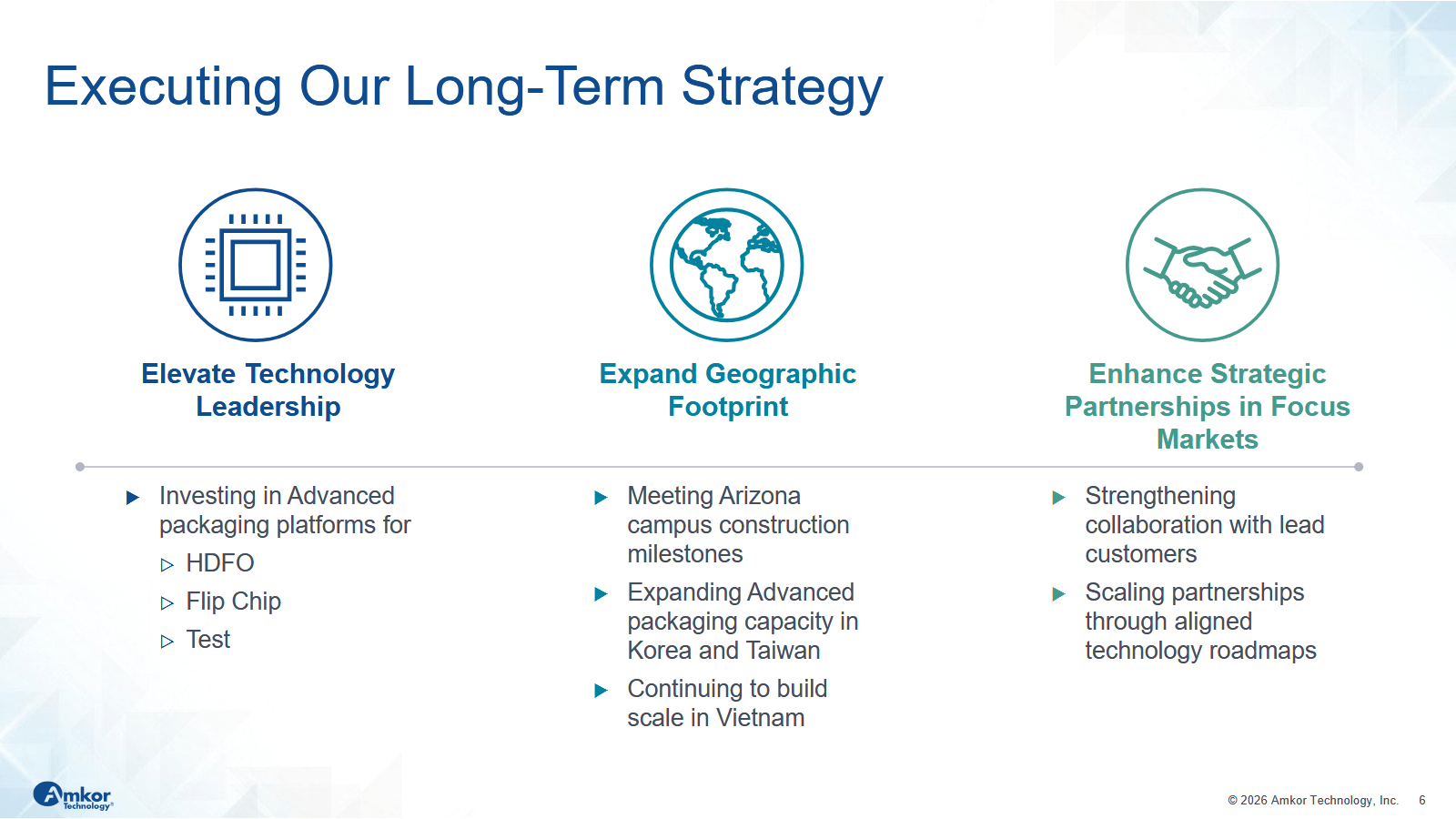

Die Chipfertigung ist gefragt, das Packaging ist es noch viel mehr. Amkor will deshalb die Ausgaben verdreifachen – auch für TSMCs CoWoS. Denn die Kooperation der Unternehmen wurde zuletzt deutlich enger, der Ausbau in diesem Jahr ist ein Ergebnis. Aber auch Intel könnte profitieren, denn EMIB nutzt Amkor bald ebenfalls.

Amkor setzt auf großes Wachstum

Für einige Analysten ist es ein Glücksspiel, für die anderen ein weiter Weitblick in die Zukunft. Denn wenn ein Unternehmen mit im Jahr 2025 nur 6,7 Milliarden US-Dollar Umsatz und dabei einem CAPEX von 905 Millionen US-Dollar plötzlich die Investitionen für 2026 auf bis zu 3 Milliarden US-Dollar anheben will, dann lässt dies selbst in der Halbleiterfertigung Unbeteiligte aufhorchen.

ComputerBase-Lesern ist Amkor kein Unbekannter. Das Unternehmen ist eine der weltweit größten Firmen, die spezialisiert sind auf die Bereitstellung von Chip-Packaging und –Test-Kapazitäten (Outsourced Semiconductor Assembly and Test, OSAT). Erst im Dezember 2025 bestätigte das Unternehmen, Intels EMIB-Technologie nun auch Kunden durch Werke in Südkorea und später auch aus Portugal anbieten zu können – auch das fällt unter die Investitionsvorhaben für das Jahr 2026.

Amkor folgt TSMC nach Arizona

Das Megaprojekt ist jedoch ein anderes und ganz wichtiges: Amkor baut zwei Fabriken in Arizona in Sichtweite von TSMC. Die erste Fabrik soll TSMC bereits ab 2027 bei der CoWoS-Produktion unterstützen, sodass Wafer aus der TSMC-Fabrik nebenan nicht doch erst wieder nach Asien geflogen werden müssen, um dort final auf ein Package und Substrat – CoWoS steht für Chips on Wafer on Substrat – gepackt zu werden. Parallel dazu baut Amkor auch die Anlagen in Südkorea, Taiwan und Vietnam aus.

Da allein die Anlagen in Arizona wohl mindestens 7 Milliarden US-Dollar kosten werden und der Bau über einen ziemlich kurzen Zeitraum geschehen soll, ist die hohe CAPEX-Ziffer schnell erklärt. Für Amkor wurde bereits in der Biden-Administration auch Geld aus dem US Chips Act auf den Weg gebracht, 400 Millionen US-Dollar an Subventionen wurden an Amkor bereits 2024 freigegeben.

- Vor-Ort-Besuch: Einblicke in Intels Test- und Packaging-Prozess in Malaysia

-

Entwicklung & Codevor 3 Monaten

Entwicklung & Codevor 3 MonatenKommandozeile adé: Praktische, grafische Git-Verwaltung für den Mac

-

Künstliche Intelligenzvor 1 Monat

Künstliche Intelligenzvor 1 MonatSchnelles Boot statt Bus und Bahn: Was sich von London und New York lernen lässt

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenHuawei Mate 80 Pro Max: Tandem-OLED mit 8.000 cd/m² für das Flaggschiff-Smartphone

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenFast 5 GB pro mm²: Sandisk und Kioxia kommen mit höchster Bitdichte zum ISSCC

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenKommentar: Anthropic verschenkt MCP – mit fragwürdigen Hintertüren

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenSyncthing‑Fork unter fremder Kontrolle? Community schluckt das nicht

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenDie meistgehörten Gastfolgen 2025 im Feed & Fudder Podcast – Social Media, Recruiting und Karriere-Insights

-

Künstliche Intelligenzvor 3 Monaten

Künstliche Intelligenzvor 3 MonatenWeiter billig Tanken und Heizen: Koalition will CO₂-Preis für 2027 nicht erhöhen