Apps & Mobile Entwicklung

AI und Bildung: ChatGPT Study Mode soll das Lernen mit KI verbessern

Um ChatGPT als KI-Assistent für den Bildungsbereich aufzuwerten, erweitert OpenAI den Chatbot nun um einen Study Mode. Statt direkt Antworten zu liefern, soll der Assistent damit eher als Tutor auftreten, der Nutzer beim Lernen unterstützt. Ein Schritt, der naheliegend ist.

Der neue Modus ist ab sofort für Nutzer der ChatGPT-Varianten Free, Plus, Pro und Team verfügbar. In den kommenden Wochen folgt die Einführung bei ChatGPT Edu. Aktivieren lässt sich der Study Mode in der normalen ChatGPT-Umgebung.

Aufgaben schrittweise mit dem KI-Assistenten lösen

Entwickelt hat OpenAI den Study Mode laut eigener Aussage mit Lehrern, Wissenschaftlern und Pädagogen. Das Ziel ist, dass Nutzer sich nicht einfach Aufgaben vom KI-Assistenten lösen lassen, sondern sich die Antworten schrittweise erarbeiten können.

Die Struktur der Antworten orientiert sich an der jeweiligen Aufgabe und dem Wissensstand des Nutzers. So kann der Chat-Verlauf interaktiv gestaltet werden oder Antworten besonders sauber strukturiert sein. Via Personalisierung soll sich der Assistent direkt an den Kenntnissen der Nutzer orientieren und kann zudem genutzt werden, um weitergehende Fragen zu stellen.

„Diese Anweisungen fördern grundlegende Lernverhaltensweisen wie aktive Beteiligung, das Management der kognitiven Belastung, Förderung von Metakognition und Selbstreflexion, Neugier und die Bereitstellung hilfreicher und konstruktiver Rückmeldungen“, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich ist es möglich, den Study Mode während einer Chat-Sitzung jederzeit ein- und auszuschalten.

AI und Bildung: Es ist kompliziert

OpenAI erklärt, dass ChatGPT mittlerweile eines der meistgenutzten Tools zum Lernen ist. Das bestätigen auch Lehrende – seien es Schullehrer oder Dozenten an Universitäten. Der Haken ist bislang aber: Schüler und Studenten nutzen es bis dato vor allem als Abkürzung, also als Möglichkeit, sich einfach Antworten liefern zu lassen.

Die Konsequenz ist Frust auf Seiten der Lehrenden, wie 404Media in einem ausführlichen Bericht beschreibt. Viral ging in diesem Kontext auch eine Studie, die beschrieb, wie gering die Hirnaktivität ist, während Studenten ChatGPT nutzen. Nicht überraschend, schrieb dazu etwa Ethan Mollick, Professor für Management an der Wharton University. Wer sich einfach nur antworten liefern lässt, denkt nicht.

Mollick verweist aber auf Studien, in denen KI-Assistenten wie ChatGPT didaktisch sinnvoll eingebunden wurden. Man nutzte die Tools also bewusst, um das Lernen zu optimieren. Solche Studien liefern in der Regel einen leicht positiven Effekt.

Das Problem ist jedoch, dass solche angepassten Lehrpläne in der Regel noch nicht existieren. Was OpenAI mit dem Study Mode daher bietet, ist ein Versuch, Schülern und Studenten selbst mehr Optionen zu bieten. Google bietet mit Gemini for Education ein ähnliches Projekt. Gestern wurde es nochmals erweitert, Lehrer und Schüler erhalten in der freien Version höhere Nutzungslimits für Gemini 2.5 Pro.

ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von OpenAI unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.

Apps & Mobile Entwicklung

HBM4 ist fertig: SK Hynix schickt HBM4 mit „über 10 Gbps“ für Nvidia in Serie

Nun ist es offiziell: SK Hynix hat die Entwicklung von HBM4 abgeschlossen und die Serienproduktion aufgenommen. Bestätigt wird dabei auch, dass der Speicher deutlich schneller wird als bisher anvisiert. „Über 10 Gbps“ verspricht der südkoreanische Hersteller. Nvidia hat dazu passend die Vera-Rubin-Leistungsdaten angepasst.

„Über 10 Gbps“ sollen es sein

Die JEDEC gibt für HBM4 eine Geschwindigkeit von mindestens 8 Gbps vor. SK Hynix erklärt zum Start der Serienfertigung, dass diese Vorgaben deutlich übertroffen wurden, stattdessen „über 10 Gbps“ geliefert werden.

Das wiederum passt zu den letzten Gerüchten, die erst zur Wochenmitte durch mehrere Quellen einschließlich Nvidia aufkamen. Demnach hat Nvidia die Speicherhersteller dazu aufgerufen, doch schnellere HBM4-Chips zu liefern. Zuletzt waren dabei wohl sogar bis zu 11 Gbps im Gespräch, als realistisch wurden jedoch 10 Gbps angesehen. Bisher hatte auch SK Hynix stets nur 8 Gbps gezeigt, vermutlich um nicht direkt alle Karten auf den Tisch zu legen.

Vera Rubins Speicherbandbreite steigt an

Nvidia selbst hat im Rahmen einer Konferenz in dieser Woche sein künftiges Rack Vera Rubin NVL144 mit einer deutlich gesteigerten HBM4-Speicherbandbreite präsentiert, als dies noch zur GTC 2025 im März der Fall war. Statt 13 TByte pro Sekunde soll die GPU im Oberon-Rack nun knapp 20 TByte pro Sekunde liefern. Das entspricht am Ende den nun anvisierten rund 10 Gbps, beim Ausgangswert hatte Nvidia wohl extrem tief gestapelt.

Was der finale Takt beim Speicher für Vera Rubin sein wird, bleibt aber auch heute noch ungewiss. Dass SK Hynix den ersten Speicher direkt an Nvidia liefert, erklärte der Hersteller heute offiziell zwar nicht, das gilt jedoch als gesichert.

Apps & Mobile Entwicklung

Schon gehört? Spotify wurde gerade ordentlich aufgepeppt!

Wenn es eine Funktion gibt, die Spotify immer wieder angepriesen, aber immer wieder verschoben hat, dann ist es das verlustfreie Audio-Streaming. Fast fünf Jahre nach der ersten Ankündigung rollt der Streaming-Gigant diese Funktion ab heute wirklich endlich in den wichtigsten Ländern aus. Und was noch besser ist: Der hochauflösende Ton ist in der Premium-Mitgliedschaft ohne zusätzliche Kosten enthalten.

In einem Blogbeitrag bezeichnete Spotify diese Funktion als eines der am meisten erwarteten Features der Plattform. Umso schöner, dass wir es nun endlich nutzen können.

Lossless Audio ohne zusätzliche Kosten für Premium-Abonnenten

Wir erwähnten eingangs die zusätzliche gute Nachricht: Die verbesserte Audioqualität von Spotify ist Teil des bestehenden Premium-Tarifs, d. h. Abonnent:innen müssen nicht mehr bezahlen. Der individuelle Premium-Tarif hierzulande kostet zum Beispiel 12,99 Euro pro Monat. In früheren Berichten hieß es, dass Spotify diese Funktion als kostenpflichtiges Add-on namens Music Pro einführen würde, aber das ist nicht mehr der Fall.

Hochwertiges Streaming im gesamten Katalog

Die verbesserten Audiostreams von Spotify liegen im 24-Bit, 44,1 kHz FLAC-Format vor, das in der Regel eine höhere Qualität als CD hat. Nach Angaben des Unternehmens wird fast jeder Titel in seinem Katalog dieses Format unterstützen.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt Spotify die Verwendung von kabelgebundenen Kopfhörern über Wi-Fi oder das Streaming über Geräte mit Spotify Connect, wie z. B. Lautsprecher und Fernseher von Sony, Samsung, Bose und Sennheiser. Die Unterstützung für Amazon- und Sonos-Geräte wird im Oktober erwartet.

Bluetooth hat immer noch Bandbreitenbeschränkungen, sodass verlustfreie Audiodaten beim drahtlosen Streaming möglicherweise komprimiert werden. Die Funktion ist auf Smartphones, Tablets, Desktops und Laptops verfügbar.

Da verlustfreier Ton mehr mobile Daten und Speicherplatz verbraucht, behält Spotify seine bisherigen Einstellungen für die Audioqualität (Niedrig, Normal, Hoch und Sehr Hoch) bei und fügt die neue Option „Losless“ hinzu. Die Nutzer:innen können ihre bevorzugte Qualität für Wi-Fi, Mobilfunk und Downloads auswählen.

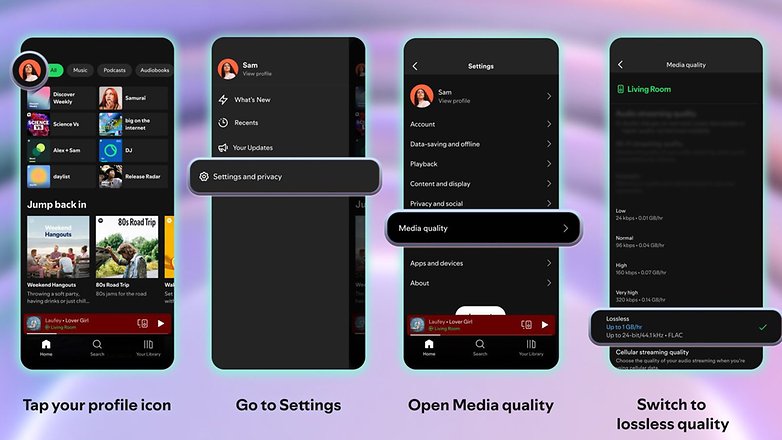

So aktiviert Ihr verlustfreies Audio

Auch wenn Spotify Lossless auf Eurem Gerät verfügbar ist, ist es nicht standardmäßig eingestellt, also müsst Ihr es manuell aktivieren. Befolgt die folgenden Schritte:

1. Öffnet die Spotify-App und tippt auf Euer Profilsymbol.

2. Geht zu Einstellungen & Datenschutz > Medienqualität.

3. Wählt Lossless unter Wi-Fi-, Mobilfunk- oder Download-Einstellungen.

Denkt daran, dass Ihr Lossless auf jedem Gerät manuell aktivieren müsst. Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint ein „Lossless“-Indikator in der Now Playing-Ansicht oder im Connect Picker.

Laut Spotify ist die Funktion bereits für Premium-Abonnent:innen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Japan, Australien, Dänemark, den Niederlanden und Schweden verfügbar.

Apps & Mobile Entwicklung

Microsoft und OpenAI: „Nächste Phase“ der Partnerschaft angekündigt

Microsoft und OpenAI läuten die nächste Stufe ihrer Zusammenarbeit ein. Beide Unternehmen unterzeichneten eine unverbindliche Absichtserklärung, welche die „nächste Phase“ ihrer Partnerschaft einleitet. Die konkreten Bedingungen müssen zwar noch ausgearbeitet werden, erste Hinweise über den Inhalt liegen jedoch bereits vor.

Erhält Microsoft Zugriff auf neueste Technologien?

Einem Bericht der New York Times zufolge betreffen die wesentlichen Punkte der Übereinkunft die künftige Aufteilung von Technologien und den Einnahmen daraus. Außerdem soll eine Klausel aus der Vereinbarung von 2019 geändert worden sein, die bislang vorsah, dass Microsoft keinen Zugriff auf die leistungsstärkste Technologie von OpenAI erhält, falls der Vorstand der Ansicht ist, dass diese die Entwicklung einer menschenähnlichen künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) erreicht hat.

Ein weiterer Teil der neuen Vereinbarung bezieht sich auf den gemeinnützigen Bereich von OpenAI, der in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt hatte. Zunächst hatte OpenAI vor rund einem Jahr angekündigt, sich in ein gewinnorientiertes Unternehmen umwandeln zu wollen. OpenAI legte diese Pläne im Mai dieses Jahres jedoch nach anhaltender Kritik wieder auf Eis. Nun sollen laut der neuen Vereinbarung weitere 100 Milliarden US-Dollar in die Dachorganisation fließen, die weiterhin den gewinnorientierten Teil des Unternehmens beaufsichtigen wird.

Börsengang nicht ausgeschlossen

Gleichzeitig soll die Abmachung den Weg für eine mögliche Umwandlung von OpenAI sowohl in eine gemeinnützige Gesellschaft ebnen, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben soll, wie auch die Grundlage für einen eventuellen Börsengang schaffen. Vorher müsste jedoch die Höhe der Beteiligung von Microsoft an diesem Teil des Unternehmens festgelegt werden. Zwischen 2019 und 2023 hatte Microsoft bereits mehr als 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und sich dadurch Anspruch auf 49 Prozent der künftigen Gewinne gesichert.

Immer wiederkehrende Kritik

In der Vergangenheit haben bereits die Generalstaatsanwälte von Kalifornien und Delaware die Umwandlungspläne von OpenAI näher geprüft. Auch Wettbewerber wie Elon Musk äußerten wiederholt Bedenken und kritisierten, dass OpenAI sich von seinen ursprünglichen Zusagen entferne, künstliche Intelligenz zum Nutzen und nicht zum Schaden der Menschheit zu entwickeln.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick