Künstliche Intelligenz

Allergiker, Haustiere, Kleinkinder: Wer einen Wischsauger mit Heißwasser braucht

Einige Wischsauger arbeiten mit heißem Wasser, andere mit kaltem. Wir zeigen, wie sich das auf die Hygiene auswirkt und wann sich der Wärmeaufwand lohnt.

Wischsauger vereinen Saugen und Wischen in einem Gerät. Damit bieten sie eine effiziente Komplettlösung für die Bodenreinigung. Im Unterschied zu klassischen Staubsaugern oder Wischmopps arbeiten sie mit rotierenden Walzen, die kontinuierlich mit Frischwasser benetzt werden, während sie gleichzeitig Schmutz und Flüssigkeiten aufnehmen. Das Schmutzwasser landet in einem separaten Tank – eine hygienische Trennung, die verhindert, dass Dreck erneut auf dem Boden verteilt wird.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Zeitersparnis durch das Zusammenfassen zweier Arbeitsschritte, mehr Hygiene dank getrennter Wasserbehälter und oft eine gründlichere Reinigung. Viele moderne Modelle erkennen per Sensor den Verschmutzungsgrad und passen ihre Reinigungsleistung automatisch an.

Ein klarer Trend zeichnet sich ab: Höhere Wassertemperaturen, bekannt aus der Selbstreinigung moderner Saugroboter, halten nun auch bei den Wischsaugern Einzug – Heißwasser wird zunehmend zum neuen Standard in der Bodenreinigung.

Stellvertretend für diese Entwicklung haben wir zwei aktuelle Spitzenmodelle ausgewählt, die in unseren Tests mit ausgezeichneten Ergebnissen überzeugten: den Dreame H15 Pro Heat (Testbericht), der als erster Wischsauger das Reinigungswasser auf 85 °C erhitzt, sowie den Tineco Floor One S9 Artist (Testbericht), der mit bewährter Kaltwasser-Technik und hervorragender Handhabung punktet.

Bessere Reinigung: Warum die Temperatur entscheidend ist

Die Reinigungswirkung von Wasser steigt mit der Temperatur exponentiell – ein physikalisch-chemisches Prinzip, das in der professionellen Reinigung seit Langem genutzt wird. So sinkt die Oberflächenspannung des Wassers von 72,8 mN/m bei 20 °C auf nur noch 58,9 mN/m bei 100 °C. Sie beschreibt, wie stark sich Wassermoleküle an der Oberfläche anziehen – ähnlich einer dünnen Haut auf dem Wasser.

Je niedriger die Oberflächenspannung, desto leichter dringt Wasser in feine Ritzen und Poren ein. Heißes Wasser benetzt Oberflächen deshalb besser und löst Schmutz effizienter. Gleichzeitig steigt mit der Temperatur die kinetische Energie der Moleküle, was die Reinigungswirkung zusätzlich verstärkt.

Auch Fette und Öle lassen sich bei höheren Temperaturen leichter entfernen: Viele haushaltsübliche Fette schmelzen bereits bei 30 bis 40 °C – bei 85 °C werden sie sofort verflüssigt und lassen sich leichter emulgieren

Mikrobiologie der Bodenreinigung: Die unsichtbare Gefahr

Haushaltsböden sind Brutstätten für Mikroorganismen. Studien zeigen, dass Küchenböden stark mit Bakterien belastet sind – deutlich mehr als etwa Toilettensitze. Besonders problematisch sind pathogene Keime, die ernsthafte Gesundheitsrisiken darstellen können.

Escherichia coli (E. coli): Diese Darmbakterien können schwere Durchfallerkrankungen verursachen und überleben auf Böden bei Raumtemperatur mehrere Stunden. Die Bakterien werden bei Temperaturen ab etwa 70 °C effektiv abgetötet.

Salmonellen: Die gefürchteten Erreger von Lebensmittelvergiftungen zeigen sich hartnäckig und können auf trockenen Oberflächen wochenlang überleben. Auch sie werden bei Temperaturen ab 70 °C zuverlässig eliminiert.

Staphylococcus aureus: Ein Hautkeim, der bei 20 bis 30 Prozent der Menschen natürlich vorkommt und Wundinfektionen oder Lebensmittelvergiftungen verursachen kann. Er ist hitzeempfindlich und stirbt bei hohen Temperaturen schnell ab.

Schimmelpilze: Während vegetative Zellen bereits bei 60 bis 70 °C absterben, sind ihre Sporen deutlich resistenter. Bei 85 °C wird jedoch eine deutliche Reduktion erreicht, abhängig von der Schimmelpilzart und Einwirkdauer, wobei das Ausmaß abhängig von der Schimmelart und der Einwirkdauer der Hitze ist.

Die Wirkung von Hitze auf Keime lässt sich mit der sogenannten Arrhenius-Gleichung erklären: Steigt die Temperatur um 10 °C, verdoppelt oder verdreifacht sich in der Regel die Geschwindigkeit, mit der Bakterien und andere Mikroorganismen abgetötet werden.

Dreame H15 Pro Heat: Bodenreinigung mit 85 °C heißem Wasser

Der Dreame H15 Pro Heat nutzt mit seinem Thermo-Rinse-System diese wissenschaftlichen Erkenntnisse konsequent. Mit 85 °C heißem Wischwasser liegt er deutlich über der kritischen Temperatur von 70 °C, ab der die meisten pathogenen Keime schnell abgetötet werden.

Die hohe Temperatur zerstört wichtige Strukturen in den Bakterienzellen. Bakterielle Enzyme und Strukturproteine verlieren ihre Funktion, die Zellwand wird durchlässig, die Zelle stirbt ab. Gleichzeitig werden die Zellmembranen von Bakterien bei 85 °C bereits stark destabilisiert. Die Membran verliert ihre Barrierefunktion. Zusätzlich führt die Hitze zu Schädigungen in der bakteriellen DNA.

Die automatische Gap-Free-Abziehlippe verstärkt den Effekt: Sie verhindert, dass schmutziges Wasser in Fugen und Ecken zurückbleibt – typische Rückzugsorte für Bakterien. Zur Selbstreinigung nutzt er sogar 100 °C heißes Wasser, was die Walze noch hygienischer macht als die eigentliche Bodenreinigung. Weitere Details zu den innovativen Features finden sich in unserem ausführlichen Testbericht.

Tineco S9 Artist: Mechanische Reinigung ohne Heißwasser

Der Tineco Floor One S9 Artist arbeitet mit einem anderen Ansatz. Das Wischwasser bleibt bei Raumtemperatur, nur für die Selbstreinigung wird es erwärmt. Die Reinigungswirkung basiert primär auf mechanischer Wirkung durch die rotierende Walze mit 22.000 Pa Saugkraft, die Schmutz und einen Großteil der Oberflächenbakterien mechanisch entfernt. Unterstützt wird dies durch die Tensidwirkung der mitgelieferten Reinigungslösung, die die Oberflächenspannung reduziert und Schmutz löst. Die 85 °C heiße Lufttrocknung der Walze in der Station tötet zwar Bakterien auf der Walze ab, erreicht aber nicht den Boden selbst.

Studien zeigen, dass mechanische Reinigung mit Tensiden etwa 90 bis 95 Prozent der Oberflächenbakterien entfernt – ein guter Wert für normale Haushalte. Allerdings bleiben resistentere Keime und Sporen oft zurück. Biofilme, die sich in Fugen und auf rauen Oberflächen bilden, werden ohne Hitzeeinwirkung nur oberflächlich entfernt. Gleichwohl erledigt auch der S9 Artist seinen Job richtig gut und entfernt ausgebrachten Schmutz zuverlässig. Wie er im Detail abschneidet, lässt sich in unserem umfassenden Testbericht nachlesen.

Der hygienische Vergleich: 85 °C gegen Kaltwasser

Basierend auf wissenschaftlichen Studien zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen 85 °C heißem Wasser und Kaltwasserreinigung. Bei 85 °C werden die meisten pathogenen Bakterien effektiv abgetötet. Im Vergleich dazu erreicht die mechanische Reinigung mit Kaltwasser und Tensiden typischerweise eine Keimreduktion von 90 bis 95 Prozent bei vegetativen Bakterien, jedoch weniger bei Sporen.

Nach einer Heißwasserbehandlung mit 85 °C bleiben Oberflächen länger hygienisch sauber. Die Hitze zerstört auch Nährstoffreste, die Bakterien zur Vermehrung benötigen. Die Wiederbesiedlung der Oberflächen hängt von verschiedenen Umgebungsfaktoren ab und erfolgt nach thermischer Behandlung deutlich langsamer als nach rein mechanischer Reinigung.

Energiebilanz und Umweltaspekte

Die Heißwassertechnologie benötigt zusätzliche Energie für die Wassererhitzung. Theoretisch benötigt man etwa 0,076 kWh, um 1 Liter Wasser von 20 °C auf 85 °C zu erhitzen (berechnet mit der spezifischen Wärmekapazität von Wasser). In der Praxis liegt der Verbrauch durch Wärmeverluste und Gerätewirkungsgrad höher – geschätzt bei etwa 0,09-0,11 kWh pro Liter.

Geht man von einer angenommenen Wassermenge von 0,5 bis 0,8 Liter pro Reinigung aus, ergibt sich ein geschätzter Energiebedarf von 0,045 bis 0,088 kWh pro Reinigungsvorgang. Bei zweimaliger wöchentlicher Nutzung würde sich dies auf etwa 4,68 bis 9,15 kWh pro Jahr summieren, was zusätzlichen Stromkosten von etwa 1,50-3 Euro entspricht (bei 0,32 €/kWh).

Diese Werte sind Schätzungen, da der tatsächliche Verbrauch je nach Gerät, Isolierung und Nutzungsverhalten variieren kann.

Dem gegenüber steht der reduzierte Bedarf an chemischen Reinigungsmitteln. Die hohe Temperatur von 85 °C erreicht bereits Desinfektionswirkungen, für die sonst zusätzliche chemische Mittel nötig wären. Dies schont die Umwelt und reduziert die Exposition gegenüber potenziell gesundheitsschädlichen Chemikalien.

Praktische Anwendungsszenarien

Haushalte mit erhöhtem Hygienebedarf profitieren besonders von der Heißwassertechnologie bei 85 °C. In Familien mit Kleinkindern ist dies besonders relevant, da Krabbelkinder viel Kontakt mit dem Boden haben. Die Heißwasserreinigung reduziert das Infektionsrisiko deutlich. Haustierbesitzer stehen vor der Herausforderung, dass Hunde und Katzen Parasiten wie Giardien eintragen können. Diese werden bei hohen Temperaturen ab etwa 70 °C effektiv abgetötet.

Für Allergiker bietet die Hitzebehandlung bei 85 °C eine spürbare Verbesserung: Milben werden sicher abgetötet, und die allergene Wirkung ihrer Hinterlassenschaften wird deutlich reduziert. Menschen mit geschwächtem Immunsystem profitieren ebenfalls von der höheren Keimreduktion durch Heißwasser.

In Haushalten mit Erwachsenen ohne besondere Risikofaktoren reicht die Reinigungsleistung von Kaltwasser-Wischsaugern meist aus. Die mechanische Entfernung von 90 bis 95 Prozent der Keime entspricht dem Hygieneniveau, das auch mit herkömmlichen Reinigungsmethoden erreicht wird. Welche weiteren Modelle es gibt und wie sie im Vergleich abschneiden, zeigt unsere große Wischsauger-Bestenliste.

Die beliebtesten Wischsauger zeigen wir in unserem Preisvergleich:

Fazit

Die Reinigung mit 85 °C heißem Wasser, wie sie der Dreame H15 Pro Heat bietet, erzielt eine deutlich bessere Desinfektionsleistung als Kaltwasser: Keime werden schneller abgetötet, Allergene reduziert und hartnäckiger Schmutz effektiv gelöst. Auch wenn 100 °C noch wirksamer wären, ist der Unterschied zur Kaltwasserreinigung klar.

Wassertemperatur wird zunehmend zum Unterscheidungsmerkmal bei Wischsaugern – wie schon bei Saugrobotern. Hersteller setzen auf Hygienevorteile, und viele Kundinnen und Kunden sind bereit, dafür mehr zu investieren.

Modelle ohne Erhitzungsfunktion wie der Tineco Floor One S9 Artist bleiben dennoch sinnvoll. Sie reinigen gründlich, verbrauchen weniger Energie und sind günstiger – ausreichend für Haushalte ohne besondere Hygieneanforderungen.

Letztlich kommt es auf die individuellen Bedürfnisse an: Wer Wert auf maximale Hygiene legt, profitiert von heißem Wasser. Wer energiesparend reinigen will, ist mit Kaltwasser gut beraten. Die Zukunft der Bodenreinigung setzt verstärkt auf Temperatur – und 85 °C bieten dabei einen effektiven Kompromiss zwischen Hygiene und Effizienz.

Mehr hilfreiche Geräte für einen sauberen Haushalt zeigen unsere Bestenlisten:

Künstliche Intelligenz

E-Patientenakte: E-Rezept-Enthusiasten fordern einfachen Zugang, KI und mehr

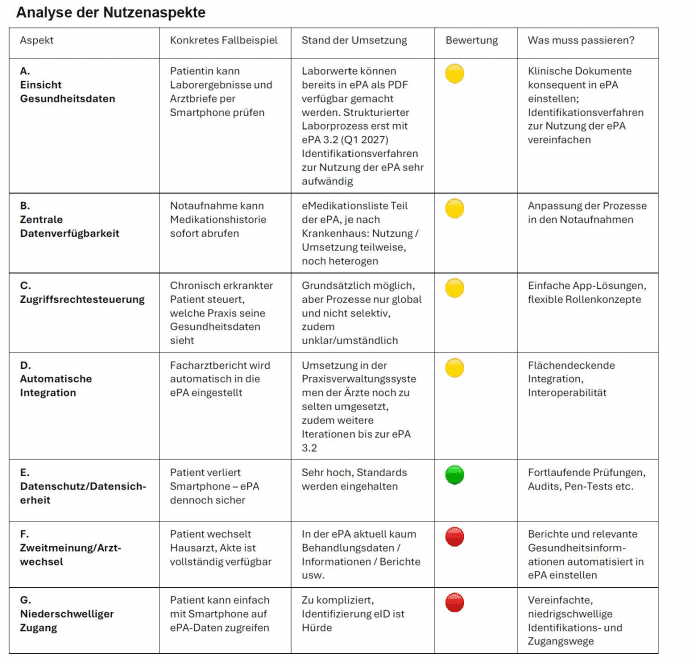

Der Verein der „E‑Rezept-Enthusiasten“ – die sich 2022 mit Mitgliedern aus der IT, Apotheken, Ärzteschaft und Privatpersonen gründeten – sieht in der ePA das Potenzial, die Koordination der Versorgung deutlich zu verbessern. Zwar wurden bereits über 70 Millionen elektronische Akten angelegt, dennoch nutzen erst rund 3,4 Millionen Versicherte die ePA aktiv.

Große Probleme sieht der Verein beim Identifikationsverfahren, das viele Patienten von der Nutzung abhält. Die Identifikation erfolgt über den Personalausweis, über PostIdent, „Video-Ident in Dritt-Anwendung (neuerdings möglich) oder Identifikation per eGK + PIN“, heißt es im Positionspapier. Diese Verfahren seien „technisch anspruchsvoll, unflexibel, nicht an den digitalen Alltag der Bevölkerung angepasst und abhängig von weiteren Tätigkeiten (wie Beantragen eines eGK-PINs)“.

Identifikation über Apotheken, Hausärzte und Co. gefordert

Daher wollen die Enthusiasten einfachere Zugangsmöglichkeiten – zunächst über den Hausarzt, beim Gesundheitsamt oder in der Apotheke. Eine entsprechende Möglichkeit, sich in den Apotheken zu identifizieren, sei „aus verschiedensten Gründen“ nicht umgesetzt worden. Später sollen die Möglichkeiten von einer staatlich getragenen digitalen Identitätsplattform abgelöst werden.

Wer über die PIN seines Personalausweises verfügt, kann sich schnell identifizieren. Künftig soll es möglich sein, die PIN online zurückzusetzen, ein entsprechender Verordnungsentwurf ist laut Bundesministerium des Inneren in Arbeit. Ebenso fordert der Verein eine stärkere Information und Einbindung der Versicherten. Mit einem verbesserten Berechtigungsmanagement sollten Versicherte steuern können, welcher Arzt wie lange ein Dokument sieht.

Zentral sei laut E-Rezept-Enthusiasten, die Patientenzentrierung konsequent in den Fokus zu rücken. Eine verpflichtende, automatische Befüllung mit relevanten Daten – etwa über Rezepte und Medikationslisten – sei dafür entscheidend. Besonderes Potenzial sehen die Enthusiasten in der neuen Architektur der ePA 3.x, die künftig nicht nur Datenspeicherung, sondern auch sichere Datenverarbeitung ermöglicht. So könnten im geschützten Bereich der Telematik-Infrastruktur KI-gestützte Analysen, Medikationsprüfungen oder intelligente Zusammenfassungen von Befunden entstehen – immer mit Zustimmung der Versicherten. Von der Gematik werden daher Spezifikationserweiterungen für sichere „Verarbeitungsdienste innerhalb der VAU [Anm. d. R. Vertrauenswürdige Ausführungsumgebung]“ gefordert.

ePA muss mehr sein als „digitaler Aktenschrank“

„Die ePA kann, soll und muss mehr sein als ein digitaler Aktenschrank. Sie muss komplexe und rechenintensive KI-gestützte Datenauswertung und Aufbereitung im sicheren Schutzraum in der vertrauenswürdigen Anwendungsumgebung ermöglichen“, fordert Christian Klose, Vorstandsmitglied der E-Rezept-Enthusiasten. Daher drängt der Verein auch auf „die Nutzung KI-basierter Algorithmen für Mustererkennung, Entscheidungshilfen und semantische Zusammenfassungen“. Laut Gematik ist die ePA bereits „KI-ready“, bei der Umsetzung scheint es aber noch Schwierigkeiten zu geben. Für die Zukunft ist viel geplant, wie einer aktuellen Roadmap und ePA-Erweiterungsplänen der Gematik-Gesellschafter zu entnehmen ist.

„Chaos Computer Club weist auf Defizite hin“

Cybersicherheit bei der ePA sehen die Enthusiasten nicht als „sicher“, sondern halten den Prozess für gut etabliert. Deshalb sehen sie keinen akuten Verbesserungsbedarf im Vergleich zu anderen Baustellen. „Da sehen wir in jedem Fall jetzt den geringsten Verbesserungsbedarf. […] es gibt ja nie die perfekte Sicherheit, das muss permanent nachgearbeitet werden. […] Im Zweifel weist der Chaos Computer Club auf Defizite hin […]. Letztendlich geht es ja immer darum, die Technik entsprechend auf den Stand der Bedrohungslage zu bringen. Und das ist aber aus unserer Sicht ein etablierter Prozess, wo jetzt kein Aufwand mehr ist“, so Klose. Jedoch hieße das nicht, dass sie sicher ist. Dabei handele es sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.

Als größte Baustellen sehen die E-Rezept-Enthusiasten, dass nur ein geringer Teil des medizinischen Fachpersonals Dokumente in die ePA lädt und den ePA-Zugang für Versicherte.

(Bild: E-Rezept-Enthusiasten)

Auf die Frage nach der aktuellen Sicherheit der ePA antwortete Bianca Kastl, die an beiden IT-Sicherheitsmeldungen bei der ePA mitgewirkt hat: „Die ePA benutzt zur Authentifizierung nach wie vor Methoden, die nicht den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Von sicher zu sprechen, ist also hier eher Glückssache“.

Es scheint, als ob der Datenschutz von manchen Vertretern der Gesundheitsbranche immer weniger ernst genommen wird. Christoph Straub, der Vorstandsvorsitzende der Barmer, bezeichnete den Datenschutz kürzlich als wesentliches Hemmnis. Für das BSI und den damaligen Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sei „das höchste militärische Sicherheitsniveau gerade ausreichend“. Er hofft auf einen unkomplizierteren Umgang mit Gesundheitsdaten.

(mack)

Künstliche Intelligenz

US-Behörde untersucht Chatbots auf Kindersicherheit

Wie messen, testen und überwachen US-Datenkonzerne ihre öffentlichen KI-Chatbots auf deren negative Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche? Dieser Frage geht die US-Bundesbehörde FTC (Federal Trade Commission). Dazu hat sie interne Unterlagen von Alphabet, Character Technologies, Meta Platforms (inklusive Instagram), OpenAI, Snap und X.Ai angefordert.

Besondere Sorge hat die FTC in Bezug auf Fälle, bei denen ein Chatbot nicht für ein einzelnes Anliegen kurz benutzt wird, sondern wenn er länger, als Bezugsperson (Companion), fungiert. Die behördliche Untersuchung soll laut Mitteilung ergründen, welche Schritte die Firmen gesetzt haben, um die Sicherheit ihrer Chatbots bei Einsatz als Bezugsperson zu evaluieren, die Nutzung durch Kinder und Jugendliche einzuschränken und potenzielle negative Effekte auf sie hintanzuhalten, und wie sie die Anwender und deren Eltern auf die von ihren Bots ausgehenden Gefahren hinweisen. Zudem will sie die Einhaltung des US-Kinderdatenschutzrechts (beruhend auf dem Gesetz COPPA) überprüfen und sich über die Geschäftsmodelle informieren.

Abstoßende Anlässe

Aktueller Anlass sind die Mitte August durchgesickerten internen Richtlinien Meta Platforms für Training wie Betrieb generativer KI (GenAI: Content Risk Standards). Sie erlauben Rassismus, falsche medizinische Behauptungen und anzügliche Chats mit Minderjährigen. Dass Metas KI-Chatbots mit Teenagern flirten oder sexuelle Rollenspiele durchführen, war bereits bekannt. Neu ist der Nachweis, dass dies kein Fehler war, sondern Metas expliziten Richtlinien entsprochen hat.

Nach einer Anfrage Reuters hat Meta den Abschnitt, der Flirts und romantische Chats mit Kindern erlaubt, entfernt. Das muss man Meta glauben: Die neuen Richtlinien hält der Datenkonzern unter Verschluss. Da ist es kein Wunder, dass Behörden genauer hinschauen. Ein US-Senator hat bereits eine Untersuchung Metas angeregt, ein anderer möchte amerikanische KI-Unternehmen hingegen ein Jahrzehnt lang ohne rechtliche Einschränkungen frei experimentieren lassen.

In den USA sind bereits mehrere Klagen hinterbliebener Eltern gegen Betreiber generativer KI-Chatbots anhängig, weil sie Kinder in den Suizid getrieben, dabei mit Anleitungen und Ermunterungen unterstützt und/oder keine Hilfe organisiert haben sollen. Im August haben die Justizminister aus 44 US-Staaten der KI-Branche die Rute ins Fenster gestellt. „Ihr werdet dafür verantwortlich gemacht, wenn Ihr wissentlich Kindern schadet“, heißt es in einem offenen Brief, den die National Association of Attorneys General an mehrere Datenkonzerne geschickt hat. Es gäbe bereits Hinweise auf strukturelle und systematische Gefahren, die von KI-Assistenten für Heranwachsende ausgehen.

(ds)

Künstliche Intelligenz

Top 10: Android Auto & Apple Carplay nachrüsten – das beste Auto-Display im Test

Aoocci V30S

Mit dem Aoocci V30S rüsten Halter eines älteren Fahrzeugs Apple Carplay und Android Auto nach. Der Bildschirm bietet zudem Dashcam und Rückfahrkamera. Mehr zeigt der Test.

- großes Display

- einfache Einrichtung und Montage

- Dashcam und optionale Rückfahrkamera (kabelgebunden)

- Fahrassistenzsysteme

- Störgeräusche bei Verbindung über AUX-Kabel mit Autoradio

- Verstellung der Dashcam nur eingeschränkt

- Ausblenden der Dashcam-Ansicht ist gut versteckt in den Menüs

Aoocci V30S im Test: Android Auto & Apple Carplay nachrüsten per Display

Mit dem Aoocci V30S rüsten Halter eines älteren Fahrzeugs Apple Carplay und Android Auto nach. Der Bildschirm bietet zudem Dashcam und Rückfahrkamera. Mehr zeigt der Test.

Apple Carplay und Android Auto bringen als Software-Schnittstelle Funktionen des Smartphones direkt auf das Infotainment-System des Fahrzeugs. So kann man etwa Google Maps zum Navigieren nutzen oder Musik per Spotify hören. Doch was tun, wenn das Auto gar kein Infotainment-System hat oder zumindest kein Apple Carplay oder Android Auto unterstützt? Eine teils kostspielige und aufwendige Möglichkeit ist das Nachrüsten eines Moniceivers (Ratgeber). Viel einfacher ist es aber, ein Auto-Display zu nutzen. Dieses befestigt man wie ein Navi auf dem Armaturenbrett und verbindet es mit dem Autoradio.

Zu dieser Kategorie zählt das Aoocci V30S. Mit dem Coupon-Code: TechStage20 kostet das Display beim Hersteller nur 149 Euro. Dabei handelt es sich um ein großes 10-Zoll-Display. Zudem ist eine Dashcam integriert und eine kabelgebundene Rückfahrkamera beigepackt. Wie sich das Auto-Display schlägt, zeigt dieser Test.

Display & Lieferumfang

Das Aoocci V30S erinnert entfernt an eine Mischung aus Navigationsgerät und Tablet im extremen Breitbildformat. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, wirkt nicht sonderlich hochwertig und ist eher einfach verarbeitet. Der Touchscreen hat eine Diagonale von 10,26 Zoll im Format von 21:9. Damit wirkt der Car-Monitor recht wuchtig und nimmt insbesondere bei einem Kleinwagen viel Platz auf den Armaturen ein. Dafür kann der Monitor Karten aus Google Maps und die Wiedergabe aus Spotify parallel so anzeigen, dass man beides gut erkennen kann.

Die Anzeige erscheint scharf genug, ohne dass einzelne Pixel mit dem Auge erkennbar sind. Eine automatische Helligkeitsanpassung ist zudem möglich. Bei starkem Sonnenlicht spiegelt die Anzeige recht stark, das Ablesen ist dann nicht immer einfach.

Zur Befestigung dient entweder eine Halterung mit Saugnapf oder eine Variante zum Ankleben auf dem Armaturenbrett. Praktischer ist in unseren Augen der Haltearm mit Saugnapf, da man diesen einfach wieder entfernen kann. Beim Einrasten sollte man darauf achten, dass die Anzeige auf allen vier Stöpseln einrastet, um sich nicht während der Fahrt zu lösen. Zwar wackelte das Display während der Fahrt etwas, es hielt aber zuverlässig im Test. Die Variante zum Aufkleben sollte allerdings fester halten, stört dann aber unter Umständen das Sichtfeld.

Die Stromversorgung erfolgt über ein Netzteil mit einem USB-C-Stecker einerseits und einem Anschluss für den 12-Volt-Steckplatz im Auto andererseits. Zusätzlich kommt ein Kabel mit zwei Klinkenanschlüssen (3,5 mm) dazu, wenn man das Display mit dem Autoradio per AUX verbinden möchte. Ferner gibt es noch ein GPS-Modul zum Ankleben auf dem Armaturenbrett, das man per Kabel mit dem 12-Volt-Netzteil verbindet. Nutzt man das Gerät in Verbindung mit Apple Carplay oder Android Auto, erfolgt die Navigation über das Smartphone. Allerdings ist das GPS-Modul hilfreich für einige der Fahrassistenzsysteme der Dashcam, auf die wir später eingehen.

Eine kabelgebundene Rückfahrkamera gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Diese haben wir jedoch nicht getestet, da die Montage aufwendig und mit Bohrlöchern in der Karosserie verbunden wäre. Ein Hardwire-Kabel für eine permanente Stromverbindung mit der Autobatterie ist ebenfalls vorhanden. Diese wird benötigt, wenn man die Parkraumüberwachung der Dashcam nutzen möchte.

Einrichtung

Nach der Montage startet man die Zündung des Fahrzeugs, der Bildschirm bootet recht flott hoch. Neben Android Auto und Apple Carplay unterstützt das Aoocci V30S auch Miracast sowie Apple Airplay. Die Kopplung mit dem Android-Smartphone für Android Auto sowie iPhone für Apple Carplay erfolgt per Bluetooth. Das klappt auf Anhieb und verlässlich.

Sobald die Verbindung hergestellt wurde, was beim ersten Mal rund eine Minute dauern kann, erscheinen auf dem Homescreen die Logos für Android Auto und Apple Carplay. Wählt man das passende Logo aus, spiegelt der Bildschirm vom Smartphone wichtige Anwendungen, blendet Anrufe ein oder zeigt Benachrichtigungen an, die auf Wunsch vorgelesen werden. Für Google Maps und Spotify ist es ratsam, diese vorher am Smartphone gestartet zu haben.

Etwas nervig: Standardmäßig zeigt der Bildschirm auf rund einem Drittel der Fläche das Bild der Dashcam – auch im Modus für Android Auto oder Apple Carplay. Hat man etwa Spotify und Google Maps offen, ist nur wenig Platz für die beiden Anwendungen vorhanden. Es ist möglich, das Dashcam-Bild auszublenden, allerdings ist diese Funktion gut versteckt. Hierzu muss man in die Grundeinstellungen des Aoocci V30S wechseln, indem man auf das Kamerasymbol und dann das Zahnrad drückt. Unter dem Menü für Videoeinstellungen kann man nun den Splitscreen für die Dashcam deaktivieren. Das Gerät muss hierzu neu booten.

Verbindung mit Autoradio

Für die Verbindung zwischen Display und Autoradio gibt es drei Möglichkeiten: per Kabel über den AUX-Eingang, per Funkwelle über einen FM-Transmitter oder indirekt über eine Bluetooth-Verbindung des Smartphones mit dem Autoradio. Dann dient der Bildschirm nur zum Steuern und Anzeigen von Playlists, die Tonübermittlung erfolgt zwischen Handy und Radio.

Wer ein Autoradio ohne Bluetooth oder AUX-Eingang hat, greift zum FM-Transmitter. Hier wählt man eine Frequenz aus dem FM-Band aus. Auf dieser sendet der Bildschirm das Audiosignal auf kurze Distanz per Funk. Im Autoradio muss man diese Frequenz suchen. Diese Form der Verbindung ist aber anfällig für Rauschen und Störungen.

Wir haben uns für die Kabelvariante entschieden, da die Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone und Autoradio bei unserem Opel Adam immer sehr lange aufbaut. Allerdings muss man hier anmerken, dass Titel nicht per Lenkradfernsteuerung gewechselt werden können. Das klappt nur mit Bluetooth-Verbindung.

Die Ernüchterung bei der Kabelverbindung war zunächst aber aus anderen Gründen groß: Ein sehr nerviges Geräusch bestehend aus Rauschen und Knistern, das eher an Verdauungsstörungen erinnert, war zu vernehmen. Ein ähnliches Problem hatten wir auch beim Carpuride W903 (Testbericht). Die Lösung ist sehr einfach: Man muss einen Adapter mit zwei Klinkeneingängen zwischen das Kabel und den AUX-Eingang stecken. Bei Aliexpress bekommt man so etwas für 1 Euro. Ähnliche Entstörfilter bei Amazon gibt es ab 8 Euro. Schade, dass der Hersteller selbst keines beilegt.

Dashcam

Auf der Rückseite des Displays befindet sich eine Dashcam. Diese kann man für die bessere Sicht über die Armaturen hinweg herausziehen und leicht zu allen Seiten neigen. Der Bewegungsradius der Linse ist aber recht eingeschränkt. Wer also den Bildschirm stark zum Fahrer ausrichtet, filmt nicht unbedingt geradeaus nach vorn. Besser gelöst hat das etwa das Carpuride W903 (Testbericht), wo man die Kameralinse stark nach links oder rechts drehen kann. Die für die Aufnahmen nötige microSD-Karte fehlt leider und muss zusätzlich gekauft werden. Diese sollte mindestens über eine U3-Klassifizierung verfügen. Es gibt auch eine App, um eine lokale WLAN-Verbindung herzustellen und die Videos auf dem Smartphone anzusehen.

Die maximale Auflösung der Videos ist mit 4K sehr hoch. In den Einstellungen legt man die Länge der einzelnen Videoclips fest, wir raten zur kürzesten Möglichkeit mit einer Länge von 60 Sekunden. Eine echte Loop-Funktion, bei der fortlaufend nur einige wenige Clips überschrieben werden, gibt es nicht. Die Dashcam erstellt immer neue Clips mit gewählter Länge und löscht erst dann Aufnahmen, wenn die microSD-Karte voll ist. Eine Ausnahme sind brenzlige Situationen, bei denen man stark bremst. In diesem Fall erkennt der verbaute G-Sensor die Verzögerung und speichert dann den Videoclip in einem geschützten Bereich ab.

Nach wie vor ist der Einsatz einer Dashcam in Deutschland nicht eindeutig geklärt. Die Nutzung an sich ist nicht untersagt, solange Aufnahmen nur anlassbezogen aufgezeichnet werden. Bei einem großen Speicher fährt man entsprechend viele Aufnahmen spazieren, die das Persönlichkeitsrecht anderer Verkehrsteilnehmer verletzen könnten. Mehr zu dem Thema erklären wir in der Top 10: Die beste Dashcam fürs Auto im Test – Testsieger von Garmin & Nextbase

Eine Parkraumüberwachung ist ebenfalls möglich. Der G-Sensor des Geräts filmt dann automatisch, sobald er größere Erschütterungen am Fahrzeug feststellt. Die Aufnahmen landen dann ebenfalls im geschützten Bereich. Dafür ist eine permanente Stromversorgung über das mitgelieferte Hardwire-Kabel nötig. Allerdings raten wir eher nicht dazu, zumal Aufnahmen von öffentlichen Parkplätzen datenschutzrechtliche Probleme nach sich ziehen können.

Ziemlich interessant sind einige Fahrassistenzsysteme der Dashcam. Zum einen zeigt diese auf Wunsch Hilfslinien an sowie die Entfernung zu anderen Fahrzeugen. Zusätzlich kommen ADAS-Warnsysteme (Advanced Driver Assistance System) hinzu. Diese warnen den Fahrer per Sprachansage, wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug losfährt, vor möglichen Kollisionen und beim Verlassen der Fahrspur. In der Praxis nervt die Stimme allerdings, es erschließt uns auch nicht immer die Relevanz. Für das ADAS sollte man das GPS-Modul einstöpseln und auf den Armaturen festkleben, wo das Gerät Sichtkontakt zum Himmel hat.

Rückfahrkamera

Aufgrund des großen Aufwands haben wir darauf verzichtet, die Rückfahrkamera zu testen. Für die Montage müssten Löcher in den Stoßfänger und die Karosserie gebohrt werden, um dort die Kamera zu befestigen. Zudem muss man ein langes Kabel vom Display durch den Innenraum bis zum Kofferraum verlegen. Die Kamera schraubt man dabei an die Heckstoßstange an und verbindet diese zur Stromversorgung mit den Rücklichtern. Das ist sehr aufwendig und sollte im Zweifelsfall eher von einer Kfz-Werkstatt gemacht werden. Ein Vorteil dieser umständlich zu montierenden Lösung. Sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, springt die Kamera an.

Preis

Regulär kostet das Aoocci V30S rund 179 Euro. Mit dem Code TechStage20 sinkt der Preis um 20 Prozent auf 128 Euro. Etwas preiswerter ist die Variante V30, allerdings kann man hier die Dashcam nicht verstellen, es gibt zudem weniger Fahrassistenzsysteme.

Fazit

Das Aoocci V30S ist ein preiswertes Display, mit dem man schnell und einfach Apple Carplay oder Android Auto auch in einem älteren Fahrzeug nachrüsten kann. Die Verarbeitung wirkt etwas einfach, erfüllt aber ihren Zweck. Die Kopplung mit dem Smartphone per Bluetooth für Apple Carplay sowie Android Auto funktioniert reibungslos. Damit rüstet man selbst ältere Fahrzeuge mit der Schnittstelle nach, um im Auto Dienste wie Google Maps oder Spotify zu nutzen.

Die Verbindung mit dem Autoradio ist per FM-Transmitter oder Kabel möglich, alternativ verbindet man das Smartphone für die Audiowiedergabe per Bluetooth mit dem Radio – sofern möglich. Ärgerlich waren Störgeräusche bei der Verbindung per Kabel. Diese kann man aber mit einem günstigen Adapter beheben, den man leider selbst kaufen muss.

Die Dashcam bietet wiederum eine hohe Auflösung und einige praktische Assistenzsysteme. Sogar eine Rückfahrkamera ist im Lieferumfang enthalten, deren Montage jedoch sehr aufwendig ist. Alles in allem ist das V30S von Aoocci eine empfehlenswerte Lösung mit kleinen Macken, wenn man Android Auto oder Apple Carplay nachrüsten will, auch wenn man unserer Ansicht nach auf Dashcam und Rückfahrkamera verzichten könnte.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R