Apps & Mobile Entwicklung

AMD Radeon RX 9070 GRE (China) im Test

Bisher nur in Asien verfügbar, dürfte eine AMD Radeon RX 9070 GRE in Zukunft abermals auch nach Deutschland kommen. ComputerBase hat den „Lückenfüller“ in Kooperation mit PCGH und unter Einsatz aus der Community importiert. Der Test zeigt: Die GRE ist nah dran an der RX 9070, wenn ihr die 12 GB VRAM nicht ausgehen.

Die Radeon RX 9070 GRE als China-Import im Test

Das Modell-Kürzel „GRE“ gab es bei AMD-Grafikkarten schon vor der Radeon RX 9070 GRE, die heute im Test steht. Das erste Mal bei der Radeon RX 7900 GRE (Test). Ursprünglich in China gestartet, fand das Modell später offiziell zuerst seinen Weg über OEM-Systeme nach Deutschland. Einige Monate später folgte dann auch der Retail-Start hierzulande, wobei die hiesige Radeon RX 7900 GRE (Test) mit einer geringfügig besseren Performance aufwarten konnte. Und mit einer leicht anderen Namensinterpretation, denn aus der „Golden Rabbit Edition“ für das Jahr des goldenen Hasen in China wurde in Europa und den USA die „Great Radeon Edition“ und dabei ist es bis heute geblieben.

Später folgten in der gleichen Serie global noch eine Radeon RX 6750 GRE und in China die Radeon RX 7650 GRE.

Warum ist diese Vorgeschichte wichtig? Weil davon auszugehen ist, dass auch die Radeon RX 9070 GRE, die AMD unter der Radeon RX 9070 (Test) einordnet, in naher Zukunft auch in anderen Ländern verfügbar sein wird – darunter die USA und die EU. Denn die große Geschwindigkeitslücke von beinahe 50 Prozent zwischen Radeon RX 9070 und Radeon RX 9060 XT muss irgendwann auch anderswo geschlossen werden. Die neue GRE ist daher auch für deutsche Gamer schon von Interesse.

Ein „Joint-Venture-Test“ in Kooperation mit PCGH

ComputerBase hat die getestete Sapphire Radeon RX 9070 Pulse Gaming OC Metal deshalb in Kooperation mit PC Games Hardware und mit Unterstützung aus der Community importiert. Wer weitere Messwerte und eine zweite Erfahrung über die Radeon RX 9070 GRE lesen möchte, kann dementsprechend auch bei den Kollegen vorbeischauen. Ein Test ist dort zeitgleich erschienen. In diesem Fall handelt es sich dort sogar um den Test derselben Grafikkarte. Das kommt selten vor.

Die Technik der Radeon RX 9070 GRE im Detail

Die Radeon RX 9070 GRE setzt wie die Radeon RX 9070 XT und die Radeon RX 9070 auf die Navi-48-GPU, der kleinere Navi-44-Chip bleibt damit zumindest vorerst der Radeon RX 9060 XT vorbehalten – aber Gerüchte zu einer Radeon RX 9060 gibt es schon. Sämtliche Features inklusive FSR 4 und der besseren Raytracing-Performance stehen auch bei dem GRE-Modell zur Verfügung, diese sind Teil der RDNA-4-Familie. Die Unterschiede sind damit in der Konfiguration des Chips zu suchen.

RX 9070 GRE vs. RX 9070 (XT)

Die Radeon RX 9070 GRE setzt auf 48 aktive Compute Units, was in 3.072 FP32-Recheneinheiten resultiert. Das sind 14 Prozent weniger als auf der Radeon RX 9070, wobei die „GRE“ dies mit einem zumindest nach offiziellen Angaben um 11 Prozent höheren Chiptakt fast komplett ausgleichen kann – die theoretische Rechenleistung ist bei der Radeon RX 9070 GRE daher gerade einmal 5 Prozent niedriger als bei der Radeon RX 9070. Ob sie auch in der Praxis so nahe beieinander liegen, wird der Taktraten-Abschnitt auf der nächsten Seite klären. Einen Gleichstand gibt es bei der Bord Power: Sowohl die GRE als auch die „Vanilla“ dürfen sich 220 Watt genehmigen.

Deutlich größere Unterschiede gibt es beim Speicherunterbau zu finden. Das fängt beim Infinity Cache an, der auf der Radeon RX 9070 GRE von 64 MB auf 48 MB schrumpft – d.h. die „GRE“ muss häufiger den Weg zum VRAM gehen, weil Daten nicht im schnellen Cache liegen. Dessen Speicherinterface wurde allerdings von 256 Bit auf 192 Bit und die Speichergeschwindigkeit von 20 Gbps auf 18 Gbps reduziert. Die Radeon RX 9070 GRE hat damit eine um 33 Prozent geringere Speicherbandbreite als die Radeon RX 9070. Das ist ein sehr großer Unterschied.

Mehr als 12 GB VRAM gibt es nicht

Der Einschnitt hat auch zur Folge, dass der Speicherausbau selbst um ein Drittel kleiner ausfällt: Radeon RX 9070 XT, Radeon RX 9070 und Radeon RX 9060 XT gibt es entweder nur oder optional mit 16 GB, die Radeon RX 9070 GRE dagegen ausschließlich mit 12 GB. Technisch wären per „Clam-Shell“ auch ein Ausbau mit 24 GB machbar gewesen, aber AMD hat sich anders entschieden.

Die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse im Detail

Bei der getesteten Grafikkarte handelt es sich um die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse Gaming OC Metal und damit zumindest potenziell um ein günstiges Modell. In Sapphires Portfolio steht Pulse als Einsteiger-Modell unter Pure sowie Nitro+. Bei RX 9070 XT und RX 9070 hat sich allerdings auch das Pulse-Modell als bereits sehr gut erwiesen.

Pulse und Pure sind 2 fast identische Grafikkarten

Die Radeon RX 9070 GRE Pulse ist zu einem Großteil mit der bereits auf ComputerBase getesteten RX 9070 (XT) Pure respektive der nicht getesteten RX 9070 XT Pulse identisch: Es kommt derselbe Kühler zum Einsatz und auch das PCB ist gleich. Die einzigen Unterschiede sind die andere Farbgestaltung und das vollständige Fehlen einer RGB-Beleuchtung, wobei diese auch auf der Pure schon sehr „Pur“ gewesen ist. Optik und Haptik sind damit „okay“ und fallen weder sonderlich positiv, noch negativ aus.

Mit dem Triple-Slot-kühler wirkt die Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse ziemlich groß, die Abmessungen von 32,5 cm und das Gewicht von 1,2 Kilogramm sind heutzutage aber durchaus üblich. Drei Axial-Lüfter sorgen für Frischluft, die beiden äußeren kommen auf einen Durchmesser von 100 mm, der innere auf 90 mm. Bei niedrigen Temperaturen halten diese für einen lautlosen Betrieb an.

Ein wenig OC für die Pulse

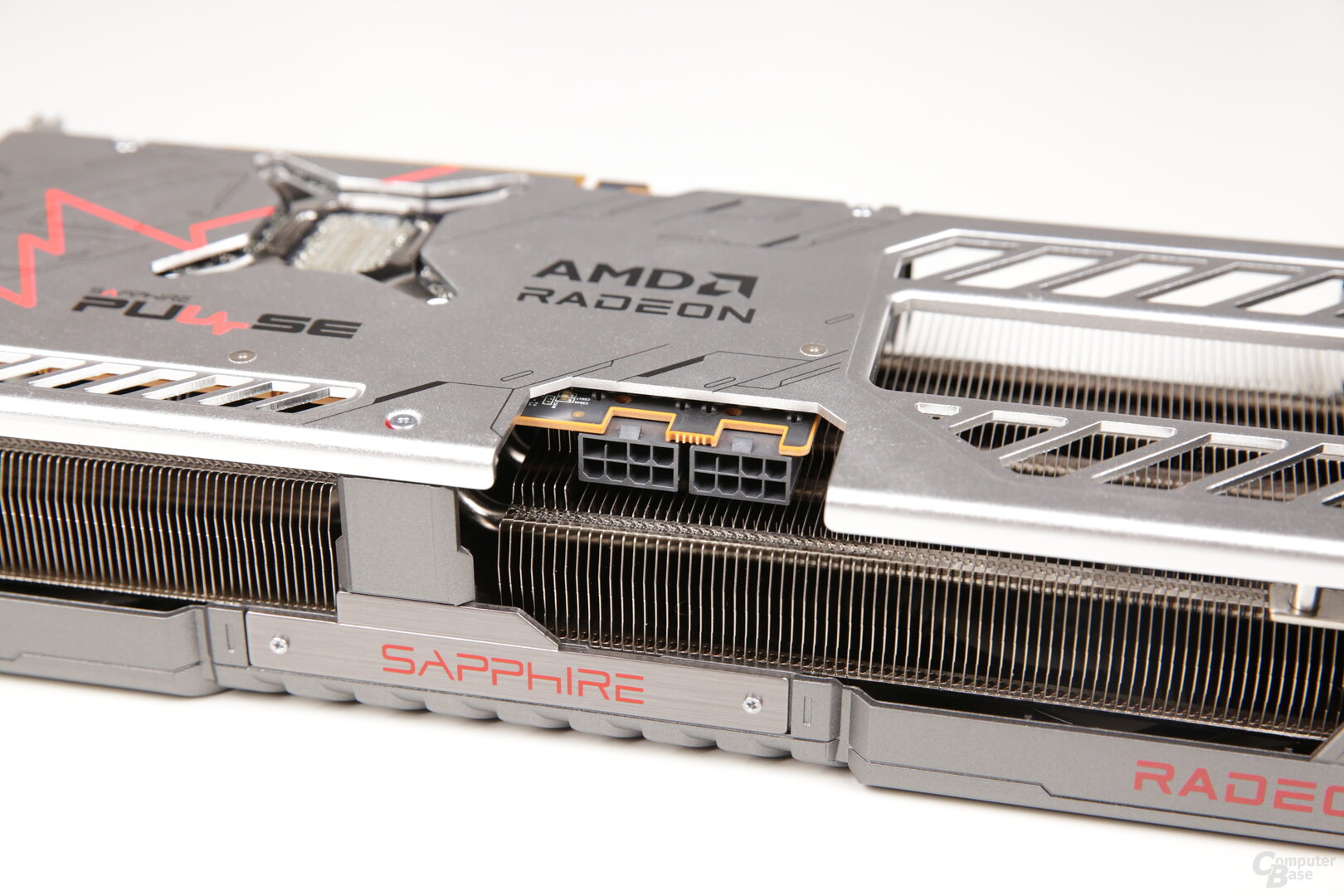

Anders als die meisten anderen modernen Grafikkarten verzichtet Sapphire auf ein zweites BIOS. Die einzige Software-Version meldet einen Boost-Takt von 2.860 MHz und damit 70 MHz mehr als AMD vorsieht. Die Board-Power liegt bei 230 Watt, was wiederum 10 Watt mehr als die offiziellen Spezifikationen sind. Das Power-Limit lässt sich händisch 30 Prozent verringern oder um 10 Prozent erhöhen – das ist RX-9000-Standard. Zwei Acht-Pin-Stromstecker sind für den Betrieb notwendig.

Monitore können bei der Sapphire Radeon RX 9070 GRE Pulse über zwei DisplayPort-2.1-UHBR13.5- oder über zwei HDMI-2.1-Ausgänge angesteuert werden.

Testsystem und Testmethodik

ComputerBase nutzt seit Dezember 2024 für Grafikkarten-Tests mit dem Ryzen 7 9800X3D einen neuen Prozessor, davon abgesehen wurde das alte System jedoch beibehalten und stattdessen die Software aktualisiert. Details dazu folgen weiter unten in einer Tabelle. Alle folgenden Grafikkarten-Artikel werden auf diesem System basieren. Darüber hinaus wird das Testsystem bei regulären Spiele-Tests zum Einsatz kommen.

- Gaming-Grafikkarten 2025 im Test: GeForce-, Radeon- & Arc-Benchmarks im neuen Testparcours

Sämtliche Benchmarks wurden mit aktuellen Treibern auf moderner Hardware neu erstellt, die Testmethoden wurden angepasst und zusätzlich kommen die neuesten Spiele zum Einsatz. Der neue Testparcours wurde darauf ausgelegt, sinnvolle Ergebnisse für alle aktuellen Gaming-Grafikkarten zu produzieren, und eignet sich damit sowohl für High-End-Beschleuniger wie die GeForce RTX 5090 als auch für langsame Exemplare wie die Radeon RX 7600.

ComputerBase hat die Radeon RX 9070 GRE über drei Tage ausführlich getestet. Zum Einsatz kam das folgende Testsystem.

Als Prozessor wird die schnellste Gaming-CPU verwendet: der AMD Ryzen 7 9800X3D (Werkseinstellung), der der Redaktion freundlicherweise vom Online-Shop Mindfactory zur Verfügung gestellt worden ist. Er verrichtet auf einem Asus ROG Crosshair X670E Hero seinen Dienst. 48 GB Speicher (2 × 24 GB DDR5-6200, 30-38-38-96) stehen dem Prozessor zur Verfügung. Als Betriebssystem ist Windows 11 24H2 mitsamt allen verfügbaren Updates auf einer NVMe-SSD (PCIe 4.0) installiert. Resizable BAR ist auf allen Grafikkarten aktiviert. Wie unter Windows 11 auf modernen Systemen mit aktuellen BIOS-Versionen üblich, ist damit die Kernisolierung (VBS) plus Speicher-Integrität (HVCI) automatisch angeschaltet. Als Netzteil fungiert ein Asus ROG Thor Platinum II mit 1.200 Watt, das mit einem 12VHPWR-Stecker daherkommt. Falls die Grafikkarte so einen Anschluss bietet, wird er entsprechend genutzt.

Beim Gehäuse setzt die Redaktion auf ein Fractal Design Torrent, das einen maximalen Luftfluss bietet. Es wird die werkseitig verbaute Lüfterbestückung verwendet. Die Drehzahlen wurden aber deutlich reduziert, um die Lautstärke in Zaum zu halten. Genauere Details dazu und zum Testsystem allgemein finden sich in der folgenden Tabelle.

Treiber für die alten Karten

Als Treiber kam für Radeon-Grafikkarten der Adrenalin 24.20.19.05 zum Einsatz. Bei den GeForce-Beschleunigern wurde der GeForce 566.14 installiert. Intels Arc-Grafikkarten wurden wiederum mit dem 6299 getestet. Die GeForce RTX 4090 sowie die GeForce RTX 4080 Super wurden mit dem Launch-Treiber der GeForce RTX 5090, dem GeForce 571.86 noch einmal nachgetestet. Spiele, die einen größeren Unterschied zum GeForce 566.14 gezeigt haben, wurden entsprechend nachgetestet.

Treiber für die neuen Grafikkarten

Die GeForce RTX 5080 wurde mit dem GeForce 572.02 getestet, die GeForce RTX 5070 Ti mit dem GeForce 572.43, die GeForce RTX 5070 mit dem GeForce 572.50, die GeForce RTX 5060 Ti mit dem 575.94 und die GeForce RTX 5060 mit dem GeForce 576.52. Die Radeon RX 9070 XT und die Radeon RX 9070 durchliefen die Tests mit dem Adrenalin 24.30.31.03, die Radeon RX 9070 GRE mit dem Adrenalin 25.5.1 und die Radeon RX 9060 XT mit dem Adrenalin 25.10.09.01. Bei der Intel Arc B580 waren die Treiberversionen 6249 und 6251 installiert.

Der Testparcours eignet sich für alle aktuellen Gaming-Grafikkarten

Der Testparcours muss auf allen aktuellen Gaming-Grafikkarten funktionieren, was gar nicht so einfach ist. Denn ob ein Spiel auf einer Radeon RX 7600 oder auf einer GeForce RTX 4090 läuft, macht nun mal einen großen Unterschied aus. Doch auch bei den schnellsten Grafikkarten gibt es Unterschiede, die Radeon RX 7900 XT ist eben keine GeForce RTX 4090 und keiner hat etwas davon, wenn erstere in Ultra HD gerade mal 30 FPS oder weniger abliefert. Aus diesem Grund nutzt die Redaktion regelmäßig Upsampling wie AMD FSR, Nvidia DLSS, Intel XeSS oder UE TSR in der Super-Resolution-Ausführung standardmäßig im Testparcours. Wann genau dies mit welchen Modi der Fall ist zeigt die nächstfolgende Tabelle. Auf Frame Generation verzichtet die Redaktion derzeit noch im Parcours, DLSS Ray Reconstruction ist dagegen, wenn vorhanden, aktiviert.

Unterstützt ein Spiel Hardware-Raytracing gibt es für diesen Titel einen separaten Rasterizer-Lauf, der wohlgemerkt Software-Raytracing wie bei fast allen Unreal-Engine-5-Spielen (Lumen) enthalten kann sowie einen Lauf mit Hardware-Raytracing. Full Raytracing nimmt in dem generellen Parcours dagegen keine Rolle ein. Details zu den verwendeten Grafikeinstellungen in den einzelnen Games finden sich in der nächsten Tabelle.

Apps & Mobile Entwicklung

80 % weniger Netzstrom? Familie zieht Fazit zum Balkonkraftwerk

Vier Solarmodule, ein Speicher und ein simpler Test: Ein Familienvater zeigt, wie viel Strom sich mit einem Balkonkraftwerk im Alltag wirklich sparen lässt.

Stellt Euch vor, Ihr klickt morgens den Wasserkocher an – und wisst, dass die Energie dafür direkt von der Sonne über Euer eigenes Mini-Kraftwerk kommt. Genau dieses Gefühl wollte ein Familienvater erleben, als er sein Balkonkraftwerk samt Speicher installierte. Auf dem YouTube-Kanal „Spiel und Zeug“ teilten der Channel-Betreiber und er seine Erfahrungen – und die Ergebnisse sind spannender, als viele erwarten würden.

80 Prozent Autarkie an guten Tagen

Für den Test installierte der Familienvater vier Solarmodule auf dem Flachdach. Mithilfe des Balkonkraftwerkspeichers Ecoflow Stream Ultra X konnte er den Eigenverbrauch messen und den Strom im Alltag gezielt einsetzen. Ecoflow unterstützte das Experiment laut Angaben des Kanalbetreibers. Für die Auswertung waren jedoch die Zahlen des smarten Stromzählers im Haushalt des Familienvaters ausschlaggebend.

Doch wie konnte der Mann die Energiekosten entsprechend reduzieren? Nun zum einen liefen Spül- und Waschmaschine bevorzugt dann, wenn die Sonne ausreichend Strom lieferte. So gelang es, den Netzbezug in manchen Wochen auf unter 20 Prozent zu senken. An sonnigen Tagen deckte das Balkonkraftwerk bis zu 80 Prozent des Bedarfs – ein Wert, der viele Skeptiker ins Staunen versetzen dürfte.

Natürlich gibt es Grenzen: Wärmepumpen oder Wallboxen können mit einem Balkonkraftwerk allein nicht betrieben werden. Dementsprechend sind auch keine dieser starken Stromverbraucher im Haus der Familie installiert. Doch für den typischen Familienhaushalt ist die Ersparnis schon erheblich. Selbst wenn nicht jede Woche Höchstwerte wie unter den besten Sonnenbedingungen möglichst.

Smart Meter und Speicher als Gamechanger

Mit einem Smart Meter ließ sich der Verbrauch noch besser steuern. So können Geräte genau dann laufen, wenn der meiste Strom produziert wird. Der Speicher sorgte bereits dafür, dass Lastspitzen abgefangen und abends noch Solarstrom genutzt werden konnte. Aufs Jahr gerechnet dürfte der tatsächliche Autarkiegrad wohl eher zwischen 60 und 80 schwanken, womöglich sogar noch weniger, je nachdem wie sonnenreich Frühling und Herbst ausfallen. Dennoch ein beachtlicher Wert für ein System aus Speicher und vier PV-Modulen. Denn eben diesen Wert streben in der Regel auch alle großen Installationen als Orientierungsrahmen an. Für Haushalte mit typischen Verbrauchern wie Waschmaschine, Kühlschrank oder Spülmaschine ist das Balkonkraftwerk damit ein echter Stromsparhelfer.

Warum die völlige Unabhängigkeit (noch) nicht klappt

So vielversprechend die Zahlen sind: Ganz ohne Netzstrom kommt Ihr mit einem Balkonkraftwerk nicht aus. Im Winter sinkt die Produktion, und die aktuell verfügbaren Speicher sind eher für kurze Lade- und Entladezyklen ausgelegt. Strom aus dem Sommer für den Winter zu bevorraten? Noch viel zu teuer und technisch aufwendig. Neue Speichertechnologien, etwa auf Salzbasis, könnten hier in Zukunft Abhilfe schaffen – der chinesische Hersteller CATL hat bereits einen Durchbruch angekündigt.

Bis dahin bleibt ein realistisches Ziel: Mit einem Balkonkraftwerk könnt Ihr Eure Stromrechnung massiv reduzieren – auch wenn die Sonne nicht das ganze Jahr allein für Euch arbeitet.

Fazit: Ein kleiner Schritt zur großen Unabhängigkeit

Der Erfahrungsbericht zeigt: Balkonkraftwerke sind längst kein Nischenprodukt mehr. Sie können im Alltag bis zu 80 Prozent der Energie liefern – und machen Euch deutlich unabhängiger vom Netz. Vollständig autark wird es zwar nicht, aber für viele Familien ist der Sprung in Richtung Eigenversorgung schon jetzt spürbar. Wer also mit dem Gedanken spielt: Die Sonne hat definitiv mehr drauf, als Ihr vielleicht vermutet.

Apps & Mobile Entwicklung

Grafikkarten-Treiber für Arc: Intel 7028 unterstützt MGSD: Snake Eater (+Benchmark)

Intel hat einen neuen Grafikkarten-Treiber für die eigenen Arc-Grafikkarten zum Download bereit gestellt. Die unter der Versionsnummer „32.0.101.7028“ laufende Software bietet dabei Game-Ready-Support für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Test), das auf Intel-Grafikkarten eine schlechtere Leistung als gewöhnlich gezeigt hat.

Benchmarks zeigen keinen Leistungsunterschied

Der neue Treiber „7028“ bietet in Snake Eater in Messungen der Redaktion schlussendlich aber die gleiche Performance wie der Vorgänger „7026“. Die ältere Arc A770 auf Basis der Xe-Architektur zeigt zumindest ein Prozent mehr Bilder pro Sekunde. Die Arc B580 mit ihrem besseren Xe2-Design ist hingegen völlig unbeeindruckt von dem neuen Treiber beziehungsweise läuft ein Prozent langsamer. Wobei „1 Prozent“ bei derart niedrigen Frameraten noch nicht einmal ein halbes Bild pro Sekunde bedeutet, sodass dies im Bereich der Messungenauigkeit liegt.

Damit bleiben beide Arc-Grafikkarten nach wie vor hinter ihrer gewöhnlichen Leistung zurück. Die Arc B580 ist entsprechend klar langsamer in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater als die GeForce RTX 4060 und Radeon RX 7600. Das ist in Spielen mit der Unreal Engine 5 jedoch nichts ungewöhnliches, vermutlich ist eher eine Hardware-Limitierung in der Architektur Grund für das Abschneiden als eine fehlende Treiber-Optimierung.

Hell Is Us ist auch mit dabei

Abgesehen vom Spiele-Support für das neue Metal-Gear-Solid-Spiel ist der Treiber ebenso Game Ready für „Die Hölle sind wir“. Wer sich darüber wundert, was für ein Spiel das sein soll, ist zu Recht stutzig. Denn aus welchen Gründen auch immer hat Intel „Hell Is Us“ übersetzt, jedoch heißt das Spiel auch in Deutschland wie im Original „Hell Is Us“ und wird am 4. September erscheinen. Es kann aktuell ab 50 Euro auf Steam vorbestellt werden.

Abgesehen von den zwei neu unterstützten Spielen scheint der „7028“ keinerlei Änderungen mit sich zu bringen. Zumindest werden in den Release Notes keine genannt, das gilt auch für etwaige Fehlerbehebungen.

Der Intel 32.0.101.7028 kann wie gewohnt bei ComputerBase aus dem Download-Archiv heruntergeladen werden. Den knapp ein Gigabyte großen Treiber gibt es für Windows 10 sowie Windows 11 in der 64-Bit-Version.

Downloads

-

4,1 Sterne

Grafiktreiber für Intel-CPUs, dedizierte Grafikkarten und ältere Mainboards mit integrierter Grafik.

- Version 32.0.101.7028 Deutsch

- Version 32.0.101.7026 WHQL Deutsch

- +6 weitere

Apps & Mobile Entwicklung

Active Matter: Early Access des Extraction-Shooters startet im September

Active Matter ist der neue Extraction-Shooter der War-Thunder-Entwickler. Mit PvPvE-Elementen wird der Spieler auf die von der namensgebenden „Active Matter“ befallenen Karten geworfen. Dort heißt es sich sowohl gegen KI-Bedrohungen als auch echte Spieler durchzusetzen und mit erbeuteter Ausrüstung die Karte zu verlassen.

Tauch ein, überlebe, kämpfe, kehre zurück

Jeder Spieler hat seine Basis und kann sich dort auf Einsätze vorbereiten. Er kann dort Ausrüstung herstellen und einstellen, Munition erwerben und nachladen. Active Matter ist kein linearer Shooter, sondern fordert vom Spieler gewissenhafte Vorbereitung, weil jeder Einsatz der letzte für seine Ausrüstung sein könnte. Denn stirbt man, ist die mitgeführte Ausrüstung weg.

Dabei lauern Gefahren auf den von der Active Matter beeinflussten Karten überall: Übernatürliche Gestalten, bedrohliche Objekte und feindliche Spieler. PvPvE ist überall präsent.

Und der größte Feind ist man als Spieler oft selbst. Denn ein unbedachtes Nachladen führt zu einem halbleeren Magazin, das im nächsten Feuerkampf für ein schnelles Ableben sorgt.

Doch nicht immer muss das Umfeld etwas Schlechtes bedeuten. Active Matter verändert die Umgebung und ermöglicht Spielern Zugang zu ansonsten versperrten Bereichen. Eine Häuserwand hochklettern? Nichts Ungewöhnliches im Spiel. Und überall kann ein Portal lauern, das den Spielern zum großen Loot oder schnellen Ableben führt.

Aber um nicht gänzlich seinem Schicksal ausgeliefert zu sein, stellt das Spiel einem nicht nur eine große Auswahl an Waffen bereit. Auch nützliche Dinge wie Drohnen können helfen, feindliche Spieler und KI-Bedrohungen vorab ausfindig zu machen. Doch jede Handlung kann mit Konsequenzen einhergehen. Insbesondere der unbedachte Gebrauch von Schusswaffen kann schnell die Aufmerksamkeit auf einen lenken.

Vier Editionen zum Kauf

Active Matter ist kein Free2Play-Titel. Um es zu spielen, ist der Kauf einer von vier Editionen nötig. Neben unterschiedlichen Beigaben beinhalten alle Versionen Zugang zum am 9. September beginnenden Early Access. Was die Basisversion kostet, gibt Gaijin Entertainment erst zum Start des Vorabzugangs bekannt. Die teureren Versionen kosten 44,98 Euro, 71,97 Euro und 108 Euro. Auch findet sich bereits eine Steam-Seite, welche aktuell noch vom finalen Release in 2026 spricht.

Typisch für einen Extraction-Shooter verliert der Spieler beim Spieltod seine Ausrüstung. Entsprechend stehen Käufern der Premium-Editionen mehr Waffen und Ausrüstung zur Verfügung, aber auch Rezepte zum Herstellen neuer Gegenstände.

Systemanforderungen

Active Matter setzt auf die hauseigene Dagor Engine, die unter anderem auch Titel wie War Thunder befeuert. Die technische Basis wurde über die Jahre erweitert.

Im Falle des Extraction-Shooters sind für minimale Grafikeinstellungen und 30 FPS in Full HD ein fast 10 Jahre alter Intel Core-i5-6600 oder alternativ ein 4-Kern-Ryzen aus der ersten Generation nötig. Bei der Grafikkarte begnügt sich das Spiel mit einer Geforce GTX 1050 Ti oder Radeon RX 470. Intel-Arc-Nutzer benötigen mindestens eine A580 – die noch darunter angesiedelte Arc A310 ist viel zu langsam.

Am oberen Ende der Systemanforderungen steigt der Hardwarehunger des Spiels enorm. Für 4K mit 60 FPS und Ultra-Einstellungen soll es ein Ryzen 7 7800X3D respektive Intel Core-i7-14700K sein. Intel-Grafikkarten werden hier gar nicht mehr aufgeführt und auch von AMD wird die aktuelle Speerspitze in Form der RX 9070 XT benötigt. GeForce-Inhaber sind mit einer RTX 5080 dabei.

Das Spiel selbst unterstützt (noch) kein Raytracing, obwohl die Engine das kann und in War Thunder bereits gezeigt hat. DLSS 4.0 wird unterstützt. Weitere Plattformen wie Linux und das Steam Deck sind aktuell nicht bestätigt, grundsätzlich lauffähig ist die Dagor Engine aber auch auf dem freien Betriebssystem. Mit der Playstation 5 und Xbox Series X|S stehen noch zwei weitere Plattformen in den Startlöchern.

ComputerBase hatte auf der Gamescom 2025 die Gelegenheit Active Matter anzuspielen. Trotz seines Early-Access-Zustands verlief die Spielsitzung fehlerfrei und die Performance war gut. Das Spiel schaffte es ein Gefühl der ständigen Bedrohung und Gegnerpräsenz zu vermitteln. Unvorsichtiges Vorgehen führte schnell zum Ableben. Insgesamt macht das Anspielen Lust auf mehr.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WochePosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Social Mediavor 1 Woche

Social Mediavor 1 WocheRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenPhilip Bürli › PAGE online