Apps & Mobile Entwicklung

AMDs Prozedurale Synthese: Bäume Rendern neu gedacht

Forscher der Hochschule Coburg haben zusammen mit Mitarbeitern von AMD ein neues Verfahren zum Echtzeit-Rendern von Bäumen entwickelt, das den Bedarf an Texturen im VRAM extrem reduziert. Genutzt wird dabei das Konzept der prozeduralen Synthese um die Bäume in all ihren Eigenschaften komplett in Echtzeit zu erstellen.

Die Arbeit wurde kürzlich auf der Konferenz „High Performance Graphics 2025“ (PDF) vorgestellt. Die prozedurale Synthese (englisch: „procedural generation“) ermöglicht es, die Bäume in all ihren Eigenschaften komplett von einem Algorithmus in Echtzeit zu erstellen, ohne dass zuvor erstellte Texturen in den VRAM geladen werden müssen. Dabei werden praktisch alle relevanten Parameter berücksichtigt, die sich ein Entwickler wünschen könnte und nebenbei benötigt der Algorithmus noch verblüffend wenig Rechenzeit, um eine dichte Vegetation zu erschaffen.

Prozedurale Synthese ist keine neue Methode und wird bereits seit Jahrzehnten benutzt, um einzelne Aspekte von Videospielen mit minimalem Speicherbedarf zu erstellen. Beispiele sind die Schusswaffen im 2009 erschienen Borderlands, derer 17 Millionen Stück per prozeduraler Synthese erstellt werden. Auch No Man’s Sky nutzt die Methode für die Erstellung der vielen Planeten samt Flora und Fauna, um die mit über einer Trillion möglicher Planeten beworbenen „endlosen Weiten“ darstellen zu können.

Das Vorgehen ist dabei im Prinzip einfach: Anhand sorgfältig definierter Parameter, denen der Spieleentwickler nach Wunsch Werte zuweist, wird beim Start des Spiels die Landschaft synthetisiert. Das passiert nicht zufällig, sondern immer gleich, so dass der Entwickler die Kontrolle über alle Eigenschaften der Landschaft behält. Allerdings können die Werte, die einzelnen Teilen der Landschaft zugewiesen werden, vom Zufallsgenerator erstellt werden.

Mit der prozeduralen Synthese geht immer einher, dass VRAM eingespart wird, weil vorgefertigte Texturen durch die Synthese ersetzt werden. Das macht die Methode für Videospiele besonders interessant.

Was ist neu am Ansatz von AMD?

Bäume werden heutzutage bereits prozedural synthetisiert, der Vorgang benötigt pro Baum aber mehrere Sekunden und wird deshalb im Vorhinein für mehrere Level of Details (LOD) pro Baum erstellt und als Satz von Texturen abgespeichert. Im Spiel werden dann lediglich die Texturen geladen, für den einzelnen Baum muss nichts mehr berechnet werden. Da bei Grafikkarten die Größe und Geschwindigkeit des VRAMs in den letzten Jahren langsamer wuchs als die Rechenleistung, ist die Auslagerung der Arbeit in den VRAM aber immer weniger sinnvoll. Moderne, hochdetaillierte Spielewelten müssen im Gegenteil besonders sparsam mit VRAM-Belegung und Bandbreite umgehen.

Der Ansatz von AMD ist nun Entwicklern einen Baukasten zur prozeduralen Synthese von Bäumen zur Verfügung zu stellen, der nahezu alle Anwendungsfälle abdeckt und dadurch universell und besonders einfach zu benutzen ist. Der Ansatz basiert auf einem verhältnismäßig einfachen Modell für die Synthese von Stämmen und Zweigen von 1995, das durch zahlreiche Eigenschaften erweitert wurde um vollkommen realistische Bäume zu erzeugen. Mit mehreren graphischen Optimierungen wurde die Rechenzeit im Anschluss soweit reduziert, dass Echtzeit-Rendering möglich wird.

Hohe Realitätsnähe bei Form, Rinde und Blättern

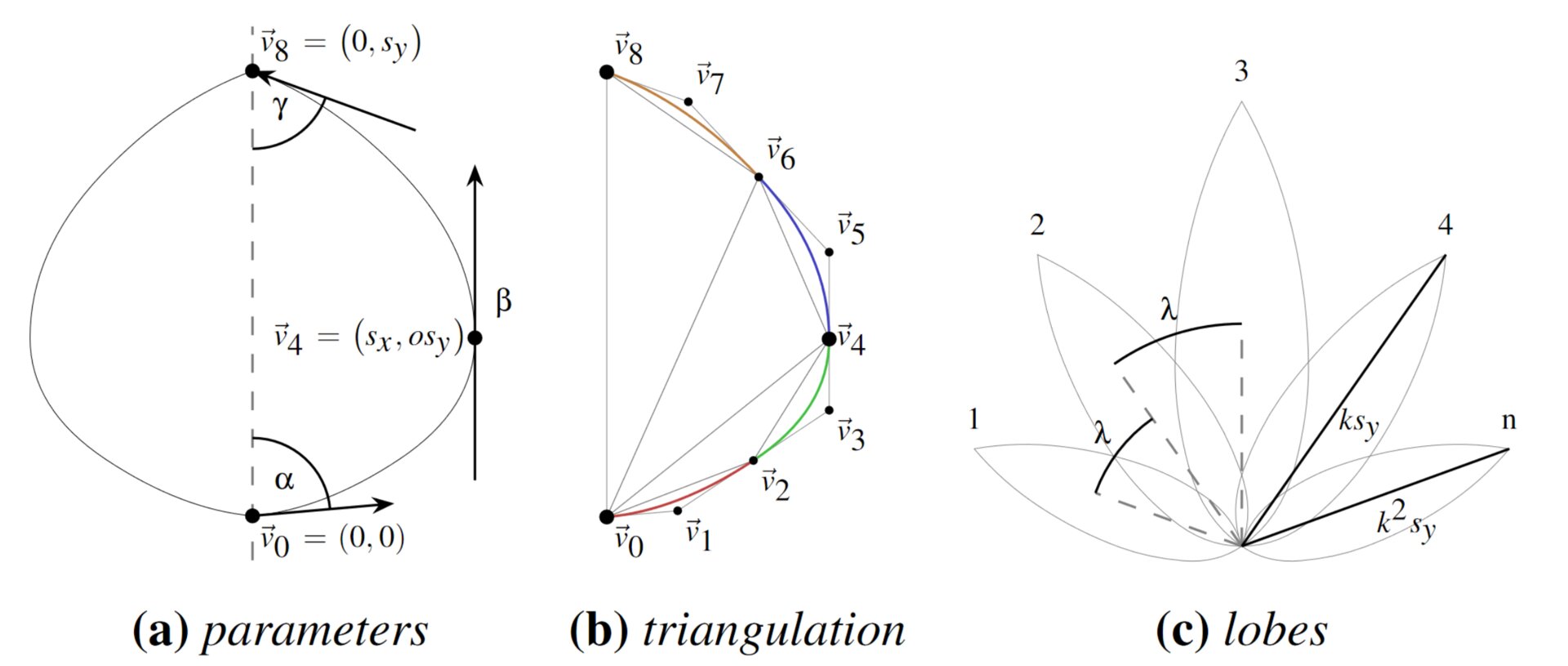

Das Modell erzeugt Stamm und Zweige in maximal vier Stufen, wobei Stufe 0 der Stamm ist und jede weitere Stufe dünnere abzweigende Äste erzeugt. Zusätzlich kommen als letzte Stufe die Blätter hinzu, die ursprünglich als Textur vorgesehen waren. Ein vertikaler Parameter erlaubt außerdem noch das Wachsen in Richtung Sonne beziehungsweise den Einfluss der Schwerkraft zu modellieren.

Von den Forschern um AMD wurde das klassische Modell um folgende Fähigkeiten erweitert: Die Darstellung von Blättern, Nadeln, saisonalen Veränderungen, gestutzten Ästen sowie Animationen (zum Beispiel bei Wind), weiche Übergänge an den Stämmen und prozedural erzeugte Höhenunterschiede auf der Oberfläche.

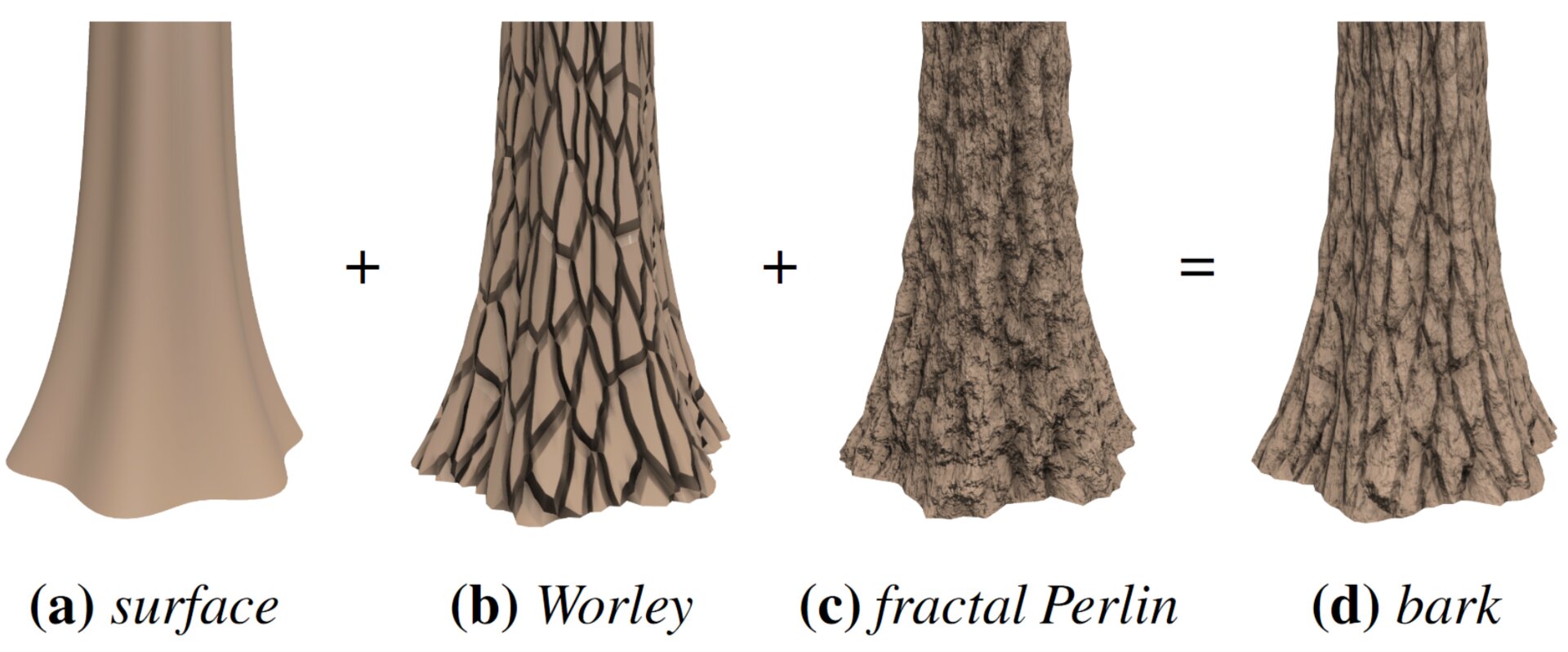

Um die Oberfläche der Bäume besonders realistisch zu gestalten, wird zuerst die Form des Baums geglättet. Denn da die Geometrie der Stämme beziehungsweise Äste mit sehr wenig Parametern definiert wird, ist sie verhältnismäßig grob. Das Modell interpoliert diese grobe Oberfläche als kubisch hermiteschen Spline, um nahtlose Übergänge zu ermöglichen.

Gleichzeitig gibt es einen aufwendigen Mechanismus, um Baumrinde realistisch darzustellen. Dazu wird unter Anderem auf Tesselation zurückgegriffen, allerdings wird zuvor aufwendig geprüft, welche Tesselation-Faktoren notwendig sind und wie stark diese genutzt werden müssen. Geht man nahe an einen Baum heran, wird die tesselierte Rinde durch eine mit prozedural erzeugten Höhenunterschieden geformte ersetzt. Das Verfahren wird als Summe bekannter Methoden nur kurz beschrieben, aber das Ergebnis ist definitiv beeindruckend.

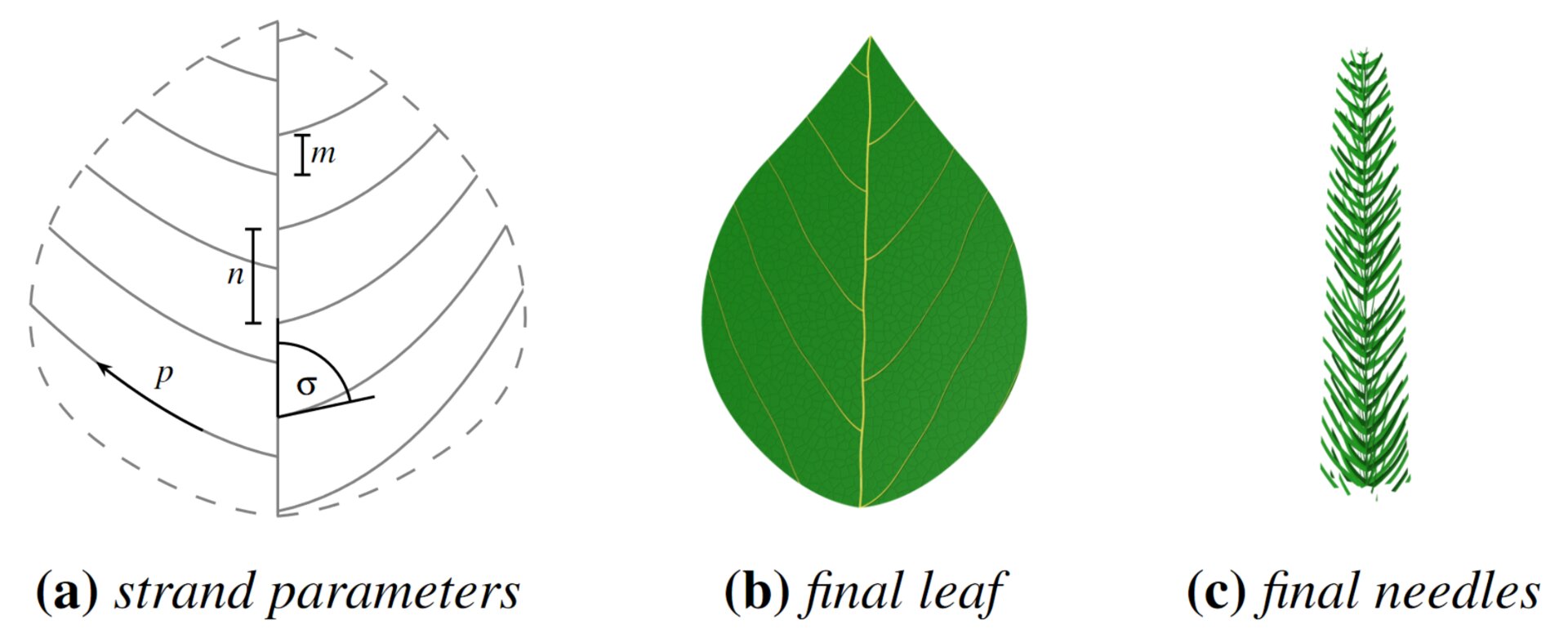

Für die Blätter wird ebenfalls auf umfangreiche Technik zurückgegriffen, um bei der Realitätsnähe keine Wünsche offen zu lassen. Der Entwickler definiert lediglich eine Blatthälfte mit drei Koordinaten und eine Anzahl von Lappen, aus denen sich das Blatt zusammensetzt. Der Algorithmus trianguliert daraus die Form und erstellt dynamisch ein LOD, das zur Distanz zwischen Blatt und Betrachter passt. Der Übergang zwischen verschiedenen LODs ist damit nicht mehr stufenweise, sondern nahtlos.

Geht man sehr nahe an ein Blatt heran, werden Parameter für die Blattadern, die Dicke des Blatts und dessen Oberfläche genutzt, um prozedural eine detaillierte Darstellung zu erzeugen. Bei Nadelbäumen werden diese Blattader-Parameter als Nadeln interpretiert.

Saisonale und physikalische Veränderungen

Wer der Meinung ist, dass mit Stamm, Zweigen und Blättern alles getan ist, greift zu kurz. Das neue Modell unterstützt außerdem noch die Veränderungen der Bäume mit den Jahreszeiten, Animationen zur Interaktion mit Wind sowie weitere Anpassungen.

Für die Jahreszeiten gibt es einen eigenen Parameter, der automatisch die Anwesenheit von Blättern (Winter vs. Sommer) sowie deren Anzahl (graduelles Fallen der Blätter im Herbst) steuert.

Im Winter fehlen Blätter, während die Nadeln eine gefrorene Oberfläche bekommen. Schnee auf den Ästen wird per Höhenunterschied in vertikaler Richtung eingestellt, wobei die zugewonnene Oberfläche die Materialeigenschaften (Farbe, Verhalten) von Schnee bekommt. Gleichzeitig wird der Parameter für die Schwerkraft erhöht, so dass sich Zweige nach unten biegen.

Im Frühling werden Blüten synthetisiert, die mit dem gleichen Algorithmus wie Blätter, aber mit mehr Lappen und in Ringform, erzeugt werden. Im Sommer wird eine zufällige Menge der vorher erschienenen Blüten zu Früchten, die eine tesselierte Oberfläche erhalten. Neben dem Verschwinden von Blättern ändert sich im Herbst auch deren Farbe graduell. Die Blätter verschwinden dabei nicht gleichzeitig sondern bekommen zufällig einen zeitlichen Versatz zugewiesen.

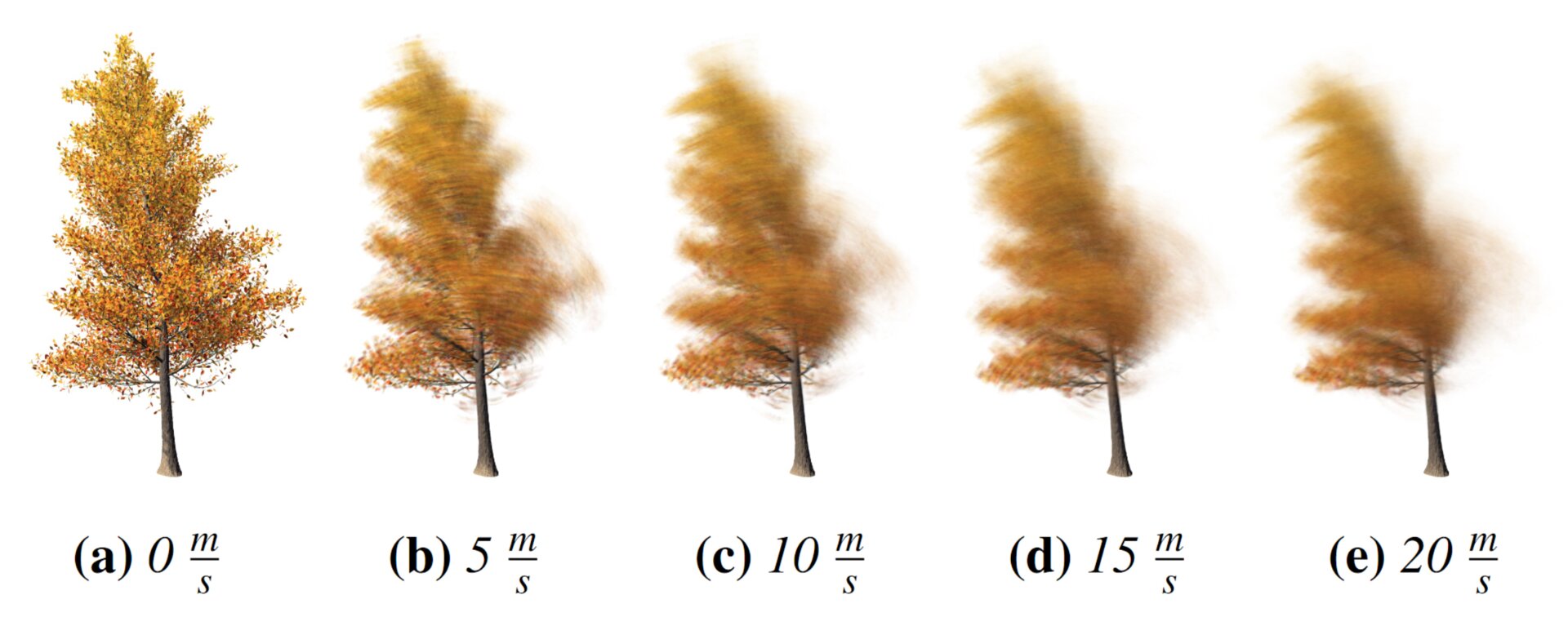

Bewegung im Wind in Abhängigkeit von Windstärke und -Richtung wird beim Erzeugen des Baums berechnet. Dazu werden alle synthetisierten Elemente vom Wind weggedreht, wobei die Drehung chaotisch oszilliert, um die Dynamik der Bewegung darzustellen. Die Stärke der Oszillation hängt von Länge und Dicke der Äste ab.

Als letzte Qualitätsmaßnahme können Äste per Raytracing Algorithmus einen Strahl in Wachstumslänge aussenden. Trifft der Strahl in kurzer Distanz auf ein Objekt, wird der Ast entsprechend gekürzt. Dadurch wird verhindert, dass Bäume durch andere Objekte durchgehen, das sogenannte Clipping.

Wie funktioniert das in Echtzeit?

Um effizientes Rendern dieser Bäume zu ermöglichen, werden zwei neue Funktionen von DirectX 12 benutzt: Work Graphs und dessen Funktion Mesh Nodes, die beide erst 2024 vorgestellt wurden. Work Graphs beschreibt die Möglichkeit, dass eine Rechenaufgabe (Shader) selbstständig neue Aufgaben erzeugt. Dadurch sind weniger Umwege zur CPU zur Abfrage neuer Befehle notwendig und die GPU wird in gewisser Weise autonom. Das hat Vorteile bei rekursiven Strukturen oder wenn man einen Teil der Grafik bis zu einem gewünschten Detaillevel Stück für Stück aufbauen möchte.

Dabei wird hier besonders clever vorgegangen: Um Overhead zu vermeiden wird nicht jeder Teil des Baums in einen eigenen Shader gepackt, sondern Aufgaben werden so gebündelt, dass die typischen 32 Werte pro Befehlskette (Wave32) erfüllt werden. Analog wird bei der Berechnung der Blätter vorgegangen, so dass genug Blätter pro Befehl berechnet werden müssen um die Rechenwerke auszulasten.

Diese Work Graphs waren bislang nur innerhalb von Compute-Aufgaben möglich. Zur Nutzung im Umfeld der Spielegrafik benötigte es also eine zusätzliche Funktion, die das Ergebnis entgegen nahm und an den Rasterizer zur Bildausgabe schickte. Für kleinteilige Aufgaben gab es dadurch zusätzlichen Overhead. Mesh Nodes setzt an der Stelle an und ermöglicht es, einem autonom aufgerufenen Shader direkt Ergebnisse an den Rasterizer zu schicken.

Bevor Teile eines oder ein ganzer Baum synthetisiert werden, wird Culling durchgeführt. Culling ist eine Prüfung, ob die zu erstellenden Objekte im Sichtfeld des Betrachters liegen. Ist das nicht der Fall, wird das Objekt übersprungen. Das Ganze geschieht als generationenübergreifendes Culling, das heißt alle nachfolgenden Teile werden bei der Prüfung berücksichtigt, damit nicht eine Blattspitze am Ende doch sichtbar wäre und so Lücken beim Überspringen entstehen könnten. Das Culling erlaubt so die volle Bildtreue bei gleichzeitig gesparten Ressourcen.

Bei den Blättern, die zahlenmäßig sicher am meisten vorhanden sind, wird aggressiv das oben beschriebene, nahtlose LOD angepasst. Ist der Betrachter sehr weit weg, wird automatisch die Anzahl der gezeigten Blätter reduziert, um Rechenaufwand zu sparen. Damit der Unterschied nicht auffällt, werden die Blätter, die auch bei großer Distanz stehen bleiben, langsam größer während die, die verschwinden, langsam kleiner werden. Bei Blättern mit mehreren Lappen verschmelzen diese mit wachsender Distanz zu einem.

Als Letztes wird zum Erreichen einer bestimmten Framerate eine dynamische Detailstufe ähnlich wie die Algorithmen für Super Resolution von AMD und Nvidia vorgeschlagen. Diese ist allerdings nicht pixelbasiert, sondern das LOD der Bäume wird nahtlos von Frame zu Frame innerhalb vom Entwickler vorgegebener Grenzen hoch- beziehungsweise heruntersetzt. Die einzelnen Parameter, die sich in der Qualität ändern dürfen, können priorisiert werden, so dass die unwichtigsten Details zuerst reduziert werden. Die maximale Änderungsrate der Darstellungsqualität kann ebenfalls festgelegt werden, um abrupte Qualitätsverluste zu vermeiden.

Das Demobeispiel im Video

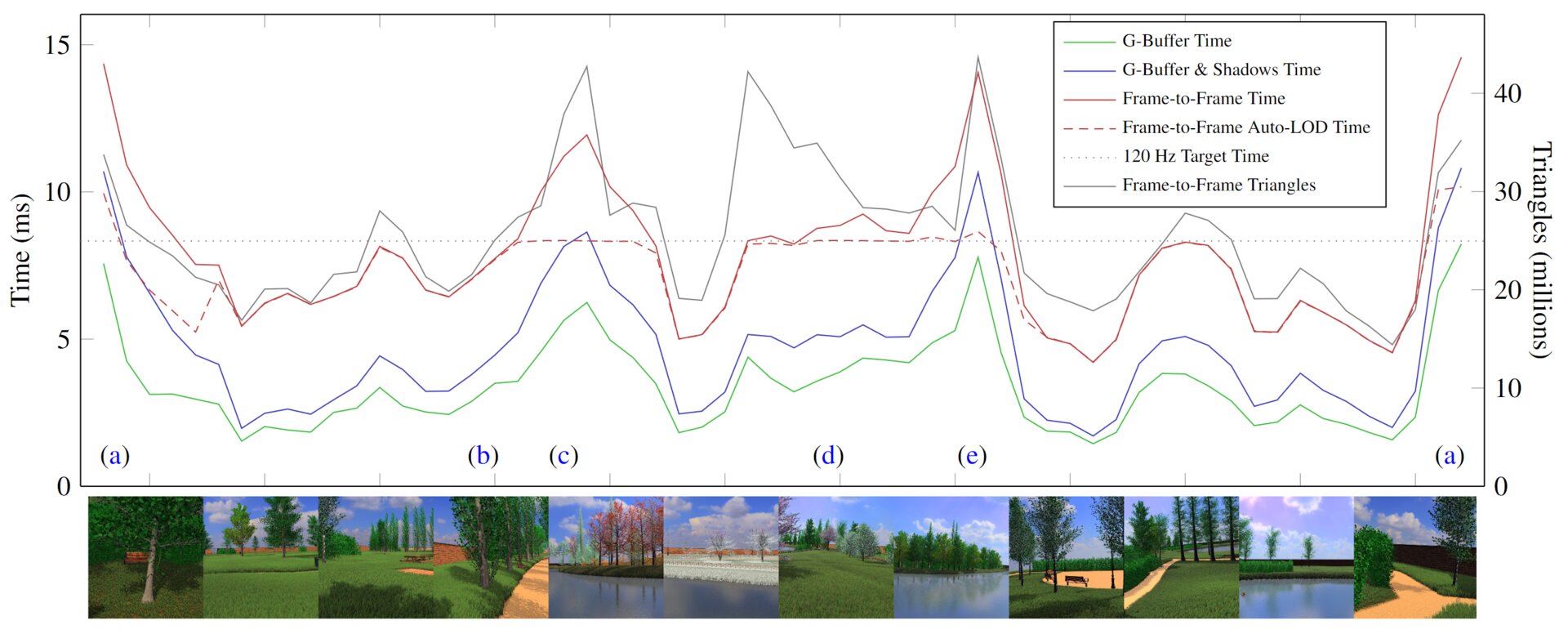

Die Forscher haben eine Benchmarkszene mit 1.200 Bäumen, die den Park Ørstedsparken in Kopenhagen nachbildet, erstellt. Sie wurde auf einer AMD Radeon RX 7900 XTX gerendert. Im Video zeigen sie diese sowie die verschiedenen Funktionen des Tools.

Der Benchmark wird von den Forschern abschließend umfassend analysiert. Um zu zeigen, wie viel VRAM eingespart wurde, rechnen die Forscher vor, dass eine vergleichbare Szene aus statischen Texturen knapp 35 GiB an Speicher belegen würde. Zusätzlich genutzte Features wie mehrere LODs, saisonale Veränderungen und Wind würde die Menge weiter erhöhen. Die Parameter, aus denen die gesamte Szene prozedural synthetisiert wurde, benötigen aber nur 51 KiB. Das sind etwa 704 Bytes pro Baum.

Die Forscher erwähnen allerdings auch, dass die komplexen Shaderstrukturen insbesondere beim Work Graph zusätzlich 1,5 GiB an Speicher verbrauchen. Dieser Speicherbereich steht nach dem Renderschritt zwar wieder zur Verfügung, ganz so enorm wie anderswo berichtet ist die Ersparnis an VRAM aber nicht.

An Geschwindigkeit mangelt es der Szene nicht. Im Durchschnitt werden nur 3,13 ms gebraucht, um die Bäume komplett zu erstellen. Mit Geometrie-Buffer und Schatten werden es 4,72 ms. Die gesamte Szene mit Gras, Umgebungsverdeckung, Reflexionen und TAA benötigt 7,74 ms und liegt damit unterhalb der 8,33 ms, die für eine Framerate von 120 Hz zur Verfügung stehen. Allerdings wird das je nach Komplexität der Szene über- beziehungsweise unterschritten. Wird hingegen das automatische LOD aktiviert, bleibt die Bildrate auch in den schwierigsten Szenen bei 120 Hz, bei entsprechenden Detailverlusten.

Fazit

Schon mehrfach wurden in der Vergangenheit einzelne Aspekte eines Videospiels mit Prozeduraler Synthese erstellt. Der hier von den Forschern der Universität Coburg und AMD gewählte Weg, Bäume komplett prozedural erzeugbar zu machen, ist neuartig, da den Spieleentwicklern direkt ein Tool zur Verfügung gestellt wird. Die Bäume belegen im Anschluss kaum noch Platz im VRAM, nur während der Berechnung wird welcher benötigt. Dabei läuft zumindest die von den Forschern gezeigte Benchmarkszene mit dutzenden Bäumen gleichzeitig im Blickfeld sehr flüssig.

Wie ist nun die Qualität der erstellten Bäume? Zugegeben ist die Darstellung stellenweise noch durchwachsen. Beim Betrachten des Demovideos fällt mehrfach auf, dass insbesondere die Blätter auf mittlerer Distanz recht zweidimensional wirken. Viele Bäume in größerer Distanz wirken dagegen überzeugend, ebenso wie einzelne Elemente von nahem, wenn die höchste Detailstufe greift. Deswegen scheint es dem Autor wahrscheinlich, dass letzten Endes eine Kombination aus prozeduraler Synthese und vorgefertigten Texturen in Zukunft zum Einsatz kommen wird. So könnten einzelne Bäume noch mit Texturen bedacht werden, während größere Ansammlungen mit AMDs neuem Ansatz schlank und schnell berechnet werden.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

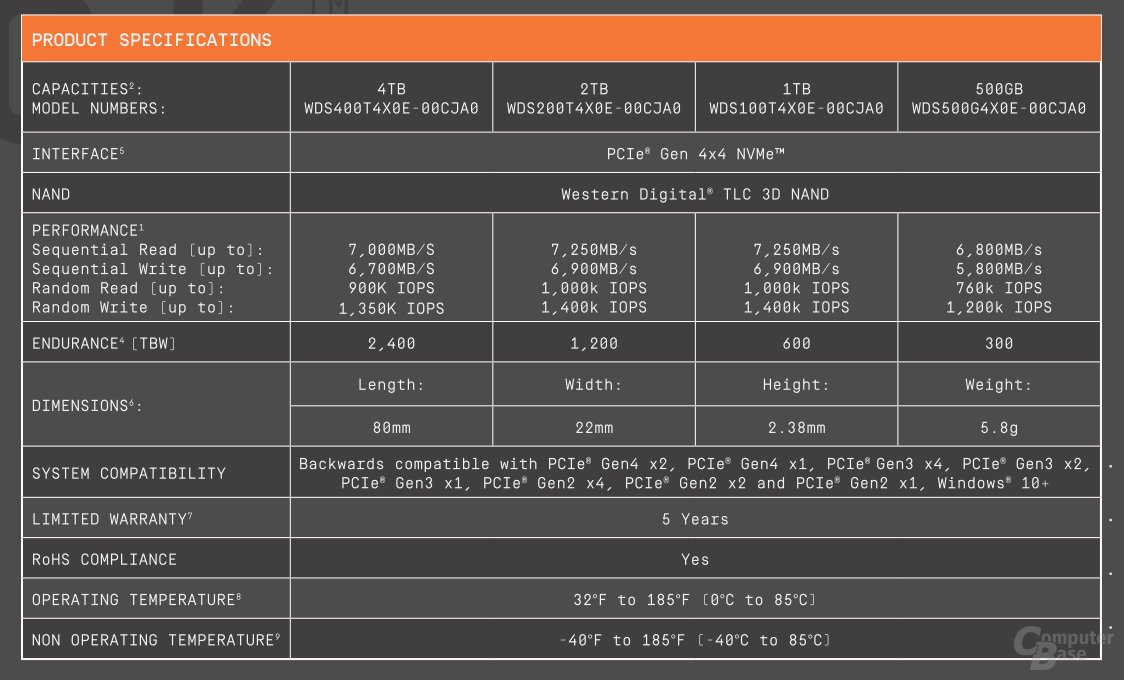

WD_Black SN7100X: Das „X“ steht für Xbox-Ally-Lizenz, sonst ändert sich nix

Gerade erst fiel der Startschuss für Vorbestellungen der Xbox-Handheld-Konsolen ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X, schon folgen die ersten Speicherprodukte mit offizieller Lizenz. SanDisk verpasst der WD_Black SN7100 dafür einfach ein „X“ und so wird sie zur WD_Black SN7100X. Eine microSD-Karte gibt es obendrein.

Aus SN7100 wird SN7100X

Bei der heute vorgestellten WD_Black SN7100X handelt es sich um die bisherige WD_Black SN7100 wie der Vergleich der Datenblätter mit identischen Spezifikationen aufzeigt. Das „X“ steht lediglich für die offizielle Lizenzierung für den Einsatz in ROG Ally (X). Die Serie ist zudem auf Modelle mit 2 TB und 4 TB begrenzt.

Die Preise der SN7100X im Hersteller-Shop liegen zur Stunde bei 143 Euro für 2 TB und 275 Euro für 4 TB. Die SN7100 ohne Xbox-Lizenz liegt bei 134 Euro für 2 TB und 270 Euro für 4 TB.

Ob mit oder ohne „X“: Die PCIe-4.0-SSDs besitzen einen 4-Kanal-Controller ohne eigenen DRAM-Cache und setzen auf den schnellen und effizienten BiCS8-TLC-Flash von SanDisk.

Es spricht aber nichts dagegen, eine beliebige andere SSD im Formfaktor M.2 2280 im ROG Xbox Ally (X) einzusetzen, die PCIe und NVMe unterstützt.

Eine Speicherkarte gibt es auch

Außerdem legt SanDisk microSD-Karten mit Xbox-Ally-Lizenz neu auf. Diese sind mit 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speichervolumen zu Preisen von 58 Euro, 120 Euro oder 240 Euro erhältlich. SanDisk verspricht bis zu 200 MB/s beim Lesen und 140 MB/s beim Schreiben.

Auch für Nintendo Switch lizenzierte Speicherkarten hat SanDisk im Programm. Technisch unterscheiden sich diese nicht vom herkömmlichen Portfolio. Zum kleinen Aufpreis erhält der Kunde auch hier nur die absolute Gewissheit, dass der Speicher mit der jeweiligen Spielkonsole funktioniert. Es können aber selbstverständlich auch kompatible Speicherkarten ohne Lizenz eingesetzt werden. Das bestätigt übrigens SanDisk selbst auf seinen Produktseiten.

Apps & Mobile Entwicklung

Lidl verkauft ab Mittwoch einen Akku-Bohrschrauber mit Zubehör unter 30 Euro!

Ein Blick in den aktuellen Lidl-Prospekt kann sich wirklich lohnen. Denn ab Mittwoch verkauft der Discounter ein Werkzeug, dass Euch nicht nur den Aufbau von Möbeln deutlich einfacher macht, sondern direkt mit passendem 20-V-Akku angeboten wird. Allerdings müsst Ihr hier wirklich schnell sein.

Der Discounter Lidl bringt unter der Eigenmarke Parkside, die mittlerweile sogar mit dem bekannten Terminator-Schauspieler und ehemaligem US-Senator Arnold Schwarzenegger wirbt, regelmäßig Werkzeug in die deutschen Märkte. Auch Online findet sich eine große Bandbreite der Geräte, die vor allem bei Heimwerkern aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses äußerst beliebt sind. Ab Mittwoch legt Lidl allerdings nochmal einen drauf. Denn im aktuellen Lidl-Prospekt sorgt ein Akku-Bohrschrauber samt Akku für 24,99 Euro* für Aufsehen.

Akku-Bohrschrauber für 25 Euro – Das bietet Euch

Im Angebot befindet sich der PABS 20-Li G8*. Habt Ihr nicht das gesamte Parkside-Portfolio im Kopf, wovon ich jetzt mal stark ausgehen möchte, erklären wir Euch, was es mit dem Gerät auf sich hat. Ihr bekommt hier ein komplettes Starterset geliefert, dass aus dem Akku-Bohrer samt 20-V-Akku, Ladegerät und 17-teiligen Bits- und Bohrer-Set besteht.

Lidl gibt an, dass Ihr mit dem Gerät nicht nur Holz, sondern auch Metall, und Kunststoff durchbohren könnt. Auch zum Schrauben soll sich das Werkzeug eignen. Mit einer Leerlaufdrehzahl von 22.000 min und 25 stufenlos steuerbaren Drehmomentstufen bietet der PABS 20-Li G8 definitiv genug Power für den Heimgebrauch. Über „Cell Balancing“ soll zudem die Akku-Laufzeit erhöht werden. Dabei beträgt der Bohrdurchmesser maximal 30 mm in Holz und 13 mm in Metall, während die Bohrfutterkapazität mit 1,5 – 13 mm im Normalbereich liegt.

Das Lidl-Angebot im Kurz-Check

Wie bereits erwähnt bekommt Ihr das Gesamtset ab Mittwoch direkt im Lidl in Eurer Nähe für 24,99 Euro* geboten. Das ist für einen Akku-Bohrschrauber samt Akku ziemlich günstig. Für übliche Heimwerkerarbeiten, also beispielsweise das Bohren von Löchern zum Anbringen von Regalen oder das Festschrauben von Möbeln, hat der Discounter-Schrauber zudem ausreichend Leistung. Auch online soll das Gerät verfügbar sein. Zumindest zum Zeitpunkt des Schreibens, also am 29. September, ist er das jedoch nicht. Aber es gibt auch Alternativen.

Akku-Bohrer bei Lidl vergriffen? Wir haben drei Alternativen!

Seid Ihr lediglich auf der Suche nach einem Werkzeug, um Dinge zu fixieren und festzuschrauben, muss es gar nicht der Akku-Bohrschrauber sein. Denn Lidl verkauft im Online-Shop auch einen 12-V-Akkuschrauber*. Der PBSAE 12 A1 kommt ebenfalls mit Akku und USB-Ladekabel zu Euch nach Hause und kostet gerade einmal 26,99 Euro.

Alternativ findet Ihr bei Amazon aktuell auch zwei spannende Deals. Zum einen bekommt Ihr hier einen Akku-Bohrschrauber geboten, der es problemlos mit der Lidl-Variante aufnehmen kann. Tatsächlich ähnelt sich das Datenblatt in vielen Punkten und auch beim Design erkennt man kaum Unterschiede. Dank eines Gutscheins auf der Produktseite bekommt Ihr den Fahefana-Akku-Bohrschrauber jetzt für 27 Euro*.

Soll es doch mehr Power sein oder legt Ihr großen Wert auf bewährte Qualität, gibt es auch den Makita DDF482RFJ samt 2 Akkus* und Transportkoffer derzeit im Angebot. 183,60 Euro verlangt Amazon noch für das elektrische Werkzeug, was einer Ersparnis von 35 Prozent gegenüber der UVP entspricht. Nachfolgend haben wir Euch die drei Alternativen noch einmal aufgelistet:

Neben den Werkzeugen hat Lidl aktuell auch den Herbst-Sale* gestartet. Hier findet Ihr auf eine große Auswahl an Produkten bis zu 65 Prozent Rabatt.

Wie ist es bei Euch? Bevorzugt Ihr einen bestimmten Hersteller? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit Parkside gemacht? Lasst es uns wissen!

Apps & Mobile Entwicklung

Server-SSDs: Samsung über PM1763 mit PCIe 6.0, 512 TB und Z-NAND Gen 7

Auf einer Fachkonferenz haben Hersteller der Flash-Speicher-Branche über kommende Produkte gesprochen. Samsung kündigte an, dass die PCIe-6.0-SSD PM1763 Anfang 2026 erscheint. Bis 2027 möchte Samsung zudem eine SSD mit 512 TB Speicherplatz anbieten können. Außerdem wurde die Entwicklung der siebten Generation Z-NAND bestätigt.

Samsungs erste PCIe-6.0-SSD kommt Anfang 2026

Die Ankündigungen erfolgten im Rahmen des Global Memory Innovation Forum (GMIF2025) in China. Samsung Electronics wurde dort durch Kevin Yoon vertreten, der als Chief Technology Officer in Samsungs Speichersparte tätig ist. Laut Medienberichten hat Yoon den Termin für das Erscheinen der zuvor angekündigten PCIe-6.0-SSD PM1763 auf Anfang 2026 eingegrenzt. Für die PM1763 hatte Samsung kürzlich einen Award auf dem Event Future of Memory and Storage 2025 erhalten.

Zu der SSD im Formfaktor E1.S liegen bisher nur wenig Details vor. Samsung spricht zumindest von einem 16-Kanal-Controller und einer Verdoppelung der Leistung. Via PCIe 6.0 x4 könnte sich der maximale Durchsatz im Bereich von rund 30 GB/s bewegen, sofern die Schnittstelle ausgereizt wird. Die Leistungsaufnahme soll bei 25 Watt liegen und die Energieeffizienz um 60 Prozent steigen.

Sehr wahrscheinlich ist die Vergleichsbasis in der Samsung PM1753 zu suchen, auch wenn es in dem Bericht nicht erörtert wird. Diese PCIe-5.0-SSD schafft 14,8 GB/s und 3,4 Millionen IOPS.

Micron hatte Ende Juli seine erste PCIe-6.0-SSD in Form der Micron 9650 mit 28 GB/s vorgestellt, die bereits bemustert wird. Samsung dürfte ähnlich soweit sein, wenn Anfang 2026 der Marktstart erfolgen soll.

In zwei Jahren will Samsung bei 512 TB ankommen

Während bei der PM1763 klar der Leistungsaspekt im Vordergrund steht, läuft parallel die Entwicklung von SSDs mit noch mehr Speichervolumen weiter. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wolle Samsung zunächst 256 TB mit PCIe 5.0 und dann 512 TB mit PCIe 6.0 anbieten.

Hier ist der Einsatz von QLC-Speicher sehr wahrscheinlich. Obgleich Samsung mit der jüngsten QLC-Generation (V9) angeblich Probleme hat, die aber nächstes Jahr behoben sein sollen.

Mit 512 TB planen aber natürlich auch andere Hersteller und SanDisk hat diese Marke ebenfalls für 2027 auf der Roadmap stehen.

Z-NAND in 7. Generation

Vor rund 6 Wochen wurde gemunkelt, dass Samsung den auf niedrige Latenzen getrimmten Z-NAND, eine spezielle Form von 3D-NAND, wieder zurückbringen wird. Eine neue Generation wird erwartet, auf die GPUs Direktzugriff erhalten sollen.

Genau das wird jetzt noch einmal bestätigt. Angeblich sei Samsung bereits bei der 7. Generation Z-NAND angekommen. Die Weiterentwicklung lief demnach still und leise weiter. Vor Jahren hatte Samsung mit der Z-SSD auf Basis von Z-NAND eine Nische bedient.

Mit den wachsenden Anforderungen der KI-Rechenzentren könnte diese Form von Storage Class Memory ihren Höhepunkt erleben. Das Gegenstück von Kioxia heißt XL-Flash. Außerdem arbeiten SanDisk und SK Hynix noch an der Standardisierung des High Bandwidth Flash (HBF).

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen