Apps & Mobile Entwicklung

Aqara Doorbell Camera Hub G410 im Test

Nach dem sehr guten Camera Hub G5 Pro schickt Aqara nun ein ganz neues Konzept ins Rennen. Der Doorbell Camera Hub G410 möchte kabelgebunden oder batteriebetrieben vor Eurer Haustür Platz finden. Und ermöglicht dank Gesichtserkennung eine besonders smarte Identifizierung von Besuchern. Ob die Idee aufgeht und warum die smarte Türklingel im Test erst für Unmut sorgte, erfahrt Ihr hier.

Pro

- Fantastische Smart-Home-Integration dank Matter und Thread

- Solide Bildqualität

- Gesichtserkennung funktioniert

- Auch ohne Cloud nutzbar, microSD-Karte bleibt sicher im Haus

- Gong fungiert auch als Smart-Home-Hub mit ZigBee-Unterstützung

Contra

- Nur IPX3-Zertifizierung

- Eher hohe Latenz bei 2-Wege-Audio

- Voller Funktionsumfang nur im Cloud-Abo

Aqara Doorbell Camera Hub G410: Alle Angebote

Preis & Verfügbarkeit

Der Aqara Doorbell Camera Hub G410 ist seit Anfang Juli zu einem UVP von 152,99 Euro in den Farben Grau und Schwarz im Handel erhältlich. Derzeit gibt es jedoch 15 Prozent Rabatt, wodurch Ihr schon für 129,99 Euro an die smarte Türklingel kommt. Doch nicht nur das: Über unseren Code NEXTG410 spart Ihr sogar 20 Prozent auf die UVP – und das sowohl bei Amazon als auch im offiziellen Hersteller-Shop. Nutzt Ihr also unseren Gutschein, spart Ihr noch einmal mehr und landet am Ende bei nur 122,39 Euro.

Design & Einrichtung

| Design & Einrichtung | |

|---|---|

| Größe |

|

| Gewicht |

|

| IP-Zertifizierung | |

| Halterung |

|

Der Doorbell Camera Hub G410 besteht nicht nur aus einem Gerät. Bei der Einrichtung müsst Ihr daher einmal die Kamera- und Klingeleinheit anbringen und noch einen Gong fest mit einer Stromverbindung versorgen. Dabei fungiert der Gong als Bridge und ist das Gerät, das sich mit Eurem WLAN verbindet. Hier finden wir zudem auch einen microSD-Kartenslot, auf dem wir Videos speichern können. Dies hat den Vorteil, dass die Videos immer sicher in der Wohnung bleiben und nicht wie bei vielen smarten Überwachungskameras von Einbrechern entwendet werden können.

In unserem Test hat uns diese Einrichtung allerdings zunächst ein wenig verwirrt. Denn wir haben den Gong nicht dauerhaft am Strom gelassen und waren dann verwundert, warum die Türklingel die Verbindung zum WLAN verliert. Ein Fehler unsererseits, den wir Euch hiermit ersparen wollen. Kommen wir also zum Design der Türklingel.

Die Klingeleinheit könnt Ihr wahlweise über Batterien betreiben oder fest mit dem Stromnetz verbinden. Dabei könnt Ihr in vielen Fällen Eure bestehende Klingel abschrauben und die offengelegten Kabel mit der neuen Klingel verbinden. Da wir die Klingel in einem Mehrfamilienhaus getestet haben, war das nicht möglich. Daher haben wir die Türklingel mit Batterien genutzt.

Aqara stattet die Türklingeleinheit mit einer abnehmbaren Rückenplatte aus, die wir fest anbohren oder ankleben können. Bequem ist dabei, dass die Schraube, die seitlich unter einer Gummiabdeckung sitzt, nicht rausfällt, sondern beim Herausschrauben stecken bleibt. Der Gong hingegen verfügt nur über eine Klebefläche auf der Rückseite. Da er mit 70 g sehr leicht ist, ist das allerdings kein Problem. Problematisch kann aber das mitgelieferte USB-C-Kabel sein – das Flachkabel ist lediglich 1 m lang. Womöglich müsst Ihr daher ein anderes nutzen, verliert dann aber den Vorteil, das Kabel unter Türen oder durch Schränke legen zu können.

Darüber hinaus ist das Gerät nicht vollkommen wasserdicht. Es ist aber immerhin nach IPX3 gegen Sprühwasser geschützt und sollte dadurch Regen standhalten. Ein wenig mehr Sorgfreiheit hätte eine höhere IP-Zertifizierung aber gebracht. Was Aqara dann aber noch mitliefert, ist einen Plastikblock zum Anwinkeln der Türklingel. Dieser winkelt die Kamera seitlich in einem Winkel von ca. 45 Grad an.

Doppelrolle als Matter- und Zigbee-Hub

| Software | |

|---|---|

| Smart-Home-Unterstützung |

|

| Matter-Unterstützung? | |

| Übertragungsstandards |

|

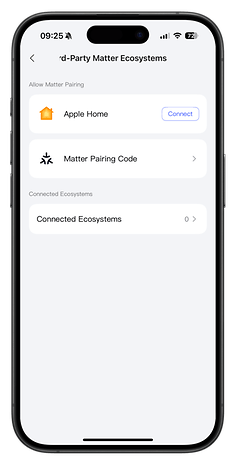

Aqara hat schon in vorherigen Testbericht mit Matter-Support bei seinen Smart Home Geräten überzeugt. Nun findet mit dem Gong des Doorbell Camera Hub G410 ein besonders kompaktes Gerät seinen Einzug in unser Smart-Home, das ebenfalls als Matter-Controller, Thread Border Router und Zigbee-Hub fungiert. Dadurch sparen wir uns die proprietären Bridges anderer Hersteller. Ich könnte etwa meine Tado-X-Thermostate (zum Test) über den Aqara-Hub verbinden und habe so eine freie Steckdose in der Wohnung. Thread unterstützt der Smart-Home-Hub ebenfalls – eine solche Kompatibilität wünscht man sich wirklich von allen Alternativen.

Der Camera Hub G410 lässt sich zudem in die Smart-Home-Ökosysteme von Amazon, Google, Samsung und Apple einbinden. Besonders interessant ist, dass wir den Video-Feed auch über das quelloffene System von Homeassistant abgreifen können. Wer sich für das Ökosystem von Aqara entscheidet, genießt aber noch ein paar Vorteile.

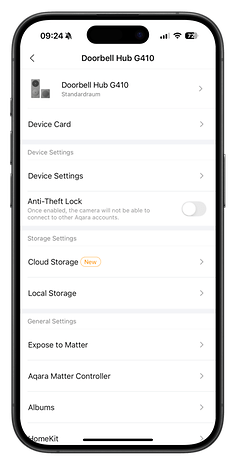

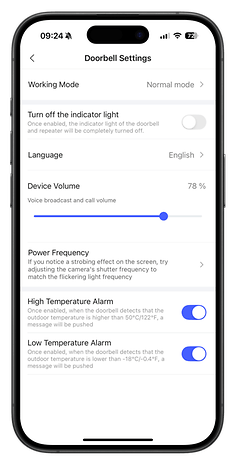

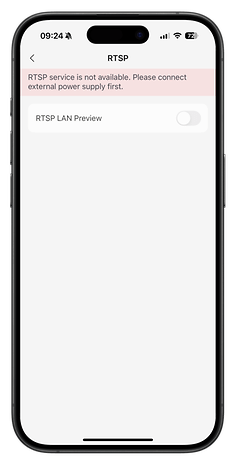

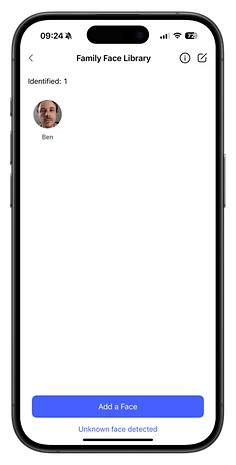

Denn die Aqara-App erweitert den Funktionsumfang um eine Gesichtserkennung, Maskierungsfunktionen für das Kamerabild sowie 2-Wege-Anrufe mit Stimmverzerrung für mehr Privatsphäre. Zusätzlich kann vieles davon dadurch sogar im Kontext von Smart-Home-Automationen genutzt werden. Wenn die Türklingel etwa Euer eigenes Gesicht erkennt, kann sie eine individualisierte Begrüßung abspielen und automatisch ein verbundenes Smart-Lock entsperren. Oder sie lässt kompatible Lampen bei erkannten Gesichtern grün und bei fremden Personen rot leuchten. Hier sind viele, mehr oder weniger sinnvolle, Ideen denkbar.

Aqara zeigt aber mal wieder, dass sie Smart-Home verstanden haben. So ist es meiner Meinung nach immer von Vorteil, die eigenen Produkte möglichst kompatibel und offen zu gestalten. Auch wenn sich Kunden dann vielleicht auch für die Geräte anderer Hersteller entscheiden, ist die Zufriedenheit mit Geräten wie dem Camera Hub G410 höher. Und vielleicht kauft man sich das Aqara-Produkt ja auch genau aus diesem Grund für ein herstellerfremdes Ökosystem.

Videoqualität, Erkennungsfunktionen und 2-Wege-Audio

| Bildqualität | |

|---|---|

| Kameraauflösung | |

| Sichtfeld | |

| Videoauflösung | |

| Sensorgröße | |

| Nachtsicht | |

| Speicher | |

| Externer Speicher | |

| NAS-Unterstützung? |

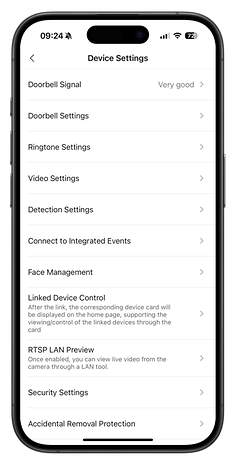

Kommen wir zu den technischen Eigenschaften des Doorbell Camera Hub G410 sowie zu den Erkennungsfunktionen. Die maximale Auflösung der verbauten Videokamera beträgt 2K und deckt ein 175° weites Sichtfeld ab. Damit lieferte die Kamera tagsüber sehr klare Aufnahmen und sollte neben dem direkten Bereich vor Eurer Haustür auch noch Einfahrten oder einen Teil der Straße abdecken. In Kombination mit der 24/7-Aufnahmefunktion kann die Doorbell sogar eine Doppelrolle als smarte Überwachungskamera einnehmen.

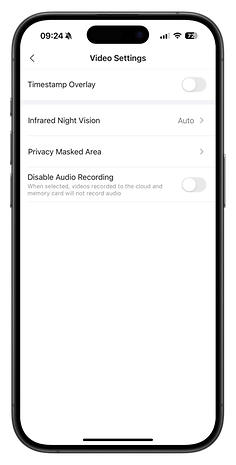

Wenn’s draußen dunkel wird, ist der Camera Hub G410 allerdings aufgrund einer fehlenden Funktion eingeschränkt: Es gibt keinen eingebauten Scheinwerfer, der Einbrecher abschrecken oder Besucher erleuchten könnte. Ich denke, Aqara geht davon aus, dass die meisten Türbereiche sowieso mit Lampen ausgestattet sind. Falls das bei Euch nicht der Fall ist, gibt’s bei dem Gerät zumindest eine Infrarot-Nachtsicht – wie die Nachtsicht genau aussieht, seht Ihr auf den Bildern in unserer Galerie.

Sowohl tagsüber als auch nachts bietet der Doorbell Camera Hub G410 ein spannendes Feature, das ich schon bei den Automatisierungsfunktionen erwähnt hatte: Über das Smartphone lassen sich Gesichter einspeichern, die Aqaras smarte Türklingel dann erkennen kann. Das funktioniert zuverlässig, die Kamera erkannte mich nach Einrichtung in 100 % der Fälle. Zusätzlich integriert Aqara eine Paketerkennung. Neben diesen werden sonst aber nur wartende Personen erkannt. Hier finde ich es ein wenig schade, dass Aqara nicht auch die Auto- und Tiererkennung aus dem Camera Hub G5 Pro (zum Test) integriert. Zumindest eine Manipulationserkennung lässt sich aber auch hier in der App aktivieren. Sprüht jemand die Kamera an oder verdeckt sie, bekommt Ihr dadurch eine Benachrichtigung.

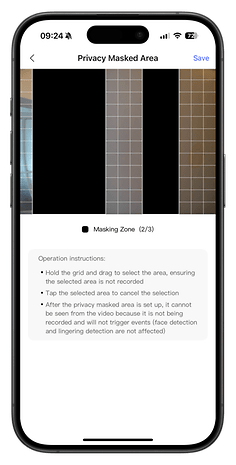

Für mehr Privatsphäre oder weniger Benachrichtigungen gibt es bei Aqara obendrein die Möglichkeit, bestimmte Bereiche des Kamerabildes zu deaktivieren. Diese werden dann geschwärzt, die Erkennung funktioniert aufgrund des integrierten mmWave-Radarsensors aber dennoch.

Insgesamt ist die Videoqualität als auch der Funktionsumfang beim Tracking überzeugend. Und so kommen wir noch kurz zum 2-Wege-Audio. Denn dieses ermöglicht es uns, von überall auf der Welt mit Personen vor der Tür zu sprechen. Im Verbund mit einem smarten Türschloss können wir so sogar Besucher ins Haus lassen, ohne vor Ort zu sein. Die Tonqualität ist dabei angemessen und reicht für kurze Dialoge auf jeden Fall aus. Der Stimmverzerrer ist ein wenig „gimmicky“ – die von diesem erreichte Privatsphäre geht womöglich bei den meisten Häusern durch Blick aufs Klingelschild ohnehin wieder verloren.

Zum Schluss noch eine technische Sache: Die smarte Türklingel unterstützt microSD-Karten mit bis zu 512 GB Speicherplatz. Gleichzeitig kann sie alte Aufnahmen überschreiben, um auch mit kleineren Karten kontinuierliche Aufzeichnungen zu ermöglichen. Generell kann sie dank der Installation per Kabel 24/7 Aufnahmen liefern.

Alternativ gibt’s die „HomeGuardian“ genannte Aqara-Cloud. Wer diese nicht nutzen will, kann in den ersten 24 Monaten noch kostenfreie Uploads nutzen. Diese stufen sich wie folgt ab:

- Erste 6 Monate: Cloud-Speicherung einen Tag lang

- Monat 7 bis Monat 24: Cloud-Speicherung 12 h lang

- Nach 24 Monaten: Keine kostenlose Cloud-Speicherung

Wer den kostenpflichtigen HomeGuardian nutzt, bekommt Online-Speicher. Da dies kein allzu großer Vorteil ist und sich die Kamera auch ohne Cloud vollumfänglich nutzen lässt, ist das Abo kein großes Manko. Die Kosten liegen bei 6,99 $ für eine Kamera oder 14,99 $ im Monat für eine unbegrenzte Anzahl an Kameras.

Akku und Aufladen

| Akku | |

|---|---|

| Batteriekapazität | |

| Laufzeit |

|

| Kabelgebundener Betrieb? |

|

Etwas ungewöhnlich beim Aqara Doorbell Camera Hub G410: Die Kameraeinheit läuft batteriebetrieben mit sechs AA-Batterien, die ab Werk nicht wiederaufladbar sind. Die Laufzeit beträgt dabei laut Herstellerangaben bis zu fünf Monate. Dabei geht Aqara allerdings von nur 10 Aktivierungen am Tag aus. Laufen regelmäßig Menschen vor Eurer Haustür vorbei oder gibt’s bei Euch viel Besuch, sinkt die Laufzeit dementsprechend.

Es empfiehlt sich daher, die Kamera über eine feste Stromverbindung zu betreiben. Aqara gibt die Spannung mit 12V-24V AC 0.2A 50/60Hz oder 12V-24V DC 0.5A an. Fest mit dem Strom verbunden, gibt’s dann auch 24/7-Aufzeichnungen des Videostreams. Die sind batteriebetrieben leider nicht drin.

Abschließendes Fazit

Aqara zeigt mal wieder, wie Smart-Home geht. Der Doorbell Camera Hub G410 nimmt im Smart-Home eine Doppelrolle als smarte Türklingel und Matter-, Zigbee- und Thread-Hub ein. Dabei umgeht der Hersteller das Problem vieler anderer smarter Türklingeln, bei denen die microSD-Karte für den lokalen Videospeicher von Unbefugten entwendet werden kann, sehr elegant. Denn die Datenspeicherung und auch die WiFi-Übertragung lagert Aqara an eine USB-C-Betriebene Glocke aus, die immer in der Wohnung bleibt und dadurch diebstahlsicher ist.

Die Video- und Audioqualität überzeugte uns im Test ebenfalls. Eine lokale Gesichtserkennung – im Jahr 2025 natürlich KI-basiert – rundet das Gesamtpaket ab. Dass Aqara in der eigenen Smart-Home-App Automationen sogar anhand erkannter Gesichter erlaubt, ist eine sehr spannende Funktion. Und damit bleiben am Ende nur zwei Dinge übrig, über die man beim Kauf nachdenken sollte:

Mit einer UVP von 152,99 Euro ist der Aqara Doorbell Camera Hub G410 nicht ganz günstig. Denkt aber wieder daran, dass Ihr Euch einen leistungsstarken und dezenten Smart-Home-Hub mit USB-C gleich mit ins Haus holt. Außerdem gibt es immer wieder Angebote (so wie jetzt) bei denen Ihr günstiger an das Gerät kommt. Und über unseren Code NEXTG410 drückt Ihr den Code ja ohnehin noch mal um weitere 20 Prozent. Leider ist die smarte Video-Türklingel aber nur nach IPX3 gegen Wasser geschützt, was bei starkem Regen zum Problem werden könnte.

Aqara Doorbell Camera Hub G410

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

Firefly Video-KI: Wie sich Modelle wie Veo 3 mit Adobe Boards nutzen lassen

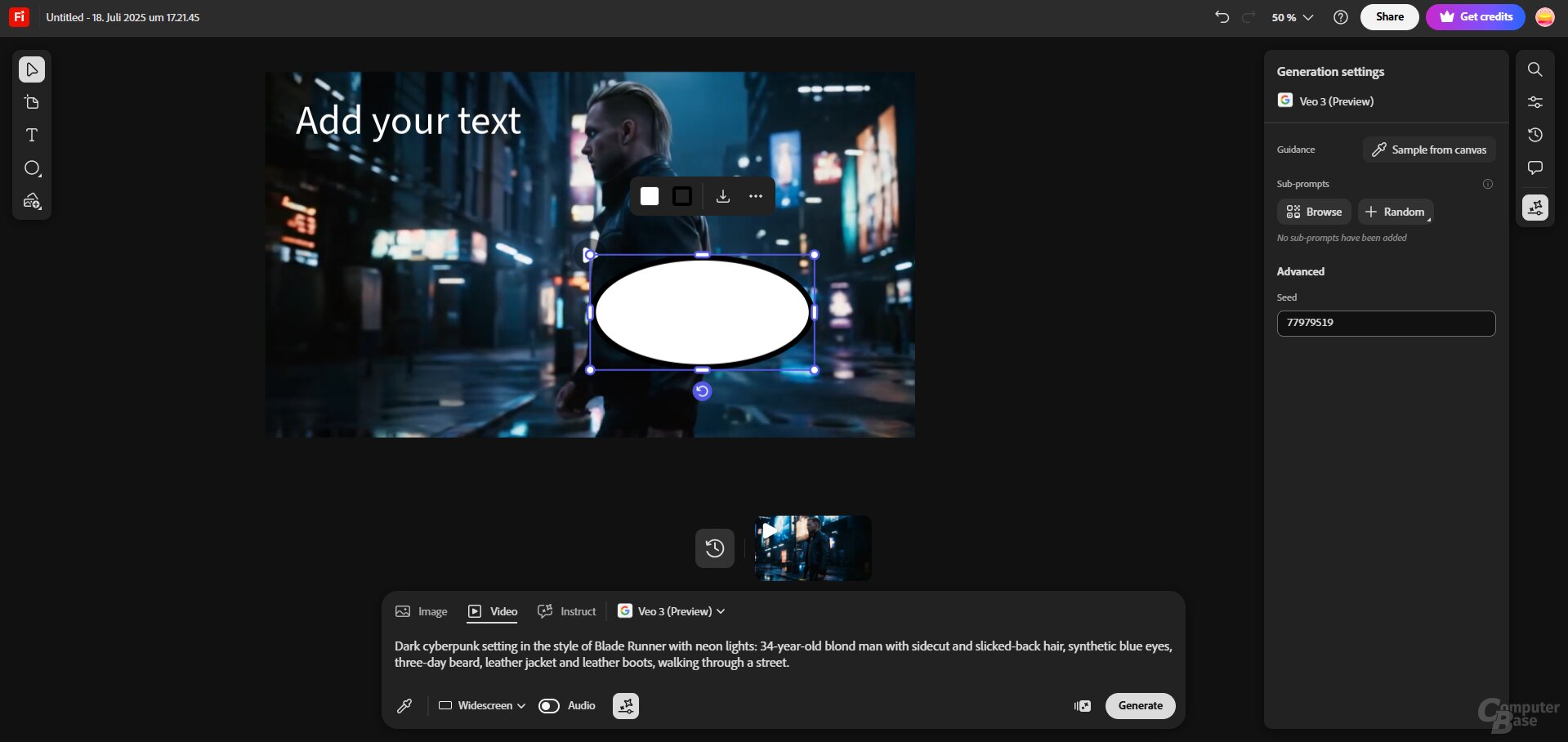

Adobe rüstet bei der Video-KI nach. Verbessert wird das hauseigene Firefly-Video-Modell, besonders interessant ist jedoch, dass sich in der neuen Board-Umgebung nun auch aktuelle Drittmodelle wie Runway Gen-4 und Googles Veo 3 inklusive Audio-Funktion nutzen lassen.

Zu den Neuerungen, die Adobe vorgestellt hat, zählen:

- Die Integration der aktuellen KI-Video-Modelle Runway Gen-4 Video und Google Veo3 mit Audio in Firefly Boards, also der kollaborativen Plattform, in der sich Bilder und Videos bearbeiten und ergänzen lassen.

- Kontrolle: Für die Video-Generierung existieren nun mehr Style-Presets, um bestimmte Stile wie Anime oder 2D vorzugeben. Außerdem können Nutzer (bei den meisten Modellen) Referenzbilder sowie Anfangs- und Endframes nutzen. Darüber hinaus lässt sich nun das Format festlegen, um Videos etwa direkt im Breit- oder Hochkantformat zu generieren.

- Zwei Funktionen starten in die öffentliche Beta-Phase. Per Textprompt oder Stimmeingabe lassen sich individuelle Soundeffekte erzeugen. Und mit Text zu Avatar ist es möglich, avatarbasierte Videos zu erstellen.

Zusätzlich gibt es nun eine „Enhance-Prompt“-Funktion, die Nutzereingaben automatisch um kontextrelevante Informationen ergänzt. So lasse sich laut Adobe leicht die Ergebnisse optimieren.

Die neuen Funktionen sind ab sofort in der Firefly-Webanwendung verfügbar. Wie üblich verweist Adobe auf

Firefly Video: Besser, aber immer noch hinterher

Als ComputerBase das Firefly-Video-Modell im März testete, scheiterte das Modell an der Aufgabe, eine Person im Cyberpunk-Stil zu generieren. Artefakte und Fehler dominierten das Bild. Das ändert sich nun, das Ergebnis mit der aktuellen Ausgabe des Firefly-Modells wirkt runder.

- Veo 3 und Flow: Wie sich Googles neues KI-Video-Modell im Alltag schlägt

- Neues AI-Tool: Was mit der Video-KI in Adobe Firefly möglich ist

An die Qualität von Veo 3 kommt es dennoch nicht heran. Was aber aufgrund der neuen Board-Umgebung nicht allzu gravierend ist, weil sich Googles aktuelles Modell (als Preview-Version) auch in Adobes kollaborativer Arbeitsumgebung nutzen lässt. Über das Dropdown-Menü lässt es sich einfach auswählen, wenn aber auch mit reduzierten Funktionsumfang. Bestimmte Stile und Sub-Prompts lassen sich zwar vorab auswählen. Die Audio-Generierung ist nun auch vorhanden.

Was jedoch fehlt, ist etwa die Bild-zu-Video-Funktion. Das gilt sowohl für Referenzbilder als auch für die Anfangs- und Endframes – diese Optionen lassen sich nur mit Adobes Firefly-Modell und Veo 2. Runway Gen-4 kann zwar mit Referenzbildern umgehen, beherrscht aber keine Anfangs- und Endframes. Was im Einzelnen geht, hängt also vom Modell ab.

Horrende Kosten für Veo 3

Enorm ist bei Veo 3 aber der Credit-Verbrauch. Wer Firefly-Standard für 10,99 Euro im Monat bucht, erhält 2.000 Credits. Ein Veo-3-Video mit Audio kostet bereits 1.200 Credits, eins ohne Audio 800. Mit dem Standard-Kontingent kommt man also nicht weit. Interessierte Nutzer, die Veo 3 bei Adobe im Produktiveinsatz nutzen wollen, kommen also um teurere Abo-Pakete oder zusätzliche Credits nicht herum.

Für Adobe Firefly Pro mit 7.000 Credits pro Monat sind jedoch bereits 32,99 Euro monatlich fällig. Bei Adobe Firefly Premium liegt der Monatspreis bei 219,98 Euro – dafür erhält man dann auch 50.000 Credits zur Videogenerierung.

Boards als Social-Media-Tool

Vorteile für Adobe bietet die Board-Umgebung dennoch. Nutzer, die ohnehin Adobes Creative Suite nutzen, erhalten so auch Zugang zu aktuellen KI-Modellen und profitieren. Und die Arbeitsoberfläche in Boards ermöglicht es etwa, Videos leicht um Zusatzinhalte wie Texte oder Grafiken zu ergänzen. Das erinnert so bereits an gängige Social-Media-Tools wie Canvas. Zudem ist es ein kurzer Weg zu Adobes regulären Grafik-Tools.

Was im März absehbar war, zeigt sich mit Boards umso mehr: Adobe nimmt das Creator-Geschäft für die Social-Media-Plattformen ins Visier. Da fällt es dann auch weniger ins Gewicht, dass die hauseigenen Modelle weniger leistungsfähig als die der Konkurrenz sind.

Apps & Mobile Entwicklung

Das ist der beste Saugroboter, den niemand kennt ihn

Dass Mova eindrucksvolle Saugroboter bauen kann, haben sie bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit dem Z50 Ultra scheint sich der Hersteller nun selbst übertroffen zu haben. Der Roboter hat auf dem Papier wirklich alles, um Roborock und Dreame vom Thron zu stürzen. Besonders ein Merkmal des Z50 Ultra sorgt im Test für Faszination. Im Testbericht verraten wir Euch, welches Feature Konkurrenten kopieren sollten und ob sich der Kauf des Mova Z50 Ultra lohnt.

Pro

- Starke Saugleistung

- Gutes Wischergebnis

- Makellose Navigation und Hinderniserkennung

- Viele Wartungsfunktionen

Contra

- Sehr große Station

- Hoher Roboter

- App sieht aus wie Kopie von Dreame

- Wischausrüstung wird nur um 7 mm angehoben

Mova Z50 Ultra: Alle Angebote

Design und Verarbeitung des Mova Z50 Ultra

| Design | |

|---|---|

| Höhe des Saugroboters | |

| Besonderheiten | |

| Funktionen der Basisstation |

|

Auf den ersten Blick sieht der Mova Z50 Ultra aus wie ein gewöhnlicher Saugroboter aus. Doch der Schein trügt. Dreht Ihr den Roboter um, werdet Ihr etwas sehen, was es noch nie zuvor gegeben hat. Mova verbaut einen Rollwischer. Mit anderen Worten eine größere Ausführung einer Wischwalze, die bei Ecovacs seit dem X8 Pro Omni (zum Test) zum Einsatz kommt. Zusätzlich verbaut Mova an der rechten Seite einen Mini-Mopp, den Roborock exakt so beim S8 MaxV Ultra (zum Test) verbaut hat. Dieser soll bei der Eckenreinigung helfen. Ansonsten fällt die Bauhöhe des Putzroboters auf. Er misst 11,1 cm. Damit ist das Mova-Modell deutlich höher als vergleichbare Top-Modelle.

Die Basisstation wirkt wie ein Elefant im Raum. Sie misst 46,6 × 54,5 × 39 cm. Aber mir gefällt der Look der Station. Die Wassertanks und der Staubbeutel stecken wie lange Türme im Dock. Der Frischwassertank umfasst 4,5 Liter. Beim Schmutzwasserbehälter hat sich Mova für ein 4-Liter-Fassungsvermögen entschieden. Der Staubbeutel hat ein Volumen von 4 Liter. Im Lieferumfang gibt es zudem eine Putzmittellösung. Diese wird hinter dem Frischwassertank eingesetzt. Ich finde die Idee genial, die Reinigungslösung unbemerkt in der Station zu integrieren.

Die Bedienung funktioniert via Movahome-App. In der App müsst Ihr Euch mit Eurer E-Mail-Adresse registrieren und die WLAN-Verbindung herstellen. Im Anschluss könnt Ihr den Roboter hinzufügen. Hier führt Euch die Software Schritt für Schritt durch den gesamten Einrichtungsprozess.

Movahome-App im Detail

| Movahome-App im Detail | |

|---|---|

| Saugstufen | |

| Wasserdurchflussraten |

Hat der Roboter den Weg in die App geschafft, steht das Mapping an. Beim Kartieren zeigt der Z50 Ultra einen beeindruckenden Vorgeschmack, was noch folgen sollte. Der Sauger erkennt die Testfläche fehlerfrei, trennt Räume korrekt und fährt während des Mappings nicht einmal gegen Hindernisse.

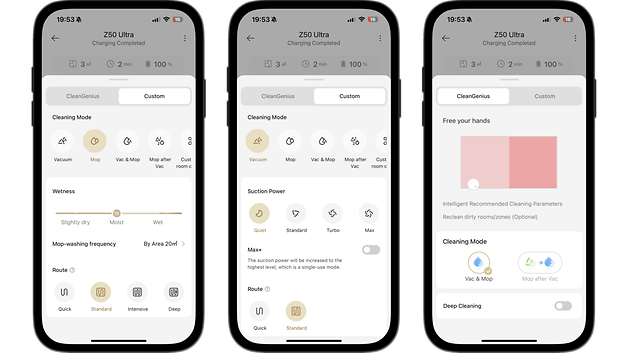

Eines fällt bei der Nutzung direkt auf: die App sieht der Dreamehome-App zum Verwechseln ähnlich. Wenig überraschend, da es sich bei Mova um die Tochtermarke Dreames handelt. Dementsprechend ist der Aufbau der App identisch. Die Reinigung wird im Startmenü gesteuert. Nutzer haben die Wahl zwischen 4 Saugstufen (5, wenn nur gesaugt wird) und 30 Wasserdurchflussraten. Für die Navigation gibt es ebenfalls Anpassungsmöglichkeiten. Hier kann festgelegt werden, wie eng der Roboter Bahnen fahren soll.

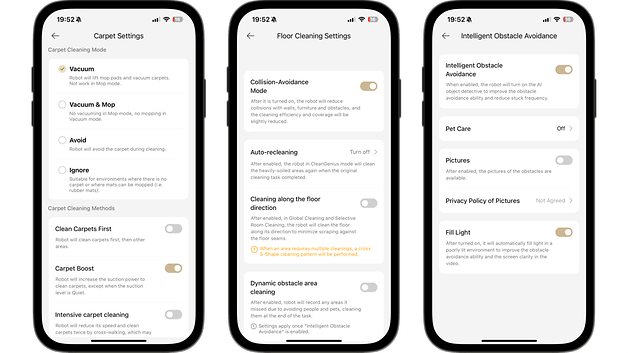

Einstellungen für die Kartenverwaltung und die Wartungsfunktionen findet Ihr in den weiteren Einstellungen. In diesem Bereich stellt Ihr ein, wie gründlich sich die Station um die Reinigung des Saugroboters kümmern soll und wie lange jeder einzelne Vorgang dauern soll. Einerseits finde ich es gut, dass es wirklich viele Optionen gibt, den Roboter nach seinen Vorlieben anzupassen. Andererseits fürchte ich, dass Nutzer, die zum ersten Mal in Berührung mit einem Putzroboter kommen, womöglich etwas überwältigt werden mit der Funktionsvielfalt.

Saug- und Wischleistung des Mova Z50 Ultra

| Saug- und Wischleistung | |

|---|---|

| Saugkraft | |

| Navigationsart | |

| Moppanhebung |

Auf dem Papier wirkt der Z50 Ultra wie einer der besten Saugroboter auf dem Markt. Mit der 19.000-Pa-Saugkraft und einer ausfahrbaren Seitenbürste hat er alle Voraussetzungen für ein makelloses Reinigungsergebnis. Im Alltag beweist der Mova-Roboter genau das.

| Testvolumen (g) | Ansaugvolumen (g) | Effizienz (%) | |

|---|---|---|---|

| Haferflocken (Fliesen) | |||

| Sand (Fliesen) | |||

| Sand (Teppich) |

Der Roboter fühlt sich überall wohl. Selbst auf Teppichen überzeugt der Z50 Ultra mit einer effizienten Saugleistung. In Ecken und schwer erreichbaren Stellen bestätigt er den Eindruck. Hier hilft die mobile Seitenbürste. Diese fährt der Roboter intuitiv aus.

Das Schmuckstück des Roboters ist zweifelsfrei die Wischfunktion. Mova hat das Prinzip der Wischwalze vom Ecovacs Deebot X9 Pro Omni (zum Test) weitergedacht. Die Walze ist deutlich größer, bei ähnlichem Anpressdruck. Außerdem hat sich der Hersteller von Roborock inspirieren lassen. An der rechten Seite (in Fahrtrichtung) wurde ein Mini-Mopp verbaut, der exakt so aussieht wie der des Roborock S8 MaxV Ultra (zum Test). Damit soll die Eckenreinigung beim Wischvorgang verbessert werden. Nimmt man alle Komponenten zusammen, gibt es keinen Saugroboter, der über diese Technik verfügt!

Das Wischergebnis ist spitze. Der Roboter wischt mit 36 Grad heißem Wasser. Im Inneren befindet sich ein Schaber, der entlang der Wischwalze rotiert und Dreck herausdrückt. Wenn die Reinigung beendet ist, kümmert sich die Station um die Wartung des Saugroboters. Die Wischausrüstung wird mit 75-Grad-Heißwasser gereinigt und im Anschluss geräuscharm getrocknet. Zusätzlich wird der Staub abgesaugt.

Im Prinzip hat der Roboter nur zwei Nachteile. Das erste Manko ist, dass der Z50 Ultra die Wischtechnik nur um 7 mm anhebt. In der Praxis kann es insbesondere bei Hochflor-Teppichen vorkommen, dass diese befeuchtet werden. Der zweite Knackpunkt ist die Bauhöhe von 11,1 cm. Er ist im Vergleich zu anderen Top-Saugrobotern deutlich höher und gelangt dementsprechend unter weniger Möbel.

Dafür hat der Putz-Bot aber auch einzigartige Vorteile. Es ist vollgestopft mit KI-Funktionen. Der Hersteller integriert vier KI-Systeme, damit die Reinigung effizienter durchgeführt wird. Unter anderem wird so bei der Navigation nachgeholfen. Im Roboter steckt neben LiDAR-Sensoren eine RGB-KI-Kamera, die Verschmutzungen erkennt. Die Hinderniserkennung ist makellos. In der Praxis erkennt der Mova-Roboter Hindernisse frühzeitig und stößt nirgendwo an.

Lohnt sich der Mova Z50 Ultra?

Ja, der Mova Z50 Ultra gehört zu den einzigartigsten Saugrobotern, die nextpit bislang im Test hatte. Die Kombination aus einer Wischwalze und einem Mini-Mopp trägt im Alltag Früchte. Der Z50 Ultra zeigt die beste Wischleistung aller Saugroboter. Jedoch ist bei hohen Teppichen Vorsicht geboten, da die Wischtechnik nur um 7 mm angehoben wird. Das kann für feuchte Teppiche sorgen!

Außerdem kann für Kunden die Bauhöhe von 11,1 cm ein Grund sein, den Roboter nicht zu kaufen. Viele Hersteller schaffen es, kompakte Roboter zu bauen. Roborock bietet mit dem Saros Z70 (zum Test) einen 7,98 cm „hohen“ Sauger an.

Ansonsten brilliert der Roboter in allen Aspekten. Die Saugleistung ist erstklassig, die Navigation fehlerfrei. Die Station ist in meinen Augen viel zu groß, kann aber mit zahlreichen Wartungsfunktionen überzeugen. Obwohl der Roboter einzigartige Features hat, kostet er mit 1.199 Euro deutlich weniger als Top-Modelle von Roborock oder Dreame. Wer also einen der besten Saugroboter haben möchte, kann hier bedenkenlos zuschlagen.

Mova Z50 Ultra

Zur Geräte-Datenbank

Apps & Mobile Entwicklung

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business im Test

Wie gut läuft die PC-Version von RoboCop: Rogue City – Unfinished Business? ComputerBase hat es getestet. Neben Grafikkarten-Benchmarks stehen Eindrücke zur Bildqualität mit DLSS 4, FSR 3.1 (4 per OptiScaler) und XeSS 2 im Fokus. Das Spiel präsentiert eine charmante Grafik, die jedoch Leistung kostet und ein paar Probleme hat.

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business: Die Technik der PC-Version

Entwickler Teyon hat es geschafft, sich mit den eigenen „80er-Jahre-Action-Film-Umsetzungen“ einen guten Namen zu machen. Terminator: Resistance hat zwar keine riesige Spielerschaft gefunden, aber durchaus eine ordentliche Anzahl an Fans. Dasselbe gilt für RoboCop: Rogue City, das nun eine allein lauffähige Erweiterung erhält.

Sie geht unter dem etwas sperrigen Namen RoboCop: Rogue City – Unfinished Business (auf Steam) an den Start, die Redaktion beschränkt sich im weiteren Verlauf auf die kürzere Bezeichnung RoboCop: Unfinished Business. Das Spiel basiert auf dem Haupt-Programm und kommt mit einer neuen Kampagne, neuen Gegnern und neuen Waffen daher. Davon abgesehen ist eigentlich alles beim Alten geblieben.

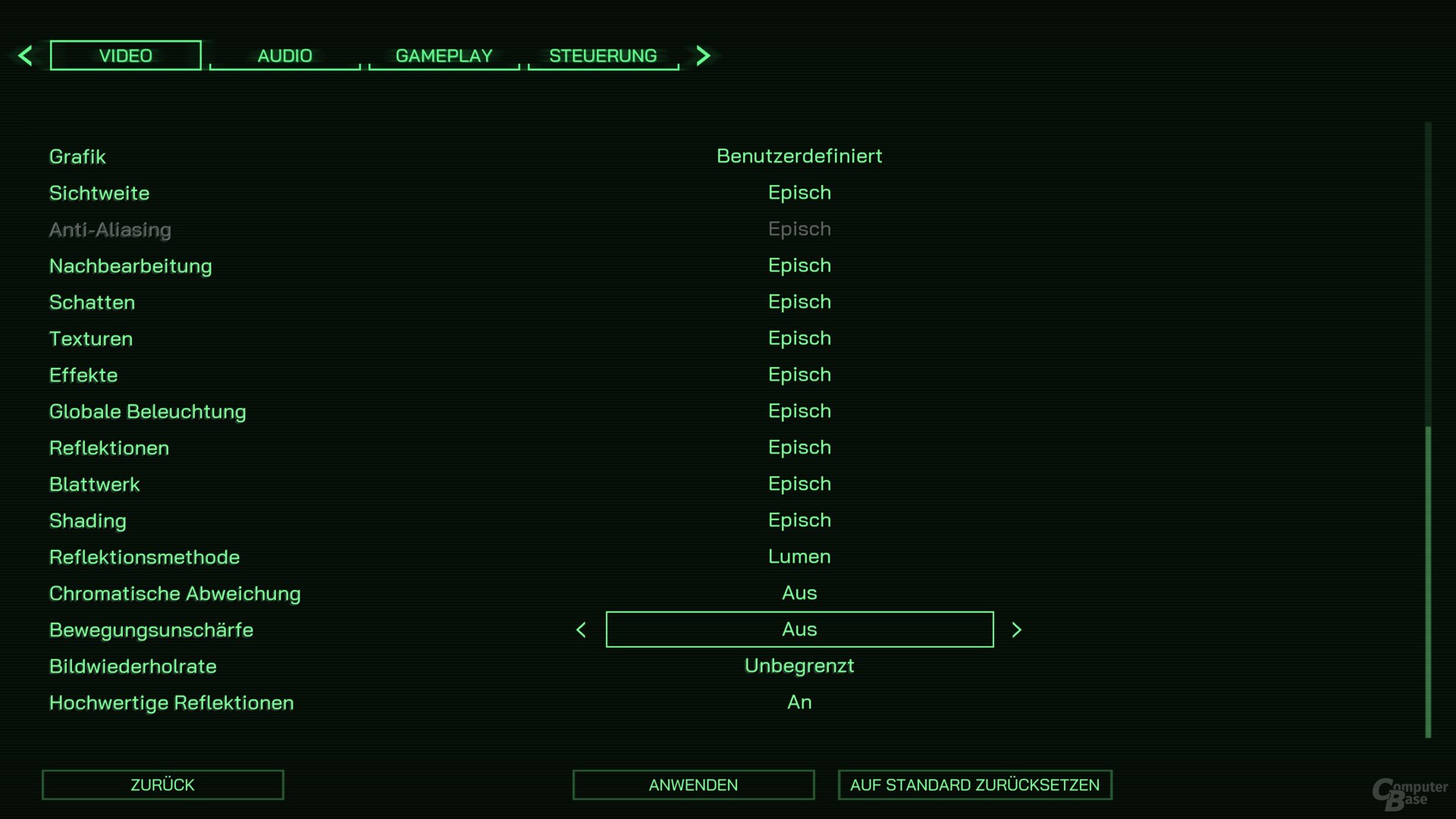

Neue Unreal Engine, Grafik vom Original

Das gilt auch für die Technik. Zwar sind die Entwickler auf eine aktuellere Version der Unreal Engine 5 gewechselt (UE5 5.4), sichtbare Verbesserungen gegenüber dem Original gibt es aber nicht. Damit hat die Optik nach wie vor ihren Charme und erinnert stark an die 80er-Jahre-Filme. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grafik an sich aufgrund des kleinen Entwickler-Teams einfach gehalten ist.

Robocop selbst, also der Charakter, sieht ziemlich gut aus, die menschlichen Charaktere sind dann aber schon ziemlich simpel gehalten. In dieselbe Kategorie fallen die Umgebungen und auch die Ragdoll-Physik hat so ihre Schwierigkeiten. Dasselbe gilt für das Textur-Streaming in Zwischensequenzen, in denen teils sichtbar Texturen nachgeladen werden müssen. Gut gelungen ist dagegen der Effekt der neuen Eis-Waffe, der wirklich schick aussieht. Und auch die vielen Partikeleffekte, allen voran die optische Level-Zerstörung, machen einiges her.

Ohne Hardware-Raytracing, aber mit viel Upsampling

RoboCop: Rogue City – Unfinished Business nutzt das Lumen-Feature der Unreal Engine 5, Beleuchtung und Reflexionen nutzen also Software-Raytracing. Wie gewohnt funktioniert die Beleuchtung ordentlich, zu einem Großteil gilt das auch für die Reflexionen. Letztere rauschen stellenweise aber etwas, Hardware-Lumen und damit Hardware-Raytracing gibt es nicht.

Beim Upsampling haben die Entwickler gegenüber dem Basis-Spiel alle möglichen Varianten aktualisiert. Das Spiel unterstützt nativ DLSS 4, FSR 4 fehlt dagegen – das liefert AMD hoffentlich schnellstmöglich per Treiber nach. Bis es so weit ist, gibt es zumindest eine gute Nachricht: Optiscaler in der Version 0.7.7-pre9 erlaubt FSR 4 auch bereits jetzt in dem Spiel. FSR 3.1 ist jetzt schon mit dabei, dasselbe gilt für XeSS 2 sowie das Unreal-Engine-eigene TSR. Darüber hinaus unterstützt das Spiel Frame Generation sämtlicher Hersteller sowie Multi Frame Generation für Nvidia Blackwell.

Widescreen im Kurz-Test

Die meisten Spiele unterstützen heute die beliebten Widescreen-Formate, alle Titel dann aber immer mal wieder doch nicht – oder auch nicht korrekt. ComputerBase hat folgende 2 Screenshots in der Auflösung 3.440 × 1.440 (UWQHD) sowie 2.560 × 1.440 (WQHD) aufgenommen, was dem 21:9- und dem klassischen 16:9-Format entspricht. Daran lässt sich erkennen, wie das Spiel mit Widescreen-Auflösungen umgeht.

Die offiziellen Systemanforderungen

Die Ladezeiten

Manche Spiele laden unglaublich schnell, andere wiederum benötigen eine schiere Ewigkeit. Mit einer Stoppuhr ausgestattet, misst die Redaktion die Ladezeiten ins Hauptmenü und dann von dort in die Testsequenz. Da Ladezeiten variieren können, wird dies insgesamt dreimal durchgeführt und dann ein Durchschnitt gebildet. Zwischen jedem Versuch wird der Rechner neu hochgefahren, sodass keine Dateien mehr im Cache vorliegen. Falls es abbrechbare Intros oder Videosequenzen gibt, werden sie weggeklickt, denn nur die reine Ladezeit ist wichtig. Sofern das Spiel bemerkbar einmalig Shader vorab kompiliert, wird dieser Lauf nicht in die Rechnung einbezogen. Die Zeit der Shader-Erstellung wird separat angegeben.

Dabei ist zu bedenken, dass ComputerBase einen High-End-PC besitzt, der unter anderem mit einem Ryzen 7 9800X3D und einer Seagate FireCuda 530 als PCIe-4.0-fähige NVMe-SSD ausgestattet ist. Entsprechend werden die Ladezeiten auf den meisten Systemen länger ausfallen. Die Werte hier sind nur zur Orientierung gedacht.

Offizielle Steam-Deck-Kompatibilität

Wenn Spiele auf der Plattform Steam erscheinen, laufen sie auch oft auf dem Steam Deck. Zwar hat die Redaktion bei Technik-Tests nicht immer die Möglichkeit, die Performance auf der tragbaren Konsole zu überprüfen, doch gibt Steam bei den Titeln auch stets eine generelle Einordnung der Kompatibilität an. Wie sie ausfällt, findet sich hier im Artikel.

Aktuell hat Valve aber noch keine Einordnung zur Steam-Deck-Kompatibilität für RoboCop: Rogue City – Unfinished Business bekanntgegeben.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 1 Monat

Datenschutz & Sicherheitvor 1 MonatGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 1 Monat

Online Marketing & SEOvor 1 MonatTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Digital Business & Startupsvor 3 Wochen

Digital Business & Startupsvor 3 Wochen80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Wochen

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 WochenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatPhilip Bürli › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatAktuelle Trends, Studien und Statistiken