Künstliche Intelligenz

Cisco-KI löst, Mensch entscheidet – die Zukunft des Netzwerk-Troubleshooting?

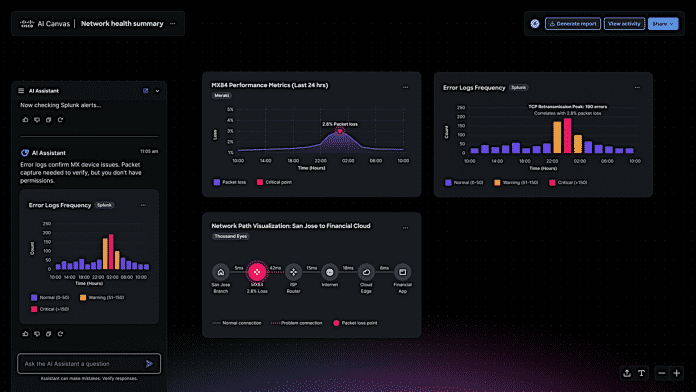

Nachdem Cisco bisher viel über KI geredet, aber wenig konkrete Lösungen aufgezeigt hat, gibt es nun mit AI Canvas einen interessanten Ansatz. In der Keynote der Live-Hausmesse gab es einen KI-Agenten für ein automatisiertes Netzwerk-Troubleshooting zu sehen, der mit unterschiedlichen Datenquellen die Grundursache (Root Cause) eines Netzwerkproblems analysierte, Lösungen vorschlug und sie nach menschlicher Freigabe umsetzte und im Nachgang die Effektivität der Lösung validierte.

Hinter AI Canvas steckt ein webbasiertes Dashboard mit einem KI-Assistenten, über den der Netzwerkverantwortliche eine Konversation führen kann und ihm als Agent dienen soll. Er führt durch die Diagnose und stimmt Entscheidungen sowie Lösungen mit dem Nutzer des Tools basierend auf Live-Telemetrie und Erfahrungen von Netzwerkexperten ab.

Die Basis für das Troubleshooting liefert ein auf den spezifischen Einsatzzweck spezialisiertes LLM namens Cisco Deep Network Model. Es wurde nach Angaben von Cisco mit über 40 Millionen Token trainiert und Experten haben über 3000 Reasoning Traces beigesteuert und jede Logikebene sorgfältig kommentiert und validiert. Konkret greift der Hersteller dabei auf Erkenntnisse aus dem Technical Assist Center (TAC) zurück, um aus gelösten Problemen zu lernen.

Für das Dashboard sollen die Daten aus dem Netzwerk, der Cloud, aus Security-Tools, Observability und Kollaborationsplattformen herangezogen werden, um ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen Agenten, die Telemetriedaten beziehen, potenzielle Fehler des Netzwerks ermitteln und Lösungen vorschlagen, sortiert Cisco unter dem Schlagwort AgenticOps ein. „Das Zeitalter der agentenbasierten KI steht vor der Tür“, meinte DJ Sampath, Vice President für Produkte, KI-Software und -Plattform bei Cisco.

(Bild: Cisco)

AI Canvas im Praxisbeispiel

Als Beispiel zeigte Cisco ein offenes ServiceNow-Ticket, das mit der Ticketnummer im AI Assistent von AI Canvas eingefügt wurde. AI Canvas zog sich daraufhin die Inhalte des Tickets aus ServiceNow, um das konkrete Problem zu erfassen. Im Anschluss darauf bezog es Daten aus den Cloud-Plattformen von Meraki, ThousandEyes und Splunk und analysierte sie mithilfe des Deep Network Model. Daraufhin begann AI Canvas schrittweise ein Dashboard mit diversen Widgets und Grafiken zu generieren, aus denen es relevante Erkenntnisse aus unterschiedlichen Plattformen aufzeigte.

Aus dem Meraki Dashboard zeigte sich ein erhöhter Paketverlust von einer Meraki-MX-Firewall, Splunk lieferte eine Meldung zu gesteigerten TCP Retransmissions und die Pfad-Visualisierung aus ThousandEyes zeigte den konkreten Punkt auf, an dem der Paketverlust entstand, nämlich ein überlasteter WAN-Link. Um den Engpass für eine betriebskritische Cloud-Applikation zu umgehen, schlug das Tool die Implementierung einer QoS-Richtlinie im SD-WAN auf der Firewall vor. Der Mensch musste diese freigeben, AI Canvas führte den Change eigenständig gegenüber der Meraki-Plattform per API aus und validierte im Nachgang die Qualität via ThousandEyes.

Dabei überzeugte der nahtlose Ablauf ohne Wechsel zwischen den Dashboards der unterschiedlichen Lösungen, die Einbindung des Systemverantwortlichen in Entscheidungen durch den Assistenten und die Geschwindigkeit zur Lösung. Zusätzlich zeigte Cisco auch, wie sich andere Personen in ein kollaboratives Troubleshooting hinzuziehen lassen – und verwies darauf, dass Troubleshooting ein Team-Sport statt ein Fingerzeigen ist, was einige Systemverantwortliche gern übersehen.

Kontrolle durch Menschen

Cisco unterstreicht, dass AI Canvas das IT-Betriebspersonal nicht ersetzen, sondern nur unterstützen soll. Dabei soll der Mensch stets Teil des Prozesses sein, um sicherzustellen, dass alle Vorgänge regelkonform ablaufen. Cisco betont die Transparenz in jeder Phase, etwa durch nachvollziehbare Angaben zur Herkunft der verwendeten Daten. Die zentrale Idee: Während AI Canvas repetitive und aufwendige Aufgaben übernimmt, liegt die finale Entscheidungsverantwortung weiterhin beim Menschen.

Langfristig sieht es so aus, als ob kritische Prozesse stark von der Automatisierung durch agentenbasierte Systeme profitieren können, um den Menschen in kritischen Situationen eine schnellere Fehlerbehebung zu ermöglichen. Dabei erwartet Cisco, dass Mitarbeiter künftig eher Prüf- und Freigabeschritte durchführen müssen, bevor autonome KI-Agenten vollumfängliche Entscheidungsbefugnisse erhalten. Dazu nannte der Hersteller im Gespräch mit iX, dass man auf Basis der hauseigenen Duo-Lösung einen Ansatz für delegierte Privilegien für Agenten hat, um entsprechende Authentifizierungen für agentische Identitäten, deren Autorisierungen zu steuern und deren ausgeführte Tätigkeiten zu überwachen.

(fo)

Künstliche Intelligenz

Zwischen Stille, Struktur und Sternen: Die Bilder der Woche 31

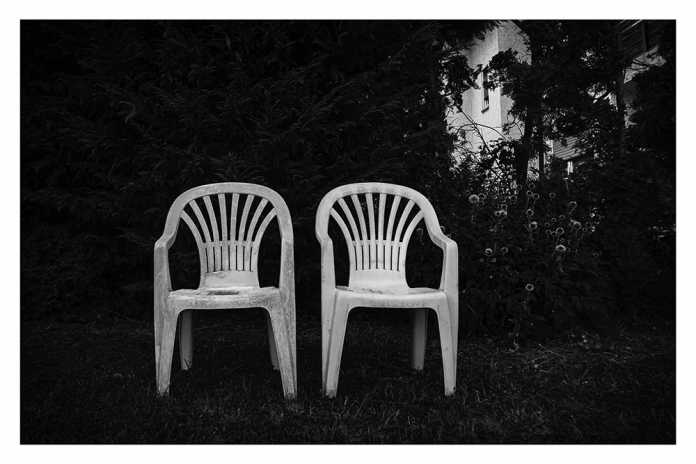

Die Woche beginnt mit einer stillen Gartenszene, in der zwei leere Stühle mehr andeuten als zeigen. Es folgen Nahaufnahmen aus der Natur, architektonische Perspektiven und atmosphärische Lichtstimmungen. Jedes Bild fängt auf eigene Weise einen Moment ein – mal sachlich, mal poetisch, mal überraschend direkt. Gemeinsam ergeben sie eine abwechslungsreiche fotografische Serie zwischen Alltag, Struktur und Detail.

Im Garten

Im Garten

(Bild: Addi Beck)

Zwei leere Plastikstühle stehen nebeneinander auf einer Wiese, vor dunklem Gebüsch. Die Umsetzung in Schwarz-Weiß betont die Spuren von Wetter und Zeit auf der Stuhloberfläche. „Das Bild ist Teil einer Serie mit dem Titel Triviale Umgebung, an der ich zurzeit arbeite“, berichtet Adolf Beck. „Es ist das Jahresthema im Fotoclub. Für die Serie arbeite ich mit einem alten, mechanischen Pentacon 30-mm-Objektiv. Die Bearbeitung und SW-Umwandlung erfolgten in Photoshop“, so Beck über sein Vorgehen. Eine stille Szene, die Fragen stellt, ohne Antworten zu geben.

Bockkäfer (Vierbindiger Schmalbock)

Bockkäfer (Vierbindiger Schmalbock)

(Bild: KT808)

Mitten im satten Gelb der Blüten sitzt der Vierbindige Schmalbock wie auf einer Bühne. Die Perspektive auf Augenhöhe und die langen, schwarzen Fühler verleihen dem kleinen Tier eine fast bedrohliche Präsenz. Der Panzer wirkt robust, fein strukturiert in dunklem Braun und Grau. Die Beine klammern sich fest an das Blütenkissen, als würde das Insekt sein Terrain verteidigen. Eine Nahaufnahme von KT808, welche die Welt der Insekten eindrucksvoll greifbar macht.

Turm und Türmchen…. GI – Turm

Turm und Türmchen…. GI – Turm

(Bild: claus-labenz)

Der wuchtige Kirchturm der St. Jacobi Kirche erhebt sich über den Dächern der Stadt Lübeck. Die kupfergrüne Spitze glänzt im Sonnenlicht, während im Hintergrund eine zweite, filigrane Turmspitze das Kirchenbild ergänzt. Der Kontrast, den claus-labenz zwischen massiver Backsteinarchitektur und dem wolkenbewegten Himmel einfing, verleiht der Szene eine fröhliche Ruhe.

Taglilie im Regen

Taglilie im Regen

(Bild: Lena-13)

Einzelne Regentropfen glitzern auf den samtigen Blütenblättern dieser Taglilie, deren Farbverlauf von intensivem Violett bis in flammendes Orange reicht. Der weiche Hintergrund in frischem Grün lässt die leuchtende Blume fast schweben. Fotografin Christiane Landgraf berichtet: „Blumen und Blüten sind schon lange meine Lieblingsmotive. Nach einem Regenschauer streifte ich durch den Garten, um die frische Luft zu genießen. Die satten Farben der Taglilie, verziert mit glitzernden Regentropfen und dem grünen Blattwerk, fesselten meine Aufmerksamkeit. Ein Motiv, das ich unbedingt festhalten wollte.“

Leitstern (GI – Turm)

Leitstern (GI – Turm)

(Bild: Luckyguy)

Ein rot-weißer Leuchtturm strahlt sein Licht über die Baumwipfel der einbrechenden Nacht auf Sylt. Der Himmel schimmert in kühlem Violett. Das Licht der Turmspitze dagegen ist warm und bildet das hellste Element der Aufnahme. Die Silhouetten der dunklen Bäume im Vordergrund rahmen das Motiv stimmungsvoll ein. Diese Aufnahme von Luckyguy vermittelt eine ruhige und geradezu kontemplative Atmosphäre.

Bauhaus- Ästhetik 1

Bauhaus- Ästhetik 1

(Bild: Braveman1954)

Weniger ist mehr – Linien, Flächen, Schatten – im Bauhaus Dessau erzählt jede Wand von der Vision einer neuen Welt. Die Fassade zeigt ein präzises Raster aus Fenstern und Balkonen. Jedes Element passt wie gesetzt, doch das Spiel aus Licht, Reflexion und Schatten bringt auch Bewegung in die starre Ordnung. Eine minimalistische Komposition von Braveman1954, die Struktur zur Poesie erhebt.

Blick zum Himmel

Blick zum Himmel

(Bild: uschi1956)

Unter einem wolkengetupften Himmel erhebt sich eine Gruppe futuristischer Satellitenschüsseln auf einem goldgelben Feld. Die kühle Technik der Antennen steht im spannenden Kontrast zur natürlichen Struktur der Landschaft. Eine eindrucksvolle Fotografie von uschi1956, die Natur und Technik miteinander verbindet.

Alle Bilder der Woche finden Sie hier noch einmal im Überblick:

Addi Beck

)

(caru)

Künstliche Intelligenz

SoftwareArchitekTOUR – Episode 106: Konfliktzone Softwarearchitektur

In dieser Folge spricht Patrick Roos mit Cosima Laube darüber, warum Konflikte im Alltag der Softwarearchitektur normal sind – und warum es wichtig ist, angemessen mit ihnen umzugehen. Architekturarbeit bringt verschiedene Perspektiven, Rollen und Interessen an einen Tisch. Wo viele Meinungen und Menschen aufeinandertreffen, bleiben Konflikte nicht aus.

Cosima teilt ihre Erfahrungen als Coach und Communicating Architect, und sie zeigt, welche Arten von Konflikten in der Architekturpraxis besonders häufig auftreten. Gemeinsam diskutieren Patrick und Cosima, woran Architektinnen und Architekten erkennen, dass ein Konflikt zu eskalieren droht, und wie sie frühzeitig dagegen steuern.

Um Konfliktsituationen besser zu verstehen und einzuordnen, hilft als zentrales Werkzeug das Modell der Konflikteskalation nach Glasl mit seinen neun Stufen. Die beiden diskutieren ferner viele praxisnahe Tipps, wie man Konflikte in der Architekturarbeit konstruktiv angehen kann, zum Beispiel mit klaren Zielen, guter Moderation, Architekturhypothesen und regelmäßiger Reflexion im Team.

Shownotes

(Bild: iX)

Im iX/Developer-Sonderheft gibt es neben den klassischen Architekturinhalten zu Methoden und Pattern Artikel über Soziotechnische Systeme, Qualitätssicherung oder Architektur und Gesellschaft. Domain Driven Design ist ebenso ein Thema wie Team Topologies, KI und Sicherheit.

Als Autoren konnten wir bekannte Experten gewinnen – darunter auch viele Betreiber dieses Podcasts – die ihr Wissen in vielen spannenden Artikeln sowohl für Architektureinsteiger als auch Spezialisten weitergeben.

(who)

Künstliche Intelligenz

GLM-4.5: Offenes Sprachmodell für schlanke Hardware

Ein neues Sprachmodell aus China ist da: Das jüngst unter der MIT-Lizenz veröffentlichte Modell GLM-4.5 vom Anbieter Z.ai (ehemals Zhipu) funktioniert richtig gut und lässt sich auch in der kleineren Version auf moderater Hardware flott betreiben. Es handelt sich um ein hybrides Modell, das sowohl Reasoning beherrscht – also den Weg zu seinen Schlussfolgerungen zeigt –, aber auch als Non-Reasoning-Modell agieren kann. Interessanterweise geht Qwen, das Sprachmodell von Alibaba, genau den umgekehrten Weg und hat aus den hybriden Modellen wieder zwei unterschiedliche (Instruct, Thinking) gebaut.

Architektur

GLM-4.5 ist ein großes Modell mit 335 Milliarden Parametern. Die genutzte Mixture-of-Experts-Architektur führt dazu, dass bei der Inferenz immer nur 32 Milliarden Parameter aktiv sind. Die somit kleinere Anzahl von Berechnungen erlaubt eine Beschleunigung in der Generierung der Tokens. Das Modell hat 160 Experten, davon werden jeweils immer acht (und ein Shared Expert, der immer gefragt wird) gleichzeitig verwendet. Es verfügt über 96 Attention-Heads und 92 Transformer-Schichten – und ist damit deutlich tiefer als etwa DeepSeek R1 oder Kimi K2. Obwohl Z.ai die Gewichte auch als FP8-Werte bereitstellt, ist GLM-4.5 trotzdem ein riesiges Modell, das man nicht einfach auf Consumer-GPUs betreiben kann, auch in einer quantisierten Version ist es für die meisten CPUs zu groß.

Deswegen hat Z.ai noch eine kleinere Version des Modells in petto und nennt es GLM-4.5-Air. Es ist in fast allen Belangen dem GLM-4.5-Modell unterlegen, aber nicht drastisch. Dafür ist es mit 106 Milliarden Parametern (12 Milliarden aktiv) viel kleiner und kann zum Beispiel mit 64 GByte RAM auf CPUs in einer Vier-Bit-Quantisierung betrieben werden – oder auch auf einer A100-GPU. Die Architektur ist sehr ähnlich, nur in vielen Dimensionen kleiner (128 Experten, 46 Layer). Leider schweigt sich Z.ai über die genauen Verwandtschaftsverhältnisse von GLM-4.5 und GLM-4.5-Air aus. Auch sonst sind technische Informationen auf dem Blog eher spärlich zu finden.

Training per slime

Relativ genau beschreibt Z.ai den Trainingsprozess und hat dazu die neue Methode „slime“ entwickelt und als Open-Source-Software zur Verfügung gestellt. Das Verfahren legt besonderen Wert auf agentenorientiertes Design, was sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt. Dazu nutzt man unterschiedliche Phasen des Reinforcement Learnings, die von Reasoning über agentisches bis zum allgemeinen Training reichen. Z.ai konzentriert sich auf die möglichst flexible Nutzung von Infrastruktur, das Training kann auch asynchron stattfinden und stellt sicher, dass alle GPUs immer optimal genutzt werden.

Benchmarks zu den Modellen gibt es noch wenige, in der LMarena ist es noch nicht zu finden. Die Informationen im Blog-Artikel von Z.ai sehen vielversprechend aus, besonders im Bereich der Agenten-KI scheint es den (viel größeren) State-of-the-Art-Modellen nicht sehr unterlegen zu sein.

Wegen der frei verfügbaren Gewichte kann man das Modell auch selbst ausprobieren. Einen Dialog des Autors mit GLM-4.5-Air finden interessierte Leser hier. Leider nicht ganz so einfach kann man die Funktion testen, mit der GLM-4.5 Folien erstellen kann. Das geht auf der Website von Z.ai selbst und ist beeindruckend.

Fazit

GLM-4.5 ist ein richtig starkes Modell. Ob es wirklich die entsprechende Wertschätzung erfährt, bleibt abzuwarten. Denn: Aktuell ist es nicht ganz einfach, bei der Flut von neu veröffentlichten Modellen den Überblick zu bewahren. Alleine Qwen hat innerhalb weniger Tage viele Modelle veröffentlicht, darunter Qwen3-Coder-30B-A3B, das mit nur drei Milliarden aktiven Parametern lokal beim Programmieren unterstützen kann. Dabei scheint es eine ausgezeichnete Figur zu machen – die zwar sicher nicht an das nur zehn Tage früher veröffentlichte Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct herankommt, aber das hat auch 16-mal so viele Parameter. Spannend daran ist, dass es sich bei diesen Modellen nicht um Reasoning-Modelle handelt, die aber dennoch in der gleichen Liga spielen, die bisher den reinen Reasoning-Modellen vorbehalten war. Die deutlich schnelleren Antworten (durch viel weniger generierte Tokens wegen des nicht notwendigen Reasonings) führen zu deutlichen Effizienzgewinnen bei der Programmierung.

Aber auch methodisch hat sich in wenigen Tagen viel getan. Der neue „slime“-Trainingsprozess kann als Open-Source-Software auch von anderen Anbietern genutzt werden. Qwen hat das GRPO-Verfahren verfeinert und GSPO genannt. Kimi K2 nutzt zur Optimierung der Gewichte nicht AdamW, sondern Muon und erreicht damit eine schnellere Konvergenz. Fügt man all diese Puzzlestücke zusammen, kann man erwarten, dass sich die Frequenz der neu verfügbaren und besseren Modelle bald sicher noch erhöht.

(fo)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken