Apps & Mobile Entwicklung

DDR5 vs. DDR5-CUDIMM im Test

Clocked UDIMM (CUDIMM) wird erstmals von Intel Core Ultra 200, aber auch bald von AMD Ryzen unterstützt. Ihm gehört die Zukunft. Was schon heute möglich ist, zeigt der Test mit Speicher von klassischem DDR5-5600 (UDIMM) bis hin zu DDR5-CU-8800 (CUDIMM). Und weil es dazu passt, wird auch Intels „200S Boost“ noch mit vermessen.

Was ist eigentlich CUDIMM?

Ziel von CUDIMM ist es, höhere Taktraten möglich zu machen – von der JEDEC offiziell abgesegnet, aber dann auch als OC-RAM. CUDIMM gibt es als UDIMMs für den Desktop-PC und als CSODIMM für das Notebook. CSODIMM kann natürlich auch im Desktop-Umfeld vorkommen, ITX-Mainboards oder noch kleinere Formfaktoren für Mini-PCs setzen ab und an auf SODIMM als Speicherstandard, kommt dabei Arrow Lake (Core Ultra 200) zum Einsatz, wird auch CSODIMM unterstützt.

Das „C“ steht für „clocked“

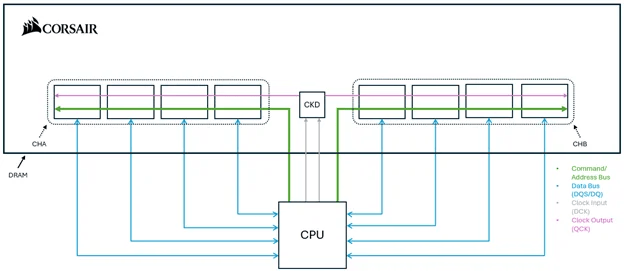

Das „C“ in CUDIMM und auch CSODIMM steht für „Clocked“. Das wiederum ist letztlich die Vereinfachung des namensgebenden Zusatzchips auf dem Speicherriegel, dem CKD alias „Clock Driver Chip“. Dieser CKD (aktuell „DDR5CKD01“) hat seine ganz eigene JEDEC-Spezifikation und ist nicht nur für CUDIMM und CSODIMM gedacht, sondern auch für CAMM, jenem angepassten Speichermodul, welches sich jedoch ohnehin nur dem Formfaktor widmet und dafür auf bestehende Speicherspezifikationen aufbaut.

Höhere Signalqualität (bei hohem Takt)

„Clocked“, also getakted, ist also das namensgebende Stichwort. Der Clock Driver Chip ist ein Puffer für die Taktsignale, die aus dem Speichercontroller des Prozessors in Richtung Arbeitsspeicher gesendet werden. Der zusätzliche Chip optimiert nun nicht nur die Spannungsamplituden, sondern auch die Timings, indem er ein synchronisiertes Timing auf jedem Speicherchip auf dem Modul gewährleistet. Das ist besonders im Grenzbereich bei hohem Takt entscheidend, schon kleinere Timing-Unterschiede können schneller Fehler hervorrufen und so Instabilitäten für das gesamte System hervorrufen. Unterm Strich liefert der CKD so eine erhöhte Signalqualität, insbesondere bei höherem Takt.

Wie viel mehr Takt ist möglich?

Wie weit die Taktraten durch den Einsatz von CUDIMM im ansonsten selben Setup steigen können, ist nicht ganz klar. Geworben wird durchaus mit einem Plus von rund 1.000 MT/s, realistisch ist aber etwas weniger. Mainboardhersteller sprechen tendenziell von 400 bis 600 zusätzliche MT/s, wenn es gut läuft und vor allem das Mainboard passt, geht aber auch mehr.

Apropos Mainboards. Offiziell ist der abgesegnete Zusatznutzen von CUDIMM noch auf die Boards, die lediglich zwei Speicherslots besitzen, beschränkt: Hier darf mit CUDIMM offiziell DDR5-6400 gefahren werden, mit UDIMM nur DDR5-5600. Hat das Board vier Slots, ist bei beiden Standards bei DDR5-5600 Schluss.

- DDR5-6400 gibts nur mit CUDIMMs und einem DIMM-Slot pro Kanal, also z.B. mit Boards, die nur zwei Slots generell haben

- Mit UDIMMs und CUDIMMs gibts bei zwei Slots pro Kanal bis zu DDR5-5600, egal ob Single- oder Dual-Rank

- Wenn vier Slots belegt sind, sinkt der offiziell Speichertakt auf DDR5-4800 bei Single-Rank, DDR5-4400 bei Dual-Rank

Intel-Angaben zum Speichersupport von Arrow Lake-S

Inoffiziell geht aber schon immer mehr und dieses „mehr“ geht auch über das, was mit RAM-OC bei UDIMM möglich war, hinaus.

Neue RAM-OC-Rekorde vs. Realität

10.000, 11.000, 12.000 und nun schon fast 13.000 MT/s: Die Overclocking-Rekorde zeigen ein extrem gutes Taktbild von CUDIMM. Wie so oft haben die Einzelergebnisse und die Werbung durch die Speicher- und auch Mainboardhersteller aber wenig mit der Realität zu tun.

Wie ComputerBase im Rahmen dieses Tests und auch auf der Computex 2025 in Gesprächen in Erfahrung bringen konnte, ist das mit dem Takt dann eben doch nicht so leicht. Viele der hoch taktenden Modelle mit offiziell 9.400 oder 9.600 MT/s werden beispielsweise gar nicht, oder nur in extrem geringer Stückzahl in ausgewählten Märkten – darunter oft nicht Deutschland – verfügbar gemacht.

An die symbolisch Marke von DDR5-10000 traut sich ebenfalls noch kein Hersteller heran – und das nach fast einem Jahr, nachdem die ersten CUDIMM-Module mit 9.600 MT/s vorgestellt wurden. Der Tenor auf der Computex 2025 war einhellig: Ab 9.000 MT/s wird es extrem herausfordernd, die Module für einen Alltagsbetrieb über Jahre hinweg als dauerhaft stabil einzustufen.

Der Blick in die Spezifikationen des CKD liefert einen Erklärungsansatz: Er soll in einem Frequenzbereich zwischen 1.000 und 4.600 MHz (ganz genau betrachtet sind es bis zu 4.669 MHz) arbeiten, im Bypass-Modus auf Systemen ohne CUDIMM-Support (der CKD-Chip wird dann umgangen) auf 990 bis 3.000 MHz zurückfallen. Dabei gibt es bestimmte Frequenzbereiche, die noch einmal abgetrennt sind, beispielsweise bis 3.200 MHz und darüber hinaus. Umgelegt auf DDR entspricht das letztlich deshalb den in den Basisspezifikationen abgesegneten DDR5-6400, am oberen Ende DDR5-9200 und DDR5-6000 im Bypass-Modus, in dem AMD-Prozessoren auf aktuellen Boards arbeiten.

Die aktuellen Limitierungen an der Spitze der Taktraten bei CUDIMM liegen zum Teil letztlich also schlicht am CKD und dessen Spezifikationen, die nicht für einen Dauerbetrieb mit noch höheren Taktraten ausgelegt sind. Und das, obwohl die CUDIMMs in der Regel schon auf ein verbessertes Shielding und auch stärkere PCBs setzen: Zehn Lagen geben einige Hersteller an.

Realität vs. JEDEC

Die Spezifikationen der JEDEC sehen aktuell den Einsatz von DDR5-6400 vor, sprechen aber auch bereits von DDR5-7200 und darüber hinaus. Das könnte demnach der nächste markante Schritt beim Arbeitsspeicher sein, den Prozessoren offiziell unterstützen, während es bei UDIMM bei DDR5-5600 bleiben dürfte – obwohl die JEDEC den schon bis DDR5-8800 abgenickt hat.

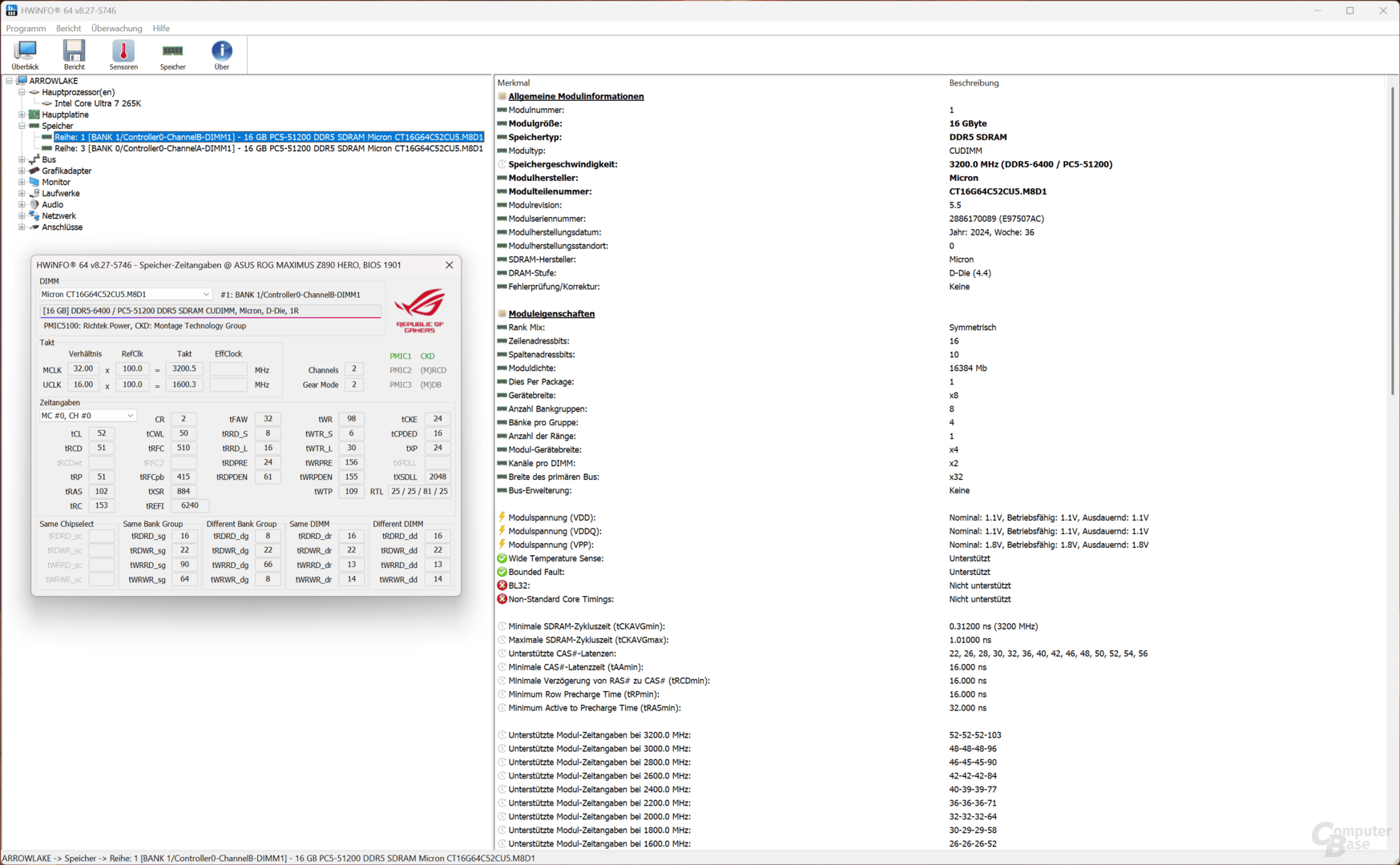

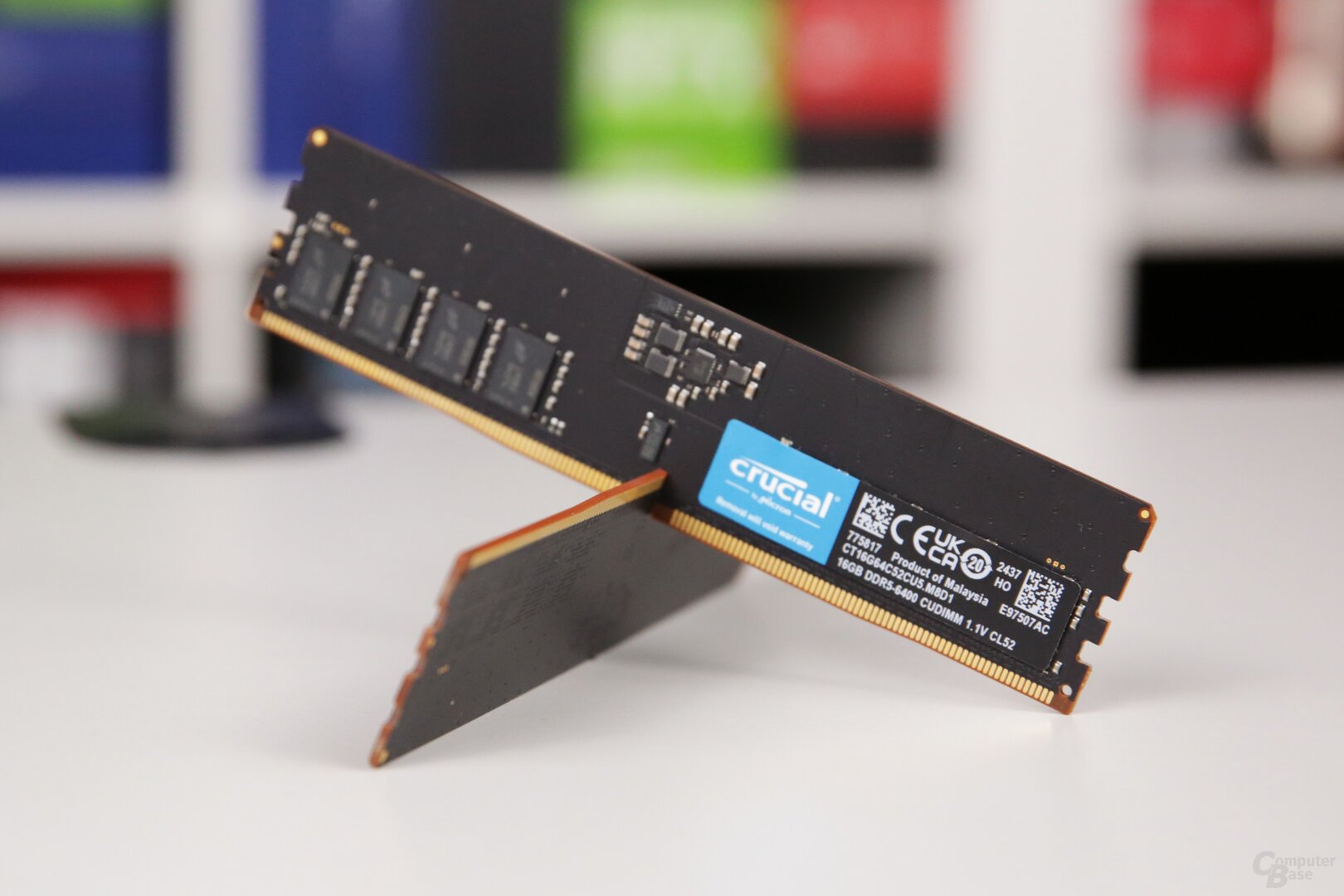

Die JEDEC-Spezifikationen decken dabei auch stets nur die Standardspannung von 1,1 Volt ab, nahezu jedes OC-Modul liegt hier weit darüber, 1,4 oder gar 1,45 Volt sind die Regel. Als Modulgröße für CUDIMM sind aktuell 8 bis 128 GByte vorgesehen. Die Micron/Crucial-Riegel im Testumfeld sind exakt solch ein JEDEC-Kit.

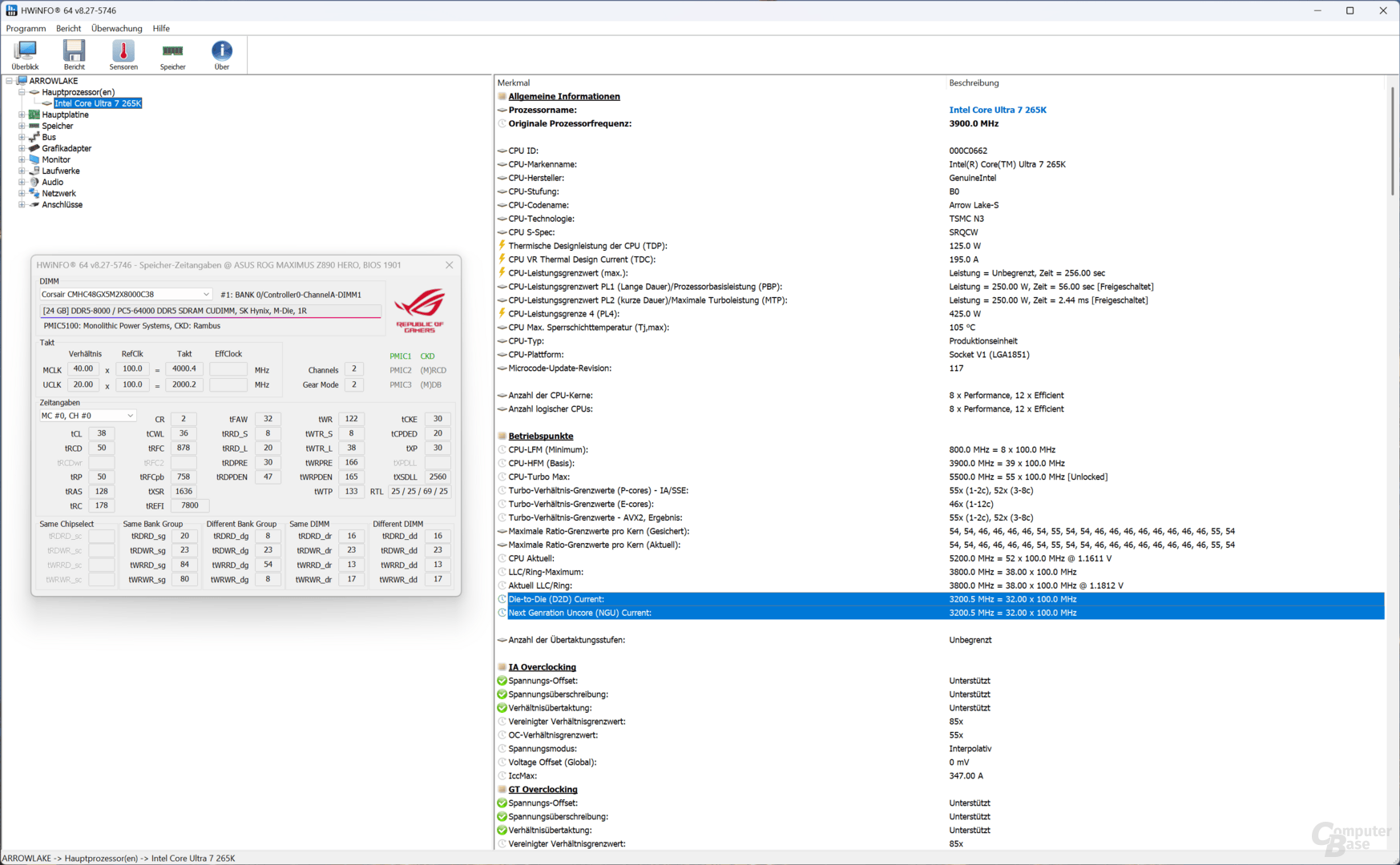

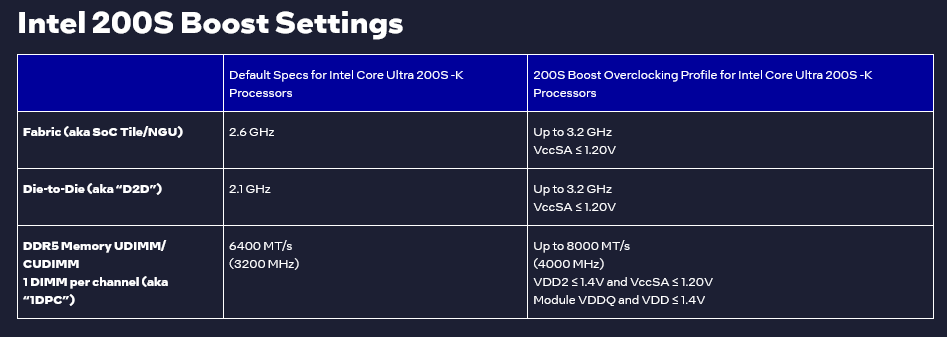

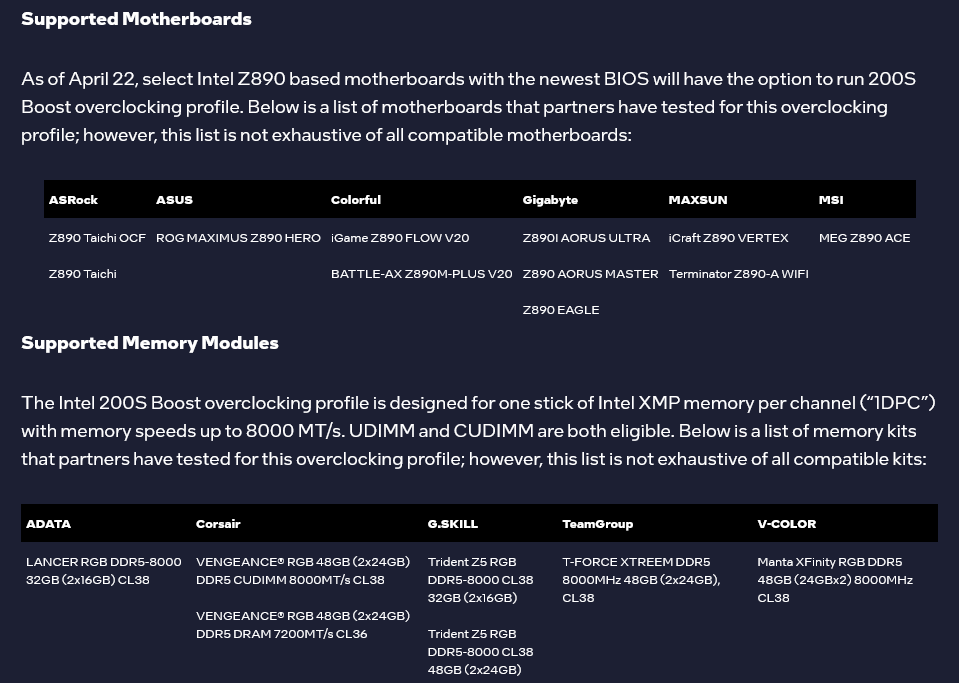

200S Boost: CUDIMM + Takt + Garantie für Arrow Lake-S

Im April dieses Jahres hatte Intel ein halbes Jahr nach der Vorstellung von Arrow Lake-S ein Overclocking-Profil mit Garantie vorgestellt: den 200S Boost. Dieser OC-Modus soll das Potenzial der Prozessoren im Desktop freigeben, denn bereits zum Start war klar, dass beispielsweise schneller Speicher ein Muss für die CPUs ist. Siehe den initialen Arrow-Lake-Test:

- Intel Core Ultra 200S im Test: Core Ultra 9 285K, 7 265K & 5 245K enttäuschen effizient

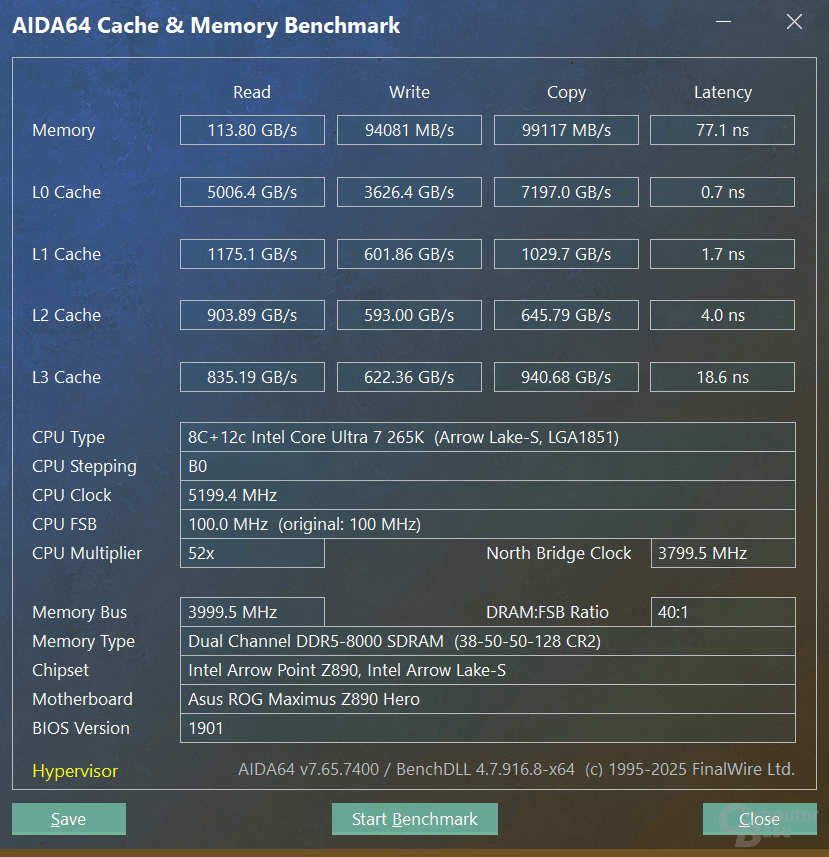

Und so hebt der 200S Boost beispielsweise den Speichertakt auf DDR5-8000 an, UDIMM oder CUDIMM kann dafür zum Einsatz kommen. Parallel dazu werden aber auch noch zwei interne Taktdomains erhöht.

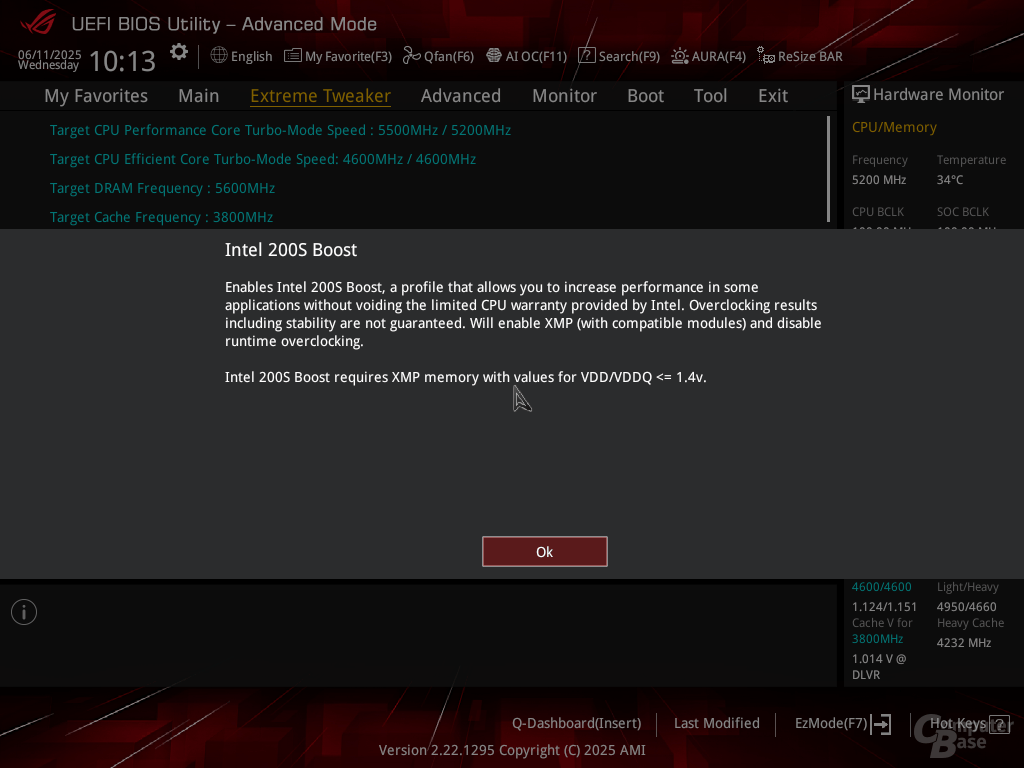

Geladen ist das Profil ganz einfach. Bei vielen Mainboards mit Z890-Chipsatz (das ist der einzige, der unterstützt wird) ist die Option direkt auf der ersten Seite zu finden, eine Bestätigung dort aktiviert das Profil.

Voraussetzung für all das ist jedoch, dass sowohl Mainboard als auch Arbeitsspeicher in der Support-Liste hinterlegt sind. Natürlich wird diese mit der Zeit erweitert, sodass am Ende pauschal wohl beinahe jedes Z890-Mainboard als auch viele Overclocking-Module nach CU-DIMM-Standard mit dabei sein dürften.

Im vorliegenden Test-Fall war dies ein Asus ROG Maximus Z890 Hero und das Speicherkit Corsair Vengeance RGB 48 GB DDR5 CUDIMM 8000 MT/s CL38. Die nicht immer ganz stabilen Erfahrungen gibt es im Detail auf den kommenden Seiten.

Die Preisfrage: sinnvoll oberhalb 8.400 MT/s

CUDIMMs sind teuer, lautet der allgemeine Tenor. Das stimmt aber nicht immer und überall, das Thema muss differenziert betrachtet werden.

Geht es um den Mainstream-Bereich und beispielsweise DDR5-6400, welche die Basisspezifikation von CUDIMM darstellt, dann stimmt dies durchaus. Das liegt aber primär daran, dass es hier hunderte UDIMM-Module verschiedenster Hersteller gibt, die zudem seit langer Zeit im Markt und damit auch breit verfügbar sind. In dem Fall ist dies primär ein Thema von Angebot und Nachfrage. Hier hat CUDIMM aktuell keine Chance, weshalb es die bekanntesten RAM-Hersteller bei diesem Takt auch gar nicht erst probieren. Bei DDR5-6400 ist CUDIMM vor allem durch große OEM-Hersteller und -Lieferanten wie Micron, Kingston und Samsung anzutreffen.

Wird der Fokus auf den Bereich übertakteter Module verlegt, ändert sich das Bild. Denn im Bereich von DDR5-8200 und darüber wird die Auswahl von Speicher sehr schnell sehr klein, das verknappte Angebot sorgt zusätzlich für einen höheren Preis. Hier nähern sich die CUDIMM-Riegel bereits dem Preis von klassischen UDIMM an, ab 8.400 MT/s übernehmen CUDIMMs dann sogar preislich die Führung. Und geht es noch höher hinaus, verschwindet klassische UDIMM einfach komplett, es gibt dann nur noch CUDIMM. Hier offenbart sich dann der Vorteil des CKDs direkt auf den Speichermodulen.

Die Testkandidaten im Überblick

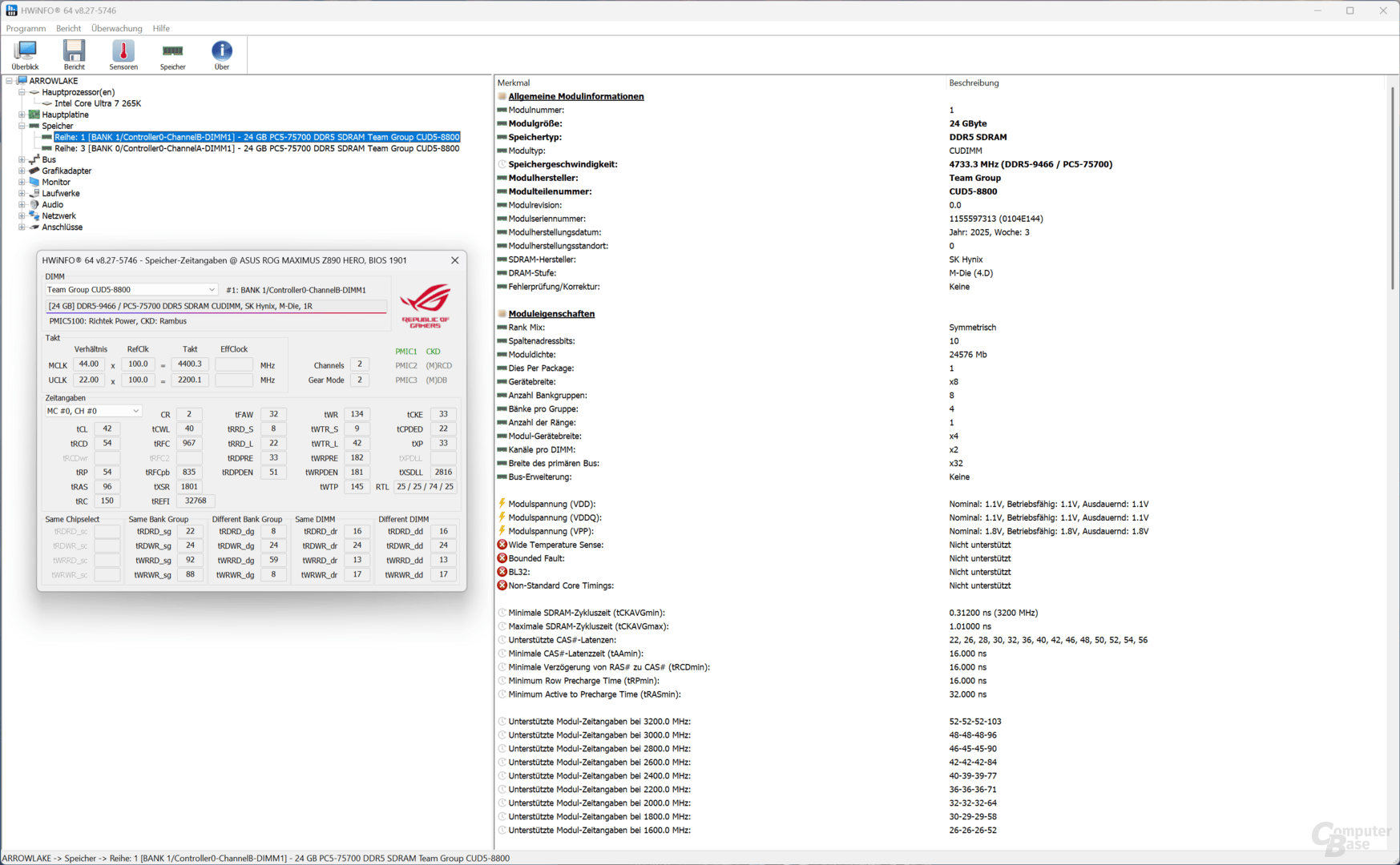

Im Test haben sich vier neue CUDIMM-Modulpaare eingefunden. Den bisher höchsten abgesegneten CUDIMM-Standard stellt Crucial/Micron mit DDR5-6400 CL52 – die JEDEC-Vorgaben. Solche Module sind gern in OEM-Systemen verbaut.

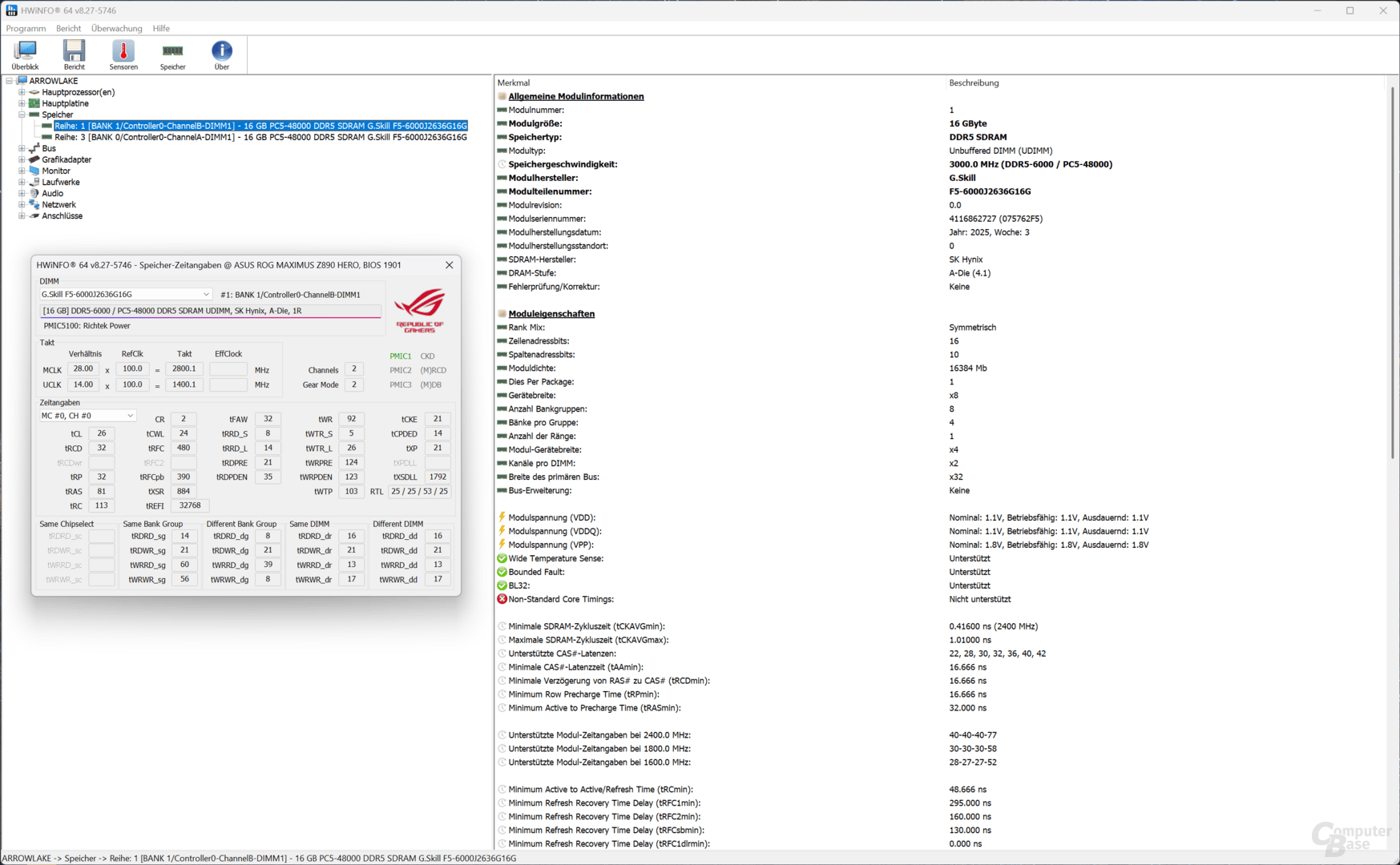

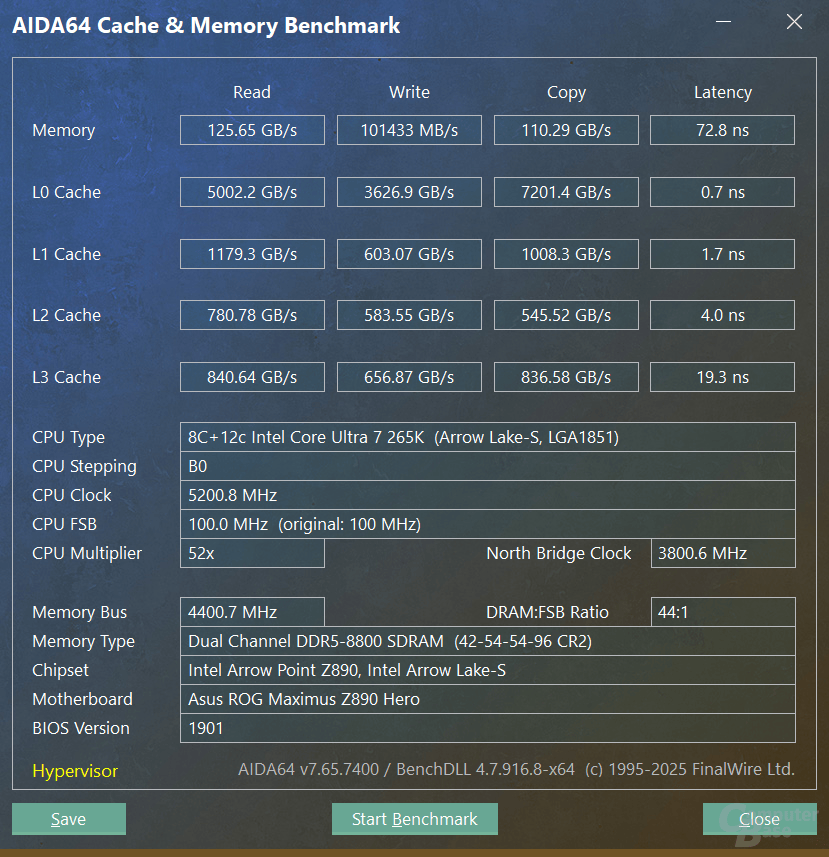

Es folgen drei weitere CUDIMM-Paare: Corsair Vengeance CUDIMM mit 8.000 MT/s CL38 (auch als 9200 MT/s CL44), G.Skill Trident Z5 CK mit 8.200 MT/s CL40 (als als 9600 MT/s CL46) und TeamGroup T-Force Xtreem DDR5-8800 CL42 (schnellste Spec). Das erwähnte G.Skill-Kit war bereits seit dem Start das Referenzkit in CPU-Tests, es wurde bei DDR5-6400 mit CL36 betrieben.

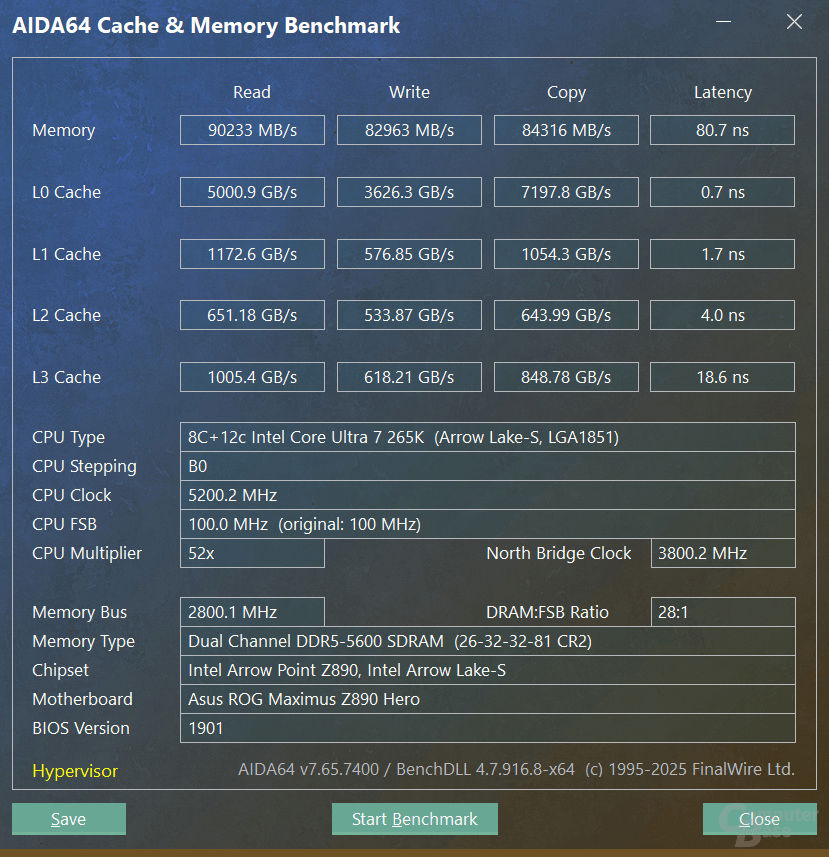

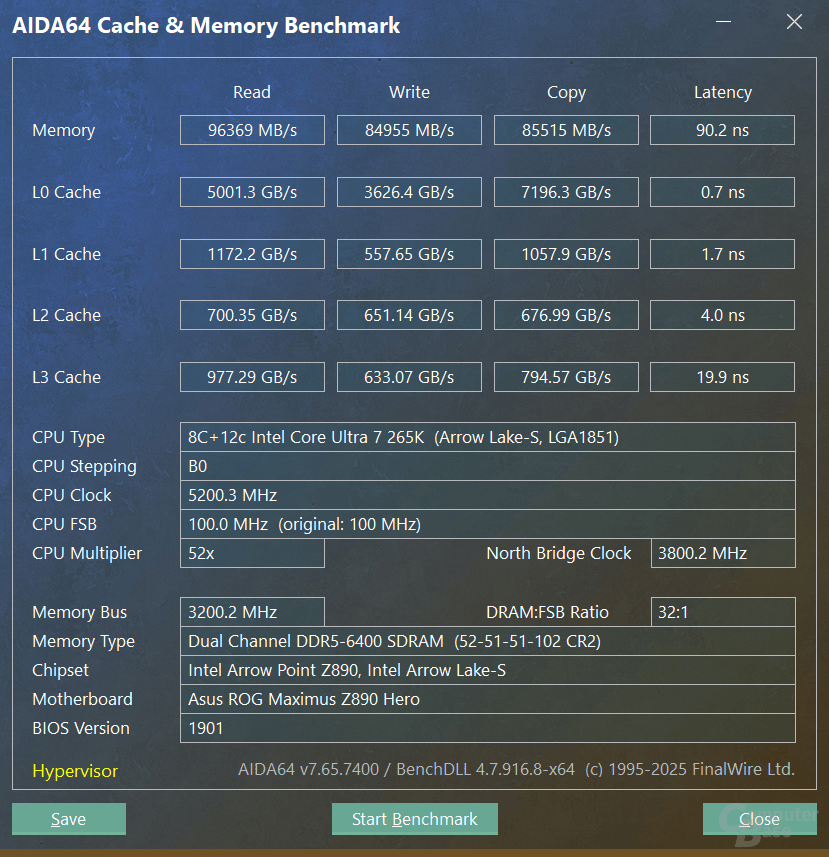

Der Probelauf von DDR5-5600 vs. CUDIMM-6400, -8000 und -8800 erfolgte in AIDA64. DDR5-5600 bildet die Einstiegsbasis mit gutem Durchsatz bei geringer Latenz, CUDIMM-6400 gewinnt mit JEDEC-Specs beim Durchsatz hinzu, büßt aber deutlich bei der Latenz ein.

CUDIMM-8000 nach den Vorgaben von Intel 200S Boost und damit de facto dem hinterlegten XMP-Profil weist unterm Strich zwar mehr Durchsatz als DDR5-5600, aber eine ziemlich ähnlich Latenz auf. Bei CUDIMM-8800 steigt der Durchsatz weiter an, dank optimierter Timings sinkt zugleich die Latenz.

Neben den CUDIMM-Modulen findet sich als „Baseline“ auch UDIMM im Test: DDR5 von G.Skill mit DDR5-5600 CL26, also der von Arrow Lake offiziell abgenickten Spec.

Apps & Mobile Entwicklung

KW X ULP 2.0 und KW 550 MX LP: Cherry baut (sehr) flache mechanische Tastaturen

Cherry baut das Angebot an sehr flachen Tastaturen weiter aus. Die KW 550 MX LP bedient mit 96-Prozent-Layout den Wunsch nach flachen mechanischen Tastern, während die KW X ULP 2.0 Cherrys ultraflache mechanische Notebook-Taster im 75-Prozent-Format anbietet.

Die KW X ULP 2.0 im Detail

Die KW X ULP 2.0 nutzt dasselbe 75-Prozent-Layout wie andere Cherry-Tastaturen. Funktions- und Pfeiltasten werden bei diesem Modell allerdings leicht voneinander abgesetzt. Was die Tastatur aus der Masse abhebt, sind ihre selten und bislang nur im Vollformat erhältlichen Taster: Mit Cherrys „Ultra Low Profile“-Switches kommt die KW X ULP 2.0 auf eine Höhe von nur 1,6 Zentimetern.

Die ULP-Modelle haben einen besonders kurzen Hub und ausprägten Druckpunkt, der allerdings präzise erfühlt werden kann. Sie sind damit eine Premium-Alternative zur Scissor-Technik in Notebook-Tastaturen. Dabei tippt es sich nicht nur angenehm, sondern auch leise. Details zu den Tastern und Alltagserfahrungen liefert unter anderem ein Blick auf die Corsair K100 Air (Test).

In der KW X ULP 2.0 werden die Taster, wie bei allen Office-Tastaturen des Unternehmens, weiß beleuchtet. Status-LEDs werden in Form zusätzlicher roter beziehungsweise grüner LEDs unter einzelnen Tasten angezeigt. Tastenbelegungen auf der F-Reihe können über Cherrys universelle Keys-Software modifiziert werden. Angeschlossen wird die KW X ULP 2.0 per Kabel, Funk oder Bluetooth.

Die Preisempfehlung der KW X ULP 2.0 liegt laut Cherry bei 220 Euro, das Modell soll ab sofort im Handel verfügbar sein. Zu diesem Preis kostet es allerdings deutlich mehr als die aktuell ab 164 Euro erhältliche KW X ULP im 100-Prozent-Format und fast so viel wie die K100 Air, die laut Preisvergleich für ab 248 Euro bezogen werden kann. Der Preis des kleinen Modells wird deshalb mutmaßlich noch nachgeben.

Die KW 550 MX LP im Detail

Die KW 550 MX LP stellt im Prinzip eine Variante einer bekannten Tastatur dar. Es handelt sich um die 96-Prozent-Version der KC 500 MX LP (Test) mit zusätzlicher Verbindungsoption über Bluetooth 5.2. Die Laufzeit soll laut Cherry von ein paar Wochen bis hin zu einem ganzen Jahr bei abgeschalteten LEDs reichen.

Auch die KW 550 MX LP ist flacher als normale mechanische Tastaturen. Sie kommt mit Cherrys Low-Profile-Tastern auf eine Höhe von 2,5 Zentimetern. Angeboten wird die Tastatur mit Cherry MX2 LP Ivory. Dabei handelt es sich um lineare, rote LP-Taster des Unternehmens mit weißem Stempel, der die Ausleuchtung der Tasten verbessern soll.

Die Preisempfehlung der KW 550 MX LP liegt bei 120 Euro und damit 10 Euro über der KC 500 MX LP. Auch sie soll ab sofort im Handel verfügbar sein.

Apps & Mobile Entwicklung

Dieser geniale 55-Zoll-Fernseher ist für kurze Zeit irre günstig

Möchtet Ihr einen neuen Fernseher, muss es nicht zwangsläufig Sony, LG oder Samsung sein. Ein anderer Hersteller ist seit einigen Jahren in Deutschland ebenfalls sehr beliebt und kann vor allem mit seinem unglaublich guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Bei Otto bekommt Ihr dies jetzt erneut bewiesen. Denn hier könnt Ihr Euch ein 4K-Modell mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll für deutlich weniger als 500 Euro schnappen – und einen Einkaufsgutschein über 100 Euro gibt’s sogar noch dazu.

Ich erinnere mich noch an Zeiten, in denen ich auf dem SNES das gute alte Super Mario auf dem Mini-Röhrenfernseher im Kinderzimmer meines Bruders spielen durfte. Mittlerweile sind solche Geräte natürlich nicht mehr aktuell und Smart-TVs dominieren den Markt. Mein persönlicher Favorit ist Hersteller Hisense. Das Unternehmen liefert ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und stellt dies mit dem E7Q Pro erneut unter Beweis. Jetzt bekommt Ihr den smarten Fernseher bei Otto zum absoluten Spitzenpreis* geboten und könnt auch noch einen Gutschein abstauben.

Hisense E7Q Pro: Nicht nur für Gamer eine Überraschung

Der Hisense-Fernseher zählt zur gehobenen Mittelklasse. Im Angebot befindet sich die 55-Zoll-Variante des Fernsehers, der auf ein QLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz. Mini-LED gibt es allerdings nicht. Die Auflösung liegt im 4K-UHD-Bereich, also bei 3.840 x 2.160 Pixel. Die Helligkeit ist mit 330 Nits eher gering, genauso wie der Kontrast von 3.800:1. Dies liegt allerdings eher an der verwendeten VA-Paneltechnologie. Dafür bietet das Gerät mit 178° einen recht weiten Betrachtungswinkel.

Zur Bildverbesserung unterstützt das Gerät HDR10, HDR10+, Dolby Vision (IQ) und HLG Adaptive. All diese Features sollen zu einer natürlicheren Darstellung führen. Etwas schwach ist das VIDAA-Betriebssystem, das im Vergleich zu Samsung oder LG zwar keine Chance hat, aber dennoch die wichtigsten Streaming-Apps mitbringt. Auch die Audioqualität der beiden 10-W-Lautsprecher ist zu vernachlässigen. Dafür leistet der MediaTek Pentonic 700 ganze Arbeit und kann auf einen KI-gestützten 4K-Upscaler oder Motion Interpolation zurückgreifen.

Wahres Highlight sind jedoch die Gaming-Features und Anschlüsse. Denn Hisense setzt beim E7Q Pro auf ganze vier HDMI-2.1-Ports, wovon zwei mit VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM ( Auto-Low-Latency-Mode) ausgestattet sind. Ein weiterer bietet eARC zur Verbindung einer passenden Soundbar, wie der TCL Q85H (399 Euro bei CoolBlue)*. Zusätzlich bietet der Smart-TV (Kaufberatung) einen geringen Input-Lag von unter 14 ms, sowie AMD FreeSync Premium.

Preis-Leistungs-Knaller bei Otto dank Gutschein

Wie bereits erwähnt bekommt Ihr den Hisense E7Q Pro bei Otto am günstigsten*. Hier zahlt Ihr derzeit 449 Euro. Das allein ist schon ein echter Kracherpreis, wenn wir uns das technische Datenblatt anschauen, doch durch eine aktuelle Aktion wird es nochmal besser. Denn Otto legt noch einen Gutschein im Wert von 100 Euro für den eigenen Online-Shop obendrauf. Dadurch sinkt der Preis auf effektiv gerade einmal 349 Euro. Hisense selbst platziert das Gerät als „Preisbrecher“ im oberen Mittelklasse-Segment und dürfte das mit diesem Angebot definitiv erreichen.

Vergleichbare Modelle, wie der LG QNED86A6A*, können Euch durchaus 700 Euro oder mehr kosten. Hier zahlt Ihr effektiv nicht einmal die Hälfte. Und selbst wenn Ihr den Gutschein selbst nicht benötigt, ist ein Preis von 449 Euro noch immer ein extrem gutes Angebot. Auch der Preisvergleich zeigt, dass es das Gerät nie günstiger gab. Übrigens könnt Ihr den Hisense E7Q Pro auch bei Amazon für 449 Euro schießen, bekommt hier jedoch keinen Gutschein. Bedenkt zudem, dass bei Otto noch Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro hinzukommen, falls Ihr kein „Otto UP“-Mitglied seid.

Lohnt sich der Hisense E7Q Pro für unter 500 Euro?

Ein 4K-Fernseher mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll unter 500 Euro ist mittlerweile keine Seltenheit mehr. Immer wieder sind Modelle von TCL, Hisense oder Peaq für diesen Preis erhältlich. Hier hat meiner Meinung nach jedoch Hisense die Nase vorn, denn das Unternehmen setzt auf ein richtig starkes Datenblatt zu verhältnismäßig geringen Kosten. Das gilt auch für den E7Q Pro. Vor allem in Verbindung mit dem 100-Euro-Gutschein könnt Ihr hier ein echtes Schnäppchen* ergattern. Allerdings solltet Ihr Euch beeilen, denn die ganze Aktion gilt nur noch bis zum 10. August.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Hisense E7Q Pro interessant für Euch oder kommen Euch nur LG und Samsung ins Haus? Lasst es uns wissen!

Apps & Mobile Entwicklung

Umbenennung: AVM heißt jetzt Fritz!

Die AVM Computersysteme Vertriebs GmbH, gegründet 1986 in Berlin, Hersteller der sehr bekannten Fritz!-Produkte aus dem Bereich Heimnetz, Internet und Smart Home, hat ab sofort einen neuen Namen und heißt jetzt genau so wie die bekannte Produktlinie, nämlich Fritz! GmbH oder im kurzen Sprachgebrauch einfach nur Fritz!.

Der Schritt zum neuen Namen ist vor allem eine Marketingstrategie. Während die Firma AVM dem Unternehmen zufolge bei Verbrauchern deutlich weniger bekannt sei, habe die Fritz! eine sehr hohe Markenbekanntheit. Aus AVM, was ursprünglich für „Audiovisuelles Marketing“ wird deshalb Fritz!. Laut eigener Aussage habe Fritz! in Deutschland eine Markenbekanntheit von rund 80 Prozent. Der Router-Spezialist versichert, dass sich sonst nichts ändern wird.

Die erste Fritz!Box kam 2004

AVM hatte Mitte der 90er Jahre mit der Fritz!Card, einer ISDN-Karte für Privatkunden, den kommerziellen Durchbruch. Die erste Fritz!Box wurde wiederum im Jahr 2004 vorgestellt. Dabei handelte es sich schon damals um eine Kombination aus DSL-Modem und Router.

Übernahme durch Imker

Größere Schlagzeilen machte zuletzt im Juli 2024 die Ankündigung, dass sich die Unternehmensgründer und bis heute alleinigen Inhaber des Unternehmens als neuen, langjährigen Investor für Imker Capital Partners (Imker) entschieden haben. AVM strebt mit dem neuen Investor im Rücken Wachstum durch neue Produkte und eine verstärkte Internationalisierung an. Die Gründer von AVM bleiben dem Unternehmen mit einem Minderheitsanteil als Gesellschafter und als Beirat erhalten.

Aktuelle und transparente Zahlen zum Marktanteil der Fritz!Box liegen nicht vor. Laut verschiedenen Quellen stammt aber mindestens die Hälfte der Router in Deutschland vom ehemals AVM genannten Unternehmen.

Als die Fritz!Box letztes Jahr ihren 20. Geburtstag feierte, gaben 84,3 Prozent an eine Fritz!Box zu nutzen. Wie sehen die Zahlen innerhalb der ComputerBase-Leserschaft heute aus?

-

Ja

Historie: 84,3 %

-

Nein

Historie: 8,6 %

-

Nein, hatte ich aber mal

Historie: 7,1 %

-

Ich weiß es nicht

Historie: 0,1 %

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten