Künstliche Intelligenz

Die sechs besten „Star Trek“-Spiele

„Star Trek“ hat seit seiner Premiere im Jahr 1966 die Fantasie zahlreicher Menschen beflügelt – und darunter natürlich auch Spieldesigner. Den ersten Ausflug in interaktive Gefilde gönnte sich die Crew der Enterprise bereits zu ihrem fünften Geburtstag, im Jahr 1971: „Star Trek“ von Mike Mayfield, in einfachem BASIC geschrieben, bestand aus phosphorgrün leuchtendem Text und drehte sich darum, über in die klackernde Tastatur der euphemistisch „Minicomputer“ betitelten Rechenschränke wie dem „SDS Sigma 7“ eingetippte Befehle aus ASCII-Zeichen bestehende Klingonenschiffe zu finden und zu zerstören. Im Grunde also eine „Schiffe versenken“-Variante, nur dass hier die Pötte auch zurückschießen.

Von da aus ging es Schlag auf Schlag, Photonentorpedo auf Photonentorpedo, die „Star Trek“-Spiele, offiziell und inoffiziell, schossen wie Tribbles aus aus den Getreidespeichern. Logischerweise war nicht jedes davon ein Spielspaßvolltreffer – und genau deswegen haben wir uns sechs alte und neue Spiele aus Gene Roddenberrys Universum herausgefischt, die uneingeschränkt empfehlenswert sind.

Star Trek: Judgment Rites (1993)

Das Anfang 1992 veröffentlichte und damit die in seinem eigenen Namen enthaltenen Feierlichkeiten nur ganz knapp verpassende „Star Trek: 25th Anniversary“ war ein echt gutes Point-n-Click-Abenteuer. Es bot zwar nicht gerade die logischsten Rätsel diesseits des Delta-Quadranten – aber es war Fanservice pur, lebte und atmete den Geist von „Star Trek“ wie kein anderes Spiel zuvor. Was nicht zuletzt daran lag, dass für die später nachgeschobene CD-Veröffentlichung die komplette Originalcrew vor die Mikrofone geschoben wurde, inklusive William „It sickens me“ Shatner.

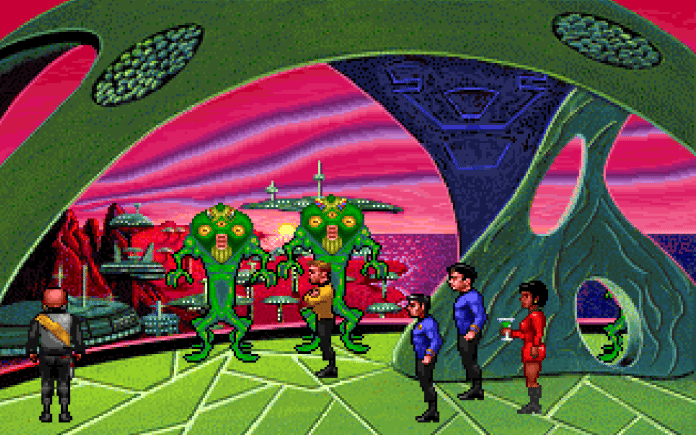

Captain Kirk, Spock, Pille und die anderen treffen in „Judgment Rites“ auf viele sehr ungewöhnliche Aliens.

(Bild: Paul Kautz)

Was aber natürlich nicht bedeutet, dass da nicht noch Platz für Verbesserungen gewesen wäre. Wie gesagt: Bei einigen der Puzzles hätte selbst Mr. Spock die kritische Augenbraue gehoben, die aufgezwungenen Raumschlachten im „Wing Commander“-Stil waren ruckelig und gerade zum Ende hin frustrierend schwer. Und das ganze Abenteuer war auch nicht sonderlich lang. Kein Wunder also, dass im November 1993 der offizielle Nachfolger in den Läden stand: „Star Trek: Judgment Rites“ war auf den ersten Blick mehr vom Gleichen: gleiche Grafik, gleiche Bedienung, alles gleich. Unter der Haube allerdings war vieles neu: deutlich aufgebohrte Präsentation, viel mehr Abwechslung im Kader (Kirk bestritt die Missionen jetzt nicht mehr nur mit Spock, Pille und einem Wegwerf-Redshirt), umfangreichere Missionen, die jetzt einen übergreifenden Handlungsrahmen boten – und die vermaledeiten Balleraufträge waren jetzt endlich optional.

„Star Trek: Judgment Rites“ ist natürlich kein Hochglanzprodukt. Aber für Fans der Originalserie bietet es noch bis heute einige der interessantesten Knobel-Abenteuer der Seriengeschichte.

Erhältlich bei: GOG, Steam

Star Trek: The Next Generation – A Final Unity (1995)

Apropos Knobel-Abenteuer: Am 23. Mai 1994 fand die gefeierte „Star Trek“-Nachfolgeserie „Star Trek: Das nächste Jahrhundert“ (engl: „Star Trek: The Next Generation“) mit der preisgekrönten Folge „Gestern, heute, morgen“ (engl: „All Good Things…“) seinen furiosen Abschluss. Es sollte dann noch gut ein Jahr dauern, bis die Fans weitere Abenteuer mit Picard, Riker und und Data, Worf oder Geordi La Forge erleben durften. Und zwar in einem Point-n-Click-Adventure von einer Firma, die man bis dahin eher nicht mit dieser Art von Spiel in Verbindung brachte: den Flugsimulationsexperten von Spectrum Holobyte.

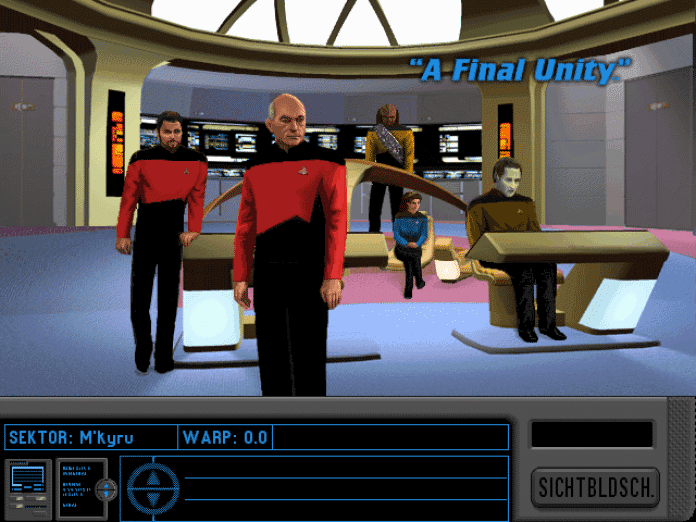

A Final Unity war das erste „Star Trek“-Abenteuer, das komplett in hochauflösendem SVGA dargestellt wurde.

(Bild: Paul Kautz)

Spielt aber nicht die geringste Rolle, denn die Fans hatten bei „Star Trek: The Next Generation – A Final Unity“ nicht den geringsten Grund zur Beschwerde. Die Crew der neuen Enterprise legt sich mal wieder mit den Romulanern an, ein mysteriöses Artefakt deutet in Richtung einer lange verschollenen Zivilisation. Es gibt sehr viele Gespräche mit freundlichen und unfreundlichen Personen und Aliens zu führen, ein großer Teil der Enterprise-D darf erkundet werden. Und dann warten natürlich noch jede Menge Außenmissionen mit Tricorder-Scannereien, vielen Gegenständen und zum Teil sehr cleveren Puzzles.

„A Final Unity“ ist für Fans von TNG das, was „Judgment Rites“ für TOS-Trekker ist: Ein rundum gelungenes Abenteuer mit der jeweils besten Enterprise-Crew, das die Serienatmosphäre beeindruckender Präzision auf den Kopf trifft. Außerdem kamen auch hier alle Darsteller persönlich zu Wort – was für die meisten deutschen Spieler wohl den Erstkontakt mit den Originalstimmen der Schauspieler bedeutet haben dürfte.

Erhältlich: aktuell leider nirgends offiziell

Star Trek: Voyager – Elite Force (2000)

„Star Trek: Voyager“, die 1995 angelaufene fünfte Serie im offiziellen „Star Trek“-Kanon, spaltet die Fangemeinde noch bis heute: Auf der einen Seite gibt es fantastische Charaktere wie Captain Janeway, Commander Tuvok, den Holo-Doc sowie (ab der vierten Staffel) Seven of Nine. Auf der anderen Seite warten hier einige der schlimmsten TV-Verbrechen aller Zeiten (hust, „Threshold“, husthust) sowie eine Serie, die es niemals geschafft hat, eine wirklich eigene Identität aufzubauen.

Anfangs legt man sich noch mit den assimilationswütigen Borg an, später kommen auch noch andere Gegner ins Spiel.

(Bild: Paul Kautz)

Das ist aber für Spieler vollkommen wurscht, denn Voyager stellte den Rahmen für den noch bis heute besten Ego-Shooter im „Star Trek“-Universum. Der auf der englischen Verpackung mit dem wunderbar martialischen Motto „Set Phasers To Frag.“ gleich mit Anlauf klar machte, dass hier nicht geredet und verhandelt, sondern geballert wird. Das von den Shooter-Experten Raven Software entwickelte und im Herbst 2000 über Activision veröffentlichte Spiel nutzte die damals noch ofenfrische „Quake 3“-Engine von id Software, und lieferte damit eines der grafisch aufregendsten Abenteuer seiner Zeit. Darin konnte man sich als Mitglied des Elitetrupps „Hazard Team“ nicht nur packende Gefechte mit Borg, Klingonen oder Hirogen liefern, sondern auch eine spannende Handlung verfolgen und zwischen den Einsätzen sogar einen bemerkenswert großen Teil der Voyager erkunden.

Drei Jahre später folgte dann noch der bereits von Ritual Entertainment entwickelte zweite Teil mit dem simplen Titel „Star Trek: Elite Force II“, der ebenfalls sehr zu empfehlen ist.

Erhältlich bei: GOG

Künstliche Intelligenz

IFA: Projektoren für Gaming und Filme

XGIMIs Horizon-20-Serie hat Zuwachs bekommen: Zum Horizon 20, 20 S und 20 Pro gesellt sich nun der Horizon 20 Max. Alle vier beherrschen die HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+ und bieten als Bildpresets den Filmmaker Mode sowie IMAX Enhanced. In den Gaming-Modi erreichen sie geringe Latenzen, außerdem haben alle Horizon-Modelle ein Objektiv mit großzügigem Lens-Shift, optischem Zoom und Autofocus.

Für Gamer

Das Max-Topmodell liefert laut Hersteller mit RGB-Lasertechnik eine Spitzenhelligkeit von 5700 Lumen. Damit sollte er auch in helleren Umgebungen bestehen und dank der Laser-LEDs satte Farben bieten. Zudem kann der Horizon 20 Max seine Bildwiederholfrequenz dynamisch an die Eingangssignale anpassen (Variable Refresh Rate, VRR), er nimmt bis zu 240 Bilder pro Sekunde entgegen und reduziert die Latenz automatisch auf 1 Millisekunde bei 1080p/240 Hz-Zuspielung und 3 Millisekunden bei 4K/60 Hz.

Der Horizon 20 Max besticht durch kurze Latenz, schnelle 240-Hz-Wiedergabe, kräftige Farben und hohe Kontraste.

(Bild: Ulrike Kuhlmann, c’t / heise medien)

Xgimi bewirbt den Projektor dementsprechend für Gaming-Enthusiasten. Auf der IFA zeigte der Projektor im Gaming-Einsatz eine saubere, farb- und kontraststarke Darstellung. Man kann den smarten Beamer aber auch fürs Videostreaming nutzen. Dafür hält er unter seiner Google-TV-Oberfläche die gängigen Streaming-Apps von Netflix & Co. bereit. Die elegante Front, die sich auf Knopfdruck elektrisch vor die Linse schiebt, hat das neue Modell leider nicht mehr.

Für Heimcineasten

Neu im Programm ist XGIMI Titan-Modell. Der DLP-Projektor beeindruckt mit seiner großen vertikalen und horizontalen Objektivverschiebung von ±100 Prozent respektive ±40 Prozent. Hinzu kommt ein großer optischer Zoombereich (Projektionsverhältnis 1,2 bis 1,8:1). Damit sollte sich das projizierte Bild auch unter erschwerten Bedingungen in die Leinwand einpassen lassen. Ein von XGIMI programmierte Chip (FPGA) soll dabei für einen verzerrungsfreie, saubere Wiedergabe sorgen.

Mit dem 4K-Laserprojektor Titan begibt sich XGIMI erstmals ins Profi-Segment.

(Bild: Ulrike Kuhlmann/c’t, heise medien)

Der Hersteller hat den Titan nach eigenen Angaben für Veranstaltungsräume, AV-Installationen und Unternehmensumgebungen entwickelt. Mit seinen Eigenschaften empfiehlt sich der Titan aber auch fürs anspruchsvolle Heimkino. Als Signaleingang stehen zwei HDMI bereit, einer davon mit Audiorückkanal eARC. Außerdem finden sich zwei USB-Ports, einer als USB 2.0, der zweite mit USB 3.0 für höhere Bandbreiten.

Seine 4K-Auflösung erzielt der Beamer mit einem großen 0,78-Zoll-Spiegelchip (Digital Mirror Device, DMD) per Pixelshift. Die doppelt ausgelegte (Dual-Laser-)Lichtquelle aus roter und blauer Laser-LED und grünen Phosphor-LEDs soll für einen Lichtstrom von 5000 Lumen sorgen und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 5.000.000:1 erzielen. Außerdem soll sie das für Laser-Beamer übliche Flirren in der Projektion, das sogenannte Laser-Speckle, minimieren. Der Regenbogeneffekt des DLP-Beamers war dagegen von dafür empfindlichen Betrachtern zu sehen.

Am IFA-Stand verdeutlichte XGIMI die flexible Aufstellmöglichkeit des Titan, indem die Projektion auf einer großen Leinwand automatisiert verschoben wurde; das Bild blieb dabei jederzeit scharf, der projizierte Erdball rund. Der Titan soll Ende des Jahres in den Handel kommen, einen Preis nennt der Hersteller bisher nicht.

(uk)

Künstliche Intelligenz

Vision Pro: In dieser Nische verkauft sie sich gut

Gut 400.000 Stück soll Apple von der Vision Pro bislang verkauft haben – womöglich sogar weniger. Für ein Produkt des erfolgsverwöhnten iPhone-Konzerns ist das quasi nichts. Die Gründe sind schnell genannt: Das kombinierte VR- und AR-Headset ist mit mindestens 4000 Euro enorm teuer und hat noch keinen sonderlich bequemen Formfaktor. So drücken gut 650 Gramm auf den Kopf, auch wenn Apple (und Zubehöranbieter) dies mit Polstern und Kopfbändern abfedern wollen. Weiterhin sehr gelobt wird hingegen die technische Qualität der Vision Pro: enorm scharfes Bild, schnelles Augen- und Gestentracking, hoher Immersionsgrad und guter Mixed-Reality-Modus. Wie nun das Wall Street Journal schreibt, ist das Apple-Headset damit zumindest in einigen Bereichen ein Hit: Nischenanwendungen aus dem Business-Sektor.

Training an unterschiedlichen Orten

Beispiele dafür sind das Training von Piloten, die Planung von Küchen, die Entwicklung neuer Medikamente oder das 3D-Design komplexer Produkte. So nutzt das kanadische Pilotentrainingsunternehmen CAE die Vision Pro für das Anlernen frischer Piloten, die dann für bestimmte Durchläufe nicht mehr in den (noch teureren) Simulator müssen. Das Apple-Headset habe neue Möglichkeiten eröffnet, obwohl CAE Augmented Reality seit Jahren verwendet. Das Display der Brille sei so scharf, dass alle Bereiche eines Cockpits zu lesen sind. Zudem ist ein Training mehrerer Personen an mehreren Orten gleichzeitig möglich.

Das französische Luft- und Raumfahrtunternehmen Dassault hat eine eigene 3DExperience-Plattform geschaffen, mit der Firmen über die 3DLive-App die Vision Pro zum Design neuer Produkte einsetzen können. Nutzer sind unter anderem Virgin Galactic und Hyundai.

Vision Pro für den Küchenkauf

Die Heimwerkerkette Lowe’s aus den USA setzt die Vision Pro an fünf Standorten ein, um Nutzern dabei zu helfen, ihre neue Küche einzurichten. Bis Ende des Jahres sollen die Geräte in 100 Märkten genutzt werden, künftig in bis zu 400. „Spatial Computing, insbesondere bei der Vision Pro, kann [die Lücke beim Verkaufsgespräch] schließen, indem es Kunden ermöglicht, sich ihre neuen Räume anschaulich vorzustellen und so sicherere Kaufentscheidungen zu treffen“, so ein Manager des Unternehmens.

Neu ist es allerdings nicht, dass Spezialgeräte aus dem Bereich Virtual und Augmented Reality in Industrieanwendungen genutzt werden: Das war auch bei Microsofts HoloLens und zuvor bei Google Glass so. Massenmarktprodukte wurden jedoch beide Geräte nicht.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

FreeBSD-Policy: KI-generierter Quellcode ? Nein, Danke!

Die FreeBSD-Entwickler haben sich in dem aktuellen Status-Report klar dagegen ausgesprochen, LLM-generierten Code in das klassische Open-Source-Betriebssystem einfließen zu lassen. Man sehe zwar durchaus Vorteile von LLMs beim Generieren oder Überarbeiten der Dokumentation und anderer Texte. Übersetzungen beispielsweise lassen sich wesentlich schneller in ausreichender Qualität mit einer LLM erzeugen als durch rein manuelle Arbeit. Zur Erzeugung von Quellcode dürfen LLMs jedoch nicht eingesetzt werden. Im Report werden „Lizenzbedenken“ als primärer Hinderungsgrund genannt, was ja durchaus ein Problem ist, da die Ausgaben einer jeden LLM aus zuvor auch ohne Zustimmung kopierten Inhalten aus allen möglichen Quellen stammen.

Liest man regelmäßig die Mailinglisten der diversen BSD-Projekte mit, fällt aber vor allem ein anderes Problem auf: Es werden immer wieder fragwürdige Ideen, Verbesserungen von Problemen, die nicht existieren, und vermeintliche Patches, die überhaupt nicht funktionieren, von Leuten eingereicht, die zuvor nicht in den Listen aufgetaucht sind. Dieses Spamming mithilfe von ChatGPT und Co. ist zwar immer relativ schnell erkennbar, kostet die ohnehin nicht im Überfluss vorhandenen Entwickler aber grundsätzlich wertvolle Zeit. Kein Wunder also, dass man zumindest im Lager der BSD-Systeme dieser Art von Entwicklungsarbeit sehr kritisch und missmutig gegenübersteht.

Die offizielle Formulierung im aktuellen Status-Report für das zweite Quartal 2025 findet sich unter „Policy on generative AI created code and documentation“: „Core untersucht derzeit die Einrichtung einer Richtlinie für die Verwendung von LLM (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Generierung von Code). Das Ergebnis wird dem Contributors Guide im Dokumenten-Repository hinzugefügt. KI kann für Übersetzungen (die schneller zu sein scheinen als die manuelle Arbeit), die Erläuterung langer/unverständlicher Dokumente, die Suche nach Fehlern oder das Verständnis großer Codebasen nützlich sein. Derzeit tendieren wir aufgrund von Lizenzbedenken dazu, sie nicht zur Codegenerierung zu verwenden. Die Diskussion wird auf der Core-Sitzung des BSDCan 2025-Entwicklergipfels fortgesetzt, und Core sammelt weiterhin Feedback und arbeitet an der Richtlinie.“

Auch NetBSD und Gentoo wollen keinen LLM-Code

Wenn andere Open-Source-Projekte den Einsatz von ChatGPT & Co als Quelle für unter anderem sicherheitskritischen Code begrüßen, so muss man das akzeptieren. Aber es ist vielleicht eine gute Idee, wenn zumindest ein Teil der Open-Source-Welt eher auf konservative Methoden beim Programmieren setzt und die menschliche Intelligenz bevorzugt. Das erzeugt methodische Diversität und ist grundsätzlich besser als eine alle Systeme umspannende LLM-generierte Monokultur beim Quellcode, die irgendwann niemand mehr durchdringt.

Konkrete Beispiele: NetBSD hat im Mai 2024 seine Commit-Richtlinien geändert. LLM-generierter Code gilt als „belastet“ („tainted“) und darf nicht ohne explizite Erlaubnis eingereicht werden. Gentoo verbietet ausdrücklich jegliche Code-Beiträge, die mit LLM‑Tools erstellt wurden. Der Gentoo Council begründete dies mit Bedenken hinsichtlich Copyright, Qualität und Ethik. Und auch das QEMU-Projekt hat eine klare Verpflichtung: Code, bei dem bekannt oder auch nur vermutet wird, dass er mit LLM erzeugt wurde, wird abgelehnt. Grund: Unklare Lizenzherkunft und mögliche Nichteinhaltung des DCO (Developer Certificate of Origin). Die Linux Foundation hingegen erlaubt grundsätzlich die Nutzung von AI-Tools, setzt aber auf Verantwortung der Entwickler.

Quartals-Report mit Verzögerung

Das FreeBSD-Projekt veröffentlicht üblicherweise immer im Monat nach einem Quartal (also im April für Q1) einen ausführlichen Statusbericht. In den Berichten wird über den aktuellen Stand der Entwicklung informiert, also über Fortschritte bei der Systementwicklung, über wichtige Updates bei den Ports und Paketen, über Änderungen in der Infrastruktur und über Beiträge aus der Community. Das FreeBSD-Projekt zeigt so ganz transparent, woran gearbeitet wurde, welche Pläne es gibt und wie sich das Projekt weiterentwickelt.

Der aktuelle Statusbericht für das zweite Quartal 2025 hätte im Juli kommen sollen, konnte aber erst verspätet veröffentlicht werden. Laut den Entwicklern sind kontinuierlich immer weitere wichtige Meldungen eingetroffen, die noch in den Report aufgenommen werden mussten. Immerhin zeigt das, dass die Entwicklung von FreeBSD mittlerweile wieder Fahrt aufnimmt.

FreeBSD-Admins oder -Anwender finden interessante Hinweise in den Reports und überfliegen diese gerne. Der aktuelle Report weist beispielsweise auf nun vorhandene zeitgesteuerte ZFS-Snapshots oder das CPU-Pinning für Bhyve-VMs hin. Amüsant auch die Ankündigung, dass die Portierung von FreeBSD auf das PinePhone Pro Fortschritte macht und es dort einen Netzwerktreiber für „Headphone-to-USB-serial“-Adapter gibt – das funktioniert über PPP und erinnert etwas romantisch an Computer-Kommunikation im letzten Jahrhundert.

(axk)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 5 Tagen

Entwicklung & Codevor 5 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events