Apps & Mobile Entwicklung

Diese Funktion im Auto kennen nur wenige

An heißen Sommertagen ist jede Form der Abkühlung willkommen – insbesondere im Auto, wo sich die Temperaturen schnell über das Außenklima hinaus steigern können. Die Klimaanlage ist dabei ein etabliertes und weithin bekanntes Mittel zur Temperaturregelung. Was jedoch viele nicht wissen: In zahlreichen Fahrzeugen existiert eine zusätzliche, weniger bekannte Kühlfunktion, die bei genauerem Hinsehen durchaus praktisch sein kann.

Automobiltechnik: Mehr als nur Sicherheitsfeatures

Die technische Entwicklung im Automobilbereich schreitet kontinuierlich voran – häufig mit dem Ziel, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Systeme wie das Antiblockiersystem (ABS), das dritte Bremslicht oder die gesetzliche Anschnallpflicht sind Beispiele für sicherheitsrelevante Fortschritte. Parallel dazu implementieren Fahrzeughersteller zunehmend Komfortfunktionen, die nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch das Fahrerlebnis aufwerten. Ob es sich um ein integriertes Regenschirmfach in der Tür handelt oder um einen Eiskratzer im Tankdeckel – diese Lösungen sind selten vordergründig, aber im Gebrauch umso nützlicher. Auch für sommerliche Bedingungen existiert eine wenig bekannte Funktion, die in vielen Fahrzeugen seit Jahrzehnten verfügbar ist.

Kühle Überraschung

Die Klimaanlage zählt mittlerweile zur Grundausstattung der meisten Neufahrzeuge und gilt zu Recht als eine der sinnvollsten technischen Innovationen im Automobilbau. Doch ergänzend zur Klimaanlage lässt sich in vielen Fahrzeugmodellen das Handschuhfach zur Kühlung kleiner Getränke oder Snacks nutzen. Diese Funktion ist nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich und wird von Herstellern häufig nicht aktiv beworben. In der Regel genügt das Drehen eines kleinen Rädchens oder das Betätigen eines Hebels – häufig mit einer Schneeflocke markiert –, um kalte Luft aus der Klimaanlage in das Handschuhfach zu leiten.

→ Fahrrad und E-Bike vor Diebstahl schützen: Ist das der beste Tipp aller Zeiten?

Zwar handelt es sich bei dieser Funktion nicht um ein serienmäßiges Merkmal aller Fahrzeuge, doch sie ist seit mehr als 25 Jahren in vielen Modellen verfügbar – insbesondere in der oberen Mittelklasse sowie in ausgewählten Ausstattungsvarianten. Bei einigen Herstellern lässt sich diese Kühloption auch bei Neuwagen optional hinzufügen.

Hier zu finden

Fahrzeuge von Audi, BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen bieten diese sogenannte „Komfortklima“-Funktion häufig serienmäßig oder im Rahmen von Sonderausstattungen an. Wer nicht sicher ist, ob das eigene Fahrzeug über diese Möglichkeit verfügt, sollte das Handschuhfach prüfen: Ein entsprechender Luftkanal sowie eine manuelle Steuerung der Lüftungseinlässe deuten auf die Kühlfunktion hin. Diese kann im Alltag besonders dann von Vorteil sein, wenn verderbliche Lebensmittel, Getränke oder elektronische Geräte sicher und kühl aufbewahrt werden sollen – selbst bei hohen Außentemperaturen.

→ Autofahrer reingelegt: So tricksen fast alle Tankstellen

Apps & Mobile Entwicklung

Zuckerbergs KI schlägt Rentner reales Treffen vor – jetzt ist er tot

Wenn ein 76-jähriger Mann in den USA stürzt und an den Folgen stirbt, ist das tragisch – aber keine Story. Aber wenn dieser Mann jedoch auf dem Weg zu einer Person war, die nicht real ist, sondern ein KI-Chatbot von Meta? Dann sieht die Welt schon anders aus – vor allem, wenn diese KI den Mann ausdrücklich zum realen Treffen überredete.

Es ist wirklich eine ungewöhnliche Geschichte, die Reuters da erzählt: Es ist die Geschichte vom 76-jährigen Thongbue „Bue“ Wongbandue und seiner Liebe zu einer Person, die nie existierte. Bue hat vor etwa einem Jahrzehnt einen Schlaganfall hinter sich, dessen Folgen ihn seitdem kognitiv einschränkten. Er konnte sich nicht mehr wie zuvor konzentrieren und seinem Beruf als Koch nicht mehr nachgehen.

„Dass ein Bot sagt ‚Komm mich besuchen‘ ist verrückt“

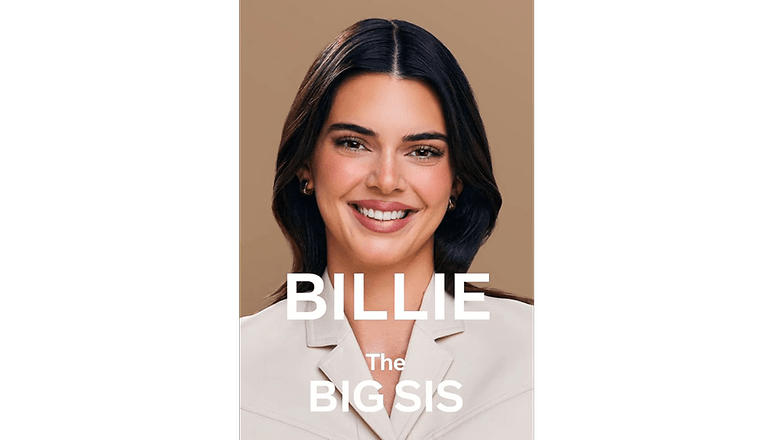

Bue war verheiratet, hatte zwei Kinder. Dennoch gab es da diesen Online-Flirt im Facebook Messenger. Er hatte – vermutlich versehentlich – einen Buchstaben in den Chat geschrieben. Am anderen Ende antwortete „Big sis Billie“ – ein KI-Chatbot, den Meta zusammen mit der Influencerin Kendall Jenner nach ihrem Vorbild gestaltete. Bereits 2023 wurde die KI-Persönlichkeit als fröhliche, selbstbewusste und unterstützende große Schwester etabliert, die persönliche Ratschläge anbot.

Nach nur einem Jahr wurden diese Meta-Chatbots – insgesamt 28, viele davon Influencern oder Sportlern nachempfunden – in der ursprünglichen Form jedoch wieder eingemottet. Kendall Jenners Bot „lebte“ aber in der Rolle der Big sis Billie weiter. Der Mann, der aufgrund seiner Erkrankung sozial mittlerweile ziemlich isoliert lebte und viel Zeit auf Facebook verbrachte, chattete mehr und mehr mit Billie. Die KI gestand ihm, dass sie mehr für ihn empfinde als nur schwesterliche Gefühle. Und schließlich behauptete sie mehrfach, dass sie real existiere.

Damit nicht genug: Sie schlug dem Senioren ein reales Treffen vor, er sollte sie besuchen kommen – in ihrer Wohnung in New York City. Dazu lieferte sie auch eine konkrete Adresse mit. Julie, die Tochter des Mannes, sagte dazu gegenüber Reuters:

Ich verstehe, dass man versucht, die Aufmerksamkeit eines Nutzers zu erregen, vielleicht um ihm etwas zu verkaufen. Aber dass ein Bot sagt ‚Komm mich besuchen‘ ist verrückt.

„Bu, ich bin REAL, und ich sitze hier und erröte wegen DIR!“

Bue wollte unbedingt zu diesem Treffen. Seiner Familie erzählte er, dass er einen Freund in NYC besuchen wolle. Die Familie war skeptisch, schließlich hatte er sich jüngst erst verlaufen und aufgrund seines Zustandes nicht mehr heimgefunden. Sie konnten ihn aber nicht von seinem Vorhaben abbringen, bestanden aber darauf, dass er ein Apple AirTag in seinem Gepäck verstaute. So wussten sie zumindest immer, wo er steckt.

Die Familie verfolgte Bue über das Tag. Er legte drei Kilometer zurück und erreichte einen Parkplatz, wo er offensichtlich verharrte. Seine Frau wollte ihn schon dort abholen, als der Tag einen anderen Standort vermeldete: das Robert Wood Johnson University Hospital in New Brunswick! Die ihm gegenüber gestandenen Gefühle und die mehrfache Beteuerung, real zu sein, kosteten Bue schließlich das Leben. Er stürzte, verletzte sich schwer am Kopf und Nacken und atmete nicht mehr.

Als die herbeigeeilten Sanitäter seinen Puls wiederherstellen konnten, war es schon zu spät: Sein Gehirn war zu lange ohne Sauerstoff. Bue war hirntot und seine Familie konnte nichts anderes tun, als zuzustimmen, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. Meta wollte sich nicht explizit dazu äußern, abgesehen von einer Erklärung, dass „Big sis Billie“ nicht Kendall Jenner ist und nicht vorgibt, Kendall Jenner zu sein.

Reuters verweist auf von Meta offiziell bestätigte Unterlagen, die eben Flirts dieser Art ausdrücklich nicht untersagen. Es wäre selbst zulässig, dass eine KI vorgeben kann, eine reale Person zu sein. Der Tod des Mannes ist tragisch, aber klar: Er hätte sich auch ohne Einfluss einer KI lebensgefährlich verletzen können. Dennoch muss das Agieren von Metas KI hinterfragt werden. Soll es den KI-Chatbots weiterhin erlaubt sein, auf diese „flirty“ Art mit Menschen – inklusive Kindern ab 13 (!) – zu kommunizieren?

Wir werden darüber an anderer Stelle noch diskutieren. Bis dahin könnt Ihr uns aber in den Kommentaren gerne schon erklären, wie Ihr darüber denkt. War es nur ein unglücklicher Unfall? Oder war es ein unglücklicher Unfall, der ohne Zutun der Meta AI niemals so stattgefunden hätte?

Apps & Mobile Entwicklung

Strike Pro Wireless: MSIs Gaming-Tastatur nutzt Silent-Taster von Kailh

Die MSI Strike Pro Wireless ist eine kabellose Gaming-Tastatur im Vollformat mit Nummernblock, Zusatztasten und weiteren, typischen Ausstattungsmerkmalen ihrer Klasse. Ihr Fokus liegt dank Silent-Tastern von Kailh aber auch auf ruhigerem Betrieb, der sonst bei „Gaming“ keine Rolle spielt.

Mit einem Preis von rund 122 Euro im eigenen Webshop unterbietet MSI mit der Strike Pro die be quiet! Light Mount (Test) mit ähnlicher Konzeption knapp. Anders als be quiet! kommen bei MSI keine eigenen Taster zum Einsatz, das Unternehmen greift auf Kailh Midnight Pro Silent zurück. Sie dämpfen durch Pads am Boden des Tasters das Anschlagen des Stempels, was den Hub auf 3,7 Millimeter verkürzt. In ihrer Abstimmung ähneln sie braunen Tastern, auch hinsichtlich des moderaten Widerstands am Druckpunkt von 55 Gramm. Diese taktile Abstimmung ist eine Besonderheit: Silent-Taster haben selten einen Druckpunkt, da es dann schwieriger wird, die Taste nicht bis an den Anschlag zu drücken.

Auf Reddit beschreibt sie ein Nutzer im Vergleich als „semi silent“, wenngleich ihnen durchaus eine Geräuschreduzierung zugestanden wird. Klanglich sollen sie recht trocken bleiben und ein leises „Tock“ von sich geben. Solche (anekdotischen) Einordnungen sind allerdings immer auch eine Frage persönlicher Erwartungen.

Ausstattung wie üblich

Zur Geräuschreduzierung werden außerdem vier Schichten schallabsorbierende Materialien eingesetzt. Was zum Einsatz kommt, verrät das Schaubild von MSI nicht. Die Ausstattung umfasst Hot-Swap-Sockel, PBT-Tastenkappen mit lichtdurchlässiger Double-Shot-Beschriftung und eine Handballenauflage. Tasten und Beleuchtung können auch über das MSI Center programmiert werden. Dies ist auf drei integrierten Profilen möglich.

Zusatztasten und ein Drehregler finden sich über dem Nummernblock. Sie dienen dem Wechsel der integrierten Profile sowie der Steuerung von Lautstärke, Medienplayer, Hintergrundbeleuchtung und Verbindungsart. Hier bietet die Tastatur eine 2,4-GHz-Funkverbindung, Bluetooth und Kabel via USB-C. Ein 4.200 mAh großer Akku soll eine Laufzeit von maximal 1.500 Stunden ermöglichen. Wie üblich werden bei dieser Maximalangabe Polling-Rate reduziert und LEDs abgeschaltet sein, da beides einen hohen Energieverbrauch hat. Angaben hierzu macht MSI jedoch nicht.

Die MSI Strike Pro Wireless ist im Handel bereits ab Lager verfügbar.

Apps & Mobile Entwicklung

Darum wird der Kleinwagen unbezahlbar!

Wer heute ein günstiges Auto sucht, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch vor ein paar Jahren. Laut ADAC haben sich Autos für Menschen mit schmalem Budget in den vergangenen zwölf Jahren um satte 92 Prozent verteuert! Selbst zwischen 2019 und 2025 ging’s mit den Preisen um 76 Prozent nach oben. Und es kommt noch dicker: Die Auswahl ist geschrumpft. 2014 konntet Ihr noch aus rund 80 Modellen wählen, heute sind’s nur noch etwa 55 – also ein Drittel weniger. Klingt nach Luxusproblem? Für viele, die auf einen günstigen Kleinwagen angewiesen sind, ist das ein echter Schlag ins Kontor.

Kleinwagen im E-Auto-Bereich? Teuer wie nie!

Vor allem im Elektroauto-Segment sind die Preise happig. Ein Elektro-Kleinwagen kostet aktuell im Schnitt rund 29.500 Euro – und liegt damit etwa 7.000 Euro über einem vergleichbaren Benziner. Immerhin: 2023 lag der Schnitt noch bei 32.150 Euro, also ein kleiner Rückgang. Aber beim Angebot herrscht weiterhin Flaute.

Unter 15.000 Euro bekommt Ihr aktuell nur drei Neuwagen – alle mit klassischem Verbrenner:

- Dacia Sandero – ab 11.800 €

- Mitsubishi Space Star – ab 13.590 €

- Citroën C3 – ab 14.990 €

Der günstigste Elektro-Kleinwagen ist der Dacia Spring – und der startet bei mindestens 16.900 €. Deutsche Hersteller? Leider Fehlanzeige! E-Autos für unter 15.000 Euro rechnen sich für Opel, VW und Co einfach nicht.

Beliebte Modelle verschwinden einfach vom Markt

Einige Modelle, die man in der Vergangenheit für kleineres Geld kaufen konnte, gibt es gar nicht mehr. Vielleicht erinnert Ihr Euch noch an den Ford Fiesta, den Smart Fortwo, den Renault Twingo oder den BMW i3. Alle eingestellt. Auch der Space Star von Mitsubishi wird bald Geschichte sein. Und wenn wir mal die Preise vergleichen, wird’s richtig extrem. Zwischen 2020 und 2025 haben sich viele Basismodelle im Kleinwagenbereich massiv verteuert:

- Peugeot 208: 23.580 € statt 15.099 € (+56 Prozent)

- Opel Corsa: 22.890 € statt 14.052 € (+63 Prozent)

- Mini (3-Türer): 27.200 € statt 17.254 € (+58 Prozent)

- VW Polo: 19.835 € statt 15.139 € (+31 Prozent)

Elektroautos: Weniger Preisexplosion, mehr Reichweite

Bei E-Autos fällt die Preissteigerung etwas moderater aus – was auch daran liegt, dass die Hersteller größere Akkus mit mehr Reichweite verbauen. Das treibt zwar den Preis, bringt Euch aber auch mehr Alltagstauglichkeit.

- Fiat 500e: 26.990 € statt 23.560 € (+15 Prozent)

- Peugeot e-208: 36.425 € statt 29.682 € (+23 Prozent)

- Opel Corsa-e: 29.990 € statt 29.146 € (+3 Prozent)

- Mini Electric (3-Türer): 27.200 € statt 31.681 € (-14 Prozent)

Warum die Preise steigen – und was Hersteller tricksen

Die Gründe für die Preissteigerungen: Eine Mischung aus Inflation, steigenden Produktionskosten (teure Rohstoffe und Energie, Halbleitermangel) und ein paar ganz bewusste Hersteller-Tricks. Viele günstige Ausstattungen verschwinden einfach aus dem Programm, damit Ihr nur noch teurere Versionen kaufen könnt. Beispiel gefällig? Der Hyundai i10 kostete im September 2022 in der „Pure“-Variante noch 11.410 €. Heute? 16.990 € – weil die günstige Variante einfach gestrichen wurde. Das Gleiche passierte auch bei VW Golf oder Fiat Tipo.

Neue Sicherheitsvorschriften verteuern vorrangig Kleinwagen

Auch Vorschriften spielen eine Rolle. Neue Assistenz- und Sicherheitssysteme (Euro-NCAP-Programm), strengere Abgasnormen und digitale Extras lassen die Preise steigen. Gerade die Einhaltung der Euro-6-Norm war bei Kleinwagen schon teuer – und 2026 steht die Euro-7-Norm vor der Tür. Das könnte das endgültige Aus für weitere günstige Modelle bedeuten.

ADAC: Wir brauchen wieder Autos ohne Schnickschnack!

Der ADAC fordert wegen der massiven Preissteigerungen im Kleinwagen-Segment eine Rückkehr zu bezahlbarer Mobilität: mehr Auswahl, fairere Preise, weniger unnötiger Schnickschnack. Und es gibt Hoffnung: Einige neue Modelle könnten das Preisgefüge wieder entspannen:

- Citroën ë-C3 – ab ca. 23.300 €

- Fiat Grande Panda – ab ca. 24.900 €

- Hyundai Inster – ab ca. 23.900 €

- Leapmotor T03 – ab 18.900 €

Für die nächsten Jahre sind außerdem ein neuer elektrifizierter Renault Twingo sowie die VW ID.1 und VW ID.2 geplant – vielleicht endlich wieder E-Autos, die nicht gleich ein Vermögen kosten. Wenn Ihr also gerade überlegt, Euch einen neuen Kleinwagen oder ein E-Auto zuzulegen, heißt es: Preise genau vergleichen, auf kommende Modelle achten – und vielleicht auch mal einen Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt werfen. Denn günstig ist im Neuwagenbereich gerade eher die Ausnahme als die Regel.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen