Künstliche Intelligenz

Fairphone 6: Beim neuen fairen Smartphone geht ohne Schraubendreher nichts mehr

Fairer produziert, große Software-Versprechen und dank modularer Bauweise leicht reparierbar: Mit dem Fairphone 6 trifft der Hersteller im Grunde genau ins Schwarze, wenn es um das am 20. Juni eingeführte EU-Ökodesign geht. Dabei ist es schon die mittlerweile sechste – mit dem 3 Plus sogar siebte – Generation des Herstellers. Die neueste Version wirkt optisch ausgereifter als die Vorgänger und ist dabei mit 600 Euro noch ein wenig günstiger.

Fairphone 6: Viele Komponenten austauschbar

Fairphone 6: Um das Gerät zu öffnen, ist ein Schraubenzieher erforderlich.

(Bild: Fairphone)

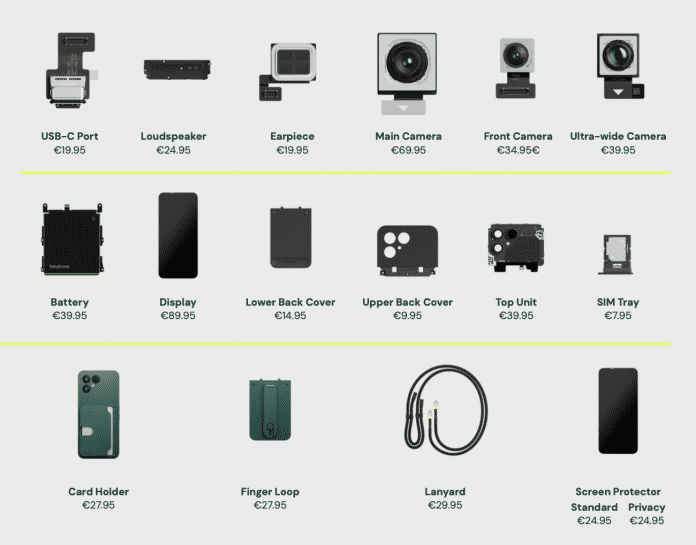

Das Fairphone zeichnet sich zunächst wie die Vorgänger durch zwölf vom Nutzer oder der Nutzerin auswechselbaren Komponenten aus. Neben dem Bildschirm, Akku und Kameras können Besitzer außerdem den USB‑C-Port und den Lautsprecher austauschen. Auch das Mainboard (die „Top-Unit“) und die Ohrmuschel lassen sich auswechseln, sofern erforderlich.

Beim Fairphone 6 ist der Akku fest verschraubt. Bei den Vorgängern konnte er einfach herausgenommen werden.

(Bild: Fairphone)

Trotz oder besser wegen des hohen Reparierbarkeitsgrades ist das Gerät nur nach Schutzart IP55 spritzwassergeschützt. Smartphones mit einer höheren Schutzart wie IP68 oder gar IP69 sind verklebt und entsprechend schwieriger zu reparieren.

Beim Fairphone 6 müssen Nutzer lediglich je nach Komponente einige Schrauben lösen. Neu bei diesem Modell ist, dass die Rückseite und der Akku verschraubt sind. Der Softpack-Akku ist mit sieben Schrauben mit dem Gehäuse verbunden. Bei den Vorgängern konnten diese Teile einfach ohne Werkzeug entfernt werden. Trotz der zusätzlichen Schrauben erreicht das Fairphone 6 die Zertifizierung der Klasse A für Reparaturfähigkeit und Haltbarkeit der EU.

Ebenso neu ist die Zweiteilung der Gehäuserückseite. Der obere und untere Teil kann unabhängig voneinander entfernt und separat ausgetauscht werden. Zudem bietet der Hersteller verschiedenfarbige Rückplatten und Accessoires wie einen Kartenhalter, Schlüsselbänder und Fingerschlaufen an, um das Gerät weiter zu individualisieren. Die Preise der Ersatzteile sowie Accessoires sind recht moderat.

Fingerschlaufe, Kartenhalter und Lanyard: Das neue Zubehör für das Fairphone 6.

(Bild: Fairphone)

Für ein Ersatzdisplay verlangt Fairphone knapp 100 Euro, für das Hauptkamera-Element fallen 70 Euro und für die Ultraweitwinkel-Kamera 35 Euro an. Ein oberes Cover kostet um die 10 Euro und das untere Element 15 Euro. Ein anschraubbarer Kartenhalter für drei Kreditkarten oder eine Fingerschlaufe schlagen mit etwa 28 Euro zu Buche.

Fairphone 6 – Ersatzteile und deren Preise.

(Bild: Fairphone)

Sieben große OS-Updates ab Android 15

Neben der modularen Bauweise verspricht Fairphone ein langes Update-Versprechen bis 2033: Das Fairphone 6 soll ab Android 15 sieben große Android-Versionen erhalten. Damit verspricht der Hersteller die gleiche Anzahl an Updates wie Samsung und Google und hält sich selbstredend an die Vorgaben der EU, die seit dem 20. Juni fünf Jahre Android-Updates ab Verkaufsende vorschreibt.

Es ist zu hoffen, dass der Hersteller die Update-Versprechen zuverlässig umsetzen wird, denn in der Vergangenheit mussten Fairphone-Besitzer sich hinsichtlich neuer Android-Versionen in Geduld üben. So hat der Hersteller etwa für das Fairphone 4 ein Update auf Android 14 bis Ende 2024 zugesagt, das aber nie erschien. Stattdessen soll das Gerät bald ein Update auf Android 15 erhalten, wobei schon Android 16 veröffentlicht wurde. Zudem gibt der Hersteller eine Garantie von fünf Jahren.

Der Hersteller bietet das Fairphone neben einer Android-Version mit Google-Diensten optional eine Variante ohne Google an. Hierfür setzt das Unternehmen auf Murenas /e/ OS.

„Fairphone Moments“: Digital-Detox-Knopf

Eine weitere Besonderheit des Fairphone 6 ist das sogenannte „Fairphone Moments“. Der Hersteller beschreibt es als „wandelbares System, das aus einem Telefon zwei Telefone macht“. Hierfür ist ein physischer Schalter an der Gehäuseseite angebracht, mit dem Nutzer „zwischen einem Smartphone mit vollem Funktionsumfang und einem Minimum an Funktionalität umschalten“ können.

„Fairphone Moments“ ist Fairphones Digital-Detox-Funktion

(Bild: Fairphone)

Laut Hersteller sei die Funktion für Nutzer entwickelt, „die präsenter sein und den Augenblick genießen wollen oder einfach nur zusätzliche Konzentration, eine Auszeit oder eine innere digitale Balance brauchen“. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch HMD mit dem sogenannten Detox-Mode im Modell Skyline.

Fairphone 6 mit Mittelklassechip

Hinsichtlich der klassischen Hardware setzt Fairphone beim neuen Modell auf ein kleineres, aber besseres Display als beim Vorgänger: Anstelle eines 6,46-Zoll-OLED-Bildschirms mit 90 Hz komm ein 6,31-Zoll-pOLED-Panel auf LTPO-Basis zum Einsatz, das eine dynamische Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz unterstützt. Jedoch ist die Auflösung mit 2484 × 1116 Pixeln und 432 ppi ein wenig geringer als beim Fairphone 5, dessen Bildschirm mit 2770 × 1224 Pixeln bei einer Pixeldichte von 459 ppi auflöst. Gorilla Glass 7i schützt vor Kratzern.

Das Fairphone 6 hat einen kleineren Bildschirm als der Vorgänger.

(Bild: Fairphone)

Als Prozessor verbaut Fairphone einen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 mit acht Rechenkernen und bis zu 2,5 GHz. Der Mitte 2024 eingeführte Mittelklassechip kommt unter anderem auch in den Nothing-Modellen Phone 3a und 3 a Pro zum Einsatz und sollte genügend Leistung liefern. Begleitet wird der Prozessor von acht GByte RAM und 256 GByte Flash-Speicher. Zudem ist der Speicher mithilfe einer microSDXC-Karte um bis zu zwei TByte erweiterbar, was mittlerweile Seltenheitswert hat. Überdies sind 5G-Support (via eSIM oder SIM-Karte), Bluetooth 5.4 und Wi-Fi 6E an Bord.

Beim Vorgängermodell musste Fairphone noch auf einen IoT-Prozessor zurückgreifen, um eine möglichst lange Update-Garantie zu ermöglichen. Dank einer Partnerschaft zwischen Google und Qualcomm sind nunmehr bis zu acht Jahre Android-Updates möglich. Die lange Update-Garantie wurde zunächst für den Snapdragon 8 Elite angekündigt, später aber auf weitere Prozessoren ausgeweitet.

Größer als beim Vorgänger ist der Akku, der anstelle von 4200 mAh nun 4415 mAh misst. Dank des energieeffizienteren Qualcomm-Chips spricht Fairphone von 20 Prozent mehr Laufzeit als beim Vorgänger. Beim kabelgebundenen Laden ist das Fairphone 6 mit 33 Watt jedoch nicht viel schneller als das bisherige Modell mit 30 Watt.

Fairphone will beim neuen Modell bei der Kamera nachgebessert haben.

(Bild: Fairphone)

Die rückseitige Weitwinkel-Kamera verfügt über einen Sony-Lytia-700C-Sensor mit 50 MP und einer lichtstarken Blende von f/1.56. Dieser Sensor steckt etwa auch in Motorolas Edge 60 Pro. Zudem ist eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 13-MP-Sensor und 120 Grad großem Bildwinkel an Bord. Für Selfies steckt unter dem Bildschirm eine 32-MP-Kamera mit f/2.0-Blende.

Nachhaltigkeit im Fokus

Wie schon bei den Vorgängermodellen legt der Hersteller auch beim Fairphone 6 großen Wert darauf, das Gerät möglichst umwelt- und arbeitnehmerfreundlich herzustellen. Es besteht zu über 50 Prozent aus fairen oder recycelten Materialien – bezogen auf das Gesamtgewicht – und stellt eine Verbesserung gegenüber den 42 Prozent beim Fairphone 5 dar.

Insgesamt 14 Rohstoffe stammen laut Unternehmen aus fairen Lieferketten oder sind recycelt. Dazu gehören Kobalt, Wolfram, Silber und Gold, sowie recyceltes Aluminium, Kupfer, Stahl, Seltene Erden, Indium, Magnesium, Nickel, Zinn, Zink und über 93 % PCR-Kunststoff. Jedoch kann das Unternehmen nicht alle notwendigen Rohstoffe komplett aus fairen Quellen beziehen. Nach eigenen Angaben ist das Fairphone elektronikabfallneutral, da das Unternehmen für jedes verkaufte Exemplar ein altes Smartphone recyceln will.

Fairphone

Das Fairphone 6 ist ab sofort zum Preis von knapp 600 Euro bestellbar. Damit ist es günstiger als das Fairphone 5, das vor zwei Jahren zum Preis von 700 Euro eingeführt wurde. Das neue Modell wird in den Farben Weiß, Schwarz und Grün angeboten.

(afl)

Künstliche Intelligenz

Mehr Präzision bei DNA-Manipulation: KI half bei der Entwicklung

Forscher vom Institut für Genetik und Entwicklungsbiologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften melden einen Durchbruch bei der präzisen Manipulation von großen DNA-Abschnitten. Ihre Methode eigne sich für Tausende bis Millionen Basenpaare und erlaube das Editieren von Erbgut bei Pflanzen und Tieren gleichermaßen. Sein Forschungsergebnis veröffentlichte das Team um Gao Ciaxia online im Fachjournal Cell.

Grundlage der Forschung ist das Rekombinations-System Cre-Lox, das die gezielte Manipulation von DNA erlaubt. Dabei markieren zwei Abschnitte von Basenpaaren, die sogenannten LoxP-Stellen, den zu verändernden DNA-Abschnitt. Die als Cre bezeichnete Rekombinase ist ein Enzym, das an den LoxP-Stellen andockt und den gewünschten Abschnitt beispielsweise heraustrennt oder umkehrt.

DNA erfolgreicher manipulieren

Diese laut den Forschern vielversprechende Methode habe mehrere Probleme, die die neuen Verfahren lösen sollen. Ein großes Problem der Methode seien etwa die sogenannten reversiblen Rekombinationsreaktionen als unerwünschte Effekte. Die sorgen dafür, dass die vorgenommenen Manipulationen am Genom wieder rückgängig und damit zunichtegemacht werden. Mit ihrem Verfahren hätten sie die Ausprägung dieses Phänomens um den Faktor zehn senken können. Zudem hätten sie eine Methode entwickelt, um nahtlose Genomveränderungen zu gewährleisten. Die herkömmliche Manipulation mit dem zugrundeliegenden Verfahren sei dagegen mit einer Art Narbenbildung in der DNA verbunden.

Für ihre Forschung entwickelte das Team neue Rekombinasen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die so erschaffenen Enzyme hätten eine 3,5-fach höher Rekombinationseffizienz, als der ursprüngliche Wildtyp des Enzyms gezeigt. Die KI-gestützte Methode zur Konstruktion von Proteinen (Enzyme sind meist Proteine) haben Forscher desselben Instituts um Gao Ciaxia erst einen Monat zuvor im Fachjournal Cell veröffentlicht. Dabei würden KI-Modelle auf Grundlage von dreidimensionalen Proteinstrukturen gezielt kompatible Aminosäuresequenzen generieren, wobei sie bestimmte strukturelle Grenzen als Einschränkung beachten. Aminosäuren sind die Bausteine von Proteinen. So helfe KI beim effizienten Protein-Engineering.

Um ihr Forschungsergebnis in einer konkreten Anwendung zu untermauern, setzten die Forscher es ein, um herbizidresistenten Reis zu erzeugen. Dazu drehten sie mit ihrem Verfahren einen 315 Kilobasen großen Abschnitt in dessen DNA um.

(dgi)

Künstliche Intelligenz

VeloFlow: Berlin testet Fahrrad-Ampel mit Erreichbarkeitsprognose

Dieses System soll Frust an Ampeln bei Radfahrern in Berlin sowie potenzielle Rotlichtverstöße reduzieren: Die Senatsverkehrsverwaltung der Hauptstadt hat angekündigt, eine VeloFlow getaufte Lösung an zunächst 23 Signallichtanlagen von September an testen zu wollen. Es handelt sich um digitale Anzeigen etwa unter Parkverbotsschildern, die Radfahrer rund 200 Meter vor einer Kreuzung darüber informieren, ob sie die nächste Ampel bei einer Geschwindigkeit von etwa 20 Kilometer in der Stunde bei Grün oder Rot erreichen werden.

LED-Displays an Straßenschildern

Die Funktionsweise von VeloFlow ist laut dem Senat relativ einfach: Ein Fahrrad-Symbol auf dem Display signalisiert, ob die Ampelphase bei gleichbleibendem Tempo Grün oder Rot sein wird. Befindet sich das stilisierte Rad im grünen Bereich, können vorbeikommende Radler davon ausgehen, dass sie die Ampel bei freier Fahrt passieren können. Zeigt das Symbol den roten Bereich, deutet dies auf eine bevorstehende Rotphase hin. Das soll es Velofahrern ermöglichen, ihr Tempo vorausschauend anzupassen – entweder durch eine leichte Beschleunigung oder durch langsames Ausrollen. Abruptes Bremsen oder ein Passieren der Ampel bei Rot soll so leichter vermeidbar werden.

VeloFlow basiert den offiziellen Angaben zufolge auf dem Assistenzsystem Green Light Optimal Speed Advisory (Glosa). Dieses benötigt in Echtzeit Informationen über die Ampelphasen. Sogenannte Roadside Units (RSUs) direkt an den Lichtsignalanlagen erfassen dafür die aktuellen einschlägigen Daten und erstellen Prognosen für die nächsten Schaltvorgänge. Diese Informationen können über verschiedene Wege drahtlos etwa an Displays, Fahrzeuge oder Endgeräte der Nutzer gesendet werden. In Berlin soll auf dieser Basis der Glosa-Verzögerungsassistent zum Einsatz kommen. Ähnliche Anzeigen tun bereits in Münster ihre Dienste.

„Grüne Welle“-Assistent prinzipiell auch machbar

Möglich wäre mithilfe der Technik auch die Implementierung eines „Grüne Welle“-Assistenten, wie er etwa in Marburg für App-Nutzer schon seit Jahren verfügbar ist. Davon ist in der Hauptstadt aber aktuell keine Rede. Der Senat bezeichnet die RSUs aber als „strategisch wichtige Schnittstellen“ für die künftige digitale Verkehrsinfrastruktur. Sie könnten mit intelligenten Fahrzeugen kommunizieren, um Ampelphasen, Verkehrsbedingungen und Gefahren zu übermitteln. Das bilde den Grundstein für kooperative und autonom fahrende Systeme. Verkehrsfluss, Sicherheit und Effizienz würden weiter optimiert.

In der Invalidenstraße in Mitte werden dem Plan nach zehn VeloFlow-Anzeigen installiert, im Bereich Stargarder Straße, Schönhauser und Prenzlauer Allee neun. Je zwei sind in der Handjery- und Prinzregentenstraße sowie der Langenscheidt- und Kreuzbergstraße vorgesehen. Ein Display schlage mit knapp 3000 Euro zu Buche, erklärte die Verkehrsverwaltung dem rbb. Dazu kämen Kosten für die Stromversorgung, die Digitalisierung der Ampelanlagen sowie weitere Planungen. 85 Prozent der Ausgaben übernehme das Bundesverkehrsministerium.

(vbr)

Künstliche Intelligenz

Bit-Rauschen: Intel Magdeburg ist Geschichte, IBM Power11, Nvidia CUDA & RISC-V

Vier Jahre nach Power10 kommt die nächste Mainframe-Architektur von IBM. Der Power11 sieht im Vergleich zum Vorgänger Power10 eher nach behutsamer Modellpflege aus: Immer noch in einem, inzwischen gut abgehangenen 7-Nanometer-Prozess hergestellt, haben sich viele klassische Eckdaten des Chips kaum geändert. Maximal 16 Kerne mit je 2 MByte Level-2-Cache, 128 MByte L3-Cache und achtfachem SMT. Für verbesserte Uptime hat IBM nun einen dynamisch hinzuschaltbaren Ersatzkern, der im Auslieferungszustand bei den 15-Core-Power11 inaktiv ist. Wird ein Hardwarefehler diagnostiziert, kann er zur Laufzeit einspringen, ohne dass das System heruntergefahren wird.

Die reine Rechenleistung dürfte immer weiter hinter Serverprozessoren von AMD und Intel zurückfallen. Da helfen auch integrierte Matrix-Cores für KI-Beschleunigung und hardwareunterstützte Post-Quantum-Cryptography-Verschlüsselung nicht weiter. Darunter versteht man kryptographische Verfahren, die auch mit kommenden Quantenalgorithmen nicht zu knacken sein sollen. Stattdessen wirken die Mainframes in 7-Nanometer-Technik gegenüber den in TSMC N4 gefertigten Chips von AMD und Intel mit bis zu 256 Kernen wie aus der Zeit gefallen.

Dass der Prozessor für moderne KI-Nutzung nicht immer ausreicht, hat indes auch IBM erkannt und will ihm künftig mit den optionalen Spyre-Beschleunigern unter die Arme greifen. Die lassen sich per PCI-Express-Anschluss bei Bedarf zustecken.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Bit-Rauschen: Intel Magdeburg ist Geschichte, IBM Power11, Nvidia CUDA & RISC-V“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen