Apps & Mobile Entwicklung

Fairphone (Gen. 6): Das neue Zuhause reparierbare Smartphone kostet 599 Euro

Fairphone aus den Niederlanden hat in Amsterdam das neue Fairphone (Gen. 6) präsentiert. Die Leaks der letzten Tage hatten viele Eigenschaften schon korrekt vorausgesagt, beim Preis lagen sie allerdings noch falsch: Neue Hardware, 12 Ersatzteile, 5 Jahre Garantie und mehr Fairness kosten 50 Euro mehr als das letzte Basismodell.

Das Fairphone (Gen. 6) kostet 599 Euro

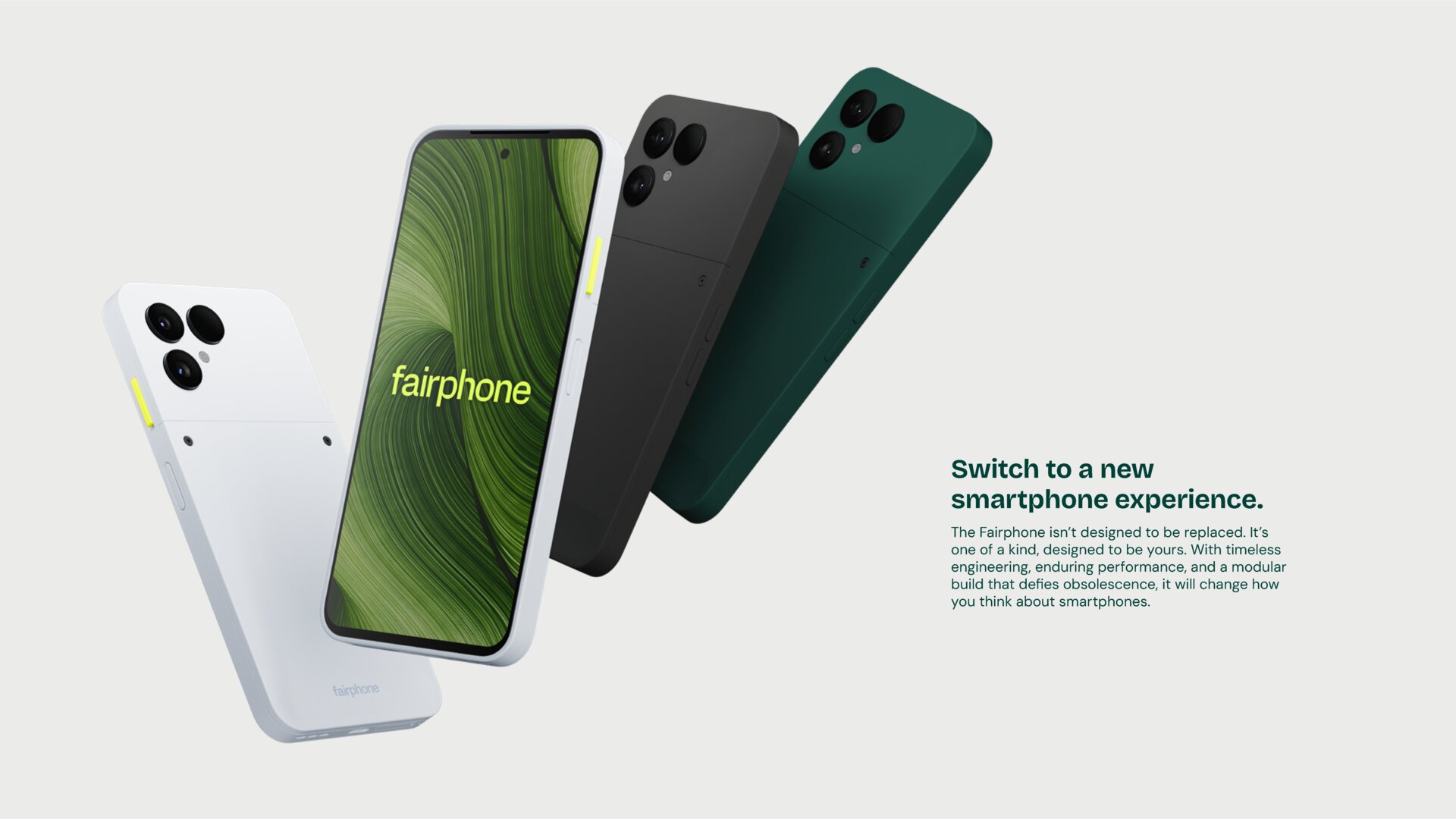

Das neue Fairphone kommt zum Start in einer Variante mit 8 GB Speicher und 256 GB erweiterbarem Flash-Speicher (bis zu 2 TB) in drei Farben auf den Markt: Cloud White, Horizon Black und Forest Green. Der Preis (UVP) beträgt jeweils 599 Euro. Das neue Modell ist ab sofort verfügbar.

Das sind 50 Euro mehr, als die Gerüchteküche zuletzt vermeldet hatte, allerdings hätte der Anbieter dann auch den Preis der alten 6/128-GB-Variante gehalten. Mit 8/256 GB wurden beim Vorgänger wiederum noch 699 Euro aufgerufen.

Je nach Perspektive ist der Preis zum Start in die 6. Generation gegenüber der alten also gestiegen oder gefallen. Das Fairphone 6 wird es neben dem Hersteller-Store auch bei folgenden Providern und Händlern geben:

- Deutschland: Deutsche Telekom, Congstar, O2, Media Markt/Saturn, Cyberport, Otto

- Österreich: Magenta, A1, Media Markt, E-tec

- Schweiz: Mobilezone, digitec, Interdiscount, Media Markt, Brack

Das neue Fairphone, nicht das Fairphone 6

Mit dem neuen Fairphone verabschiedet sich der Anbieter davon, die Generationen im Namen durchzunummerieren. Nutzer sollen das Fairphone über Jahre nutzen, reparieren und updaten, ohne dabei darüber nachzudenken, aus welcher Generation das Fairphone überhaupt gewesen ist. Solange es funktioniert und seinen Job erfüllt, sei das am Ende irrelevant. Deshalb heißt das neue Fairphone nicht Fairphone 6.

Das ist besonders am Fairphone

Das Fairphone setzt sich gegenüber anderen Android-Smartphones durch drei Eigenschaften ab: Den Bedingungen in der Fertigung, der Herkunft und Gewinnung der Materialien und der Möglichkeit zur Reparatur beim Kunden.

Nicht nur in Sachen neuer Hardware, sondern auch in Bezug auf diese Eigenschaften verspricht der Hersteller mit der neuen Generation weitere Fortschritte gemacht zu haben.

50 Prozent faire und recycelte Materialien

So soll das Fairphone (Gen. 6), gemessen am Gewicht, erstmals zu über 50 Prozent aus fair gewonnenen oder recycelten Materialien bestehen. Beim Fairphone 5 sollen es noch 42 Prozent gewesen sein.

Insgesamt 14 Materialien im Gerät sind als fair abgebaut oder recycelt eingestuft, darunter Kobalt, Wolfram, Silber und Gold, sowie recyceltes Aluminium, Kupfer, Stahl, Seltene Erden, Indium, Magnesium, Nickel, Zinn, Zink und über 93 % PCR-Kunststoff.

Fairphone

Geringerer CO2-Abdruck

Weil nicht nur die Endmontage, sondern auch die Produktion der zugekauften Komponenten Display, Kamera, Akku und „anderen“ mit erneuerbarer Energie betrieben wird, geht Fairphone darüber hinaus davon aus, dass diese Generation den bis dato kleinsten CO2-Fußabdruck der Serie aufweist.

Teilweise gefertigt unter fairen Bedingungen

Auch in der Montage will Fairphone weiter Maßstäbe setzen, wenngleich der Hersteller wie bei den Materialien noch keine Kontrolle über die gesamte Supply Chain hat. Das Endmontagewerk und drei wichtigen Zulieferer nehmen aus diesem Grund am „Living Wage Bonus“-Programm teil, das „die Lücke zwischen dem Mindestlohn und einem angemessenen Lebensunterhalt zahlt“. Mit der Unterstützung von Fairphone haben der Endfertiger und fünf Komponentenhersteller darüber hinaus Verbesserungen vorgenommen, die zu sicheren Arbeitsbedingungen führen und die Umweltauswirkungen verringern. Vier weitere Zulieferer sollen folgen.

Support, Reparierbarkeit und Ersatzteile

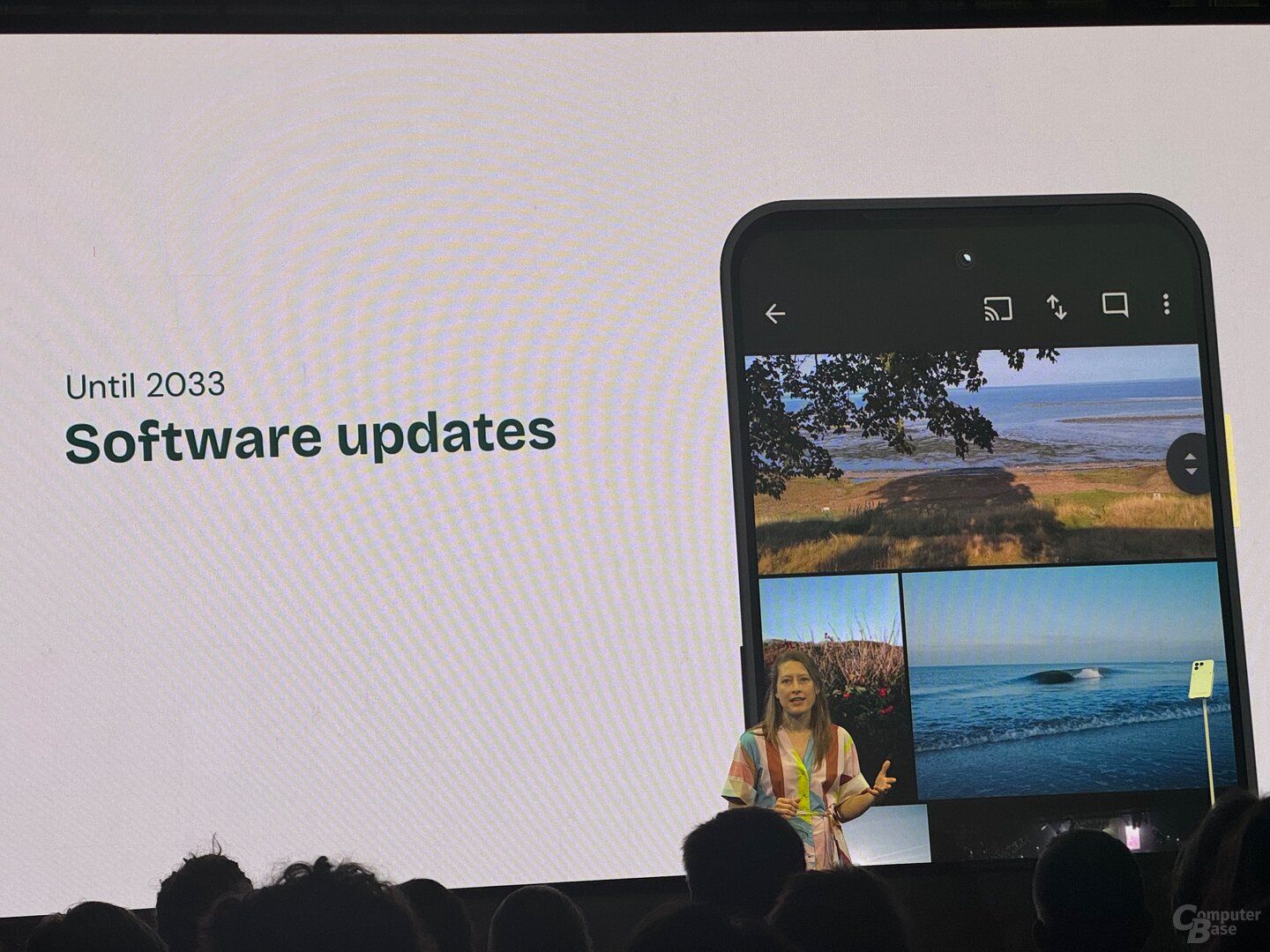

Dem Aspekt Nachhaltigkeit soll das Fairphone auch weiterhin über ein möglichst langes Leben beim Kunden gerecht werden. Die Herstellergarantie von fünf Jahren (2 Jahre Standard, +3 Jahre nach Registrierung) und Software-Support bis 2033 (sieben Major-Android-Updates) diesen Anspruch unterstreichen.

Auch das Fairphone 6 lässt sich vom Kunden reparieren. Zwölf Ersatzteile bietet der Hersteller an, die unter Zuhilfenahme eines einzigen Schraubendrehers getauscht werden können. Die Batterie ist beispielsweise über sieben Schrauben gesichert, aber nicht verklebt. Die Preise der Ersatzteile reichen von 7,95 Euro für den SIM-Tray bis hin zu 89,95 für das Display (Batterie: 39,95 Euro).

Die zwölf leicht austauschbaren Komponenten können Besitzer mit nur einem einzigen Schraubenzieher selbst auswechseln oder mit Zubehör aufrüsten. Von Akku und Bildschirm bis hin zu Kamera und USB-Anschluss ist jede Komponente auf Zugänglichkeit und Langlebigkeit ausgelegt.

Fairphone

Neues Zubehör wird auch verschraubt

Mit dem Fairphone 6 hat der Hersteller auch neues Zubehör vorgestellt, das ebenfalls recycelten Kunststoff und Aluminium einsetzen soll, wenngleich in diesem Fall keine Prozentangaben gemacht werden. Zum Start geboten werden eine Schutzhülle (Protective Case: 29,95 Euro, Flip Case: 44,95 Euro), ein Card Holder (27,95 Euro), ein Finger Loop (27,95 Euro) ein Lanyard (29,99 Euro) sowie Bildschirmschutzfolien (Standard: 24,95 Euro, Privacy: 29,95 Euro).

Der Clou: Zubehör wie der Kartenhalter oder der Finger Loop ersetzen die untere Standard-Rückseite, die den Akku verdeckt. Nur zwei Schrauben müssen zu diesem Zweck gelöst werden.

Die Hardware im Überblick

Die technischen Eckdaten und das Design des neuen Fairphone 6 sind zur Vorstellung keine Überraschung mehr, zu viele Details waren schon vorab an die Öffentlichkeit gelangt.

Das betrifft zum Beispiel den Snapdragon 7s Gen 3, den Fairphone nun einsetzen kann, weil Qualcomm nicht mehr nur den IoT-Chips bis zu acht Jahre Treiber-Support gewährt. So ist das Versprechen „Software-Support bis 2033“ für Fairphone auch mit diesem Consumer-Chip möglich.

Für die Hauptkamera kommt der 50-Megapixel-Sensor Sony Lytia 700C zum Einsatz kommen. Die Anfangsblende des Objektivs fängt jetzt mit f/1.56 statt f/1.9 jetzt mehr Licht ein und 240-FPS-Slowmotion-Aufnahmen sind möglich. Für die Ultraweitwinkel-Kamera, die zukünftig 13 MP statt 50 MP bietet, nennt der Hersteller keinen Sensor. Die Selfie-Kamera wechselt von 50 MP auf 32 MP (Samsung KD1).

Kamera und SoC bringt Fairphone hinter einem dezent geschrumpften Display unter, das mit 6,3 Zoll auf die Diagonale des Fairphone 4 zurückfällt. Das POLED bietet eine variable Bildwiederholrate von 10 bis 120 Hertz und wird von Gorilla Glas 7i geschützt. Das gesamte Smartphone ist nach IP55 gegen das Eintreten von Staub und Wasser geschützt. Der auf 4.451 mAh angewachsene Akku soll „fast zwei Tage“ Laufzeit möglich machen.

Das Gehäuse ist mit 9,6 mm gleich dick geblieben, durch das etwas kleinere Display aber 2,5 mm schmaler und 5,1 mm kürzer. Das Gewicht ist auf unter 200 Gramm gefallen.

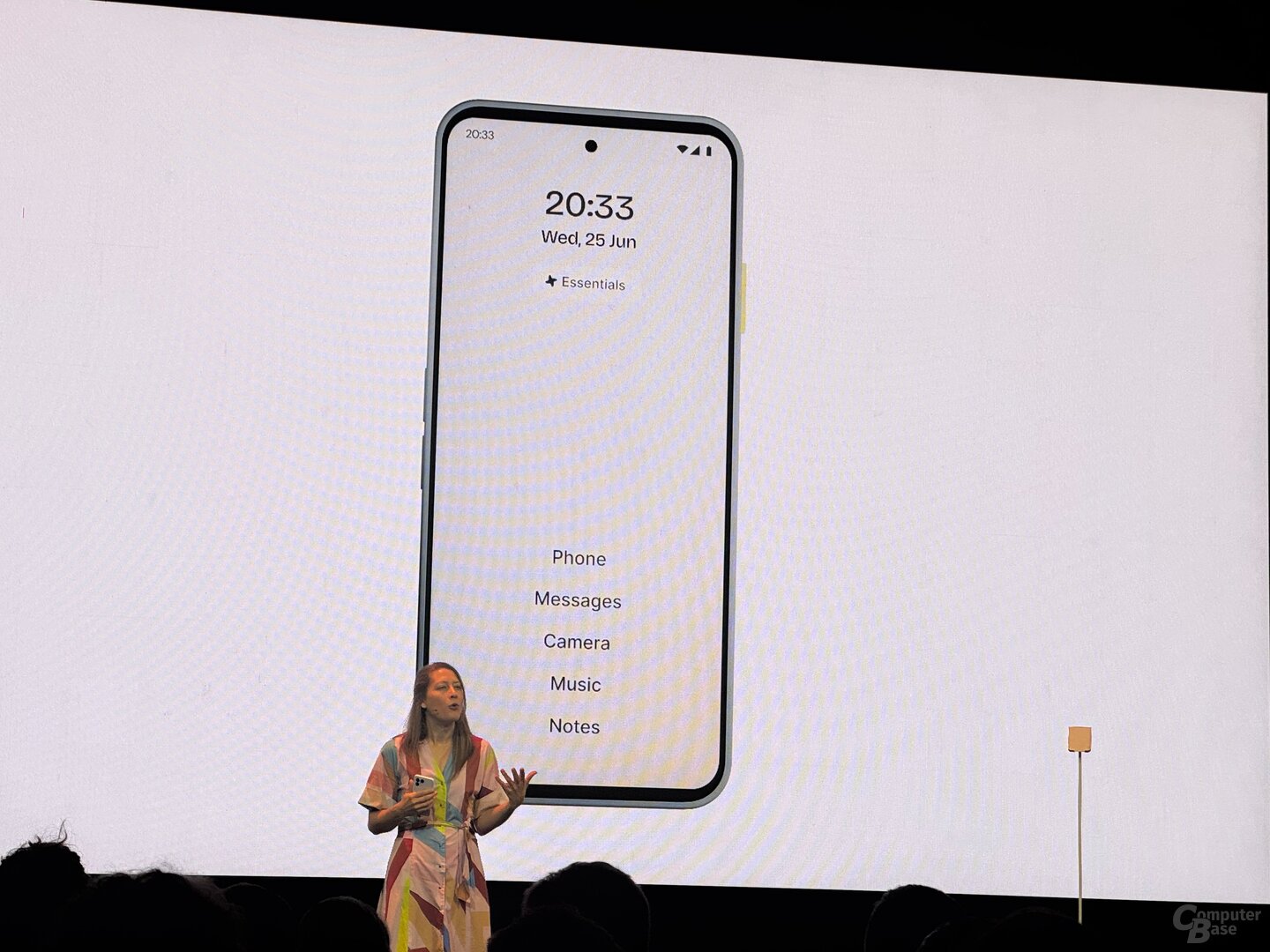

Reines Android mit „Fairphone Moments“

Als Betriebssystem setzt Fairphone standardmäßig auf Android 15 in reinster Form. Eine eigene UI bringt der Hersteller dieses Mal allerdings mit den „Fairphone Moments“ mit sich. Dieser über den „Lime-Switch“ an der Geräteseite aktivierbare Modus stellt eine Art „Fokus-Modus“ dar, in dem sich Nutzer auf besser das Wesentliche konzentrieren können sollen. Der Effekt sei derart weitreichend, dass Fairphone von einem „zweiten Smartphone“ spricht.

Eine neue Besonderheit des Fairphone (Gen. 6) ist Fairphone Moments, ein wandelbares

System, das aus einem Telefon zwei Telefone macht. Mit einem einfachen physischen Schalter,

dem Switch, können die Besitzer zwischen einem Smartphone mit vollem Funktionsumfang und

einem Minimum an Funktionalität umschalten. Fairphone Moments wurde für all diejenigen

entwickelt, die präsenter sein und den Augenblick genießen wollen oder einfach nur zusätzliche Konzentration, eine Auszeit oder eine innere digitale Balance brauchen. Fairphone Moments bietet eine achtsame Art, sich mit Technologie zu beschäftigen, es überlässt den Besitzern die Kontrolle, und nicht den neuesten Meldungen.

Für Kunden, die einen besonderen Fokus auf Datenschutz und Sicherheit legen, wird es das neue Fairphone auch mit e/OS geben.

Fairphone 6 vs. Fairphone 5 vs. Fairphone 4

Die nachfolgende Tabelle führt die technischen Daten der neuen 6. Generation Fairphone noch einmal im Vergleich zu den beiden letzten Generationen auf.

ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Fairphone vorab unter NDA und im Rahmen des Launch Events in Amsterdam erhalten. Die Kosten für An- und Abreise aus Berlin wurden von dem Unternehmen getragen. Eine Einflussnahme des Herstellers auf die oder eine Verpflichtung zur Berichterstattung bestand nicht. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.

Apps & Mobile Entwicklung

Steht die ikonische Marke vor dem Aus?

Die Xperia-Handys von Sony sind zwar nicht so beliebt wie die Galaxy-Modelle von Samsung oder die Pixel-Modelle von Google, aber sie sind nach wie vor ein fester Bestandteil der Android-Landschaft. Trotz rückläufiger Verkaufszahlen bringt Sony immer wieder neue Modelle für seine treue Fangemeinde heraus. Nach der enttäuschenden Markteinführung des Xperia 1 VII, die Spekulationen über einen Ausstieg von Sony aus dem Smartphone-Markt auslöste, hat das Unternehmen diese Gerüchte nun entschieden dementiert.

Die letzten Jahre waren für Sonys Xperia-Geschäft nicht einfach. Vor allem die Verkaufszahlen der Mittelklasse- und Flaggschiff-Geräte sind kontinuierlich gesunken. Das Unternehmen hat sich sogar dazu entschlossen, seine Handys von einem Drittanbieter herstellen zu lassen. Beim Xperia 1 VII kam es zu erheblichen Problemen, da Nutzer/innen von „gebrickten“ oder sterbenden Geräten berichteten, woraufhin das Unternehmen das Handy aus Europa zurückzog.

Xperia-Handys sind nicht vom Markt verschwunden

Entgegen aller Spekulationen hält Sony an seiner Marke Xperia fest. Bei einem Finanzbriefing in Japan betonte Finanzvorstand Lin Tao, dass Smartphones weiterhin „ein sehr wichtiges Geschäft“ für das Unternehmen sind. Sie fügte hinzu, dass „Kommunikationstechnologie eine sehr wichtige Technologie ist“, und bekräftigte Sonys Absicht, weiterhin in seine Mobilfunksparte zu investieren.

Über den Defekt des Xperia Smartphones. Es tut uns sehr leid, dass wir den Nutzern Unannehmlichkeiten bereitet haben. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Die Identifizierung des Defekts und die Gegenmaßnahmen sind bereits abgeschlossen. Die Fehlfunktion selbst wurde durch den Produktionsprozess verursacht. Da es zu einem Verlust kam, haben wir die betroffenen Teile ausgetauscht.

Diese Erklärung folgt auf die weltweiten Berichte über Xperia 1 VII-Geräte, die sich unerwartet abschalten. Sony hat das Problem eingeräumt und eine Rückrufaktion gestartet, um die betroffenen Geräte auszutauschen. Während des Briefings hat sich Tao auch bei den Nutzern entschuldigt.

Wie geht’s weiter mit Xperia?

Sonys erneutes Engagement signalisiert, dass Xperia-Besitzer/innen weiterhin unterstützt werden und gibt einen Hinweis auf zukünftige Entwicklungen. Anders als Marken wie Nokia, LG und HTC, die sich aus der Smartphone-Szene zurückgezogen haben, scheint Sony entschlossen zu sein, im Spiel zu bleiben.

Derzeit ist das Xperia 1 VII das einzige Modell, das Sony in diesem Jahr herausgebracht hat. Es ist noch nicht bekannt, ob es für die Xperia 5 oder Xperia 10 Serie-Updates geben wird.

Trotz seines hohen Preises bietet das Xperia 1 VII Funktionen, die immer seltener werden, wie z. B. die Unterstützung von microSD-Karten und einen Kopfhöreranschluss, die bei Konkurrenten wie dem Samsung Galaxy S25 und dem Google Pixel 9 fehlen.

Quelle:

Seeking Alpha, CNET Japan

Apps & Mobile Entwicklung

Cherry KW 300 MX im Test

Mit der KW 300 MX bietet auch Cherry eine Kompakttastatur an. Mit Silent-Tastern verspricht sie stilles Tippen für die Ruhezone bei ziemlich kleinem Fußabdruck. Und das zum halben Preis von be quiet!. Auf dem Papier und in der Praxis geht das auf – aber nicht jede Idee zündet.

Die KW 300 MX hat vor allem eine herausragende Qualität: Ihre niedrige Geräuschkulisse. Den Blick auf universelle Alltagstauglichkeit hat Cherry an ein paar Stellen aber ein wenig zu weit schweifen lassen. Immer und für jeden wird die Tastatur, die derzeit für 110 Euro erhältlich ist*, nicht funktionieren. Alle Details im Test.

- Sehr leise

- Ordentliche Taster

- Kompakt & Abstände zwischen Tasten

- Sinnvolles Layout

- Keine Signalübertragung per Funk

- Quasi nicht konfigurierbar

- Keine Stumm-Funktion

- Zahlen & FN-Funktion kaum lesbar

Cherry KW 300 MX im Überblick

Die KW 300 gehört zur Gattung der 75%-Tastaturen, die größtmöglich kompakt sein wollen. Cherry schiebt die Tastenblöcke dazu ein wenig dichter zusammen, ausgenommen zu den Pfeiltasten bleiben aber wahrnehmbare Lücken, die der Orientierung helfen.

Die oben rechts platzierte „Cherry-Taste“ sperrt die Windows-Taste und dient gleichzeitig als Batteriestandanzeige. Der ungewöhnlich tief angeordnete Drehregler kann sowohl Lautstärke als auch die Helligkeit der weißen Hintergrundbeleuchtung ändern. Zusätzlich dient er als Ein-/Aus-Schalter für die Tastatur. Dazu muss der Regler jeweils drei Sekunden lang gedrückt werden.

Darüber hinaus verfügt die Tastatur über ein alternatives Mac-Layout. Passende Tastenkappen liegen der Tastatur bei. Dass die Pappbox den Hinweis „kostenlos“ trägt, irritiert: Sie gehören zur Ausstattung und werden mit der Tastatur bezahlt. Das temporäre Neubelegen von Tasten ist mit Hilfe von Cherrys Keys-Software möglich, aber auf Windows-Betriebssysteme und die F-Tastenreihe beschränkt.

Vergleichsweise eingeschränkt sind auch die Verbindungsarten. Die KW 300 bietet Bluetooth 5.2 und Kabel, aber keine Funkverbindung an. Die Laufzeit gibt Cherry mit rund einer Woche bei eingeschalteten LEDs und sechs Wochen ohne Hintergrundbeleuchtung an.

Taster: Cherrys Standardware

Die Tasterauswahl unterstreicht, dass Cherry die KW 300 als Arbeitstier für das Büro sieht. Zur Wahl stehen entweder die mit Gummianschlägen gedämpften MX2 Silent mit linearer Abstimmung oder taktile MX2 Brown mit Druckpunkt. Beide sind leichtgängig und dadurch wenig ermüdend.

MX2 Silent sind nach aktuellem Stand die besten der MX2-Taster. Anders als die roten Varianten sind sie schon vom ersten Druck an recht geschmeidig. Komplett fein arbeiten auch sie nicht, bei dieser Variante muss man aber schon initial mit den Fingern sehr genau „hinhören“, um die MX-Charakteristik auszumachen – das Einlaufen erledigt den Rest. So wünscht man sich alle MX2-Taster – es wäre ein nötiger Schritt im hart umkämpften Taster-Mittelfeld.

Durch Gummipuffer am Stempel arbeiten die Silent-Taster außerdem leiser. Neben dem Schall wird auch der Anschlag selbst etwas gedämpft. Er wird weicher und verliert Klarheit. Ein wenig Klappern bleibt zudem. Es geht also noch besser, Silent-Taster von be quiet! sind dahingehend stumm und satter, sie vermögen das Geräuschniveau der KW 300 noch einmal zu senken. Trotzdem ist die KW 300 eine sehr leise Tastatur auf Rubberdome-Level mit völlig angemessener Tastentechnik – mit MX Brown allerdings akustisch ein ziemlich normales, sehr durchschnittliches Eingabegerät.

Tasten werden von der KW 300 klar und gleichmäßig ausgeleuchtet, sofern die Beschriftung direkt über der LED sitzt. Bei Doppelfunktionen und Zahlen(!) ist das nicht der Fall, sie werden bei aktivierter Hintergrundbeleuchtung aufgrund des dann minimalen Kontrasts zur grauen Grundfarbe schon bei mäßigem Umgebungslicht unsichtbar, sofern die Tastenbeleuchtung nicht direkt auf die Maximalstufe gestellt wird. Selbst dann sind nur Zahlen auf Kosten der Laufzeit gerade eben erkennbar. Der Verzicht auf durchscheinende Kappen zugunsten deutlich lesbarer Beschriftung wie etwa bei Keychron wäre der KW 300 gut getan. Alternativ hätte Cherry sich die LEDs auch sparen können, denn ohne lassen sich alle Funktionen gleichermaßen gut ablesen.

Alltag & Akustik

Die KW 300 arbeitet leise und weitgehend funktional. Diese Tastatur kann Alltag. Ein paar Besonderheiten sind gar nicht so schräg wie sie im ersten Moment scheinen.

Akustik: Ruhe-Qualitäten

Zusätzlich zu den dämpfenden Tastern dämmt Cherry auch das Chassis der KW 300. Zwischen PCB und der Switch Plate aus Kunststoff sowie unter dem PCB wird Poron verwendet, dazu kommt eine weitere Lage Schaumstoff sowie eine PET-Folie als „Tape Mod“. Beide sorgen für klarere Anschläge.

Ein solcher zeitgemäßer Aufbau sorgt zwar nicht für vollständig satte Anschläge, aber er beruhigt die Klangkulisse spürbar und generiert mit Silent-Tastern einen recht dumpfen Klang. Klare, wenngleich helle „Tacks“ erzeugt das Chassis erst mit MX2-Red-Switches, wenngleich deutlich heller als einer metallenen MX 8.3. Eine Rubberdome-Tastatur agiert insgesamt nicht lauter, klackert unter Umständen aber stärker. So wird die KW 300 zu einem ruhigen Begleiter, die sich nicht nur für das Home Office, sondern auch klar für das Büro eignet – und zwar besser noch als die KC 200 (Test).

Eine Stufe besser geht es allerdings: Eine be quiet! Dark Mount ist durch andere Dämmung und leisere Taster zum mehr als doppelten Preis noch einmal ruhiger. Auch aus eigenem Haus gibt es Konkurrenz. Die KC 500 LP (Test) hat jedoch hellere Anschläge und ist deshalb wesentlich präsenter wahrnehmbar. Bei normalem Tippen kommen selbst die ultraflachen „Notebook-Switches“ der Corsair K100 Air (Test) nicht gegen die gummigedämpften Silent-Taster an. Sie liegen mehr oder weniger auf dem Niveau der Logitech MK950 (Test) – einer Notebook-Tastatur.

Alltag: Teilweise gelungen

Das Layout der KW 300 funktioniert gut. Die kleinen Abstände zwischen den Tastenblöcken erweisen sich gegenüber dem vollständig zusammengedrängten Layout, das beispielsweise die Sharkoon SGK50 S3 verwendet, als Segen für die Orientierung. Die abgeflachte Leertaste, eine Cherry-Besonderheit, macht das Ablegen des Daumens zudem ein kleines Stück angenehmer.

Mit der Position des Reglers und des daraus folgenden flachen Drehknopfs lässt sich prima leben, sofern man ihn nicht stündlich bedient. Auch die Dopplung als Ein- und Ausschalter passt: So erspart es die KW 300 an die Rück- oder Unterseite des Gehäuses greifen zu müssen.

Diese alltagstaugliche Ausrichtung zieht sich jedoch nicht durch die gesamte Tastatur. Die Helligkeit der eigentlich nur einmal einzustellenden LEDs anstelle eines Stummschalters an den Regler zu koppeln erschloss sich nicht.

Die schlechte Ablesbarkeit der letztlich komplett unsichtbaren Zahlen war zudem ein permanentes Ärgernis. Wenn sich die Ausleuchtung bauartbedingt nicht verbessern lässt, dann muss eine solche Beschriftung anders aufgetragen und/oder platziert werden. Das sollte gerade bei einer Bürotastatur elementar sein, die auch von weniger versierten Anwendern bedient wird. Gedanklich können die LEDs, auch aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Laufzeit, aus dem Lastenheft gestrichen werden.

Mit dem Layout muss man zudem leben. Wirklich neu belegen lassen sich Tasten nicht. Die Keys-Software kann im Prinzip nur die F-Tasten neu programmieren. Selbst für die 100-Euro-Klasse ist das sehr rudimentär – und ärgerlich. Was bei einer Fullsize- oder Tenkeyless-Tastatur weniger eine Rolle spielt, wird bei kleineren Formfaktoren wichtig. Eine Logitech-Tastatur aus den Office-Serien erlaubt weitreichendere Anpassungen, eine Sharkoon-Tastatur mit quelloffener Firmware gar das Abändern des Layouts auf zwei Ebenen und im Browser. Das ist der Maßstab.

Fazit: Kleingedrucktes lesen

Die KW 300 MX hat vor allem eine herausragende Qualität: Ihre niedrige Geräuschkulisse. Den Blick auf universelle Alltagstauglichkeit hat Cherry an ein paar Stellen aber ein wenig zu weit schweifen lassen. Immer und für jeden wird die Tastatur nicht funktionieren.

Dabei hat Cherry die Eckdaten richtig gewählt. Die Silent-Varianten sind die besten Modelle der MX2-Serie und sorgen mit dem gedämmten Chassis für eine Geräuschkulisse, die dem Namen gerecht wird. Das mit kleinen Tastenabständen voll nutzbare Layout, die abgeflachte Leertaste und der Drehregler mit Triple-Funktion ergeben Sinn.

Gegen die KW 300 KC sprechen spezifische Anforderungen. Benötigt man ein Stumm-Shortcut oder möchte Belegungen ändern, führt die Tastatur in eine Sackgasse. Ein Funkempfänger wäre für kabellosen Betrieb mit hoher Polling-Rate für knapp über 100 Euro zumindest nett. So ist sie ein „hinstellen & benutzen“-Modell, das immer weniger optimal funktioniert, je mehr man eigene Vorstellungen von Tastenbelegungen hat. Trotzdem: Man kann mit der KW 300 gut leben, denn das geschmeidige, ruhige Arbeiten spricht für sich.

Schaut man sich in Richtung Konkurrenz um, wird das Spielfeld leer. Sharkoon SGK 50 S3 PBT (Test) ohne Funkübertragung oder Keychron K3 Max (Test) sind zwar flexibel programmierbar, haben aber ein zusammengerücktes Layout und weder Silent-Taster noch Drehregler. Gerade die Switches machen hier den Unterschied aus. Geht es um eine maximal leise Office-Tastatur, ist die KW 300 eine gute Wahl. Sie könnte, müsste aber noch besser werden für eine begeisterte Empfehlung.

- Sehr leise

- Ordentliche Taster

- Kompakt & Abstände zwischen Tasten

- Sinnvolles Layout

- Keine Signalübertragung per Funk

- Quasi nicht konfigurierbar

- Keine Stumm-Funktion

- Zahlen & FN-Funktion kaum lesbar

ComputerBase hat die KW 300 MX von Cherry leihweise zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.

(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.

Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

VW scheitert mit E-Auto-Idee und plant um: Passat statt Passwort

Das Elektroauto fährt in Deutschland endgültig aus der Nische. Inzwischen ist jeder fünfte Neuwagen ein Stromer – und hat den Diesel bei den Verkaufszahlen hinter sich gelassen. Ein technologischer Wandel, der nun auch beim größten deutschen Autohersteller einen kulturellen Kurswechsel erzwingt.

Noch vor wenigen Monaten klang es bei Volkswagen nach Krise. Die Rede war von drohenden Werksschließungen. Man zeigte auf die Politik: zu wenig Ladeinfrastruktur, gestrichene Kaufprämien. Der Schuldige schien gefunden – und trotzdem schrieb VW im vergangenen Jahr über 12 Milliarden Euro Gewinn. Die Botschaft ist klar: Das Elektroauto wird nicht nur profitabel, es wird strategisch – und langsam auch Mainstream. Aktuell sind zwar nur rund drei Prozent aller Pkw in Deutschland rein elektrisch unterwegs, doch der Trend ist gesetzt. Und Volkswagen stellt sich neu auf.

Rückkehr zur Identität: VW denkt bei E-Autos um

Was in der jüngsten Betriebsversammlung in Wolfsburg geschah, war alles andere als das übliche Ritual aus Durchhalteparolen und Applaus auf Bestellung. Es ging um Substanzielles – um Zukunft, Arbeitsplätze, die Markenidentität. Und dann kam dieser Satz, unscheinbar formuliert, aber schwergewichtig: „Die ID-Namen sollen bei VW verschwinden.“ Gesagt von Thomas Schäfer, Markenchef bei Volkswagen.

→ Verbrenner-Verbot kommt früher: EU will Diesel und Benzinern den Zapfhahn abdrehen

Ein Satz, der nicht nur intern für tosenden Applaus gesorgt haben soll, sondern auch außenpolitisch für Aufsehen sorgt – im komplexen Kosmos der Automobilmarken. Es war das Eingeständnis, dass die kühl-futuristischen Bezeichnungen – ID.3, ID.4, ID.7 – nie richtig gezündet haben. Zu abstrakt. Zu wenig emotional aufgeladen. Zu sehr Entwicklungsbüro, zu wenig Fahrvergnügen.

Die nüchterne Logik des Ingenieurdenkens trifft auf eine neue Markenrealität: Kunden kaufen keine Produkte, sie kaufen Gefühle. Staubsauger heißen mitunter auch futuristisch – ein Auto aber will verstanden werden. Und geliebt.

Gescheitertes Experiment VW ID

Was nun geschieht, ist keine einfache Namensänderung. Es ist eine Rückbesinnung. Eine Kurskorrektur mit Symbolkraft. Das Projekt „ID“ – einst gestartet unter Herbert Diess mit dem ID.3 als visionärem Leuchtturm – wird diskret, aber entschlossen zurück gebaut. Der neue, einst als ID.2 angekündigte Kompaktstromer? Bekommt einen alten, vertrauten Namen zurück. Welchen genau, will VW im September auf der IAA in München verraten.

→ Nach 5 Minuten 400 Kilometer: Das ist das am schnellsten ladende E-Auto der Welt

Helena Wisbert, Professorin für Automobilwirtschaft in Wolfsburg, fasst das Dilemma präzise zusammen: „Die ID-Reihe war von der Namensgebung nicht ganz so glücklich.“ Der Versuch, durch neue Bezeichnungen eine neue Ära zu markieren, sei gescheitert – Stammkunden fühlten sich entfremdet, Neukunden nicht abgeholt. „VW braucht keine fancy Namen“, sagt sie der WAZ.

Auch Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft sieht in der ID-Strategie ein gut gemeintes, aber fehlgeleitetes Experiment. „Kürzel wie ID.4 werden eher wie interne Entwicklungsbezeichnungen wahrgenommen.“ Der emotionale Link zu jahrzehntelang gepflegten Markennamen sei schlicht gekappt worden. „Elektromobilität braucht keine neuen Namen, sondern starke Marken.“

Die Zukunft fährt wieder vertraut

Was also tun, wenn der technologische Wandel an Fahrt aufnimmt, aber die emotionale Anschlussfähigkeit verloren geht? Man nennt die Dinge wieder beim Namen. Golf. Polo. Passat. Namen, die in deutschen Garagen mehr bedeuten als bloße Typenbezeichnungen. Sie sind Projektionsflächen. Generationenverträge. Heimat.

→ Autofahrer reingelegt: So tricksen fast alle Tankstellen

Und so leistet Volkswagen etwas, das man in Zeiten digitaler Veränderung selten sieht: Es macht einen Schritt zurück, um zwei nach vorn zu gehen. Die Zeiten, in denen technische Brillanz allein für Markentreue sorgte, sind vorbei. Vertrauen, Wiedererkennbarkeit, Markencharisma – das ist der neue Strom. Das Elektroauto wird damit nicht nur alltagstauglich, sondern auch anschlussfähig. Die ID-Bezeichnungen? Sie waren ein Versuch. Und vielleicht war genau das ihr Problem: Sie klangen nie nach Aufbruch, sondern nach Konzeptphase. Jetzt, da die Zukunft real wird, braucht sie wieder einen Namen – einen, den wir kennen.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen