Künstliche Intelligenz

Falsche IT-Fachkräfte aus Nordkorea eingeschleust: Haft für US-Amerikanerin

Schon länger warnen Sicherheitsbehörden sowohl in Europa als auch in den USA: IT-Fachkräfte aus Nordkorea schleichen sich unter falscher Identität als Remote-Angestellte bei westlichen Unternehmen ein, um mit ihren Gehältern Einnahmen für die nordkoreanische Regierung zu generieren. Sie haben dabei Helfer in den Regionen der betroffenen Unternehmen, die ihnen zum Beispiel ermöglichen, außerhalb Nordkoreas Gehaltszahlungen anzunehmen und einen Arbeitslaptop zu betreiben, damit sie nicht auffliegen. Für eine solche Helferin aus dem US-Bundesstaat Arizona gab es nun eine lange Haftstrafe.

Die 50-Jährige wurde am Donnerstag an einem US-Bezirksgericht zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt, weil sie an einem massiven Betrug beteiligt war, der nordkoreanischen IT-Fachkräften Remote-Arbeitsplätze in mehr als 300 US-Unternehmen verschaffte. Angaben des US-Justizministeriums zufolge gaben sich die Nordkoreaner dabei als Bewohner und Bürger der USA aus. Die Frau diente vor allem als Schnittstelle zwischen den betrogenen Unternehmen und den Nordkoreanern. Sie betrieb die Arbeitslaptops der falschen Angestellten bei sich vor Ort und nahm Gehaltszahlungen entgegen, die sie dann nach Nordkorea weiterleitete. Insgesamt soll die Masche der Verurteilten und der Regierung Nordkoreas illegale Einnahmen in Höhe von mehr als 17 Millionen US-Dollar eingebracht haben.

Einer der größten Fälle in den USA

Bereits im Februar bekannte sich die Frau laut dem Ministerium schuldig, Telekommunikationsbetrug, schweren Identitätsdiebstahl und Geldwäsche begangen zu haben. Zusätzlich zu der 102-monatigen Haftstrafe verurteilte das Gericht sie zu drei Jahren Bewährungsstrafe, zur Einziehung von 284.555,92 US-Dollar, die sie an Nordkorea weiterleiten wollte, und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 176.850 US-Dollar.

Das Ministerium spricht von einem der größten Betrugsfälle dieser Art, der jemals von der Behörde verfolgt wurde. Im Zuge des Betrugs sollen 68 Identitäten von Opfern in den Vereinigten Staaten gestohlen und 309 US-Unternehmen sowie zwei internationale Unternehmen hinters Licht geführt worden sein.

Gestohlene Identitäten von US-Bürgern

Nordkorea setze laut dem US-Gericht tausende hochqualifizierter IT-Fachkräfte weltweit ein, um unter Verwendung falscher, gestohlener oder geliehener Identitäten von US-Bürgern eine Beschäftigung im nordkoreanischen Ausland zu erlangen. Komplizen wie die 50-Jährige helfen demnach dabei, Kontrollen der Arbeitgeber zu umgehen, die solche illegalen Arbeitsverhältnisse verhindern sollen.

Die Frau soll die Nordkoreaner auch dabei unterstützt haben, ihre Jobs in den USA zu finden. Zu den betroffenen Unternehmen gehörten demnach ein führender Fernsehsender, ein Technologieunternehmen aus dem Silicon Valley, ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, ein amerikanischer Automobilhersteller, ein Luxus-Einzelhandelsgeschäft und ein US-Medienunternehmen. Auch Fortune-500-Unternehmen waren demnach darunter. Laut dem Ministerium wählten die IT-Arbeiter vorher die Unternehmen gezielt aus, bei denen sie sich bewerben wollten.

Ermittler finden Laptop-Farm

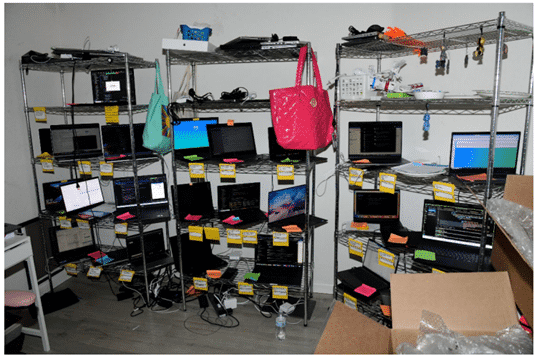

Im Haus der verurteilten Frau fanden die Ermittler eine ganze Laptop-Farm mit den Computern, die die betrogenen Unternehmen an die vermeintlichen Adressen ihrer neuen Angestellten geschickt hatten. Zettel an den insgesamt 90 gefundenen Laptops halfen der 50-Jährigen, den Überblick darüber zu behalten, zu welchem US-Unternehmen und zu welcher Identität das jeweilige Gerät gehörte. Durch den Standort der Rechner in den USA konnten die Nordkoreaner vorgeben, von dort aus zu arbeiten. Ihre Helferin verschickte demnach außerdem 49 Laptops und andere Geräte von US-Unternehmen an Standorte im Ausland. Mehrere Sendungen gingen demzufolge auch an eine Stadt in China an der Grenze zu Nordkorea.

Laptop-Farm im Haus der Verurteilten: Zettel an den Geräten verrieten, welcher Laptop zu welchem Unternehmen gehört.

(Bild: U.S. Department of Justice)

Ein Großteil der erzielten Einnahmen wurde unter den Namen echter US-Bürger an Steuer- und Sozialbehörden gemeldet. Die genutzten Identitäten waren gestohlen oder wurden missbraucht. Darüber hinaus erhielt die 50-Jährige Gehaltsschecks auf die Namen der gestohlenen Identitäten und ließ sich die Gehälter direkt von US-Unternehmen auf ihre eigenen Konten auszahlen. Anschließend überwies sie das Geld ins Ausland.

Längst haben die nordkoreanischen IT-Fachkräfte auch Deutschland im Visier: Der Bundesverfassungsschutz warnte vorigen Herbst deutsche Unternehmen vor Agenten Nordkoreas, die sich als IT-Freelancer ausgeben.

(nen)

Künstliche Intelligenz

Ende von Cybergrooming: Knuddels nutzt KI-Filter, Abschreckung & ist bald ab 18

Knuddels gibt es seit mehr als 25 Jahren. Aus einem studentischen Hobbyprojekt wurde in den frühen 2000er-Jahren die größte soziale Plattform in Deutschland mit Millionen aktiven Nutzern. Später sorgten neue Wettbewerber und der Wechsel zu mobilen Angeboten für Stagnation und Rückgang. Heute zählt die Chat-Community eigenen Aussagen zufolge täglich rund 90.000 aktive Mitglieder.

Ein besonders sensibles Thema für Knuddels war vor allem das Thema Cybergrooming. Seit 2023 arbeitet die Plattform mit dem Bundeskriminalamt (BKA) zusammen. Seit Juni desselben Jahres hat Knuddels eigenen Angaben zufolge „die Anzahl identifizierter Verdachtsfälle um 93 Prozent“ senken können. Die Zusammenarbeit beschreibt das BKA gegenüber heise online als „konstruktiv“. Seit Beginn der Meldeverpflichtung des Digital Services Act „habe der Hostingdiensteanbieter Knuddels eine hohe dreistellige Anzahl an Art. 18 DSA Meldungen an das Bundeskriminalamt (BKA) übermittelt“, erklärt eine BKA-Sprecherin. Es könnten jedoch noch mehr sein. Übermittelte Vorgänge werden „bei positiver Prüfung der Strafbarkeit und nach Feststellung der örtlichen Zuständigkeit an das jeweils zuständige Bundesland übergeben, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens obliegt der zuständigen Staatsanwaltschaft und erfolgt nicht in jedem Falle“.

Im Zentrum von Knuddels steht inzwischen die Pflege einer langjährigen und loyalen Gemeinschaft – inklusive umfangreicher Schutzmechanismen und technischer Weiterentwicklungen. Über die Geschichte einer der ersten Chatplattformen in Deutschland sprachen wir mit Holger Kujath, dem Geschäftsführer von Knuddels“.

Holger Kujath ist Mitgründer und Geschäftsführer der Chatplattform Knuddels. Der Diplom-Informatiker (KIT) gründete die Plattform 1999 während seines Studiums.

(Bild: Chris Marxen / Headshots-Berlin)

Knuddels gibt es inzwischen seit 1999 – also über 25 Jahre. Wie hat sich die Plattform entwickelt?

Gestartet haben wir 1999 als reines Hobbyprojekt während des Studiums. Wir trafen damals offenbar einen Nerv, denn die Plattform ist in den ersten sieben Jahren exponentiell gewachsen. Es war eine Pionierzeit des Social Web, in der wir mit über fünf Millionen monatlich aktiven Mitgliedern zur größten sozialen Plattform in Deutschland wurden, noch bevor Facebook hier überhaupt eine Rolle spielte. Danach kam die Konkurrenz (StudiVZ, Facebook etc.) und der Shift zu mobile. Es folgte eine Stagnations- und eine Rückgangsphase. Das Entscheidende ist aber, wie sich Knuddels seither gewandelt hat: Die Plattform ist mit ihrer Community erwachsen geworden. Viele unserer Nutzer sind uns treu geblieben, einige davon seit über 20 Jahren. Der Fokus hat sich von schnellem Wachstum hin zur Pflege dieser einzigartigen Gemeinschaft verschoben. Heute geht es um authentische, echte Verbindungen zwischen Menschen.

Und wie haben sich die Nutzerzahlen entwickelt?

Zuerst gab es die Phase des Hyperwachstums in den frühen 2000ern. In den ersten sieben Jahren sind wir exponentiell gewachsen und erreichten auf dem Höhepunkt über fünf Millionen monatlich aktive Nutzer. Damit waren wir die größte soziale Plattform im Land. Seit einigen Jahren hat sich die Zahl der Mitglieder wieder stabilisiert. Unser Fokus liegt heute weniger auf den reinen Mitgliederrekorden, sondern auf der hohen Authentizität und Loyalität der Community. Aktuell sind täglich rund 90.000 Mitglieder auf Knuddels aktiv.

Bei Knuddels war Cybergrooming in der Vergangenheit oft ein Thema. Wie sind Sie heute aufgestellt?

Als wir gestartet sind, war das ein gesellschaftlich und technologisch völlig neues Feld. Das Bewusstsein für die spezifische Gefahr des Cybergrooming musste sich erst entwickeln – bei uns, aber auch in der gesamten Branche. 2006 haben wir als erste Plattform ein Meldesystem eingeführt, über das User Gespräche melden konnten und das die Grundlage für mögliche Strafverfolgung bildet. Seitdem haben wir jedes Jahr zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen entwickelt. Der größte Schritt war aber die Einführung des KI-basierten Filtersystems. Zunächst gibt es eine lokale, automatisierte Echtzeit-Analyse, bei der Chats nach bestimmten Textmustern und Auffälligkeiten gescannt werden. Dann folgt eine Validierung über ein Large Language Modell, damit nicht zu viele Fehlalarme entstehen. Das Modell bewertet, ob es sich wirklich um einen riskanten Inhalt handelt. Wenn der Verdacht bestätigt wird, beendet das System das Gespräch sofort. Die User können es dann bei Bedarf melden – nur so dürfen Fälle rechtlich an Behörden weitergegeben werden. Durch das frühe Eingreifen der Filter konnten wir die Zahl der Verdachtsfälle, die wir an die Ermittlungsbehörden weiterleiten, um 93 Prozent reduzieren.

RTL hatte damals in der Sendung „Angriff auf unsere Kinder“ berichtet, dass auf Knuddels Cybergrooming ein großes Problem sei und Sicherheitsmaßnahmen versagt hätten. Können Sie bitte nochmal skizzieren, was da los war?

Tatsächlich enthielt die damalige Berichterstattung eine Reihe schwerwiegender Falschdarstellungen und nachweislich falscher Anschuldigungen über Knuddels. Wir sind dagegen erfolgreich juristisch vorgegangen. Das Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg haben unsere Position bestätigt (u.a. Urteil vom 14.01.2022) und RTL untersagt, die zentralen, rufschädigenden Falschaussagen zu wiederholen. RTL hat die Berichte daraufhin aus der Mediathek entfernt und selbst journalistische Fehler eingeräumt.

Welche Technik steckt derzeit hinter der KI?

Aktuell nutzen wir Modelle großer Anbieter – DSGVO-konform und in der Cloud. Das System ist modular, wir können also verschiedene Modelle testen und je nach Stärken einsetzen. Das war notwendig, weil jedes Modell andere Qualitäten hatte. Auch Prompt-Engineering ist ein entscheidender Teil, um die Balance zwischen Sicherheit und False Positives zu halten.

Haben Sie auch Pläne, ein Modell selbst zu hosten?

Ja. Wir testen aktuell Open-Source-Modelle wie Metas „LLaMA“ und andere. Pilotversuche auf eigenen Servern laufen schon. Unsere Vision ist, mittelfristig ein Modell komplett auf eigener Hardware zu betreiben. Das bringt uns mehr Kontrolle, flexiblere Anpassung an die Knuddels-Community und weniger Abhängigkeit von großen Anbietern.

Welche Rolle spielt Verschlüsselung für Knuddels?

Schon 1999 hatten wir in unser proprietäres Protokoll Verschlüsselung integriert; heute nutzen wir natürlich den TLS-Standard zur Transportverschlüsselung der gesamten Kommunikation. Wir speichern verdächtige Chats verschlüsselt, damit Missbrauchsfälle vor Gericht belastbar nachgewiesen werden können. Eine absolute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung würde bedeuten, dass wir bei schweren Straftaten keinerlei gerichtsverwertbare Beweise liefern könnten und auch keine proaktive Prävention möglich wäre. Unser System schützt die Kommunikation, aber es schützt keine Täter. Wir haben da eine Balance getroffen.

Sie haben gerade die Behörden erwähnt – wie sieht die Zusammenarbeit konkret aus?

Wir arbeiten seit Jahren mit hochrangigen Sicherheitsbehörden zusammen. Das war uns auch wichtig, weil es eine abschreckende Wirkung hat. Potenzielle Täter wissen: Es gibt hier keine Lücken.

Wie hat die Community auf die Ankündigung der Kooperation reagiert?

Die meisten haben es sehr positiv aufgenommen, sogar positiver, als wir erwartet haben. Eine hohe vierstellige Zahl an Mitgliedern, die offensichtlich unsere Haltung nicht teilten, hat die Plattform umgehend verlassen. Für uns war das überhaupt kein Problem, im Gegenteil: Wir haben offensichtlich die Richtigen abgeschreckt. Die verbleibende Community fühlte sich sicherer.

Offiziell ist Knuddels ab 16?

Ja, aktuell noch. Und in der Praxis sind mittlerweile über 96 Prozent unserer Mitglieder volljährig. Wir betreiben zusätzlich einen Alters-Filter, der mit KI überprüft, ob neue Nutzer jünger sein könnten. Erkennt das Modell ein Muster – etwa weil jemand im Chat sagt „ich bin 15“ – wird das Konto umgehend gesperrt und auch weitere Registrierungsversuche verhindert.

Die Kombination dieser Maßnahmen zeigt eine massive Wirkung. Seit Einführung der Systeme haben uns die Sicherheitsbehörden keinen Fall von erfolgtem Cybergrooming mit Beteiligung eines Kindes auf unserer Plattform mehr gemeldet.

Wie finanziert sich Knuddels heute?

Hauptsächlich über ein Freemium-Modell und Spiele innerhalb der Plattform. Daneben auch über Werbung. Unsere Community ist älter geworden – viele sind Fans, die uns seit Jahrzehnten kennen und gerne Geld für Features ausgeben.

Welche Rolle wird KI künftig noch spielen?

Unsere Haltung ist ganz klar: Wir wollen keine KI-Nutzer oder Bots. Im Gegenteil, Knuddels soll eine Plattform für echte Menschen bleiben. KI werden wir nur da einsetzen, wo sie schützt – also Fakes, Scammer und Missbrauch erkennt.

Unser Herzstück ist die Community. Viele unserer Nutzer sind aus der „Chatzeit der 2000er“ geblieben. Wir veranstalten regelmäßig Offline-Treffen, bei denen bis zu 200 Leute ein Wochenende zusammen verbringen. Genau das ist die Idee von Knuddels: authentische, echte Verbindungen zwischen Menschen – seit über 25 Jahren.

(mack)

Künstliche Intelligenz

PWM-Funktion für iPhone 17 Pro und 17 Pro Max – 120 Hertz für alle

Apples neue iPhones bringen einige Veränderungen bei den verbauten Bildschirmen mit, die von Marktbeobachtern positiv aufgenommen wurden. Diese betreffen allerdings nicht alle Modelle – der Konzern macht wie üblich Unterscheidungen zwischen den Pro- und Standardgeräten. Ein Zwischending ist der neue Formfaktor iPhone Air: Hier verbaut Apple zwar den High-End-Chip A19 Pro (allerdings mit einem GPU-Kern weniger), der Bildschirm orientiert sich aber eher am Standardmodell iPhone 17, wobei er hier 0,2 Zoll größer ist (6,5 statt 6,3).

Schalter sorgt für weniger Flackern

Beim iPhone 17 Pro und 17 Pro Max gibt es nun einen eigenen Schalter in iOS 26, mit dem man die sogenannte Pulse Width Modulation, kurz PWM, abschalten kann. Zu finden ist dieser im Bereich Bildschirm und Textgröße bei den Einstellungen für die Bedienhilfen. Bei abgedrehtem PWM erfolgt das Dimming des OLED-Displays auf eine andere Art, was laut Apple eine „weichere Bildschirmausgabe“ bei geringeren Helligkeitsniveaus ermöglicht. Nutzer, denen das reguläre OLED-Bild aufgrund einer Sehbehinderung oder Seherkrankung zu harsch vorkommt, sollten die Einstellung einmal ausprobieren.

Allerdings, warnt der Hersteller, kann es so zu einer „geringeren Leistung bei geringer Helligkeit“ kommen, wenn auch nur unter „bestimmten Bedingungen“. PWM dient dazu, die Bildpunkte (Pixel) schnell ein- und auszuschalten, was auch dabei hilft, dass OLEDs ein sehr dunkles Schwarz darstellen. Es gibt jedoch Menschen, die dies als Flackern empfinden (samt Kopf- und Augenschmerzen) und die Funktion daher abdrehen möchten. Mit iPhone 17 Pro und 17 Pro Max ist das nun erstmals möglich. Warum es bei den beiden anderen Modellen (noch?) nicht klappt, bleibt unklar.

120 Hertz für alle neuen iPhones

Sehr lobenswert ist, dass Apple jetzt alle iPhone-17-Varianten samt iPhone Air mit „ProMotion“-Displays ausstattet. Dabei handelt es sich um Bildschirme, deren Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hertz reguliert werden kann. Das sorgt für weicheres Scrolling und Spielen.

Außerdem lässt sich so ein Always-On-Bildschirm realisieren, der sich nur noch einmal pro Sekunde refreshen muss. Bislang blieb die Funktion nur den Pro-Modellen vorbehalten. Künftig ist sie ein neuer iPhone-Standard.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

KI-Update kompakt: Wildberger, Project Stargate, ePA KI-ready, Astronomie

Wildberger will digitale Souveränität durch KI-Fokus vorantreiben

Deutschlands neuer Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) setzt auf Künstliche Intelligenz als Schlüssel zur digitalen Souveränität. „Die Karten der Digitalisierung sind neu gemischt und KI ist etwas ganz Neues und zwar fundamentaler als alles, was die Menschheit hat„, erklärte Wildberger im Gespräch mit c’t-Autor Falk Steiner.

Um die Abhängigkeit von US-Konzernen zu verringern, plant der Minister den raschen Aufbau großer Rechenzentren – sogenannter „Gigafactories“. Konkret sollen staatliche Ausschreibungen für Start-ups und KI-Unternehmen folgen, etwa im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung.

EU-Kommission strebt nach eigenen KI-Basismodellen

Die EU will ihre digitale Unabhängigkeit durch eigene KI-Technologie sichern. „Eine europäische KI ist für unsere Unabhängigkeit entscheidend“, betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union. In einem neuen Strategiepapier „Resilienz 2.0“ plant die Kommission, die Entwicklung fortschrittlicher europäischer KI-Basismodelle zu fördern. Ziel ist es, die Abhängigkeit von den USA und China zu verringern und einen eigenen Ansatz zu entwickeln, der auf europäischen Werten wie Ethik und Datenschutz basiert. Dafür sollen erhebliche Investitionen in KI-Infrastrukturen und Datenressourcen fließen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken.

Deutschland modernisiert Produkthaftung für Software und KI

Ein neuer Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) soll die Haftung für fehlerhafte Produkte auch auf Software und KI-Anwendungen ausweiten. Die geplanten Regeln betreffen besonders Schäden durch Computerprogramme, einschließlich KI-Software. Bei einem Unfall mit einem autonomen Fahrzeug etwa, bei dem die Steuerung versagt, „haften sowohl der Fahrzeughersteller als auch der Anbieter des Navigationsdienstes“ – vorausgesetzt, der Dienst wurde mit Einverständnis des Herstellers integriert. Der Referentenentwurf soll es Geschädigten künftig erleichtern, Schadensersatz vom Hersteller zu erhalten.

OpenAI und Oracle: 300-Milliarden-Deal für Project Stargate

OpenAI und Microsoft haben ihre Spannungen mit einer unverbindlichen Absichtserklärung zu glätten versucht. Die Partner betonen weiter ihre Absicht, gemeinsam KI-Tools zu entwickeln. Doch beide Unternehmen gehen bereits eigene Wege: Microsoft stellt eigene KI-Modelle vor und kooperiert mit Anthropic, während OpenAI mit Broadcom an eigenen Chips arbeitet und nun für 300 Milliarden Dollar über fünf Jahre Rechenleistung von Oracle einkauft.

Der Streit dreht sich um OpenAIs geplante Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen. Kritiker wie Elon Musk und Mark Zuckerberg warnen vor einem gefährlichen Präzedenzfall: Unternehmen könnten als Non-Profit starten, Spenden sammeln und sich dann zu kommerziellen Zwecken umwandeln. Kalifornien prüft bereits, ob das Vorhaben gegen Gesetze für Gemeinwohlorganisationen verstößt. Berichte deuten zudem darauf hin, dass OpenAI früher als erwartet seine Liquiditätsschwelle erreichen könnte.

US-Behörde prüft Kindersicherheit bei KI-Chatbots

Die US-Bundesbehörde FTC untersucht, wie Tech-Konzerne ihre KI-Chatbots auf mögliche negative Auswirkungen für Kinder und Jugendliche testen. Die Behörde hat von Alphabet, Character Technologies, Meta, OpenAI, Snap und X.Ai interne Dokumente angefordert. Besondere Bedenken bestehen bei längerfristiger Nutzung von Chatbots als Bezugspersonen. Die Untersuchung soll klären, welche Sicherheitsmaßnahmen die Unternehmen implementiert haben und wie sie Nutzer und Eltern über potenzielle Risiken informieren.

Wie intelligent ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Folgen hat generative KI für unsere Arbeit, unsere Freizeit und die Gesellschaft? Im „KI-Update“ von Heise bringen wir Euch gemeinsam mit The Decoder werktäglich Updates zu den wichtigsten KI-Entwicklungen. Freitags beleuchten wir mit Experten die unterschiedlichen Aspekte der KI-Revolution.

Amazon entwickelt Smart Glasses mit Display

Amazon arbeitet laut einem Bericht von The Information an zwei Modellen von Smart Glasses. Das für Verbraucher gedachte Modell „Jayhawk“ soll mit Mikrofonen, Lautsprechern, Kamera und einem monokularen Farbdisplay ausgestattet sein. Ein zweites Modell namens „Amelia“ ist für Paketboten konzipiert und bietet visuelle Navigationshilfen. Beide nutzen Display-Technologie des chinesischen Unternehmens Meta-Bounds. Die Markteinführung ist für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant. Zudem soll die nächste Generation der Echo Frames mit einer Kamera ausgestattet werden, was sie mit den Ray-Ban-Brillen von Meta gleichziehen ließe.

Elektronische Patientenakte für KI-Anwendungen vorbereitet

Die elektronische Patientenakte (ePA) ist laut der Gematik „KI-ready“, da ihre Architektur für die Integration von KI-Anwendungen ausgelegt ist. Allerdings liegen noch nicht alle Daten strukturiert und maschinenlesbar vor, was für effektive KI-Analysen wichtig wäre. Viele Dokumente werden derzeit als PDFs hochgeladen, was die Auswertung erschwert. Zukünftig könnten KI-Funktionen bei der medizinischen Entscheidungsfindung helfen und Co-Pilot-Funktionen bieten. Vermutlich werden zunächst Ärzte Zugang zu diesen Funktionen erhalten, da sie sich über die schwierige Durchsuchbarkeit der in der ePA gespeicherten Daten beklagen.

KI-Lagebild soll Krankenhäuser bei Cyberangriffen schützen

Die Telekom MMS und das Universitätsklinikum Bonn haben ein KI-gestütztes Lagebildsystem entwickelt, das Krankenhäuser bei Cyberangriffen und IT-Störungen widerstandsfähiger machen soll. Das System führt Daten aus verschiedenen Quellen zusammen und bietet Verantwortlichen einen zentralen Überblick über den Systemzustand. Ein KI-Modul analysiert nicht nur aktuelle Zustände, sondern erstellt auch Prognosen über mögliche Fehlentwicklungen. In späteren Versionen soll die KI konkrete Handlungsempfehlungen generieren. Das System funktioniert unabhängig von den Hauptsystemen des Klinikums und könnte auch auf andere kritische Infrastrukturen wie Energie- und Wasserversorgung übertragen werden.

Ein Viertel der Deutschen nutzt KI für medizinische Selbstdiagnose

Die Nutzung von KI-Anwendungen zur Selbstdiagnose bei Krankheiten hat in Deutschland stark zugenommen. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Deloitte ist der Anteil der Nutzer von 9 auf 25 Prozent gestiegen. Bevorzugt werden dabei allgemeine KI-Chatbots gegenüber spezialisierten Symptom-Checkern von Krankenkassen. Der Grund: Die allgemeinen Anwendungen sind leichter zugänglich und vielseitiger einsetzbar. Fast die Hälfte der Befragten steht dem Einsatz von KI durch Ärzte bei Diagnose und Therapie allerdings skeptisch gegenüber. Die Bereitschaft, eigene Gesundheitsdaten für medizinische Zwecke zur Verfügung zu stellen, nimmt jedoch zu.

KI-System entdeckt selbstständig Sternexplosionen

Ein neuer KI-Algorithmus revolutioniert die Suche nach Supernovae. Das in Großbritannien entwickelte System analysiert automatisch Millionen von Teleskopaufnahmen und identifiziert potenzielle Sternexplosionen mit hoher Genauigkeit. Die KI ersetzt stundenlange manuelle Sichtung durch Astronomen und sortiert nur 0,08 Prozent der tatsächlichen Funde fälschlicherweise aus. Besonders effizient: Das System ist direkt mit einem Teleskop in Südafrika verbunden und kann selbstständig Folgebeobachtungen veranlassen, ohne dass ein Mensch die Entdeckung bestätigen muss. Dieser vollautomatische Prozess hat bereits zur Entdeckung und Analyse neuer Supernovae geführt.

Albanien führt KI-Ministerin für öffentliche Aufträge ein

Albanien wird als erstes Land eine KI als Regierungsmitglied einsetzen. Ministerpräsident Edi Rama kündigte an, dass der bereits als digitale Assistentin bekannte Chatbot „Diella“ (Albanisch für „Sonnenschein“) zur Ministerin für öffentliche Aufträge ernannt wird. Ihre Hauptaufgabe: die Eindämmung der im Vergabewesen verbreiteten Korruption. Details zur Funktionsweise und zu Kontrollmechanismen blieben offen. Rama, ein bekennender KI-Befürworter, hatte zuvor sogar angedeutet, dass künftig auch sein eigenes Amt an eine Maschine übertragen werden könnte. Die Korruptionsbekämpfung gilt als wichtiger Schritt auf Albaniens Weg zum angestrebten EU-Beitritt bis 2030.

(igr)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick