Apps & Mobile Entwicklung

Für nur 40 Cent! Damit steuert Ihr Eure gesamte Wohnung

Das Licht geht an, sobald Ihr nach Hause kommt. Und Eure Nachttischlampe geht aus, wenn Ihr den Schlafmodus auf dem Handy aktiviert. Smart Home bedeutet längst nicht mehr nur teure Geräte, komplexe Installationen oder Sprachassistenten, die häufig mehr verwirren als helfen. Es reicht bereits ein winziges Detail, um den Alltag smarter und automatisiert zu gestalten. In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie das funktioniert – und wie Ihr schon mit einfachsten Mitteln Eure gesamte Wohnung steuern könnt.

Smart Home muss nicht teuer sein

Viele assoziieren Smart Home mit teurer Hardware. Lampen von Philips Hue (Marktübersicht), Smart Locks (Bestenliste) oder intelligente Steckdosen gibt es in allen Preiskategorien. Diese Geräte sind vor allem durch ihre flexiblen Einsatzmöglichkeiten beliebt. Ihr könnt Automationen festlegen und sie so beispielsweise miteinander koppeln. Ein Beispiel: die Lampen im Flur gehen automatisch an, wenn das Smart Lock die Tür geöffnet hat. Oder: Jeden Morgen um 9 Uhr schaltet die smarte Steckdose die Kaffeemaschine an.

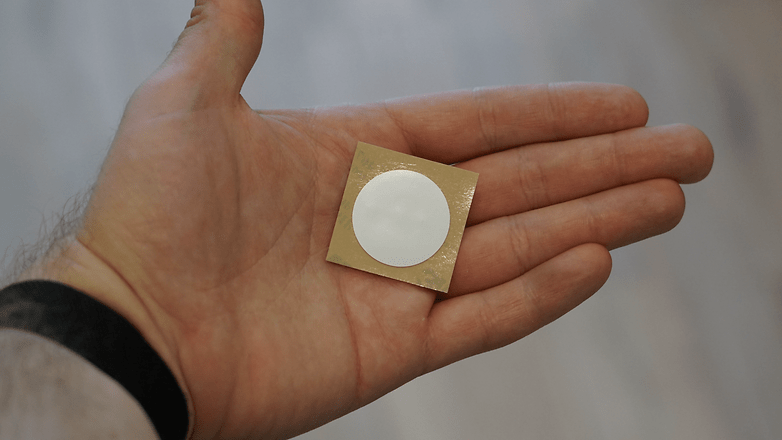

Jetzt stellt Euch vor, Ihr haltet Euer Smartphone an einen Aufkleber – und Eure Lieblingsplaylist schaltet sich an oder das Licht im Wohnzimmer geht an. Genau das könnt Ihr nämlich mit NFC-Stickern umsetzen. Die unscheinbaren Aufkleber sind der günstigste Weg, um mit dem eigenen Smart Home anzufangen. Bei Amazon erhaltet Ihr 30 Stück für unter 10 Euro*.

NFC-Sticker: Der Geheimtipp fürs Smart Home

Dank NFC-Stickern öffnet sich für Euch eine unfassbare Vielfalt an Automationsmöglichkeiten. Egal, ob Automationen oder Szenen aus Apple Home sowie praktische Shortcuts im Alltag, wie das automatische Einstellen eines Weckers – die Aufkleber sind für nahezu jedes Szenario einsetzbar. Dabei braucht Ihr noch nicht einmal technisches Vorwissen, denn die Einrichtung ist kinderleicht.

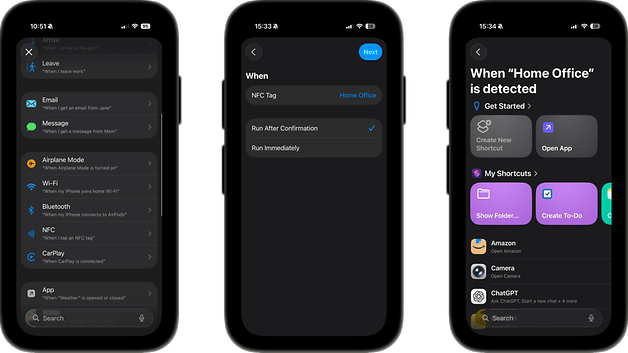

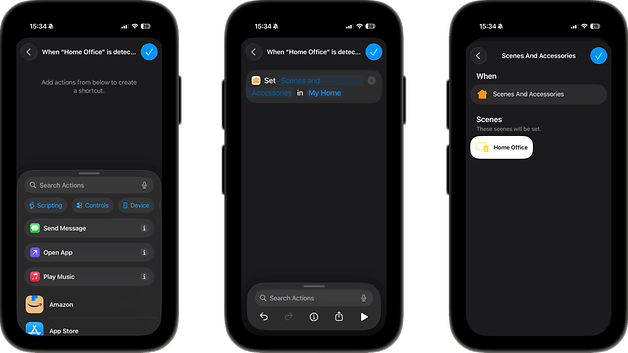

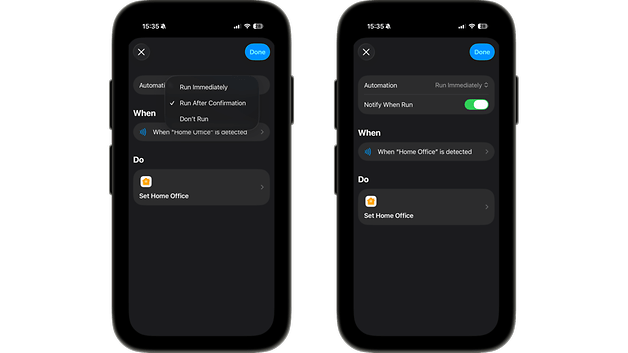

Ihr geht auf die Kurzbefehle-App und drückt auf Automationen. Hier klickt Ihr auf NFC. Dann legt Ihr die Automation fest. In meinem Fall habe ich die Szene „Home Office“ gewählt. Damit gehen mein Monitor, meine Schreibtischlampe und meine Lautsprecher an, die jeweils an smarten Steckdosen angeschlossen sind. Danach wählt Ihr sofort ausführen – so müsst Ihr den Vorgang nicht jedes Mal bestätigen. Und fertig, die Automation ist schon startklar.

Ein weiteres Beispiel: Mit dem NFC-Sticker, den ich an meine Schlafzimmertür geklebt habe, schalte ich alle smarten Geräte aus (zur Absicherung, falls ich das nicht bereits selbst gemacht habe) und stelle einen Wecker für den kommenden Tag. Die Möglichkeiten sind wirklich grenzenlos.

Apps & Mobile Entwicklung

Darum halluziniert ChatGPT – und wird nie ganz damit aufhören

Nicht nur ChatGPT halluziniert, das steht mal fest. Vielmehr sind wir es von allen KI-Plattformen gewohnt, dass sie uns da gelegentlich glatte Lügen auftischen. OpenAI hat sich dazu jetzt erklärt und verrät uns, wieso das so ist. Was OpenAI ebenfalls sagt: Das mit dem Halluzinieren werden wir vermutlich niemals so ganz los!

Warum Sprachmodelle halluzinieren

„Why language models hallucinate“ heißt ein Beitrag auf dem OpenAI-Blog. Dort lässt sich das Unternehmen in die Karten blicken und erklärt genau das – also wie es dazu kommt, dass Sprachmodelle wie Gemini, Grok oder eben auch ChatGPT halluzinieren. Wer nicht im Thema ist: Mit „Halluzinieren“ ist gemeint, dass das Sprachmodell die richtige Antwort nicht kennt und nicht nennt, sondern sich stattdessen sehr souverän eine alternative, aber faktisch leider komplett falsche Antwort ausdenkt.

Tatsächlich ist die Antwort auf die Frage, wieso die LLMs (Large Language Models) halluzinieren, sogar erschreckend einfach: Weil sie es so beigebracht bekommen! Beim Training werden die LLMs so geschult, dass sie eben lieber eine beliebige Antwort geben, als stumpf den Mund zu halten.

OpenAI betont, dass Halluzinationen kein bloßer Bug sind – sondern eine systemische Folge von Sprachmodellen, die auf Wahrscheinlichkeiten trainiert und bewertet werden. Weil sie dafür optimiert sind, möglichst präzise Antworten zu geben, werden diese präzisen Antworten – selbst wenn sie falsch sind – belohnt. Das ist in der Konsequenz für ein so trainiertes Modell die deutlich richtigere Antwort als ein „Ich weiß es nicht“.

Ein Beispiel, wieso Halluzinieren für eine KI richtig ist

Stellt Euch eine Klassenarbeit vor, für die Ihr nicht gelernt habt. Ihr sollt bei einer Aufgabe etwas ins Feld schreiben, habt aber keinen blassen Schimmer, wie die Antwort lautet. Schreibt Ihr nichts hinein, sind es null Punkte für die Aufgabe. Schreibt Ihr stattdessen irgendetwas hinein, was Euch schlüssig erscheint, habt Ihr zwei Chancen:

- Entweder ist das Geschriebene einfach zufällig richtig, dann gibt es die volle Punktzahl.

- Oder Ihr ratet falsch, habt aber vielleicht einen Teilaspekt richtig, der immerhin mit einer geringeren Punktzahl geahndet wird.

Im allerschlimmsten Fall schreibt Ihr kompletten Quatsch, aber auch das wäre nicht schlimmer, als das Feld leer zu lassen. Genau so arbeitet auch eine KI: Sie wägt Wahrscheinlichkeiten ab und sagt lieber etwas theoretisch Mögliches als zu erklären, dass sie absolut keine Ahnung hat.

Eine Mitschuld tragen also auch die Benchmark-Tests, für die KI-Modelle ebenfalls optimiert werden, und die ähnlich funktionieren wie in dem genannten Beispiel. Somit werden die LLMs durch diese falschen Anreize zum Raten verleitet, was dann zu den Halluzinationen führt.

Und was kann man gegen das Halluzinieren unternehmen?

Die Wissenschaftler:innen, die an dieser Studie beteiligt waren, sind sich einig, dass man das Halluzinieren nie zu 100 Prozent verhindern kann. Aber zumindest gibt es Ideen, wie man das Risiko minimieren kann. Dazu müssten beim Training lediglich falsche Antworten auch tatsächlich negativ bewertet werden. Nicht beantwortete Fragen sollen hingegen auch Teilpunkte erhalten können.

Bei OpenAI heißt es dazu: „Es gibt eine einfache Lösung: Bestrafen Sie selbstbewusste Fehler stärker als Unsicherheit und vergeben Sie Teilpunkte für angemessene Begründungen dieser Unsicherheit“. So soll das blinde Raten verhindert werden, indem man die KI eben auch dafür belohnt, wenn sie lieber keine als eine falsche Antwort äußert. Dazu braucht es aber auch ganz neue Tests und Testmethoden – und bis die etabliert sind, wird sicher noch Zeit vergehen.

Was bedeutet das für uns? Dass wir weiterhin haargenau aufpassen müssen, was uns ChatGPT oder ein anderes KI-Modell vorsetzt. Das ist übrigens generell eine gute Idee, bevor man sich blind den Antworten ausliefert, die eine KI oder wer auch immer einem auftischt.

Apps & Mobile Entwicklung

Samsung One UI 8: Beta 2 für das Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 veröffentlicht

Samsung hat die zweite Beta-Version der Benutzeroberfläche One UI 8 auf Basis von Android 16 für das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 (Test) veröffentlicht. Die Aktualisierung enthält ausschließlich Korrekturen und bringt keine neuen Funktionen mit sich, soll aber verschiedene Probleme der ersten Beta-Version beheben.

Das Update mit der Versionsnummer ZYI6 soll den Release Notes nach unter anderem einen schwerwiegenden Fehler beseitigen, bei dem sich das Smartphone während der Nutzung zurücksetzte. Zudem sollen die DeX-Einstellungen nun erhalten bleiben, wenn von einer früheren OS-Version auf One UI 8 aktualisiert wird. Auch die Wetteranzeige auf der Galaxy Watch 7 soll sich nach dem Update wieder in Echtzeit aktualisieren. Darüber hinaus sollen sich Multi-Fenster beim Einsatz des KakaoTalk-Chats nicht mehr schließen, wenn parallel die Kamera genutzt wird.

Derzeit wird das Update in Südkorea verteilt, weitere Regionen dürften erfahrungsgemäß in Kürze folgen. Nutzer können die zweite Beta-Version über die Softwareaktualisierung in den Einstellungen anstoßen.

Apps & Mobile Entwicklung

Core i5-110: Intel verpasst 5 Jahre altem i5-10400 einen neuen Namen

Intel hat eine neue CPU ins Programm aufgenommen, deren Bezeichnung mit allen aktuellen Konventionen bricht – und deren Basis bereits seit fünf Jahren auf dem Markt ist: den Core i5-110. Er entspricht 1:1 dem Intel Core i5-10400, trägt sogar dieselbe Device ID (0x9BC8) wie dessen native 6-Kern-Die-Variante (G1-Stepping).

Aus Core i5-10400 wird Core i5-110

Zur Erinnerung: Den Intel Core i5-10400(F) (Test) gab es im Jahr 2020 sowohl mit einem nativen 6-Kern-Die (G1-Stepping, 0x9BC8) als auch als Cutdown des größeren 10-Kern-Chips (Q0-Stepping, 0x9BC5). Für den neuen Core i5-110 nutzt Intel den kleinen Die.

Nun ist der Verkauf einer älteren CPU unter neuem Namen keine Seltenheit in der Branche. Wie alt die Basis schon ist und welchen Namen sie in Zukunft trägt, ist aber schon bemerkenswert. Denn „Core i“ war eigentlich tot.

Intel lässt das „i“ stehen

Selbst Prozessoren, die ursprünglich noch als Core-i-Prozessor auf den Markt gekommen waren, hatte Intel zuletzt in die neue Nomenklatur (Core Ultra/Core) überführt: Raptor Lake-U und Raptor Lake-H (13 und 14. Gen Core i) firmieren inzwischen als Core 100 oder Core 200 unterhalb der neuen Architekturen in den Serien Core Ultra 100 und Core Ultra 200.

Mit dem Core i5-110 steckt Intel jetzt eine Comet-Lake-CPU (14 nm) für Desktop-PCs (LGA 1200) in die „Intel® Core™ processors (Series 1)“, die bisher nur CPUs für Mobile- und Embedded-Workloads bot – und lässt das „i“ im Namen stehen. Die Übersicht zur Serie führt diesen Prozessor dann allerdings auch gar nicht.

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WocheEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick