Künstliche Intelligenz

Herzstillstand vorhersagen: KI übertrifft Kardiologen bei Risikobewertung

Vom plötzlichen Herztod sind besonders Menschen mit hypertropher Kardiomyopathie (HCM) betroffen, einer erblichen Herzmuskelerkrankung. Bislang war es Ärzten kaum möglich, zuverlässig vorherzusagen, welche Patienten gefährdet sind – ein Problem, das nun ein neues KI-Modell lösen soll. Ein Forschungsteam der Johns Hopkins University hat das System MAARS (Multimodal Artificial intelligence for Arrhythmia Risk Stratification) entwickelt, um deutlich größere Genauigkeit als klassische klinische Risikorechner das individuelle Risiko für einen plötzlichen Herztod vorauszusagen. „Wir sind [mit MAARS] in der Lage, mit sehr hoher Genauigkeit vorherzusagen, ob ein Patient ein sehr hohes Risiko für einen plötzlichen Herztod hat oder nicht“, sagt Natalia Trayanova, Co-Autorin der Arbeit „Multimodal AI to forecast arrhythmic death in hypertrophic cardiomyopathy“ , die als Open Access im Magazin Nature Cardiovascular Research veröffentlicht wurde.

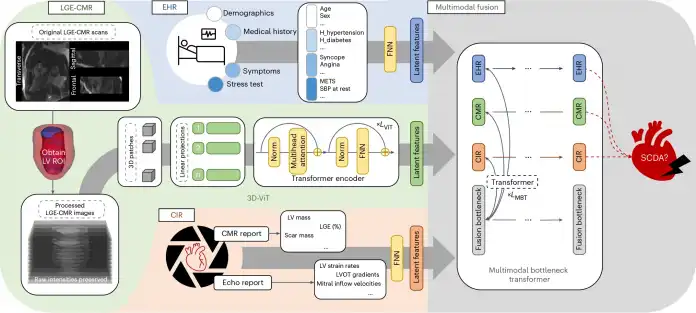

Im Kern analysiert MAARS multimodale Patientendaten: elektronische Gesundheitsakten, kardiologische Befunde und kontrastmittelverstärkte MRT-Bilder des Herzens. Gerade letztere zeigten bislang zwar Narbengewebe, das als Risikomarker für Rhythmusstörungen gilt, wurden jedoch klinisch kaum systematisch ausgewertet, so die Forscherinnen und Forscher. MAARS hingegen nutzt ein tiefes neuronales Netz mit Transformer-Architektur, um aus diesen dreidimensionalen Bilddaten bislang ungenutzte Informationen zu extrahieren.

Der Nutzen ist evident: Während etablierte Leitlinien der American Heart Association oder der europäischen Kardiologie-Gesellschaft in Studien nur eine Treffergenauigkeit von etwa 50 Prozent erreichen – kaum besser als Zufall –, erreiche MAARS eine Genauigkeit von bis zu 0,89 im internen und 0,81 im externen Testdatensatz. Laut dem Forschungsteam liegt die Genauigkeit für die Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren – jene mit dem höchsten Risiko – sogar bei 93 Prozent.

MAARS kombiniert Herz-MRT-Bilder, klinische Daten und kardiologische Messwerte mit spezialisierten neuronalen Netzen, um das Risiko für plötzlichen Herztod präzise vorherzusagen. Die Daten fließen in einem multimodalen zusammen.

(Bild: Nature Cardiovascular Research)

Weniger Fehlalarme, gezieltere Therapie

Ein zentrales Versprechen der KI-Vorhersage ist, dass sie nicht nur Leben retten, sondern auch unnötige medizinische Eingriffe vermeiden soll. Aktuell werden vielen HCM-Patienten prophylaktisch Defibrillatoren implantiert – obwohl sie nie einen gefährlichen Herzstillstand erleben werden. Diese Geräte bergen eigene Risiken, etwa durch Infektionen oder falsche Schocks. MAARS könnte helfen, diese Eingriffe auf die wirklich gefährdeten Patienten zu konzentrieren.

Zudem liefert das System nachvollziehbare Erklärungen für seine Entscheidungen. Mithilfe sogenannter Shapley-Werte lassen sich die wichtigsten Risikofaktoren auf individueller Ebene identifizieren – etwa die Ausprägung der Narbenbildung, bestimmte Rhythmusstörungen oder funktionelle Parameter des Herzens. Auch visuelle Erklärungen sind möglich: Heatmaps auf den MRT-Bildern zeigen, auf welche Regionen der Herzstruktur die KI besonders achtet.

Die Forscher versprechen ein weiteres Qualitätsmerkmal: MAARS habe bei den Tests keine systematischen Verzerrungen gegenüber bestimmten Alters- oder Geschlechtsgruppen gezeigt – ein häufiges Problem in der KI-basierten Medizin. Dennoch bleiben Einschränkungen: Die Datenbasis ist mit insgesamt knapp 840 Patienten über zwei Zentren hinweg begrenzt, die Zahl tatsächlicher plötzlicher Herztode im Studienzeitraum gering. Das mache die Modellvalidierung statistisch anspruchsvoll, so die Forscher.

Der klinische Einsatz sei noch Zukunftsmusik. Zwar ist der Code öffentlich zugänglich, doch die Integration in bestehende Krankenhaussysteme sowie die regulatorische Zulassung stünden noch aus. MAARS benötige hochwertige Bilddaten und umfangreiche Patienteninformationen – beides sei nicht überall verfügbar.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Patentverletzungsklage von Strava gegen Garmin wegen Segments und Heatmaps

Der Trackingspezialist Strava verlangt vom Navigationsgerätehersteller Garmin, dass er den Verkauf seiner Fitness-Tracker einstellt. Das Schweizer Unternehmen, so Strava, verletze damit zwei Patente an den Kernfunktionen des Strava-Netzwerks, Heatmaps und Segments.

Heatmaps blendet Informationen in ein Karten-Overlay ein, wie stark frequentiert Strecken im Kartenausschnitt sind. Man kann daran besonders beliebte Strecken von Läufern und Radfahrern leicht ausmachen, was in der Vergangenheit auch schon zu einem Sicherheitsproblem wurde. Segments ist ein System, mit dem eine Rangliste für definierte Strecken erstellt wird. Die Nutzer können dadurch untereinander in einen direkten Wettbewerb treten.

Seit zehn Jahren implementiert

Da beide Funktionen von einer möglichst großen Zahl Teilnehmern leben, ist es an sich schon erstaunlich, dass Strava eine solche Auseinandersetzung beginnt. Noch erstaunlicher ist das vor dem Hintergrund, dass Garmin diese Funktionen bereits seit rund zehn Jahren anbietet, was Strava nicht entgangen sein kann.

Für Nutzer soll sich vorerst nichts ändern. Strava verweist darauf, dass sich Garmin-Geräte mit ihrer Plattform weiter synchronisieren können.

Beide Unternehmen hatten 2015 eine Kooperationsvereinbarung für Segments geschlossen, nachdem Garmin diese Funktion ein Jahr zuvor implementiert hatte. Nun wirft Strava Garmin vor, gegen diese Vereinbarung verstoßen zu haben.

Möglicher Streit um Patente

Das Patent für Segments wurde einem Bericht des Tech-Blogs DC Rainmaker zufolge am 31. März 2011 eingereicht und rund vier Jahre später erteilt. Allerdings hatte Strava den Dienst bereits 2009 angeboten. Üblicherweise räumt das US-Patentamt in solchen Fällen aber nur eine einjährige Gnadenfrist ein, Patente nach dem Vermarktungsstart noch anzumelden. Möglicherweise ist das ein Punkt, wo Garmin den Hebel ansetzen könnte, um das Patent zu Fall zu bringen.

Bei Heatmaps liegt laut dem Blog noch mehr im Argen: Das Grundpatent wurde am 15. Dezember 2014 eingereicht und zwei Jahre später erteilt. Ein darauf aufbauendes Patent reichte Strava 2016 ein und bekam es 2017 erteilt.

Allerdings waren die im Patent beschriebenen Heatmap-Funktionen schon vorher in Gebrauch. Garmin hatte eine solche Funktion bereits Anfang 2013 eingeführt, ein weiterer Drittanbieter hatte eine solche Heatmap offenbar bereits im Oktober 2012 realisiert. Grundsätzlich gilt: Wird ein Patent irrtümlich erteilt, obwohl das patentierte Verfahren zum Zeitpunkt der Beantragung nicht neu war, kann das Patent auf Antrag von einem Gericht für nichtig erklärt werden.

Gescheiterte Verhandlungen

In einer auf Reddit veröffentlichten Erklärung erläuterte der Strava-Produktchef Matt Salazar, warum man Garmin mit einer Klage überziehe. Grund dafür seien neue Entwicklerrichtlinien von Garmin, die von allen API-Partnern verlangten, bei jeder Nutzung der von Garmin zur Verfügung gestellten Daten das Unternehmen zu nennen. Das stelle Marketing über das Benutzererlebnis, außerdem seien es die Daten der Kunden. Verhandlungen darüber mit Garmin seien gescheitert, weswegen man nun rechtlich dagegen vorgehe.

(uma)

Künstliche Intelligenz

Huawei Watch GT 6 46 mm im Test: Schicke Sportuhr hält fast zwei Wochen

Fast zwei Wochen Akkulaufzeit, präzise Pulsmessung und ein helles Display: Die Huawei Watch GT 6 ist eine elegante Sportuhr mit edlem Look.

Die Huawei Watch GT 6 ist eine sportliche Smartwatch, die mit ihrem eleganten Design eher an Modelle von Fossil erinnert als an die Outdoor-Konkurrenz von Garmin. Gegenüber der GT 6 Pro ist sie etwas abgespeckt – statt Titan kommt Edelstahl zum Einsatz, ein EKG fehlt. Dafür ist sie günstiger zu haben. Neu hinzugekommen sind zudem spezielle Funktionen für Radfahrer – dazu später mehr.

Im Test hinterließ die Uhr insgesamt einen positiven Eindruck: Sie bietet eine sehr genaue Pulsmessung, zahlreiche Trainingsprofile und eine Akkulaufzeit von fast zwei Wochen. Wo sie ihre Stärken ausspielt, wo es noch Schwächen gibt und warum sie dennoch eine Empfehlung wert ist, klären wir in diesem Test.

Design

Die Watch GT 6 ähnelt dem Vorgängermodell GT 5 – auf den ersten Blick könnte man sie verwechseln. Sie kombiniert ein rundes Zifferblatt mit einem achteckigen Edelstahlgehäuse. Wir haben die große Ausführung mit 46 mm Durchmesser getestet, die primär für kräftigere Handgelenke gedacht ist. Daneben gibt es eine kleinere 41-mm-Version mit abweichendem Design, die wir demnächst ebenfalls testen.

Im Vergleich zum Vorgänger wirkt die Lünette markanter und ragt etwas stärker hervor. Oben rechts sitzt wieder eine Krone, darumter eine frei belegbare Taste. Das Gehäuse ist 11 mm dick und wiegt 50 g, damit ist es angenehm schwer, aber nicht übermäßig massiv. Armbänder lassen sich dank des Klicksystems schnell wechseln. Die Verarbeitung ist gewohnt hochwertig.

Die Huawei Watch GT 6 ist wie auch die Pro-Version nach 5 ATM bis 50 Meter (Wassersäule) wasserdicht und zudem nach EN 13319 zertifiziert. Für Schwimmen und leichten Wassersport geeignet, fürs Gerätetauchen ist sie nicht ausgelegt.

Huawei bietet drei Varianten: ein dunkelgraues Modell mit schwarzem Fluorelastomer-Armband, eine silberne Version mit braunem Kunststoff-Armband in Lederoptik sowie ein silbernes Modell mit hellgrünem Armband. Optisch wirkt die GT 6 sportlich-elegant und passt sowohl ins Training als auch zur Abendgarderobe.

Display

Das OLED-Display misst 1,47 Zoll in der Diagonale. Farben wirken kräftig, der Kontrast ist ausgewogen und die Darstellung mit 466 × 466 Pixeln gestochen scharf. Die maximale Helligkeit soll bis zu 3000 Nits erreichen – im Test war der Bildschirm auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesbar. Bei der Watch GT 6 setzt Huawei allerdings nicht auf Saphirglas, sondern auf herkömmliches Glas. Ein Always-on-Display steht zur Verfügung, geht jedoch zulasten der Akkulaufzeit.

App & Bedienung

Die Huawei Watch GT 6 wird über die Health App eingerichtet, die sowohl Android- als auch iOS-Geräte unterstützt. Im Google Play Store ist sie allerdings nicht verfügbar. iPhone-, Samsung- und Honor-Nutzer erhalten sie in den jeweiligen Stores, andere Android-Geräte müssen sie per QR-Code laden und dafür kurzzeitig zusätzliche Berechtigungen erteilen.

Die App ist übersichtlich aufgebaut und zeigt die wichtigsten Gesundheitswerte. Zusätzlich stehen Trainingspläne und ein Zifferblatt-Store bereit. Erweiterte Analysen, detailliertere Trainingspläne sowie Ernährungstipps sind dem kostenpflichtigen Abo „Health Plus“ vorbehalten.

Die Bedienung erfolgt über den Touchscreen, eine Krone sowie eine frei belegbare Taste. Per Wischgesten ruft man Benachrichtigungen, Schnelleinstellungen, Infokarten oder Wetterdaten auf. Die App-Übersicht erinnert an die Apple Watch, wirkt durch das neue Gitternetz aber strukturierter. Praktisch: Ansagen beim Training lassen sich direkt über die Krone in der Lautstärke regulieren.

Auf der Uhr läuft Harmony OS, das aufgeräumt wirkt und flüssig läuft. Vorinstalliert sind unter anderem Petal Maps und Komoot. Außerdem können Songs lokal gespeichert und über Kopfhörer abgespielt werden. Einen App-Store gibt es nicht, und außer Komoot stehen keine Drittanbieter-Apps zur Verfügung. Immerhin dient die Uhr als Fernbedienung für Musik auf dem Smartphone. Ein Nachteil: Bluetooth lässt sich nicht an der Uhr ausschalten.

Huawei Watch GT 6 – Health App

Fitness & Training

Im Test überzeugte die Huawei Watch GT 6 mit einer sehr präzisen Pulsmessung: Selbst bei intensiven Intervallen lagen die Abweichungen zum Polar-Brustgurt nur bei zwei bis drei Schlägen. Auch die GPS-Aufzeichnung arbeitete zuverlässig.

Die Uhr unterstützt zahlreiche Sportarten wie Laufen, Radfahren oder Krafttraining. Routen kann man importieren und Karten offline nutzen. Auf erweiterte Funktionen für Golfspieler und Trailrunner, etwa detaillierte Höhenprofile, verzichtet die GT 6 allerdings im Vergleich zum Pro-Modell.

Besonders für Radfahrer gehört sie zu den umfangreicheren Smartwatches: Eine Schätzfunktion ermittelt die Trittleistung auf Basis von GPS-Daten und Herzfrequenz. Da kein Powermeter zur Verfügung stand, konnten wir die Genauigkeit dieser Werte nicht überprüfen. Praktisch ist die Möglichkeit, das Smartphone nach Start des Fahrrad-Workouts als Fahrradcomputer zu verwenden. Die automatische Trainingserkennung reagiert zuverlässig und erkennt auch Pausen während der Fahrt.

Letztlich präsentiert sich die GT 6 als vielseitige Sportuhr für Alltag und Training. Wer jedoch Wert auf umfassendere Outdoor-Funktionen oder spezielle Golf-Features legt, ist mit der Pro-Version besser bedient.

Gesundheit & Schlaf

Die Huawei Watch GT 6 misst kontinuierlich die Herzfrequenz, den Blutsauerstoffgehalt (SpO₂) sowie die arterielle Steifigkeit. Zusätzlich steht eine medizinisch zertifizierte App zur Analyse von Pulswellenarrhythmien bereit, die Hinweise auf Vorhofflimmern geben kann. Im Unterschied zur Pro-Version fehlt der Standardausführung jedoch ein EKG.

Ansonsten erfasst die Uhr die Herzfrequenzvariabilität (HRV), also die zeitlichen Abstände zwischen den Herzschlägen. Dieser Wert gilt als Indikator für Stressniveau, Erholungszustand und die Belastung des Nervensystems: Hohe HRV-Werte deuten oft auf gute Fitness hin, niedrige Werte können auf Überlastung oder gesundheitliche Probleme hindeuten.

Die Schlafanalyse zeigte sich im Test insgesamt plausibel, wenn auch nicht fehlerfrei. Die Uhr unterscheidet zwischen Leicht-, Tief- und REM-Schlaf und erkennt meist auch nächtliche Wachzeiten, allerdings weniger zuverlässig als ein hochwertiger Smart-Ring.

Weitere Features

Über die Huawei Watch GT 6 lassen sich bei aktiver Bluetooth-Verbindung Anrufe direkt am Handgelenk tätigen. Die Sprachqualität erreicht zwar nicht das Niveau eines Smartphones, ist für kurze Telefonate unterwegs jedoch ausreichend. Eigenständige Mobilfunkfunktionen per eSIM oder eine WLAN-Anbindung fehlen.

Kontaktloses Bezahlen ist dank NFC prinzipiell möglich, allerdings nicht so komfortabel wie bei Google Wallet oder Apple Pay. Huawei setzt hier auf den polnischen Anbieter Quicko, der eine virtuelle Prepaid-Karte nutzt. Diese lässt sich ausschließlich per Kreditkarte aufladen, wofür Gebühren anfallen. Eine direkte Verbindung zu Giro- oder Bankkonten besteht nicht. Praxistauglich ist das nicht.

Im Hinblick auf Datenschutz leistet Huawei gute Arbeit. Für nahezu jede Messung ist eine ausdrückliche Zustimmung erforderlich, auch die AGB gaben in unserem Test keinen Anlass zur Kritik.

Akku

Die Huawei Watch GT 6 nutzt einen Akku mit Silizium-Carbon-Technologie, der bei kompakter Bauweise eine deutlich höhere Energiedichte bietet. Trotz der geringen Größe fasst er 867 mAh – rund 40 Prozent mehr als beim Vorgänger und mehr, als es mit herkömmlicher Akkutechnologie möglich wäre.

Huawei nennt eine Laufzeit von bis zu 12 Tagen. Im Test kamen wir sogar auf knapp 14 Tage – allerdings ohne Always-on-Display, mit Schlaf-Tracking an wenigen Nächten und zwei bis drei Workouts pro Woche.

Bei häufiger GPS-Nutzung sinkt die Laufzeit spürbar. Im Trainingsmodus mit aktiver GPS-Ortung nennt Huawei bis zu 40 Stunden. Geladen wird über ein induktives Pad mit USB-A-Anschluss, der Akku ist in etwa einer Stunde vollständig gefüllt.

Preis

Die Huawei Watch GT 6 hat eine UVP von 249 Euro. Direkt beim Hersteller gibt es noch bis zum 31. Oktober einen Rabatt-Code (AHWGT62530) in Höhe von 30 Euro, womit die Uhr rund 219 Euro kostet. Ein kostenloses, zweites Armband kommt dazu sowie Rabatte für Watchfaces. Auch die Straßenpreise starten bei knapp 220 Euro. Das Modell mit grünem Armband ist allerdings etwas günstiger als die Varianten in Schwarz oder Braun.

Fazit

Die Huawei Watch GT 6 ist optisch gelungen und überzeugt als Sportuhr. Sie passt auch gut in den Alltag oder zur Abendgarderobe. Zu ihren größten Stärken zählen die sehr präzise Pulsmessung, zahlreiche Sportprofile, spannende Extras für Radfahrer sowie eine Akkulaufzeit von rund zwölf Tagen.

Allerdings bleibt das App-Angebot überschaubar, die Funktionen erinnern eher an einen hochwertigen Fitnesstracker als an eine vielseitige Smartwatch. Die Bezahlfunktion per NFC ist in der Praxis kaum nutzbar, und auch die Schlafanalyse könnte Wachphasen noch zuverlässiger erfassen.

Letztlich erhalten die Käufer aber eine edle Sportuhr zu einem fairen Preis. Für viele dürfte die GT 6 sogar die attraktivere Wahl gegenüber der Pro-Version sein – vorausgesetzt, man benötigt kein EKG, keine speziellen Trailrunning-Funktionen und keine erweiterten Golf-Features.

Künstliche Intelligenz

Praxisanleitung: Wärmepumpe selbst kaufen und anschließen

Auf marinetraffic.com verfolge ich gespannt, wie das 400 Meter lange Containerschiff Ever Gifted die Malediven passiert, wie es das Kap der Guten Hoffnung umrundet, wie es mit seinen 15 Knoten wie Butter durch die Wellen des Atlantiks schneidet. Warum dieses Interesse? Weil in einem der Tausenden Container der Ever Gifted ein Paket mit einer Wärmepumpe unterwegs ist. Mit ihren 5 kW Heizleistung ist sie stark genug, um ein typisches Einfamilienhaus warm zu halten. Und das für nur 558 US-Dollar, umgerechnet 495 Euro. Hinzu kommen allerdings noch Seefracht, Zollgebühren und Mehrwertsteuer, sodass der Endpreis bei 929 Euro liegt.

- Tipps und Tricks zum Import einer Wärmepumpe direkt aus China

- Die Funktionsweise einer Wärmepumpe einfach erklärt

- Die beliebteste Wärmepumpe für Selbstbauer vorgestellt

Neben der Wärmepumpe selbst benötigen wir diverses Zubehör, um die Pumpe in Betrieb nehmen zu können. Das kostet noch einmal 600 Euro. Für 1500 Euro haben wir alles, was wir brauchen, um eine Wärmepumpe anzuschließen. Im Artikel gehen wir auf die Grundlagen ein: ie eine Wärmepumpe überhaupt funktioniert, welche Arten von Wärmepumpen es gibt und worauf man beim Kauf und bei der Planung einer Anlage achten muss.

Etwas mehr als einen Monat braucht ein Containerschiff wie Ever Gifted für die Reise von China nach Rotterdam.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass dieser Artikel kein Projekt zum Nachbauen im klassischen Sinne ist, sondern eher eine Inspiration für Maker, die selbst an die Installation einer Wärmepumpe herangehen wollen. Es ist sicher kein Projekt für Anfänger, aber es ist für Menschen mit etwas handwerklichem Geschick, und das sind die meisten Maker, durchaus machbar.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Praxisanleitung: Wärmepumpe selbst kaufen und anschließen“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 2 Monaten

Entwicklung & Codevor 2 MonatenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenSo baut Googles NotebookLM aus deinen Notizen KI‑Diashows