Künstliche Intelligenz

Hitzewelle: Wie Sie ihr Smartphone schützen sollten

Die Freibäder hoffen auf viele Badegäste, die Nordseeinseln auf jede Menge Tagesgäste. Alle wollen der Hitze entfliehen, denn unter ihr leiden Mensch und Tier. Aber auch empfindliche Elektronik kann Schaden nehmen, wenn sie über längere Zeit der Hitze ausgesetzt wird. So gehört das Smartphone nicht auf das Armaturenbrett und auch nicht ins Handschuhfach. Viele Smartphones, Navis, Notebooks und andere Mobilgeräte fühlen sich bei Lufttemperaturen bis maximal 35 °C wohl. Darauf weisen die Hersteller in vielen Betriebsanweisungen hin und das gilt auch für ausgeschaltete Geräte. Im abgestellten Auto können sich aber schnell Temperaturen über 60 Grad entwickeln.

Lüfterlose Geräte

Das Problem der Smartphones und Tablets: Anders als PCs und Notebooks können die lüfterlosen Geräte ihre Wärme im Innern nur passiv über ihr Gehäuse abführen. Wenn die Umgebungsluft aber sehr warm ist, funktioniert diese Kühlung nicht mehr. Um Schäden zu vermeiden, drosseln die Prozessoren jenseits von etwa 35 Grad die Taktrate und senken dadurch die Abwärme; zugleich sinkt die Leistung.

Schädlich ist die Hitze auch für alle Plastikbestandteile. So lösen sich verklebte Displayfolien oder werden spröde. Das Display selbst reagiert träger, die Anzeige kann verblassen. Das ist zunächst reversibel, aber auf Dauer altern Displays durch die Wärmebelastung schneller.

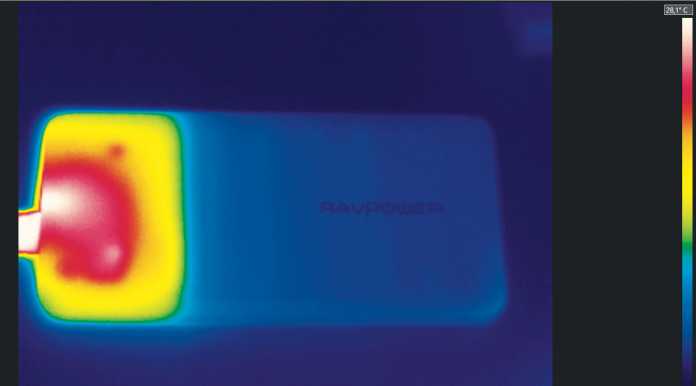

An der Powerbank sieht man es sehr gut: Beim Laden erwärmen sich vor allem die Ladeelektronik und die Spannungswandler. Der Akku bleibt verhältnismäßig kühl.

Kritischer ist der eingebaute Akku. Überlastung und extreme Temperaturen vertragen Akkus nicht, ihre Wohlfühltemperatur liegt zwischen etwa 10 Grad und nicht ganz 30 Grad. Bei hoher Belastung in sehr warmer Umgebung, etwa beim Streamen hochaufgelöster Inhalte am Strand, geht die Akku-Temperatur schnell über diesen Wohlfühlbereich. Erreicht die Akkutemperatur über 50 Grad, schalten sich viele Geräte mit einem Warnhinweis ab oder sperren zumindest den Zugriff. Übermäßige Hitze beschleunigt die Alterung des Akkus und verlangsamt das Aufladen.

Der von Android und iOS angebotene Energiesparmodus hilft ebenfalls ein wenig. Durch ihn taktet der Prozessor langsamer und viele Hintergrunddienste bleiben eingeschränkt. Weil der Ladevorgang und erst recht eine Schnellladung viel Abwärme erzeugt, sollte man ein Smartphone im Auto wenn eben möglich nicht am Stromnetz betreiben. Mit einer Handyhalterung am Klimaanlagen-Auslass kann man das Smartphone zudem auf der Fahrt mit kühler Luft versorgen.

Smartphone abkühlen

Falls ein Smartphone zu großer Hitze ausgesetzt wurde, nehmen Sie es aus der direkten Sonne, entfernen Sie gegebenenfalls die Handyhülle und schalten Sie es aus. Falls ein Ventilator in der Nähe ist, stellen Sie das Smartphone in den Luftstrom. Legen Sie es immer auf seine kühlere Oberfläche, damit die Wärme besser entweicht. Auch kühle Metalloberflächen im Schatten transportieren die Wärme schneller ab.

Eine schlechte Idee ist es, ein überhitztes Smartphone in den Kühlschrank zu legen. Dabei entsteht möglicherweise Kondenswasser im Inneren des Geräts. Das gilt auch für wasserdichte Gehäuse. Kondenswasser führt im schlimmsten Fall zu einem Kurzschluss auf der Platine und einem Ausfall des Geräts. Selbst wenn nichts kaputt geht, reagieren möglicherweise Teststreifen im Gerät auf die Feuchtigkeit. Viele Hersteller verweigern dann pauschal die Reparatur unter Garantie, weil sie einen Wasserschaden annehmen.

Desktop-PC, Notebook, NAS und Drucker

Bei Desktop-PCs und Notebooks zeigen meistens schon die mit voller Drehzahl lärmenden Lüfter an, dass es dem Rechner zu heiß wird. Staub und Schmutz behindern die Durchlüftung

Wenn sich hohe Last bei PC oder Notebook nicht vermeiden lässt, sollten die Geräte wenigstens im Schatten stehen. Es hilft auch, die Raumtemperatur zu mindern, etwa mit einem Ventilator und Durchzug.

Alte Festplatten in Desktop-PCs und Notebooks sind für Maximaltemperaturen bis 50 Grad Celsius, manchmal auch 55 bis 60 Grad spezifiziert. Dauerhafte Schäden sind zwar erst zu befürchten, wenn monate- oder gar jahrelang zu hohe Temperaturen herrschen. Doch Festplatten und auch Flash-Speicher fallen im Sommer häufiger aus.

Sämtliche IT- und Bürogeräte, die Wärme abgeben – also praktisch alle –, können bei hohen Lufttemperaturen schlechter arbeiten oder ausfallen. Das gilt umso mehr, wenn sie schon Schäden aufweisen, etwa Lüfter nicht mehr schnell genug drehen. Auch Tintendrucker schätzen ein kühles Plätzchen, zumal die Tintenpatronen bei Hitze schneller austrocknen. Ähnliches gilt für Netzspeicher, als Network Attached Storage (NAS). Lange Backup-Sitzungen sollte man deshalb möglichst in die kühleren Stunden des Tages verlegen.

Update

30.06.2025,

10:51

Uhr

Dieser Text wurde ursprünglich im Juli 2024 veröffentlicht. Aus aktuellem Anlass haben wir den Artikel leicht angepasst und erneut veröffentlicht.

(uk)

Künstliche Intelligenz

Top 10: Der beste Offroad-E-Scooter – Segway Ninebot Max G3 D ist Testsieger

Epowerfun EPF-Pulse

Der Epowerfun EPF-Pulse ist ein vollgefederter E-Scooter mit starkem Motor, großem Akku, Blinker vorn und hinten sowie toller Verarbeitung. Wir testen, ob er hält, was das Datenblatt verspricht und für wen sich der Kauf lohnt.

- Vollfederung, Motor, Bremse

- Blinker vorn und hinten, 140 kg Zuladung, Diebstahlschutz

- variable Akkukapazität bis zu 960 Wh

- Aufhängung des Frontlichts wirkt zerbrechlich

- Display bei Sonne schwer ablesbar

Epowerfun EPF-Pulse im Test

Der Epowerfun EPF-Pulse ist ein vollgefederter E-Scooter mit starkem Motor, großem Akku, Blinker vorn und hinten sowie toller Verarbeitung. Wir testen, ob er hält, was das Datenblatt verspricht und für wen sich der Kauf lohnt.

Bei über 65 getesteten E-Scootern haben wir festgestellt, dass die elektrischen Tretroller immer besser werden. Immer mehr Modelle kommen mit Federung vorn und hinten, starken Motoren, guten Lichtanlagen, Blinkern, hochwertiger Verarbeitung und leistungsfähigen Bremsen daher. Auch der Epowerfun EPF-Pulse mit Straßenzulassung bildet hier keine Ausnahme. Bereits in der Vergangenheit konnten uns E-Scooter des Herstellers überzeugen.

Dazu zählt etwa der Epowerfun EPF-1 Pro (Testbericht), der mit seinem starken Motor und der hohen Reichweite punktet, allerdings ohne Luftreifen auskommen muss. Der Epowerfun EPF-2 XT (Testbericht) bessert an vielen Stellen nach. Auch er überzeugt mit kräftigem Antrieb und großem Akku, bietet darüber hinaus aber Luftbereifung und einen Blinker am Lenker. Ebenfalls hervorragend gefiel uns der Epowerfun EPF-2 City (Testbericht), dessen größter Nachteil das Fehlen einer Federung an Vorder- und Hinterrad war.

Hier setzt der Epowerfun EPF-Pulse an, den wir in diesem Testbericht genauer unter die Lupe nehmen. Er verfügt nämlich über eine Vollfederung und bietet darüber hinaus viele weitere sinnvolle Features. Dabei kommt er in drei Varianten, welche sich lediglich in der Akkukapazität und damit einhergehend, im Gewicht und Preis unterscheiden. Folgende Varianten zeigt Epowerfun:

Ob er die hohen Erwartungen erfüllen kann, die das vielversprechende Datenblatt weckt, soll dieser Test klären.

Versicherung

Für E-Scooter gibt es eine Haftpflicht-Versicherungspflicht, aber auch andere Versicherungen können wichtig sein. Selbst die vorsichtigsten Fahrer können die Gefahr eines Unfalls nie zu 100 Prozent ausschließen. Wir empfehlen deshalb Zusatzversicherungen, um die möglichen negativen Konsequenzen abzumildern.

Bei vielen Versicherungen lohnt sich das Vergleichen wirklich. Denn wer regelmäßig vergleicht, spart gut und gerne mehrere hundert Euro im Jahr. Wo man am meisten spart, zeigen die Tarifrechner von heise online.

Highlights am Epowerfun EPF-Pulse

- Federung vorn und hinten

- starker Motor

- Akku mit bis zu 960 Wh

- helle Lichtanlage mit Blinker vorn und hinten

- hochwertige Verarbeitung

- Scheibenbremsen an beiden Rädern

- selbstheilende, schlauchlose 10-Zoll-Reifen

- hohe Zuladung von 140 kg

- NFC-Wegfahrsperre

Aufbau: Kaum Kunststoff bei der Verpackung

Schon beim Auspacken punktet Epowerfun mit dem Verzicht auf unnötiges Plastik. Der EPF-Pulse ist fast komplett in Pappe und Papier gewickelt – vorbildlich, da deutlich umweltverträglicher als die sonst üblichen Kunststoffe. Nach dem Auspacken muss nur noch der Lenker mit wenigen Schrauben befestigt werden. Ein abschließender Rundum-Check, bei dem alle Schrauben auf festen Sitz und die Reifen auf den korrekten Luftdruck geprüft werden, ist wie bei allen E-Scootern ratsam. Dann steht der ersten Fahrt nichts mehr im Wege – am Besten mit Helm. Smarte Empfehlungen dazu finden sich in unserer Bestenliste Top 7: Der beste smarte Fahrradhelm.

Epowerfun EPF-Pulse Bilder

Optik: Wie gut schaut der Epowerfun EPF-Pulse aus?

Optisch zeigt sich der Epowerfun EPF-Pulse im dezenten Matt-Grau mit blauen Akzenten an Vorderradaufhängung und Lenkerlager. Die filigran, aber robust wirkende Vorderradfederung sticht optisch positiv ins Auge. Auch der Aufbau am Heck mit erhöhtem Trittbrett zum Schutz des Schutzblechs vor versehentlichen Tritten wirkt durchdacht und bietet bei Bedarf einen komfortablen Abstellplatz für den hinteren Fuß. Auffällig unauffällig verläuft die Kabelführung – es sind lediglich die beiden Bremszüge sichtbar, die von den Bremsgriffen in die Lenkstange führen.

Qualität: Ist der Epowerfun EPF-Pulse robust?

Qualitativ macht der E-Scooter einen hochwertigen Eindruck. Die Lenkstange sitzt bombenfest und wackelt nicht, die massiven Schutzbleche sollten auch einen versehentlichen Tritt problemlos wegstecken. Einzig die Befestigung des Frontlichts wirkt ein wenig fragil, dafür sind die Blinker am Heck vorbildlich stabil angebracht. Mit einer Zuladung von bis zu 140 kg ist der EPF-Pulse auch für schwerere Fahrer oder viel Gepäck geeignet.

Klappmechanismus: Wie klappt’s beim Epowerfun EPF-Pulse?

Der EPF-Pulse verfügt über einen klassischen Klappmechanismus am unteren Ende der Lenkstange. Ein Sicherungshebel hält die Stange aufrecht. Öffnet man ihn, klappt die Lenkstange nach hinten und rastet an einem Haken ein, sodass der Roller an der Stange getragen werden kann. Bei einem Gewicht von rund 23,5 kg bis 25 kg je nach Akkuversion macht das auf Dauer aber nur bedingt Spaß. Aufgeklappt misst der EPF-Pulse 129 cm in der Länge, 65 cm in der Breite und 130 cm in der Höhe. Zusammengeklappt reduziert sich die Höhe auf 62 cm, sodass er in die meisten Kofferräume passen sollte. Als zusammengeklappter E-Scooter benötigt der EPF-Pulse in öffentlichen Verkehrsmitteln kein extra Ticket.

Lenker: extra-breit, extra-bequem

Der üppig dimensionierte Lenker misst satte 65 cm in der Breite, was zusammen mit den ergonomisch geformten Griffen auch bei längeren Fahrten für entspanntes und sicheres Handling sorgt. Rechts befinden sich der Ein-/Aus-Taster, der Lichtschalter sowie der etwas straffe Daumengas-Hebel, der bei ausgedehnten Touren eventuell für einen müden Daumen sorgen könnte. Links sitzen die Taster für den Blinker, eine kleine Glocke und der Hebel für die elektrische Bremse.

Display: Minimalistisch mit Leuchtschwäche

Das mittig platzierte LED-Display fügt sich nahtlos in den Lenker ein und informiert über Geschwindigkeit ohne Nachkommastelle, gewählte Unterstützungsstufe und Akkukapazität in fünf Balken. Die Ablesbarkeit bei direkter Sonneneinstrahlung könnte besser sein.

Wegfahrsperre mit NFC-Karte

Als praktischer Diebstahlschutz erweist sich die NFC-Wegfahrsperre: Nach dem Einschalten lässt sich der Roller erst mit einer der drei beiliegenden NFC-Karten (Lesepunkt unterhalb des Displays) entsperren. Im gesperrten Zustand aktiviert jeder Bewegungsversuch die Motorbremse und löst ein akustisches Warnsignal aus. Ein Wegtragen des Rollers verhindert das natürlich nicht – wer auf Nummer sicher gehen will, sollte ein gutes Schloss verwenden. Auf Wunsch lässt sich diese automatische Wegfahrsperre deaktivieren. Hier geht es zu unseren Ratgeber Fahrradschloss für E-Bike & E-Scooter: Smart, mit App, Alarm & GPS.

Licht & Blinker: Wie gut ist die Lichtanlage am Epowerfun EPF-Pulse?

Die Beleuchtungsanlage des EPF-Pulse weiß zu gefallen: Neben den gut platzierten Blinkern an den Lenkerenden und am Heck verfügt er über ein mit 80 Lux angenehm helles Frontlicht mit gutem Lichtkegel, das sich in der Höhe verstellen lässt. Auch das Rücklicht ist hell genug, um rechtzeitig gesehen zu werden und leuchtet beim Bremsen zusätzlich auf – ein weiteres Plus für die Sicherheit. Beim Aktivieren ertönt ein akustisches Signal, das sich über die App deaktivieren lässt. Der Blinker schaltet sich nicht automatisch aus, sondern erfordert eine manuelle Deaktivierung durch den Fahrer.

App: Was kann die App des Epowerfun EPF-Pulse?

Der E-Scooter kommt außerdem mit einer App. Die App benötigt keine Registrierung und findet in unserem Fall den E-Scooter auf Anhieb. Dort kann unter anderem die maximale Geschwindigkeit gedrosselt, Tageskilometer eingesehen und der Blinkerton ausgeschaltet werden. Außerdem sieht man die Gesamtkilometer und einige weitere Metriken. Nett, dass es eine App gibt. Wirklich wichtig ist sie jedoch nicht.

Epowerfun EPF-Pulse Screenshots

Fahren: So fährt sich der Epowerfun EPF-Pulse?

Mit dem EPF-Pulse steht einer bequemen und sicheren Fahrt nichts im Wege. Er reagiert direkt auf Lenkeingaben und meistert dank großzügiger Bodenfreiheit auch höhere Bordsteinkanten problemlos. Die Federung wirkt auf den ersten Blick eher straff, entpuppt sich beim Fahren aber als gut abgestimmt. Kleinere Unebenheiten wie Kopfsteinpflaster oder kürzere Feldwege bügelt sie souverän aus. Auf längeren, unebenen Passagen ist man als Fahrer aber dennoch gefordert.

Für viel Fahrspaß sorgt der leistungsstarke Heckmotor mit 500 Watt Nennleistung und 1200 Watt Peak-Power – einer der stärksten bisher von uns getesteten legalen Antriebe. Er beschleunigt den Roller in Windeseile auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h plus Toleranz, die wir per GPS-Messung mit sehr guten 21 bis 22 km/h bestätigen können. Hier könnten sich viele andere, zögerlicher ausgelegte E-Scooter etwa von Xiaomi oder Segway Ninebot eine Scheibe abschneiden.

Sicher unterwegs ist man auch dank der vorbildlichen Bremsanlage mit Scheibenbremsen an beiden Rädern, die über Bremshebel am Lenker verzögern. Zusätzlich sorgt die über einen Daumengriff ansteuerbare Motorbremse für verlustfreie Verzögerung. Diese Kombination macht sowohl beim sanften Abbremsen als auch bei einer Vollbremsung eine gute Figur.

Zum guten Gesamteindruck tragen auch die 10 Zoll großen, schlauchlosen Luftreifen mit selbstheilender Spezialbeschichtung bei, die kleinere Einstiche etwa durch Dornen selbstständig abdichten können.

Akku: Wie ist die Reichweite des Epowerfun EPF-Pulse?

Käufer haben beim EPF-Pulse die Wahl zwischen drei Akkuvarianten: 480 Wh, 720 Wh oder üppige 960 Wh Kapazität, für die der Hersteller Reichweiten von 52, 78 oder 104 km angibt – gemessen unter optimalen Bedingungen.

In der Praxis liegen die erzielbaren Reichweiten erfahrungsgemäß darunter. Faktoren wie Fahrergewicht, Außentemperatur, Topografie, Fahrbahnbeschaffenheit und Fahrstil (etwa viel Stop-and-Go im Stadtverkehr) haben großen Einfluss auf die tatsächliche Reichweite. Wir haben die 960-Wh-Variante getestet und kamen bei 80 kg Fahrergewicht im sommerlichen Stadtverkehr mit vielen Ampelstopps auf gute 60 km Reichweite. Pauschale Angaben zur Reichweite sind aber schwierig, da die individuellen Einflussfaktoren stark variieren.

Preis: Was kostet der Epowerfun EPF-Pulse?

In der 480 Wh-Version kostet der Epowerfun EPF-Pulse 989 Euro, mit 720-Wh-Akku werden 1199 Euro fällig und die große 960-Wh-Variante schlägt mit 1349 Euro zu Buche. Dafür bekommt der Käufer einen leistungsstarken, komfortablen und hochwertigen E-Scooter mit Straßenzulassung, der auch für Ausflüge abseits befestigter Wege geeignet ist.

Fazit: Wie gut ist der Epowerfun EPF-Pulse?

Mit dem EPF-Pulse hat Epowerfun einen rundum gelungenen E-Scooter im Programm, der dank seiner hervorragenden Vollfederung, dem kraftvollen Antrieb und der guten Ausstattung kaum Wünsche offen lässt. Die hochwertige Verarbeitung und die üppige Zuladungskapazität prädestinieren ihn auch für große und schwere Fahrer, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Begleiter für Stadt und Gelände sind.

Erfreulich ist die Auswahl zwischen drei Akkugrößen. In Kombination mit der hellen Lichtanlage und der praktischen NFC-Diebstahlsicherung bietet der EPF-Pulse ein stimmiges Gesamtpaket, das die meisten Konkurrenten alt aussehen lässt.

Kleinere Kritikpunkte wie die in der Höhe nicht verstellbare Lenkstange, ein nur mit Werkzeug wechselbarer Akku, die fragil wirkende Befestigung des Frontlichts und der bei Sonne schwer ablesbaren Geschwindigkeitsanzeige fallen da nur wenig ins Gewicht. Unter dem Strich ist der Epowerfun EPF-Pulse einer der besten E-Scooter, der die Messlatte für Komfort, Sicherheit und Fahrleistungen ein gutes Stück nach oben verschiebt – und damit trotz des stolzen Preises eine klare Kaufempfehlung verdient.

Künstliche Intelligenz

Forschungspreis „Wissen der Vielen“ würdigt wissenschaftliche Leistungen

Der 2023 ins Leben gerufene „Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen Science“ zeichnet herausragende wissenschaftliche Beiträge von Projekten im Bereich Bürgerwissenschaften (Citizen Science) mit Preisgeldern von insgesamt 35.000 Euro aus. Er fördert die Anerkennung von Citizen Science in der Forschung und motiviert Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv an wissenschaftlichen Projekten zu beteiligen.

Bei Citizen Science kann jeder Mensch mitmachen. Weltweit laden zahlreiche Projekte aus verschiedenen Lebensbereichen zum Mitforschen ein, viele davon kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jeder kann dabei aktiv an wissenschaftlichen Projekten teilnehmen.

Die besten drei Projekte 2025

Drei zukunftsweisende Projekte gewinnen 2025 den Forschungspreis „Wissen der Vielen“: Ein Team untersucht Birken als Habitat für Baumpilze, ein anderes entwickelt 3D-gedruckte Prothesen für Kinder, und ein drittes schafft eine Plattform für den Austausch zwischen Forschern und DIY-Wissenschaftlern. Die Preisträger erhalten zusammen 35.000 Euro für ihre erstklassigen Arbeiten, die durch Citizen Science – also Wissenschaft mit Bürgerbeteiligung – entstanden sind. Wissenschaft im Dialog und das Museum für Naturkunde Berlin verleihen die Preise im Rahmen des Projekts „mit:forschen!“ zum dritten Mal.

1. Platz

Dr. Dirk Knoche vom Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V. in Finsterwalde (Brandenburg) landete auf dem 1. Platz (Preisgeld: 20.000 Euro) für die Publikation „Gemeinsam die Birke erforschen: Bürgerforschung zum Waldwandel: Wasserhaushalt, Biodiversität & Klimawirksamkeit“. Im Projekt „PlanBirke plus C“ sammelten Citizen Scientists eigenständig Messdaten oder nahmen an Bürgerlabor-Tagen im Wald teil. So verglichen Forscher erstmals den Wasserhaushalt verschiedener Birkenmischwälder in Mitteleuropa. Zudem erfassten sie umfassende Daten zur Kohlenstoffspeicherung – vom Stamm bis zu den Blättern. Ein weiteres zentrales Ergebnis: Die Birke bietet gefährdeten Baumpilzarten in Deutschland einen wichtigen Lebensraum.

2. Platz

Diplom-Wirtschaftsinformatiker Sven Bittenbinder nahm den mit 10.000 Euro dotierten Preis für den zweiten Platz für sein Team mit der Publikation „Research Buddy – From a Framework for Overcoming Language Barriers to the Development of a Qualitative Citizen Science Platform“ entgegen. Die Forschungsarbeit aus der Mensch-Computer-Interaktion zeigt, wie Studierende, Senioren und Forscher gemeinsam technische Anforderungen für eine Citizen-Science-Plattform erarbeiten. Ihr Ergebnis: ein Prototyp einer kollaborativ entwickelten Plattform, die Forschern und Bürgern ermöglicht, Projektideen auszutauschen oder Mitforschende zu finden.

3. Platz

Dr. Melike Şahinol, Soziologin, sicherte sich und dem Team den mit 5000 Euro dotierten dritten Platz mit der Publikation „3D-gedruckte Kinderprothesen als befähigende Technologie? Erfahrungen von Kindern mit Oberkörperunterschieden“. Sie zeigt, wie partizipative Ansätze vulnerable Gruppen erfolgreich in die Technikentwicklung einbinden. Im Fokus steht die Frage, ob 3D-gedruckte Prothesen Kindern neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Dafür arbeitete Şahinol mit Familien, Kindern und Ehrenamtlichen zusammen. Mit einem eigens entwickelten Erkundungs-Toolkit dokumentierten die Kinder ihre körperlichen, emotionalen und sozialen Erfahrungen mit den Prothesen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Prothesen die Identität und soziale Teilhabe der Kinder stärken, aber auch Herausforderungen bei der Nutzung aufzeigen.

Die Preisverleihung findet am 12. November während der Konferenz PartWiss in Leipzig statt. Die Preise sollen die Bürgerwissenschaft würdigen und DIY-Enthusiasten motivieren, aktiv an Forschungsprojekten teilzunehmen. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt unterstützt die Initiative. Weitere Details, auch zu vergangenen Wettbewerben, bietet die Veranstaltungswebseite.

(usz)

Künstliche Intelligenz

Kurz erklärt: Confidential Computing und wie es funktioniert

Die Sicherheitsarchitekturen heutiger IT-Systeme basieren auf einem fundamentalen Vertrauensmodell: Verschlüsselt sind Daten immer dann, wenn sie gespeichert oder übertragen werden – „Data at Rest“ und „Data in Transit“. Während der Verarbeitung liegen sie aber unverschlüsselt im Arbeitsspeicher vor, wo sie ausgelesen werden können – Angreifer bewerkstelligen das zum Beispiel über Seitenkanalattacken.

Confidential Computing schließt diese Lücke mit einer hardwarebasierten Ausführungsumgebung (Trusted Execution Environment, TEE). Sie soll die Daten auch während der Ausführung (Data in Use) vor unbefugtem Zugriff schützen. Das ist insbesondere dann relevant, wenn Cloud-Computing im Spiel ist und es dadurch notwendig wird, dem Cloud-Anbieter zu vertrauen, dass keine sensiblen Daten abfließen.

- Ein Confidential-Computing-fähiger Prozessor kann geschützte Ausführungsumgebungen – Enklaven – erstellen, um den Zugriff auf Daten während ihrer Verarbeitung zu unterbinden.

- Enklaven können weder durch Software- noch durch Hardware-Debugger analysiert werden. Nur der in der Enklave vorhandene Code kann mit den Daten darin interagieren. Zur Verschlüsselung dienen Schlüssel, die direkt in die CPU-Hardware geschrieben sind.

- Enklaven verfügen über Einschränkungen, sowohl in der Funktion als auch in der Performance. Einschlägige SDKs und Frameworks wie SCONE dienen dazu, Software für die entsprechenden Anforderungen aufzubereiten.

Dafür braucht es bestimmte CPUs mit Confidential-Computing-Fähigkeiten. 2015 implementierte Intel die Funktion unter dem Namen SGX (Software Guard Extension) als erster Hersteller in seinen x86-Skylake-Prozessoren. Mittlerweile haben auch andere Hersteller vergleichbare Ansätze – ARM mit TrustZone und AMD mit Secure Processor.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Kurz erklärt: Confidential Computing und wie es funktioniert“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen