Apps & Mobile Entwicklung

Im Test vor 15 Jahren: Der Scythe Ninja 3 hatte für 40 Euro keine Schwächen

Mit dem Scythe Ninja 3 (Test) startete der Hersteller fünf Jahre nach dem ursprünglichen Ninja einen erneuten Versuch, die Gunst der Nutzer mit einem günstigen Preis, guter Kühlleistung und niedriger Lautstärke zu gewinnen.

Altbewährtes Rezept in quadratischer Bauweise

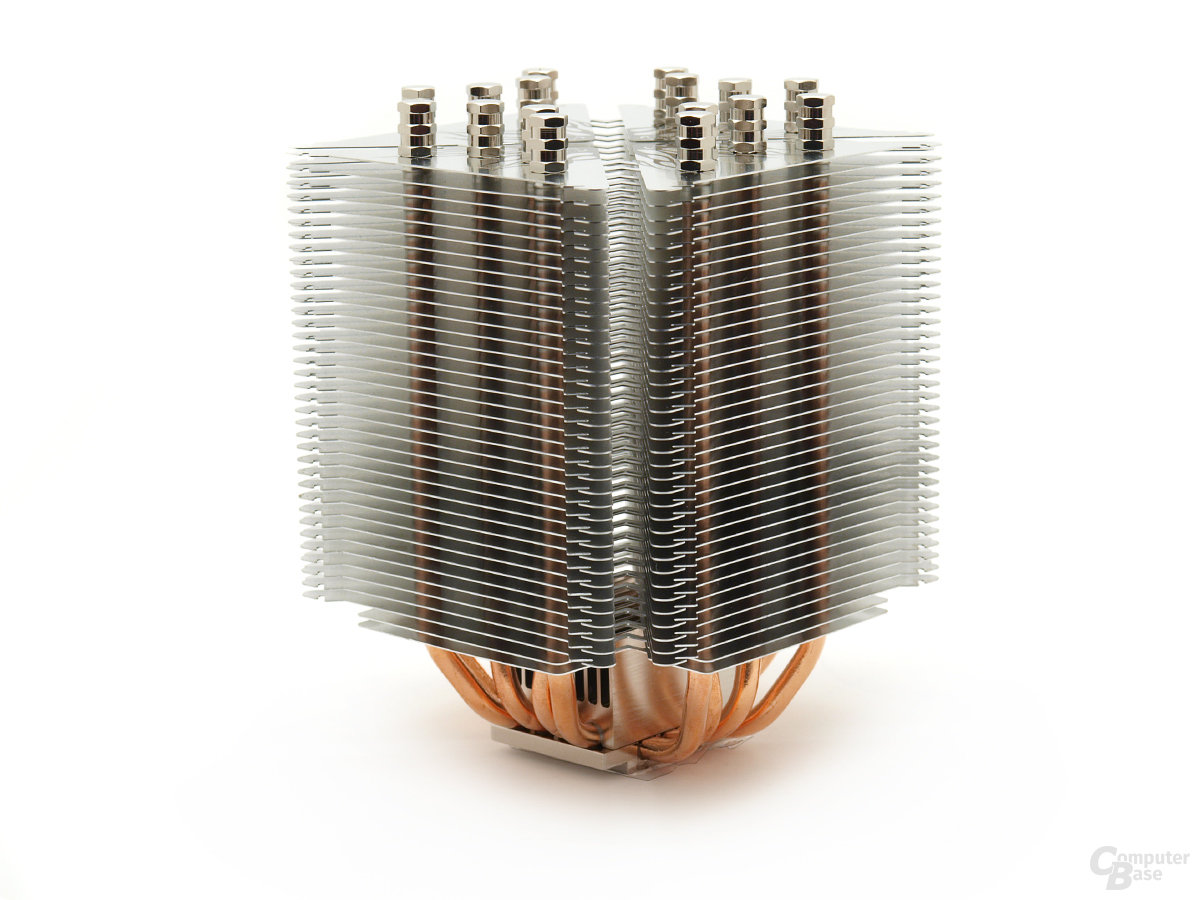

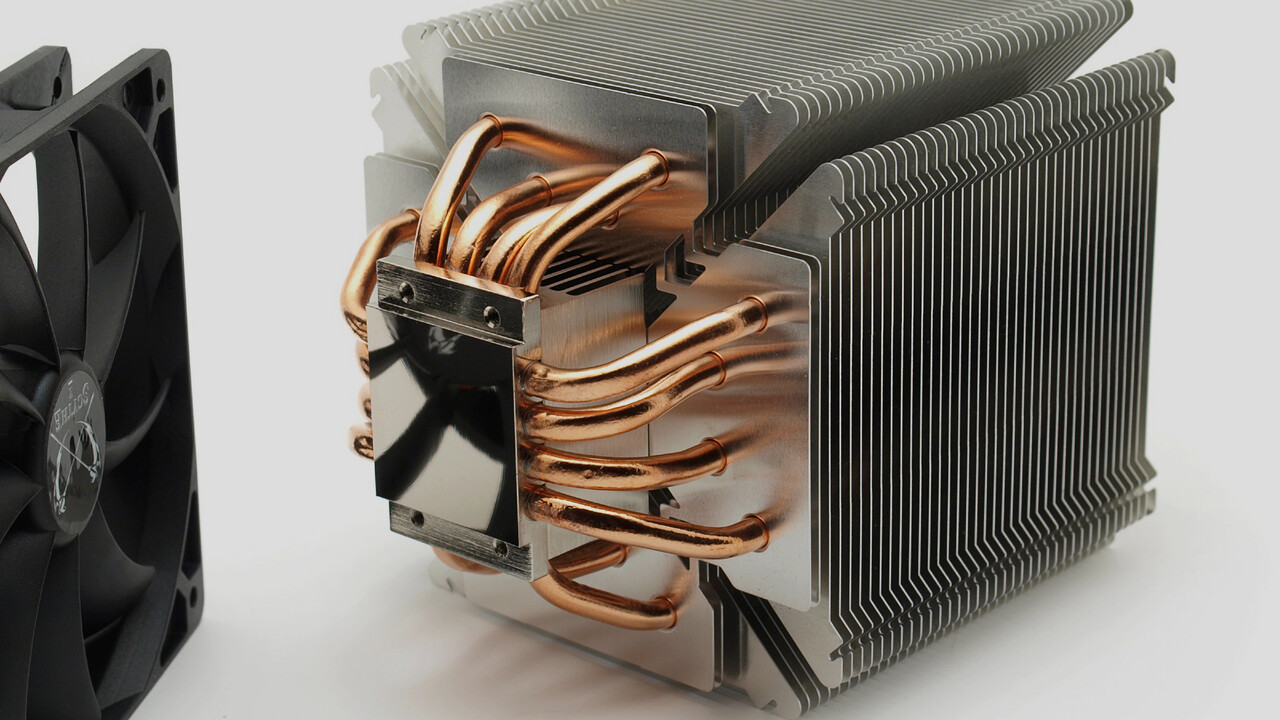

Der Ninja 3 sollte die altbewährten Merkmale der Ninja-Baureihe weiterführen. Spezifisch waren das ein günstiger Preis, in diesem Fall in Höhe von 40 Euro inklusive Lüfter, eine hohe Kühlleistung und eine geringe Lautstärke. Für die beiden letzteren Eigenschaften sorgte Scythe mit acht 6-mm-Heatpipes, die die Abwärme von der vernickelten Kupferbasis an die Aluminiumlamellen des 1.080 Gramm schweren Kühlerboliden abführten.

Typisch für die Ninja-Serie war der hohe Lamellenabstand von etwa 2 mm, der Lüftern mit niedriger Drehzahl die Arbeit erleichterte. Verglichen mit den Vorgängern Ninja (4 mm) und Ninja 2 (2,5 mm) war der Lamellenabstand aber geringer, womit der Einsatz als Passivkühler effektiv wegfiel. Dazu passend gab es den mitgelieferten 120-mm-Lüfter des Typs Scythe Slip-Stream SY1225SL12HPVC mit PWM-Steuerung in zwei verschiedenen Bereichen. Im „Low“-Modus reichte der Drehzahlbereich von 470 bis 1.340 U/min, während die Drehzahlen im „High“-Modus auf 740 bis 1.900 U/min anstiegen. Daraus ergaben sich Fördervolumen von 39 bis 130 m³/h respektive 63 bis 187 m³/h.

Äußerlich machte der Ninja 3 seine Herkunft klar. Der Kühlkörper selbst war mit Abmessungen von 120 × 120 × 160 mm (L × B × H) quadratisch gehalten und in in vier Kühlkörper mit je 38 Lamellen unterteilt. Diese Bauform ermöglichte große Flexibilität, sodass der Lüfter an jeder der vier Seiten montiert werden konnte. Eine große Verbesserung des Ninja 3 war das überarbeitete Montagesystem, das statt auf Push-Pins nun auf eine Rückplattenverschraubung auf allen Sockeln (Intel LGA 775, 1156 und 1366, AMD 754, 939, AM2, AM2+ und AM3) setzte. Generell gestaltete sich die Montage relativ problemlos, wobei das Einfädeln und Festziehen der Schrauben etwas Fingerspitzengefühl bedurfte.

Starke Kühlleistung mit Serien- und Referenzbelüftung

Als überraschende Stärke konnte der Ninja 3 weiterhin im semipassiven Betrieb glänzen. Mit der Referenzbelüftung machte der Ninja 3 im Test eine sehr gute Figur und platzierte sich vor allem in den niedrigeren Drehzahlregionen an der Spitze des Testfeldes, wobei er bei mittleren bis hohen Drehzahlen auf einen Platz in der Mitte abrutschte. Ähnlich sah es im „Performance“-Modus mit einer stark übertakteten CPU aus. Insgesamt war die Leistung mit Referenzbelüftung als gut zu bewerten.

Mit der Serienbelüftung lieferte der Ninja 3 ähnlich starke Ergebnisse ab und landete in der vorderen Mitte des Testfelds. Anzumerken war hier, dass einige der Konkurrenten mit einer deutlich leistungsstärkeren Doppelbelüftung ausgestattet waren und daher einen Vorteil hatten. In puncto Lautstärke konnte der mitgelieferte Slip-Stream-Lüfter mit wenigen Nebengeräuschen und einer guten Laufruhe glänzen. Besonders im niedrigen Drehzahlbereich war der Lüfter so kaum wahrnehmbar, während in den höheren Drehzahlbereichen die Luftumschlagsgeräusche dominierten und ab etwa 1.600 U/min störend wurden.

Fazit

Mit einem Preis von 40 Euro inklusive Lüfter war der Scythe Ninja 3 deutlich günstiger als viele seiner Konkurrenten von Noctua, Prolimatech oder Thermalright. In Anbetracht der guten Kühlleistung, des Potenzials für einen semipassiven Betrieb und des guten mitgelieferten Lüfters war der Ninja 3 eine solide Empfehlung für den Großteil der Anwender. Große Schwächen hatte der Ninja 3 nicht, solange nicht die absolut höchste Kühlleistung benötigt wurde.

In der Kategorie „Im Test vor 15 Jahren“ wirft die Redaktion seit Juli 2017 jeden Samstag einen Blick in das Test-Archiv. Die letzten 20 Artikel, die in dieser Reihe erschienen sind, führen wir nachfolgend auf:

Noch mehr Inhalte dieser Art und viele weitere Berichte und Anekdoten finden sich in der Retro-Ecke im Forum von ComputerBase.

Apps & Mobile Entwicklung

VW ID. Cross Concept: E-Auto zum Volks-Preis?

Volkswagen gibt auf der IAA Mobility 2025 richtig Gas – und zwar elektrisch. Neben dem frisch vorgestellten VW ID. Polo zeigt der Autobauer jetzt ein weiteres Highlight: den VW ID. Cross Concept. Auch wenn es offiziell noch ein Konzeptauto ist, wirkt das Ganze schon extrem seriennah. Und das hat einen Grund: Der finale VW ID. Cross soll schon 2026 auf den Markt kommen.

VW ID. Cross Concept: Ein E-SUV, das bezahlbar bleiben soll

VW hat vor Kurzem angekündigt, künftige E-Autos wieder unter bekannten Modellnamen laufen zu lassen – eine Entscheidung, die ordentlich für Gesprächsstoff gesorgt hat. Nach dem ID. Polo im Kleinwagen-Segment steht nun das nächste Projekt auf der Bühne: der ID. Cross Concept, ein elektrisches Kompakt-SUV, das in die gleiche Liga wie der beliebte VW T-Cross fällt.

Genau wie der ID. Polo basiert auch der ID. Cross Concept auf der weiterentwickelten MEB+ Plattform von Volkswagen. Angetrieben wird das kompakte E-SUV von einem Frontmotor mit 155 kW (211 PS), die eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h ermöglichen. Mit einer Länge von 4,16 Metern und einem Radstand von rund 2,60 Metern ist der ID. Cross Concept knapp elf Zentimeter länger als der elektrische Polo. Damit bietet er ein gutes Stück mehr Platz – primär im Kofferraum, der mit 450 Litern Ladevolumen aufwartet. Unter der Motorhaube findet Ihr zusätzlich ein Staufach mit 25 Litern, praktisch für Ladekabel oder kleinere Taschen.

Reichweite & Alltagstauglichkeit

Volkswagen gibt die WLTP-Reichweite mit bis zu 420 Kilometern an. Daten zur Ladegeschwindigkeit sind zwar noch nicht veröffentlicht, aber klar ist: Für den Alltag in der Stadt und längere Trips sollte die versprochene Reichweite ausreichen. Cooles Extra: Der ID. Cross Concept bekommt eine Anhängerkupplung mit 75 kg Stützlast. Das heißt, Ihr könnt problemlos zwei E-Bikes mitnehmen. Außerdem schafft das kleine E-SUV eine Anhängelast von bis zu 1.200 kg – genug also für kleine Anhänger.

Auf 21-Zoll-Felgen rollt der ID. Cross Concept ziemlich selbstbewusst durch die Straßen. Innen setzt VW auf fünf Sitze und betont, dass Komfort sowohl in der Stadt als auch auf längeren Reisen im Fokus steht. Hinten könnte es jedoch etwas enger werden, wenn die Vordersitze stark nach hinten geschoben sind – typisch für die Kompaktklasse. Aber VW hat zudem noch ein cleveres Extra eingebaut: Die Sitzanlage lässt sich komplett umklappen, sodass eine Liegefläche im VW-Bus-Stil entsteht. Ein cooles Feature, wenn Ihr mal unterwegs eine Pause braucht oder Camping im kleinen Stil ausprobieren wollt.

Serienstart & Ausblick: So geht’s weiter

Die Weltpremiere der finalen Serienversion des VW ID. Cross ist für den Sommer 2026 geplant. Preislich gibt es zwar noch keine offiziellen Infos, aber als Orientierung könnt Ihr Euch am aktuellen VW T-Cross festhalten – der startet bei rund 28.500 Euro.

Und damit nicht genug: Schon 2027 will VW das nächste vollelektrische Modell nachschieben – den VW ID. Every1. Ein besonders kleines und günstiges E-Auto, das noch mehr Leute für die Elektromobilität begeistern soll. Angepeilt wird hier ein Basispreis, der bei unter 20.0000 Euro startet.

Fazit zum VW ID. Cross Concept: E-Offensive läuft an

Mit dem VW ID. Cross Concept zeigt Volkswagen, dass die Zukunft der Marke eindeutig elektrisch ist – und zwar nicht nur bei Premium-Modellen, sondern auch in der bezahlbaren Kompaktklasse. Für Euch heißt das: Mehr Auswahl, mehr Reichweite und mehr E-SUVs, die wirklich alltagstauglich sind.

Apps & Mobile Entwicklung

Gaming-Handheld: Ayn startet Indiegogo-Kampagne für Odin 3

Bereits vor rund drei Wochen hatte Ayn erste Hinweise in Form des Namens der neuen Flaggschiff-Konsole veröffentlicht. Nun hat der auf Retro-Gaming spezialisierte Hersteller die dazugehörige Kampagne auf Indiegogo gestartet. Der Einstiegspreis liegt dabei bei 299 US-Dollar, für die Maximalausstattung werden 499 US-Dollar fällig.

Vier Varianten, eine leistungsstarke CPU

Wie bereits beim zuvor angekündigten Thor wird auch der Göttervater in vier Ausführungen erscheinen: Base, Pro, Max und Ultra. Auf eine Lite-Version, wie sie beim kleineren Handheld noch Teil des Angebots war, verzichtet der Hersteller dieses Mal. Alle Varianten eint der verwendete Prozessor, bei dem die Wahl auf den Qualcomm Elite 8 gefallen ist. Der im 3-nm-Verfahren gefertigte und aktiv gekühlte SoC verfügt über acht Kerne, die in zwei Cluster unterteilt sind: Zwei Oryon-Phoenix-L-Kerne takten mit maximal 4,32 GHz, während die verbleibenden sechs Oryon-Phoenix-M-Kerne mit bis zu 3,53 GHz arbeiten. Für die Grafikausgabe zeichnet sich eine Adreno 830 verantwortlich. Diese Kombination soll den neuen Odin 3 in die Lage versetzen, zahlreiche ältere Computersysteme sowie Konsolen emulieren zu können.

Großes Display und aktuelle Ausstattung

Das AMOLED-Display mit sechs Zoll Diagonale bietet eine Full-HD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln, eine Bildrate von 120 Hertz sowie eine maximale Helligkeit von 650 Nits. Laut Hersteller soll es zudem 152 Prozent des sRGB-Farbraums abdecken. Die Steuerung erfolgt über die bekannten digitalen Tasten, deren Anordnung bei Bedarf verändert werden kann. Bei den analogen Sticks hat Ayn dem neuen Handheld mit zwei beleuchteten Full-Size-Hall-Joysticks ein Upgrade verpasst. Ergänzt wird die Steuerung durch vier Hall-Effekt-Trigger als Schultertasten.

Alle Versionen des Handhelds besitzen einen Akku mit einer Kapazität von 8.000 mAh, der ausreichend Spielzeit ermöglichen soll und der laut Hersteller mit bis zu 60 Watt geladen werden kann. Zur Ausstattung zählen außerdem WiFi 7, Bluetooth 6.0, ein USB-C-Anschluss sowie ein separater Kopfhöreranschluss, ein TF-Kartenslot ist ebenfalls vorhanden. Darüber hinaus kann das Gerät per DisplayPort an einen Monitor oder ein TV-Gerät angeschlossen werden, wobei die Ausgabe maximal mit 4K bei 60 Hz erfolgt. Als Software-Unterbau kommt Android 15 zum Einsatz.

Obwohl im Odin 3 aktuelle und leistungsstärkere Technik verbaut ist, konnte Ayn die Abmessungen im Vergleich zum Vorgänger von 230 × 100 × 20 mm auf 224,8 × 87,5 × 16,6 mm und das Gewicht von 420 g auf 390 g reduzieren.

Unterschiede nur beim Speicher

Die preislichen Unterschiede ergeben sich im Wesentlichen aus der Speicherausstattung. So wird die Basis-Version mit lediglich 8 GB LPDDR5x- und 128 GB UFS-3.1-Speicher ausgestattet, umfangreicher wird es mit der Pro-Variante, die 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internem Speicher bietet, Letzterer in Form von UFS 4.0. Mit der Max- und der Ultra-Version steigen die Speicherstände schließlich auf 16 GB RAM und 512 GB beziehungsweise 24 GB RAM und 1 TB.

Vorbesteller können gutes Geld sparen

Auch preislich bietet der neue Odin ein breites Spektrum. Die Basis-Version startet bei einem späteren Verkaufspreis von 299 US-Dollar, während für die Pro- und Max-Ausführungen 369 US-Dollar beziehungsweise 419 US-Dollar verlangt werden. Die Ultra-Version bildet mit 499 US-Dollar das obere Ende der Preisstaffelung. Laut Indiegogo-Kampagne gibt Ayn für jede Variante ein Mindestziel von 300 Vorbestellungen an, wobei dieses Ziel beim Odin 3 Ultra zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Meldung bereits zu zwei Dritteln erreicht wurde.

Zur zusätzlichen Motivation gewährt Ayn Super-Early-Bird-Käufern einen Nachlass von 13 bis 16 Prozent, wodurch sich die Preise auf 257 US-Dollar, 317 US-Dollar, 361 US-Dollar und 427 US-Dollar reduzieren. Die Auslieferung ist für November 2025 vorgesehen, farblich wird das neue Handheld in Schwarz, Weiß, Rainbow mit verschiedenen farbigen Knöpfen, Clear Blue und Clear Purple erhältlich sein.

Apps & Mobile Entwicklung

Roller mit Dach? BMW holt den C1 zurück

Für seine mobile Zukunft setzt BMW auf die Vergangenheit. Als Vorlage für die Studie Vision CE dient der C1.[mehr]

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 5 Tagen

Entwicklung & Codevor 5 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events