Künstliche Intelligenz

Jurassic World: Wiedergeburt? Was soll schon schiefgehen

„Was soll schon schiefgehen“ steht am Anfang zahlloser Monster- und Katastrophenfilme. Menschliche Hybris und die Missachtung mahnender Stimmen sind die Zutaten, aus denen Desaster entstehen. Das gilt insbesondere für Jurassic Park und zieht sich durch die inzwischen sieben Filme mit wechselnder menschlicher Besetzung, die das Franchise hervorgebracht hat.

Den ersten Auftritt der Dinosaurier in Steven Spielbergs Blockbuster von 1993 hatte ein schrulliger Milliardär zu verantworten, der es für eine gute Idee hielt, die glücklicherweise inzwischen ausgestorbenen Riesenmonster zu klonen und in einem Freizeitpark auszustellen. Auf den Skeptiker will niemand hören. Wir alle wissen, wie das ausgegangen ist.

Mehr als dreißig Jahre und sechs Filme weiter können wir festhalten: Die menschliche Spezies hat nur eine begrenzte Kapazität, aus ihren Fehlern zu lernen. Sonst würden die Protagonisten, die dieses Franchise in wechselnder Besetzung bevölkern, nicht immer wieder dieselben dummen Fehler machen. Was soll schon schiefgehen?

Nun also die Wiedergeburt. Die gab es schon mal bei einem anderen sehr populären Horror-Franchise – und ist bei den Fans nicht besonders gut angekommen. Tatsächlich hat „Jurassic World Rebirth“ stellenweise mehr mit „Alien: Resurrection“ gemeinsam als nur den deutschen Verleihtitel. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Kompliment.

„Jurassic World – Die Wiedergeburt“ nimmt die Geschichte fünf Jahre nach „Jurassic World: Dominion“ wieder auf. Dinosaurier leben auf der Erde nur noch in einer Zone um den Äquator, vereinzelte Exemplare auch noch in menschlichen Siedlungsräumen. Doch den Dinos geht’s nicht gut – wer hätte auch ahnen können, dass das heutige Erdklima für die Raubriesen der Kreidezeit vielleicht etwas zu kalt ist.

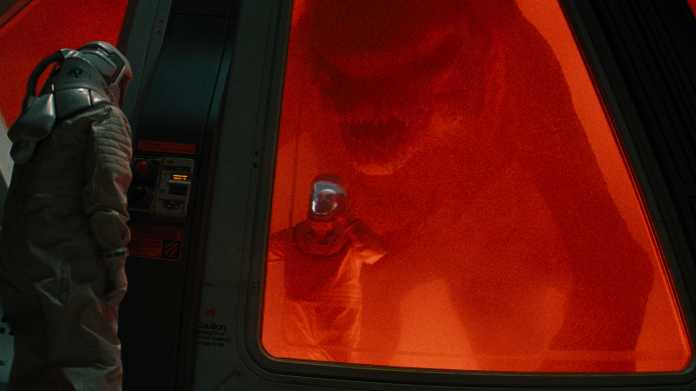

Genetische Experimente an Dinosauriern? Was soll schon schiefgehen.

(Bild: Universal Studios)

Ein paar Exemplare leben noch auf einer kleinen Insel im Pazifik. Darunter solche, die es eigentlich nicht geben dürfte: Sie sind das Ergebnis genetischer Experimente, mit denen skrupellose Wissenschaftler immer neue Attraktionen für den Freizeitpark züchten wollten. Zurückgeblieben sind die, die „zu hässlich oder zu gefährlich“ sind. Was soll schon schiefgehen.

Und so nimmt die Wiedergeburt ihren Lauf: Irgendein Pharma-Konzern hält es für eine prima Idee, aus der DNA einiger Dinosaurier wertvolles Genmaterial zu gewinnen, um Krebs zu heilen oder sowas. Leider funktioniert das nur, wenn man die Proben vom lebenden Exemplar nimmt.

Also heuert der natürlich völlig skrupellose Pharmamanager (Rupert Friend) einen Wissenschaftler (Jonathan Bailey) und ein paar Söldner (Scarlett Johansson, Mahershala Ali) an, die auf die verbotene Insel fahren, um die Proben zu nehmen. Was soll schon groß schiefgehen.

Schief geht erstmal der Segeltörn eines verantwortungslosen Vaters (Manuel Garcia-Rulfo) mit seinen Töchtern, von denen eine noch ihren kiffenden Freund im Schlepptau hat. Von den Söldnern aus der Seenot gerettet, landen alle zusammen auf der Insel mit den Dino-Mutanten. Ab da geht dann noch so einiges schief.

Jurassic Park ist ein Franchise, das alle paar Jahre dieselbe Geschichte erzählt – und damit sehr erfolgreich ist: Die letzten drei Filme der Reihe haben weltweit jeweils über eine Milliarde Dollar eingespielt. Die Dinos ziehen alte und neue Fans in Scharen ins Kino. Und auch „Jurassic World – Die Wiedergeburt“ liefert im Dino-Department verlässlich ab.

Dass sich alle Protagonisten meistens ziemlich idiotisch benehmen und deshalb auf dem Speiseplan der Inselbewohner landen, gehört dazu. Dennoch wirkt dieser siebte Aufguss ziemlich lustlos: Mehr als ein paar alte Klischees sind Drehbuchautor David Koepp (der auch die ersten zwei Teile geschrieben hat) für seine Geschichte und ihre Figuren nicht eingefallen.

Der Wissenschaftler und Scarlett Johansson im Dschungel.

(Bild: Universal Studios)

Und dann ist da noch Scarlett Johansson. Wir sehen, wie sie als „tough cookie“ entschlossen durch den Dschungel stapft und den Tag rettet. Irgendwie bleibt sie dabei immer Scarlett Johansson im Dschungel und schafft es nicht, hinter ihre Rolle zurückzutreten. Man muss ihr zugestehen, dass das Drehbuch ihr nicht viel Raum zur Entfaltung lässt, aber ihre schauspielerische Bandbreite ist nun mal begrenzt.

Jurassic World – Die Wiedergeburt bleibt mit 130 Minuten zeitlich im Rahmen für so einen Blockbuster – und ist trotzdem stellenweise langatmig. Das liegt vor allem an der gestrandeten Seglerfamilie, deren einzige Funktion zu sein scheint, nervige Kids und trotzige Teenies in die Geschichte einzuführen. Das ist die kalte Verwertungslogik Hollywoods: Jede Zielgruppe muss sich angesprochen fühlen. Das Millarden-Boxoffice gibt ihnen Recht.

Das alles ist ein bisschen schade, denn irgendwo unter dieser hochglanzpolierten Blockbuster-Oberfläche steckt ein gradliniger kleiner Monsterfilm – etwa einer ganz ohne nervige Teenies. Regisseur Gareth Edwards hat mit „Monsters“ schon einen eigenwilligen Genrebeitrag sowie einen soliden „Godzilla“ abgeliefert. Vielleicht hätte er mit einem besseren Drehbuch und weniger wirtschaftlichem Druck mehr zu diesem Franchise beitragen können.

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Manchmal sollte man sie einfach ruhen lassen. Das gilt für ausgestorbene Riesenraubtiere ebenso wie für überalterte Hollywood-Franchises.

„Jurassic World – Die Wiedergeburt“ ist ab dem 2. Juli im Kino.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Forschungspreis „Wissen der Vielen“ würdigt wissenschaftliche Leistungen

Der 2023 ins Leben gerufene „Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen Science“ zeichnet herausragende wissenschaftliche Beiträge von Projekten im Bereich Bürgerwissenschaften (Citizen Science) mit Preisgeldern von insgesamt 35.000 Euro aus. Er fördert die Anerkennung von Citizen Science in der Forschung und motiviert Bürgerinnen und Bürger, sich aktiv an wissenschaftlichen Projekten zu beteiligen.

Bei Citizen Science kann jeder Mensch mitmachen. Weltweit laden zahlreiche Projekte aus verschiedenen Lebensbereichen zum Mitforschen ein, viele davon kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jeder kann dabei aktiv an wissenschaftlichen Projekten teilnehmen.

Die besten drei Projekte 2025

Drei zukunftsweisende Projekte gewinnen 2025 den Forschungspreis „Wissen der Vielen“: Ein Team untersucht Birken als Habitat für Baumpilze, ein anderes entwickelt 3D-gedruckte Prothesen für Kinder, und ein drittes schafft eine Plattform für den Austausch zwischen Forschern und DIY-Wissenschaftlern. Die Preisträger erhalten zusammen 35.000 Euro für ihre erstklassigen Arbeiten, die durch Citizen Science – also Wissenschaft mit Bürgerbeteiligung – entstanden sind. Wissenschaft im Dialog und das Museum für Naturkunde Berlin verleihen die Preise im Rahmen des Projekts „mit:forschen!“ zum dritten Mal.

1. Platz

Dr. Dirk Knoche vom Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V. in Finsterwalde (Brandenburg) landete auf dem 1. Platz (Preisgeld: 20.000 Euro) für die Publikation „Gemeinsam die Birke erforschen: Bürgerforschung zum Waldwandel: Wasserhaushalt, Biodiversität & Klimawirksamkeit“. Im Projekt „PlanBirke plus C“ sammelten Citizen Scientists eigenständig Messdaten oder nahmen an Bürgerlabor-Tagen im Wald teil. So verglichen Forscher erstmals den Wasserhaushalt verschiedener Birkenmischwälder in Mitteleuropa. Zudem erfassten sie umfassende Daten zur Kohlenstoffspeicherung – vom Stamm bis zu den Blättern. Ein weiteres zentrales Ergebnis: Die Birke bietet gefährdeten Baumpilzarten in Deutschland einen wichtigen Lebensraum.

2. Platz

Diplom-Wirtschaftsinformatiker Sven Bittenbinder nahm den mit 10.000 Euro dotierten Preis für den zweiten Platz für sein Team mit der Publikation „Research Buddy – From a Framework for Overcoming Language Barriers to the Development of a Qualitative Citizen Science Platform“ entgegen. Die Forschungsarbeit aus der Mensch-Computer-Interaktion zeigt, wie Studierende, Senioren und Forscher gemeinsam technische Anforderungen für eine Citizen-Science-Plattform erarbeiten. Ihr Ergebnis: ein Prototyp einer kollaborativ entwickelten Plattform, die Forschern und Bürgern ermöglicht, Projektideen auszutauschen oder Mitforschende zu finden.

3. Platz

Dr. Melike Şahinol, Soziologin, sicherte sich und dem Team den mit 5000 Euro dotierten dritten Platz mit der Publikation „3D-gedruckte Kinderprothesen als befähigende Technologie? Erfahrungen von Kindern mit Oberkörperunterschieden“. Sie zeigt, wie partizipative Ansätze vulnerable Gruppen erfolgreich in die Technikentwicklung einbinden. Im Fokus steht die Frage, ob 3D-gedruckte Prothesen Kindern neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Dafür arbeitete Şahinol mit Familien, Kindern und Ehrenamtlichen zusammen. Mit einem eigens entwickelten Erkundungs-Toolkit dokumentierten die Kinder ihre körperlichen, emotionalen und sozialen Erfahrungen mit den Prothesen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Prothesen die Identität und soziale Teilhabe der Kinder stärken, aber auch Herausforderungen bei der Nutzung aufzeigen.

Die Preisverleihung findet am 12. November während der Konferenz PartWiss in Leipzig statt. Die Preise sollen die Bürgerwissenschaft würdigen und DIY-Enthusiasten motivieren, aktiv an Forschungsprojekten teilzunehmen. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt unterstützt die Initiative. Weitere Details, auch zu vergangenen Wettbewerben, bietet die Veranstaltungswebseite.

(usz)

Künstliche Intelligenz

Kurz erklärt: Confidential Computing und wie es funktioniert

Die Sicherheitsarchitekturen heutiger IT-Systeme basieren auf einem fundamentalen Vertrauensmodell: Verschlüsselt sind Daten immer dann, wenn sie gespeichert oder übertragen werden – „Data at Rest“ und „Data in Transit“. Während der Verarbeitung liegen sie aber unverschlüsselt im Arbeitsspeicher vor, wo sie ausgelesen werden können – Angreifer bewerkstelligen das zum Beispiel über Seitenkanalattacken.

Confidential Computing schließt diese Lücke mit einer hardwarebasierten Ausführungsumgebung (Trusted Execution Environment, TEE). Sie soll die Daten auch während der Ausführung (Data in Use) vor unbefugtem Zugriff schützen. Das ist insbesondere dann relevant, wenn Cloud-Computing im Spiel ist und es dadurch notwendig wird, dem Cloud-Anbieter zu vertrauen, dass keine sensiblen Daten abfließen.

- Ein Confidential-Computing-fähiger Prozessor kann geschützte Ausführungsumgebungen – Enklaven – erstellen, um den Zugriff auf Daten während ihrer Verarbeitung zu unterbinden.

- Enklaven können weder durch Software- noch durch Hardware-Debugger analysiert werden. Nur der in der Enklave vorhandene Code kann mit den Daten darin interagieren. Zur Verschlüsselung dienen Schlüssel, die direkt in die CPU-Hardware geschrieben sind.

- Enklaven verfügen über Einschränkungen, sowohl in der Funktion als auch in der Performance. Einschlägige SDKs und Frameworks wie SCONE dienen dazu, Software für die entsprechenden Anforderungen aufzubereiten.

Dafür braucht es bestimmte CPUs mit Confidential-Computing-Fähigkeiten. 2015 implementierte Intel die Funktion unter dem Namen SGX (Software Guard Extension) als erster Hersteller in seinen x86-Skylake-Prozessoren. Mittlerweile haben auch andere Hersteller vergleichbare Ansätze – ARM mit TrustZone und AMD mit Secure Processor.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels „Kurz erklärt: Confidential Computing und wie es funktioniert“.

Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen.

Künstliche Intelligenz

TSMC widerspricht Intel-Gerüchten | heise online

Der weltweit größte Chipauftragsfertiger TSMC plant weiterhin keine Partnerschaft mit Intel. Das machte TSMC ein weiteres Mal gegenüber taiwanischen Medien wie Taipei Times klar. Zuvor hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Intel wegen möglicher Investitionen auf TSMC zugegangen sei.

TSMC hat laut eigenen Aussagen niemals Gespräche mit einem anderen Unternehmen über Investitionen oder die Gründung einer gemeinsamen Tochterfirma (Joint Venture) geführt – abseits der bestehenden Joint Ventures in Japan (JASM) und Deutschland (ESMC). Auch soll es keine Gespräche über die Vergabe von Lizenzen oder den Transfer von Technologien gegeben haben.

Dementis häufen sich

Gerüchte und Spekulationen über einen TSMC-Einstieg bei Intel halten sich hartnäckig. Zum Jahresanfang erschienen Berichte, wonach sich die US-Regierung verschiedene Kooperationsmodelle gewünscht hätte. Die Spekulationen gingen so weit, dass TSMC den Betrieb von Intels Halbleiterwerken zur Chipproduktion hätte übernehmen können. Im April folgten Gerüchte über ein Joint Venture. TSMC widersprach stets.

Ausgangslage ist Intels wirtschaftlich schlechte Lage. Insbesondere die Halbleiterwerke machen momentan jedes Quartal Verlust in Milliardenhöhe. Aktuell sucht Intel nach Großinvestoren, um sich mehr Zeit zur Rückkehr in die grünen Zahlen zu verschaffen. Erst sollte die Fertigungsgeneration 18A neue Chipkunden anlocken, inzwischen vertröstet Intel auf den Nachfolger 14A fürs Jahr 2027.

Die US-Regierung ist mit einem Anteil von 9,9 Prozent bei Intel eingestiegen. Dafür hat sie zusätzlich zu vorherigen Subventionen 5,7 Milliarden US-Dollar gezahlt. Der japanische Investor Softbank steigt mit zwei Milliarden Dollar ein. Zudem kommt eine Milliarde durch den Teilverkauf der Automotive-Sparte Mobileye rein, weitere 4,5 Milliarden folgen durch den anstehenden Teilverkauf des FPGA-Designers Altera.

Intels Aktie profitiert derweil deutlich von Investitionsgerüchten. Insbesondere Meldungen über einen Apple-Stieg ließen das Wertpapier kürzlich hochschießen. Seit TSMCs Stellungnahme sank der Wert moderat um etwa zwei Prozent.

(mma)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenFirefox-Update 141.0: KI-gestützte Tab‑Gruppen und Einheitenumrechner kommen