Datenschutz & Sicherheit

KI in Asylverfahren birgt erhebliche Risiken

Wenn Asylverfahren mit sogenannter Künstlicher Intelligenz bearbeitet werden, entstehen erhebliche Risiken für die Grundrechte der Betroffenen, das stellt der wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments in einem Bericht fest. Dennoch würden immer mehr KI-basierte Technologien in dem Bereich eingesetzt. Asylverfahren sollen so schneller, mit weniger Aufwand und ohne Vorurteile abgeschlossen werden.

Der wissenschaftliche Dienst stellt in dem Bericht jedoch fest, dass KI-Technologien Ungenauigkeit, Voreingenommenheit, Diskriminierung, Verfahrensbeeinflussung und Datenschutzrisiken mit sich bringen. Sie kämen nur den Behörden zugute und würden dabei die Position der Asylbewerber*innen im System schwächen.

Was für KI-Technologien werden benutzt?

Im Bericht werden KI-Systeme aufgeführt, die europaweit genutzt werden. Auch Deutschland nutzt bereits einige davon. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) verwendet beispielsweise ein KI-System, welches dazu trainiert ist, Dialekte zu erkennen, um so die Herkunft der Menschen festzustellen, die Asyl beantragen. Mit der KI-Technologie soll die Bestimmung des Herkunftslandes vereinfacht werden, besonders wenn keine Nachweise vorliegen. Das Herkunftsland und die dort drohende Art der Verfolgung haben Auswirkungen auf die Entscheidung im Asylverfahren.

Außerdem nutzt Deutschland technische Systeme zur Analyse von Handydaten. Antragstellende ohne anerkannte Ausweisdokumente müssen ihr Handy zur Durchsuchung den Behörden übergeben, damit ihr Antrag bestehen bleibt. Ein Computer erstellt einen Bericht aus allen Daten auf dem Handy, die Rückschlüsse auf das Herkunftsland ermöglichen: Vorwahlen eingespeicherter Handynummern, verwendete Sprachen in Nachrichten oder gespeicherte Standortdaten von Fotos. Wenn ein Anwalt des BAMF entscheidet, dass der Bericht notwendig ist für die Feststellung des Herkunftslandes, können Sachbearbeiter*innen diese analysierten Daten einsehen.

Grundrechte können nicht gewahrt werden

In seinem Bericht fasst der wissenschaftliche Dienst einen Bericht der europäische Agentur für Grundrechte (FRA) zusammen. Diese warnte bereits 2020, dass mehrere Grundrechte asylsuchender Menschen aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union bei der Verwendung von KI-Systemen durch die Behörden gefährdet würden. Dazu gehören die Würde des Menschen (Artikel 1), die Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 7), der Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8), die Gleichheit vor dem Gesetz und Nichtdiskriminierung (Artikel 20-21), das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht (Artikel 47) und das Recht auf eine gute Verwaltung (Artikel 41).

Menschen, die in der EU Asyl beantragen, fliehen meist vor Verfolgung und können sterben, wenn sie keinen Schutz bekommen. Der Bericht warnt davor, die folgenschwere Entscheidung über die Schutzbedürftigkeit mithilfe von Datenanalysen durch KI-Systeme zu treffen, da die Technologie nicht so verlässlich sei, wie sie wirke.

KI ist nicht neutral

Die Qualität einer KI ist nur so gut, wie die Qualität der Trainingsdaten. Nur eine KI, die mit sehr vielen Daten trainiert worden ist, kann aussagekräftige Ergebnisse liefern. Für jedes Herkunftsland müssen ausreichend Daten vorhanden sein. Jedoch fehlen meist Daten, so der Bericht. Auch seien die Trainingsdaten nicht gleichmäßig verteilt, sondern gefärbt durch vermehrt auftretende Herkunftsländer. Entsprechend seien Ergebnisse der KI-Systeme nicht aussagekräftig genug für Entscheidungen mit potenzieller Todesfolge, besonders bei Herkunftsländern, zu denen wenig Daten zur Verfügung stehen.

Zusätzlich treffen KI-Systeme Entscheidungen über Asylverfahren, die auf vorausgegangenen menschlichen Entscheidungen basieren. Vorurteile in menschlichen Entscheidungen würden dabei von den Systemen erlernt und repliziert. Wenn diese auch mit Daten von KI-beeinflussten Entscheidungen trainiert werden, reproduzierten sich die Vorurteile immer weiter. Somit sei die KI-Technologie, so der Bericht, eben nicht der vorgesehene unvoreingenommene Entscheidungsträger.

Daten sind eben auch nur Daten

Darüber hinaus weist die FRA darauf hin, dass die KI-Systeme etwas anhand der Daten entscheiden sollen, was logisch nicht unbedingt zusammenhängt. Nimmt man das Dialekterkennungssystem aus Deutschland als Beispiel, bedeutet ein Dialekt aus einer bestimmten Region nicht unbedingt eine Herkunft aus der Region und auch nicht die entsprechende Nationalität.

Deswegen müsse von Mitarbeiter*innen der zuständigen Behörden beachtet werden, dass die KI-Systeme keine klaren Ergebnisse liefern würden. Als Ergebnis würden sie nur Wahrscheinlichkeiten ausspucken, die auf unzureichenden Daten beruhen würden. Dazu käme die hohe Fehlerquote der KI-Systeme. Das Dialekterkennungssystem, welches das BAMF nutzt, ordnet zwei von zehn asylsuchenden Menschen mit arabischem Dialekt und fast drei von zehn asylsuchenden Menschen mit persischem Dialekt das falsche Herkunftsland zu. Menschen tendieren dazu, Technologien blind zu vertrauen, besonders einem intransparenten KI-System. Der Bericht weist auf das Risiko hin, dass Fehler eines KI-Systems den Verdacht einer Fehlbehauptung von Antragstellenden bestätigen könnten.

Ein faires Verfahren ist nicht sichergestellt

Auch wenn mit den Ergebnissen der KI-Systeme reflektiert umgegangen werde und sie nur in unterstützender Funktion genutzt würden, bestünden große Risiken. Aus juristischer Sicht sei die Fairness des Verfahrens beeinflusst. Als Schutz vor Diskriminierung und Fehlentscheidungen müssen alle Asylanträge objektiv, unvoreingenommen und individuell begutachtet werden.

Eine KI, die aus vorausgegangenen Entscheidungen lernt und so ihre Aussagen trifft, ist nicht objektiv und unvoreingenommen. Dazu generalisiere eine KI, wobei individuelle Besonderheiten jedes einzelnen Falles nicht mehr genug Beachtung fänden.

Ebenfalls juristisch wichtig ist die Möglichkeit eine Entscheidung im Asylverfahren anzufechten. Stütze sich diese Entscheidung aber auf die angebliche Neutralität der Technologie, kann ein Anfechten schwierig werden. Asylbehörden sind dazu verpflichtet, Entscheidungen ausreichend zu begründen, damit Bewerber*innen die nächsten rechtlichen Schritte einleiten können. Eine KI-unterstützte Entscheidung ließe sich durch die Intransparenz der Technologie schwer erklären, weshalb das Verfahren undurchsichtig und komplexer werden würde. Zentral stellt der wissenschaftliche Dienst des EU Parlaments fest, dass sich die Integration von KI in den Asylprozess gegen die Asylbewerber*innen richtet und nur für die Behörden einen Vorteil darstellt.

Abschließend wirft das Briefing Datenschutzbedenken auf, die durch die Einspeisung persönlicher Daten in KI-Systeme entstünden. Bei der Menge von personenbezogenen Daten, die durch KI-Systeme verarbeitet werden, könnte eine Datenschutz-Folgeabschätzung erforderlich werden, um festzustellen ob ein derart großer Eingriff in den Datenschutz verhältnismäßig ist.

Trotz Bedenken grünes Licht für KI-Systeme in Asylanträngen

Obwohl der aufgegriffene Report der FRA bereits 2020 Risiken bei KI-Systemen zur Unterstützung bei Asylansträgen festgestellt hat, werden KI-Systeme weiter in den Asylprozess integriert. Trotz der Gefahren für die Grundrechte versäumt die 2024 verabschiedete KI-Verordnung der EU, die KI-Nutzung für Asylverfahren zu regulieren und Risiken zu beseitigen. Stattdessen gelten die Transparenzregelungen der Verordnung speziell in den Bereichen der Migration und des Asyls nicht.

Datenschutz & Sicherheit

Google Chrome: Kritische Sicherheitslücke in Webbrowser

Im Webbrowser Google Chrome haben die Entwickler eine Sicherheitslücke geschlossen, die als kritisches Risiko eingestuft wurde. Wer den Browser einsetzt, sollte sicherstellen, die jüngste Version zu nutzen.

In der Versionsankündigung bleibt Google bekannt schmallippig zu den Details der Schwachstelle. Es handelt sich um einen „Use after free“-Fehler, bei dem der Programmcode auf Ressourcen zugreift, die bereits freigegeben wurden und somit undefinierte Inhalte aufweisen. Dieser Fehler findet sich im WebGL-Render-Backend Angle (CVE-2025-9478 / EUVD-2025-25822, noch kein CVSS, Risiko laut Google jedoch „kritisch„). Der CVE-Eintrag verrät immerhin, dass Angreifer aus dem Netz einen Speicherfehler auf dem Heap etwa mit sorgsam präparierten HTML-Webseiten missbrauchen können – oftmals gelingt darüber das Einschleusen und Ausführen von Schadcode, was aufgrund des Schweregrads auch hier anzunehmen ist.

In den Versionen Google Chrome 139.0.7258.158 für Android, 139.0.7258.154 für Linux sowie 139.0.7258.154/.155 für macOS und Windows haben die Entwickler die Schwachstelle ausgebessert. Das Update steht nun zum Download bereit.

Versionsprüfungen

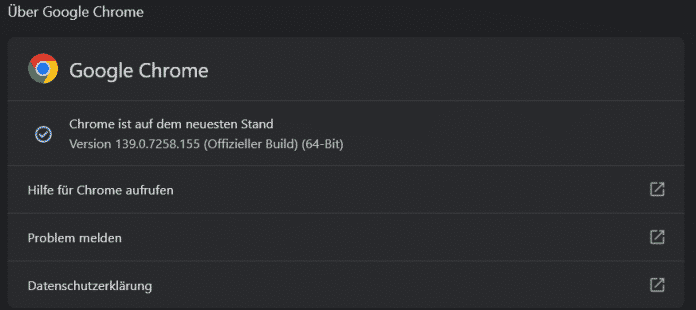

Ob die aktuelle Fassung des Webbrowsers läuft, verrät der Versionsdialog. Der öffnet sich nach Klick auf das Symbol mit drei aufgestapelten Punkten rechts von der Adressleiste. Dort geht es weiter über „Hilfe“ – „Über Google Chrome“.

Der Versionsdialog von Google Chrome zeigt den aktuell laufenden Softwarestand an. Gegebenenfalls startet er die Aktualisierung.

(Bild: heise medien)

Bei Verfügbarkeit von aktualisierter Software startet das auch den Update-Prozess. Unter Linux ist dafür die distributionseigene Softwareverwaltung zuständig. Unter Android steht die Aktualisierung im Google Play Store bereit – jedoch nicht sofort für alle Smartphones. Die Lücke betrifft das Chromium-Projekt und dürfte somit darauf fußende Software wie den Microsoft-Edge-Browser ebenfalls anfällig machen. Dafür dürfte in Kürze ebenfalls ein Update bereitstehen, das Nutzerinnen und Nutzer zeitnah installieren sollten.

Zuletzt musste Google Mitte Juli eine bereits attackierte Schwachstelle im Chrome-Webbrowser abdichten.

(dmk)

Datenschutz & Sicherheit

Elektronische Fußfesseln sollen Täter*innen auf Abstand halten

Künftig sollen Familiengerichte bundesweit elektronische Fußfesseln anordnen können, um gewaltsame Täter*innen auf Abstand zu halten. Auf das Vorhaben hatte sich die schwarz-rote Regierung bereits im Koalitionsvertrag geeinigt. Nun hat das Justizministerium einen Gesetzentwurf vorgelegt.

Die Fußfessel soll dabei helfen, Annäherungsverbote durchzusetzen, etwa bei häuslicher Gewalt. Die Geräte haben einen GPS-Sender und werden am Bein befestigt, beispielsweise bei einem gewaltsamen Ex-Partner. Sobald er sich etwa einer bedrohten Ex-Partnerin nähert, soll ein Alarm ausgelöst werden.

Eine solche Maßnahme gibt es bereits in einzelnen Bundesländern sowie in Spanien. Deshalb ist oft die Rede vom „spanischen Modell“. Die Ampel-Regierung hatte Ende 2024 eine bundesweite Regelung auf den Weg gebracht, aber nicht beschlossen. Fachleute lehnen die elektronische Fußfessel zwar nicht ab, verweisen aber auf den weitaus größeren Handlungsbedarf beim Gewaltschutz.

Elektronische Fußfesseln: So soll das ablaufen

Die Grundlage für elektronische Fußfesseln ist das Gewaltschutzgesetz. Es soll Menschen schützen, die bereits Gewalt erfahren haben, etwa Partner*innen oder Kinder. Demnach können Familiengerichte Täter*innen verbieten, sich einer Person erneut zu nähern. Die Fußfessel soll das nach Plänen des Justizministeriums kontrollieren und weitere Übergriffe durch einen Alarm verhindern.

Nicht nur Täter*innen sollen einen Peilsender bekommen. Auch zu schützende Personen können – auf eigenen Wunsch – ein Empfangsgerät tragen. Dann erhalten sie selbst eine Warnung, sobald der angeordnete Mindestabstand unterschritten wird.

Kommt es zu einem Alarm, landet er bei einer zentralen Anlaufstelle, etwa der HZD (Hessische Zentrale für Datenverarbeitung) oder der GÜL (Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder). Dort müssen die Angestellten je nach Kontext eine Entscheidung treffen: Ist es ein technischer Fehlalarm? Sollten Täter*in oder Opfer kontaktiert werden? Muss die Polizei direkt vor Ort einschreiten?

Das Justizministerium rechnet damit, dass die Fußfesseln vor allem bei Partnerschaftsgewalt zum Einsatz kommen; also bei Menschen, die aktuell in einer Beziehung sind oder sich getrennt haben. Möglich sein sollen Fußfesseln allerdings auch im Eltern-Kind-Verhältnis, bei Stalking oder Konflikten unter Nachbar*innen.

Die Anordnung für elektronische Fußfesseln soll zunächst für sechs Monate gelten und sich danach beim Familiengericht um jeweils drei Monate verlängern lassen. Eine Strafandrohung soll verhindern, dass Täter*innen die Fußfessel ablehnen, entfernen oder zerstören. Das geplante Strafmaß ist eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

Kritik am begrenzten Nutzen

Die zentrale Kritik an elektronischen Fußfesseln ist ihr begrenzter Nutzen. So rechnet das Justizministerium selbst aufgrund bisheriger Erfahrungen damit, dass die elektronische Fußfessel bei jährlich 160 Fällen zum Einsatz kommt.

Allerdings gab es im Jahr 2023 rund 256.000 dokumentierte Fälle häuslicher Gewalt in Deutschland. Das entspricht in etwa einem neuen Fall alle zwei Minuten. Besonders betroffen sind Frauen. Sie machen mehr als zwei Drittel der Betroffenen aus. 155 Frauen sind 2023 durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet worden.

Auf Anfrage von netzpolitik.org zeigt sich der Verein Frauenhauskoordinierung skeptisch zu den Plänen für Fußfesseln. Der Verein unterstützt die bundesweit 280 Frauenhäuser und mehr als 285 Fachberatungsstellen. „Bevor neue Maßnahmen eingeführt werden, sollten die bereits geltenden Rechtsinstrumente voll ausgeschöpft werden“, schreibt eine Sprecherin. So würden Richter*innen und Polizist*innen die Frauen nicht immer ernst nehmen; bei Verfahren würden gründliche Prüfungen fehlen.

Nur ein Bruchteil der Bewohnerinnen von Frauenhäusern (10 Prozent) würde überhaupt Anträge nach dem Gewaltschutzgesetz stellen. „Es bräuchte nicht nur mehr Personal, sondern vor allem intensiv und besser geschultes Personal – bei Polizei, Gerichten und Jugendämtern“, schreibt die Sprecherin.

Der oft zitierte Vergleich mit dem spanischen Modell greife zu kurz. „Dort werden gewaltbetroffene Frauen ganz anders begleitet – mit kontinuierlichen Kontrollanrufen, Polizeibesuchen und engmaschiger Überwachung der Gefährdungslage“, erklärt die Sprecherin. Diese Infrastruktur fehle in Deutschland vollständig.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Ähnliche Kritik übte der Deutsche Juristinnenbund (djb) zu einem ähnlichen Gesetzentwurf der Union aus dem Jahr 2024. Der Einsatz der Fußfessel sei nur „eine situationsbezogene, kurzfristige Form der Prävention“, heißt es in einer 15-seitigen Stellungnahme. Weder würde die Maßnahme die Ursachen der Gewalt adressieren, noch langfristigen Schutz gewähren. Nur selten könnten von Gewalt betroffene Frauen und Kinder eine Wohnung alleine nutzen. Das heißt: Vielen fehlt die Möglichkeit, einfach so auf Abstand zum Täter zu gehen. Das Fazit der Jurist*innen: Der flächendeckende Ausbau von Beratungsstellen und Schutzunterkünften sei „unabdingbar“.

Wie viel Geld ist dem Staat der Gewaltschutz wert?

Dass elektronische Fußfesseln allein nicht genügen, ist dem Justizministerium offenbar bewusst. Der Gesetzentwurf sieht weitere Maßnahmen zum Gewaltschutz vor. So sollen Familiengerichte auch Täter*innen zu Anti-Gewalt-Trainings verpflichten können. Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten soll das neue Gesetz zudem überprüft werden. Weitere Maßnahmen seien geplant, teilt das Ministerium mit, etwa im Sorge- und Mietrecht.

Zum Nutzen der Maßnahmen äußert sich das Justizministerium teils irreführend. In der Pressemitteilung zum Gesetzentwurf heißt es etwa: „Die Justiz soll häusliche Gewalt besser verhindern können“ und „Jeder Fall von häuslicher Gewalt ist einer zu viel.“ Aber die vorgeschlagenen Maßnahmen – Fußfesseln und Anti-Gewalt-Trainings – greifen erst, nachdem es bereits zu Gewalt gekommen ist. Nur wenn Betroffene die Ressourcen haben, Hilfe beim Familiengericht zu suchen, können die Neuerungen weitere Gewalt verhindern.

Der Knackpunkt beim Gewaltschutz sind die Kosten. Wie viel Geld ist es dem Staat wert, Menschen, insbesondere Frauen, vor Gewalt zu schützen? Immer wieder beklagen Fachleute: Es gebe nicht genug Hilfe für alle, die Hilfe benötigen; die Finanzierung sei unsicher. Schätzungen zufolge fließen ins Hilfesystem aus Schutzeinrichtungen und Beratungsstellen jährlich rund 270 Millionen Euro. Nötig seien allerdings 1,6 Milliarden Euro, wie der Verein Frauenhauskoordinierung festhält. Zum Vergleich: Für die neuen, elektronischen Fußfesseln rechnet das Justizministerium mit jährlich laufenden Kosten von rund 11 Millionen Euro.

Eine weitere konkrete Hochrechnung liefert der Verein Frauenhauskoordinierung in seiner bundesweiten Statistik für das Jahr 2023. Demnach gebe es in Deutschland rund 7.700 Plätze in Frauenhäusern; benötigt würden aber rund 21.000. Das heißt, der Bedarf ist nur zu rund einem Drittel gedeckt.

Im Februar hatten sich Bundestag und Bundesrat auf ein Gewalthilfegesetz geeinigt. Darin steht ein Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt für Frauen und ihre Kinder. Für die Umsetzung wurde den Ländern viel Zeit eingeräumt: Der Anspruch soll erst 2032 in Kraft treten.

Datenschutz & Sicherheit

„Passwort“ Folge 39: Vielfältiges Versagen in Redmond und andere News

Die sommerliche Urlaubszeit ist vorbei und die Hosts des Passwort-Podcasts machen sich gut erholt an die nächsten Folgen. Vom berüchtigten Sommerloch bemerken sie wenig: Gleich drei Folgen könnten sie mit den gesammelten Inhalten auf einen Schlag füllen.

Zunächst widmen Sylvester und Christopher sich einer Studie, die kürzlich auf der Security-Konferenz Black Hat vorgestellt wurde. Die großangelegte Untersuchung an einem kalifornischen Universitätsklinikum mit fast 20.000 Mitarbeitenden ergab, dass jährliche Awareness-Schulungen und Phishing-Tests per E-Mail praktisch wirkungslos sind. Christopher hatte eine Vorabversion der Studie bereits im vergangenen November unter die Lupe genommen und berichtet von den ernüchternden Ergebnissen.

Die weltgrößte CA Let’s Encrypt kann es gar nicht erwarten, ihr Verfahren zur Zertifikatsdokumentation umzustellen. Sie möchte ihre „Certificate Transparency Logs“ so schnell wie möglich vollständig vom alten Verfahren nach RFC 6962 auf die neuen „Static Logs“ umbauen und überschlägt sich in ihrer Ankündigung förmlich. Der Zeitplan war zunächst so knapp gewählt, dass offenbar auch die Browserhersteller nicht hinterherkamen.

Und dann war da noch Microsoft. Der Softwarehersteller aus Redmond hatte in den Sommermonaten mit einer haarsträubenden Lücke in seiner Kollaborationsplattform Sharepoint zu kämpfen – und Nutzer wie Redakteure mit dem eigenwilligen Verhalten rund um die Fehlerbehebung. Da ließen sich Patches mit einem simplen „/“ aushebeln, notwendige Konfigurationsänderungen wurden nicht automatisch ausgeführt und zu allem Überfluss ist Microsofts Kommunikationsstrategie auch maximal verwirrend. Das war sie auch bei einem aktuellen KI-Fehler, der zu unvollständigen Compliance-Protokollen führte. Aus Sicht des meldenden Sicherheitsforschers und auch nach Meinung der Hosts Christopher und Sylvester gab es auch in diesem Fall an der Reaktion des Konzerns einiges auszusetzen.

Die neueste Folge von „Passwort – der heise security Podcast“ steht seit Mittwochmorgen auf allen Podcast-Plattformen zum Anhören bereit.

(cku)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 1 Woche

Entwicklung & Codevor 1 WochePosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Social Mediavor 1 Woche

Social Mediavor 1 WocheRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 3 MonatenPhilip Bürli › PAGE online