UX/UI & Webdesign

Konkurrenzanalyse – Kenne Deine Wettbewerber und sei besser

Nur wer den Wettbewerb kennt, kann besser sein als er – aber die genau analysiert man seine Konkurrenz? Das erfährst du in diesem Artikel.

Eine Konkurrenzanalyse, manchmal auch auch Wettbewerbsanalyse genannt, ist der Prozess, bei dem du deine Mitbewerber gründlich unter die Lupe nimmst.

Und ja, das klingt fast wie Stalken – aber im Business ist das völlig legal und extrem wertvoll!

Stell dir vor, du sammelst systematisch Infos darüber, was deine Konkurrenten besonders gut (und nicht so gut) machen. So findest du ihre Stärken und Schwächen heraus, analysierst ihre Strategien und schaust dir an, wie du dich von ihnen abheben kannst.

Im Kern geht es darum, einen detaillierten Vergleich zu ziehen:

Wo stehst du im Vergleich zur Konkurrenz? Was macht dich besonders, und wo gibt es vielleicht noch Luft nach oben?

Hier kommt die Konkurrenzanalyse ins Spiel.

Sie hilft dir nicht nur, deinen Markt besser zu verstehen, sondern auch deine eigene Position zu stärken. Vielleicht entdeckst du eine neue Nische oder identifizierst eine Schwäche bei der Konkurrenz, die du gezielt für dich nutzen kannst.

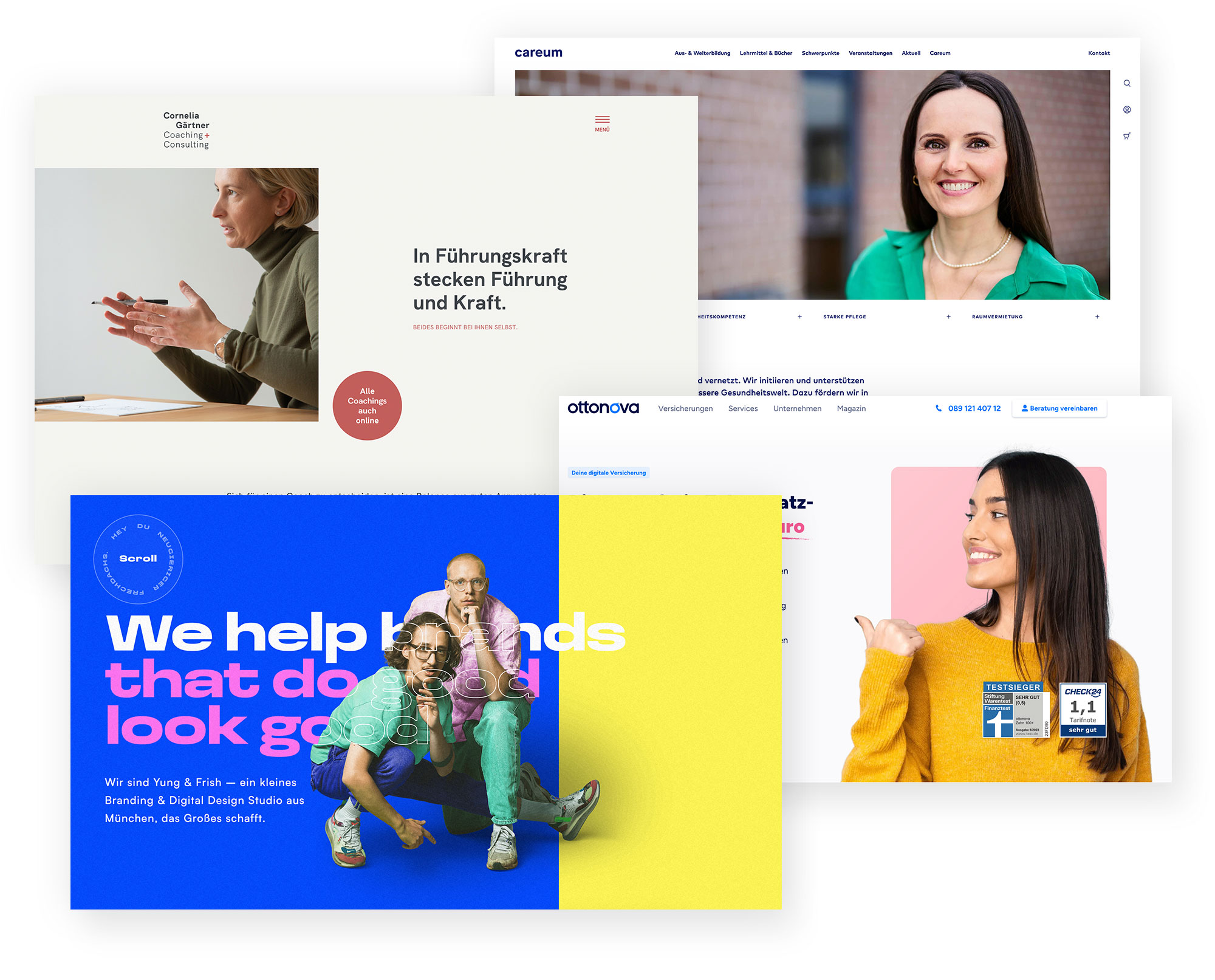

Praxis-Beispiele:

Aber nicht nur für dich selber ist es interessant, sondern auch für deine Kunden!

Wie treten diese auf, wie wirken deren Websites, welche Inhalte haben diese, wie sieht das Design aus, wie modern und „trendig“ sind die Online-Auftritte?

Wenn dies gut analysiert wird, lassen sich Rückschlüsse auf die eigene Umsetzung, wie bspw. einen Website-Relaunch ziehen.

Was ist eine Konkurrenzanalyse?

Eine Konkurrenzanalyse ist der strategische Prozess, bei dem du deine Mitbewerber unter die Lupe nimmst, um ihre Stärken, Schwächen und Marktstrategien zu verstehen.

Ziel ist es, wertvolle Einblicke zu gewinnen, die dir helfen, dein eigenes Angebot zu verbessern und Wettbewerbsvorteile aufzubauen. Durch die Analyse erkennst du, wie du dich klar von der Konkurrenz abheben kannst und welche Chancen im Markt auf dich warten.

Ein weiterer Vorteil:

Die Konkurrenzanalyse zeigt dir Trends auf und ermöglicht es dir, frühzeitig auf Veränderungen im Markt zu reagieren.

Denn die Erkenntnisse aus der Analyse bieten dir nicht nur eine Momentaufnahme, sondern auch wertvolle Hinweise für deine zukünftige Strategie. Ob du gerade erst ein Start-up gründest oder dein Unternehmen schon etabliert ist…

Wofür eine Konkurrenzanalyse?

Die Konkurrenzanalyse ist so ein bisschen das geheime Ass im Ärmel jedes erfolgreichen Unternehmens.

Denn klar:

Um dich im Markt behaupten zu können, musst du wissen, mit wem du es zu tun hast.

Aber eine Wettbewerbsanalyse liefert dir viel mehr als nur ein bisschen Info über die anderen. Sie zeigt dir, wie du deine eigene Strategie feinschleifen kannst, um die Konkurrenz auszustechen und dich im Markt zu positionieren.

Egal ob für Produktentwicklung, Marketing oder Vertrieb – eine gut gemachte Konkurrenzanalyse ist wie ein Leitfaden, der dich dabei unterstützt, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Praxis-Beispiele:

Hast du zum Beispiel herausgefunden, dass ein Wettbewerber auf Social Media besonders stark ist, dann könnte das für dich bedeuten, dass du deine eigene Online-Strategie neu denken solltest. Oder du findest heraus, dass deine Konkurrenten fast identische Produkte anbieten – eine perfekte Gelegenheit, um dein Alleinstellungsmerkmal zu betonen!

Doch nicht nur das:

Die Konkurrenzanalyse hilft dir auch, Marktchancen frühzeitig zu erkennen und Risiken zu minimieren.

Eine regelmäßige Konkurrenzanalyse ist kein Luxus, sondern ein Muss

Wenn du weißt, was die Konkurrenz macht und vorhat, kannst du proaktiv handeln und dich vorbereiten – zum Beispiel, indem du rechtzeitig auf neue Trends reagierst oder Schwachstellen in deinem Angebot ausbesserst.

Kurz gesagt:

Eine regelmäßige Konkurrenzanalyse ist kein Luxus, sondern ein Muss, um langfristig erfolgreich zu bleiben und den entscheidenden Schritt voraus zu sein!

Wer sind Deine Konkurrenten?

Ein wichtiger erster Schritt in der Konkurrenzanalyse ist es, herauszufinden, wer deine Konkurrenten eigentlich sind.

Dazu unterscheidest du grundsätzlich zwischen direkten, indirekten und potenziellen Konkurrenten.

Alle drei Gruppen spielen eine wichtige Rolle in der Analyse, denn sie decken unterschiedliche Bedrohungen und Chancen für dein Unternehmen auf.

Direkte Konkurrenten:

Die offensichtlichen Gegner

Direkte Konkurrenten sind die, die dir vermutlich als Erstes einfallen, wenn du an Konkurrenz denkst.

Das sind die Unternehmen, die ähnliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten, sich an dieselbe Zielgruppe wenden und häufig sogar in derselben Region aktiv sind.

Praxis-Beispiel:

Dein Kunde betreibt eine Gärtnerei, dann zählen andere Gärtnereien in der Stadt, im Einzugsgebiet zu den direkten Konkurrenten. Die Angebote dieser Konkurrenten ähneln deinem eigenen und sprechen die gleichen Kunden an. Hier sollte genau hingeschaut werden, um zu verstehen, wie sie ihre Kunden gewinnen und welche Faktoren für ihren Erfolg entscheidend sind – das kann zeigen, wo sich dein Kunde möglicherweise abheben kann.

Indirekte Konkurrenten:

Die versteckten Herausforderer

Indirekte Konkurrenten sind oft etwas schwerer zu identifizieren, da sie nicht exakt das Gleiche anbieten wie du (oder dein Kunde).

Sie bedienen aber ähnliche Kundenbedürfnisse und sprechen damit teilweise die gleiche Zielgruppe an.

Praxis-Beispiel:

In unserem Beispiel der Gärtnerei könnte ein indirekter Konkurrent ein Supermarkt sein, der Gartenbedarf verkauft – auch wenn dies nicht sein Hauptgeschäft ist. Der Supermarkt mag preislich überlegen sein, kann jedoch in der Beratung und Auswahl nicht mithalten.

Indirekte Wettbewerber sind besonders wichtig, weil sie unerwartete Alternativen für die Zielgruppe bieten können, denen man sich vielleicht bewusst stellen muss.

Potenzielle Konkurrenten:

Die zukünftigen Spieler

Neben den bereits etablierten Wettbewerbern solltest du immer ein Auge auf potenzielle Konkurrenten haben.

Das sind Unternehmen, die sich aktuell vielleicht noch in einer anderen Branche oder in einer anderen Region bewegen, aber das Potenzial haben, in deinen Markt einzutreten.

Gründe dafür können eine Markterweiterung oder eine Produktionserweiterung sein.

Praxis-Beispiel:

Ein großer Hersteller von Baumaterialien könnte sich dazu entscheiden, auch Gartenprodukte anzubieten, weil sie über ähnliche Produktionsanlagen verfügen. Ein weiteres Szenario ist die sogenannte Vorwärts- oder Rückwärtsintegration, wenn Lieferanten oder Kunden entscheiden, deinen Markt direkt zu bedienen.

Die Analyse:

Wo liegen ihre Stärken und Schwächen?

Wenn du die relevanten Konkurrenten identifiziert hast, geht es daran, ihre Stärken und Schwächen zu untersuchen:

Was machen sie gut, wo haben sie vielleicht Lücken, und was kannst du daraus lernen?

Ein bewährter Ansatz ist es, dir für die stärksten 3 – 5 Konkurrenten die Marktvorteile, besonderen Kundenangebote und Alleinstellungsmerkmale genauer anzusehen. Diese qualitative Wettbewerbsanalyse hilft hilft dir, strategisch zu planen und Marktchancen gezielt für dich zu nutzen.

Schaue dir bei den stärksten 3 – 5 Konkurrenten die Marktvorteile, besondere Kundenangebote und Alleinstellungsmerkmale genauer an.

Die Ergebnisse dieser umfassenden Konkurrenzanalyse, oft auch als Wettbewerbsanalyse bezeichnet, liefern dir wertvolle Einblicke, die du direkt in deinen Businessplan oder deine Unternehmensstrategie einfließen lassen kannst.

Was soll bei der Konkurrenzanalyse untersucht werden?

Eine fundierte Konkurrenzanalyse ist mehr als nur ein schneller Vergleich mit den Mitbewerbern.

Es geht darum, den Markt und die Wettbewerber so genau zu durchleuchten, dass du Stärken und Schwächen identifizierst, die dir wertvolle Chancen und potenzielle Risiken aufzeigen.

Hier sind die wichtigsten Bereiche, die bei einer Konkurrenzanalyse untersucht werden sollten:

1. Unternehmensprofil und Marktposition

Am Anfang steht ein genauer Blick auf das Unternehmensprofil der Wettbewerber. Hier analysierst du Unternehmensgröße, Standort(e), Unternehmensgeschichte und Eigentumsverhältnisse.

Diese Infos geben dir Einblicke in die strategische Ausrichtung und mögliche Interessenkonflikte. Auch die Marktposition der Konkurrenten ist entscheidend:

Welche Marktanteile haben die größten Player? Sind sie Marktführer oder Nischenanbieter?

Diese Fragen helfen dir, die Bedeutung und das Gewicht der Wettbewerber im Markt richtig einzuschätzen und deine eigene Position zu reflektieren.

2. Produktportfolio und Serviceangebot

Ein genauer Vergleich der Produkte und Dienstleistungen ist unverzichtbar. Hierbei untersuchst du die Produktpalette, deren Qualität, Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale.

Stelle dir dabei Fragen wie:

Welche Zusatznutzen bieten die Wettbewerber? Gibt es spezielle Produkteigenschaften oder Servicestandards, die den Kunden einen Vorteil bieten?

Der Vergleich der Produkte hilft dir nicht nur, eigene Schwächen zu erkennen, sondern auch, neue Ansätze für dein eigenes Angebot zu finden.

3. Preisgestaltung und Absatzkanäle

Die Preispolitik deiner Konkurrenten sagt viel über ihre Marktstrategie aus.

Sind ihre Produkte im Premium- oder im Low-Cost-Bereich angesiedelt? Welche Rabattstrukturen und Sonderangebote gibt es?

Eine Analyse der Preise und der genutzten Absatzwege (stationärer Handel, E-Commerce, etc.) zeigt dir, wie Wettbewerber ihre Zielgruppen erreichen und wie flexibel sie auf Marktveränderungen reagieren können. Durch diese Analyse entdeckst du vielleicht auch, welche Preisspielräume du selbst nutzen könntest, um im Markt wettbewerbsfähiger zu sein.

4. Marketingstrategien und Kundenbindung

Ein Blick auf die Marketingstrategie der Konkurrenz hilft dir zu verstehen, wie Wettbewerber ihre Produkte positionieren.

Nutzt die Konkurrenz Social Media, Online-Marketing, klassische Werbung oder vielleicht Influencer-Marketing?

Eine Analyse der genutzten Kanäle und ihrer Kommunikationsstrategien (zum Beispiel in der Kundenbindung) kann dir aufzeigen, wie sie ihre Marke im Markt verankern und welche Zielgruppen sie ansprechen.

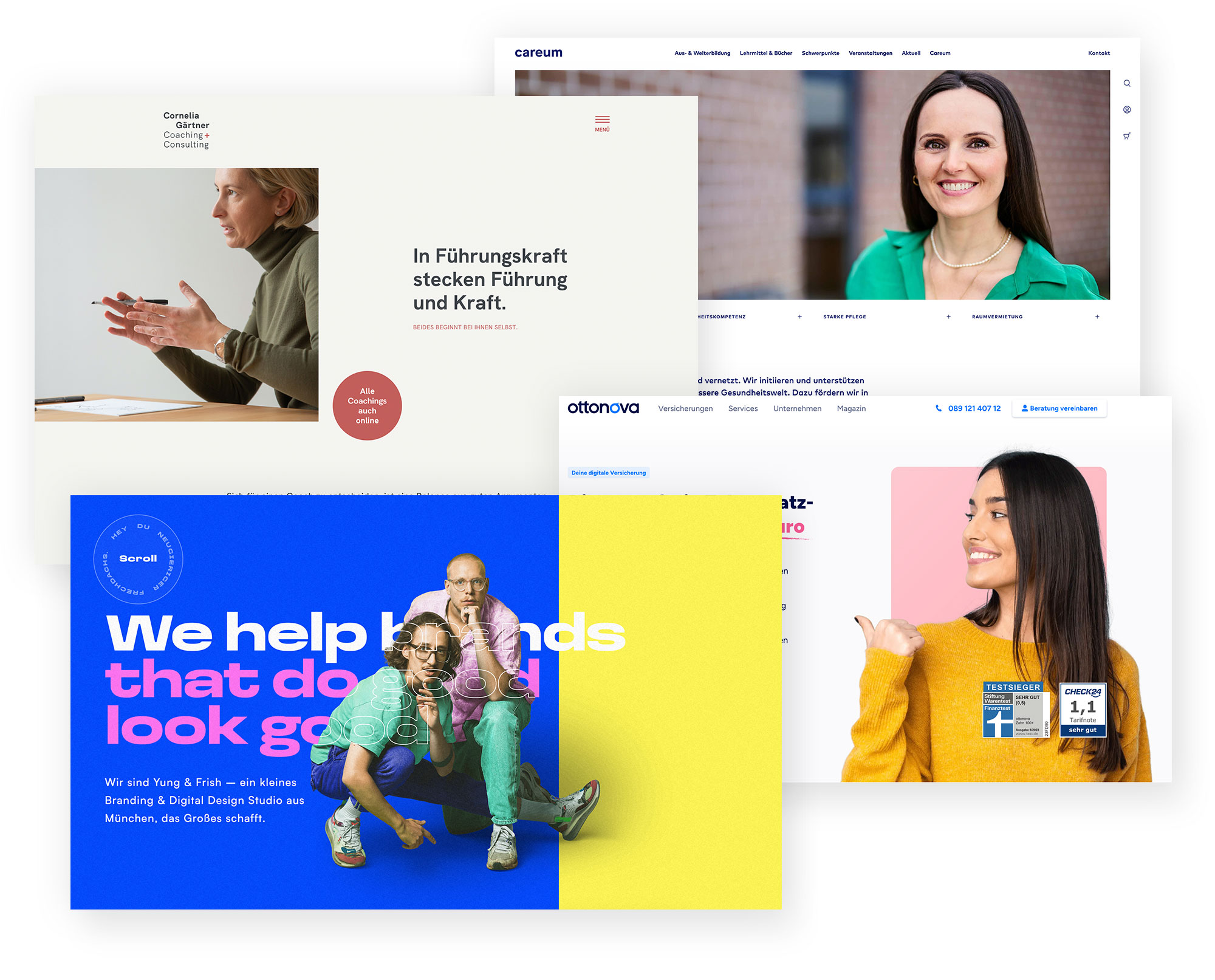

5. Online-/Website-Analyse

Im digitalen Zeitalter ist eine gründliche Analyse der Online-Aktivitäten der Wettbewerber essenziell. Hier erfährst du, wie die Konkurrenz im Web aufgestellt ist und welche Strategien sie online verfolgen.

Website-Präsenz und Nutzererfahrung

Zunächst solltest du die Website deiner Konkurrenten unter die Lupe nehmen. Dabei achtest du auf die allgemeine Struktur, das Design, die Nutzerfreundlichkeit und die Ladegeschwindigkeit.

Diese Aspekte zeigen dir, wie benutzerorientiert die Konkurrenten ihre Websites gestalten und ob sie auf Trends wie Mobile-First oder intuitive Navigation setzen. Auch der Einsatz von Technologien wie Chatbots, Personalisierung oder einer effizienten Suchfunktion kann Wettbewerbsvorteile bieten, die du für dich nutzen kannst.

Content-Strategie und Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Die Inhalte auf den Websites der Konkurrenz verraten dir viel über deren Positionierung:

Welche Themen werden abgedeckt? Gibt es einen Blog oder News-Bereich?

Die Analyse der verwendeten Keywords und der SEO-Strategien (wie Meta-Tags, interne Verlinkungen und Ladezeiten) zeigt, auf welche Suchbegriffe und Inhalte sie optimieren. SEO-Tools wie Ahrefs oder SEMrush helfen dir, diese Informationen zu sammeln und auch die organischen und bezahlten Keywords zu sehen, mit denen sie auf Google & Co. werben.

Social Media-Präsenz und Interaktion

Wie präsent ist die Konkurrenz auf Social Media?

Plattformen wie Facebook, Instagram, LinkedIn oder Twitter geben dir Einblicke in ihre Content-Strategie und Interaktionen mit der Zielgruppe.

Analysiere, wie oft sie posten, wie viele Follower und Interaktionen sie haben und welche Inhalte gut ankommen. Diese Informationen zeigen dir, welche Plattformen in deiner Branche besonders relevant sind und welche Art von Inhalten das Interesse der Zielgruppe weckt.

Suchmaschinenmarketing (SEM)

Auch das Suchmaschinenmarketing der Wettbewerber kann dir wertvolle Hinweise geben. Über Tools wie Google Ads Transparency oder den Google Ads-Planer kannst du herausfinden, welche bezahlten Keywords die Konkurrenz nutzt und wie intensiv sie in Suchmaschinenwerbung investiert.

Dies gibt Aufschluss darüber, welche Keywords besonders wichtig sind und wo eventuell Lücken in der Strategie der Konkurrenten liegen, die du für dich nutzen kannst.

6. Kundenperspektive und Image

Wie nehmen Kunden die Wettbewerber wahr?

Rezensionen, Testimonials und Kundenbewertungen auf Plattformen wie Google Reviews, Trustpilot oder Branchenforen geben dir authentisches Feedback zur Kundenzufriedenheit und zeigen, welche Aspekte besonders gelobt oder kritisiert werden.

Diese Analysen helfen dir zu erkennen, wo die Konkurrenz ihre Stärken und Schwächen hat – wichtige Hinweise, um deine eigenen Angebote oder Services gezielt zu verbessern.

Eine umfassende Konkurrenzanalyse deckt also zahlreiche Faktoren ab, die dir ein ganzheitliches Bild von der Wettbewerbssituation und den Strategien deiner Mitbewerber bieten.

Nutze diese Informationen, um deine eigene Marktposition kontinuierlich zu verbessern und gezielt Wettbewerbsvorteile zu entwickeln.

Umsetzung der Konkurrenzanalyse am Beispiel einer Zahnarzt-Website

Stellen wir uns vor, du betreibst eine Zahnarztpraxis und möchtest mit deiner Website potenzielle Patienten anziehen und gleichzeitig gegen die lokale Konkurrenz bestehen.

Eine gezielte Konkurrenzanalyse hilft dir dabei, die Stärken und Schwächen deiner Konkurrenten zu erkennen und die eigene Online-Präsenz strategisch darauf auszurichten.

Hier ist ein Beispiel für die Umsetzung einer Konkurrenzanalyse für eine Zahnarzt-Website:

1. Bestimmung der Wettbewerber

Im ersten Schritt wird definiert, wer die relevanten Wettbewerber sind. Dazu zählen:

- Direkte Konkurrenten:

Andere Zahnarztpraxen in derselben Stadt oder Region, die ähnliche Dienstleistungen anbieten, wie allgemeine Zahnheilkunde, ästhetische Zahnmedizin oder Kieferorthopädie. - Indirekte Konkurrenten:

Zahnkliniken oder Zahnzentren, die zusätzliche spezialisierte Leistungen anbieten oder durch ihre Größe einen besonders günstigen Preis bieten können. - Potenzielle Konkurrenten:

Ketten oder Investoren-geführte Zahnarztpraxen, die ihre Dienstleistungen überregional ausweiten und eventuell bald auch in deiner Stadt aktiv sein könnten.

2. Analyse des Unternehmensprofils der Wettbewerber

Um das Unternehmensprofil der Konkurrenz zu erfassen, schaust du dir an, wie groß die Praxis ist, welche Standorte sie betreibt und ob sie vielleicht Teil eines größeren Netzwerks ist. Bei einer großen Praxis, die vielleicht über eine Filiale verfügt, besteht eine stärkere Konkurrenz, weil sie durch ihre Kapazitäten eventuell längere Öffnungszeiten und mehr Dienstleistungen anbieten kann.

Beispiel:

Eine große Zahnarztkette bietet an zwei Standorten in der Stadt flexible Termine an, sogar abends und samstags. Dies könnte für dich als kleinerer Anbieter eine Herausforderung darstellen und lässt die Frage offen, wie du deine Praxis zeitlich attraktiver gestalten könntest, um potenzielle Patienten zu binden.

3. Produktportfolio und Serviceangebote der Konkurrenten

Hier analysierst du die angebotenen Leistungen und fragst dich:

Was bieten die anderen Praxen, das besonders gefragt ist?

Schauen sie in die Richtung moderner Technologien wie Zahnimplantate oder unsichtbare Zahnspangen (Aligner)? Bieten sie bestimmte Zusatzleistungen an, wie professionelle Zahnreinigung oder ästhetische Zahnmedizin?

Beispiel:

Eine Konkurrenzpraxis bietet Bleaching und unsichtbare Zahnspangen prominent auf der Website an. Diese Leistungen sind sehr beliebt und könnten dir Patienten abwerben, wenn du keine vergleichbaren Angebote hast. Um deine Praxis attraktiv zu halten, könntest du ebenfalls in ästhetische Zahnmedizin investieren oder zumindest entsprechende Inhalte auf deiner Website hervorheben.

4. Preisgestaltung und Angebote

Ein Blick auf die Preisstruktur der Konkurrenz zeigt dir, in welchem Preissegment sie sich bewegt und ob es spezielle Rabatte oder Pakete gibt, die Patienten anlocken könnten.

Bei Zahnarztpraxen sind Preisinformationen oft nicht ganz so transparent wie in anderen Branchen, daher kann es hilfreich sein, die Kommunikation der Angebote und die Anzahl der Anfragen auf Plattformen wie Jameda oder Google Reviews zu verfolgen.

Beispiel:

Eine Praxis wirbt mit einem „Neupatienten-Angebot“, das eine vergünstigte Erstuntersuchung inklusive Zahnreinigung beinhaltet. Solche Pakete könnten auch für deine Praxis sinnvoll sein, um neue Patienten anzulocken und die Hemmschwelle für einen Erstbesuch zu senken.

5. Analyse der Online-Präsenz und Website-Optimierung

Die Website ist oft das erste, was potenzielle Patienten von deiner Praxis sehen. Eine gründliche Analyse der Websites der Konkurrenten ist daher essenziell. Dabei können die folgenden Faktoren analysiert werden:

- Website-Struktur und Navigation:

Wie übersichtlich und ansprechend ist die Website aufgebaut? Findet man sofort die wichtigsten Infos wie Kontaktdaten, Öffnungszeiten und angebotene Leistungen? - Ladezeiten und mobile Optimierung:

Gerade für die mobile Suche ist eine schnelle, optimierte Website wichtig. - Design und Nutzerfreundlichkeit:

Eine moderne und einladende Gestaltung der Website wirkt professionell und vermittelt Vertrauen.

Beispiel:

Eine konkurrierende Praxis hat eine sehr benutzerfreundliche Website mit klaren Kontaktinformationen, Online-Buchungsoptionen und einem ansprechenden Design. Vielleicht könntest du eine ähnliche Online-Terminbuchung in dein System integrieren, um die Bequemlichkeit für deine Patienten zu erhöhen.

6. Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Damit deine Praxis bei Google und anderen Suchmaschinen sichtbar wird, ist SEO ein zentraler Bestandteil der Analyse.

Hier schaust du dir an:

- Welche Keywords die Konkurrenz verwendet: Sind sie stark bei Begriffen wie „Zahnarzt [Stadtname]“ oder „professionelle Zahnreinigung“?

- Ob die Konkurrenz über Blogartikel oder Ratgeber-Seiten zusätzliche Inhalte anbietet, die die Sichtbarkeit verbessern.

Beispiel:

Ein Konkurrent hat einen Blog auf der Website, auf dem er regelmäßig über Zahnpflege, Zahnarztangst oder die neuesten Trends in der Zahnmedizin informiert. Durch regelmäßige Blogbeiträge könntest du ebenfalls mehr Sichtbarkeit erlangen und dich gleichzeitig als Experte positionieren.

7. Social Media und Online-Rezensionen

Auch die Social-Media-Präsenz der Wettbewerber kann aufschlussreich sein. Bietet eine Praxis informative Posts oder zeigt sie Bilder von zufriedenen Patienten? Sind sie aktiv auf Plattformen wie Instagram oder Facebook, um ihre Praxis zu präsentieren? Zudem sind Online-Bewertungen ein wichtiger Indikator für die Patientenzufriedenheit und -bindung.

Beispiel:

Ein Konkurrent nutzt Instagram, um die Praxis und das Team vorzustellen und dadurch eine persönliche Bindung zu potenziellen Patienten aufzubauen. Gleichzeitig erhält die Praxis auf Jameda viele positive Bewertungen und bedankt sich dort öffentlich für das Feedback. Du könntest dir überlegen, deine Bewertungen auf Jameda zu pflegen und zusätzlich auf Social Media aktiver zu sein, um deine Reichweite zu steigern.

8. Kundenfeedback und Image

Die Bewertungen und das Kundenfeedback deiner Konkurrenten geben dir wertvolle Einblicke, was die Patienten gut finden und wo sie Schwachstellen sehen. Lies dir die Bewertungen durch und analysiere, welche Aspekte besonders gelobt werden und wo Verbesserungspotenzial besteht.

Beispiel:

Patienten loben bei einer Konkurrenzpraxis die Freundlichkeit des Teams und die kurzen Wartezeiten. Gleichzeitig kritisieren sie die begrenzten Sprechzeiten. Diese Information kannst du nutzen, um deine eigenen Stärken herauszustellen oder an eventuellen Schwächen gezielt zu arbeiten.

Fazit: Ergebnis und Optimierungsansätze

Die Konkurrenzanalyse zeigt dir nun genau, wo deine Wettbewerber gut aufgestellt sind und wo Lücken bestehen. Für eine Zahnarztpraxis könnte sich daraus zum Beispiel ergeben:

- Einführung eines Blogs, um Fachthemen abzudecken und SEO zu stärken

- Ausbau der Online-Bewertungen und aktiveres Feedback-Management

- Modernisierung der Website mit Online-Terminbuchung und intuitiver Benutzerführung

Diese Schritte helfen dir, die eigene Praxis erfolgreich online zu positionieren und dir langfristig einen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

Konkurrenzanalyse – Dein Booster für den Erfolgs-Feinschliff!

Eine Konkurrenzanalyse ist mehr als nur ein kurzer Blick auf die Website des Nachbarn. Sie ist dein Insider-Guide, um den Markt besser zu verstehen und herauszufinden, was du noch besser machen kannst!

Von der Frage, „Wer sind eigentlich meine Mitbewerber?“ bis hin zur genauen Analyse ihrer Preise, Services und Online-Strategien – hier erfährst du alles, was du brauchst, um die Nase vorn zu haben.

Hast du erstmal die Stärken und Schwächen deiner Konkurrenten durchleuchtet, geht’s ans Eingemachte:

Welche Ideen und Tricks kannst du für dein eigenes Business übernehmen oder sogar noch besser machen?

Vielleicht bringt dir ein Blog oder ein neuer Social-Media-Auftritt den entscheidenden Vorteil, oder du findest heraus, dass deine Preise einen kleinen Feinschliff vertragen könnten.

Die Wettbewerbsanalyse ist ein wertvolles Tool, um deine Marktposition langfristig zu sichern.

Und denk dran: Die Konkurrenzanalyse ist keine einmalige Sache. Der Markt verändert sich ständig, und auch deine Mitbewerber schlafen nicht. Also, bleib am Ball! Regelmäßige Checks helfen dir, frühzeitig auf Trends und neue Strategien zu reagieren, sodass du immer gut gerüstet bist, wenn die Konkurrenz wieder einen Schritt nach vorne macht.

Kurz gesagt:

Mit einer kontinuierlichen Konkurrenzanalyse sicherst du dir den klaren Blick nach vorn – und bleibst für deine Kunden das spannendste Angebot im Markt!

UX/UI & Webdesign

Koto rebranded Lyft › PAGE online

Lyft war seit jeher das leuchtend pinke Anti-Uber. Jetzt aber ist der Fahrdienst-Vermittler von Studio Koto mit seinem ersten Rebranding seit mehr als 10 Jahren versehen worden. Das wirkt sehr fein und setzt dennoch entscheidende Akzente.

- 3 Monate unbegrenzter Zugriff auf alle PAGE+ Inhalte

- PAGE-Update-Newsletter

- 3 x PAGE Impuls

- 1 PAGE Magazin frei Haus und digital als E-Paper

- Digitales Heftarchiv bis 2012

- Zusätzlich mehr als 100 eDossiers zu Spezialthemen

- Newsletter Daily und Weekly

UX/UI & Webdesign

AI, soziale Verbindungen, Influencing › PAGE online

Auch wenn die Mittelschicht verhalten konsumiert, gibt es Chancen für Marken. Dafür muss man sich die Bereiche näher anschauen, in die aktuell gerne investiert wird. Hier gibt es einige Impulse.

UX/UI & Webdesign

Alles so schön zentrisch hier! – Was bedeutet „optische Mitte“, und welche Gestaltungsgrundlagen kommen heutzutage im Kommunikations- und Informationsdesign zur Anwendung?

Optische Mitte, Symmetrie, Asymmetrie und Achsen sind in der Gestaltung elementare Gestaltungsprinzipien. Diese beeinflussen maßgeblich, inwieweit wir Objekte, Zeichen und Designs als harmonisch, ausgewogen und ästhetisch ansehen, auch ob wir jemand anderen als schön empfinden.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters, heißt es. Eine Redewendung, die einen Trugschluss birgt: die Existenz von objektiven Kriterien und übergreifenden, universellen Maßstäben wird dabei ausgeblendet. Ästhetik ist nicht völlig relativ. Welche Rolle hierbei Symmetrie spielt, auch welche wahrnehmungspsychologische Faktoren im Design im Zusammenhang mit der optischen Mitte und im Hinblick auf das Empfinden von Ausgewogenheit einen Einfluss haben, darum soll es in diesem Artikel gehen.

Der nachfolgende Text verhält sich asymmetrisch, gemessen an Normen der heutigen Informationsgesellschaft, denn er ist unüblich lang. Ein gewisses Durchhaltevermögen wird dem Leser also abverlangt, vor allem ein scharfer Blick. Bevor wir uns mit konkreten Designs beschäftigen, ist es notwendig zunächst die Gestaltungsgrundlagen zu kennen und zu verstehen.

Symmetrie

Warum ist Symmetrie wichtig? Symmetrie entspricht einer klaren, einfachen Struktur, die das Gehirn leichter verarbeitet und als angenehm empfindet. Symmetrische Formen und Zeichen interpretieren wir als Ordnung, Stabilität und Ruhe, auch als Gesundheit (Biologie). Bei der Einteilung von Flächen in links, rechts, oben, unten und mittig spielt die selbst-bezogene Raumvorstellung des Menschen eine wesentliche Rolle. „Der Mensch macht sich selbst zum Maß seiner Wahrnehmung“ 1. Wir empfinden Symmetrie als harmonisch, da diese auf uns selbst verweist und uns als Individuum bestätigt (Abb. Mensch als Bezugspunkt).

Wenn im Design, in der Grafik, in der Fotografie Objekte als zentrisch dargestellt werden sollen, ist die mathematische Symmetrie nicht entscheidend. Vielmehr geht es in der Gestaltung darum, einen visuellen Eindruck von Symmetrie zu erzeugen. Entscheidend ist, wie es wahrgenommen wird, nicht wie es ist. Was als symmetrisch, harmonisch und ausgewogen wahrgenommen wird, ist verschieden. Auch das Empfinden der optischen Mitte ist individuell verschieden.

Optische Mitte

Eine optische Mitte ist keine objektive Größe, sondern ein wahrnehmungspsychologischer Kompromiss, der für möglichst viele Menschen eine ausgewogene, harmonische Wirkung erzeugen soll. Es geht bei der Bestimmung der optischen Mitte um eine Lösung, die konsensfähig ist.

Im Kommunikations- und Informationsdesign wird empfohlen, wichtige Gestaltungselemente eher an der optischen Mitte als an der geometrischen Mitte zu platzieren, um so ein harmonisch ausgewogenes Gesamtbild zu erzeugen. Je nach Objekt und Format können optische Mitte und geometrische Mitte identisch sein (Beispiel Zielscheibe) – in vielen Fällen jedoch unterscheiden sich diese.

Die optische Mitte betrifft beide Achsen, die horizontale wie die vertikale, jedoch nicht im gleichen Maße. In Bezug auf die vertikale Achse müssen Objekte häufiger händisch positioniert werden. Dies hat wahrnehmungspsychologische Gründe.

In der vertikalen Achse gilt:

Geometrisch mittig platzierte Objekte wirken in einem umgebenden Format (A4, Smartphone im Porträtmodus, u.a.), als seien sie aus der Mitte nach unten verschoben, obwohl sie geometrisch perfekt zentriert sind.

Je höher das Format, um so stärker der Effekt.

Der wahrnehmungspsychologische Grund hierfür ist folgender: Das menschliche Orientierungssystem nutzt die Schwerkraftrichtung als Hauptbezugspunkt im Raum. Da Schwerkraft immer nach unten wirkt, sind wir evolutionär darauf geprägt, den unteren Bereich als den stabilen Boden wahrzunehmen. Wissenschaftler vermuten, dass die Gravitation auch der Grund dafür ist, weshalb wir die Länge von vertikalen Objekten grundsätzlich überschätzen (Horizontal-vertikal Täuschung).

In der horizontalen Achse gilt:

Geometrisch zentrisch platzierte Objekte können, je nach Form, in einem umgebenden Format so wirken, als seien sie aus der Mitte verschoben, obwohl sie geometrisch perfekt zentriert sind. Ein geometrisch zentrisch platziertes Dreieck in einem Kreis wirkt optisch nach links verschoben (siehe Abb. unten). In diesem konkreten Fall wird die optische Ausrichtung dadurch erleichtert, dass sich der Mittelpunkt des gleichseitigen Dreiecks sehr leicht durch das Einzeichnen von Winkelhalbierenden ermitteln lässt (blaue Linien). Da die Kreisfläche nach oben und unten begrenzend wirkt, ist der so ermittelte Mittelpunkt des Dreiecks im Prinzip gleichbedeutend mit der optischen Mitte.

Außerdem gilt für beide Achsen:

Je unregelmäßiger die Form des Objektes, umso stärker der Effekt. Das menschliche Auge tut sich sehr schwer, wenn es darum geht, bei unregelmäßigen Objektformen die exakte Mitte zu finden. Ein achsensymmetrisches Objekt erfordert bei der Gestaltung in der Regel eine geringere Verschiebung, mitunter keine.

Eine Headline, die in Versalien gesetzt ist, bedarf in der Regel, bedingt durch die geringere Unregelmäßigkeit von Versalien, auch einer geringeren Verschiebung als eine Headline, die in Gemischtschreibweise gesetzt ist.

Das umgebende Format beeinflusst die Wahrnehmung des Objektes. Wie auch andere umgebende Objekte die Wahrnehmung eines Objektes beeinflussen (Ebbinghaus’sche-Täuschung).

Dasselbe Objekt kann in Abhängigkeit vom Hintergrund heller oder dunkler erscheinen (Simultankontrast), und somit den Effekt ebenfalls beeinflussen. Innerhalb der Gestaltpsychologie ist dokumentiert, dass bei der Perzeption von grafischen Zeichen und Symbolen viele verschiedene Faktoren und Gestaltgesetze eine Rolle spielen.

Soweit die Gestaltungsgrundlagen. Nachfolgend wird auf die unterschiedlichen Designdisziplinen eingegangen.

Schriftgestaltung

In der Typographie gibt es unzählige Methoden und Techniken, um auf mikro- und makrotypographischer Ebene für ein harmonisches Schriftbild zu sorgen: Überhang (Overshoot), Unterschneidung (Kerning), Ligaturen, Laufweite, Strichstärkenkontrast, Inktrap, und vieles mehr. So werden beispielsweise vertikale Striche (Stems) oft minimal dicker gestaltet als die horizontalen Striche (Bars), damit beide optisch gleich kräftig wirken. Im Typolexikon und unter typografie.info wird in aller Ausführlichkeit auf die vielen Facetten der Schriftgestaltung eingegangen. Kurt Weidemann hat die Vertikalen im Logo der Deutschen Bahn minimal dicker angelegt als die Horizontalen. Die Grundlage hierfür bildet auch in diesem Fall die Gestaltpsychologie.

Doch Logogestaltung ist eine eigene Designdisziplin. Es wäre ein Fehler, wie es KI-Sprachmodelle vielfach tun, wie sich im Rahmen der Recherche zu diesem Artikel gezeigt hat, Bedingungen, Regeln, Anforderungen und Ziele aus einem Teilbereich in einen anderen zu übertragen. Auch deshalb, weil KI-Sprachmodelle wie ChatGPT, GoogleGemini und Perplexity nach wie vor sehr viel Unsinn produzieren, wodurch sie entscheidend zur Verbreitung von Desinformation beitragen, soll mit diesem Artikel der Versuch der Klarstellung unternommen werden.

Denn es ist so: Während bei der Gestaltung von Schriftzeichen die harmonische Eingliederung in ein Alphabet, in ein Font-System im Vordergrund steht, liegt der Fokus bei der Gestaltung eines Logos auf dessen individuellem Ausdruck. Im Kontext Logodesign spielen Prägnanz, Individualität, Emotionalisierung und Story-Telling eine viel größere Rolle. Mit dem Design eines Logos sind ganz andere Ziele verknüpft.

Typologos wie jene von Coca-Cola oder Tempo sind mehr als ein reiner Textkorpus. Ein Typologo hat eine über das geschriebene Wort hinaus gehende semiotische Bedeutung – es repräsentiert etwas: eine Marke. Logos haben eine kommunikative Qualität. Sie werden (von der Erstwahrnehmung einmal abgesehen) weniger wie ein Wort gelesen, sondern mehr wie ein bildhaftes Zeichen erfasst und wahrgenommen, zumeist flüchtig, als Repräsentant einer Marke.

Um die Unterschiedlichkeit der Disziplinen an einem konkreten Beispiel zu veranschaulichen: Bei der Wortmarke des finnischen Glasherstellers Iittala ließen sich die Zeichenzwischenräume unter dem Gesichtspunkt der Schriftgestaltung zweifellos harmonisieren. Doch eben jene unregelmäßigen, geradezu verstörend unruhig wirkenden Zeichenzwischenräume sind es, die der Wortmarke Unverwechselbarkeit verleihen, und die den künstlerischen Anspruch der Marke Iittala artikulieren, und diesen im Visuellen bestätigen. So wie in der Musik eine Pause einem Ton Ausdruckskraft verleiht, ist es im Design der Zwischenraum, der einem Zeichen (Linie, Buchstabe, Farbfläche, u.a.) Geltung und Bedeutung verschafft.

Das bewusste Spiel mit Unregelmäßigkeiten wie auch die gezielte Asymmetrie können in der Gestaltung ungemein effektvoll sein, im Design ebenso wie in der Architektur oder in der Kunst. So wie die ineinander gelegten Hände des Arnolfini-Brautpaares (Jan van Eyck, 1434), leicht rechts der Mittelachse versetzt, Spannung erzeugen und die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen. Auch das von Paula Scher im Jahr 1995 entworfene Plakat „The Public Theater“ ist deshalb besonders aufmerksamkeitsstark, weil die Gestaltung den gezielten Bruch mit traditionellen Gestaltungsprinzipien wie Symmetrie, Goldener Schnitt, Raster und Achsen beschreibt und dabei tradiertes Harmonieverständnis auf die Probe stellt.

Unregelmäßigkeiten und Asymmetrien im Logodesign

Auch andere namhafte Grafikdesigner, etwa Saul Bass oder Paul Rand, haben für ihre Designs oft asymmetrische Kompositionen gewählt. Das Logo von Continental Airlines (Saul Bass, 1968) besteht nicht, wie so viele andere Airline-Logos, aus einem Kreis als Grundform, sondern aus einer Ellipse. Zudem ist die Bildmarke nicht achsensymmetrisch, obwohl sie dem Anschein nach so wirkt.

Auch Paul Rand, der unter anderem Logos für IBM, UPS und ABC entworfen hat, stattete 1959 das Logo von Westinghouse Electric (Abb. unten links) mit mehreren Unregelmäßigkeiten aus: der Ring ist auf der linken Seite dicker; zudem sind die An- und Abstriche im W minimal verschoben. Das Zeichen ist also nicht zu 100 Prozent achsensymmetrisch.

- Westinghouse Logo, Quelle: Westinghouse

- Starbucks Sirene, Quelle: Starbucks

100 Prozent achsensymmetrisch ist auch die Sirene im Starbucks-Logo nicht (Abb. oben rechts). Die Kontur der Nase unterscheidet sich minimal links- und rechtsseitig der Mittelachse. Verleiht die rechtsseitig längere Schattenkontur der Figur eine natürlichere Anmutung, ein menschlicheres Antlitz? Würden einheitliche Schattenkonturen die Qualität und den Ausdruck des Zeichens verschlechtern? Dies mag jeder für sich bewerten.

Zwei Logos mit versteckten, kaum wahrnehmbaren Unregelmäßigkeiten. Inwieweit derlei Unregelmäßigkeiten dafür sorgen können, dass eine Form einen harmonischeren Ausdruck erhält, ist fraglich. Hinzu kommt, dass die Details schon bei der üblichen Darstellungsgröße eines Logos (App-Symbol, Website, Briefpapier) kaum zur Geltung kommen.

Auch bei dem kürzlich hier im dt vorgestellten Logo der Verbraucherzentrale wurde die Binnenform, das V, absichtlich leicht nach rechts verschoben (siehe Logo-Konstruktion). Die Anpassung diene, so die Erklärung seitens der Verbraucherzentrale, der „optischen Zentrierung in der Gesamtkombination mit der Wortmarke“. Der Umstand, dass das verschobene V auch in der alleinstehenden Verwendung der Bildmarke beibehalten wird, begründet die Pressestelle der Verbraucherzentrale damit, dass „die Bildmarke insbesondere im digitalen Einsatz (z. B. in Social Media) häufig zusammen mit Text dargestellt“ wird. Die leichte Verschiebung unterstütze demnach auch dort die visuell ausgeglichene Gesamtwirkung. Doch kann ein Design dies leisten? Die Begründung ist wenig plausibel.

Aufgrund der hohen Anzahl von Medienanwendungen, Touchpoints und Anwendungskontexten, die im Rahmen von Markenkommunikation heutzutage bestehen, lassen sich die zahlreichen Kombinationen, bestehend aus Logo plus Textumfeld, unmöglich in der beschriebenen Weise harmonisieren. In einigen Fällen ist die „Verbraucherzentrale“-Wortmarke rechts der Bildmarke platziert, mal steht der Name darunter, mal ist der Name einzeilig, mal zweizeilig, mal in schwarz gehalten, mal in weiß (siehe Screen). Zudem sind Abstände, Farbschemata und Typographie unterschiedlich. All diese Bedingungen können darüber hinaus durch Anwender individuell angepasst werden (Schriftgrößen, Dark-Mode, Zoom, etc.).

Diese Unterschiedlichkeit und Varianz gilt es bei der Gestaltung von Logos sicherlich im Hinterkopf zu haben. Allerdings ist es weder technisch möglich diese Varianz auszugleichen, quasi über eine Art Framework, das eine adaptive, kontextsensitive Bildmarke passend zum Umfeld ausspielt –, noch gibt es ein Design, das über eine derartige Qualität verfügt, dass es diese Varianz ausgleichen könnte. Kein wie auch immer manipuliertes Logodesign vermag diese Varianz zu harmonisieren. Design kann vieles leisten, doch nicht alles.

Tatsächlich sind gestalterisch in dieser Weise frisierte Logos verbreiteter als man annehmen könnte. Beispielsweise ist auch das Volkswagen-Logo 2 nicht zu 100 Prozent achsensymmetrisch. Auch an der Target-Bildmarke, im Prinzip eine 100 Prozent symmetrische Form, wurde Hand angelegt und die Symmetrie moduliert (Abb. unten). Wer das Bullseye richtig ins Visier nimmt, wird erkennen: dies ist gar kein Kreis!

- VW Logo – original und gespiegelt, Bildquelle: Volkswagen, Bildmontage: dt

- Target Logo – original und gespiegelt, Bildquelle: Target Corporation, Bildmontage: dt

Die Verschiebungen sind minimal. Beim VW-Logo ist der Ring auf der linken Seite etwas stärker, dafür sind die Anstriche von V und W etwas dünner. Beim Target-Logo sind der weiße Ring und die rote Kreisfläche innen minimal seitlich verschoben und verbogen.

Auch vom Mercedes-Stern sind Logoversionen in Umlauf, bei denen Stern- und Ringform in ähnlicher Weise seitlich verschoben dargestellt sind. Im Brand-Design-Hub von Mercedes wie auch im Webauftritt unter mercedes-benz.de ist ein 100 Prozent achsensymmetrisches Stern-Signet hinterlegt – auf mehreren Facebook-Profilen sowie im Geschäftsbericht 2024 kommt hingegen eine Version mit minimal verschobenen Zacken zum Einsatz. Erst in stark vergrößerter Darstellung sind die Abweichungen zu erkennen. An dieser Stelle muss betont werden, dass es sich hierbei keinesfalls um eine Art von Darstellungsfehler oder technischem Defekt handelt, verursacht durch Bildkompression oder Dateikonvertierung. Die Logos wurden mit Absicht in der dargestellten Form gestaltet.

Schön zentrisch, schön symmetrisch

Um zu verstehen, was es mit derlei Unregelmäßigkeiten innerhalb von Bildmarken auf sich hat, müssen wir auf den oben genannten Aspekt zurückkommen: Wir empfinden Symmetrie als harmonisch. Doch 100 Prozent perfekte Symmetrie kann auch unheimlich wirken, bezogen auf den menschlichen Körper und das Gesicht. Im Rahmen von anatomischen Studien wurde festgestellt: je symmetrischer ein Körper aufgebaut ist, desto positiver wird dieser bewertet 3. Als schön und gesund wird angesehen, wer ein möglichst symmetrisches Gesicht hat. Auffällige Asymmetrien werden als Zeichen von Erkrankung gedeutet. Perfekte Symmetrie gibt es in der Anatomie allerdings nicht.

Und dieser Aspekt spielt in unterschiedliche Designdisziplinen mit hinein, die Natur gewissermaßen zum Vorbild nehmend. Das Ergebnis sind mikroskopisch kleine Abweichungen, die das Gesamtbild einer als symmetrisch angesehenen Form in positiver Weise unterstützen sollen. Das menschliche Gehirn sucht nach Mustern, und ist in der Lage fehlende Elemente imaginär zu ergänzen – so können wir Konturen sehen, wo keine sind (Scheinkonturen). Paul Rand, einer der einflussreichsten und profiliertesten Gestalter seiner Zeit, war zudem der Meinung, dass eine perfekte Symmetrie zu offensichtlich wäre 4.

Dahinter steht eine Designphilosophie, die nach Rands Verständnis dem Betrachter ein „intellektuelles Vergnügen“, eine Art ästhetische Befriedigung bietet. Otl Aicher, der nicht nur ein akribischer, detailversessener Gestalter war sondern darüber hinaus als Designtheoretiker in der Entwicklung des modernen Designs in Deutschland eine Schlüsselrolle einnimmt, hat ebenfalls an die unter seiner Leitung entstandenen Werke eine philosophische Dimension geknüpft, auch eine moralische. Aicher bezeichnete Symmetrie als „Syntax der Macht“, in Anspielung auf die Architektur von Repräsentationsbauten, wie jene des Weißen Hauses.

Menschen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was ästhetisch, schön, harmonisch ist. Die Wissenschaft kann bestimmte Muster und Faktoren identifizieren, die bei der Wahrnehmung von Designs eine Rolle spielen. Doch inwieweit eine solche von Gestalterhand herbeigeführte Symmetriemodulation einen positiven Effekt auf die Wahrnehmung eines Logos hat, dürfte schwierig zu ermitteln sein. Hinzu kommt, dass die benannten wahrnehmungspsychologische Faktoren innerhalb der Designwelt unterschiedlich, teils gegensätzlich ausgelegt und interpretiert werden. Im Westinghouse-Logo ist der Ring links dicker, während die Ringdicke bei VW und Target in der Höhe variiert.

Vielleicht, so eine These, hat man in den 1960er-, 1970er-Jahren, in einer Zeit, in der die Disziplinen Branding und Corporate Design immer noch in den Kinderschuhen steckten, namhaften Gestaltern mehr Vertrauen und Glauben geschenkt. Design ist heute demokratischer – Wissen und Werkzeuge sind jederzeit verfügbar. Zudem sind die Anforderungen im Bereich der Markenkommunikation heute wesentlich komplexer. Hersteller, die falsche Versprechen machen, bekommen den Zorn der Internetgemeinde zu spüren. Wenn ein Unternehmen im Leitbild Werte wie Integrität, Ehrlichkeit, Transparenz, Klarheit und Authentizität betont, dann braucht es heute mehr denn je ein visuelles Erscheinungsbild, das dieses Selbstbild auch bestätigt. Daher gilt für Marken: „Macht euch ehrlich!“ 5.

Das von Anton Stankowski gestaltete Logo der Deutschen Bank, der „Schrägstrich im Quadrat“, ist ehrlich, echt, frei von Verformungen und Verschiebungen. Die streng geometrische Konstruktion visualisiert einen damit einhergehenden Anspruch: Präzision. Ein Zeichen, das nach wie vor funktioniert.

Das Kranich-Signet der Lufthansa, im Jahr 1918 von Otto Firle erdacht und zuletzt von der Münchner Agentur Martin et Karczinski überarbeitet, ist, anders als die Binnenfläche im VW-Logo, auch im mathematischen Sinne ein Kreis. Der Kranich umgebende Ring verfügt über eine gleichmäßige Stärke. Auch der Ring im Logo des Chemiekonzerns Bayer und die Audi-Ringe sind gleichmäßig. Das von Thomas Miller in den 1950er-Jahren entworfene Logo von Motorola ist ebenso zu 100 Prozent achsensymmetrisch wie die von William Golden 1951 gestaltete CBS-Bildmarke. Auch auf die kreisrunden Logos von Bosch, Yamaha und vielen anderen Marken trifft dies zu.

Informationsdesign

Auch im Informationsdesign ist Symmetrie bedeutsam. Achsen- und punktsymmetrisch gestaltete Verkehrszeichen sorgen dafür, dass wir die entsprechenden Informationen schnell und eindeutig erkennen. Ein intellektuelles Vergnügen muss die Betrachtung eines Einbahnstraßenschildes nicht bereiten.

Im Flaggendesign sind Formen, die nur dem Anschein nach symmetrisch sind, völlig unüblich. Symmetrie ist bei Flaggen laut North American Vexillological Association (NAVA) kein absolutes Muss, wird jedoch häufig als unterstützendes ästhetisches Element genutzt. Gutes Flaggendesign ist vor allem simpel und klar. So wie die südkoreanische Nationalflagge (Taegeuk), deren Konstruktion einem strengen symmetrischen Prinzip folgt. Beides, Flaggen und Verkehrszeichen, sind so gestaltet, dass diese aus der Entfernung und in unterschiedlicher Ausrichtung gut erkennbar sind. Kriterien, die auch im Logodesign relevant sind.

Doch Unregelmäßigkeiten und Asymmetrien finden sich auch in der Welt des Informationsdesigns, so zum Beispiel in den GHS-Gefahrenkennzeichen („Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals“), die seit 2012 in Europa als Kennzeichnung für alle gefährlichen Chemikalien Pflicht sind.

Grafische Objekte wie Flamme, Totenkopf und Ausrufezeichen sind im roten Korpus in Form einer Raute nicht nur leicht aus der Mittelachse nach rechts versetzt, ihre Form selbst ist ebenfalls asymmetrisch. Inwieweit die für die Gestaltung verantwortlichen Personen auch in diesem Fall eine harmonischere Gesamtwirkung verfolgen, ist nicht bekannt. Auch in diesem Fall ist der Versatz gezielt herbeigeführt, und nicht etwa ein Darstellungsfehler.

- GHS Piktogramm Tödliche Vergiftung Schädel, Quelle: echa.europa.eu

- GHS Piktogramm Tödliche Vergiftung, Quelle: echa.europa.eu

Als Maßstab für gutes Design können diese Zeichen kaum gelten, ganz unabhängig von ihrer schlechten Darstellungsqualität. Zudem sind die Objekte wie der Totenschädel im GHS06-Piktogramm viel zu weit oben platziert, als dass diese als mittig im Rautenkorpus wahrgenommen werden könnten. Der Kopf sitzt schlichtweg zu weit oben, lässt sich, bedingt durch die Knochen, in dieser Form auch nicht mittig positionieren.

Auch das Deutsche Institut für Normung e. V. (DIN), unter anderem verantwortlich für die Gestalt der Sicherheitszeichen, ist, was die Ausrichtung der grafischen Objekte betrifft, kein verlässlicher Maßstab und Orientierungspunkt. Zu inkonsistent ist die Gestaltung der Zeichen.

Zeichen wie das für „Sammelstelle“ (E007) oder jenes für Augenschutz (M004) sind zu 100 Prozent achsensymmetrisch; hier sind die Objekte zentrisch platziert. Wohingegen in Zeichen mit gleicher Machart, wie beim „Atemschutz“-Zeichen (M017), Objekte von der Mittelachse rechts verschoben abgebildet werden. Eben für jene Zeichen der ISO-Norm ISO 7010 bestehen dezidierte gestalterische Vorgaben, um so das perzeptuelle Erleben der Sicherheitszeichen zu optimieren. Auch die Einheitlichkeit der Gestaltung soll so gewährleistet werden. Doch wie sich zeigt, gelingt dies nicht immer.

Symbole & Piktogramme

Die von der Designorganisation AIGA herausgegebenen „Symbolzeichen“ sind in dieser Hinsicht konsistent, auch sonst ist gestalterische Qualität besser. Wie viele der über 8 Millionen Icons auf thenounproject.com mit einer Scheinsymmetrie ausgestattet sind, wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht mag sich ein KI-Modell der Sache annehmen. Jedenfalls ist diese Art der Verformung von Piktogrammen völlig üblich, auch im Kontext User Interface ist diese keine gängige Praxis.

Markenlogos und Symbole haben als Bedingung gemein, dass sie in zigtausend unterschiedlichen Anwendungskontexten funktionieren müssen. So wie das vom britischen Künstler und Designer Gerald Holtom im Jahr 1958 entworfene „CND-Symbol“ (Campaign for Nuclear Disarmament), allgemein als „Peace-Zeichen“ bekannt. Jeder Mensch, der es einmal gesehen hat, kann das Symbol aus der Erinnerung nachzeichnen. Selbst mit einem einfachen Flachpinsel aus dem Baumarkt oder einer Sprühdose lässt sich das Symbol in sekundenschnelle auf Pappschild, Transparent, T-Shirt und Beutel übertragen.

Die Größe der Winkel, die Breite der Striche oder der Grad der Symmetrie sind dabei ebenso nachrangig wie eine exakte Linienführung des Kreises. Ein Kind kann mit Fingerfarben das Zeichen auf Papier malen – und jeder erkennt es. Die Qualität des Zeichens besteht in der Einfachheit der Struktur, in der Symmetrie der Form. Ein pures, ungeschöntes, dabei ästhetisches, langlebiges, nicht-artifizielles Design.

Konzeptionelle Reinheit und Minimalismus sind auch im Logodesign gefragt. „Im Design sollte man keine Angst vor den allereinfachsten Lösungen haben, wenn sie die Sache treffen“, schreibt Aicher in „Die Welt als Entwurf“ 6. Die Welt ist ohnehin kompliziert genug. ☮

Wer es bis zu dieser Stelle des Artikels geschafft hat, sieht Logodesign und verwandte Gestaltungsdisziplinen womöglich mit anderen Augen. Die Dinge sind zuweilen nicht so wie sie scheinen. Visuelle Gestaltung ist zudem nicht allein eine Frage des persönlichen Geschmacks. Viele Designprinzipien fußen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Vielleicht kann dieser Artikel dazu beitragen etwas mehr Licht in die optische Mitte zu führen. Das würde mich freuen. Wie immer gilt im dt: Kommentare, Anregungen und Ergänzungen sind sehr willkommen.

Fußnoten

- Monika Heimann, Michael Schütz: Wie Design wirkt – Psychologische Prinzipien erfolgreicher Gestaltung. Rheinwerk Verlag, 2016

- Beim Volkswagen-Logo wurde, nachdem es 2019 öffentlich präsentiert und eingeführt wurde, der Strichstärkenkontrast zwischen „VW“ und dem umgebenden Ring nachträglich durch die verantwortlichen Designer angepasst und verringert, siehe dt-Beitrag

- Vera Spillner: Symmetrische Schönheit, spektrum.de

- Maria Popova, Thoughts on Design: Paul Rand on Beauty, Simplicity, the Power of Symbols, and Why Idealism Is Essential in Creative Work, The Marginalian

- Lucas von Gwinner, Dirk von Gehlen: Macht Marke – Orientierung, Sinn, Vertrauen. Wie Kreative Zukunft gestalten, Verlag Hermann Schmidt, 2024

- Otl Aicher, Die Welt als Entwurf, Ernst & Sohn,

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 Monat

Apps & Mobile Entwicklungvor 1 MonatPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen

-

Digital Business & Startupsvor 1 Monat

Digital Business & Startupsvor 1 Monat10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenLinkedIn Feature-Update 2025: Aktuelle Neuigkeiten