Künstliche Intelligenz

Mini-PC-Preise im Sinkflug: Ryzen 7 für unter 300 Euro & High-End ab 510 Euro

Zum Prime Day locken neben Amazon auch weitere Händler mit Rabatten auf Mini-PCs. Doch handelt es sich dabei auch um gute Deals? Wir checken die Angebote.

Mini-PCs sind die perfekte Alternative für alle, die wenig Platz haben, aber nicht auf Computerleistung verzichten wollen. Rund um den Prime Day (08.07. bis 11.07.) senkt nicht nur Amazon die Preise, sondern auch andere Online-Händler. Doch Vorsicht: Nicht jedes vermeintliche Schnäppchen hält, was es verspricht. Manche Anbieter erhöhen kurz vor Aktionen die Preise, um dann mit scheinbar hohen Rabatten im Vergleich zum vorherigen Preis zu locken.

Mit unseren über 80 durchgeführten Mini-PC-Tests haben wir einen umfassenden Überblick über den Markt und können auch Modelle einschätzen, die wir bisher nicht getestet haben. Wir prüfen den Preisverlauf mit dem Preisvergleich und dem Browser-Tool Keepa, um echte Deals von Marketing-Tricks zu unterscheiden. Wir berücksichtigen nur Produkte mit hoher Ersparnis oder Tiefstpreisen.

Hinweis: Die hier genannten Preise entsprechen dem Stand der letzten Aktualisierung. Preise können sich jederzeit ändern, besonders die bei Amazon beliebten Anklick-Coupons, die teils mehrere hundert Euro Rabatt bedeuten können, verschwinden manchmal überraschend. Wir versuchen diesen Artikel im Verlauf der Prime-Days immer wieder zu aktualisieren, ein regelmäßiger Blick lohnt sich also.

Top 5: Die besten Angebote

Hier findet sich eine aktuelle Auswahl der besten Mini-PC-Angebote, sorgfältig nach Preis-Leistungs-Verhältnis und tatsächlicher Ersparnis ausgewählt.

- Acemagician T8 Plus mit Intel N100, 12/256 GB, 3x HDMI, 2x LAN für 120 Euro statt 150 Euro (-20 Prozent; 20-Euro-Coupon anwählen) → zum Testbericht

- Kodlix GD90 mit Intel Core i9-12900HK, 32/512 GB, HDMI, Displayport und USB-C, Wifi 6E für 450 Euro statt 562 Euro (-20 Prozent; 112-Euro-Coupon anklicken)

- Geekom A5 2025-Edition mit AMD Ryzen 5 7430U, 16/512 GB, 2x USB-C und Wifi 6 für 297 Euro statt 329 Euro (-10 Prozent)

- Ninkear MBOX 11 mit Intel N150, 16/512 GB für 136 Euro (-9 Prozent; Code: BG55c773) → zum Testbericht

- Aoostar Gem12+ mit AMD Ryzen 7 8845HS, 32/1000 GB und USB 4 für 477 Euro (-8 Prozent)

Die besten Angebote bis 200 Euro

Im Preissegment bis 300 Euro gibt es eine klare Abstufung: Bereits ab 100 Euro sind Mini-PCs erhältlich, die für grundlegende Aufgaben wie Dokumentenbearbeitung, Steuererklärungen und Web-Browsing völlig ausreichen. In dieser Einstiegsklasse (100 bis 200 Euro) dominiert Intel mit Chips der Alder-Lake-N-Reihe den Markt. Der N100 gilt dabei als Goldstandard im Budget-Bereich, seltener finden sich die etwas stärkeren N95 oder N97. Eine absolute Ausnahme und Überraschung bleibt der Ninkear N4, der einen Ryzen-5-Prozessor für unter 200 Euro bietet.

- Acemagician T8 Plus mit Intel N100, 12/256 GB, 3x HDMI, 2x LAN für 120 Euro statt 150 Euro (-20 Prozent; 20-Euro-Coupon anwählen) → zum Testbericht

- Awow W11 Pro mit Intel N100, 16/512 GB, 1x HDMI und 1x Displayport für 161 Euro statt 170 Euro (-5 Prozent)

- DreamQuest Pro Plus mit Intel N150, 16/512 GB, 2x HDMI, 2x LAN und USB-C für 190 Euro (Bestpreis)

- GMKtec G5 mit Intel N97, 12/256 GB für 146 Euro statt 154 Euro (-5 Prozent)

- Ninkear N4 mit Ryzen 5 4600H, 16/512 GB, USB-C und Wifi 6 für 186 Euro (Tiefstpreis; Code: BGd6bc1e)

- Ninkear MBOX 11 mit Intel N150, 16/512 GB für 136 Euro (-9 Prozent; Code: BG55c773) → zum Testbericht

- Sharevdi Nuc Box mit Intel J4125, 8/256 GB für 94 Euro (-5 Prozent; Coupon anklicken)

- Trycco Mini-PC mit Intel N97, 16/512 GB RAM, 2x HDMI und USB-C für 158 Euro statt 170 Euro (-7 Prozent)

- Trigkey Key N150 mit Intel N150, 16/512 GB, 2x HDMI, 2x LAN für 169 Euro (Tiefstpreis)

Die besten Angebote bis 300 Euro

Im Bereich von 200 bis 300 Euro übernimmt AMD zunehmend die Führung. Hier finden sich bereits Mini-PCs mit Ryzen-Prozessoren (ab Ryzen 5 4600H bis zum Ryzen 7 5825U), die deutlich leistungsfähiger sind als die Intel-Pendants und für die meisten Alltagsanwendungen noch Jahre ausreichen dürften. Für Gaming eignen sich diese Systeme allerdings nur bedingt – höchstens für ältere Titel mit reduzierten Grafikeinstellungen.

- Alliwava U58 mit AMD Ryzen 7 5825U, 32/512 GB, USB-C und Wifi 6E für 276 Euro (Code: BGd59a88) → zum Testbericht

- Geekom A5 2025-Edition mit AMD Ryzen 5 7430U, 16/512 GB, 2x USB-C und Wifi 6 für 297 Euro statt 329 Euro (-10 Prozent)

- Beelink SER5 Pro mit AMD Ryzen 7 5825U, 16/512 GB für 303 Euro statt 320 Euro (Tiefstpreis; 96-Euro–Coupon anklicken)

- Blackview MP100 mit AMD Ryzen 7 5700U, 16/512 GB, Wifi 6 und 2x USB-C für 256 Euro (Tiefstpreis)→ zum Testbericht

- Alternative Ausstattung: Blackview MP100 mit AMD Ryzen 7 5825U, 16/512 GB für 314 Euro (Tiefstpreis) → zum Testbericht

Die besten Angebote bis 600 Euro

In der mittleren Preisklasse dominieren AMD Ryzen-Prozessoren den Markt. Ab etwa 450 Euro beginnt der Bereich, in dem auch Gaming möglich wird – dank der leistungsstarken integrierten Radeon 780M Grafikeinheit der Ryzen 7000-Serie. Diese ermöglicht sogar das Spielen aktueller Titel in Full-HD mit mittleren Einstellungen, ganz ohne stromhungrige dedizierte Grafikkarte.

AMD hat hier einen entscheidenden Vorteil gegenüber Intel: Die integrierten Grafikeinheiten sind deutlich leistungsfähiger. Während Intel-Chips oft in Benchmarks gute Werte erzielen, zeigt sich in der Praxis häufig eine schwächere Leistung. Die Kombination aus Leistung und Effizienz macht AMD-basierte Mini-PCs in diesem Segment besonders attraktiv – sie bleiben kühl, leise und sparsam.

Für dieses Budget sind 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher der Mindeststandard, die Tendenz geht eher zu 32 GB RAM und 1 TB an SSD-Speicher. Diese Mini-PCs sind ideal für produktives Arbeiten, Content Creation und moderates Gaming.

- Aoostar Gem12+ mit AMD Ryzen 7 8845HS, 32/1000 GB und USB 4 für 477 Euro (-8 Prozent)

- Awow HA7 mit Ryzen 7 7840HS, 32/1000 GB für 509 Euro (Tiefstpreis) → zum Testbericht

- Acemagician AM08 Pro mit Ryzen 7 8845HS, 32/1000 GB, Wifi 6 und USB-C für 539 Euro statt 569 Euro (-5 Prozent)

- Beelink SER5 MAX mit AMD Ryzen 7 6800U, 24/512 GB, Wifi 6 und USB-C für 322 Euro statt 339 Euro (-5 Prozent)

- Kodlix GD90 mit Intel Core i9-12900HK, 32/512 GB, HDMI, Displayport und USB-C, Wifi 6E für 450 Euro statt 562 Euro (-20 Prozent; 112-Euro-Coupon anklicken)

- Minisforum UM870 Slim mit Ryzen 7 8745H, 32/1000 GB, HDMI 2.1, Displayport 1.4 und USB 4 (Typ C mit PD-in und DP-alt-Mode) für 525 Euro (Tiefstpreis) → zum Testbericht

- Minisforum UM880 Plus mit AMD Ryzen 7 8845HS, 32/1000 GB, Oculink, USB-C, Wifi 6E für 599 Euro (Tiefstpreis; Coupon anklicken)

Alternativen: Angebote für Laptops & Chromebooks

Trotz der vielen Vorteile von Mini-PCs sind sie nicht für jeden die richtige Wahl. Wer Mobilität benötigt oder einen integrierten Bildschirm wünscht, sollte auch Laptops und Chromebooks in Betracht ziehen – und auch hier gibt es aktuell attraktive Pfingst-Angebote.

Laptops bieten den Vorteil der Mobilität und eines integrierten Displays, kosten bei vergleichbarer Leistung jedoch meist mehr als Mini-PCs. Für ähnliche Hardware-Spezifikationen muss man bei Laptops oft 200 bis 500 Euro mehr einplanen. Erst ab etwa 400 Euro aufwärts finden sich Laptops mit ausreichend RAM und SSD-Speicher für flüssiges Arbeiten.

Besonders gute Deals bei Laptops sind unter anderem:

- Lenovo IdeaPad Pro 5 16IAH10 in Luna Grey mit 16 Zoll OLED, 2880 x 1800 Pixel, 120 Hz, Intel Core Ultra 5 225H, 24/512 GB für 957 Euro statt 1139 Euro (-16 Prozent)

- Asus VivoBook 16 M1605YA-MB602W in Cool Silver mit 16 Zoll, 1920 x 1200 Pixel, 60 Hz, AMD Ryzen 5 7430U, 16/1000 GB mit dem Code BESTBUY25 bei Ebay für 449 Euro statt 529 Euro (-15 Prozent)

- Acer Aspire 14 AI OLED (A14-52M-56YE) in Steel Gray mit 14 Zoll OLED, 1920 x 1200 Pixel, Intel Core Ultra 5 226V, 16/512 GB für 699 Euro statt 799 Euro (-13 Prozent)

- Asus TUF Gaming A18 (2025) FA808UM-S9006W in Jaeger Gray mit 18 Zoll, 1920 x 1200 Pixel, 144 Hz, AMD Ryzen 7 260, 32/1000 GB, Nvidia Geforce RTX 5060 Mobile für 1899 Euro statt 2099 Euro (-10 Prozent)

Chromebooks sind eine kostengünstige Alternative für webbasierte Aufgaben und Office-Anwendungen. Sie starten bereits bei 120 bis 300 Euro und bieten eine beeindruckende Performance für diese Preisklasse, sind aber in ihren Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkter als Windows-Geräte.

Auch für Chromebooks gibt es aktuell starke Angebote:

- Lenovo Ideapad Duet 5 Chromebook 13Q7C6 in Storm Grey mit 13,3 Zoll OLED-Touchscreen, 1920 x 1080 Pixel, Snapdragon 7c Gen 2, 8/256 GB für 400 Euro statt 500 Euro (-20 Prozent)

- Lenovo Chromebook Ideapad Slim 3 in Abyss Blue mit 14 Zoll, 1920 x 1080 Pixel, Mediatek Kompanio 520, 4/64 GB für 127 Euro statt 140 Euro (-9 Prozent)

- Asus Chromebook CM14 (CM1402CM2A-EK0050) in Gravity Grey mit 14 Zoll, 1920 x 1200 Pixel, Mediatek Kompanio 520, 4/128 GB für 149 Euro (Tiefstpreis)

Wer zwischen Mini-PC und Laptop schwankt, sollte den Einsatzzweck genau abwägen: Für den stationären Einsatz mit vorhandenem Monitor bietet der Mini-PC mehr Leistung fürs Geld, für unterwegs ist das Laptop trotz höheren Preises die bessere Wahl.

Was ist ein Mini-PC und was sind die Unterschiede zu Laptops?

Mini-PCs sind kompakte Desktop-Computer, die oft nicht größer als ein Taschenbuch sind. Im Gegensatz zu Laptops verfügen sie nicht über eigene Bildschirme, Tastaturen oder Akkus, was sie deutlich platzsparender und oft auch günstiger macht. Während beide Geräteklassen auf ähnliche Mobile-Chips setzen, bieten Mini-PCs bei gleichem Preis meist mehr Leistung, da kein Geld für Display und Eingabegeräte aufgewendet werden muss.

Ein weiterer Vorteil: Mini-PCs lassen sich in vielen Fällen leichter aufrüsten. RAM und Speicher sind oft zugänglich, manchmal sogar die Kühlung. Bei Laptops ist dies häufig schwieriger oder unmöglich.

Für wen lohnt sich ein Mini-PC?

Mini-PCs sind ideal für Menschen mit begrenztem Platzangebot. Sie eignen sich hervorragend für Homeoffice, als Multimedia-Station im Wohnzimmer oder als platzsparende Workstation. Durch ihren geringen Stromverbrauch (oft nur 20 Watt im Vergleich zu 200+ Watt bei Gaming-PCs) sind sie zudem energieeffizient und erzeugen weniger Wärme und Lärm.

Besonders lohnenswert sind Mini-PCs für:

- Büroarbeiter und Homeoffice-Nutzer

- Studenten mit wenig Platz

- Nutzer, die einen sparsamen Zweit-PC suchen

- Multimedia-Enthusiasten (als HTPC)

- Smart-Home-Anwender (als Steuerzentrale)

- Gelegenheitsspieler (besonders mit AMD-Grafikeinheiten)

Nicht geeignet sind sie hingegen für Hardcore-Gamer oder professionelle Video-Editoren, die maximale Leistung benötigen.

Warum Mini-PC: Unterschied zum Raspberry Pi

Obwohl beide Gerätetypen kompakt sind, unterscheiden sich Mini-PCs grundlegend von Raspberry Pis. Der Raspberry Pi wurde ursprünglich als günstiger Lerncomputer entwickelt und basiert auf ARM-Prozessoren. Er eignet sich hervorragend für Bastel- und Programmierprojekte, Smart-Home-Anwendungen oder als Media-Center, ist aber für alltägliche PC-Aufgaben nur bedingt geeignet.

Mini-PCs hingegen sind vollwertige Computer mit x86-Prozessoren (AMD oder Intel), die problemlos Windows 11 oder andere Desktop-Betriebssysteme ausführen können. Sie bieten deutlich mehr Rechenleistung, mehr Anschlüsse und sind für den täglichen Einsatz als Arbeitsrechner konzipiert.

Ein weiterer wichtiger Unterschied liegt in der Leistungsaufnahme und Kühlung: Während der Raspberry Pi mit 5 bis 15 Watt auskommt und passiv gekühlt werden kann, benötigen Mini-PCs je nach Ausstattung 20 bis 90 Watt und verfügen meist über aktive Lüfterkühlung. Preislich beginnen Raspberry Pis bei etwa 40 bis 80 Euro für die Basismodelle, während Mini-PCs ab etwa 100 Euro starten und nach oben kaum Grenzen kennen.

Mini-PC-Betriebssysteme: Windows, macOS, Linux oder Chrome OS?

Die meisten Mini-PCs werden mit Windows 11 ausgeliefert, was für das Gros der Anwender die vertrauteste Option darstellt. Allerdings kann Windows gerade auf schwächerer Hardware ressourcenhungrig sein. Alternativen bieten hier klare Vorteile:

Linux-Distributionen wie Ubuntu oder Linux Mint laufen auch auf schwächeren Mini-PCs flüssig und sind eine hervorragende Wahl für grundlegende Aufgaben oder spezielle Anwendungen wie Router, Firewall oder Smart-Home-Server.

Chrome OS ist eine weitere interessante Alternative, besonders für einfache Office- und Web-Anwendungen. Es läuft extrem flüssig auf günstiger Hardware und unterstützt neben Web-Apps auch Android-Apps und Linux-Programme. Fertige Chromebox-Modelle gibt es von Herstellern wie HP, Acer oder Lenovo. Alles was man zu den Chromebook-Systemen wissen sollte, zeigen wir im Ratgeber: Laptop in günstig – Chromebooks als flotte Windows-Alternative ab 169 Euro.

Für Apple-Fans sind Mac Minis mit macOS eine Option, allerdings zu deutlich höheren Preisen. Die neuesten Modelle mit Apple Silicon bieten beeindruckende Leistung bei minimaler Leistungsaufnahme, kosten aber auch entsprechend mehr.

Asus, Geekom, Minisforum & Co.: Welche Mini-PC-Hersteller gibt es?

Der Mini-PC-Markt wird inzwischen nicht nur von etablierten Herstellern wie HP, Lenovo oder Asus dominiert, sondern auch von spezialisierten Anbietern wie Minisforum, Geekom, Nipogi, Acemagic, Ninkear und GMKtec. Diese chinesischen Hersteller bieten oft deutlich mehr Hardware fürs Geld als die bekannten Namen.

Während Marken-Mini-PCs für 300 Euro möglicherweise nur einen Intel N100 mit 4 GB RAM bietet, bekommt man vom chinesischen Anbieter für den gleichen Preis bereits einen Ryzen 7 mit 16 GB RAM. Der Preisunterschied ist beachtlich, jedoch nicht ohne Risiken.

Die etablierten Hersteller punkten mit zuverlässigem Support, regelmäßigen BIOS-Updates und jahrelanger Erfahrung. Bei den chinesischen Anbietern gibt es dagegen häufig Probleme mit der Produktpflege: BIOS-Updates werden selten oder nur über zweifelhafte Google-Drive-Links angeboten, Produktspezifikationen sind oft ungenau oder fehlerhaft, und die Produktzyklen sind extrem kurz.

Fazit

Die Mini-PC-Welt erlebt einen regelrechten Boom – und das zu Recht. Die kompakten Kraftpakete kombinieren minimalen Platzbedarf mit erstaunlicher Leistung und niedrigem Stromverbrauch. Mit den aktuellen Deals zum Amazon Prime Day 2025 wird einem der Einstieg besonders attraktiv gemacht.

Die Preisspanne ist enorm: Bereits ab 94 Euro gibt es brauchbare Systeme für grundlegende Aufgaben. Der Sweetspot liegt zwischen 200 und 300 Euro mit Ryzen 5- bis Ryzen-7-Prozessoren der vierten oder fünften Generation für Alltagsanwendungen. Echte Gaming-Leistung beginnt ab 450 Euro mit den Ryzen 7000er-Chips und ihrer potenten Radeon 780M Grafik.

Die Herstellerwahl stellt Käufer vor ein Dilemma: Chinesische Spezialisten wie Minisforum oder Geekom bieten deutlich mehr Hardware fürs Geld, während etablierte Marken mit besserem Support und längerer Produktpflege punkten. Wer genau hinschaut und die Risiken abwägt, findet derzeit echte Perlen unter den Angeboten.

Unabhängig vom Hersteller gilt: 8 GB RAM sind das absolute Minimum, besser sind 16 GB. Auch bei der SSD sollten es mindestens 256 GB sein. Mit der richtigen Konfiguration wird der Mini-PC zum vielseitigen Begleiter, der klassische Desktop-Systeme in vielen Bereichen überflüssig macht – und das bei deutlich geringeren Kosten als vergleichbare Laptops.

Die Prime-Day-Angebote 2025 bieten die perfekte Gelegenheit, in die faszinierende Welt der Mini-PCs einzusteigen oder bestehende Setups aufzurüsten.

Weitere empfehlenswerte Artikel:

Wer bei einem chinesischen Händler kauft, bezahlt in vielen Fällen weniger. Allerdings besteht im Gewährleistungs- oder Garantiefall die Gefahr eines schlechteren Service. Außerdem ist das Einfordern von Verbraucherrechten (Rückgabe, Gewährleistung) mit Hürden versehen oder nicht möglich. Wir verlinken hier Händler, mit denen wir im Allgemeinen gute Erfahrungen gemacht haben.

Künstliche Intelligenz

Missing Link: Metas große AR-Wette – was die AR-Brille Orion einzigartig macht

Nach knapp zehn Jahren Forschung und Entwicklung präsentierte Meta im vergangenen Herbst den ersten Produktprototyp einer vollwertigen AR-Brille: Das Orion genannte Wearable wiegt 98 Gramm und kombiniert erstmals ein weites Sichtfeld von rund 70 Grad mit einem Formfaktor, der annähernd dem einer herkömmlichen Brille entspricht.

Ein technischer Durchbruch, der teuer war: Das AR-Brillenprojekt gilt als das kostspieligste Einzelvorhaben der Metaverse-Abteilung Reality Labs, das VR-Headsets und KI-Brillen herstellt und in das Meta allein seit Ende 2020 knapp 80 Milliarden US-Dollar investiert hat. Orion kann vor diesem Hintergrund als ein Moonshot-Projekt außergewöhnlicher Größenordnung gelten.

Orion besteht aus einer AR-Brille, einem tragbaren Taschencomputer und einem sEMG-Armband.

(Bild: Meta)

Warum die Entwicklung einer alltagstauglichen AR-Brille so komplex ist, zeigt sich an kaum einem Gerät so deutlich wie an Orion und an den zahlreichen technischen Lösungen, die Meta dafür entwickeln und erfinden musste. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einige der faszinierendsten Aspekte von Orion, auf Metas Pläne mit dem Prototyp und darauf, was nach Orion kommen könnte.

Meta Orion besteht aus drei Komponenten: der AR-Brille, einem externen Taschencomputer und einem sEMG-Armband, das elektrische Muskelsignale in Computereingaben übersetzt. Das Armband wird hier nicht behandelt, da wir ihm bereits einen eigenen Artikel gewidmet haben.

Meta züchtet Kristalle für das AR-Display

Die Entwicklung des Displays war für Meta die bei Weitem größte Herausforderung. Nach intensiver Forschung entschied sich Meta dafür, die Linsen aus Siliziumkarbid (SiC) statt wie üblich aus Glas herzustellen. Das Material ist in seiner reinsten Form transparent und verfügt über einen um 50 Prozent höheren Brechungsindex als Glas, was ein Sichtfeld von 70 Grad mit nur einer optischen Platte ermöglicht.

Die aufwendige Fertigung und Bearbeitung von optischem Siliziumkarbid machen das Display zum mit Abstand teuersten Bauteil: Es verursacht rund 90 Prozent der Herstellungskosten, die bei etwa 10.000 US-Dollar pro Gerät liegen. Das Material, das primär in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommt, wird unter kontrollierten Bedingungen in Form von Einkristallen gezüchtet. Da Siliziumkarbid zu den härtesten bekannten Werkstoffen zählt, sind zum Schneiden und Polieren der SiC-Wafer Diamantwerkzeuge erforderlich. Als wäre das nicht genug, ist die Ausbeute brauchbarer Wafer sehr gering.

Optisches Siliziumkarbid.

(Bild: Meta)

Für die Herstellung der Wellenleiter, also jener Nanostrukturen in den Linsen, die das Licht der Projektoren aufnehmen und ins Auge lenken, wandte Meta eine neuartige Ätztechnik auf das Siliziumkarbid an. Gemeinsam mit Partnern entwickelte das Unternehmen außerdem die nötigen Werkzeuge und Prozesse für eine industrielle Fertigung der SiC-Wellenleiter.

Siliziumkarbid bietet neben seinem hohen Brechungsindex eine Reihe weiterer Vorteile: Es reduziert die bei AR-Geräten so prominenten Streulichteffekte, verfügt über eine hohe Wärmeleitfähigkeit und ist leichter als zwei oder mehr Platten aus Glas, die für ein vergleichbar großes Sichtfeld notwendig wären.

Meta hofft nun, dass weitere Unternehmen auf den Zug aufspringen und ebenfalls in die Herstellung von optischem Siliziumkarbid investieren, um die Kosten zu senken. Parallel dazu forscht der Konzern nach alternativen Materialien mit vergleichbaren optischen Eigenschaften, die sich einfacher herstellen lassen.

Mini-Projektoren mit enormer Leuchtdichte

Für die Lichtquelle setzt Meta auf MicroLEDs, eine relativ neue Art von Display, das sich durch seine hohe Leuchtdichte und Energieeffizienz auszeichnet. Beides ist entscheidend für AR-Brillen, da ihre Displays im Freien gegen Sonnenlicht bestehen müssen, gleichzeitig aber nur wenig Spielraum bei Stromverbrauch und Abwärme haben.

Orions MicroLED-Projektoren erreichen eine Leuchtdichte von mehreren Hunderttausend Nits in einem winzigen Formfaktor. Aufgrund der optischen Eigenschaften der AR-Brille kommen beim Auge jedoch nur etwa 300 bis 400 Nits an. Ob das Display auch im Freien sichtbar ist, bleibt unklar: Meta hat die AR-Brille bislang ausschließlich in Innenräumen vorgeführt. Die Projektoren sind die energieintensivste Komponente von Orion und ein wesentlicher Grund, warum die Akkulaufzeit der AR-Brille derzeit auf rund zwei Stunden begrenzt ist.

Die Herstellung von MicroLEDs ist äußerst aufwendig und teuer, was einer breiten Markteinführung bisher im Weg steht. Meta hat speziell für Orion eigene Produktionskapazitäten aufgebaut, was sich langfristig als Wettbewerbsvorteil erweisen könnte.

Was fehlt: In der rapiden Technikwelt häufig die Zeit, die vielen News und Hintergründe neu zu sortieren. Am Wochenende wollen wir sie uns nehmen, die Seitenwege abseits des Aktuellen verfolgen, andere Blickwinkel probieren und Zwischentöne hörbar machen.

Der Brillenrahmen dient als Kühlkörper

Eine weitere große Herausforderung war, die AR-Brille effizient zu kühlen. In Orion arbeiten auf engstem Raum zwei lichtstarke Projektoren, sieben Kameras und Sensoren sowie mehrere Chips. Sie erzeugen erhebliche Wärme, die sich bei ungenügender Kühlung im Gesicht und auf der Haut bemerkbar machen und zur Überhitzung der AR-Brille führen.

Eine Unmenge Technik auf engstem Raum: Metas Orion-Prototyp mit transparentem Kunststoffrahmen.

(Bild: Meta)

Ein aktives Kühlsystem kam aus Platz- und Gewichtsgründen nicht infrage. Metas Lösung war, das Brillengestell aus Magnesium zu fertigen und diesen als passiven Wärmeableiter zu nutzen. Magnesium ist bekannt für seine hohe Wärmeleitfähigkeit und Robustheit sowie sein geringes Gewicht. Eigenschaften, die es auch in Formel-1-Rennwagen und Satelliten unverzichtbar machen.

Wie wirkungsvoll diese Entscheidung war, zeigt ein Vergleich mit einer transparenten Version der AR-Brille mit Kunststoffrahmen: Sie überhitzt nach 30 Minuten Nutzung.

Das Display passt sich Temperaturschwankungen an

Für ein klares Bild müssen die optischen Elemente mit einer Genauigkeit von bis zu einem Zehntel der Breite eines menschlichen Haares aufeinander abgestimmt sein. Das besonders verwindungssteife Magnesium trägt dazu bei, diese Stabilität dauerhaft zu sichern.

Dennoch kann es etwa durch Temperaturschwankungen zu minimalen Verformungen kommen. Die AR-Brille erkennt laut Meta selbst kleinste Veränderungen, etwa das Ausdehnen oder Zusammenziehen des Rahmens bei steigenden und fallenden Raumtemperaturen, und korrigiert die optische Ausrichtung digital.

Mehr als zehn maßgeschneiderte Chips

Die passive Kühlung allein würde nicht ausreichen, wenn die Chips zu viel Wärme erzeugten. Meta entwickelte daher eigens für Orion maßgeschneiderte Chips, die auf hohe Energieeffizienz optimiert sind.

Die Chips übernehmen unter anderem die Raum-, Hand- und Blickverfolgung. Meta gelang es, ihren Energiebedarf von mehreren Hundert auf wenige Dutzend Milliwatt zu senken, also ein Bruchteil dessen, was ein VR-Headset wie die Quest 3 für vergleichbare Aufgaben benötigt. Dadurch entsteht auch erheblich weniger Abwärme.

Orions Anfänge: Mit solchen Prototypen testete Meta unterschiedliche AR-Displays.

(Bild: Meta)

Möglich wurde das durch eine wechselseitige Optimierung von Hard- und Software, wobei weder die Chip-Architektur noch die Algorithmen von vornherein feststanden. „Wir haben das Schiff gebaut, während es aus dem Hafen auslief“, sagt Meta.

Die Entwicklung maßgeschneiderter Chips ist ein enormer Aufwand, der sich jedoch als wichtiger Vorteil erweisen könnte. Schließlich gestaltet und kontrolliert Meta nicht nur die Hardware und Softwareintegration, sondern auch die Chip-Architektur seiner AR-Brillen, ähnlich wie es Apple bei seinen Produkten tut.

Ein (fast) unsichtbares Eye-Tracking

Orion lässt sich auf verschiedene Arten steuern: per sEMG-Armband, Handtracking, Sprachsteuerung und nicht zuletzt durch Blickerfassung.

Mit Orion führte Meta ein neues System zur Blickverfolgung ein: Die Infrarot-Lichtemitter zur Ausleuchtung der Pupillen sind direkt in die Linsen statt in den Brillenrahmen integriert und erscheinen dort als kaum sichtbare, unregelmäßig verlaufende Linien. Ihre organisch geschwungene Form dient der optischen Tarnung.

Die unregelmäßigen Linien sind IR-Lichtemitter für das Eye-Tracking.

(Bild: Meta)

Die Sensoren sitzen, für das Auge unsichtbar, auf der Innenseite der Brillenbügel und sind auf die Linsen gerichtet. Die Blickverfolgung dürfte über die Spiegelung der Pupillenbewegung in den Linsen realisiert werden.

Ein drahtloser Taschencomputer mit eigenem Funkprotokoll

Längst nicht alle Berechnungen erfolgen lokal auf der AR-Brille: Rechenintensive Prozesse übernimmt ein externer Taschencomputer, den Meta „Compute Puck“ nennt. Ohne ihn wären das geringe Gewicht und der schlanke Formfaktor von Orion nicht realisierbar.

Der Puck ist kompakter als ein Smartphone, aber deutlich leistungsstärker: Ein High-End-SoC und ein KI-Koprozessor von Meta übernehmen gemeinsam die Berechnungen für Apps, Grafik und KI-Funktionen.

Die Verbindung zur AR-Brille erfolgt drahtlos über ein von Meta eigens entwickeltes Funkprotokoll, das auf Wi-Fi 6 basiert. Zwar nutzt auch das AR-Headset Magic Leap einen Compute Puck, dieser ist jedoch kabelgebunden. Um Energieverbrauch und Hitzeentwicklung auf der Brille zu minimieren, werden die Daten nicht kontinuierlich, sondern in Schüben an Orion übertragen. Auch die Apps sind auf dieses Übertragungsprinzip abgestimmt.

Der Compute Puck passt in die Hosentasche.

(Bild: Meta)

Der Compute Puck benötigt keine direkte Sichtverbindung zur Brille und kann daher in der Hosen- oder Handtasche getragen werden. Selbst bei mehreren Metern Abstand bleibt die Verbindung stabil.

Meta prüfte zwischenzeitlich, ob der Puck auch als haptischer Controller für AR-Spiele oder als Trackingkamera nutzbar wäre. Diese Ideen wurden vorerst verworfen. Aktuell liefert der Compute Puck nur die kabellose Konnektivität, Rechenleistung und Energieversorgung für Orion.

Apropos Rechenleistung: Laut Metas CTO ist der Leistungsrahmen von Orion etwa zehnmal geringer als die der Meta Quest. Warum das so ist, ist nicht bekannt. Mögliche Gründe könnten Datenlimits des Funkprotokolls sein oder die Notwendigkeit, den Compute Puck kühl zu halten. Grafisch aufwendige 3D-Spiele sind jedenfalls nicht zu erwarten.

Was bezweckt Meta mit Orion?

Weil Orion noch sehr aufwendig und teuer in der Herstellung ist, plant Meta keine Kommerzialisierung.

Dass Meta die AR-Brille dennoch der Öffentlichkeit präsentiert, hat mehrere Gründe: Zum einen will Meta Investoren zeigen, dass ein greifbares Produkt in Reichweite ist. Zum anderen dient der Prototyp als Aushängeschild für Metas technologische Ambitionen, das Forschungstalente anziehen soll. Darüber hinaus dürfte Meta ein Signal an Wettbewerber wie Google und Apple senden wollen, um neue Investitionen in AR-Technologie anzustoßen. Denn nur durch gemeinsame Anstrengungen lassen sich Schlüsseltechnologien wie Siliziumkarbid-Wellenleiter und MicroLEDs langfristig erschwinglich machen.

Meta demonstrierte verschiedene Anwendungsfälle wie Videoanrufe, AR-Spiele, Kochen und Multitasking. Das Bild ist illustrativ.

(Bild: Meta)

Bei einem bloßen Demogerät wird es nicht bleiben: Meta hat rund 1.000 Exemplare der teuren AR-Brille produziert. Sie dienen sowohl internen Zwecken wie der Weiterentwicklung des Betriebssystems, als auch externen Partnern, die auf Basis der Hardware erste Apps für die Plattform entwickeln können. Die produzierte Stückzahl zeigt, dass Meta die AR-Brille als tragfähige technische Grundlage für ein eigenes AR-Ökosystem und kommende Geräte betrachtet.

Erste kommerzielle AR-Brille ist nicht mehr weit

Meta plant laut eigenen Angaben, schon „in naher Zukunft“ AR-Brillen für Endverbraucher auf den Markt zu bringen. Bisherige Berichte gehen vom Jahr 2027 aus.

Metas erste kommerzielle AR-Brille mit dem Codenamen „Artemis“ wird sich in zentralen Aspekten von Orion unterscheiden, so viel hat Meta bereits durchblicken lassen. Sie soll kompakter, leichter und vor allem deutlich günstiger werden: etwa so viel wie ein Premium-Smartphone oder Laptop. Statt Siliziumkarbid wird Meta auf ein günstigeres Material setzen, was mit Einbußen beim Sichtfeld einhergehen wird. Dafür dürfte die Auflösung, Bildschärfe und Helligkeit höher ausfallen als bei Orion, deutete Meta bereits an.

Die AR-Brille wurde bislang nur einem kleinen Kreis unter streng kontrollierten Bedingungen vorgeführt. Schwächen der Technik dürften so kaschiert worden sein. Auch wenn viele Fragen offenbleiben: In technischer Hinsicht dürfte der Prototyp auf absehbare Zeit ein Nordstern für die AR-Branche bleiben.

(tobe)

Künstliche Intelligenz

Ein atomares Katzenvideo | heise online

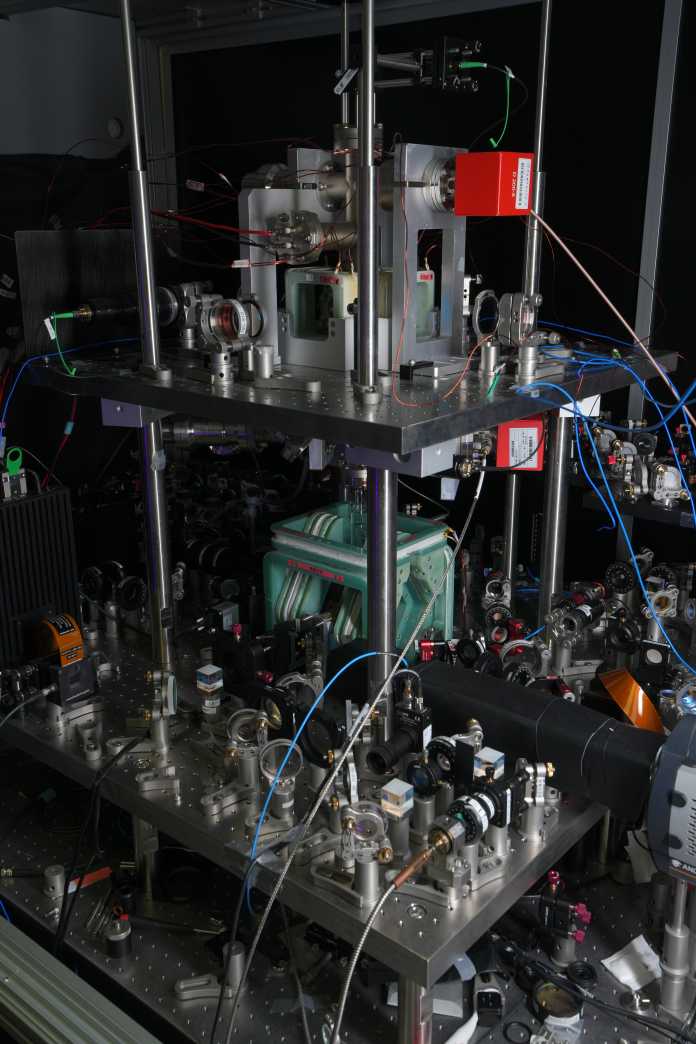

Forschende der Universität für Wissenschaft und Technologie China (USTC) in Hefei haben eine neue Technik entwickelt, mit der sie Atome schnell und präzise in zwei und drei Dimensionen anordnen. Entscheidender Schritt dafür war die Einbindung von Künstlicher Intelligenz (KI) in einem Schritt. Die Ergebnisse der Studie wurden in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht und von anderen Forschungsteams laut Co-Autor Jian-Wei Pan bereits erfolgreich reproduziert.

Eine vielversprechende Plattform für die Realisierung von Qubits in Quantencomputern sind neutrale, also ungeladene Atome. Um viele davon zu kombinieren und gezielt miteinander interagieren zu lassen, ist ein essenzieller Schritt, die Atome präzise in regelmäßigen Gittern anzuordnen, zu verschieben und zu kontrollieren. Nachdem die Gitter zufällig mit Atomen gefüllt wurden, nutzen Forschende fokussierte Laserstrahlen, sogenannte optische Pinzetten, um sie in der gewünschten Geometrie anzuordnen. Fluoreszenz macht die Atome schließlich sichtbar.

Schnell verschoben dank KI

Das chinesische Team füllt ein Gitter mit einer Kantenlänge von einigen Hundert Mikrometern mit Hunderten oder Tausenden Atomen. Computeralgorithmen berechnen den effizientesten Weg, die Atome von ihrer zufälligen Startposition an die gewünschte Zielposition zu verschieben. Diesen Weg teilen die Forschenden in mehrere Schritte. Die KI findet dann in Echtzeit die optimalen Lichtmuster für die optischen Pinzetten, die die Atome an die richtige Stelle schieben.

In seinem Experiment fängt das Team Tausende Atome auf einmal.

(Bild: Lin et al./APS 2025)

„Diese Berechnungen können ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn die Gitter immer größer werden“, sagt Mark Saffman, Physiker an der University of Wisconsin–Madison, der nicht an der Studie beteiligt war, gegenüber Nature. Deshalb seien viele seiner Kollegen „von dieser Arbeit sehr beeindruckt, genauso wie ich“.

Denn unabhängig von der Anzahl der Atome bleibt die Zeit für eine Umordnung bei konstant 60 Millisekunden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr benötigte ein französisches Team eine Sekunde, um 800 Atome ohne KI anzuordnen.

Ein Video über Schrödingers Katze

Um die Leistungsfähigkeit des Systems zu demonstrieren, erstellte das Team eine Animation des Gedankenexperiments um Schrödingers Katze. Dafür ordnete es bis zu 549 Atome in verschiedenen Mustern auf einem Gitter mit einer Kantenlänge von 230 µm an. Die Animation ist eine vergrößerte und verlangsamte Darstellung der tatsächlichen atomaren Bewegungen, die in der Realität nur Millisekunden benötigen.

In seiner Publikation präsentiert das Team auch regelmäßige und abstrakte Strukturen in zwei und drei Dimensionen mit bis zu 2024 Atomen.

Das Team sieht Potenzial, die Methode auf Gitter mit Zehntausenden Atomen auszuweiten. Diese Skalierbarkeit wäre ein entscheidender Schritt, um die Fehlerkorrektur in Quantencomputern zu verbessern und langfristig komplexe Berechnungen mit minimalen Fehlern durchzuführen.

(spa)

Künstliche Intelligenz

2,6 Millionen Pfund für Spectrum ZX Next Issue 3: C64, Schneider CPC in einem

Der Bastler Henrique Olifiers hat seine Kickstarter-Kampagne für die Retrokonsole Spectrum ZX Next Issue 3 erfolgreich abgeschlossen. 250.000 britische Pfund waren angepeilt, zum Schluss kamen gut 2,6 Millionen zusammen.

Durch die Verwendung des Field Programmable Gate Arrays (FPGA) Artix A7 simuliert der Retrorechner neben dem Ur-Spectrum ZX auch den Commodore 64 und viele andere 8-Bitter der Ära direkt in Hardware und mit niedriger Latenz. Somit laufen Programme und Spiele ohne Emulation auf der jeweils aktivierten Hardware (Cores).

Einige dieser sogenannten Cores werden zum Start offiziell mitgeliefert und sind das Ergebnis der durch die Kampagne erreichten Stretch Goals. Laut Initiator Olifiers betreibt die Hardware daneben eine Vielzahl weiterer Cores, auch solche von Drittanbietern.

Anschlussfreudig

Neben der Möglichkeit, den Rechner über Wi-Fi mit dem Netz zu verbinden, können Programme und Cores auch über SD-Karte auf das System gelangen. Auch sonst ist das System anschlussfreudig. Video gelangt über HDMI oder VGA an den Monitor, Joysticks lassen sich über zwei 9-polige Ports anschließen.

Das Design orientiert sich lediglich lose am Look des Vorbildes. Goodbye Bubblegum-Tastatur! Dabei bezieht sich der Begriff auf die an Kaugummi-Dragees erinnernde Form der Tasten des ersten Spectrums. Ohnehin bewirbt Olifiers die Hardware als breite Plattform für diverse 8-Bitter und nicht als bloßes Abbild des ersten Spectrums. Damit verfolgt das Unternehmen einen anderen Ansatz als Commodore mit dem 64 Ultimate, der vornehmlich ein Retro-C64 sein will.

Der Spectrum ZX Next 3 hat zwei 9-polige Joystick Ports

(Bild: Henrique Olifiers)

Von 0 auf 250.000 in 7 Minuten

Insgesamt 7524 Unterstützer steuerten Kapital zur Kickstarter-Kampagne bei. Bereits nach sieben Minuten war das Finanzierungsziel von 250.000 Pfund erreicht und wurde nach einer Stunde um das Doppelte übertroffen.

Der Gesamtpreis des Geräts inklusive Tastatur, LEDs und Anschlussblende beträgt 345 Euro. Bastler und Maker können das Mainboard für 185 Euro vorbestellen – damit können sich Interessierte etwa eine eigene Version mit deutscher ISO-Tastatur bauen. Leute, die bereits Generation 1 oder 2 besitzen, können für 209 Euro auf Generation 3 aufrüsten. 394 Euro werden für den ZX Spectrum Next Issue 3 Magenta fällig, der neben einem halbtransparenten Gehäuse eine Beschleuniger-Karte beherbergt.

Europäische Bestellungen kommen aus einem EU-Lager, sodass hierzulande keine Zollkosten oder Einfuhrumsatzsteuer obendrauf kommen. Erste Auslieferungen sind für Dezember 2025 geplant.

(aki)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 5 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 5 TagenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Entwicklung & Codevor 4 Tagen

Entwicklung & Codevor 4 TagenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken