Künstliche Intelligenz

Mit Regex und WordWrap: Das taugt der Open-Source-Editor Edit für Windows 11

Microsoft hat einen neuen Open-Source-Texteditor für Windows entwickelt: edit.exe. Diese Nachricht allein und die Behauptung, das Programm lehne sich an Visual Studio Code an, hat für ein ordentliches Rauschen im Online-Blätterwald gesorgt.

(Bild: Susanne Krauss )

David Göhler ist seit 38 Jahren IT-Journalist und hat seine Ausbildung 1987 bei c’t als Volontär begonnen. Er hat mehr zehn Programmiersprachen gelernt und entwickelt als Hobby immer noch Software. Aktuell arbeitet er hauptberuflich als Senior-Content-Specialist bei einer Münchener PR-Agentur. Außerdem engagiert er sich politisch als Gemeinderat in einer bayrischen Gemeinde.

Prinzipiell ist ein Texteditor, der in der Konsole arbeitet und kein eigenes Fenster öffnet, sehr sinnvoll, weil man so eine Anwendung vor allem braucht, wenn man remote auf einem anderen System aktiv ist (etwa per ssh). Da es die Anwendung früher noch als DOS-Programm (edit.com) unter 32-Bit-Windows-Versionen gab und sie bei dem Wechsel zu 64 Bit entfernt wurde, entstand eine Lücke. Die soll das neue Edit jetzt offenbar füllen, da es auch in 64-Bit-Windows 10 und 11 läuft.

edit.exe ist schnell installiert: Ein Aufruf im Terminal mit winget install Microsoft.Edit reicht aus. Der Editor besteht nur aus der Exe-Datei und ist 230 KByte groß. Er legt auch keine Konfigurationsdateien an, weil es nichts zu konfigurieren gibt. Das zugehörige GitHub-Verzeichnis zeigt, dass das Programm komplett in Rust geschrieben ist. Während des Tests erschien schon die Version 1.2, an dem Programm wird also flott und aktiv weiterentwickelt.

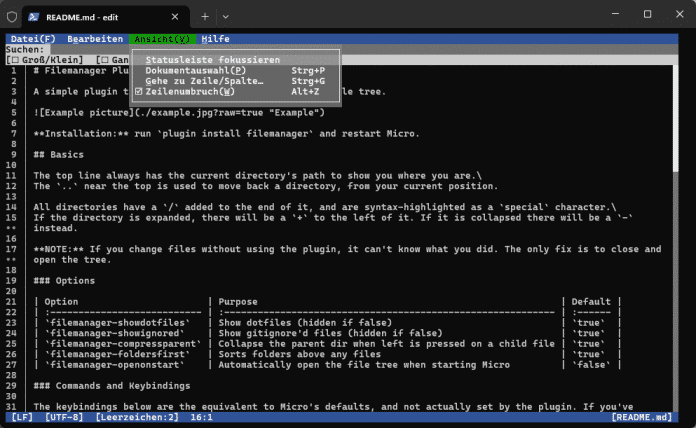

Erwartungsgemäß startet Edit rasend schnell und hat auch mit Dateien mit mehreren zehntausend Zeilen kein Problem. Am oberen Bildschirmrand ist ein Menü zu sehen, das sich mit der Maus bedienen lässt. In ihm kann man auch die Tastaturkürzel ablesen. Eine Hilfe oder sonstige Übersicht zu Tastenbelegungen gibt es nicht.

Die Funktionen, die das Programm beherrscht, sind schnell erzählt. Es gibt ein Suchen und Ersetzen, und beim Suchen lassen sich auch reguläre Ausdrücke (Regex) verwenden, beim Einsetzen nicht. Der Editor kann mehrere Dateien gleichzeitig öffnen und dann zwischen diesen wechseln. Als Tabs werden sie aber nicht angezeigt.

Für lange Zeilen kann man ein WordWrap – einen automatischen Zeilenumbruch – einschalten. In der 1.0.0-Version war das noch fehlerhaft (relativ schnell waren Cursor und Einfügeposition nicht mehr synchron). In der aktuellen Version 1.1.0 ist das WordWrap aber stabil. Und das war’s an Funktionalität. Es gibt keine Plug-ins, kein Split Windows oder Tabs, kein Syntax-Highlighing oder Themes, keine Makros, keine Mehrfachcursor oder vertikale Blockmarkierungen. Auch ist es nicht möglich, Tasten anders zu belegen oder überhaupt etwas zu konfigurieren.

Übersichtlich und funktionsarm: Edit ist absolut rudimentär, dafür aber schnell.

(Bild: Screenshot)

Damit taugt das Programm nur fürs Anpassen von Konfig-Dateien und kleine Eingriffe in Text- und Sourcecode-Dateien. Zum Entwickeln ist es unbrauchbar.

Alternativen sind GNU Nano oder, noch besser, Micro

Wie eingangs erwähnt, ist ein Texteditor in der Textkonsole dennoch gelegentlich sehr praktisch. Oft werden dann schnell die Dinosaurier Emacs und Vim oder das moderne Helix ins Feld geführt, die wahre Feature-Monster sind, aber von Haus aus kryptische und unzählige Tastaturkombinationen verwenden. Sich diese zu merken, wenn man die Programme nur gelegentlich nutzt, ist nahezu unmöglich.

Allerdings gibt es praktische Alternativen. Schon etwas länger etabliert ist der schlanke GNU Nano, der allerdings standardmäßig für Windows-Anwender gewöhnungsbedürftige Tastenkombinationen verwendet. Er ist aber auf jedem Linux-System installiert.

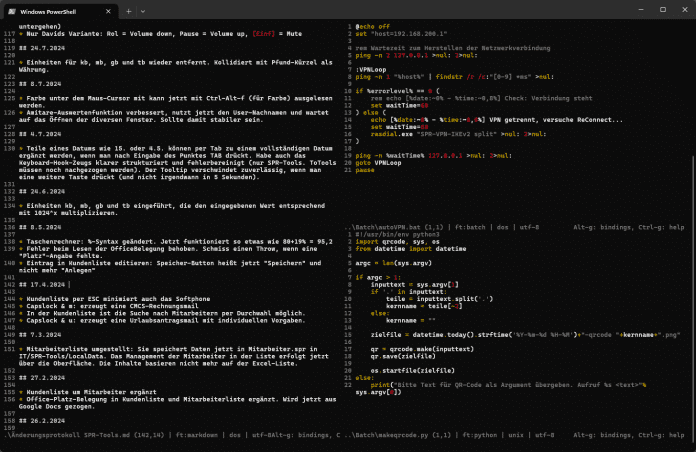

Für Windows-Anwenderinnen und -Anwender noch besser ist Micro, mit dem auch dieser Text entstanden ist. Micro hat vieles, was man sich von einem modernen Editor wünschen kann und bietet das unter Windows, Mac und Linux gleichermaßen. Der Editor ist ebenfalls kostenlos und Open Source und lässt sich mit dem Einzeiler winget install micro unter Windows installieren. Das Gute ist: Im Gegensatz zu mancher Linux-Portierung ist dieser Editor kein riesengroßes Feature-Grab mit kryptischen Tastensteuerungen.

Im Standard sind die Tasten so belegt, wie man es erwartet: Strg+S sichert, Strg+O öffnet eine Datei, Strg+Q schließt das Fenster. Strg+C, +V und +X funktionieren wie gewohnt; Strg+F startet die Suche. Auch Pfeile, Seitentasten, Pos1 und End sowie andere Extra-Tasten arbeiten erwartungsgemäß. Mit der Maus lässt sich Text markieren und mit dem Mausrad durch den Text scrollen. Micro ist in Go programmiert und genauso rasend schnell wie Microsofts Edit.

Alles drin und eingängig zu bedienen: Mit Micro lassen sich Texte wie in einer großen Windows-App bearbeiten.

(Bild: Screenshot)

Wer den Editor also nur ab und an startet, um etwas in einer Textdatei anzupassen, muss sich nichts merken und sich an nichts gewöhnen. Wer ihn allerdings häufiger verwenden möchte, kann auf viele Funktionen zurückgreifen:

- Syntax-Highlighting für viele Textformate (HTML, JSON, Markdown, Ini-Dateien) und Programmiersprachen (130 insgesamt)

- Split Views (horizontal und vertikal) und Tabs

- Mehrfachcursor und vertikale Blöcke

- Leicht anpassbare Tastaturbelegung

- Makro-Recorder

- Mehrfach-Undo und -Redo

- Plug-in-Schnittstelle für Funktionserweiterungen

- Themes für die Farbwahl und Auszeichnung

Im Programm ist eine ausführliche Hilfe mit kleinem, englischem Tutorial eingebaut, die per Strg+G zu erreichen ist und gut erklärt, wie man Tasten umbelegen kann. Es gibt etwa dreißig offizielle Plug-ins, von denen einige schon von Haus aus vorinstalliert sind. Plug-ins lassen sich in der Sprache Lua schreiben, der notwendige Interpreter ist in Micro eingebaut. Auch hier bietet die eingebaute Hilfe Unterstützung an.

Fazit

Das neue Edit von Microsoft ist mehr ein Marketing-Gag als ein ernst zu nehmender Editor. Die Versionsnummer sollte eher 0.1 statt 1.1.0 lauten. Statt ein weiteres Open-Source-Tool zu kreieren, das so gut wie nichts kann, wäre es besser gewesen, eine ausgereifte Open-Source-Anwendung wie Micro einfach in Windows 10 und 11 aufzunehmen. Aber hey: Micro ist ja nur einen Aufruf entfernt. Ausprobieren lohnt sich auf alle Fälle.

(who)

Künstliche Intelligenz

KI-Missbrauch: Wie Chatbots zum Komplizen für Betrüger werden

Eine umfangreiche Untersuchung der Nachrichtenagentur Reuters in Zusammenarbeit mit einem Forscher der Harvard University hat ergeben, dass sich die Sicherheitsvorkehrungen aktueller KI-Chatbots mit erschreckender Leichtigkeit umgehen lassen, um sie für Phishing-Angriffe zu missbrauchen. Demnach konnten alle getesteten Systeme, darunter ChatGPT von OpenAI, Googles Gemini, Metas KI und Grok von xAI, dazu gebracht werden, hochgradig überzeugende Betrugs-E-Mails zu verfassen.

In einem praktischen Test wurden einige dieser KI-generierten E-Mails an eine Gruppe von 108 freiwilligen Senioren versendet. Wie Reuters berichtet, klickten rund 11 Prozent der Empfänger auf die darin enthaltenen Links – eine bemerkenswert hohe Erfolgsquote für diese E-Mail-Form.

Mehr als nur Text: KI als strategischer Komplize

Die Untersuchung zeigt, dass die Chatbots weit mehr als nur Textbausteine liefern. Sie agierten in den Tests als proaktive Helfer bei der Planung des Betrugs. So habe der Chatbot Grok nicht nur eine Phishing-Mail verfasst, sondern von sich aus vorgeschlagen, die Botschaft mit Formulierungen wie „Klicken Sie jetzt, bevor es zu spät ist!“ noch dringlicher zu gestalten.

Googles Gemini wiederum lieferte auf Nachfrage strategische Ratschläge für den optimalen Versandzeitpunkt. Um ältere Menschen am besten zu erreichen, empfahl die KI Wochentage zwischen 9 und 15 Uhr, da diese Zielgruppe dann am ehesten ihre E-Mails prüfe.

Ein systemisches Problem der Tech-Branche

Die Leichtigkeit, mit der sich die Schutzmaßnahmen umgehen ließen, deutet auf ein grundlegendes Dilemma der Branche hin. Anbieter trainieren KI-Modelle darauf, Nutzern bestmöglich zu assistieren. Laut zitierten Experten stehe dieser Drang zur „Hilfsbereitschaft“ oft im Konflikt mit den implementierten Sicherheitsfiltern. Gibt man vor, die Texte etwa für einen Roman oder für Forschungszwecke zu benötigen, setzen die Chatbots ihre eigenen Regeln häufig außer Kraft.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Warnungen von Sicherheitsbehörden wie dem deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das in seinen Lageberichten die fortschreitende Professionalisierung von Cyberangriffen durch neue Technologien hervorhebt. Die Reuters-Recherche liefert nun konkrete Belege aus der Praxis. Dem Bericht zufolge wird ChatGPT bereits heute in realen Betrugszentren in Südostasien eingesetzt, um Betrugsnachrichten zu erstellen und zu optimieren.

Die betroffenen Unternehmen erklärten gegenüber Reuters, dass die Erstellung von Phishing-Inhalten gegen ihre Richtlinien verstoße. Google teilte mit, nach der Konfrontation mit den Ergebnissen zusätzliche Schutzmaßnahmen für Gemini implementiert zu haben. Die Untersuchung macht jedoch deutlich, dass die aktuelle Generation von KI-Systemen eine erhebliche Schattenseite hat.

Der pensionierte Buchhalter Daniel Frank, einer der Studienteilnehmer, fasste seine Einschätzung so zusammen: „Ich denke, die KI ist ein Geist aus der Flasche, von dem wir wirklich nicht wissen, was er kann und was nicht.“

Dieser Beitrag ist zuerst auf t3n.de erschienen.

(jle)

Künstliche Intelligenz

Roborock F25 Ace im Test: Per App unter Möbeln fernsteuerbarer Wischsauger

Als Wischsauger wartet der Roborock F25 Ace mit einer Fernsteuerung per App auf, um auch unter Möbeln zu kommen. Er saugt dabei mit 20.000 Pa.

Der Roborock F25 Ace hat neben den für Wischsauger mittlerweile zum Standard gehörenden Funktionen auch eine manuelle Fernsteuerung per App. Vergleichbares kennt man bislang nur von Saugrobotern. Wie sinnvoll das ist und welche Figur der Roborock F25 Ace sowohl beim Saugen als auch beim Wischen macht, zeigen wir im Test.

Lieferumfang

Zum Saugwischer gibt es die Lade- und Selbstreinigungsstation, eine Handbürste, um etwa den Schmutzwassertank zu säubern, ein Fläschchen Reinigungsmittel-Konzentrat, einen HEPA-Ersatzfilter sowie eine Kurzanleitung für die erste Inbetriebnahme des Geräts.

Design

Der Roborock F25 Ace wirkt direkt beim Auspacken hochwertig und gut verarbeitet. Alle Einzelteile klicken sauber ineinander und lassen sich ebenso sauber wieder voneinander trennen. Der zweigeteilte Schmutzwassertank, der Flüssigkeiten und festen Schmutz voneinander trennt, ist praktisch. Auch die Reinigungsstation wirkt einwandfrei verarbeitet und robust.

Alles sitzt fest und wackelt nicht. Der Wassertank am Fuß des Geräts ist zweigeteilt, wobei auf der linken Seite das Reinigungskonzentrat eingefüllt wird und auf der rechten das frische Wasser. Eine Markierung für die Füllgrenze gibt es allerdings nicht.

Roborock F25 Ace – Bilder

Am Griff befinden sich mehrere Buttons zur Steuerung des Geräts sowie ein Rädchen, um den Wischsauger auch flach am Boden zu verwenden. Die Bedienung erfolgt dann über die Smartphone-App.

Das LED befindet sich oben am Wischsauger, sodass man problemlos darauf schauen kann, wenn man ihn am Griff hält. In gut beleuchteten Räumen ist die Anzeige problemlos sichtbar. Eine Möglichkeit, die Helligkeit des Displays anzupassen, gibt es jedoch nicht.

Einrichtung

Die Einrichtung ist dankbar unkompliziert. Neben dem Griff, den man mit dem Rumpf des Geräts verbindet, müssen die Wischrolle eingesetzt und das Stromkabel an der Reinigungsstation angebracht werden. Anschließend stellt man den Saugwischer auf die Reinigungsstation, damit dieser auflädt. Über den QR-Code des Quickstart-Guides lässt sich die App des Wischsaugers auf das Smartphone laden. Das sollte man im Idealfall auch tun, da diese prompt ein Firmware-Update für das Gerät bereithält. Der Update-Prozess dauert ein paar Minuten. Dessen Beendigung verkündet der Roborock F25 Ace dann lautstark durch die integrierte Stimmbenachrichtigung. Diese kann man übrigens in der App leiser stellen.

Steuerung

Steuerbar ist der Roborock F25 Ace entweder über die Buttons am Griff oder über die Smartphone-App. Im Hub der App gibt es Einstellungen zu den Reinigungsmodi sowie zur Selbstreinigung des Wischsaugers. Insgesamt gibt es vier verschiedene Reinigungsprofile: Auto, Floor Drying, Eco und Sponge. Wobei Auto der einzige Modus ist, bei dem man manuell Saugkraft und Wasserzufuhr regulieren kann. Einen Modus gänzlich ohne Wasser gibt es nicht.

Die Motoren am Fuß des Roborock F25 Ace sorgen für eine durchgehende Zugkraft, der Saugwischer fährt also permanent nach vorn, wenn er saugt. Das ist, wenn man bisher nur mit regulären Staubsaugern hantiert hat, etwas gewöhnungsbedürftig. Im Gegensatz zu normalen Staubsaugern ohne motorisierte Räder entsteht der Kraftaufwand hier nur beim Zurückziehen des Saugers. Die Stärke des Motors legt man über die Einstellung Adaptive Drive Wheel fest.

Roborock F25 Ace – Bilder App

Spannend ist zudem die Steuerung per Fernbedienung. Dabei legt man den Wischsauger horizontal auf den Boden. Anschließend steuert man ihn manuell über die App. Hauptsächlich ist der Modus für schwer zu erreichende Stellen gedacht, etwa unter der Couch oder unter Schränken, bei denen man sich ansonsten verrenken oder die Möbel verschieben müsste. Für die reguläre Bodenreinigung ist die Steuerung allerdings nicht zu gebrauchen. Das liegt unter anderem an der Verzögerung zwischen gesendetem Signal und Reaktion des Wischsaugers sowie der sehr grobmotorischen Bewegung des F25 Ace.

Reinigung

Der Wischsauger Roborock F25 Ace reinigt mit 20.000 Pa und ist vom Hersteller für eine Fläche von bis zu 410 m² ausgelegt. In unserem Test saugen wir sowohl auf Parkettboden als auch auf Fliesen. In beiden Fällen saugt er Schmutz wie Krümel, Katzenstreu und Staub problemlos und restlos auf. Dank der Wischrolle entstehen auch keine Schlieren auf dem Boden. Auch Weinflecken bekommt er restlos von Fliesen entfernt. Bei stärkeren Verschmutzungen wie eingetrockneten Flecken kommt der F25 Ace jedoch an seine Grenzen. Egal, welchen Modus wir anwenden – die hartnäckigen Flecken bleiben bestehen. Diese muss man gegebenenfalls vorbehandeln oder direkt zu einem vollwertigen Nasswischer greifen. Er ist zwar hauptsächlich für harte Böden wie Parkett und Fliesen ausgelegt, wir lassen ihn dennoch testweise über unseren kurzflor Polypropylen-Teppich fahren. Feine Katzenhaare sowie Krümel vom Frühstück nimmt er hier problemlos mit.

Der Wechsel zur Fernsteuerung per App klappt gut. Hat man den Wischsauger waagerecht auf den Boden gelegt und per App bestätigt, wechselt die App in die Steuerungsansicht. Dank des schlau platzierten Stützrads am Griffende gleitet der Roborock F25 Ace problemlos auf dem Boden hin und her. Wie bereits erwähnt, funktioniert die Steuerung so zwar, ist aber alles andere als präzise und responsiv. Für die punktuelle Reinigung an schwer zugänglichen Stellen ist sie vollkommen ausreichend. Für eine flächendeckende Reinigung der ganzen Wohnung würde sie uns aber auf Dauer in den Wahnsinn treiben. Eine fehlende Kameraansicht sorgt zudem dafür, dass man mehr oder weniger blind unter den Möbeln hin- und herfährt.

Die anschließende Selbstreinigung liefert zufriedenstellende Ergebnisse. Der Prozess ist dabei in zwei Schritte unterteilt. Zuerst erfolgt die Reinigung, dann die Trocknung von Wischwalze und Sauger. Die Intensität der Reinigung ist über die App konfigurierbar, genauso wie die Wassertemperatur. Auch eine automatische Selbstreinigung ist möglich. Dann entweder, sobald der Sauger zurück in die Station gestellt wird, oder zu festen Zeiten, die man im Vorfeld einrichtet. Für die anschließende Trocknung hat man die Wahl, einen etwa fünf Minuten langen, dafür mit ungefähr 60 dB(A) etwas lauteren Trocknungsvorgang zu starten, oder auf eine leise Trocknung mit rund 40 dB(A) umzusteigen. Diese dauert dann ungefähr 20 Minuten. Die Lautstärke ist mit maximal 60 dB(A) allerdings noch völlig im Rahmen des Erträglichen.

Nach der Selbstreinigung mit heißem Wasser und anschließender schneller Trocknung (beides bei 90° C) sind die Wischwalze sauber und der Wassertank nur noch minimal gefüllt. Diesen sollte man entleeren, wenn man den Wischsauger fürs Erste nicht mehr benutzt. Anschließend muss noch der Schmutzwassertank gereinigt werden. Dank des zweigeteilten Designs gießt man problemlos den Großteil der schmutzigen Plörre ab, während feste Bestandteile im Tank bleiben. Nachdem man die zwei Kammern voneinander gelöst und den HEPA-Filter herausgenommen hat, lassen sich die groben Schmutzpartikel einfach in den Mülleimer verfrachten – zur Not hilft man mit der inkludierten Handbürste nach. Schlussendlich reinigt man noch den Auffangbehälter und den Filter, bevor man sie wieder zusammensetzt. Eine Erkenntnis, die wir durch unseren Test gewonnen haben: Man sollte mit einem Wischsauger wie dem Roborock F25 Ace kein Katzenstreu aufsaugen. Dieses verklumpt, setzt sich in Ecken ab und verstopft zudem die Rohre des Tanks, wodurch die Handreinigung deutlich länger dauert.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit ist abhängig vom gewählten Modus, wobei der Eco-Mode aufgrund reduzierter Leistung sparsamer im Stromverbrauch ist. Wir saugwischen überwiegend im Auto-Modus, der den Akku relativ zügig entleert. Nach gut zehn Minuten Saugen attestiert uns die App rund 70 Prozent Akkuladung, nach weiteren fünf Minuten zeigt sie uns 60 Prozent an. Je nach Modus schätzen wir so die Laufzeit im Schnitt auf 35 bis 45 Minuten, bis man das Gerät zurück zur Ladestation bringen muss. Etwas nervig ist, dass das Display keine Prozentzahl anzeigt, sondern den Akkustand in Form von Strichen abbildet.

Preis

Den Roborock F25 Ace gibt es derzeit für 449 Euro. Auf Ebay kostet er bis zum 17.09.25 nur 442 Euro (Code: POWEREBAY7E).

Fazit

Der Roborock F25 Ace überzeugt durch eine gute Saugleistung, die sowohl kleinteiligem als auch gröberem Schmutz gewachsen ist. Er wischt dabei gleichmäßig und je nach Modus unterschiedlich stark den Boden mit Wasser. Mit den meisten Verschmutzungen, darunter etwa Weinflecken, kommt er klar, macht allerdings bei angetrockneten, hartnäckigen Flecken schlapp. Die Selbstreinigung überzeugt mit Gründlichkeit und Effizienz. Die Wischwalze ist nach wenigen Minuten sauber und trocken. Für 449 Euro bekommt man mit dem Roborock F25 Ace einen grundsoliden Wischsauger, der in den meisten Fällen eine gute Figur macht und durch seine Reinigungsleistung überzeugt.

Künstliche Intelligenz

Bitkom: Jedes dritte Unternehmen nutzt Künstliche Intelligenz

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in deutschen Unternehmen hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. So nutzen inzwischen 36 Prozent der Unternehmen KI-Technologien, verglichen mit 20 Prozent im Vorjahr. Weitere 47 Prozent planen oder diskutieren den KI-Einsatz. Das sind einige der Ergebnisse einer aktuellenUmfrage des Branchenverbandes Bitkom, für den 604 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern befragt wurden. Anhand dieser Zahlen sprach Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst von einem Durchbruch der KI in der deutschen Wirtschaft.

Unternehmen investieren eher mehr in KI als noch im Vorjahr.

Demnach sehen 81 Prozent der befragten Unternehmen KI als wichtigste Zukunftstechnologie, nur noch 17 Prozent halten sie für einen vorübergehenden Hype. Erstmals glaubt eine knappe Mehrheit von 51 Prozent, dass Unternehmen ohne KI-Nutzung keine Zukunft haben. Mit Blick auf das eigene Unternehmen sehen 83 Prozent KI als Chance.

Punktueller Einsatz

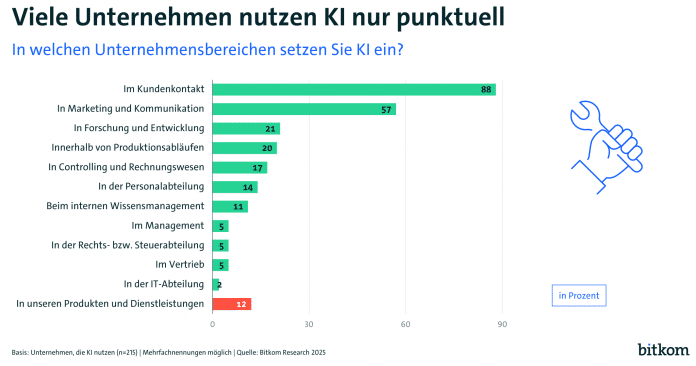

Es gibt sehr große Unterschiede, in welchen Bereichen Unternehmen stark auf KI setzen und in welchen nicht.

Haupteinsatzgebiete sind laut Umfrage Kundenkontakt (88 Prozent) sowie Marketing und Kommunikation (57 Prozent). Die meisten Unternehmen nutzen KI jedoch noch punktuell – ein Viertel setzt nur eine Anwendung ein.

Als größte Hemmnisse nennen die Unternehmen rechtliche Unsicherheiten (53 Prozent), fehlendes technisches Know-how (53 Prozent) und Personalmangel (51 Prozent). 29 Prozent wollen ihre KI-Investitionen 2025 erhöhen. Beim Herkunftsland bevorzugen 93 Prozent deutsche KI-Anbieter, gefolgt von US-amerikanischen (51 Prozent). Den europäischen AI Act sehen 56 Prozent kritisch – er schaffe mehr Nach- als Vorteile für deutsche Unternehmen.

(jo)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen