Künstliche Intelligenz

Mittwoch: Österreichs Rundfunkgebühren und Förderung der E-Mobilität

183,60 Euro pro Jahr müssen Österreichs Haushalte dem ORF zahlen, ob sie zuschauen oder nicht – Betriebe oft mehr. Juristische Argumente dagegen gab es viele, weshalb Bürger und Initiativen gerichtlich dagegen vorgegangen sind. Doch den Protesten hat der österreichische Verfassungsgerichtshof jetzt eine Absage erteilt. Fast gleichzeitig hat die Regierung des Landes beschlossen, Ladestationen sowie emissionsfreie Lkw und Busse in Österreich bis Ende 2026 zu fördern, um den Ausbau der E-Mobilität voranzutreiben. Nur für Haushalte gibt es kein Geld. Private Elektroautos werden nicht subventioniert. Derweil können Webseiten nun von Cloudflare standardmäßig vor Crawler-Zugriffen geschützt werden. Denn KI-Bots greifen vermehrt Internet-Inhalte ab, sodass Website-Betreibern Einnahmen entgehen. Doch KI-Firmen können Betreiber auch für Content-Scraping bezahlen, geht es nach dem Pay-per-Crawl-Programm von Cloudflare – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte hat der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) ein Massenverfahren durchführen müssen. Grund waren zahlreiche Beschwerden gegen die Anfang 2024 eingeführte „Haushaltsabgabe“ zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen ORF (Österreichischer Rundfunk). Genutzt haben sie nichts: Der VfGH weist alle Beschwerden ab. Sowohl Haushalte als auch Betriebe müssen im vorgesehenen Umfang bezahlen, weil das Monatspauschale nicht verfassungswidrig ist. Damit ist der Instanzenzug ausgeschöpft, sodass auch Bürger ohne Fernseher sowie blinde oder sehschwache Personen zur Kasse gebeten werden. Dabei werden Haushalte mit weniger Mitgliedern pro Person überproportional belastet durch die Rundfunkgebühren: Österreichs Haushaltsabgabe ist verfassungskonform.

Etwas positiver ist hingegen die Nachricht aus Österreich, dass die dortige Bundesregierung ihre Landsleute mit rund 480 Millionen Euro (und vielen Anglizismen) für elektrischen Straßenverkehr gewinnen möchte. 450 Millionen Euro stehen bis Ende kommenden Jahres zur Subvention öffentlicher Ladestationen, sowie lokal emissionsfreier Lastkraftwagen, lokal emissionsfreier Autobusse und deren jeweiliger Lade- respektive Wasserstoffbetankungsinfrastruktur zur Verfügung. 2026 kommen 30 Millionen Euro speziell für öffentliche Schnellladestationen in unterversorgten ländlichen Gebieten hinzu. Auf die Subventionierung privater Elektroautos wird allerdings verzichtet, die verbesserte Infrastruktur soll den Umstieg auf E-Mobilität antreiben: Österreich subventioniert E-Mobilität, aber keine PKW.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen.

KI-Firmen greifen Inhalte von Webseiten oft ungefragt per Webcrawlern ab, etwa für die Internetsuche oder um KI-Modelle trainieren zu können. Der Betreiber hat außer einer höheren Belastung des Servers bislang nichts davon. Cloudflare will solche KI-Crawler ab sofort standardmäßig blockieren und bietet bald auch an, dass KI-Firmen die Website-Betreiber für dieses Content-Scraping bezahlen können, sollten ihnen die Inhalte wichtig genug sein. Dieses sogenannte Pay-per-Crawl-Programm steckt noch in einer geschlossenen Beta-Phase, aber interessierte Website-Betreiber können sich trotzdem dafür bei Cloudflare anmelden: Cloudflare lässt KI-Crawler auflaufen, wenn nicht für Scraping bezahlt wird.

Das Medienhaus heise erwirbt im Rahmen eines sogenannten Asset-Deals den vollständigen Geschäftsbetrieb der Mindfactory GmbH. Lediglich das Kartellamt muss der Übernahme noch zustimmen. Geschieht das, wechselt einer der größten deutschen Online-Händler von PC-Komponenten den Besitzer. Zu den finanziellen Details schweigen sich die beteiligten Parteien aus. Fest steht jedoch: Der Standort Wilhelmshaven sowie sämtliche Mitarbeiter und Kundenbeziehungen bleiben erhalten. Mittlerweile hat sich die Situation bei Mindfactory wieder beruhigt, nachdem der Händler zu Jahresbeginn in finanzielle Schwierigkeiten geriet und im Frühling eine Insolvenz in Eigenverwaltung eingeführt hatte: Nach Insolvenz will heise Mindfactory übernehmen.

Vor 15 Jahren erschien die erste Spezifikation für die quelloffene CPU-Befehlssatzarchitektur RISC-V. In 32-Bit-Mikrocontrollern tritt RISC-V schon ziemlich erfolgreich gegen ARM-Chips an. Laut RISC-V Foundation werden jedes Jahr mehrere Milliarden Chips mit RISC-V-Technik produziert. Klingt viel, andererseits entstehen jährlich rund 30 Milliarden Chips mit ARM-Technik sowie insgesamt weit mehr als 1 Billion Halbleiter. Und manche Leute haben sich viel mehr von RISC-V erhofft, nämlich 64-Bit-Chips mit offener Technik als Alternativen zu AMD und Intel. Bisher ist aber nicht einmal ein Raspberry-Pi-Gegner mit RISC-V auf dem Markt. Licht und Schatten der aktuellen RISC-V-Technik diskutieren wir im Bit-Rauschen, dem Prozessor-Podcast: Wo steht die CPU-Technik RISC-V aktuell?

Auch noch wichtig:

(fds)

Künstliche Intelligenz

NVR zum Selbsthosten: Frigate erkennt nun Autokennzeichen und Gesichter

Der Open-Source-NVR Frigate bringt in seiner jüngst erschienenen Version 0.16 zahlreiche neue Funktionen mit. KI-gestützte Erkennung von Gesichtern und Autokennzeichen zählt ebenso dazu wie eine Internationalisierung der Benutzeroberfläche und mehr Möglichkeiten, Kameras zu steuern.

Gesichtserkennung inklusive

Das am 16. August nach einer dreimonatigen Betaphase erschiene neUpdate hat’s in sich. Vor allem die Gesichtserkennung mussten Frigate-Nutzer zuvor über andere Tools nachrüsten, nun ist sie mit an Bord. Für jede Person, deren Gesicht Frigate automatisch identifizieren soll, muss der Administrator Trainingsdaten hinterlegen: Einige hoch aufgelöste Porträtfotos sowie den Namen der Person reichen aus, dann klappen erste Erkennungen. Zunächst jedoch nur, wenn Besucher frontal in die Kamera schauen – nach einiger Zeit auch im Halbprofil. Die Entwickler haben eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung der Gesichtserkennung veröffentlicht.

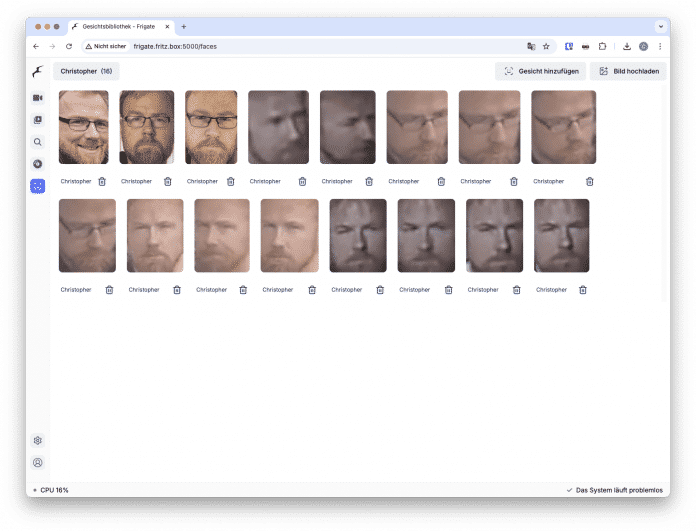

Grimassenkarambolage: Damit Frigate aus den oft pixelbreiigen Aufnahmen der Überwachungskameras Gesichter erkennen kann, benötigt der NVR hoch aufgelöste Trainingsbilder – hier die linken drei Fotos des Autors.

Autokennzeichen mit Regexp erkennen

Ein weiteres nützliches Feature: Nummernschilder von Kraftfahrzeugen kann Frigate jetzt nicht mehr nur markieren, sondern auch lesen und mit in der Konfiguration hinterlegten Exemplaren vergleichen. Gibt der NVR-Verwalter etwa das eigene Kennzeichen à la H-VH 1234 vollständig an, sendet Frigate eine entsprechende Benachrichtigung. Heimautomatisierungsplattformen wie Home Assistant können darauf reagieren und etwa das Außenlicht anschalten.

Praktisch im Alltag: Auch reguläre Ausdrücke beherrscht der freie NVR. Den DHL-Lieferwagen könnte er so mittels des regulären Ausdrucks „^BN-BP [0-9]{4}$“ erkennen, der sehnsüchtig auf die überfällige Hardware-Sendung wartende Hausherr kann dann aus der Ferne per Gegensprechanlage den Paketboten einweisen. Aber Vorsicht bei allzu viel Automatisierung: Fälschungssicher sind Autokennzeichen keineswegs und wer automatisch das Garagentor für die vermeintliche Familienkutsche öffnet, könnte eine böse Überraschung erleben.

Wer will, kann Frigate zudem als Werkzeug zur Naturbeobachtung einsetzen. Mittels eines spezialisierten KI-Modells namens „MobileDet INat Bird Classification“ kann Frigate über 900 Vogelarten erkennen. Nutzer des kostenpflichtigen Dienstes „Frigate+“, betrieben vom Mitentwickler Blake Blackshear, können zudem maßgeschneiderte KI-Modelle trainieren und herunterladen. Der Dienst bietet eine Weboberfläche, in der Admins dem Modell Fehlerkennungen mitteilen und weitere Objekttypen zur Erkennung freischalten können. Dazu zählen viele weitere Tiere vom Reh bis zum Känguru, aber auch Lieferfahrzeuge verschiedener Unternehmen und Roboter-Rasenmäher, in künftigen Versionen womöglich auch Golfmobile und Dachse.

Internationalisierung und UI-Verbesserungen

Die Benutzeroberfläche steht nun auch in anderen Sprachen als Englisch zur Verfügung, und Nutzer können Kameras mit einem Klick ein- und ausschalten. Auch Aufnahmen lassen sich jetzt leichter manuell starten – wer Familienmitgliedern eingeschränkten Zugang zur Frigate-Oberfläche geben will, kann ihnen nun die neue „Viewer“-Rolle zuweisen. In dieser können sie die Kamerabilder und erkannten Objekte anschauen, aber keine Veränderungen vornehmen.

Unter der Haube hat das Team die Unterstützung für verschiedene Modelle und Hardwarelösungen verbessert, darunter Hailo8, zusätzliche ONNX- und OpenVINO-Modelle und das RKKN Toolkit. Die volle Liste der Verbesserungen finden Interessierte in der ausführlichen Ankündigung auf Github.

Frigate bietet eine selbstgehostete Open-Source-Alternative zu NVR-Lösungen wie Unifi Protect oder Synology Surveillance Station. Der NVR verarbeitet Audio- und Videosignale vieler Überwachungskameras und unterstützt zudem Beschleunigerchips wie Googles Tensor Processing Unit (TPU). Dabei läuft Frigate selbst auf schwachbrüstiger Hardware: Selbst auf einem Raspberry kann der NVR praktisch in Echtzeit Objekte erkennen und Ereignisse aufzeichnen. Die Installation ist recht einfach und mittels Docker-Container flugs erledigt.

(cku)

Künstliche Intelligenz

Apple Watch: Echtes Redesign erst nächstes Jahr?

In wenigen Wochen dürfte Apple neue Computeruhren präsentieren. Sie sollen je nach Baureihe deutliche Verbesserungen mitbringen, insbesondere auf eine Apple Watch Ultra 3 hoffen viele Nutzer. Am grundsätzlichen Design der Smartwatch-Modelle soll sich aber nichts ändern, zumindest gab es dazu bislang keine Gerüchte. Wie es nun aus Taiwan heißt, plant Apple jedoch für das kommende Jahr größere Umgestaltungen bei der Apple Watch. Ein „Major Redesign“ sei vorgesehen, schreibt das in Taipeh erscheinende Elektronikfachblatt DigiTimes unter Berufung auf Apples Lieferkette. In Sachen Apple-Gerüchte hat das Medium allerdings eine durchwachsene Erfolgsbilanz – entsprechend sind die Angaben mit Vorsicht zu genießen.

Änderungen am Außendesign der Apple Watch

Grundsätzlich hat sich am Look der Apple Watch seit dem ersten Erscheinen im Jahr 2015 nur wenig verändert. Display-Form, Anbindung der Armbänder, Sensorik: Alles wurde beibehalten und/oder minimal angepasst. So wurde die Auflösung der Uhr vergrößert, die Ränder wurden kleiner, von Baureihe zu Baureihe sind zudem unterschiedliche Gehäusematerialien sichtbar. Doch erst mit der Apple Watch Ultra von 2022 kam ein „echter“ neuer Formfaktor hinzu – ein Gerät, das besonders haltbar sein soll. Mögliche Pläne, die Gehäuseform der Standard-Apple-Watch zu verändern, hat Apple hingegen nicht umgesetzt. Das ist angeblich nun für das kommende Jahr vorgesehen. Doch wie stark diese tatsächlich ausfallen werden, ist noch unklar.

DigiTimes schreibt, die Apple Watch für 2026 – dann wohl Apple Watch Series 12 – werde Veränderungen im Außendesign aufweisen. Dazu gehören Umbauten an der Unterseite der Uhr mit den Sensorbereichen. Diese sollen in Form von acht verschiedenen Detektoren „ringförmig“ angeordnet sein und durch eine Glasabdeckung für Nutzer sichtbar werden. Das erinnert an einen angeblich Prototypen für die Apple Watch Series 10, der im Mai die Runde machte. Ob der Aufbau diesem Look entspricht, ist aber unklar.

Mehr Platz für Sensoren?

Denkbar ist, dass sich Apple mit der Veränderung auf den Einbau neuer Sensoren vorbereitet, etwa die lang erwartete Blutdruckmessung. Wie der Look der Computeruhr ansonsten verändert werden könnte – besonders auf der Oberseite –, wird in dem Bericht allerdings nicht erwähnt.

Die Apple Watch Series 10 ist die bislang dünnste Apple Watch. Ein (noch) dünneres Gehäuse, das Bloomberg vorhergesagt hatte, kam allerdings nicht, genauso wenig wie ein neues, magnetisches Verschlusssystem für Armbänder.

(bsc)

Künstliche Intelligenz

Metas erste Smart Glasses mit Display werden günstiger als gedacht

Bloomberg berichtete im April, der Preis der neuen Smart Glasses von Meta werde voraussichtlich zwischen 1000 und 1400 US-Dollar liegen und damit deutlich über dem der Ray-Ban Meta-Brillen, die ab 300 US-Dollar erhältlich sind. Nun berichtet das Wirtschaftsblatt, dass Meta Wege gefunden habe, den Preis auf etwa 800 US-Dollar zu senken.

Diese Reduzierung hänge unter anderem zusammen, dass das Unternehmen geringere Margen akzeptiere, heißt es in dem Bericht. Die 800 US-Dollar seien jedoch nur der Einstiegspreis: Designvarianten oder Korrekturgläser würden den Gesamtpreis schnell in die Höhe treiben.

Laut Bloomberg werden die Smart Glasses im September vorgestellt. Sie dürften im Mittelpunkt der Meta Connect stehen, die am 17. und 18. September stattfindet.

Steuerung per Armband

Meta deutete mehrfach an, Smart Glasses mit Mini-Display auf den Markt bringen zu wollen. Bloomberg berichtete, das Display solle eigene Apps für Fotoaufnahmen und Zugriff auf Karten bieten und zudem Smartphone-Benachrichtigungen etwa von Messenger und WhatsApp anzeigen. Das Display befinde sich in der unteren rechten Ecke des rechten Brillenglases und sei monokular.

Die Smart Glasses kommen laut Bloomberg mit einem sEMG-Armband, das elektrische Muskelsignale am Handgelenk erfasst und Mikrogesten mithilfe eines KI-Modells in Computerbefehle übersetzt: eine neue Eingabemethode für die freihändige Steuerung von Smart Glasses und AR-Brillen. Gezeigt wurde das Armband bereits 2024 zusammen mit dem AR-Brillenprototyp Orion.

Die Smart Glasses sind als Zwischenstufe zwischen displaylosen KI-Brillen wie den Ray-Ban Meta-Brillen und vollwertigen AR-Brillen gedacht, die Meta laut Berichten ab 2027 auf den Markt bringen will. Das unter dem Codenamen „Hypernova“ entwickelte Wearable soll laut dem Tech-Magazin The Information rund 70 Gramm wiegen und damit etwa 20 Gramm mehr als die Ray-Ban Meta-Brillen.

(tobe)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen