Künstliche Intelligenz

Motorola Edge 60 im Test: Schickes Smartphone mit Telelinse für unter 400 Euro

Kein Smartphone ist schicker: Das Motorola Edge 60 fällt auf durch Kunstleder, Duftnote und 3-fach-Tele-Zoom zum kleinen Preis auf. Was es kann, zeigt der Test.

Das Auge isst bekanntlich mit – nicht nur bei Speisen, sondern auch bei Technikprodukten spielt das Design eine entscheidende Rolle. Motorola setzt beim neuen Edge 60 erneut auf einen ansprechenden Look und möchte gleich mehrere Sinne ansprechen. Das schlanke Gerät ist in einem kräftigen Grün oder einem tiefen Dunkelblau erhältlich, jeweils mit einer Rückseite aus Kunstleder. Und wie bei früheren Modellen ist auch dieses Smartphone leicht parfümiert – ein Detail, über das sich streiten lässt.

Trotz des vergleichsweise günstigen Preises bietet das Edge 60 solide Technik. Dazu gehören unter anderem ein hochauflösendes Display und eine Kamera mit Telelinse. Wie sich das neue Modell im Alltag schlägt und wo es Schwächen zeigt, klären wir im Test.

Design

Beim Design zeigt Motorola derzeit viel Selbstbewusstsein – und das zu Recht. Das Edge 60 kommt wahlweise in knalligem Grün oder dezentem Dunkelblau daher und setzt mit einer griffigen Kunstleder-Rückseite ein haptisches Ausrufezeichen. Mal etwas anderes als die übliche Glas- oder Plastikware.

Trotz seiner beachtlichen Größe (161 × 73 × 7,9 mm) wirkt das Smartphone erstaunlich schlank und liegt mit 179 g angenehm leicht in der Hand. Rahmen und Rückseite bestehen zwar nur aus Kunststoff, sind aber sauber verarbeitet und wirken hochwertig. Das auffällige Kameramodul mit drei Linsen und LED-Blitz ist in Rasterform angeordnet und sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert.

Robust ist das Gerät obendrein: IP69 und MIL-STD-810H bedeuten Schutz gegen heißes Wasser unter Hochdruck, Staub und gelegentliche Stürze – bislang vorrangig eine Disziplin von Outdoor-Handys. Wir erhoffen uns davon eine höhere Lebensdauer im Alltag. Und weil Motorola offenbar alle Sinne bedienen will, kommt das Edge 60 sogar leicht parfümiert daher. Ob das ein sinnvolles Feature oder eher ein olfaktorischer Fehltritt ist, bleibt Geschmackssache.

Display

Motorola verbaut im Edge 60 ein 6,67 Zoll großes P-OLED-Display, das mit 2712 × 1220 Pixeln auflöst. Die Pixeldichte liegt bei ziemlich hohen 446 PPI. Inhalte wirken damit gestochen scharf, selbst feine Schriften bleiben klar lesbar. Die Bildwiederholrate passt sich dynamisch zwischen 60 und 120 Hz an, was beim Scrollen für eine angenehm flüssige Darstellung sorgt.

Bei der Bildqualität liefert das Panel ab: Farben werden kräftig, aber nicht übertrieben dargestellt, Schwarzwerte sind dank OLED-Technik tief, Kontraste deutlich. Die Helligkeit reicht aus, um auch im Freien noch problemlos Inhalte zu erkennen – direkte Sonne bringt das Display nicht so schnell ins Schwitzen. Laut Motorola sind hier in der Spitze bis zu 4500 Nits möglich.

Der Bildschirm ist allerdings an den Rändern abgerundet, was nicht jedermanns Geschmack trifft – und mittlerweile auch etwas aus der Mode gekommen ist. Wer Curved-Displays nicht mag, sollte das berücksichtigen.

Kamera

Große Stärke des Edge 60 in der Preisklasse ist die Triple-Kamera. Zum Einsatz kommen eine Hauptlinse mit 50 Megapixel (f/1.8) und optischer Bildstabilisierung (OIS), ein Weitwinkelobjektiv mit ebenfalls 50 Megapixel (f/2.2) sowie eine Telelinse mit 10 Megapixel und OIS (f/2.0). Für Selfies steht ein Weitwinkelobjektiv mit 12 Megapixeln (f/2.2).

Die Hauptkamera des Motorola Edge 60 fasst per Pixel-Binning standardmäßig vier Bildpunkte zu einem zusammen. Das ergibt Fotos mit 12,5 Megapixeln, bei Bedarf lässt sich aber auch die volle Auflösung abrufen. Bei Tageslicht liefert die Kamera überzeugende Ergebnisse: Farben wirken kräftig – wenn auch minimal übersättigt. Der Dynamikumfang ist stimmig und die Bildschärfe hoch, auch wenn in feinen Details manchmal noch Luft nach oben bleibt.

Bei schwachem Licht zeigt die Hauptlinse jedoch Schwächen: Die Aufnahmen geraten sichtbar dunkler, Bildrauschen nimmt deutlich zu. Ohne ausreichend Restlicht oder den Einsatz des Blitzes sind viele Motive kaum noch zu erkennen.

Die Ultraweitwinkelkamera bietet nominell die gleiche Auflösung wie das Hauptobjektiv, liefert aber sichtbar weniger Details und eine abweichende Farbabstimmung. Immerhin: Sie bringt einen Makromodus mit, der für Nahaufnahmen brauchbar ist – auch wenn Fokus und Schärfe hier nicht immer ganz präzise sind.

Positiv überrascht hat uns die Telelinse. Trotz der geringeren Auflösung gelingen detailreiche Aufnahmen ohne nennenswerte Einbußen dank optischem Dreifachzoom. Auch bei sechsfacher Vergrößerung bleiben die Bilder noch gut nutzbar. Wer möchte, kann digital bis zu 30-fach zoomen – die Ergebnisse sind dann allerdings sehr pixelig. Der Porträtmodus bietet vier Brennweiten (24 mm, 35 mm, 50 mm und 85 mm) und erlaubt so viel Spielraum bei der Bildgestaltung – ein gelungenes Detail.

Die Frontkamera liefert ordentliche Selfies, die allerdings einen Tick schärfer sein dürften. Das Bokeh im Porträtmodus gelingt sauber. Videos lassen sich mit der Hauptkamera in Full-HD bei 60 FPS und in 4K bei 30 FPS aufzeichnen. Die Clips wirken ausreichend scharf und sind gut stabilisiert – für den Alltag völlig in Ordnung.

Motorola Edge 60 – Originalaufnahmen

Ausstattung

Angetrieben wird das Edge 60 vom Mediatek Dimensity 7300. Im Alltag liefert der Chip ausreichend Leistung, was auch der PCmark-Benchmark mit rund 16.000 Punkten bestätigt. Apps starten zügig, Multitasking klappt problemlos.

Schwächen zeigt das Gerät allerdings bei der Grafikleistung: Bei 3Dmark Wild Life Extreme sind es nur etwa 850 Punkte, im regulären Wild Life rund 3000. Für grafikintensive Spiele ist das zu wenig – bei Casual Games hingegen gibt es keine Einschränkungen. In der Grafik-Disziplin ist die Konkurrenz größtenteils besser aufgestellt.

Beim Speicher zeigt sich Motorola großzügig: Zur Auswahl stehen Modelle mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher, 12 GB RAM und 256 GB sowie 12 GB RAM und 512 GB. Letztere Variante ist nur geringfügig teurer. Eine Speichererweiterung per microSD-Karte ist ebenfalls möglich.

Für kabellose Verbindungen stehen Bluetooth 5.4 und WLAN nach Wi-Fi 6 bereit. Der USB-C-Anschluss unterstützt allerdings nur USB 2.0 – ein Flaschenhals beim Datentransfer, der in dieser Preisklasse leider noch häufig anzutreffen ist. Die Ortung klappt zuverlässig mit GPS, Glonass, Beidou, Galileo und QZSS – mit einer Genauigkeit von etwa drei Metern.

Die Stereo-Lautsprecher liefern einen klaren Klang, neigen aber etwas zu betonten Höhen. Der Fingerabdrucksensor ist im Display integriert und reagiert im Test schnell und zuverlässig.

Software

Das Motorola Edge 60 läuft zum Testzeitpunkt mit Android 15. Der Sicherheits-Patch stammt vom 1. Mai – das ist nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand, aber auch nicht hoffnungslos veraltet. Motorola verspricht nur bis 2028 neue Android-Versionen (bis Android 18). Sicherheits-Updates gibt es bis maximal 2029. Vier Jahre Support sind ordentlich, liegen aber mittlerweile unter dem Niveau vieler Wettbewerber in dieser Preisklasse.

Die Bedienoberfläche ist erfreulich schlank gehalten. Motorola orientiert sich weitgehend am reinen Android und ergänzt nur wenige, aber praktische Extras. Dazu zählen etwa die bekannten Gestensteuerungen: Die Taschenlampe lässt sich per doppeltem „Hacken“ mit dem Gerät einschalten, die Kamera startet durch zweimaliges Drehen des Smartphones, und Screenshots gelingen bequem per Drei-Finger-Touch.

Auch KI-Funktionen sind mit an Bord. Unter dem Namen „Moto AI“ bietet Motorola unter anderem „Magic Canvas“ zum Erstellen KI-generierter Hintergrundbilder. Die Funktion „Achtgeben“ kann gesprochene Inhalte automatisch aufnehmen und transkribieren – im Alltag funktioniert das allerdings nicht immer zuverlässig. Der integrierte KI-Assistent versteht derzeit nur Englisch, Spanisch und Portugiesisch. Eine deutsche Version soll laut Motorola folgen.

Akku

Trotz des schlanken Gehäuses verbaut Motorola einen großzügigen 5200-mAh-Akku. Der sorgt für eine ordentliche Laufzeit: Im Battery Test von PCmark erreichten wir knapp unter zwölf Stunden – ein guter, wenn auch nicht überragender Wert. Für einen Tag mit durchschnittlicher Nutzung reicht das problemlos aus – solange man nicht dauerhaft mit voller Helligkeit am Display hängt.

Aufgeladen wird das Edge 60 mit bis zu 68 Watt. Damit ist der leere Akku in knapp einer Stunde wieder voll – nach rund 30 Minuten sind bereits etwa 75 Prozent erreicht. Kabelloses Laden gibt es allerdings nicht, was in dieser Preisklasse aber kein Einzelfall ist.

Preis

Die UVP für das Modell mit 12/512 GB liegt bei 430 Euro. Mittlerweile ist der Preis schon deutlich gefallen, so bekommt man die Variante bereits ab 376 Euro. Mit 12/256 GB ist das Modell sogar teurer, am günstigsten ist die Version mit 8/256 GB für rund 300 Euro.

Fazit

Wer ein schlankes und gut verarbeitetes Smartphone mit Telelinse sucht, wird in dieser Preisklasse nur schwer etwas Besseres finden. Das Edge 60 überzeugt mit einem hervorragenden OLED-Display, ansprechendem Design und einer Kamera, die bei Tageslicht gute Ergebnisse liefert – besonders für Hobbyfotografen und Urlaubsschnappschüsse. Trotz der eleganten Optik ist das Gerät überraschend robust und wasserdicht: Es erfüllt die Zertifizierung für IP69 und MIL-STD-810H.

Schwächen zeigt das Edge 60 bei Nachtaufnahmen – hier nimmt die Bildqualität spürbar ab. Auch der Prozessor ist eher auf Alltagstauglichkeit als auf Gaming ausgelegt. Die Bedienoberfläche orientiert sich weitgehend an Vanilla-Android, bietet aber nützliche Zusatzfunktionen wie Gestensteuerung. Updates gibt es laut Motorola nur bis 2029.

Trotz kleiner Schwächen ist das Edge 60 für unter 400 Euro ein attraktives Gesamtpaket – besonders für alle, die Wert auf Design, Display und eine brauchbare Kamera mit starkem Zoom legen. Ein echter Geheimtipp in der Mittelklasse.

Künstliche Intelligenz

Grenzenlos wachsen: Wie IT-Riesen Wirtschaft und Umwelt zerstören | c’t uplink

Mehr Halbleiter, mehr Rechenzentren, mehr Leistung, mehr KI, … Eine Handvoll US-Unternehmen, die sogenannten „Magnificent Seven“, beherrscht weite Teile der globalen IT-Infrastruktur. Die Firmen kennen anscheinend nur eine Devise: wachsen. Doch dadurch wachsen auch Energie-, Wasser-, Flächen- und Ressourcenbedarf.

Den wöchentlichen c’t-Podcast c’t uplink gibt es …

Als „Magnificent Seven“ (M7) gelten sieben Tech-Unternehmen aus den USA: Amazon, Alphabet (dazu gehört Google), Apple, Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp), Microsoft, Nvidia und außerdem das Firmengeflecht von Elon Musk um Tesla und SpaceX. Diese sieben haben zusammen mittlerweile einen Marktwert von rund 18 Billionen Euro, was dem Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU entspricht. Fast jedes der Unternehmen hat in seinem Bereich eine marktbeherrschende Stellung erreicht, kann Preise und Bedingungen diktieren.

Die c’t-Redakteurinnen Andrea Trinkwalder und Greta Friedrich sowie der c’t-Redakteur Hartmut Gieselmann haben recherchiert, wie die M7 auf Menschen, Umwelt und Wirtschaft wirken. Im c’t uplink sprechen sie darüber, was der KI-Hype in diesem Kontext bedeutet und welche Initiativen es bereits gibt, sich vom Einfluss der großen Tech-Firmen zu lösen.

Zu Gast im Studio: Hartmut Gieselmann, Andrea Trinkwalder

Host: Greta Friedrich

Produktion: Ralf Taschke

Mehr dazu, wie große Tech-Firmen global wirken und welche Initiativen ihren Einfluss begrenzen wollen, lesen Sie in der c’t-Ausgabe 20/2025, auf ct.de sowie in der c’t-App für iOS und Android. Die Ausgabe 20/2025 gibt es ab dem 19. September 2025 am Kiosk.

In unserem WhatsApp-Kanal sortieren Torsten und Jan aus der Chefredaktion das Geschehen in der IT-Welt, fassen das Wichtigste zusammen und werfen einen Blick auf das, was unsere Kollegen gerade so vorbereiten.

► c’t Magazin

► c’t auf Mastodon

► c’t auf Instagram

► c’t auf Facebook

► c’t auf Bluesky

► c’t auf Threads

► c’t auf Papier: überall, wo es Zeitschriften gibt!

(gref)

Künstliche Intelligenz

Universum to go: KI-Software emuliert kosmische Physik auf Notebooks

Ein internationales Team von Physikern hat eine Software namens Effort.jl veröffentlicht, die das Spielfeld der computergestützten Kosmologie verändern könnte. Die Kernfunktion des Programms: Simulationen der Entwicklung des Universums, die bislang monatelange Rechenzeit auf Cluster-Systemen wie dem SuperMUC-NG am Leibniz-Rechenzentrum in Garching beanspruchten, laufen damit in wenigen Minuten auf einem gewöhnlichen Notebook ab.

Ihre Ergebnisse hat die Gruppe um den Physiker Marco Bonici von der University of Waterloo im kanadischen Ontario im Fachmagazin Journal of Cosmology and Astroparticle Physics publiziert. Die Arbeit entstand in einer Kooperation, an der auch das Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) in Italien beteiligt war.

Ein Emulator ahmt die Physik nach

Bei Effort.jl handelt es sich um einen sogenannten Emulator. Stellen sie sich vor, sie wollen nicht die komplette, komplexe Physik des Kosmos mit all ihren unzähligen Interaktionen von Grund auf berechnen. Stattdessen trainieren sie ein Modell darauf, das Ergebnis dieser Berechnungen bei gegebenen Anfangsbedingungen möglichst exakt vorherzusagen.

Genau das macht die Software. Sie imitiert das Verhalten eines der etabliertesten Modelle der modernen Kosmologie, der „Effektiven Feldtheorie der großräumigen Strukturen“ (EFTofLSS). Dieses beschreibt, wie sich Galaxien und Dunkle Materie zu einem riesigen, fadenartigen Netz anordnen, das wir als das kosmische Netz kennen.

Das Herzstück des Emulators ist ein neuronales Netz. Der entscheidende Kunstgriff des Teams war es jedoch, diesem Netz vorab grundlegendes physikalisches Wissen mitzugeben. Die Software lernt also nicht bei null, sondern weiß bereits, wie sich die Ergebnisse verändern, wenn kosmologische Parameter wie die Menge an Dunkler Energie justiert werden. Dieser hybride Ansatz reduziert den Trainingsaufwand und die benötigte Rechenleistung drastisch.

Open Source in Julia geschrieben

Entwickler dürften aufhorchen, wenn sie hören, dass das Werkzeug in der relativ jungen Programmiersprache Julia geschrieben wurde. Julia ist speziell für hochperformante wissenschaftliche und numerische Berechnungen konzipiert. Der gesamte Quellcode von Effort.jl ist zudem auf Github frei zugänglich.

Der praktische Nutzen ist immens. Die Astrophysik steht vor einer Datenflut durch neue Instrumente wie das Weltraumteleskop Euclid der Europäischen Raumfahrtagentur ESA oder das Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) in den USA. Die Analyse dieser Petabyte an Informationen mit traditionellen Methoden wäre extrem zeit- und kostenintensiv. Effort.jl positioniert sich hier als ein entscheidendes Werkzeug, um diese Analysen effizienter und für eine breitere wissenschaftliche Gemeinschaft zugänglich zu machen.

Die Grenzen der Abkürzung

So vielversprechend der Ansatz ist, hat er doch klare Grenzen. Ein Emulator ist immer eine Annäherung an die Realität, keine exakte Abbildung. Er kann nur innerhalb der Parameter verlässliche Ergebnisse liefern, für die er trainiert wurde.

Das System wird also keine völlig neuen physikalischen Phänomene entdecken, die nicht bereits im zugrundeliegenden EFTofLSS-Modell enthalten sind. Seine Stärke liegt in der extrem schnellen Überprüfung von Hypothesen innerhalb eines bekannten Rahmens. Für die Grundlagenforschung, die über die Grenzen der etablierten Modelle hinausblickt, bleiben Supercomputer unverzichtbar.

Dieser Beitrag ist zuerst auf t3n.de erschienen.

(jle)

Künstliche Intelligenz

Spione können sich jetzt übers Darknet beim Britischen Geheimdienst bewerben

Der britische Geheimdienst MI6 will Spione, vorzugsweise aus Russland, über eine neu gestartete Nachrichtenplattform namens Silent Courier im Darknet anwerben. Laut dem britischen Außenministerium sollen potenzielle Informanten über die Plattform sicherer und leichter mit Großbritannien Kontakt aufnehmen können als bisher.

Personen sollen mittels Silent Courier vertrauliche Nachrichten und Informationen über feindliche Geheimdienste oder zu Terrorismus anonym weitergeben können. Wie man sicher auf die Plattform gelangt, soll der offizielle YouTube-Kanal des MI6 verraten.

Auf dem Kanal findet man nicht nur zwei an einen James-Bond-Film erinnernde Promovideos zu Silent Courier, sondern auch Anleitungsvideos in acht verschiedenen Sprachen – darunter Russisch. Sie erklären, wie man auf das Portal zugreifen kann, etwa per VPN oder Tor-Browser. Die lange Onion-Adresse befindet sich auch jeweils in der Beschreibung eines jeden Videos.

Der Text warnt eindringlich davor, private Computer, Smartphones oder generell solche Geräte zu verwenden, die mit der eigenen Identität assoziiert werden können. Stattdessen empfiehlt das MI6 neue und nicht personalisierte Geräte und eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse.

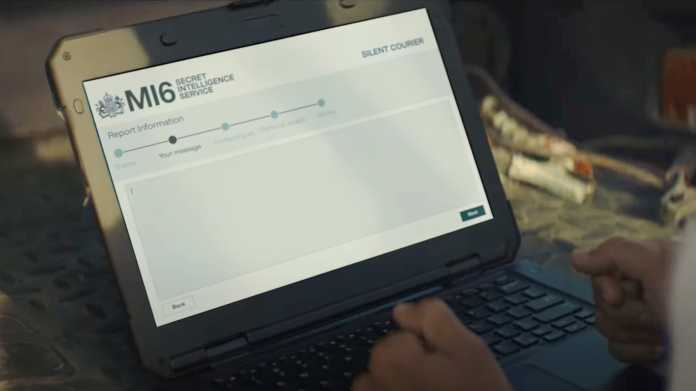

So soll das Portal Silent Courier laut YouTube-Video des MI6 aussehen.

(Bild: YouTube / MI6 – Secret Intelligence Service)

JavaScript erforderlich

Dabei fiel uns auf, dass Silent Courier zum Betrieb zwingend JavaScript benötigt. Der sichere heise-Briefkasten etwa, der die Webanwendung SecureDrop für anonyme Tipps verwendet, lässt sich aus Sicherheitsgründen nicht mit aktiviertem JavaScript aufrufen. Wie sicher Silent Courier ist, lässt sich freilich nicht einschätzen.

Bereits 2023 versuchte der US-amerikanische Geheimdienst auf ähnliche Weise, neue Spione zu rekrutieren. Die britische Außenministerin Yvette Cooper erklärt nun, Großbritannien unterstütze die Bemühungen des MI6, mithilfe modernster Technologie neue Spione für das Land zu rekrutieren – in Russland und auf der ganzen Welt.

(aki)

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Monat

UX/UI & Webdesignvor 1 MonatDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 1 Monat

Social Mediavor 1 MonatRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 1 Monat

Entwicklung & Codevor 1 MonatPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 4 TagenFake It Untlil You Make It? Trifft diese Kampagne den Nerv der Zeit? › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier