Datenschutz & Sicherheit

Multifunktionsdrucker verschiedener Hersteller: Aktive Angriffe auf Juni-Lücken

Das Team hinter der Open-Source-Schutzsoftware CrowdSec hat aktive Angriffe über zwei Schwachstellen registriert, die hunderte Multifunktionsdrucker-Modelle verschiedener Hersteller betreffen.

CVE-2024-51977 und CVE-2024-51978 sind bereits seit Ende Juni bekannt – heise online hat damals berichtet. Neu ist jedoch, dass tatsächlich Exploit-Versuche stattfinden. Wer die bereits seit einigen Wochen verfügbaren Firmware-Updates sowie die zusätzlich empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen noch nicht eingespielt beziehungsweise ergriffen hat, sollte dies spätestens jetzt nachholen.

Zu den potenziell verwundbaren Geräten gehören mindestens 689 verschiedene Multifunktionsdrucker, Scanner und Etikettendrucker von Brother, 46 Druckermodelle von Fujifilm, fünf Drucker von Ricoh, zwei Modelle von Toshiba und sechs Geräte von Konica Minolta.

Das Rapid7-Team hat die derzeit ausgenutzten Schwachstellen entdeckt. Das Team beschreibt sie zusammen mit weiteren, dieselben Geräte betreffenden Lücken in einem Blogeintrag. Zu aktiven Angriffen auf die übrigen Schwachstellen ist nichts bekannt.

Drucker-Jagd via CVE-2024-51977

CrowdSecs Intrusion Prevention System analysiert Angriffe böswilliger IP-Adressen, um diese später gezielt erkennen und blockieren zu können. In diesem Zusammenhang entdeckte das Team laut Mitteilung eine „breit angelegte Scan-Kampagne“ nach Druckern, die im Netzwerk erreichbar und von CVE-2024-51977 als initialem Einfallstor betroffen sind.

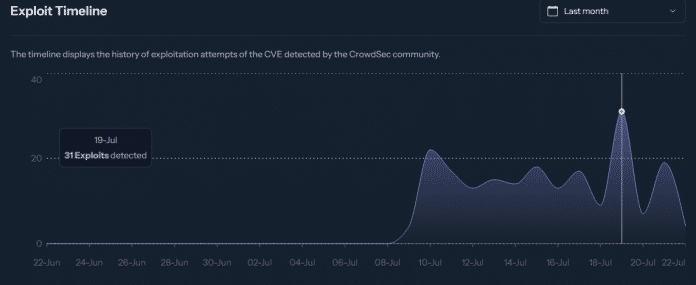

Die Threat-Intelligenze-Spezialisten haben eine Website samt „Exploit-Timeline“ eingerichtet, die Angriffsversuche auf die Schwachstelle seit dem 9. Juli bis heute darstellt. Zwar sagt die (eher geringe) Zahl der täglich erfassten Angriffe auf Basis von Community-Daten wenig über die tatsächliche Größe der Angriffswelle aus. Die Statistik belegt jedoch, dass seit gut zwei Wochen täglich Exploit-Versuche stattfanden. Unterhalb der Timeline listet die Website zudem konkrete Angreifer-IPs auf.

Die Exploit-Timeline zeigt kontinuierliche Angriffsversuche via CVE-2024-51977.

(Bild: CrowdSec / Screenshot)

Laut CrowdSecs Analysen verbergen sich hinter den Angriffen verschiedene Akteure und Strategien. Einige versuchen demnach gezielt, die Schwachstelle für den initialen Einbuch in Netzwerke zu missbrauchen; bei anderen handele es sich wohl um automatisierte Versuche zum Aufbau von IoT-Botnetzen. Letztere könnten kompromittierte Drucker später etwa für Distributed-Denial-of-Service-Angriffe (dDoS) nutzen.

Jetzt Standard-Kennwort ändern & updaten

CVE-2024-51977 (Einstufung „Medium“) ermöglicht mit wenig Aufwand das Extrahieren der Seriennummer verwundbarer Drucker. Von dieser Nummer wiederum leitet sich deren Standard-Kennwort ab.

Hat ein Angreifer dieses herausgefunden, ermöglicht CVE-2024-51978 (Einstufung „kritisch“) im nächsten Schritt der Angriffskette das Generieren eines Admin-Passworts – und damit vollen Zugriff auf das verwundbare Gerät. Das klappt natürlich nur, wenn das Standard-Kennwort zuvor nicht geändert wurde. Genau dies sollten Besitzer potenziell betroffener Geräte also tun, um Angriffsversuche ins Leere laufen zu lassen.

Neben dieser grundlegenden Sofortmaßnahme stehen Firmware-Updates der Hersteller bereit. Details sind unter anderem den folgenden Sicherheitshinweisen zu entnehmen:

(ovw)

Datenschutz & Sicherheit

Die EU muss Google aufspalten

Am Freitag hat die EU-Kommission verkündet, dass Google seine Marktmacht in der Online-Werbung missbraucht hat. Dafür muss der Tech-Konzern 2,95 Milliarden Euro Strafe zahlen. Google muss zudem innerhalb von 60 Tagen Abhilfemaßnahmen vorlegen, die seine Interessenkonflikte in der Online-Werbung beenden.

Diese Entscheidung vertagt leider die nötigen Maßnahmen, um die Monopolmacht von Google zu brechen. Sie lässt zugleich die Tür zu einer Aufspaltung weiter offen. Die Debatte wird sich zuspitzen – umso wichtiger ist es, den Druck auf die EU-Kommission aufrechtzuerhalten. Denn nur eine Aufspaltung von Google löst die Probleme dauerhaft.

Google nutzt seine Macht zulasten der Medien

Der Kern des Problems ist Googles Dominanz bei der Vermarktung von Anzeigeflächen. Ruft man eine Webseite auf, laufen im Hintergrund in Sekundenbruchteilen Auktionen ab. Ihr Ausgang entscheidet, welche Anzeigen wir auf dieser Seite angezeigt bekommen. Google dominiert beide Seiten dieses Auktionsprozesses: Es betreibt den größten Server, über den die Verleger ihre Anzeigenflächen anbieten. Es ist zugleich bei den Diensten marktbeherrschend, mit denen Werbetreibende ihre Online-Anzeigenkampagnen steuern. Google betreibt zudem mit AdX den größten Auktionsserver auf dem Markt. Google hat diese Marktmacht jahrelang missbraucht und damit Medien, Anzeigenkunden und Wettbewerber geschädigt.

Das sieht auch die EU-Kommission in ihrer Entscheidung so. Google habe den eigenen Auktionsserver AdX bevorzugt, damit seine Stellung gestärkt und hohe Gebühren verlangen können. Diese Bewertung ist ein wichtiger Schritt, um die Monopolmacht des Tech-Konzerns zu begrenzen. Googles Fehlverhalten ist gut belegt und auch in den USA durch ein Gericht bestätigt. Das ist nicht nur ein wirtschaftliches Problem, denn Googles Monopolstellung reduziert die Anzeigenerlöse der Medien und schwächt damit den Journalismus und letztlich die Demokratie.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Geldstrafen wirken nicht – nur Aufspaltung hilft

Die EU verhängt deshalb eine Milliardenstrafe. Sie legt sich aber nicht fest, wie der Machtmissbrauch und die Interessenkonflikte dauerhaft beendet werden sollen. Diese Entscheidung reicht nicht aus und kann nur der erste Schritt sein. Auch wenn Trump sich aufregt und mit Gegenmaßnahmen droht: Geldstrafen bewirken angesichts der gewaltigen Monopolgewinne von Google wenig. Im ersten Quartal 2025 steigerte Googles Mutterkonzern Alphabet seinen Umsatz auf 90,23 Milliarden US-Dollar, der Gewinn lag allein in diesen drei Monaten bei 34,54 Milliarden Dollar.

Verhaltensauflagen für den Konzern wären nur schwer kontrollierbar, Google könnte sie immer wieder durch neue unfaire Praktiken umgehen. Die EU-Kommission muss deshalb eine Aufspaltung weiter verfolgen, statt sich auf Googles Vorschläge und Wohlverhalten zu verlassen. Die EU-Kommission hatte in ihrer vorläufigen Analyse des Falls im Juni 2023 selbst gesehen, dass nur ein Verkauf von Teilen des Werbegeschäfts die Interessenkonflikte Googles beenden kann. Darauf verweist die Kommission auch in ihrer jetzigen Pressemitteilung. Das ist ein Lichtblick.

Die Machtstellung Googles auf mehreren Marktseiten führt unweigerlich zu Interessenskonflikten und öffnet dem Machtmissbrauch Tür und Tor. Nur durch eine Aufspaltung lässt sich dauerhaft sicherstellen, dass Google seine eigenen Werbedienste nicht bevorzugt und andere Marktteilnehmer nicht behindert. Die EU-Kommission muss den politischen Mut dafür aufbringen, um die Demokratie und die digitale Souveränität der EU zu schützen. Wir brauchen eine Wettbewerbspolitik, die die übermäßige Machtkonzentration in der digitalen Wirtschaft endlich auf struktureller Ebene angeht.

Ulrich Müller ist Mitgründer und Vorstand von Rebalance Now. Die Organisation tritt dafür ein, die Monopolisierung der Wirtschaft zurückzudrängen und die Macht großer Unternehmen zu beschränken. Das Ziel ist eine vielfältige und ausgewogene Wirtschaft.

Datenschutz & Sicherheit

„Es gibt nur schlechte Optionen. Wir sollten sie alle umsetzen.“

Etwa jeden dritten Tag bringt in Deutschland ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin um. Das ist nicht neu. Neu ist, dass derzeit auch Politiker*innen den Kampf gegen Femizide zu einer Priorität erklären und darüber diskutieren, was sich dagegen tun lässt. Besonders beliebt unter den möglichen Maßnahmen: die elektronische Fußfessel für Gewalttäter*innen, nach dem sogenannten spanischen Modell.

In Spanien wird sie schon seit 2009 eingesetzt, in Deutschland will Schwarz-Rot sie jetzt im Gewaltschutzgesetz verankern. Das Bundesjustizministerium (BMJ) hat dafür Ende August einen Gesetzentwurf vorgestellt.

Künftig sollen Familiengerichte bundesweit die elektronische Fußfessel anordnen können, um Näherungsverbote durchzusetzen und gewaltsame Täter*innen auf Abstand zu halten. Das Besondere dabei: Statt einen Radius um die Wohnung oder den Arbeitsplatz zur verbotenen Zone zu erklären, funktioniert das Näherungsverbot in solchen Fällen dynamisch. Der Gefesselte trägt einen mit GPS ausgestatteten Sender am Bein, die betroffene Person trägt auf Wunsch ebenfalls ein Gerät bei sich. Kommt die Person näher als der gerichtlich angeordnete Abstand, soll ein Alarm ausgelöst werden.

Der Kriminologe Florian Rebmann arbeitet als Teil eines Teams an der Universität Tübingen an einer großangelegten Studie zu Femiziden in Deutschland. Er warnt im Interview mit netzpolitik.org: Die Fußfessel darf nicht dafür sorgen, dass die Debatte um Gewaltschutz abebbt.

netzpolitik.org: Herr Rebmann, warum ist die elektronische Fußfessel als Maßnahme für Gewaltschutz ausgerechnet jetzt oben auf der politischen Agenda in Deutschland angekommen?

Florian Rebmann: Das Thema Partnerschaftsgewalt ist gerade politisch relevant, es besteht ein großer Handlungsdruck. Die Fußfessel ist eine Maßnahme, die, wenn man den Berichten aus Spanien glaubt, sehr gut funktionieren soll. Gleichzeitig kann man diese Maßnahme gut kommunizieren, weil sie sehr direkt die potentiellen Täter betrifft.

Was die Fußfessel nicht leisten kann, ist die strukturellen Ursachen dieser Delikte anzugehen. Das wäre auch mit einem viel höheren Aufwand verbunden. Sie ist also einerseits nur Symptombekämpfung. Andererseits gibt es aber auch Anhaltspunkte dafür, dass die Fußfessel in Einzelfällen etwas bringt.

netzpolitik.org: In Spanien ist die Zahl der Femizide pro Jahr erheblich zurückgegangen. Laut spanischem Innenministerium kam es bei keinem der rund 13.000 Fälle, in denen eine Fußfessel angeordnet wurde, zu einer Tötung. Klingt das nicht nach einem Erfolg?

Florian Rebmann: Da muss man vorsichtig sein. Man kann aus den verfügbaren Daten nicht ableiten, dass dieser Rückgang auf die Einführung der elektronischen Fußfessel zurückzuführen ist. Seit sie im Jahr 2009 in Spanien eingesetzt wird, wurde dort eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen ergriffen. Es ist also nicht klar, auf welche dieser Maßnahmen der Rückgang an Femiziden zurückgeht.

Interessanter als die Fallzahlen finde ich die Information, dass es bei keinem der begleiteten Fälle zu einer Tötung kam. Auch das bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass die Maßnahme funktioniert, weil ja nicht feststeht, dass diese Menschen ohne Fußfessel eine schwere Gewalttat begangen hätten. Bei so vielen Anordnungen kann man aber schon folgern, dass die Maßnahme etwas bringt.

netzpolitik.org: Ist die Lage in Spanien überhaupt mit der in Deutschland vergleichbar?

Florian Rebmann: Nein. Spanien hat schon 2004 sein Gewaltspräventionssystem, das Frauen schützen soll, grundlegend reformiert. Es gibt dort nicht nur die Fußfessel, sondern spezialisierte Polizeibeamt*innen und Staatsanwaltschaften. Es gibt spezialisierte Gerichte, die über alle Rechtsfragen entscheiden, die mit Gewalt an Frauen zu tun haben. All diese Behörden kommunizieren direkt miteinander. In Deutschland gibt es zwar auch seit 2002 das Gewaltschutzgesetz, aber die verschiedenen Maßnahmen greifen nicht so harmonisch ineinander. Jedes Bundesland hat andere Regeln und es ist nicht so, dass nach einer Anzeige bei der Polizei automatisch das Gewaltschutzgesetz aktiviert würde. Spanien hat einen systemischen Ansatz verfolgt; in Deutschland ist es Stückwerk geblieben.

„Viele Opfer rechnen nicht damit, getötet zu werden“

netzpolitik.org: Sie haben anhand eines Samples von 108 Partnerinnentötungen in Deutschland aus dem Jahr 2017 rückblickend untersucht, wie viele davon eine Fußfessel möglicherweise hätte verhindern können. Das war nur bei rund 12 Prozent der Fall. Woran liegt das?

Florian Rebmann: Es gibt sehr unterschiedliche Falltypen von Partnerinnentötungen und nicht auf jede ist die Fußfessel anwendbar. Das gängige Bild ist: schlagender Mann, Frau trennt sich, Mann erträgt das nicht und reagiert mit der Tötung. Diese Fälle gibt es, viele sind jedoch ganz anders gelagert. Alte Paare etwa, wo das Opfer krank ist und der Täter entscheidet, dass es sterben soll. Suizidale Täter, die nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Frau töten. In solchen Fällen beobachten wir vorher meist wenig Gewalt in der Beziehung. Die Opfer rechnen auch nicht damit, getötet zu werden.

netzpolitik.org: Die Fußfessel adressiert also nur bestimmte Hochrisikofälle.

Florian Rebmann: Und nur Fälle, in denen es vorher schon zu Gewalt kam. Selbst unter diesen Betroffenen gibt es sehr viele, die sich nicht an staatliche Stellen wenden. In solchen Fällen können natürlich auch keine präventiven Maßnahmen angeordnet werden. Die Fußfessel kann also nur in den wenigen Fällen helfen, in denen Opfer nach einer vorherigen Gewalttat auch ein Näherungsverbot beantragen und das bewilligt wird.

netzpolitik.org: Das zentrale Problem scheint zu sein, dass viele Betroffene sich nie bei der Polizei melden oder Anzeige erstatten. Warum ist das so?

Florian Rebmann: Wir wissen aus der Forschung, dass es zwischen Opfern und der Polizei, die sie schützen soll, häufig zu Konflikten und Missverständnissen kommt. Weil Opfer von häuslicher Gewalt häufig in akuten Gefährdungssituation die Polizei rufen, sich dann aber umentscheiden, keine Anzeige erstatten wollen oder Anzeigen wieder zurückziehen. Durch dieses Hin uns Her gewinnt die Polizei den Eindruck, die Gewalt sei gar nicht so schlimm oder die Opfer seien unzuverlässig. Für dieses Verhalten gibt es aber sehr nachvollziehbare Gründe, wenn man sich in die Situation der Menschen hineinversetzt. Sie haben Angst, fürchten etwa um das Sorgerecht für gemeinsame Kinder, sie werden von ihrem Partner bedroht oder sind finanziell von ihm abhängig. Opfer glauben, die Polizei kann ihnen nicht helfen oder machen die Erfahrung, dass die Maßnahmen der Polizei nichts an ihrer Situation ändern.

„Wenn man Gewalt gegen Frauen grundlegend angehen wollte, müsste man anders herangehen“

netzpolitik.org: Halten Sie es vor diesem Hintergrund überhaupt für sinnvoll, die elektronische Fußfessel einzuführen?

Florian Rebmann: Es ist ohnehin schon extrem schwierig für die Politik, etwas gegen häusliche Gewalt zu tun. Die geringe Zahl der Fälle, in denen die Fußfessel eine Tötung verhindern könnte, würde aus meiner Sicht also nicht gegen die Einführung sprechen. Man könnte auch sagen: Es gibt nur schlechte Optionen. Wir müssen sie alle umsetzen.

netzpolitik.org: Dann anders gefragt. Sehen Sie die Gefahr, dass die Politik die Wirkung der Fußfessel überschätzt und andere dringend notwendige Maßnahmen aus dem Blick geraten?

Florian Rebmann: Wenn man bei der Fußfessel stehen bliebe und die Spannung abfällt, wäre das ein Problem. Partnerschaftsgewalt hat strukturellen Ursachen. Da geht es um psychische Erkrankungen bei Täter*innen, um finanzielle und soziale Probleme, um Ungleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Wenn man das Problem Gewalt gegen Frauen grundlegend angehen wollte, müsste man ganz anders herangehen: Sozialreformen machen und umfassende Aufklärungskampagnen. Solche Maßnahmen sind schwerer zu kommunizieren und zeigen keine schnelle Wirkung. Sie wären aber wichtiger, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Was also nicht passieren sollte: Fußfesseln einführen und davon ausgehen, damit sei alles gut.

netzpolitik.org: Nach den Plänen der Bundesregierung sollen Familiengerichte nicht nur die Fußfessel anordnen dürfen, sondern auch verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für Täter*innen.

Wir sind ein spendenfinanziertes Medium

Unterstütze auch Du unsere Arbeit mit einer Spende.

Florian Rebmann: Das ist ein guter Ansatz. Im Moment kann Täterarbeit erst nach einer Verurteilung angeordnet werden. Der Täter muss schuldig gesprochen werden, vorher spielt das so gut wie keine Rolle. Das Problem: Bei schweren Gewaltverbrechen an Frauen, das konnten wir zeigen, sind die Täter in der Regel vorher noch nicht verurteilt worden. Das Strafrecht kommt also zu spät. Die Hoffnung bei der Reform ist, dass jetzt auch schon Familiengerichte im Eilverfahren Maßnahmen wie Anti-Gewalt-Trainings verordnen können und dass sie früher greifen.

Ich sehe allerdings ein Problem auf uns zukommen: Wenn jetzt mehrere Tausend Menschen in Deutschland diese Weisung bekommen, gibt es dafür kein ausreichendes Angebot. Man müsste also auch die Täterarbeit viel stärker ausbauen und finanziell fördern, sonst können Täter die Auflagen nicht erfüllen.

netzpolitik.org: Die Fußfessel ist ein tiefer Eingriff in die Grundrechte der Überwachten. Ihr Standort wird rund um die Uhr überwacht; das Gerät ist etwa am Strand oder im Fitnessstudio für andere sichtbar. Sehen Sie einen so tiefen Eingriff als gerechtfertigt, ohne dass jemand strafrechtlich verurteilt wurde?

Florian Rebmann: Ich kritisiere an dem Entwurf, dass die Voraussetzungen für eine Anordnung nicht hoch genug sind. Ich hätte erwartet, dass hier eine Einschränkung gemacht wird, was die Schwere der potenziellen Straftat angeht, um die Verhältnismäßigkeit zu wahren.

netzpolitik.org: Laut Entwurf muss die Anordnung „unerlässlich“ sein, um ein Näherungsverbot durchzusetzen und es muss eine Straftat zu befürchten sein, die sich gegen Leben, Leib, persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung richtet.

Florian Rebmann: Diese Maßnahme kann nur dann plausibel begründet werden, wenn wir davon ausgehen, dass Personen in Zukunft gefährlich werden. Über die Täter, die im Eilverfahren vom Familiengericht so eine Anordnung bekommen, wissen wir aber in der Regel sehr wenig. Sie werden nicht begutachtet. Die Gerichte stellen auch keine komplexen Prognosen an. In der Regel vermuten Gerichte aufgrund einer früheren Verletzung, dass Täter nochmal etwas tun werden. Das genügt meiner Meinung nach als prozessuale Absicherung einer so schweren Maßnahme nicht. Wenn man dann im dazu gehörigen Gesetz noch niedrige Voraussetzungen hat, könnte das in der Gesamtschau als nicht verfassungsgemäß eingeschätzt werden. Ich würde deswegen erwarten, dass hier entweder klar geregelt wird, wie die Prognose gestellt werden kann oder die Voraussetzung für die Anordnung von Fußfessseln erhöht werden.

„Nicht nur das Opfer muss sein Leben einschränken“

netzpolitik.org: Wie sicher ist die Technologie hinter den Fußfesseln? Wenn Täter etwa eine Fußfessel mit wenigen Tricks entfernen können oder ein technisches Problem simulieren, dann wäre sie nutzlos.

Florian Rebmann: Täter können sich der Fußfessel entledigen. Das Gerät löst dann einen Alarm aus und die Frage ist, wie schnell die Polizei darauf reagieren kann. Es gibt immer Fälle, in denen elektronisch Gefesselte entwischen und Straftaten begehen. Vollständige Sicherheit bietet sie also nicht, und das sollte man den Betroffenen, die damit geschützt werden sollen, auch vermitteln.

netzpolitik.org: Beim Entfernen der Fußfessel drohen Gefängnisstrafen. Aber wenn ein Täter bereit ist, Gewalt gegen einen Menschen anzuwenden, warum sollte ihn die Strafandrohung beim Entfernen der Fußfessel abschrecken?

Florian Rebmann: Die herkömmliche Fußfessel für Straftäter*innen ist so konzipiert, dass die Strafdrohung verhindern soll, dass der Täter die Fußfessel ablegt. Bei wild entschlossenen zukünftigen Mördern ist es illusorisch, dass das einen Effekt hat. Solche Täter haben schon lange entschieden, dass ihnen egal ist, ob sie ins Gefängnis kommen. Die Fußfessel nach dem spanischen Modell hat aber neben der Abschreckungsfunktion auch die Funktion der Gefahrenabwehr. Die Fessel wirkt also nur, wenn die Polizei in so einem Fall sehr schnell informiert wird und noch in der Gefahrensituation eingreift. Ob das klappen wird, werden wir sehen.

netzpolitik.org: Was weiß man dazu, wie sich die Fußfessel auf die Wahrnehmung der damit geschützten Personen auswirkt? Können Sie dadurch angstfreier leben?

Florian Rebmann: Befragungen haben gezeigt, dass sich die Opfer durch die Überwachung des potentiellen Täters sicherer fühlen. Es führt dazu, dass die verantwortliche Person überwacht wird und die Last trägt – nicht nur das Opfer muss sein Leben einschränken. Da ist also auch eine moralische Komponente dabei. Opfer berichten, dass sie nach Jahren endlich ohne Angst einkaufen gehen oder die Kinder zur Schule bringen können. Die Befragungen zeigen aber auch, dass das stark davon abhängt, wie eng die Opfer von den Behörden begleitet werden. Zum Beispiel, ob sie etwa bei einem Alarm sofort informiert werden, was los war.

Datenschutz & Sicherheit

Ecovacs Deebot: Angreifer können beliebigen Code einschleusen

Schwachstellenbeschreibungen vom Wochenende erörtern teils hochriskante Sicherheitslücken in Staubsaugerrobotern aus dem Hause Ecovacs. Für die betroffenen Deebot-Modelle stehen bereits seit einiger Zeit Updates bereit, die die Sicherheitslecks abdichten. Besitzer sollten sicherstellen, die Basisstationen und Saugroboter auf den aktuellen Stand zu bringen.

Die US-amerikanische IT-Sicherheitsbehörde CISA hatte bereits im Juli eine aktualisierte Sicherheitsmitteilung veröffentlicht, die die Schwachstellen beschreibt. Die gravierendste Schwachstelle betrifft die Basisstationen der Saugroboter. Diese validieren Firmware-Updates nicht, sodass bösartige Over-the-Air-Updates sich über eine unsichere Verbindung zwischen Saugroboter und Basisstation an die Basis schicken lassen (CVE-2025-30199 / EUVD-2025-27021, CVSS4 8.6, Risiko „hoch„).

Zwei weitere Schwachstellen erhalten eine niedrigere Risikoeinstufung. Einmal nutzen die Ecovacs-Geräte einen hartkodierten kryptografischen Schlüssel, mit dem Roboter und Basis eine WPA2-PSK-geschützte WLAN-Verbindung untereinander aufbauen – der Schlüssel lässt sich einfach aus der Geräte-Seriennummer ableiten (CVE-2025-30198 / EUVD-2025-27020, CVSS4 5.3, Risiko „mittel„). Dasselbe gilt aber auch für eine AES-verschlüsselte Verbindung zwischen den Geräten (CVE-2025-30200 / EUVD-2025-27023, CVSS4 5.3, Risiko „mittel„).

Schwachstellen länger bekannt

Die Schwachstellen wurden bereits initial am 8. Mai von Ecovacs gemeldet. Im Juli standen dann für betroffene Geräte Firmware-Updates bereit. In den Fassungen 2.5.38 für X1S Pro und X1 Pro Omni, 2.4.45 für den X1 Omni und Turbo, 1.11.0 für die T10-Baureihe, 1.25.0 für die T20-Reihe und 1.100.0 für die T30-Baureihe der Deebot-Saugroboter und -Basisstationen sind die aufgelisteten Fehler korrigiert. Zum Wochenende wurden nun die CVE-Schwachstelleneinträge veröffentlicht.

Normalerweise sollte das automatische Update die entsprechenden Firmwares bereits angeboten haben. Wer die Updates noch nicht installiert hat, sollte das jedoch umgehend nachholen.

Gegen Ende 2024 kam es zu Übernahmen, insbesondere von Ecovacs-Staubsaugerrobotern in den USA. Die Angreifer haben über die eingebauten Lautsprecher schreiend Obszönitäten und rassistische Beschimpfungen abgespielt.

(dmk)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

UX/UI & Webdesignvor 1 Woche

UX/UI & Webdesignvor 1 WocheAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 3 Wochen

Entwicklung & Codevor 3 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 6 Tagen

Entwicklung & Codevor 6 TagenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events