Künstliche Intelligenz

Neu in .NET 9.0 [30]: Unsicherheitsfaktor binäre Serialisierung entfernt

Die binäre Serialisierung mit der Klasse BinaryFormatter gibt es bereits seit .NET Framework 1.0 und auch in dem aktuellen .NET Framework 4.8.1. In .NET Core 1.0 war er nicht enthalten, wurde dann aber mit .NET Core 2.0 auf Kundendruck auch in das moderne .NET integriert.

Dr. Holger Schwichtenberg ist technischer Leiter des Expertennetzwerks www.IT-Visions.de, das mit 53 renommierten Experten zahlreiche mittlere und große Unternehmen durch Beratungen und Schulungen sowie bei der Softwareentwicklung unterstützt. Durch seine Auftritte auf zahlreichen nationalen und internationalen Fachkonferenzen sowie mehr als 90 Fachbücher und mehr als 1500 Fachartikel gehört Holger Schwichtenberg zu den bekanntesten Experten für .NET und Webtechniken in Deutschland.

(Bild: coffeemill/123rf.com)

Verbesserte Klassen in .NET 10.0, Native AOT mit Entity Framework Core 10.0 und mehr: Darüber informieren Dr. Holger Schwichtenberg und weitere Speaker der Online-Konferenz betterCode() .NET 10.0 am 18. November 2025. Nachgelagert gibt es sechs ganztägige Workshops zu Themen wie C# 14.0, KI-Einsatz und Web-APIs.

Seit .NET 5.0 ist er als „obsolet“ markiert und erzeugt eine Warnung. Seit .NET 8.0 wurde schon ein Compiler-Fehler für den BinaryFormatter erzeugt, der sich aber unterdrücken ließ.

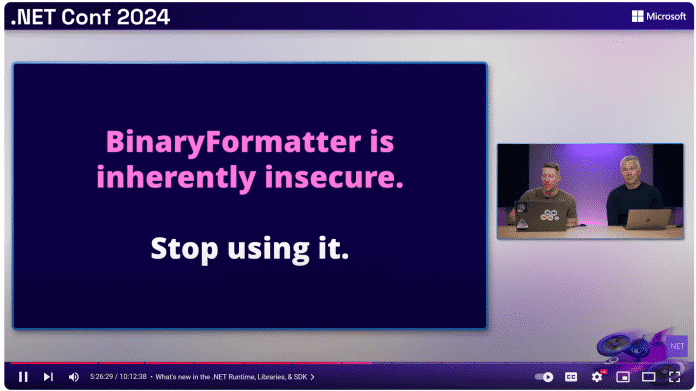

Der Einsatz der Klasse BinaryFormatter erzeugt einen Compiler-Fehler.

Grund dafür sind die bereits im Jahr 2012 auf der Black-Hat-Konferenz gezeigten Sicherheitslücken in dieser Serialisierungsart.

Microsoft hat im Februar 2024 auf GitHub angekündigt, die binäre Serialisierung mit der Klasse BinaryFormatter in .NET 9.0 zu entfernen. Die Klasse ist in .NET 9.0 zwar weiterhin vorhanden und der Compiler-Fehler lässt sich weiterhin unterdrücken, aber jegliche Nutzung führt zum Laufzeitfehler „Platform not supported“.

Microsoft hat einen BinaryFormatter Migration Guide veröffentlicht, in dem das Unternehmen eine Migration zu anderen Serialisierungsformaten wie XML, Message Pack und ProtoBuf empfiehlt.

Microsoft sagte auf der .NET Conf 2024 ganz deutlich: „Stop using it!“

(Bild: Microsoft)

Eine besondere Herausforderung entsteht im Zusammenspiel mit Windows Forms und Windows Presentation Foundation (WPF), da in beiden GUI-Frameworks die binäre Serialisierung bisher für die Zwischenablage, Drag-and-Drop sowie zum Speichern von Werten zur Entwicklungszeit im Windows-Forms-Designer und dem WPF-Navigationsjournal zum Einsatz kam. Während Microsoft dort für einige Basistypen bereits die Serialisierung geändert hat, müssen Entwicklerinnen und Entwickler bei anderen Typen mit Migrationsaufwand rechnen.

Wer vorhandenen Programmcode nicht migrieren möchte, kann das NuGet-Paket System.Runtime.Serialization.Formatters einbinden und die binäre Serialisierung weiterhin verwenden. Dazu muss man Folgendes in der Projektdatei setzen:

true

Achtung: Microsoft betont neben der mangelnden Sicherheit, dass es für die Klasse BinaryFormatter nun keinerlei Hilfe mehr beim Microsoft-Support gibt.

Alternativ zum NuGet-Paket System.Runtime.Serialization.Formatters bietet Microsoft noch ein Paket System.Formats.Nrbf mit der Klasse NrbfDecoder an, um binär serialisierte Daten sicher zu lesen. Dieses Paket unterliegt aber zahlreichen Einschränkungen.

Das Kompilieren von Programmcode, der den BinaryFormatter verwendet, ist in .NET 9.0 nicht mehr ohne Weiteres möglich.

(rme)

Künstliche Intelligenz

Interview: KI-Hautscanner ersetzen keine ärztliche Untersuchung

Die Drogeriemarktkette dm erweitert ihr Angebot für Gesundheitsdienstleistungen in ausgewählten Filialen. Neben einer Blutanalyse und einem Augenscreening können Kunden mit einem KI-gestützten Hautscanner ihre Haut analysieren lassen – oder diesen Service direkt über das Smartphone nutzen. Dahinter steckt der Partner Dermanostic, der ein MDR-zertifiziertes Telemedizin-Produkt im Bereich Dermatologie anbietet. Die Auswertung soll Hinweise auf den Hautzustand liefern und ist mit Produktempfehlungen für die dm-Eigenmarken verknüpft.

Christoph Liebich ist Hautarzt und Mitglied im Berufsverband der Dermatologen.

Doch das Angebot sorgt für Kritik, insbesondere beim Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD), der kürzlich vor falschen Diagnosen und vor einer „Verkaufsmasche“ warnte. Zudem belaste das Angebot langfristig auch die dermatologischen Praxen, da verunsicherte Patienten die ohnehin ausgelasteten Praxen aufsuchen, wie das Ärzteblatt den BVDD-Präsidenten Ralph von Kiedrowski zitierte. Wir haben über das Thema und was kostenlose KI-Hautscanner leisten können, mit Dr. Christoph Liebich, niedergelassener Hautarzt in einer Münchner Praxis und Mitglied im Berufsverband der Dermatologen, gesprochen.

Welche Risiken sehen Sie für die Nutzer?

Das größte Risiko ist eine Scheinsicherheit. Wenn die KI ein Muttermal als unbedenklich einschätzt, könnte das ein beginnender Hauttumor sein. KI-Systeme sind derzeit nicht in der Lage, Hautkrebs zuverlässig zu erkennen. Solche Fälle gehören unbedingt in die Hände einer Dermatologin oder eines Dermatologen.

Kritisch wurde, dass dm solche Scanner mit Produktempfehlungen verbindet. Wie bewerten Sie das?

Da sehe ich tatsächlich ein Problem. Gesundheit wird hier mit Konsum verknüpft. Wenn nach einer KI-Analyse sofort eine Einkaufsliste kommt, hat das wenig mit seriöser Dermatologie zu tun, sondern wirkt wie ein Geschäftsmodell.

Wo sehen Sie Chancen im Einsatz künstlicher Intelligenz für die Hautdiagnostik?

KI kann bestimmte Hautveränderungen sichtbar machen und etwa Pigmenteinlagerungen, Elastizität oder UV-Schädigungen quantifizieren. Das ist spannend, weil Patientinnen und Patienten dadurch ein Bewusstsein für Hautschäden bekommen und präventiv handeln können.

Eine „eierlegende Wollmichsau“, die umfassend alle Aspekte bei der Hautanalyse berücksichtigt, habe ich noch nicht gesehen. Auf bestimmte Merkmale trainierte KIs gibt es bereits, beispielsweise für die Erkennung von Melanomen. Da gibt es bereits etablierte Systeme.

Von den Angeboten bei dm sehe ich den Nutzen im Bewusstmachen von Hautschäden, aber die Grenzen sind klar. Ich wünsche mir, dass Menschen verstehen: KI ersetzt keine ärztliche Untersuchung. Im besten Fall kann sie ein Weckruf sein – im schlechtesten Fall führt sie zu falscher Sicherheit oder unnötigen Käufen.

Manche online verfügbaren Scanner geben sogar ein „Hautalter“ an. Ist das belastbar?

Aus meiner Sicht nicht. Ein Beispiel: Eine Nonne, die ihr ganzes Leben im Kloster verbringt, kann mit 60 eine nahezu faltenfreie Haut haben, während eine 40-Jährige, die oft in der Sonne war, deutlich mehr Hautschäden zeigt. Hautalter ist deshalb kein valider Maßstab, sondern höchstens ein Marketinginstrument.

(mack)

Künstliche Intelligenz

Mozilla stellt Firefox für 32-Bit-Linux ein

Mozilla wird die Unterstützung von Firefox für 32-Bit-Linux-Systeme im Jahr 2026 einstellen. Allerdings gibt es von den meisten wichtigen Linux-Distributionen für den Desktop – zum Beispiel Ubuntu und Fedora – ohnehin keinen 32-Bit-Support mehr. Entsprechend schwierig und unzuverlässig sei die Wartung von Firefox inzwischen geworden, so Mozilla. Deshalb wird nach der Veröffentlichung von Firefox 144 – erscheint laut Release-Plan am 14. Oktober 2025 – die Unterstützung für 32-Bit-Linux eingestellt. Das bedeutet, dass Firefox 145 – Veröffentlichung voraussichtlich am 11. November 2025 – keine 32-Bit-Version für Linux mehr anbieten wird.

Nutzer, die aktuell auf einem 32-Bit-Linux-System Firefox verwenden, ruft Mozilla dazu auf, auf ein 64-Bit-Betriebssystem umzusteigen und die 64-Bit-Version von Firefox zu installieren, die weiterhin unterstützt und aktualisiert wird. Aktuell betrifft der Schritt hauptsächlich kleinere, auf Debian 12 oder älter basierende Linux-Distributionen – das aktuelle Debian 13 hat nun ebenfalls den Support eingestellt.

Wer nicht sofort wechseln kann, kann jedoch weiterhin Firefox ESR 140 nutzen: Noch bis mindestens September 2026 ist das Extended Support Release mit Sicherheitsupdates für 32-Bit-Linux verfügbar, wie auch die Ankündigung betont. Mozilla ist mit dem Schritt vergleichsweise spät dran: Google hatte die Unterstützung von Chrome für diese i386-Systeme bereits im März 2016 eingestellt.

(fo)

Künstliche Intelligenz

Anwalt klagt: Es kann doch nicht nur einen Mark Zuckerberg geben

Bei Facebook wurde offenbar einmal zu viel der Film „Highlander“ gesehen. Dem bekannten Spruch „Es kann nur einen geben“ folgend, haben es Mitarbeiter des sozialen Netzwerks offenbar nicht für möglich gehalten, dass es mehr als einen Mark Zuckerberg geben kann. Um ihren Chef zu schützen, sperrten sie einen Namensvetter mehrfach aus. Dumm nur, dass der gute Mann Anwalt ist: Er hat Facebook jetzt auf Schadensersatz verklagt.

Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null.

Mark S. Zuckerberg, der im US-Bundesstaat Indiana auf Insolvenzen spezialisiert ist, argumentiert, dass er bei Facebook vertreten sein muss. Schließlich seien es seine Mitbewerber auch, und fehlende Auffindbarkeit koste ihn Einnahmen. Dem Lokalsender WTHR sagte er, durch die mehrfache Sperre seines Accounts sei ihm ein Verdienstausfall entstanden, den er jetzt einklagen wolle.

Der kleine Unterschied

Der kleine Unterschied in den Namen der beiden Marks ist der zweite Vorname. Während der Facebook-Gründer Mark Elliot Zuckerberg heißt, steht auf der Visitenkarte von dem Anwalt Mark Steven Zuckerberg. Das hielt die Prüfer bei Facebook aber offenbar nicht davon ab, dem Anwalt das Annehmen einer falschen Identität zu unterstellen.

Das Missverständnis konnte dann auch jeweils aufgeklärt werden. Doch meistens dauerte es nicht lange, bis sein Account erneut gesperrt wurde. Mit der Klage erhofft sich der Anwalt Zuckerberg, dass sein Ansinnen endlich mal ernst genommen wird. Er hätte kein sonderliches Interesse daran, gegen Meta zu klagen, zumal Facebook über mehr Geld und Anwälte verfüge. Aber er sehe keinen anderen Ausweg mehr, argumentiert er. Meta erklärte auf Anfrage von WTHR, dass in Menlo Park sehr wohl bekannt sei, dass es mehr als einen Mark Zuckerberg geben kann. Man wolle der Sache auf den Grund gehen.

(mki)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 3 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 3 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 2 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 3 Monaten

Online Marketing & SEOvor 3 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

Social Mediavor 3 Wochen

Social Mediavor 3 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

UX/UI & Webdesignvor 7 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 7 TagenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick