Datenschutz & Sicherheit

Neue Untersuchung geht von Schall-Angriff auf Demonstration aus

Die Audioforensiker von Earshot haben neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Einsatz einer Schallkanone gegen Demonstrierende in Belgrad veröffentlicht. In der serbischen Hauptstadt hatte am 15. März dieses Jahres bei einer Großdemonstration ein bislang ungeklärter Effekt dazu geführt, dass Menschen auf einer Länge von mehreren hundert Metern und entlang einer geraden Linie panisch auseinanderliefen. Die Demonstration wurde daraufhin von den Veranstaltern abgebrochen, um weiteres Chaos zu vermeiden.

Aufgrund der ungewöhnlichen Teilung der Menschenmenge, die nicht bekannten Paniksituationen entspricht, gehen Expert:innen davon aus, dass eine bislang unbekannte Waffe zur Kontrolle von Menschenmengen eingesetzt wurde. Im Verdacht stehen dabei vor allem Schallwaffen vom Typ LRAD (Long Range Acoustic Device) oder andere Waffen, die Infraschall und Vortex-Effekte hervorrufen. Der Einsatz einer Art Mikrowellenkanone (Active Denial System) gilt angesichts widersprüchlicher Zeugenaussagen mittlerweile als ausgeschlossen.

Die serbische Regierung dementiert den Einsatz von Schall- oder Vortexkanonen vehement, Präsident Aleksandar Vučić hat sogar – zumindest verbal – sein politisches Schicksal an diese Frage geknüpft. Die serbische Regierung hat allerdings den Besitz von Schallwaffen des Typs LRAD 100X und LRAD 450XL zugegeben.

Die NGO Earshot hat nach eigener Aussage für den Bericht (PDF) eine umfassende Analyse der Audioinhalte von 19 Videos durchgeführt, 15 ausführliche „Ohrenzeugen“-Interviews mit Demonstrierenden geführt und in Kooperation mit CRTA mehr als 3.000 schriftliche Aussagen von Teilnehmern ausgewertet. Im Bericht heißt es:

Die Ergebnisse dieser Untersuchung kommen zu dem Schluss, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Demonstrierenden einem gezielten Angriff mit einer gerichteten Schallwaffe ausgesetzt waren, und widersprechen den Behauptungen in einem Bericht des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) der Russischen Föderation und der serbischen Behörden, wonach die „Unruhen” von Dingen wie Feuerwerkskörpern ausgelöst worden seien und die Reaktionen der Demonstranten lediglich eine Reaktion auf einen von der Menge erzeugten Lärm gewesen seien.

Earshot untermauert diese Annahme mit verschiedene Argumenten. So hätten die Ohrenzeugen während des Vorfalls einige analytischen Fähigkeiten behalten. So konnten sie weiterhin verschiedene Geräusche unterscheiden und ihre Umgebung einschätzen. Das widerspricht laut den Audioexperten Behauptungen, wonach die Panik durch Geräusche, die von der Menge erzeugt wurde, oder durch anderweitig erklärbare akustische Auslöser wie Feuerwerkskörper ausgelöst worden sei.

Bericht hält LRAD-Schallwaffe für möglich

Earshot wendet sich auch gegen einen Untersuchungsbericht des russischen Geheimdienstes FSB, den die pro-russische serbische Regierung beauftragt hatte. Dieser Bericht wirft den Demonstrierenden vor, den Effekt selbst koordiniert zu haben.

Stattdessen verweist der Earshot-Bericht darauf, dass die serbische Regierung gerichtete Schallwaffen vom Typ LRAD 450 XL besitze und diese weite Entfernungen eingesetzt werden könnten. Dass in den unterschiedlichen Videos kein spezielles Geräusch des Effekts zu hören ist, begründet Earshot mit „spezifischen und patentierten Mechanismen, mit denen es den Schall aus seinem Lautsprecher-Array verbreitet“. Dies deute eher auf den Einsatz eines LRAD-ähnlichen Geräts hin, als dass es diesen ausschließe.

Weitere Untersuchungen und Theorien

Parallel dazu untersucht auch die „International Research Group“ den Vorfall. In der spontan entstandenen Recherchegruppe aus Hackern, Journalist:innen und Audio-Ingenieur:innen aus verschiedenen europäischen Ländern arbeitet auch netzpolitik.org mit. Sie ist der Theorie der Vortex-Kanone nachgegangen und hat eigene Experimente mit einer Vortex-Kanone durchgeführt, deren abschließende Präsentation und Bewertung noch aussteht. In einem Zwischenbericht (PDF) hatte die Recherchegruppe eine Theorie ins Spiel gebracht, die sowohl Infraschall wie Vortex erklären könnte. Die Theorie der LRAD-Schallkanonen hatte der Bericht der International Research Group wegen deren Ausrichtung auf höhere Audio-Frequenzen nicht weiter verfolgt.

Auf einer eigens eingerichteten Webseite stellt zudem ein Bündnis serbischer Organisationen eine vorläufige Auswertung von mehr als 3.000 Zeug:innenaussagen vor. Das Bündnis hatte direkt nach dem Vorfall angefangen, die Zeug:innenstimmen zu sammeln, und eine große Resonanz aus der Bevölkerung erhalten.

Die serbische Zivilgesellschaft hatte auch eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht, damit das Gericht eine vorläufige Maßnahme erlässt. Der Gerichtshof hat dieser Beschwerde teilweise stattgegeben und weist mit seiner Entscheidung die serbische Regierung darauf hin, jeglichen Einsatz von Schallgeräten zur Kontrolle von Menschenmengen sowohl von staatlichen als auch von nicht-staatlichen Akteuren künftig zu verhindern. Das Gericht unterstrich zudem, dass der Einsatz von solchen Waffen zur Kontrolle von Menschenmengen nach serbischem Recht illegal ist.

Interaktive Karte

Im Nachgang der Ereignisse hat die International Research Group eine interaktive Karte erstellt. Die Karte trägt verfügbares Material zusammen und soll dazu beitragen, die Vorgänge am 15. März in Belgrad zu rekonstruieren. Die Karte wird fortlaufend von mehreren Akteuren aktualisiert und enthält auch nicht-verifiziertes Material. Sie lässt deshalb nur mit Einschränkungen zuverlässige Rückschlüsse zu.

Rot = Ereignisse. Blau = Kameraaufnahmen des Vorfalls. Gelb = Verdächtiges / Auffälliges / Hinweise. Grün = Zusätzliches Material

Datenschutz & Sicherheit

Cybercrime: Microsoft gelingt Schlag gegen Phishing-Trojaner RaccoonO365

Die Digital Crime Unit (DCU) von Microsoft hat eigenen Angaben zufolge einen Erfolg gegen Cyberkriminelle erzielt, die auf der Jagd nach Microsoft-365-Accounts sind. Dafür haben sie 338 mit dem Phishing-Trojaner RaccoonO365 im Zusammenhang stehende Websites aus dem Verkehr gezogen.

Crimeware-as-a-Service

Wie aus einem Bericht zu der Aktion hervorgeht, ist dadurch ein großer Teil der Infrastruktur lahmgelegt und Angreifer haben so unter anderem keinen Zugriff mehr auf kompromittierte PCs von Opfern. Intern bezeichnet Microsoft den Trojaner als Storm-2246.

Erschreckend professionell: Cybercrime-Anwärter haben die Wahl aus verschiedenen Abo-Stufen inklusive Discounts und Support.

(Bild: Microsoft)

Die Basis der Kampagne ist der Schädling RaccoonO365. Dabei handelt es sich um ein Phishing-Kit, das Kriminelle mieten können. Das All-in-One-Paket erstellt unter anderem betrügerische Mails und Websites mit dem Branding von Microsoft, um Opfer aufs Glatteis zu führen und ihnen ihre Accountdaten zu entlocken. Problematisch dabei ist, dass dem Bericht zufolge selbst Anfänger mit der Bedienung klarkommen sollen, sodass der Cybercrime-Einstieg erschreckend niederschwellig ist.

Die DCU erläutert, dass der Schädling in einer Gruppe des Messengers Telegram verkauft wurde. Diese Gruppe habe mehr als 850 Mitglieder und die Kriminellen sollen mit dem Verkauf von RaccoonO365 bislang rund 100.000 US-Dollar Profit gemacht haben. Die Kriminellen sollen sehr professionell vorgehen und bieten unter anderem sogar Support für ihre Kunden an.

Verbreitung

Microsoft gibt an, dass RaccoonO365 seit Juli 2024 in 94 Ländern eingesetzt wurde, um rund 5000 Accounts zu kapern. Darunter seien primär Opfer in den USA, auch aus dem Gesundheitssektor. Ob die Phishing-Kampagne durch den erfolgreichen Schlag nun endgültig beendet ist, geht aus dem Bericht nicht konkret hervor.

(des)

Datenschutz & Sicherheit

Biometrische Gangerkennung: Zeige mir, wie du gehst, und ich sage dir, wer du bist

Biometrische Gangerkennung soll Menschen aus der Ferne identifizieren können, selbst wenn sie ihr Gesicht verhüllen. Unser Überblick zeigt, wie die Technologie funktioniert und wo sie bereits eingesetzt wird. Menschenrechtler*innen fordern ein Verbot.

Unser Gang ist besonders. Wir unterscheiden uns zum Beispiel darin, wie wir unsere Füße aufsetzen, unsere Arme beim Gehen schlenkern lassen oder wie lange unsere Schritte dauern. Solche Merkmale sind individuell und potenziell auch verräterisch, denn sie werden wie beiläufig bei der Videoüberwachung mit aufgezeichnet. Und anders als bei der biometrischen Gesichtserkennung kann man nicht einfach eine Maske aufsetzen, um den eigenen Gang zu verschleiern.

Wenn man Menschen auch von Weitem anhand ihrer Körpermerkmale erkennt, nennt man das biometrische Fernidentifizierung. In der öffentlichen Debatte darüber geht es meist um Gesichtserkennung. Dabei gibt es noch weitere Möglichkeiten, Menschen biometrisch zu erkennen. Eine solche Methode ist die biometrische Gangerkennung.

Verboten ist der Einsatz der Technologie in der EU nicht, im Gegenteil. Dort, wo die KI-Verordnung (AI Act) den Staaten Spielraum für biometrische Gesichtserkennung lässt, können Behörden auch andere biometrische Technologien einsetzen – auch wenn darüber selten diskutiert wird.

Dieser Artikel erklärt, was Gangerkennung bereits kann, und wo sie schon angewandt wird. Die Organisationen Amnesty International und AlgorithmWatch warnen vor der Technologie – die beispielsweise die Polizei bereits auf dem Schirm hat. Und im Auftrag der Europäischen Union erkunden Forscher*innen in Österreich ihren Einsatz an der EU-Grenze.

- Wie funktioniert Gangerkennung?

- Wie korrekt ist Gangerkennung?

- Deutschland: Polizei bildet sich zu Gangerkennung weiter

- Deutschland: Erkennung gehender Personen im Supermarkt

- EU: Forschung an Gangerkennung für die Grenze

- China und Russland: Gangerkennung über 50 Meter Entfernung

- Grundrechte in Gefahr: Menschenrechtler*innen fordern Verbot

Wie funktioniert Gangerkennung?

Auch Menschen können andere Personen anhand ihres Gang identifizieren. Unter anderem in Großbritannien werden dafür Sachverständige vor Gerichte geladen, um etwa die Identität eines Tatverdächtigen festzumachen. Einer Studie über diese forensische Gangerkennung aus dem Jahr 2018 zufolge würden solche Gang-Expert*innen allerdings noch wenig mit Software arbeiten.

Inzwischen gibt es zunehmend technisch gestützte Methoden für Gangerkennung, die gemeinhin als „KI“ bezeichnet werden. Einer der Menschen, der dazu forscht, ist Simon Hanisch. „Gangerkennung funktioniert mittlerweile sehr gut mithilfe von Deep Learning und Objekterkennung“, erklärt der Forscher, der am Karlsruher Institut für Technologie zur Anonymisierung biometrischer Daten arbeitet.

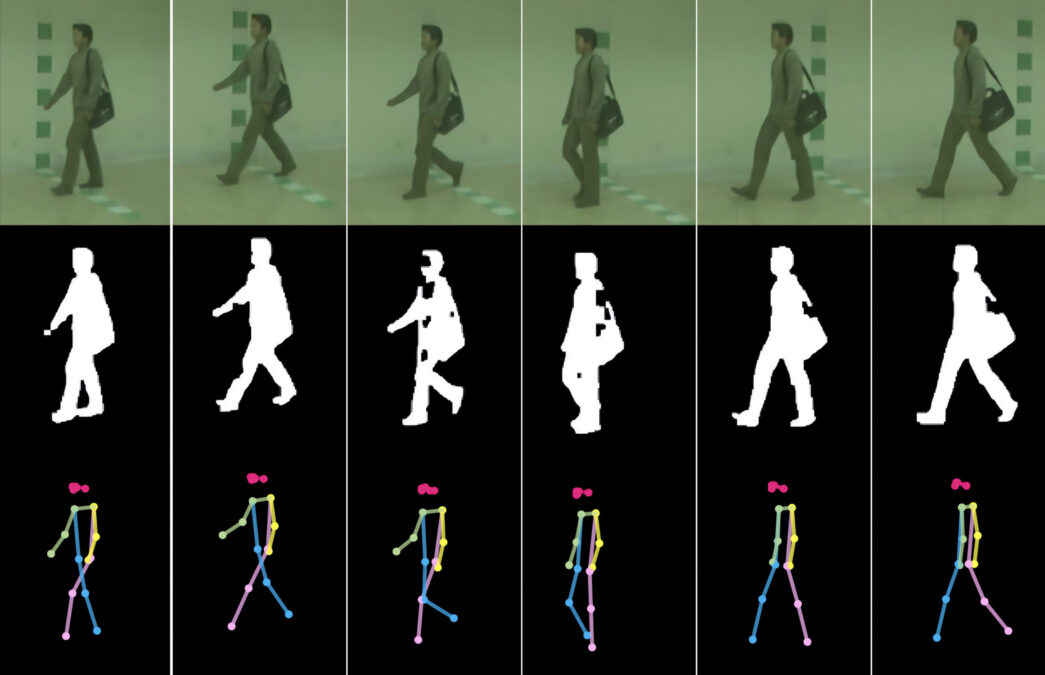

Im Gespräch mit netzpolitik.org beschreibt er eine Art, wie Gangerkennung per Software heutzutage funktionieren kann: Zuerst zerlegt die Software das Video einer laufenden Person in einzelne Frames, also Momentaufnahmen. So lassen sich etwa die Phasen eines Schritts nachvollziehen, die Bewegungen von Armen und Beinen. Danach stellt die Software die Umrisse der Person frei. Sie sieht dann so ähnlich aus wie ein Ampelmännchen. Schließlich legt die Software die Umrisse aus mehreren Frames in Graustufen übereinander. Das sieht dann aus wie ein Ampelmännchen mit vielen Armen und Beinen.

Auf diese Weise sollen möglichst einzigartige Profile entstehen, anhand derer sich Menschen voneinander unterscheiden lassen – und wiedererkennen.

Wie korrekt ist Gangerkennung?

Zu Gangerkennung sind in den vergangenen Jahren viele Studien erschienen. Sie beschreiben mehrere Verfahren, die verschieden genau sind. Manche Forschende verweisen auf äußere Faktoren, die Einfluss auf unseren Gang haben und deshalb die Wiedererkennung erschweren würden. Zum Beispiel könnten Schuhe, die Beschaffenheit des Bodens oder Taschen das Gangprofil verändern.

So stellten auch die Autor*innen der oben erwähnten Studie zur forensischen Gangerkennung fest: Der Beweiswert eines menschlichen Gang-Gutachtens vor Gericht sei relativ niedrig. Das war jedoch im Jahr 2018. Mittlerweile sind die technischen Mittel ausgereift genug, um Personen auch trotz sich ändernder Bedingungen zu identifizieren, wie Simon Hanisch erklärt. Die Software könnte auch Veränderungen des Gangs einbeziehen.

Eine KI ist jedoch nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurde. „Für das Training benötigt man viele Daten“, sagt Hanisch, „die entsprechenden Datensätze gibt es aber heute schon“. Um nur eine einzelne Person anhand ihres Gangs über mehrere Überwachungskameras hinweg zu verfolgen, brauche es nicht sehr viele Daten, so der Forscher. Zur Identifikation würden bereits einige Beispiele genügen, die zeigen, wie diese Person geht.

Anders sehe es aus, wenn eine beliebige Person in einem Video eindeutig identifiziert werden soll, erklärt Hanisch. Dafür „wäre eine große Datenbank erforderlich, in der Gangbeispiele aller Personen vorhanden sind – analog zu einer Datenbank mit Gesichtsbildern oder Fingerabdrücken.“ Im Moment gibt es allerdings keine Anzeichen dafür, dass in Deutschland größere Datenbanken mit biometrischen Gangprofilen existieren.

Eine wichtige Komponente könne auch die Zeitspanne sein. Wie verändert sich der Gang eines Menschen über Jahrzehnte? Es gibt „noch nicht genug Forschung, um sagen zu können, wie gut die Gangerkennung über die Zeit funktioniert“, sagt Hanisch. „Wahrscheinlich wird es einen großen Einfluss haben; allerdings sind mir keine Studien bekannt, die das wirklich gut untersucht haben.“

Für eine realistische Anwendung von Gangerkennung brauche es noch mehr Forschung. „Meiner allgemeinen Vermutung nach würde die Gangerkennung in einem realistischen Setting außerhalb des Labors wahrscheinlich eher mäßig gut funktionieren.“

Trotzdem warnt Hanisch vor der Technologie: „Man sollte nicht vergessen, dass sich biometrische Merkmale kombinieren lassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, beispielsweise Gangerkennung mit Gesichtserkennung.“ Das Potenzial für staatliche Überwachung sieht Hanisch durchaus. Besonders sei es für Behörden vorteilhaft, Gangerkennung einzusetzen, weil „man seinen Gang nur schwer verstecken kann“.

Deutschland: Polizei bildet sich zu Gangerkennung weiter

Wir haben bei deutschen Polizeibehörden nachgefragt, ob sie biometrische Gangerkennung einsetzen oder sich zumindest damit beschäftigen. Die Landeskriminalämter (LKAs) aus 16 Bundesländern sowie das Bundeskriminalamt (BKA) haben den Einsatz computergestützter biometrischer Gangerkennung verneint.

Laut der Pressestelle des LKA Hessen „fehlt es an einer Datenbank, gegen die ein solches System Daten abgleichen könnte“. Gangerkennung hätten die Beamt*innen in Hessen allerdings auf dem Schirm. „Denkbar wären 1:1 Vergleiche, beispielsweise den Gang einer unbekannten Person mit dem Gang einer bekannten Person abzugleichen“, schreibt die Pressestelle. Dies könne „als Sachbeweis in einem laufenden Ermittlungsverfahren herangezogen werden“.

Das LKA Berlin hat sich ebenso mit Gangerkennung beschäftigt, allerdings nicht computerbasiert. Stattdessen würden Gutachten des kriminaltechnischen Instituts (KTI) des LKA Berlin „nach der Methode der beobachtenden Gangbildanalyse erstellt, wie sie auch in der Medizin und der Sportwissenschaft angewandt wird“. Auch das LKA Rheinland-Pfalz wende sich für solche Gutachten an das LKA Berlin.

Das LKA Saarland hat sich nach eigenen Angaben bereits mit biometrischer Gangerkennung beschäftigt, und zwar im Rahmen einer Fortbildung durch das BKA. Das BKA wiederum teilt mit, die angesprochene Fortbildung sei eine Online-Vortragsreihe der Deutschen Hochschule der Polizei gewesen. Dort habe man Vertreter*innen der Polizeien von Bund und Ländern über aktuelle Entwicklungen in der Kriminaltechnik informiert.

Deutschland: Erkennung gehender Personen im Supermarkt

Gangerkennung findet wohl auch Verwendung in der freien Wirtschaft. Bereits 2024 berichtete netzpolitik.org von einem Rewe-Supermarkt in Berlin, der seine Besucher*innen mit hunderten Überwachungskameras durch den Laden verfolgt, die mitgenommenen Waren erkennt und dann an der Kasse abrechnet. Dabei arbeitet Rewe mit der israelischen Firma Trigo zusammen, die es sich zur Mission gemacht hat, den Einzelhandel mit sogenannter KI zu optimieren.

Im Rewe-Supermarkt soll es allerdings keine Gesichtserkennung geben, wie Rewe und Trigo betonten. Stattdessen würden Kameras die schematische Darstellung des Knochenbaus der Besucher*innen erfassen, um sie voneinander zu unterscheiden. Auch das kann eine Form biometrischer Gangerkennung sein, wie sie etwa in einer Studie der TU München beschrieben wird. Demnach könne Gangerkennung per Skelettmodell sogar besser funktionieren als über die Silhouette. Die Strichmännchen mit Knotenpunkten an den Gelenken aus der Münchner Studie ähneln optisch dem Pressematerial von Trigo.

Auf Anfrage von netzpolitik.org verneint Trigo allerdings den Einsatz von Gangerkennung: „Unser System unterscheidet zwischen Käufer*innen mittels computerbasiertem Sehen (‚computer vision‘)“, schreibt die Pressestelle. „Aus wettbewerbstechnischen Gründen können wir nicht tiefer auf technologische Details eingehen, aber wir nutzen keine Gangerkennung oder biometrische Identifikation.“

Ohne die technologischen Details, die Trigo vorenthält, lässt sich die Technologie nicht abschließend bewerten. Bereits 2024 hatten wir den Biometrie-Experten Jan Krissler (alias starbug) um eine Einschätzung gebeten. Er sagte mit Blick auf Trigo: „Körpermerkmale erfassen ist der Inbegriff von Biometrie – und das passiert hier.“

Die Technologie, deren Details das Unternehmen geheimhalten will, wird nach Angaben von Trigo schon in mehreren europäischen Länder eingesetzt. Wo genau? Auch hierzu verweigert die Pressestelle eine Antwort, wieder mit Verweis auf Wettbewerber*innen.

EU: Forschung an Gangerkennung für die Grenze

Die EU erforscht den Einsatz von Gangerkennung an der Grenze, Projektname: PopEye. Das Projekt läuft von Oktober 2024 bis September 2027. Auf der Projektwebsite gibt es beim Klick auf „Ergebnisse“ noch nichts zu sehen. In der dazugehörigen Beschreibung heißt es auf Englisch: „Das von der EU geförderte Projekt PopEye zielt darauf ab, die Sicherheit an den EU-Grenzen durch den Einsatz fortschrittlicher biometrischer Technologien zur Identitätsüberprüfung in Bewegung zu erhöhen“. Eine dieser Technologien ist Gangerkennung.

Die Grenzagentur Frontex listet PopEye als eines von mehreren Forschungsprojekten auf der eigenen Website auf. Bereits 2022 hatte Frontex Gangerkennung in einer Studie über biometrische Technologien beschrieben. Demnach benötige Gangerkennung „keine Kooperation der betreffenden Person und kann aus mittlerer Entfernung zum Subjekt funktionieren“. In der Studie schätzt Frontex: Bis biometrische Gangerkennung im Alltag ankommt, würden noch mindestens zehn Jahre vergehen.

Frontex ist auch an illegalen Pushbacks beteiligt. Das heißt, Beamt*innen verhindern, dass schutzsuchende Menschen an der EU-Grenze Hilfe bekommen. Auf Anfrage von netzpolitik.org will sich Frontex nicht zu PopEye äußern und verweist auf das AIT, das Austrian Institute of Technology. Das Institut aus Österreich koordiniert das Projekt im Auftrag der EU.

Das AIT wiederum erklärt auf Anfrage, selbst nicht im Bereich Gangerkennung zu arbeiten. Allerdings sei Gangerkennung eines von mehreren biometrischen Verfahren, die im Rahmen von PopEye erforscht würden. In dem Projekt würden biometrische Methoden entwickelt, die auch dann funktionieren, wenn sich eine Person bewegt und etwas entfernt ist. Kurzum: Man will Menschen identifizieren können, auch wenn sie gerade nicht aktiv ihr Gesicht vor eine Kamera halten oder ihren Finger auf einen Sensor legen. Das könne etwa die Wartezeit von Reisenden verkürzen, so das AIT.

Weiter erklärt das AIT, man wolle die Technologie verstehen, ihre Einschränkungen und Risiken. Ohne, dass wir ausdrücklich danach gefragt hätten, betont das AIT mehrfach, nichts Verbotenes zu tun. „Wir verpflichten uns, alle geltenden Vorschriften einzuhalten und die Werte der EU sowie die Grundrechte zu fördern und zu wahren.“ Sollte das nicht selbstverständlich sein?

Die gemeinnützige Organisation AlgorithmWatch kritisiert Gangerkennung an der Grenze, gerade mit Blick auf einen möglichen Einsatz bei Geflüchteten. „Wie so häufig wird also die Entwicklung digitaler Überwachungstools an Menschen auf der Flucht getestet, die sich kaum dagegen wehren können“, schreibt Referentin Pia Sombetzki auf Anfrage.

China und Russland: Gangerkennung über 50 Meter Entfernung

Die chinesische Regierung treibt Forschung zu Gangerkennung voran. Einer der größeren Datensätze mit Gangprofilen ist Gait3D, der auf Videodaten aus einem Supermarkt basiert. Das im Jahr 2022 veröffentliche Projekt hat China mit staatlichen Mitteln gefördert.

Nach Berichten der Agentur AP News soll China bereits 2018 Überwachung per Gangerkennung eingeführt haben, und zwar durch Polizeibehörden in Beijing und Shanghai. Die Technologie komme von der chinesischen Überwachungsfirma Watrix. Nach Angaben des CEOs gegenüber AP News könne das System Personen aus bis zu 50 Metern Entfernung identifizieren. Das System lasse sich angeblich nicht täuschen, etwa durch Humpeln.

In einer Spiegel-Reportage aus dem Jahr 2019 erklärte eine Pressesprecherin von Watrix, das System würde weitere Informationen nutzen, um Menschen zu identifizieren, etwa Körpergröße und Statur. Angeblich erkenne die Software Menschen in einer Sekunde. „Zwei Schritte reichen.“ Auch in Gruppen von bis zu 100 Leuten könne die Software Menschen erkennen, deren Gangprofil dem System bekannt sei. Es ist üblich, dass Überwachungsfirmen die Fähigkeiten ihrer Produkte überhöhen. Auf unsere Fragen hat Watrix nicht reagiert.

Auch das russische Regime soll biometrische Gangerkennung einsetzen. Im Jahr 2020 berichtete das russische Exilmedium Meduza von entsprechenden Plänen für das Folgejahr. Die Technologie sollte demnach Teil der staatlichen Kameraüberwachung in Moskau werden. Im Jahr 2021 schreib das staatliche Propaganda-Medium Rossiyskaya Gazeta von einem solchen Überwachungssystem im Auftrag des Innenministeriums. Angeblich könne die Gangerkennung eine Person aus einer Entfernung von bis zu 50 Metern identifizieren. Es fehlt allerdings eine unabhängige Prüfung, um festzustellen, viel davon Einschüchterung ist und wie viel korrekt.

Grundrechte in Gefahr: Menschenrechtler*innen fordern Verbot

Menschenrechtsorganisationen betrachten Gangerkennung schon länger kritisch. Privacy International warnte bereits 2021 vor den Gefahren von Gangerkennung bei Protesten. Auch Amnesty International beschäftigt sich damit. Gangerkennung funktioniere aus der Ferne und bleibe dadurch unbemerkt, schreibt Lena Rohrbach auf Anfrage von netzpolitik.org. Sie ist Referentin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter bei Amnesty International in Deutschland.

Behörden könnten Gangerkennung etwa ergänzend zu Gesichtserkennung einsetzen, um Menschen auch auf Distanz zu identifizieren. „Überwachung durch Gangerkennung ist ein tiefgreifender Eingriff in Menschenrechte und geht mit umfassenden Risiken einher“, warnt Rohrbach. „Jede Form biometrischer Fernidentifizierung ist potenziell geeignet, zur Repression genutzt zu werden und die freie und unbeobachtete Bewegung im öffentlichen Raum vollständig zu beenden.“

Amnesty International setze sich deshalb für ein umfassendes Verbot biometrischer Fernidentifizierung zur Überwachung des öffentlichen Raums ein – inklusive Gangerkennung. Die EU hat die Gelegenheit verpasst, ein solches Verbot im Rahmen der KI-Verordnung zu beschließen.

In Deutschland befasst sich die Organisation AlgorithmWatch mit den Auswirkungen sogenannter KI auf Menschenrechte. Auf Anfrage vergleicht Referentin Pia Sombetzki Gangerkennung mit Gesichtserkennung. „Die Anonymität im öffentlichen Raum wird effektiv aufgehoben, und Menschen dürften es sich tendenziell eher zweimal überlegen, an welcher Versammlung sie noch teilnehmen“, schreibt sie. Neben Demonstrierenden könnten zum Beispiel auch Obdachlose oder Suchtkranke beobachtet werden.

Das Problem betreffe grundsätzlich alle, die sich in der Öffentlichkeit frei bewegen wollten. Rufe nach mehr KI in der Polizeiarbeit könnten in eine Sackgasse führen, warnt Sombetzki. „Denn je mehr die Freiheitsrechte auch hierzulande eingeschränkt werden, desto weniger bleibt von der demokratischen Gesellschaft übrig, die es eigentlich zu schützen gilt.“

Die Arbeit von netzpolitik.org finanziert sich zu fast 100% aus den Spenden unserer Leser:innen.

Werde Teil dieser einzigartigen Community und unterstütze auch Du unseren gemeinwohlorientierten, werbe- und trackingfreien Journalismus jetzt mit einer Spende.

Datenschutz & Sicherheit

Jugendschutz: Brandenburg will Belästigung im Netz im Unterricht thematisieren

Durch eine Thematisierung im Schulunterricht sollen Kinder in Brandenburg künftig besser vor den Gefahren von Cybergrooming und anderen Formen der Online-Kriminalität geschützt werden. Die Koalitionsfraktionen von SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) fordern mit einem Landtagsantrag, dass Schüler besser auf die Gefahren vorbereitet werden. Die Themen sollten im Schulunterricht verankert werden. Dazu soll es bis Ende 2026 ein Konzert geben, kündigte die Bildungsexpertin der SPD-Landtagsfraktion, Katja Poschmann, im Landtag in Potsdam an. Auch die Lehrkräfte sollen mithilfe von Fortbildungen geschult werden.

Jedes vierte Kind in Deutschland hat laut einer repräsentativen Befragung schon sexuell motivierte Annäherungsversuche Erwachsener im Internet erlebt. „Diese Zahlen müssen uns alarmieren“, sagte Landtagsabgeordnete Poschmann. In Deutschland ist Cybergrooming als eine Form des sexuellen Missbrauchs von Kindern verboten. Experten warnen auch vor Sextortion (sexuelle Erpressung) und „Taschengeld-Dating über sogenannte Sugardaddy-Plattformen“ – Plattformen, über die für Geld oder Geschenke Treffen mit Minderjährigen angebahnt werden.

(kbe)

-

UX/UI & Webdesignvor 4 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 4 WochenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

UX/UI & Webdesignvor 3 Wochen

UX/UI & Webdesignvor 3 WochenAdobe Firefly Boards › PAGE online

-

Social Mediavor 4 Wochen

Social Mediavor 4 WochenRelatable, relevant, viral? Wer heute auf Social Media zum Vorbild wird – und warum das für Marken (k)eine gute Nachricht ist

-

Entwicklung & Codevor 4 Wochen

Entwicklung & Codevor 4 WochenPosit stellt Positron vor: Neue IDE für Data Science mit Python und R

-

Entwicklung & Codevor 2 Wochen

Entwicklung & Codevor 2 WochenEventSourcingDB 1.1 bietet flexiblere Konsistenzsteuerung und signierte Events

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten

Digital Business & Startupsvor 3 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 3 MonatenPatentstreit: Western Digital muss 1 US-Dollar Schadenersatz zahlen