Künstliche Intelligenz

Nintendo Switch 2 im Test: Verbesserte Grafik & 4K, aber kein OLED

Die Nintendo Switch 2 löst nach über acht Jahren das Vorgängermodell ab. Mehr Display, mehr Speicher und mehr Power bringt die aktuelle Konsolengeneration mit. Wie sie sich schlägt, klären wir im Test.

Optisch sieht die Nintendo Switch 2 nur geringfügig anders aus als das Vorgängermodell. Sie ist größer und etwas abgerundeter. In ihr steckt allerdings einiges mehr an Power und das ist auch gut so, denn die deutlich in die Jahre gekommene Switch 1 hatte vor allem gegen Ende ordentlich mit Performance-Problemen zu kämpfen. Die Switch 2 zeigt direkt zum Launch mit Mario Kart World, dass sie deutlich mehr auf dem Kasten hat. Ob sie auf ganzer Linie überzeugen kann, verrät unser Test.

Lieferumfang

Die Switch 2 kommt mit Konsole, einem Joy-Con-Paar, einer Halterung, um die Joy-Cons wie einen Controller halten zu können, dem Dock, einem HDMI-Kabel sowie dem Netzteil der Konsole nach Hause. Für die Joy-Cons liegen außerdem noch zwei Aufsätze bei, die zum einen die Führung im Mausmodus verbessern und zum anderen durch die Handgelenkschlaufe verhindern sollen, dass die Joy-Cons beim hitzigen Zocken durch das Zimmer fliegen. Hat man sich für das Mario-Kart-World-Bundle entschieden, liegt der Konsole zudem noch ein Zettel mit dem Code für das Spiel bei, den man im Nintendo Eshop aktiviert.

Design

Beim ersten Auspacken fallen uns direkt der deutlich größere Bildschirm und die ebenfalls deutlich größeren Joy-Cons auf. Ebenso ist die Konsole etwas flacher als die Vorgängerin von 2017. Auch am Dock wurde gearbeitet. Es ist jetzt etwas größer und zur Rückseite hin abgerundet. Negativ fällt uns jedoch die Abdeckung auf. Diese ist jetzt nicht mehr fest mit dem Rest des Docks verbunden und klappt beim Öffnen nach hinten, sondern ist aufgesteckt. Möchte man etwa die Kabel austauschen oder an den Ethernet-Port gelangen, entfernt man jetzt die Abdeckung komplett vom Rest des Docks und muss sie danach wieder befestigen.

Nintendo Switch 2 – Bilder

Der ausklappbare Standfuß ist jetzt stabiler und erstreckt sich über die Rückseite der Konsole. Via einer praktischen Aussparung über dem unteren USB-C-Port klappt man die Stütze unkompliziert aus und passt den gewünschten Winkel an.

Das System mitsamt angeschlossener Joy-Cons ist 116 × 272 × 13,9 mm groß und bringt ungefähr 530 g auf die Waage.

Zum Launch gibt es die Konsole ausschließlich in einer Farbgebung: Schwarz auf Schwarz. Farbliche Akzente setzt man via der Joy-Cons. Deren Sticks sind zum Gehäuse hin jeweils blau und rot ummantelt. Erfahrungsgemäß dürfte es aber nicht allzu lange dauern, bis Nintendo Sondereditionen der Konsole und andere Farbvariationen – zumindest der Joy-Cons – veröffentlicht.

Ausstattung

Der 120-Hz-LCD-Touchscreen unterstützt HDR10 und ist mit 7,9 Zoll ganze 1,7 Zoll größer als das Display der Switch 1. Auch die Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln stellt ein Upgrade zu den 1280 × 720 Pixeln der Switch 1 dar. Der Verzicht auf ein OLED-Display schmerzt jedoch, denn bereits die Switch 1 gab es in einer OLED-Variante (wenn auch nicht direkt zum Release). Im TV-Modus erreicht die Konsole eine Höchstauflösung von 4K (3840 × 2160) bei maximal 60 fps. In niedrigerer Auflösung, also 2560 × 1440 oder 1920 × 1080, sind sogar 120 fps möglich. Hinweis: Online wird von diversen Medien-Outlets von der unverhältnismäßig hohen Verzögerung des LCD-Bildschirms berichtet (angeblich bis zu über 30 ms) und dieser in diesem Zusammenhang zu Recht kritisiert. Nachmessen können wir das nicht. Eine spürbare Beeinträchtigung beim Spielen können wir aber nicht feststellen, deswegen fließt es nicht in unsere Bewertung ein.

Auch die Speicherkapazität hat ein Upgrade erhalten: Hier arbeitet die Switch 2 jetzt mit 256 GB Universal Flash Storage (UFS) im Vergleich zu den 32 GB eMMC des damaligen Launch-Models. Der Speicher lässt sich zusätzlich über den SD-Kartenslot erweitern. Kompatibel sind allerdings ausschließlich microSDXC, die man anhand des auf der Karte aufgedruckten EX erkennt.

Die Switch 2 ist mit zwei USB-C-Anschlüssen ausgestattet, wobei der untere Anschluss ausschließlich zum Laden der Konsole und dem Verbinden mit dem Dock gedacht ist. An den oberen hingegen kann man auch Zubehör wie etwa die Switch-2-Kamera anschließen. Über den 3,5-mm-Audio-Eingang der Konsole schließt man zum Beispiel kabelgebundene Kopfhörer an.

Weiter im Hinblick auf Audio geht es mit den Stereo-Lautsprechern und dem eingebauten Mikrofon, letzteres ist mit Noise-Cancelling, Echo-Unterdrückung und automatischer Geräuschregelung ausgestattet. In der Praxis klingen die Lautsprecher überraschend gut, wenngleich sie auch etwas leise sind.

Da die Switch 2 abwärtskompatibel ist, nimmt der Game-Card-Schlitz oben an der Konsole auch die Software-Karten der Switch 1 an.

Joy-Con 2

Wie bereits erwähnt, sind die Joy-Con 2 ein gutes Stück größer als das Vorgängermodell. Hier kommt jedoch die Ernüchterung: Trotz des Wachstumsschubs sind sie nach wie vor unbequem. Schlimmer noch ist es, wenn man sie ohne die Halterung verwendet. Hier bekamen wir nach mehreren Runden Mario Kart tatsächlich Krämpfe in den Händen. Eventuell relativiert sich das Problem mit kleineren Händen, Menschen mit großen Händen greifen jedoch besser auf einen vollwertigen Controller oder die mitgelieferte Halterung zurück, wenn sie mit den Joy-Con 2 spielen.

Nintendo hat es allerdings nicht bei der Größe belassen, denn die Joy-Con 2 verbinden sich jetzt nicht länger per Schiene mit dem Bildschirm, sondern magnetisch. Mit einem zufriedenstellenden Klick rasten diese in ihre Position ein. Vorsicht: Wir haben den Fehler gemacht, einen der Joy-Con beim Anstecken an den Bildschirm so zu halten, dass die Haut des Zeigefingers zwischen Joy-Con und Bildschirm klemmte – schmerzhaft. Zum Glück lassen sich die Controller jedoch einfach entfernen. Über einen Hebel, der sich unmittelbar unter dem ZL- und ZR-Button befindet, drückt man den jeweiligen Joy-Con nach außen und löst so die magnetische Verbindung. Eine gelungene Mechanik, wie wir finden.

Unabhängig davon hat sich am Aussehen der Joy-Cons nur wenig verändert. Sie sind etwas runder als die Vorgänger, und der rechte Joy-Con hat einen zusätzlichen Button. Der C-Button ruft den Gamechat auf – die neue Videochat- und Sprachchat-Funktion der Switch 2. Wer zudem gehofft hat, dass Nintendo mit den Joy-Con 2 auf Hall-Effect-Sticks setzt, wird bitter enttäuscht.

Die wohl spannendste Neuerung ist jedoch der Mausmodus. Dreht man den linken oder rechten Joy-Con mit der Innenseite nach unten und bewegt diesen auf einer festen Oberfläche, wechselt der Controller in den Mausmodus. Hier fungiert er wie eine Computermaus mitsamt Mauszeiger. Da beide Joy-Cons über einen Sensor verfügen, greifen sowohl Links- als auch Rechtshänder problemlos auf das Feature zu. Wir haben ihn ausprobiert und … er funktioniert. Er ist bei Weitem nicht so präzise wie eine dedizierte Computermaus und definitiv nicht unsere erste Wahl in Sachen Steuerungsmethode, könnte aber durchaus in First-Person-Shootern wie Metroid Prime 4 funktionieren. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, welche Spiele von dem Feature Gebrauch machen werden.

Performance

Was die Performance angeht, macht die Switch 2 zumindest mit Mario Kart World eine gute Figur. Das Spiel läuft sowohl im TV-Modus als auch im Handheld-Modus flüssig, und auch nach über dreißig Stunden Spielzeit konnten wir keine Performance-Einbrüche feststellen.

Auch in den Menüs macht sich die zusätzliche Rechenpower des Systems bemerkbar: Der Eshop lädt deutlich schneller und auch zwischen Spiel und Home-Menü zu wechseln fühlt sich zumindest um einiges flüssiger an, als noch mit der Switch 1.

Der schnellere Prozessor sowie der performantere Flash-Speicher reduzieren die Ladezeiten bei Switch-1-Spielen merklich. Generell ist der Performance-Boost, den viele Spiele der Switch 1 auf der neuen Konsole erhalten, bemerkenswert. Wir konnten das zum Beispiel in Pokémon Violet feststellen. Das Spiel erhielt gerade wegen der miserablen Performance zum Release 2022 einiges an Kritik. Von Rucklern, Slowdowns und generellen FPS-Einbrüchen fehlt auf der Switch 2 jede Spur.

Der in der Switch 2 verbaute Lithium-Ionen-Akku hat eine Kapazität von 5220 mAh. Spielt man auf der Konsole nur im TV-Modus, ist die Performance des Akkus relativ irrelevant. Im Handheld-Modus macht sich jedoch schnell die deutlich energiehungrigere Hardware bemerkbar. Hier hält der Akku je nach Spiel 2 bis maximal 6,5 Stunden durch und tatsächlich – mit Mario Kart World ist nach gut zwei Stunden Schluss. Das reicht definitiv für kürzere Spielesessions unterwegs, etwa auf dem Weg zur Arbeit, für längere Flüge oder Zugfahrten sollte man aber definitiv das Netzteil mitnehmen.

Launch-Spiele

Hier kommt die wohl größte Ernüchterung für Early-Adopter der Switch 2: Eine üppige Auswahl an Spielen gibt es – zumindest im Veröffentlichungsmonat – nicht. Neben Mario Kart World und kostenpflichtigen Upgrades von Switch-1-Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom war es das mehr oder weniger auch schon im Hinblick auf First-Party-Spiele. Zu den Games von Nintendo gesellen sich noch diverse Ports anderer Publisher wie das von Cdprojekt Red entwickelte Cyberpunk 2077 und Fantasy Life i: the girl who steals time von Entwickler/Publisher Level-5.

Die Welcome Tour führt an die Funktionen der Konsole heran und gibt Informationen zu den verbauten Komponenten sowie deren Funktionsweise. Eine nette Idee, jedoch unverständlich, wie man dafür 10 Euro verlangt.

Ist man kein Fan von Mario Kart oder hat die beiden Zelda-Spiele bereits auf der Switch 1 gezockt, sieht die Auswahl zum Launch jedoch sehr mager aus.

Als Abonnent von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket erhält man mit dem Launch der neuen Konsole Zugriff auf eine Handvoll Gamecube-Spiele, die man via des Services zocken kann. Der Gamecube erweitert so das bisherige Retro-Angebot, das von NES bis Gameboy Advance reicht und regelmäßig erweitert wird. Am 03.07.2025 erscheint für den Gamecube das Spiel Super Mario Strikers.

Für den 17. Juli 2025 ist dann das nächste Blockbuster-Spiel von Nintendo, Donkey Kong Bananza, angekündigt.

Preis

Die Nintendo Switch 2 kostet offiziell im Basis-Modell 470 Euro und im Mario-Kart-World-Bundle 510 Euro. Da sie derzeit jedoch häufig ausverkauft ist, bekommt man sie im Moment nur teurer über Drittanbieter. Der günstigste Preis für das Basis-Modell ohne Spiel ist 500 Euro auf Ebay und 560 Euro, ebenfalls auf Ebay, für das Bundle mit Mario Kart World.

Fazit

Die Nintendo Switch 2 ist in vielerlei Hinsicht ein gelungenes Upgrade zum Vorgängermodell aus 2017. Kann sie mit der Rechenleistung einer PS5 oder Xbox Series X mithalten? Nein, aber das muss sie auch nicht, denn wer die neuesten Nintendo-Spiele spielen will, kommt um den Kauf der Konsole schlicht und ergreifend nicht herum. Für das beste Erlebnis mit Third-Party-Spielen greift man aber nach wie vor besser zur leistungsstärkeren Konkurrenz.

Die bessere Hardware der Switch 2 macht sich sowohl im Handheld- als auch im Docked-Modus bemerkbar. Mario Kart World läuft super flüssig und die Switch 2 kommt dabei nicht ins Schwitzen. Ein größerer und vor allem schnellerer Speicher sorgt parallel dazu für deutlich kürzere Ladezeiten. Neue Funktionen wie der Gamechat sind zwar nett, holen aber heutzutage niemanden mehr hinter dem Ofen hervor.

Während viele Designänderungen gefallen, ärgern das flimsig wirkende Dock und der Verzicht auf Hall-Effect-Sticks. Ebenso schade ist, dass ein LCD-Bildschirm anstelle eines OLED-Bildschirms verbaut wurde.

Obwohl die Nintendo Switch 2 ein technisch gutes Upgrade liefert, ist sie zum Release erst einmal nur Fans zu empfehlen, da ein geringes Angebot an Spielen sowie ein höherer Preis abschrecken. Wer damit kein Problem hat und sich auch damit zufriedengibt, in den ersten Monaten überwiegend ältere Switch-Spiele in neuem Glanz zu spielen, der kann bei der Switch 2 zuschlagen.

Künstliche Intelligenz

Samsung Galaxy Watch 8 im Test: Die beste Smartwatch für Samsung-Handys

Mit einem kantigen und flachen Gehäuse kombiniert die Galaxy Watch 8 frische Funktionen mit bewährter Ausstattung. Neu ist etwa die Antioxidantien-Messung.

Mit der Galaxy Watch 8 bringt Samsung sein neuestes Modell unter den Smartwatches mit Wear OS heraus. Gegenüber dem Vorgänger hat der Hersteller insbesondere das Design deutlich überarbeitet. Die Watch 8 erinnert jetzt etwas mehr an die Watch Ultra.

Auch die Sensorik wurde erweitert. Neben präziser Pulsmessung und der Aufzeichnung eines 1-Kanal-EKGs ist jetzt auch die Bestimmung körpereigener Antioxidantien möglich. Dank enger Verzahnung mit Android-Smartphones integriert sich die Uhr tief ins Ökosystem – viele Funktionen bleiben leider erneut nur Nutzern von Samsung-Geräten vorbehalten. Wie sich die Galaxy Watch 8 im Alltag schlägt, zeigt unser Test.

Design & Tragekomfort

Samsung hat das Design der Watch 8 stärker an die Watch Ultra angelehnt. Zwar bleibt das runde Zifferblatt erhalten, doch das Gehäuse ist kantiger und besitzt abgerundete Ecken – allerdings weniger markant als beim Ultra. Man spricht von einem „Squircle“-Design – ein Mix aus kreisförmig und eckig. Als Inspiration dienten offenbar klassische Modelle wie die Omega Jedi. So wirkt die Watch 8 erwachsener und eigenständiger als der schlichte Vorgänger.

Die Uhr ist in zwei Gehäusegrößen erhältlich: 40 mm und 44 mm. Vor allem die kleinere Variante eignet sich für schmalere Handgelenke. Das gebürstete Aluminiumgehäuse ist hochwertig verarbeitet und wiegt mit 30 g oder 34 g nur sehr wenig. Der Tragekomfort überzeugt: Durch das flachere, dünnere Gehäuse sitzt die Watch 8 angenehmer als die Watch 7 und stört selbst über längere Zeit, etwa im Schlaf, kaum.

Die Armbänder lassen sich weiterhin schnell wechseln. Samsung hat den Mechanismus verbessert, was jedoch den Nachteil hat, dass ältere Bänder nur mit Adaptern passen. Im Test nutzten wir das waschbare Fluorelastomer-Armband, das sich für Sport eignet. Überdies gibt es zahlreiche Varianten aus Nylon oder Kunstleder und weiteren Materialien von Samsung und Drittanbietern.

Die Galaxy Watch 8 ist nach IPX8 und 5 ATM (50 Meter) wasserdicht. Schwimmen ist problemlos möglich, Tauchen jedoch nicht.

Samsung Galaxy Watch 8 – Bilderstrecke

Display

Das OLED-Display der Galaxy Watch 8 misst 1,47 Zoll und löst mit 480 × 480 Pixeln auf. Es ist größer und vor allem deutlich heller als beim Vorgänger. Mit bis zu 3000 Nits bleibt es selbst in direkter Sonne einwandfrei ablesbar und liefert eine überzeugende Bildqualität.

Saphirglas gibt es nicht bei diesem Modell – das bleibt der Watch 8 Classic und der Ultra vorbehalten. Stattdessen kommt gehärtetes Glas zum Einsatz, dessen Widerstandsfähigkeit hinter den Top-Modellen zurückbleiben dürfte. Insgesamt wirkt die Uhr etwas filigran, wenngleich robuster als die Google Pixel Watch, und empfiehlt sich für Outdoor-Abenteuer nur eingeschränkt.

Ausstattung

Die Galaxy Watch 8 setzt wie schon der Vorgänger auf den Exynos W1000, der sich im Alltag als flott und effizient erweist. Mit 2 GB RAM und 32 GB Speicher läuft das System weitgehend ruckelfrei und bietet ausreichend Performance. Neben der reinen Bluetooth-Version mit Wi-Fi-4 gibt es auch ein Modell mit LTE per eSIM. GPS arbeitet nun noch präziser und zuverlässiger.

Zur Ausstattung zählen zudem optische Sensoren, Sturzerkennung sowie Bezahlen per Google Pay. Der Vibrationsmotor könnte kräftiger sein, dafür liefern die integrierten Lautsprecher ordentliche Sprachqualität – Ansagen und Telefonate sind weitgehend verständlich.

Software & Bedienung

Mit der Galaxy Watch 8 führt Samsung Wear OS 6 samt One UI Watch 8 ein. Die Software ist übersichtlich, bietet eine riesige App-Auswahl und zählt zu den smartesten Systemen bei Uhren. Neu ist etwa das Stapeln von Widgets, was die Bedienung flexibler macht.

Die Kopplung erfolgt über die App Galaxy Wearable. Auf Samsung-Smartphones ist sie vorinstalliert, andere Android-Geräte benötigen zusätzlich zur App ein Plug-in für die Uhr, das bei der Koppelung automatisch heruntergeladen wird. Gesundheitsdaten landen hingegen in der App Samsung Health, wo etwa Schlafanalysen ausgewertet werden. Funktionen wie EKG und Blutdruckmessung stehen lediglich Nutzern mit einem Samsung-Handy zur Verfügung.

Bedient wird die Uhr per Touchscreen sowie zwei Tasten. Beide Seitentasten sind frei belegbar. Zusätzlich gibt es eine digitale Lünette. Neu ist die direkte Nutzung von Gemini auf der Uhr, was eine Internetverbindung voraussetzt.

Samsung Galaxy Watch 8 – App

Sport & Fitness

Die Galaxy Watch 8 eignet sich hervorragend als Sportuhr. Für zahlreiche Sportarten gibt es vordefinierte Profile, der optische Pulssensor lieferte im Test sehr genaue Werte und reagierte zuverlässig auf Belastungswechsel. Wir hatten das mit einem Brustgurt verglichen und hatten nur minimale Abweichungen.

Die automatische Aktivitätserkennung funktioniert zuverlässig und erkennt Spaziergänge oder Radtouren meist selbstständig. Während des Trainings zeigt die Uhr Daten wie Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien und Puls, eine detaillierte Analyse erfolgt in Samsung Health.

Der Laufcoach bietet weiterhin Trainingsunterstützung und enthält nun einen Cooper-Test, der anhand von Strecke und Puls nach zwölf Minuten das Fitness-Level bestimmt und einen individuellen Plan erstellt. Ergänzend liefern erweiterte Laufmetriken Hinweise zur Optimierung des Laufstils.

Daneben gibt es eine Schlafanalyse, die Tief-, Leicht- und REM-Phasen unterscheidet. In der Praxis bleibt sie jedoch ungenau: Wachzeiten werden oft übersehen und Einschlafen zu früh erkannt, was zu geschönten Ergebnissen führt – ein bekanntes Problem vieler Smartwatches. Smarte Ringe wie Oura oder Ringconn sind hier präziser.

Zusätzlich misst die Watch 8 Blutsauerstoff und Stresslevel. EKG und Blutdruck bleiben dagegen Samsung-Smartphones vorbehalten: Das 1-Kanal-EKG zeigte im Test zwar korrekte Werte, wirkte beim Puls aber teils hoch. Die Blutdruckmessung erfordert eine einmalige Kalibrierung mit Manschette und ist alltagstauglich, wenngleich weniger exakt als eine klassische Messung.

Der AGEs-Index erfasst schädliche Zucker-Protein-Verbindungen im Körper, die mit Alterung sowie Krankheiten wie Diabetes oder Herzproblemen in Zusammenhang stehen. Er dient als Indikator für ein mögliches Erkrankungsrisiko und wird ermittelt, indem man die Watch 8 regelmäßig am Handgelenk trägt.

Ganz neu ist die Antioxidantien-Messung, die Hinweise auf die Fähigkeit des Körpers zur Abwehr freier Radikale geben soll. Hierzu muss man die Uhr abnehmen und den Finger auf die Sensoren auf der Rückseite legen. Diese Werte sind jedoch eher als grobe Trends zu verstehen, da eine verlässliche Analyse üblicherweise nur im Labor per Blut- oder Urinprobe möglich ist. Das macht sie eher zu einer Wellness-Funktion.

Akku

Eine Schwachstelle bleibt der Akku bei Smartwatches mit umfangreicher Software und großer App-Auswahl – das gilt auch für die Apple Watch. Modelle von Garmin oder Huawei laufen zwar deutlich länger, bieten dafür aber weniger smarte Funktionen.

Im Test kam die Galaxy Watch 8 auf etwas mehr als einen Tag Laufzeit und damit nur auf eine minimale Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Aufgeladen wird sie induktiv über ein Pad mit USB-C-Anschluss, der Ladevorgang dauert rund 75 Minuten und ist damit vergleichsweise lang. Prinzipiell kann man die Uhr auch mit anderen Ladepads induktiv laden – im Test funktionierte das jedoch nicht zuverlässig.

Preis

Die Galaxy Watch 8 startet mit einer UVP von 379 Euro (40 mm) sowie 409 Euro (44 mm). Für die LTE-Variante fällt ein Aufpreis von 60 Euro an. Bereits kurz nach Marktstart sind die Preise deutlich gefallen: Die 40-mm-Version mit WLAN und Bluetooth gibt es ab 264 Euro, das 44-mm-Modell ab 285 Euro. Mit LTE startet die Uhr bei rund 345 Euro (40 mm) oder 359 Euro (44 mm).

Mit der Zeit dürfte der Preis noch deutlich fallen. Als Farben gibt es Silber mit weißem Armband oder ganz Anthrazit. Das Band ist standardmäßig aus Fluorelastomer. Es gibt aber zahlreiche Austauschvarianten bei Samsung und Drittanbietern.

Fazit

Die Samsung Galaxy Watch 8 zeigt eindrucksvoll, wie smart eine Uhr mit Wear OS sein kann. Sie bietet eine sehr genaue Pulsmessung, spannende Features wie EKG, Blutdruckmessung sowie die neue Antioxidantien-Bestimmung – letztere ist allerdings in der jetzigen Form eher von begrenztem medizinischem Wert. Positiv fallen zudem das kantigere Design und das helle Display auf.

Allerdings gibt es erneut Einschränkungen: Viele Funktionen – etwa das EKG – stehen ausschließlich Nutzern eines Samsung-Smartphones zur Verfügung. Damit ist die Galaxy Watch 8 zwar die beste Smartwatch für Samsung-Handys, aber nicht unbedingt für andere Android-Smartphones. Wer mit der kurzen Akkulaufzeit leben kann, bekommt dennoch eine hervorragend ausgestattete Smartwatch mit breiter App-Auswahl und sehr genauen Sensoren.

Künstliche Intelligenz

Teslas Cybertruck: Kein Bestseller in den USA

Die Ursachen mögen vielfältig sein, am Resultat allerdings gibt es nichts misszuverstehen: Die Verkaufszahlen des Tesla Cybertrucks sind bislang mäßig. Im zweiten Quartal halbierten sich die Erstzulassungen nach Zahlen des Branchendienstleisters Cox Automotive im Jahresvergleich auf 4306 abgesetzte Fahrzeuge. Tesla selbst macht keine Angaben zu Auslieferungen des Cybertrucks, der bisher nur in Nordamerika verkauft wird.

Cybertruck: 2025 werden es wohl weniger als 20.000 Stück

Dabei waren die Hoffnungen von Tesla und die Befürchtungen der Konkurrenz einst riesig. Bis zu 250.000 Cybertrucks pro Jahr wollte Tesla bauen. In diesem Jahr wird der Absatz wohl bei weniger als 20.000 liegen. Pickups sind in Nordamerika ein großes und lukratives Marktsegment, das von schweren Verbrennern der absatzstarken Marken Ford, GM und dem Vielmarken-Verbund Stellantis dominiert wird. Als Tesla 2019 den Vorstoß in dieses Geschäft mit dem ungewöhnlich geformten Cybertruck ankündigte, bangten die drei Großen um ihr Geschäft. In aller Eile schob Ford einen batterieelektrischen F-150 Lightning auf den Markt.

Doch trotz Milliardeninvestitionen wird der überwiegende Anteil der in den USA verkauften Pickups weiterhin von Verbrennungsmotoren angetrieben. Die vor allem gewerblichen Käufer steigen bei weitem nicht in dem Umfang auf batterieelektrische Antriebe um, wie das noch vor wenigen Jahren prognostiziert wurde. Bei Ford sanken im vergangenen Quartal die Verkäufe des F-150 Lightning zwar auch um gut ein Viertel. Aber mit 5842 Fahrzeugen fand er wenigstens etwas mehr Abnehmer als der Cybertruck. Dennoch ist auch bei Ford der E-Anteil klein. Im zweiten Quartal hat Ford eigenen Angaben zufolge 222.459 Modelle der F-Serie absetzen können.

Neue Anreize

Tesla ist aktuell mit fünf Modellen auf dem US-Markt vertreten. Wie auf anderen Märkten dominiert auch in den Vereinigten Staaten das Model Y die Verkaufszahlen. Für das SUV wurde gerade eine Version mit langem Radstand vorgestellt, die chinesische Interessenten ansprechen soll. Zumindest vorerst wird das Model Y L auch nur dort verkauft. Der Radstand wächst um 18 cm auf 3,04 m. Nur den USA vorbehalten bleiben zunächst die leicht überarbeiteten Fassungen von Model S und Model X. Um den Absatz zu beleben, gibt es derzeit auch Überlegungen, für einige Modellreihen das kostenlose Laden an eigenen Superchargern wieder einzuführen.

Lesen Sie mehr zur Marke Tesla

(mfz)

Künstliche Intelligenz

VR ohne Übelkeit: Wie sich Motion Sickness vermeiden lässt

Menschen möchten Virtual-Reality-Welten so erkunden, wie sie es aus Videospielen gewohnt sind. Doch während für echte Fortbewegung meist der Platz fehlt, bringt die virtuelle Fortbewegung für viele ein ganz anderes Problem mit sich: Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen. Wer VR-bedingte Motion Sickness erlebt hat, weiß, wie schnell aus Faszination Frust werden kann. Auch wenn die Beschwerden nach einiger Zeit von selbst abklingen, hinterlässt die Erfahrung oft einen bleibenden Eindruck.

Das Problem ist weitverbreitet: Laut einer deutschen Studie aus dem Jahr 2021 haben rund zwei Drittel der Personen, die VR-Erfahrung haben, schon einmal Motion Sickness erlebt. Sie war zudem das mit Abstand am häufigsten genannte Hindernis bei der Nutzung von Virtual Reality. Die Ergebnisse legen nahe, dass Motion Sickness noch immer ein großes Problem für die VR-Branche darstellt und die Verbreitung der Technologie hemmt.

Besonders häufig betroffen sind Einsteiger, die VR zum ersten Mal ausprobieren und sich danach für lange Zeit oder dauerhaft davon abwenden. Das ist bedauerlich, da sich das Risiko mit etwas Vorwissen deutlich verringern lässt. Dieser Ratgeber erklärt das Phänomen und vermittelt, wie man Motion Sickness vermeiden kann.

Was versteht man unter Motion Sickness?

Motion Sickness bezeichnet in diesem Ratgeber ein vorübergehendes körperliches Unwohlsein, das durch die Nutzung von VR-Headsets verursacht wird. Zu den Symptomen zählen Übelkeit, Schwindel, Benommenheit, Kopfschmerzen, übermäßiges Schwitzen, Blässe und in schweren Fällen sogar Erbrechen.

Der aus dem Englischen stammende Begriff „Motion Sickness“ ist unpräzise und umfasst mehr als nur VR-bedingtes Unwohlsein. Unter ihn fallen etwa auch Phänomene wie Seekrankheit. Auch wenn eine Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Formen von Motion Sickness besteht, können sich Ursachen und Symptomatik unterscheiden. In der wissenschaftlichen Literatur wird daher meist der Begriff „Cybersickness“ verwendet, wenn speziell VR-bedingtes Unwohlsein gemeint ist.

Eine direkte Übersetzung dieses Begriffs ins Deutsche ist schwierig: „Cyberkrankheit“ oder „VR-Krankheit“ klingen nach einer chronischen Beschwerde, während Motion Sickness in Wirklichkeit eine akute Reaktion des Körpers ist. „VR-Übelkeit“ greift ebenfalls zu kurz, da der Ausdruck nur eines von vielen Symptomen benennt. „VR-Unwohlsein“ trifft das Phänomen noch am ehesten. Da sich jedoch „Motion Sickness“ im Deutschen als gebräuchlichster Begriff etabliert hat, verwenden wir nachfolgend diesen Ausdruck, wenn wir VR-bedingtes Unwohlsein meinen.

Motion Sickness in der Wissenschaft

Motion Sickness ist ein komplexes Phänomen, dessen Ursachen wissenschaftlich nur teilweise geklärt sind. Der bekannteste und zugleich plausibelste Erklärungsansatz ist die Sensory-Conflict-Theorie.

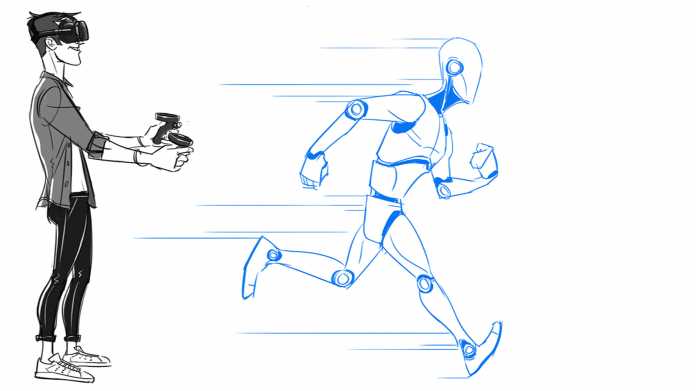

Motion Sickness tritt am häufigsten auf, wenn sich Nutzer virtuell durch eine VR-Umgebung bewegen, während sie im realen Leben sitzen oder stehen. Dabei entsteht ein sensorischer Konflikt zwischen der Bewegung, die die Augen wahrnehmen, und dem Stillstand, den das vestibuläre System – also der Gleichgewichtssinn – registriert. Dass Menschen dabei schlecht wird, lässt sich unter anderem evolutionär erklären: Der Körper interpretiert die Wahrnehmungskonflikte als Anzeichen einer Vergiftung und verursacht Übelkeit, um das vermeintliche Gift durch Erbrechen auszuscheiden.

Virtuelle Fortbewegung ist befreiend, aber auch die häufigste Ursache für Motion Sickness.

(Bild: Meta)

Eine Schwäche dieser Theorie ist, dass sie viele, aber längst nicht alle Ursachen für Motion Sickness erklärt, die außerhalb solcher Wahrnehmungsszenarien auftreten kann. Wie sich gleich zeigen wird, können bei VR-bedingtem Unwohlsein auch rein technische sowie individuelle Faktoren eine Rolle spielen. Menschen reagieren überhaupt sehr unterschiedlich auf Virtual Reality: Manche verspüren schon bei schwachen Reizen Unwohlsein, während andere selbst bei intensiver virtueller Fortbewegung keinerlei Symptome entwickeln. Diese Vielfalt an Ursachen und individuellen Reaktionen macht die Erforschung von Motion Sickness zu einer großen Herausforderung, die verschiedene Erklärungsansätze erfordert.

Auch das Fehlen standardisierter Metriken ist ein Problem. Wissenschaftlich wird Motion Sickness mit sehr unterschiedlichen Methoden erfasst: durch Fragebögen wie den „Virtual Reality Symptom Questionnaire“ (VRSQ), durch biometrische Messverfahren wie Herzfrequenzvariabilität-Monitore (HRV) und Eye-Tracking-Systeme und neuerdings auch durch KI-gestützte Analysen biometrischer und neurophysiologischer Signale. Der Mangel an vergleichbaren großen Datenmengen hemmt sowohl die genaue Messung von Motion Sickness als auch die Entwicklung verallgemeinerbarer Modelle.

Motion Sickness hat viele Ursachen

Die Forschungslage ist aufgrund zahlreicher Veröffentlichungen schwer zu überblicken. Eine Übersicht bietet die 2024 erschienene, frei im Internet verfügbare Arbeit „Are you feeling sick? – A systematic literature review of cybersickness in virtual reality„. Sie wertet 223 Studien aus und fasst die in über 30 Jahren Forschung identifizierten Ursachen und Gegenmaßnahmen für VR-bedingtes Unwohlsein zusammen.

Die Forscher unterscheiden zwischen internen und externen Faktoren. Interne Faktoren sind personenspezifisch, also individuell. Darunter fallen unter anderem Alter, Geschlecht sowie körperliche und emotionale Verfassung. Während das Alter nachweislich Einfluss auf die Anfälligkeit für Motion Sickness hat, ist umstritten, ob auch das Geschlecht eine Rolle spielt. Schlechter Schlaf, neurologische Beeinträchtigungen und negative Emotionen können nach einigen Studien das Auftreten von Motion Sickness begünstigen.

Die in der Forschungsarbeit vorgeschlagene Taxonomie der Ursachen von Motion Sickness.

(Bild: Nilotpal Biswas et al.)

Die externen Faktoren unterteilen die Forscher in Hard- und Software. Bei der Hardware spielen Werte wie Auflösung, Bildrate, Latenz und Sichtfeld eine Rolle. Eine Studie legt nahe, dass Auflösungen ab 2K keinen Einfluss mehr auf Motion Sickness haben, während eine andere 120 Hertz als „wichtige Schwelle“ für deren Vermeidung bezeichnet. Während aktuelle Headsets wie die Meta Quest 3 diese Auflösung erreichen, laufen die meisten VR-Spiele aus Leistungsgründen mit 90 oder sogar nur 72 Hertz und damit unter diesem Wert. Bei der Latenz, also der Verzögerung zwischen einer Eingabe und ihrer visuellen Umsetzung, gilt ein Wert von 20 Millisekunden als Goldstandard. Liegt er deutlich darüber, steigt das Risiko für Motion Sickness. Auch wenn sich VR-Hardware in den vergangenen zehn Jahren stark weiterentwickelt hat und ihr Einfluss auf Motion Sickness deutlich verringert wurde, ist sie längst nicht perfektioniert und wird auf absehbare Zeit ein Faktor bleiben.

Der häufigste und stärkste Auslöser für Motion Sickness ist aber nach wie vor die Software, also die Inhalte, die VR-Nutzer erleben. Auf ihre Rolle gehen wir im folgenden Praxisteil des Ratgebers näher ein.

Tipp Nr. 1: Auf die Hardware achten

Veraltete Technik kann Motion Sickness begünstigen. Beim Kauf eines VR-Headsets sollte man daher möglichst ein aktuelles Modell wählen. So ist sichergestellt, dass Auflösung, räumliches Kopftracking, geringe Latenz und eine Bildrate von mindestens 90 Hz den empfohlenen Standards entsprechen. Veraltete Billiglösungen, bei denen das Smartphone in eine Halterung eingesetzt wird und als Display dient, sind aufgrund unzureichender Leistungsmerkmale berüchtigt dafür, Motion Sickness auszulösen.

Von uralten Lösungen wie Google Cardboard und Samsung Gear VR sollte man die Finger lassen.

(Bild: Samsung)

Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass aktuelle VR-Technik frei von Schwächen ist: Quest 3S etwa bietet im Gegensatz zu Quest 3 keine präzise Anpassung des Linsenabstands an den individuellen Augenabstand, was bei starker Abweichung Motion Sickness begünstigen kann. Playstation VR2 wiederum weist bei maximaler Displayhelligkeit eine leichte Bewegungsunschärfe auf und setzt in manchen Spielen eine Rendertechnik ein, die Ghosting verursacht. Beides sind Effekte, die bei empfindlichen Personen Motion Sickness auslösen können. Letztlich hilft nur, die Geräte selbst auszuprobieren.

Tipp Nr. 2: Geeignete Software wählen

Motion Sickness entsteht, wie bereits erwähnt, meist dann, wenn sich Nutzer virtuell durch eine VR-Umgebung bewegen, während sie im realen Leben sitzen oder stehen, also eine Diskrepanz zwischen echter und virtueller Fortbewegung herrscht. Dabei spielt es keine Rolle, ob die virtuelle Fortbewegung per Analogstick oder Knopfdruck ausgelöst wird oder die virtuelle Welt ohne eigenes Zutun an Spielern vorbeizieht. Für den Einstieg sollte man daher Erfahrungen und Spiele meiden, bei denen solche Effekte stark ausgeprägt sind, etwa temporeiche Ego-Shooter oder virtuelle Achterbahnfahrten.

Virtuelle Achterbahnfahrten sind nicht für den Einstieg in VR geeignet.

(Bild: B4T Games, Epic Roller Coasters)

Bei 180- und 360-Grad-Videos empfiehlt es sich, Filme mit unbewegter Kamera zu wählen. Da die Blickperspektive, anders als in VR-Apps, fest definiert ist, sind räumliche Kopfbewegungen möglichst zu unterlassen. Andernfalls kann auch hier eine Diskrepanz entstehen: In diesem, dem normalen Fall entgegengesetzten Szenario registriert der Gleichgewichtssinn Bewegung, während die Augen keine Bewegung wahrnehmen.

Die Komfortstufen-Orientierung versteckt sich unter den „Zusätzlichen Details“ einer App im Quest Store.

(Bild: tobe)

Meta bietet im Quest Store eine Komfortstufen-Orientierung für VR-Apps an, die von „Angenehm“ über „Moderat“ bis „Intensiv“ reicht. Es lohnt sich daher, vor dem Kauf einer VR-App einen Blick darauf zu werfen. Der PlayStation Store und Steam verfügen über kein standardisiertes Komfortbewertungssystem. In diesen Fällen können Tests in Online-Publikationen oder auf YouTube Orientierung geben.

Tipp Nr. 3: Mit App-Einstellungen experimentieren

VR-Entwickler haben Umwege und Tricks erfunden, die es VR-Nutzern ermöglichen, virtuelle Welten auch dann komfortabel zu erkunden, wenn reale und virtuelle Fortbewegung nicht übereinstimmen.

Viele VR-Spiele bieten neben fließender Fortbewegung per Analogstick auch Teleportation an, da das Springen von Punkt zu Punkt deutlich seltener Motion Sickness verursacht. Soll die virtuelle Fortbewegung unbedingt fließend sein, lässt sich in der Regel ein Tunnelblick aktivieren. Die Verengung des Sichtfelds ist eine der wirksamsten Maßnahmen gegen Motion Sickness. Virtuelle Drehungen um die eigene Achse werden für die meisten Menschen verträglich, wenn sie sprunghaft in Schritten von 30 oder 45 Grad erfolgen. Kompromissfrei ist keine dieser Lösungen, da sie mit Einbußen bei der Immersion verbunden sind.

Beispielhafte Komfortoptionen aus dem VR-Spiel „Batman: Arkham Shadow“.

(Bild: tobe)

Die meisten modernen VR-Spiele bieten zahlreiche Optionen, mit denen sich die Spielerfahrung an die individuelle Verträglichkeit anpassen lässt. Diese auszuprobieren und die eigenen Grenzen kennenzulernen, ist für Einsteiger unerlässlich und kann den Unterschied zwischen unbeschwerter VR und lähmender Motion Sickness machen.

Tipp Nr. 4: Fortbewegungsarten ausprobieren

Über diese Techniken hinaus haben VR-Entwickler eine schier unüberschaubare Zahl virtueller Fortbewegungsarten erfunden: Die Online-Datenbank Locomotion Vault listet mehr als 100 verschiedene Ansätze, viele davon mit dem Ziel, Motion Sickness vorzubeugen. Es lohnt sich daher, verschiedene VR-Spiele und ihre jeweiligen Fortbewegungsarten auszuprobieren. Man kann im Vorhinein nie wissen, was einem persönlich am besten zusagt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

In Spielen wie „Racket Club“ entspricht jede virtuelle Bewegung einer realen Bewegung, was das Risiko von Motion Sickness minimiert.

Doch selbst wer keinerlei virtuelle Fortbewegung verträgt, muss nicht auf VR verzichten: Es gibt zahlreiche Spiele, die ganz ohne auskommen, darunter Klassiker wie Beat Saber, Job Simulator und Superhot VR. Ob im Sitzen, Stehen oder Herumgehen im eigenen Raum („Roomscale-VR“): Jede virtuelle Bewegung entspricht hier der realen, was das Risiko von Motion Sickness deutlich reduziert.

Tipp Nr. 5: Die eigenen Grenzen respektieren

Beim direkten Umgang mit Motion Sickness gilt es, einige wichtige Punkte zu beachten. Studien zeigen, dass sich Symptome verstärken, je länger am Stück sich Nutzer VR-Inhalten aussetzen, die Beschwerden hervorrufen. Deshalb sollte man Symptome nie „auszusitzen“ versuchen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gehirn durch Konditionierung Virtual Reality mit Motion Sickness verknüpft, was den VR-Konsum langfristig erschweren kann. Für empfindliche Personen sind daher kurze VR-Sitzungen und regelmäßige Pausen zu empfehlen.

heise online XR-Briefing abonnieren

Demnächst neu: Jeden zweiten Montag, liefern wir Ihnen die wichtigsten Entwicklungen der XR-Branche. Damit Sie alles im Blick behalten.

E-Mail-Adresse

Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Positiv stimmt, dass Forschungsergebnisse auf einen möglichen Gewöhnungseffekt hindeuten: Studien zeigen, dass Personen mit VR-Vorerfahrung seltener Symptome entwickeln als völlige Neulinge und dass die Intensität der Symptome nach wiederholten Erfahrungen allmählich abnehmen. Die Forscher empfehlen anfälligen Menschen kurze Sitzungen bis zum Auftreten erster Beschwerden, gefolgt von schrittweise längeren Einheiten nach vollständiger Erholung. Eine Gewöhnung ist jedoch ein langfristiger Prozess ohne Erfolgsgarantie. Wichtig bleibt daher, die eigenen Grenzen zu respektieren.

Tipp Nr. 6: Hilfsmittel nutzen

Die Forschung zählt eine Reihe von Hilfsmitteln auf, die Symptome lindern können: Ingwer, frei verkäufliche Medikamente und Akupressur-Armbänder gegen Übelkeit, Kaugummi und sogar Alkohol. Experimentellen Studien zufolge können auch Pfefferminzduft, spezielle Atemübungen und angenehme Musik helfen, Motion Sickness vorzubeugen. Nutzer sollten sich jedoch bewusst sein, dass diese Maßnahmen lediglich die Symptome lindern, nicht aber die Ursachen für Motion Sickness beseitigen.

Für PC-VR-Nutzer gibt es das Software-Tool OVR Locomotion Effect, das einen Tunnelblick simuliert, falls VR-Apps diesen nicht von Haus aus unterstützen. Mithilfe von Natural Locomotion können sich Nutzer durch Laufen auf der Stelle und Schwingen der Arme durch virtuelle Welten bewegen. Beide Methoden können helfen, Motion Sickness zu vermeiden.

Für ein beschwerdefreies VR-Erlebnis braucht es keine ausgefallene Hardware.

(Bild: Yaw VR)

Auf Hardware-Seite wurden zahlreiche Ansätze gegen Motion Sickness erprobt: von Laufmaschinen, Bewegungsplattformen und rotierenden Stühlen über motorisierte VR-Schuhe bis zu vibrierenden Gurten und Kopfbändern, die den Gleichgewichtssinn passend zur virtuellen Bewegung stimulieren. Doch keine dieser Lösungen hat sich bislang durchgesetzt.

Ein Wundermittel gegen Motion Sickness gibt es nicht, dafür ist das Phänomen zu komplex und individuell. Wer jedoch das Medium und die eigenen Grenzen gut kennt, kann sich wirksam davor schützen.

(tobe)

-

Datenschutz & Sicherheitvor 2 Monaten

Datenschutz & Sicherheitvor 2 MonatenGeschichten aus dem DSC-Beirat: Einreisebeschränkungen und Zugriffsschranken

-

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 Monaten

Apps & Mobile Entwicklungvor 2 MonatenMetal Gear Solid Δ: Snake Eater: Ein Multiplayer-Modus für Fans von Versteckenspielen

-

Online Marketing & SEOvor 2 Monaten

Online Marketing & SEOvor 2 MonatenTikTok trackt CO₂ von Ads – und Mitarbeitende intern mit Ratings

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Tagen

UX/UI & Webdesignvor 2 TagenDer ultimative Guide für eine unvergessliche Customer Experience

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten10.000 Euro Tickets? Kann man machen – aber nur mit diesem Trick

-

UX/UI & Webdesignvor 2 Monaten

UX/UI & Webdesignvor 2 MonatenPhilip Bürli › PAGE online

-

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten

Digital Business & Startupsvor 2 Monaten80 % günstiger dank KI – Startup vereinfacht Klinikstudien: Pitchdeck hier

-

Social Mediavor 2 Monaten

Social Mediavor 2 MonatenAktuelle Trends, Studien und Statistiken